机会不平等认知与居民幸福感:对家庭背景、运气和个人努力三因子的实证研究

崔巍 贺琰

摘要:将机会不平等的来源区分为不可控因素和可控因素,分为家庭背景、天赋运气和个人努力三个因子。研究发现,人们更能够接受由个人努力所带来的不平等,且这种不平等对幸福感的影响较大。如果一个人的成就主要取决于自身的选择和努力程度,而不是家庭背景、天赋运气等不可控因素,那么居民幸福感就比较高。另外,与农村相比,在城市样本中与家庭背景相关的不平等对幸福感的影响不显著,一个可能的原因是在城市人们更加认可个人努力的重要性,机会平等的正向隧道效应大大淡化了不平等的家庭背景的负面影响,人们更可能通过个人努力实现阶层流动,提高幸福感。

关键词:机会不平等;收入差距;居民幸福感

文章编号:2095-5960(2022)02-0079-10;中图分类号:F304;文献标识码:A

一、引言

习近平总书记在十九大报告中强调“中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”。提升居民幸福感已成为各地各级政府的共识。考察居民幸福感,特别是机会不平等、收入差距与幸福感之间的关系,对于解决当前社会的主要矛盾,促进整个社会的和谐稳定和健康发展都具有重大意义。

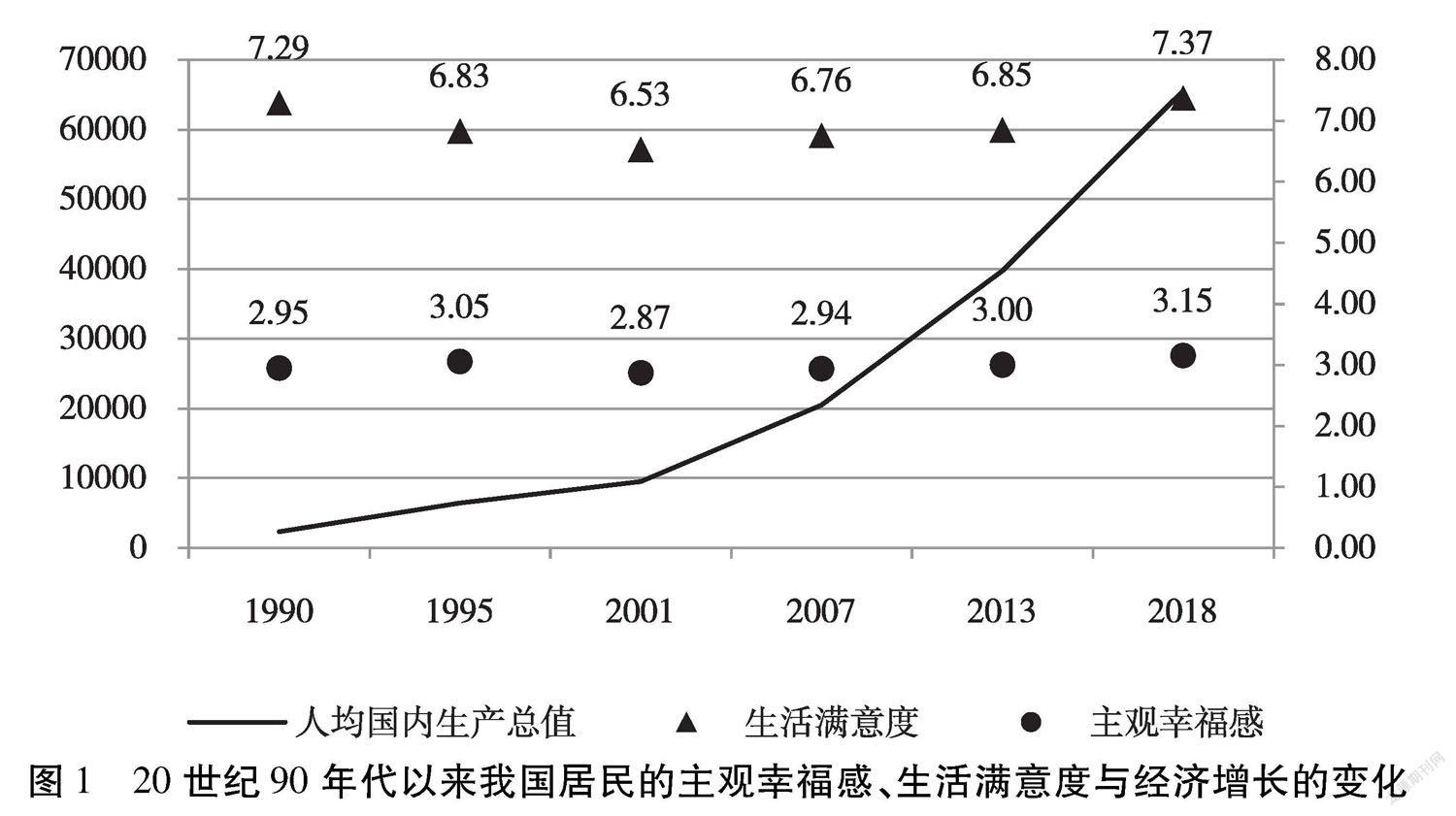

改革开放以来,我国的经济增长和收入水平发生了翻天覆地的变化,居民的生活条件不断改善,物质和精神生活需要逐渐得到满足。国家统计局数据显示,农村居民的恩格尔系数从改革开放初期1978年的67 .7%下降到2013年的37 .7%和2020年的32 .7%,同期城镇居民的恩格尔系数从57 .5%分别下降到35%和29 .2%。然而与蒸蒸日上的经济增速相悖,我国居民的幸福感和生活质量并没有呈现显著的同步上升,这一现象即为著名的“伊斯特林悖论”,又称为“幸福悖论”。[1,2]根据世界价值观调查(World Values Survey,WVS)① ①世界价值观调查是全球学者公认的最具权威性的研究居民价值观和主观感受的调查之一,在我国于1990年、1995年、2001年、2007年、2012年和2018年共进行过六次调查。数据,图1描述了从1990~2018年我国居民的主观幸福感和生活满意度随着人均GDP变化的情况。可以看出,居民主观幸福感从20世纪90年代到21世纪初呈现小幅下降,之后虽有较小幅度的回升,但是并不显著。同时,随着人均GDP的增长,生活满意度也同样呈现先下降后上升的趋势,到2018年其水平略高于20世纪90年代初的水平。(详见图1)

既有研究主要从结果不平等的角度探讨幸福感的影响因素,包括收入、性别、教育程度、婚姻、户籍制度和地区经济发展等,其中收入差距和期望收入是影响幸福感的主要因素。[3-8]在对绝对收入水平等因素进行控制的情况下,居民的相对收入水平越高,主观幸福感越高。[3,9-10]我国改革开放以来允许一部分人先富起来的思想在拉动经济增长的同时也加大了贫富差距,居民受到攀比心理的影响,负面情绪逐渐积累,幸福感被降低。[11,12]

不同于既有研究,本文主要关注机会不平等、收入差距与居民幸福感之间的关系,因为机会不平等是造成收入差距进而影响居民幸福感的更深层原因。我国当前的二元经济结构特征仍较突出,城乡在金融经济、教育资源、社会保障等方面的差异较大,这导致居民机会不平等,在一定程度上降低了幸福感。那么,究竟是哪一类的机会不平等对居民幸福感产生影响呢,鲜有学者对这方面展开研究。本文在既有研究的基础上,将机会不平等的来源分为不可控因素和可控因素,采用因子分析方法建立了机会不平等的测算体系,构建了机会不平等的三大衡量指标:家庭背景因子、天赋运气因子和个人努力因子,并分别考察这三类因子对居民幸福感的影响。研究发现,机会不平等和收入差距是影响居民幸福感的重要因素。在机会平等的社会中,个人的最终成就将取决于自身的选择和努力程度,而与家庭背景等因素没有直接关系。人们更能够接受由个人努力所带来的不平等,且这类不平等对居民幸福感有着重要影响。也就是说,如果一个人的成就主要取决于自身的选择和努力程度,而不是家庭背景、天赋运气等不可控因素,那么居民幸福感就比较高。另外,与农村相比,在城市样本中与家庭背景相关的不平等对幸福感的影响不显著,一个可能的原因是在我国农村,人们更加重视以亲缘为纽带的人际關系网络,依靠家庭背景获得成就能够带来更多的满足感。而在城市人们更加认可个人努力的重要性,机会平等的正向隧道效应大大淡化了不平等的家庭背景的负面影响,人们更可能通过个人努力实现阶层流动,提高幸福感。

二、文献回顾与研究假说

(一)相关文献综述

1 .机会不平等的界定及来源

随着我国经济的不断发展,我国社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。不平衡和不充分发展的一个重要表现就是收入不平等和不断拉大的收入差距。然而,相对于收入不平等本身,人们更加关注收入不平等的来源是否平等,或者说机会是否平等。公平社会的目标并非最终结果的平等,而是机会平等。

机会不平等的概念最早是由Rawls提出来的[13],他从资源平等的角度指出每个公民都应该平等地享有权利、自由、收入等社会基本物品以及智力、健康等自然基本物品。从社会福利的角度,机会平等是指每个公民都拥有相同的选择集[14],应该消除由先天因素引致的不平等。Arneson认为如果个体拥有获得某种结果的平等机会,那么就符合公平正义的原则,即使可能存在结果上的不平等。[15]

机会不平等的来源包含诸多方面,如家庭背景、教育、就业和社会制度等。Roemer首次构建了机会不平等的经济学分析框架,将收入看作“环境”和“努力”的结果,认为当收入差距完全来自“努力”而非“环境”时,便实现了机会平等。[16]进一步地,Roemer将结果不平等分解为合理的不平等和不合理的不平等,其中前者是由“努力”因素导致的不平等,后者是由不可控制的“环境”因素导致的不平等,如家庭的社会经济背景等。[17]在此基础上,Lefranc等将“运气”因素加入机会不平等的研究框架中。[18]就我国研究来看,雷欣等人认为家庭教育背景差异、区域差距、城乡差距和性别歧视构成了机会不平等的主要来源。[19]刘成奎等人指出户籍、性别和父母教育背景是居民收入机会不平等的重要来源。[20]

2 .收入差距与居民幸福感

一些既有文献从结果不平等的角度考察了收入差距对居民幸福感的影响。具体来看,收入差距可以从直接和间接两个角度对居民幸福感产生影响。从直接角度,同辈影响是主观效用和幸福感的决定因素之一。根据相对剥夺理论,人们会随着环境的改善而向上调整自己的参照对象,当发现自己与参照对象对比而处于劣势时,会产生被他人剥夺的负面情绪。[9,21-23]如果以社会平均收入作为参照,那么随着收入差距的扩大,富人变得更加富有并抬高平均收入,使得低于平均水平的大多数人的幸福感会下降。然而根据隧道效应,较大的收入差距会提高幸福感,因为收入差距会给人们带来示范效应和乐观的收入预期。[24-26]比如,在拥堵的两车道上如果发现旁边车道的车辆开始向前移动,那么尽管自己车道的车辆没有移动,司机也会产生前方拥堵马上就会被疏通的积极预期,因此,收入差距对居民幸福感的影响取决于相对剥夺效应和隧道效应的相对强弱。

从间接角度,收入差距会使人们产生嫉妒、报复等心理,导致社会犯罪率上升和社会动荡,无论是穷人还是富人的生活质量都会下降,从而降低幸福感。[27-29]Alesina等运用美国样本证明了地区谋杀率与幸福感之间存在显著的负向关系。[30]Powdthavee在南非地区也发现了类似的结论。[31]另外,收入差距还会影响居民的身心健康,比如弱势群体长期处于社会底层,享受到的各种社会福利保障较差,容易使人们心理状态不佳,降低主观幸福感。[32,5]

3 .机会不平等与居民幸福感

事实上,隧道效应的产生取决于两车道具有相同的向前移动的机会,也就是机会平等,即居民拥有均等的机会去追求财富及个人目标。[6]在机会平等的社会中,人们能够通过自己的努力获得优势群体的地位和财富。如果隧道效应带来的积极作用能够抵消大部分的相对剥夺效应,那么收入差距便能够增加居民幸福感。

然而在很多情况下,机会不平等会导致社会流动性降低,形成贫者恒贫、富者恒富的代际锁定局面,使得隧道效应难以成立,居民的幸福感下降。其中,衡量社会流动性的一个指标是代际的相对流动性。就我国而言,当前代内收入流动性和代际收入流动性都处于下降的趋势[33,34],同时,地区间基本公共品配置失衡以及户籍制度等体制性因素,也都会制约社会实现机会平等。史耀疆和崔瑜发现,居民对于当前收入差距的主观看法不会对幸福感产生影响,但是对于机会是否公平的看法则会对幸福感产生正向影响。[35]机会获取越公平,幸福感就越高。陈宗胜和李清彬指出,人们并不厌恶由个人努力造成的不平等,而是厌恶由个人不可控的外在因素造成的不平等。[36]相对于由家庭背景决定的“富二代”和“官二代”,人们对由个人努力所造成不平等的接受程度更高。Marrero & Rodriguez和雷欣等人将收入不平等分解为机会不平等和努力不平等,其中机会不平等将抑制经济增长,而努力不平等则有助于经济增长。[37,19]

(二)研究假说

结合既有文献,本文将机会不平等的来源区分为两方面因素,一是不可控因素,包括家庭背景和天赋运气等;二是可控因素,主要是指个人努力。这两方面因素包括了机会不平等的三个来源因子:家庭背景、天赋运气和个人努力。在机会完全平等的条件下,个人的最终成就将取决于自身的选择和努力程度,换句话说,在自身选择和努力程度相同的情况下,个人的最终成就将与家庭背景等外在环境因素无关。因此,机会越平等,居民的主观幸福感就越高。

另外,相对于由不可控因素引致的机会不平等,人们能够接受由个人努力引致的不平等,因为这种不平等为人们提供了通过自身努力就能获取高收入的激励,故是机会不平等中的合理部分。人们倾向于接受这种不平等,且愿意将其作为激励自己进步和获取成功的积极因素。[38]比如,Dworkin强调起点的平等,而由后天努力所导致的不平等是无须得到补偿的。[39]由于运气在很大程度上取决于偶然因素,所以相对于由天赋运气引致的不平等,人们更加不愿意接受由家庭背景引致的不平等,后者会降低居民的主观幸福感。

据此,本文提出假设:

假設1:如果机会不平等主要来源于不可控因素如家庭背景,那么会降低居民幸福感。

假设2:如果机会不平等主要来源于可控因素如个人努力,那么会提高居民幸福感。

三、数据及变量

(一)机会不平等的因子分析

关于机会不平等变量的衡量,既有研究主要采用两大类方法。第一类方法是参数估计法和非参数估计法,前者是通过收入回归方程构造反事实,获得由环境因素产生的收入不平等指数来构造机会不平等指数;[40-42,37]后者是根据环境因素将数据分组,用组间不平等来估算机会不平等。[43]第二类方法是采用问卷调查中个人对机会不平等的主观认知来衡量。[35,6,44,45]由于本文尝试将机会不平等的来源区分为可控因素和不可控因素,包括家庭背景、天赋运气和个人努力三个因子,而这三个因子的数据难以通过上述参数估计或者非参数估计法得到,故只能采用问卷调查的方法来获得数据。具体来说,本文采用居民对机会不平等的主观感受作为机会不平等的替代变量。

本文的数据来自由北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)。CFPS样本覆盖了我国25个省/市/自治区,样本规模为16000户,调查对象包含样本家户中的全部家庭成员,分社区卷、家庭卷、成人卷和少儿卷四种主体问卷类型。本文采用至今最为完备的2014年的成人库和村居库数据,剔除主要变量缺失和不适用的样本,最终有效样本为6132个。CFPS中关于机会不平等的主观态度的问题如下:“请您评价以下影响个人成就因素的重要程度:①家庭社会地位对一个人成就有多重要?②家庭经济条件对一个人成就有多重要?③受教育程度对一个人成就有多重要?④天赋对一个人成就有多重要?⑤努力程度对一个人成就有多重要?⑥运气对一个人成就有多重要?⑦家庭社会关系对一个人成就有多重要?”其中,0 分表示最不重要,10 分表示最重要。

本文采用因子分析法,对以上变量取若干线性组合构成具有一定实际含义的因子,以构造对机会不平等感知的变量。首先,对机会不平等的上述7个变量进行KMO和Barletts球状檢验,发现变量之间相互关联程度较高,适合进行因子分析。接下来,采用最大方差法进行因子旋转,得到不同变量的因子载荷,见表1。本文保留了特征值大于1的三个因子,这些因子能够累计解释所有变量100%的方差。其中,“家庭社会地位”“家庭经济条件”和“家庭社会关系”三个变量在因子1中的载荷较高,定义为“家庭背景因子”;“天赋”和“运气”两个变量在因子2中的载荷较高,定义为“天赋运气因子”;“受教育程度”和“个人努力”在因子3中的载荷较高,定义为“个人努力因子”。这三种因子共同组成了反映居民对机会不平等的主观看法的变量。在此基础上,本文对每个观测样本的三类因子得分进行估计,最终建立了机会不平等的因子分析指标体系。其中,数值越高,意味着个体感知的由该类因子导致的机会不平等的程度越高。

(二)变量和描述性统计

本文的因变量为居民幸福感。在《现代汉语词典》(第五版)中,幸福被定义为居民持续一段时间的对现有生活的满足感,是指①使人心情舒畅的境遇和生活。②生活或境遇称心如意。CFPS中的相关问题是:“您对自己生活的满意程度?”受试者需要在1到5之间进行打分,其中1为“很不满意”,5为“非常满意”,分数越高,越幸福。

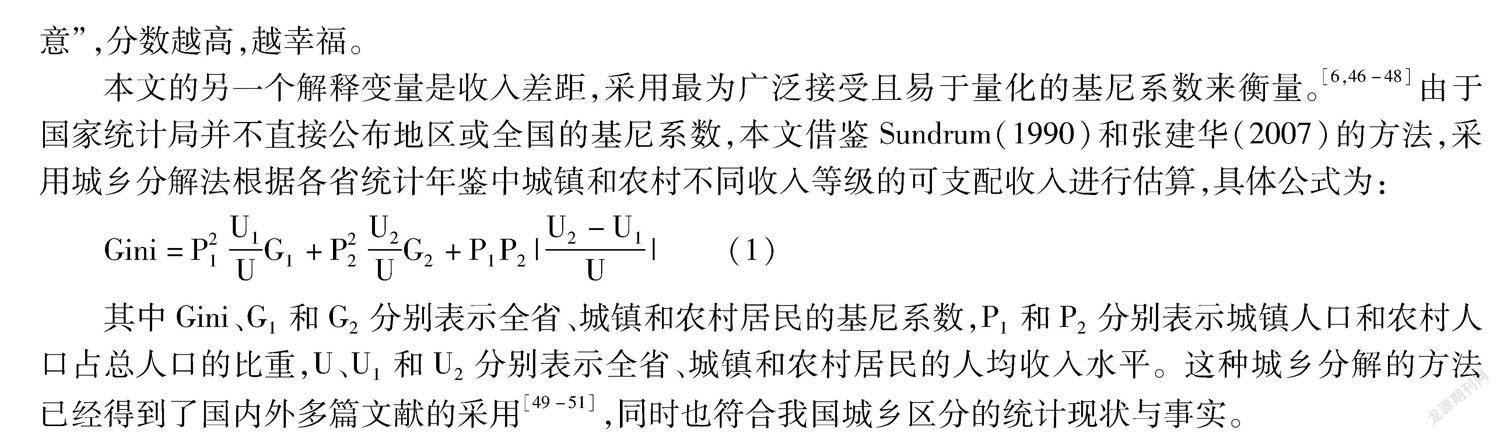

本文的另一个解释变量是收入差距,采用最为广泛接受且易于量化的基尼系数来衡量。[6,46-48]由于国家统计局并不直接公布地区或全国的基尼系数,本文借鉴Sundrum(1990)和张建华(2007)的方法,采用城乡分解法根据各省统计年鉴中城镇和农村不同收入等级的可支配收入进行估算,具体公式为:

Gini=P21U1UG1+P22U2UG2+P1P2 |U2-U1U| (1)

其中Gini、G1和G2分别表示全省、城镇和农村居民的基尼系数,P1和P2分别表示城镇人口和农村人口占总人口的比重,U、U1和U2分别表示全省、城镇和农村居民的人均收入水平。这种城乡分解的方法已经得到了国内外多篇文献的采用[49-51],同时也符合我国城乡区分的统计现状与事实。

本文的控制变量包括家庭人均年收入、受教育程度、自评健康状况、相对社会地位、年龄和性别等,其中对家庭人均年收入进行了取对数处理。表2是主要变量和描述性统计。样本中生活满意度的平均分是3 .77,超过60%的居民得分为4分和5分,这说明样本中居民普遍对目前生活状态较为满意,幸福感较高。分城乡计算的基尼系数的最大值为0 .339,最小值分为0 .202,其中湖南、吉林、山东、天津和云南由于数据缺失不纳入统计。家庭人均年收入的平均值为1 .21万元,标准差为2 .61万元。主观相对社会地位和自评健康状况的均值分别为2 .88和3 .28,均处于中等偏上的水平。受教育程度的均值是8 .03,样本中居民以初中文化为主。

四、实证分析

(一)基本模型分析

基于研究假设,本文的基准模型设定如下:

Happinessi=α+βOPi+γIncomei+δXi+μi (2)

其中,Happinessi是因变量,即居民i的主观幸福感。OPi是居民i对机会不平等的主观感知,包括家庭背景因子、天赋运气因子和个人努力因子。Incomei是居民i所在地区的收入差距。Xi是相关控制变量。μi是随机扰动项。本文的因变量是离散的序数形式,故采用Ordered Probit模型进行分析。为了保证回归结果的稳健性,本文采用OLS方法进行对照。表3中的前四列是Ordered Probit,最后一列是OLS回归结果。Ferrer-i-Carbonell和Frijters和陆铭等人均发现,在大样本情况下无论是用Ordered Probit还是OLS方法均不会对回归系数的方向和显著性产生重要影响。[51-53]

从表3可以看出,用基尼系数来衡量的收入差距对居民幸福感的影响为负且显著,这说明在收入差距较大的地区,居民的主观幸福感较低。由于受到“不患寡而患不均”的历史传统的影响,我国居民表现出明显的对收入不平等的厌恶情绪。较低的收入不平等容忍度与较高的收入不平等水平之间的矛盾,给人们带来的相对剥夺感要强于隧道效应所带来的积极效应,使得幸福感降低。

当分别引入家庭背景因子、天赋运气因子和个人努力因子后,可以发现家庭背景和个人努力因子的系数都显著为正,天赋运气的因子不显著。但是在同时包括所有因子的模型(4)和(5)中,只有个人努力因子显著为正且在1%的水平上显著,这意味着人们推崇勤勉好学和天道酬勤的奋斗历程,认为个人努力对一个人的成就越重要,其幸福感就越高。雷欣等人指出,我国居民收入不平等中存在一定比例的合理成分,这一合理的不平等就是由个人努力差异所导致的不平等。[38]因此,如果机会不平等中的可控因素对最终成就的影响较大,就会提高居民的幸福感,假设2得到验证,即机会平等的确会对幸福感产生积极影响。

家庭背景因子的系数在模型(1)中为正,意味着居民对家庭背景所带来的机会不平等的容忍度较高。如果机会不平等中的不可控因素家庭背景对一个人的成就很重要,那么会提高幸福感。当然,这种影响可能与天赋运气和个人努力等其他因素相关,故在对这些因素进行控制后,家庭背景的影响不再显著。可能的原因在于一方面,相对于由天赋运气引致的不平等,人们更加不愿意接受由家庭背景引致的不平等,后者会降低居民的主观幸福感;另一方面,在我国家庭背景和社会关系仍然对一个人的成就有着较重要的影响,社会阶层的上升渠道仍然比较窄。比如,父母受教育水平、父母职业和家庭收入等都会形成代际传递,对子女的收入和最终成就产生重要影响。[54,12,55]因此,本文没有发现与家庭背景相关的机会不平等与主观幸福感之间存在显著的相关关系,故假说2没有得到验证。此外,天赋运气因子的影响不显著,意味着利用时运、运气和天赋获得成功对居民幸福感没有显著影响,人们对于来自不可控因素的机会不平等并没有表现出强烈的厌恶或喜好情绪。按照Roemer的理论,在机会平等的社会中,个人成就应该仅仅取决于主观可控的努力,而运气和天赋等不可控因素应该排除在外。[17]

年龄变量的系数为正,其平方项的系数为负,意味着年龄对主观幸福感的影响呈U型变化,随着年龄的增长,人们面临的压力和责任越来越重,幸福感逐渐下降,在41岁时达到最低點后逐渐回升。绝对收入的系数为正,健康状况的系数为正,社会地位的系数为正,这说明绝对收入水平越高,自我感觉越健康,主观的相对社会地位越高,居民的幸福感就越高。性别的系数显著为负,这反映了男性和女性在生理、心理以及社会角色和社会关系等方面的差异,男性一般是家庭的主要劳动力,其家庭和社会的负担更重,所感受到的相对剥夺感也更为突出,容易对幸福感产生负面影响。此外,受教育程度、婚姻状态和居住地对幸福感的影响不显著。

(二)城乡对比分析

接下来,本文将总样本分为农村样本和城市样本,考察机会不平等对幸福感的影响在城市和农村居民之间的差异。表4是回归结果。

为了准确衡量居民所在地区的收入差距,上述模型中的省级基尼系数用该省的农村/城市的基尼系数所替代。可以看出,用基尼系数来衡量的收入差距对居民幸福感的影响,在农村和城市样本中的差异较大。收入差距对幸福感的负面影响主要表现在城市样本中,而在农村则不显著,原因可能在于城市中信息网络更加普及和便利,人们能够快捷和准确地了解到自己的相对收入,在攀比效应的影响下较大的收入差距会增加相对剥夺感,降低居民幸福感。而对于以农业收入为主要收入来源的农民来说,在长期以来小农意识的影响下往往求稳怕变,缺乏进取精神,使得同村中各家各户的生活环境高度趋同,收入差距带来的相对剥夺感没有城市中那么强烈,使得在农村地区收入差距对居民幸福感的影响较小。

与总样本类似,天赋运气因子的影响不显著,人们对天赋运气对个人成就的影响没有表现出强烈的偏好。个人努力因子对幸福感的影响,无论在城市还是农村都在1%的水平上显著为正,人们对因个人努力而产生的结果上差异的接受程度较高,认为通过自己的努力获得成就,能够提升主观幸福感。然而从系数上看,该因子对城市居民的影响更为显著,因为在竞争更为激烈、体制相对健全的城市,公平竞争的环境更有助于发挥个人努力对一个人成就的积极作用。另外,与总样本相比,家庭背景因子对幸福感的正向作用主要来自农村。这可能是因为我国农村尚存在“熟人社会”的特征,更加重视以亲缘为纽带的人际关系网络,依靠家庭背景获得成就能够带来更多的满足感和自豪感。而在城市,人们更加认可个人努力的重要性,机会平等的正向隧道效应大大淡化了不平等的家庭背景的负面影响,人们更可能通过个人努力实现阶层流动,提高幸福感,这一点可以从显著为正的个人努力因子中得到证明。其他主要控制变量对城市和农村居民幸福感的影响同全样本类似,绝对收入、自身健康状况和相对社会地位对幸福感的影响仍为正,受教育程度和婚姻状态的影响仍然不显著。

五、结论和启示

本文从机会不平等的角度,对收入差距和居民幸福感的关系进行了研究,将机会不平等的来源区分为不可控因素和可控因素,其中前者包括家庭背景、天赋运气,后者包括个人努力共三个因子。实证研究发现,机会不平等和收入差距是影响居民幸福感的主要因素,人们更能够接受由个人努力带来的不平等,且这种不平等对幸福感的影响较大,而与天赋运气相关的不平等对幸福感没有显著的影响。从全样本来看,如果个人的最终成就主要取决于自身的选择和努力程度,而与家庭背景和天赋运气等因素没有直接关系,那么居民的主观幸福感就比较高。分样本来看,与家庭背景相关的不平等对幸福感的影响仅在农村样本中显著,因为在农村,人们更加重视以家庭背景为基础的人际关系网络,而在竞争更加激烈、体制更加健全的城市,个人努力对未来的成就更加重要,意味着机会平等对幸福感的正向影响更为显著。

因此,粗犷式的经济增长或劫富济贫式的收入分配改革对提升居民幸福感的作用十分有限,而保障居民的机会平等则为公共政策改革提供了更有效的途径。本文的政策启示如下:首先,深化市场经济体制改革,保障竞争的公平有效性。应打破资源和行业的垄断,努力打造公平竞争的市场环境,促进经济资源、就业岗位的公平竞争。其次,改善基本公共品配置失衡,并通过政府再分配政策对因不可控因素而陷入贫困的弱势群体给予补偿,以使基础教育、医疗卫生、环境保护等公共民生项目能够实现均等供给,为弱势群体依靠自身的努力获得成就提供公平竞争的平台。最后,推进新型城镇化建设,统筹城乡发展。消除各种制度性障碍,打破户籍制度的限制,使城乡居民均等地享有公共服务设施、教育资源和社会保障政策,这对于提高我国居民的整体幸福水平,进而解决当前社会的主要矛盾具有重要的现实意义。

参考文献:

[1]Easterlin R.A., 1974, Does Economic Growth Improve the Human Lot-Some Empirical Evidence? In Paul A. David and Melvin W. Weder (eds.), Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, New York: Academic Press.

[2]Easterlin R. A., 1995, Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All? Journal of Economic Behavior and Organization, 27(1): 35~47.

[3]Luttmer, E. F. P., 2005, Neighbors as Negatives: Relative Earnings and Well-being, the Quarterly journal of economics, 120(3): 963~1002.

[4]Rayo, L., and Becker, G. S., 2007a, Habits, Peers, and Happiness: An Evolutionary Perspective, American Economic Review, 97(2): 487~491.

[5]Oshio, T., and Kobayashi, M., 2010, Income Inequality, Perceived Happiness, and Self-Rated Health: Evidence from Nationwaide Surveys in Japan, Social Science and Medicine, 70(9): 1358~1366.

[6]何立新,潘春陽.破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距, 机会不均与居民幸福感[J].管理世界,2011(8):11~22.

[7]崔巍,邱丽颖.户籍身份、社会分割与居民幸福感:基于不同影响机制的实证研究[J].经济学家,2018(1):80~86.

[8]万广华,张彤进.机会不平等与中国居民主观幸福感[J].世界经济,2021(5):203~224.

[9]Dynan, K. E., and Ravina, E., 2007, Increasing Income Inequality, External Habits, and Self-reported Happiness, American Economic Review, 97(2): 226~231.

[10]Ravina, E., 2008, Habit Persistence and Keeping Up with the Joneses: Evidence from Micro Data, NYU Working Paper No. FIN-05-046.

[11]Brockmann, H., Delhey, J., Welzel, C., and Yuan, H., 2009, the China Puzzle: Falling Happiness in a Rising Economy, Journal of Happiness Studies, 10: 387~405.

[12]刘金凤. 机会不平等:经济增长中存在幸福悖论的一个深层原因[J].中国市场,2013(19):78~82.

[13]Rawls, J.A., 1971, Theory of Justice, Cambridge, MA and London: Harvard University Press.

[14]Arneson, R., 1989, Equality and Equal Opportunity for Welfare, Philosophical Studies, 56(1): 77~93.

[15]Arneson, R, 1999, Equality of Opportunity for Welfare Defended and Recanted, the Journal of Political Philosophy, 7(4): 488~497.

[16]Roemer, J. E., 1993, a Pragmatic Theory of Responsibility for the Egalitarian Planner, Philosophy and Public Affairs, 22(2): 146~166.

[17]Roemer, J. E., 1998, Equality of Opportunity, Cambridge: MA: Harvard University Press.

[18]Lefranc, A., Pistolesi, N., and Trannoy, A., 2009, Equality of Opportunity and Luck: Definitions and Testable Conditions, with an Application to Income in France, Journal of Public Economics, 93(11-12): 1189~1207.

[19]雷欣,程可,陈继勇.收入不平等与经济增长关系的再检验[J].世界经济,2017(3):26~51.

[20]刘成奎,齐兴辉,任飞容.中国居民收入分配中的机会不平等——理论分析与经验证据[J].经济与管理研究,2021(2):95~110.

[21]Runciman, W. G., 1972, Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England, Middlesex: Penguin Books Ltd.

[22]Rayo, L., and Becker, G. S., 2007b, Evolutionary Efficiency and Happiness, Journal of Political Economy, 115:302~337.

[23]Card, D., Mas, A., Moretti, E., and Sacz, E., 2012, Inequality at Work: The Effect of Peer Salaries on Job Satisfaction, American Economic Review, 102(6): 2981~3003.

[24]Hirschman, A. O., 1973, the Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development, World Development, 1(12): 29~36.

[25]Knight, J., Song, L, and Gunatilaka, R., 2009, Subjective Well-Being and Its Determinants in Rural China, China Economic Review, 20: 635~649.

[26]陳钊,徐彤,刘晓峰.户籍身份、示范效应与居民幸福感:来自上海和深圳社区的证据[J].世界经济,2012(4):79~101.

[27]Li, J., Wan, G., Wang, C., and Zhang, X., 2019, Which Indicator of Income Distribution Explains Crime Better? Evidence from China, China Economic Review, 54: 51~72

[28]Yao, Y., Wan, C., and Meng, D., 2019, Income Distribution and Health: Can Popularization Explain Health Outcomes Better then Inequality? The European Journal of Health Economics, 20(4): 543~557.

[29]万广华,张勋,罗知,汪晨.中国消费——收入不均等之谜[D].复旦大学世界经济研究所工作论文,2020.

[30]Alesina, A., Di Tella, R., and MacCulloch, R., 2004, Inequality and Happiness: Are Europeans and Americans different? Journal of Public Economics, 88(9-10): 2009~2042.

[31]Powdthavee, N., 2005, Unhappiness and Crime: Evidence from South Africa, Economica, 72(287): 531~547.

[32]彭代彦,吴宝新.农村内部的收入差距与农民的生活满意度[J].世界经济,2008(4):79~85.

[33]尹恒,李实,邓曲恒.中国城镇个人收入流动性研究[J].经济研究,2006(10):30~43.

[34]Khor, N., and Pencavel, J. H., 2010, Evolution of Income Mobility in the Peoples Republic of China: 1991-2002, Asian Development Bank Economics Working paper, 204 (4): 67~71.

[35]史耀疆,崔瑜.公民公平观及其对社会公平评价和生活满意度影响分析[J].管理世界,2006(10):39~49.

[36]陈宗胜,李清彬.再分配倾向决定框架模型及经验验证[J].经济社会体制比较,2011(4):35~46.

[37]Marrero, G. A., and Rodriguez, J. G., 2013, Inequality of Opportunity and Growth, Journal of Development Economics, 104: 107~122.

[38]雷欣,贾亚丽,龚峰.机会不平等的衡量:参数测度法的应用与改进[J].统计研究,2018(4):73~85.

[39]Dworkin, R., 1981b, What is Equality? Part 2: Equality of Resources, Philosophy and Public Affairs, 10(4): 283~345.

[40]Bourguignon, F., Ferreira, F., and Menendez, M., 2007, Inequality of Opportunity in Brazil, Review of Income and Wealth, 53(4): 585~618.

[41]Ferreira, F., and Gignoux, J., 2011, the Measurement of Inequality of Opportunity: Theory and an Application to Latin America, Review of Income and Wealth, 57(4): 622~657.

[42]Bjorklund, A., Jantti, M., and Roemer, E. J., 2012, Equality of Opportunity and the Distribution of Long-run Sweden, Social Choice and Welfare, 9: 675~696.

[43]Checchi, D., and Peragine, V., 2010, Inequality of Opportunity in Italy, the Journal of Economic Inequality, 8(4): 429~450.

[44]Groot, L., Van der Linde, D., and Vincent, C., 2018, Inequality of Opportunity in the United Kingkom, 1991-2008, Journal of Policy Modelling, 40(6): 1255~1271.

[45]Leist, A. K., Bar-Haim, E., and Chauvel, L., 2021, Inequality of Educational Opportunity at Time of Schooling Predicts Cognitive Functioning in Later Adulthood, SSM-Population Health, 15.

[46]徐舒,陈珣.收入差距会推高住房价格吗?[J].经济学(季刊)》,2016(2):549~579.

[47]伍再华,叶菁菁,郭新华.收入不平等、社会保障支出与家庭借贷行为——基于CFPS数据的经验分析[J].财经科学,2017(12):55~68.

[48]胡中立,王书华,崔泽园.社会互动、家庭负债对收入差距的影响机制研究[J].江西财经大学学报,2020(2):37~51.

[49]Qin, Y., and Zhou, Y., 2009, Urbanization and Income Inequality of Chinas Total Residents: The Test of Kuznetss Inverted-U Hypothesis, Journal of Business and Policy Research, 4(1): 99~110.

[50]黃凤翔,刘畅.个人税收对城乡加权基尼系数的影响[J].税务研究,2014(3):31~33.

[51]祁磊,艾小青.广义洛伦茨指数的构造及应用[J].数量经济技术经济研究,2020(1):165~181.

[52]Ferrer-i-Carbonell, A., and Frijters, P., 2004, How Important is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness, Economic Journal, 114 (497): 641~659.

[53]陆铭,蒋仕卿,佐藤宏.公平与幸福[J].劳动经济研究,2014(2):26~48.

[54]李实,罗楚亮.我国居民收入差距的短期变动与长期趋势[J].经济社会体制比较,2012(4): 186~194.

[55]董丽霞.中国的收入机会不平等——基于2013年中国家庭收入调查数据的研究[J].劳动经济研究,2018(6): 44~62.

[65]张建华.一种简便易用的基尼系数计算方法[J].山西农业大学学报(社会科学版),2007(3): 275~278;283.

Cognition of opportunity inequality and residents happiness:

An empirical study on family background, luck and personal effort

CUI Wei,HE Yan

(School of economics, Peking University, Beijing 100871,China)

Abstract:

The sources of opportunity inequality are divided into uncontrollable factors and controllable factors, which are divided into three factors: family background, talent, luck and personal effort. The study found that people are more likely to accept the inequality caused by personal efforts, and this inequality has a greater impact on happiness. If a persons achievement mainly depends on his own choice and effort, rather than uncontrollable factors such as family background, talent and luck, then the residents happiness is relatively high. In addition, compared with rural areas, the impact of inequality related to family background on well-being is not significant in urban samples. One possible reason is that in cities, people recognize the importance of personal efforts more. The positive tunneling effect of equal opportunities greatly weakens the negative impact of unequal family background, and people are more likely to realize class mobility through personal efforts, Improve happiness.

Key words:

inequality of opportunity;Income gap;Residents happiness

收稿日期:2021-02-19

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“居民幸福感、信任与家庭金融资产选择问题研究”(18YJA790017)。

作者简介:崔巍(1978—),女,辽宁沈阳人,博士,北京大学经济学院长聘副教授、研究员,博士生导师,研究方向为宏观经济学和金融经济学研究;贺琰(1996—),女,辽宁抚顺人,北京大学经济学院金融硕士,现就职于国家开发银行深圳市分行。