国际河流冲突频度为何存在差异*

——基于22个案例的模糊集定性比较分析

吴波汛 张 励

近年来,国际河流研究日益成为地理、生态和地缘政治等学科交叉研究的热点。(1)何大明,刘昌明,冯彦,胡金明,季漩,李运刚:《中国国际河流研究进展及展望》,《地理学报》2014年第9期,第1284页。在这一趋势下,对国际河流冲突爆发的原因也出现了诸多的探讨,流域权力分配结构论、国际机制论、资源稀缺论等日渐成为了主流的解释理论。然而,总体来看,单一的理论愈发难以解释和预测形势复杂的国际河流冲突,寻求多因和复合理论解释正逐渐成为今后研究的一个方向。因此,本文尝试运用模糊集定性比较分析法(fsQCA)对22条国际河流进行分析,探讨影响国际河流冲突频度的一系列原因组合,一方面试图对水冲突的主流理论进行验证;另一方面也力求探寻水冲突爆发原因间的组合与互动模式,从而为进一步的研究提供思路。

一、国际河流冲突的既有解释

本文对国际河流(2)学界目前对国际河流和跨境河流的概念并未明显区分,本文也在不同章节同时应用了这两个概念。采取了较为狭义的定义,即仅考虑作为地表径流的跨境淡水河流,将跨境湖泊(如北美五大湖、乍得湖等)、沼泽、地下土壤根系层及浅层地下水排除在外。同时,一些主要部分均在一国之内,仅有极少支流或干流流经域外国家或地区的河流(如伏尔加河、塔里木河等)也未被纳入案例比较分析。在文章中,国际河流的冲突被定义为:作为利益相关者的主权国家之间就共享的国际河流进行口头、经济或军事敌对行动。在上述条件限定范围内,下文将对国际河流冲突进行相应的文献梳理。

(一)水冲突亦或水合作

关于跨境水资源将会促进流域国家间合作,还是诱发冲突的讨论是国际河流研究的一个基本问题。20世纪初,水资源将会成为新世纪的冲突之源还是合作之本成为学者争论的焦点。麦蔻·克莱尔(Michael Klare)在《资源战争》一书中认为水冲突是人类历史上一个重要的行为特征,而在21世纪,随着水需求持续增加和水分配难以达成一致,水资源稀缺地区将更易爆发战争。(3)Michael T. Klare,Resource Wars:The New landscape of Global Conict,St Martin’s Press,2001,pp.138-139.世界银行前副行长伊斯梅尔·萨拉杰丁(Ismail Serageldin)也曾于1995年发表过著名论断:“20世纪的战争肇始于争夺石油,而21世纪的战争导火索将是争夺水”。除了认为水资源将是引发战争的源头之外,有的学者还将水资源作为战争的工具予以理解。彼得·格里克(Peter H. Gleick)指出水和供水系统一直是战争的根源和工具,例如水源供应一直是军事扩张主义的目标之一,国家可能出于政治和军事原因,切断共用的供水源。(4)Peter H. Gleick,“Water and conflict:Fresh Water Resources and International Security” International Security,Vol.18,No.1,1993,p.79.

与此同时,一些学者对水资源会引发冲突的假设表示怀疑。厄玛·范得莫伦(Irna Van der Molen)认为在国际层面上,水资源似乎是跨境合作而非战争的理由。(5)Irna Van der Molen,Hildering Antoinette,“Water:Cause for Conict or Cooperation?” Journal on Science and World Affairs,Vol.1,No.2,2005,p.140.与此相对应,亚伦·沃尔夫(Aaron Wolf)也指出在涉及淡水资源的对外政策上(例如水电和水质),国际关系基本上是以合作为导向的。(6)Aaron T. Wolf,Shira B. Yoffe and Mark Giordano,“International Waters:Identifying Basins at Risk” Water Policy,Vol.5,No.1,pp.38-40.

施洛密·第纳尔(Shlomi Dinar)则对上述两种争论进行了整合,他在承认水冲突确实难以避免的前提下,提出这种分歧仍有可能通过和平方式合作解决。第纳尔重点分析了“补偿支付(Side Payment)”这一概念,通过分析1864年至2000年的双边国际河流条约,作者认为当下游存在霸权国的情况下,下游大国更倾向于通过谈判和补偿支付来实现其水资源管理目的,而非诉诸侵略性的冲突行为。(7)Dinar,Shlomi,International Water Treaties:Negotiation and Cooperation Along Transboundary Rivers,London & New York:Routledge,2008,pp.1-2.

总体而言,相关学者的争论焦点在于:水资源是否可能成为诱发冲突的根源因素。一方学者认为水资源有望在本世纪成为诱发国家间冲突的导火索,这一推断既有历史证据,又有现实和未来趋势。另一方学者则根据历史上国际河流冲突与合作事件的数量比例反对前者的观点,他们认为国际河流更可能推动合作而非导致战争。

然而,争论双方对于水冲突的理解均较为单一和极化。如,认为水资源将成为战争根源的论断直接将水冲突定义为战争;同样地,认为水资源将更多地促进合作的学者也默认水冲突意味着“水战争”等高烈度冲突。事实上,水冲突的烈度至少可以划分为低烈度冲突和高烈度冲突两个层级,俄勒冈州立大学跨境水争端数据库更是将水冲突划分为从口头表达不满到正式宣战等七个层级。在承认水冲突存在不同烈度的前提下,国际河流水冲突或水合作何者更贴近现实的辩论将具有更多的扩展空间。例如,为何条件相似的国际河流存在冲突烈度和频度方面的差异?国际河流的合作程度将如何影响水冲突?等等。由此也就引出下文将讨论的问题,即跨境河流冲突产生的原因是什么。

(二)跨境河流冲突产生的原因

目前,国内外学界对跨境河流冲突的原因研究十分庞杂,不仅体现在归因复杂,而且体现在研究方法的复杂。一般来说,大多数学者将跨境河流冲突的根源归结为水资源稀缺、管理条约和机制的缺失、历史遗留问题、水资源开发利用不当、气候变化等因素。(8)分别参见:Peter H. Gleick,“Water and Conflict:Fresh Water Resources and International Security” International Security,Vol.18,No.1,1993,p.79;王逸舟:《全球化时代的国际安全》,上海:上海人民出版社1999年版;此外,国内学者也对国际河流冲突与合作的研究现状进行了详尽的梳理,详见李昕蕾:《冲突抑或合作:跨国河流水治理的路径和机制》,《外交评论》2016年第1期;王涛,杨影淇:《嵌套式机制与跨界河流合作机制有效性》,《世界经济与政治》2021年第1期。而在国际关系领域,主要有三个理论框架可以用来解释跨境河流冲突。

一是权力分配结构论。研究跨境河流的学者将霸权稳定论关于“结构”的概念引入了研究对象之中,认为跨境河流的流域存在一定的权力分配结构,而不同的权力分配结构将会对流域国家互动产生不同影响。然而,当涉及流域内存在霸权国将会削减还是激发冲突的判断时,学者们产生了分歧。米利亚姆·洛维(Miriam R. Lowi)认为当流域内有国家需要并(严重)依赖流域内水资源,且这一国家是位于下游(劣势河岸位置)的霸权国时,各国将尽量减少国家间冲突对水资源利用的影响。同时,这两个因素甚至还将促使国家寻求在河流流域的合作(正是这两个因素的结合导致了埃及和苏丹之间关于尼罗河水的合作协定)。(9)Miriam R. Lowi,Water and Power:The Politics of A Scarce Resource in The Jordan River Basin,Cambridge University Press,1993,p.10.与此相反,马克·吉托恩(Mark Zeitoun)、杰伦·华纳(Jeroen Warner)则认为霸权国在单边主义和遏制战略指导下所建立的水秩序更多的是冲突而非合作。他们的“水霸权”理论假设流域中最强大的国家,即水权霸权国可以在跨境水资源管理方面建立自己的优选机制,因为其有足够的机构力量来胁迫不对称合作。(10)Mark Zeitoun,Jeroen Warner,“Hydro-Hegemony - A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts”,Water Policy,Vol.8,No.5,2006,pp.435-460.而这种不对称合作大概率将以竞争或冲突为结尾。

二是国际机制论。这一派别学者均承认水条约和统一的水资源管理机构对解决“囚徒困境”式困局和减少无政府状态影响方面所提供的帮助。亚伦·沃尔夫强调河流管理机制和制度能力在水资源合作中的重要作用,他提出建立国际合作与管理机制是预防国际水冲突的重要举措。(11)Aaron T. Wolf,eds.,International Waters:Identifying Basins at Risk,pp.51-52.艾斯特·彼斯瓦斯(Asit K. Biswas)也认为世界并不是因为实际的水资源短缺而面临水危机,而是可能由于水的广泛和持续管理不善而造成的水危机。(12)Asit K. Biswas,“Challenging Prevailing Wisdoms:2006 Stockholm Water Prize Lecture”,Third World Center for Water Management,August 24,2006,https://thirdworldcentre.org/communication-media/challenging-prevailing-wisdoms-2006-stockholm-water-prize-laureate-lecture.持这一观点的人还包括但不限于比莉·西瓦库玛(Bellie Sivakumar)、雅各布·彼得森·珀尔曼(Jacob D. Petersen-Perlman)、詹妮弗·维勒(Jennifer C. Veilleux)等。(13)Bellie Sivakumar,“Water Crisis:From Conflict to Cooperation-An Overview”,International Association of Scientific Hydrology,Vol.56,No.4,2011,pp.531-552;Jacob D. Petersen-Perlman,Jennifer C. Veilleux and Aaron T. Wolf,“International Water Conflict and Cooperation:Challenges and Opportunities”,Water International,Vol.42,No.2,2017,pp.105-120.

然而,在承认跨境河流条约和机制的积极作用的同时,有学者也意识到并非所有的跨境河流机制都是有益的,因为这可能意味着权力不平衡在协议中得到巩固,进而蕴含着冲突的风险。(14)Jacob D. Petersen-Perlman,eds.,International Water Conflict and Cooperation:Challenges and Opportunities,pp.105-120.沃尔夫认为当一个流域内的变化速度超过了机构吸收这种变化的能力时,发生争端的可能性和强度就会上升。(15)Aaron T. Wolf,eds.,International Waters:Identifying Basins at Risk,p.51.尼罗河流域在英国协调下达成的水权分配的协议就是集中体现,1929年的初始协议由于过分偏向于埃及和苏丹,随着上游国家经济发展带来的用水量激增,这一协议反而成为了引发冲突的导火索。

三是复合理论与多因解释模型。弗雷德里克·弗雷(Frederick W. Frey)提出了基于三个要素的水冲突预测理论模型,三个要素分别为:水资源(或水利工程)对国家的重要性、相对军事实力和河岸位置(所处上下游)。该模型假设,最容易发生冲突的情况发生在下游存在霸权国,且上下游国家都对水资源有强烈的需求;而最稳定的情况时上游存在霸权国且对水资源需求不大。(16)Frederick W. Frey,“The Political Context of Conflict and Cooperation Over International River Basins”,Water International,Vol.18,No.1,1993,pp.54-68.此外,“水政治复合体”理论也可以视为一种复合理论和动态理论,学者们意识到水资源冲突并非单一的安全问题,而是同政治、生态、社会等多重问题领域相关联的复杂议题。(17)屠酥:《澜湄水资源安全与合作:流域发展导向的分析视角》,《国际安全研究》2021年第1期,第66页。

除了三个理论解释框架外,还存在众多的其他解释理论,包括第三方参与理论、水利开发带来的负外部性理论、水权合法性理论等。第三方参与理论假设由雅各布·彼得森·珀尔曼(Jacob D. Petersen-Perlman),詹妮弗·维勒(Jennifer C. Veilleux)和亚伦·沃尔夫(Aaron T. Wolf)提出,他们认为通过第三方的参与所形成的跨境河流条约或者其他努力能够更有效地应对冲突。这里的第三方参与是指来自流域外国家对流域内国家之间就共享水域所做的决定和协议产生的一系列影响,包括外交、经济等其他实质性参与。(18)Jacob D. Petersen-Perlman,eds., International Water Conflict and Cooperation:Challenges and Opportunities,pp.113-115.

茜拉·奥姆斯特德(Sheila M. Olmstead)和希拉里·西格曼(Hilary Sigman)通过对全球382个流域的4696个水坝进行实证分析,认为共享河流的国家如果能够将水坝带来的成本转移至其他国家,那么其建立水坝的可能性将增加27%,而这种“搭便车”行为可能会造成层跨境冲突的可能性。(19)Sheila M. Olmstead,Hilary Sigman,“Damming the Commons:An Empirical Analysis of International Cooperation and Conflict in Dam Location”,Journal of the Association of Environmental & Resource Economists,Vol.2,No.4,2015,pp.497-526.值得一提的是,他们的研究并未发现水坝建设带来的国际冲突与国际机制的强相关性,仅有微弱的证据表明国际机制会减少跨境河流的搭便车现象。(20)Sheila M. Olmstead and Hilary Sigman,“Dam Construction on International Rivers”,Resources For the Future (RFF),January 7,2016,https://www.resourcesmag.org/archives/dam-construction-on-international-rivers.

水权合法性理论发源于国际水法相关研究,此种解释倾向于将国际河流的冲突归结于各国对国家水权的不同理解和主张。如何艳梅将国家水权分为传统理论和现行理论,前者包含绝对领土主权理论、绝对领土完整理论和在先占用主义,后者包括有限领土主权理论和共同利益理论。(21)何艳梅:《国际水资源公平和合理利用的法律理论与实践》,华东政法学院2006年,博士学位论文,第46—59页。总体而言,水权合法性理论认为不同国家对国际水权的国际法主张和观念间的冲突导致了水冲突。(22)张励:《水外交:中国与湄公河国家跨界水资源的合作与冲突》,云南大学2017年,博士学位论文,第32—33,73页;金菁,贾琳:《国际河流冲突的国际法思考》,《南京政治学院学报》2009年第2期,第77—80页;韩叶:《水权的合法性:国际河流水资源分配中的规范竞争》,《外交评论》2014年第5期,第139—156页。

总体而言,现有关于国际河流冲突的理论解释多集中于水霸权、国际机制缺失、环境资源稀缺等单因解释,而多因和复合理论解释仍未成为主流。与此同时,对国际河流冲突产生的原因的分析多采用传统的定性方法,例如历史研究方法、诠释法或个案研究方法,这就导致研究所得出的结论容易受到主观偏误的影响,且这些解释路径往往不具备较强的可推广性。本研究试图综合国际河流冲突爆发的已有解释变量,通过对22条国际河流冲突爆发的原因进行定性比较分析(fsQCA),得出一系列复合(多因)解释路径,希望能够弥补相关研究的缺憾。

二、案例选择与研究方法

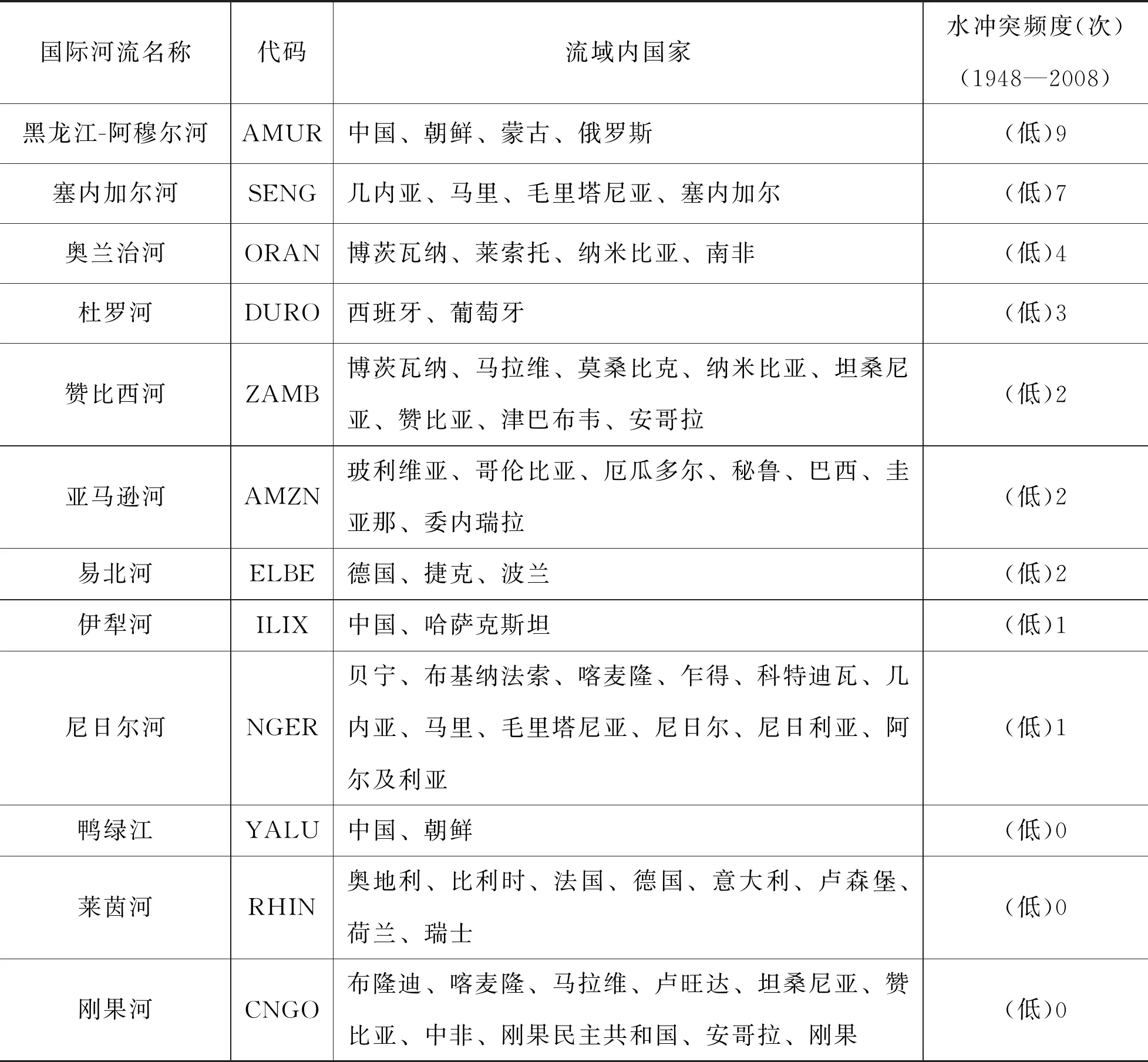

本文共选取了22条国际河流,选取标准综合考虑了以下四个方面:一是不同烈度的水冲突都要予以体现;二是高、中、低三种不同的水冲突频度也都要涵盖;三是国际河流要有一定的国际知名度和一定的资源利用价值,从而能够产生更大的学理和政策价值;四是22条国际河流的选择聚焦于拥有国际河流的四个大洲,并部分参照亚洲、欧洲、美洲、非洲四大洲的国际河流分布数量比例进行分配。(23)Aaron T. Wolf,Jeffrey A. Natharius,Jeffrey J. Danielson,Brian S. Ward & Jan K. Pender,“International River Basins of the World”,International Journal of Water Resources Development,Vol.15,No.4,1999,p.391.根据上述案例选择标准,本文选取了8条亚洲国际河流、4条欧洲国际河流、4条美洲河流以及6条非洲河流。为了使研究结论更为完整和具备解释力,22条国际河流的选取基本兼顾了正面案例和负面案例,其中,正面案例(即冲突频度高)为10个,负面案例(冲突频度低)为12个。(见下表1、2)

表2 12个负面案例

需要进一步说明的是,国际河流的水冲突频度代表国际河流内发生的水冲突次数,其数据来源于俄勒冈州立大学跨境水争端数据库(TFDD),具体数值由笔者计算所得。水冲突包含了不同的水事件强度等级,从高到低分别为正式宣战、大规模战争行为、小规模军事行动、政治—军事敌对行动、外交—经济敌对行动、表现敌意的强烈语言表达、显现不和谐的温和语言表达等取值从-7至-1不等的七种等级(见下表3)。

在时间范围上,本文将国际河流水冲突频度的发生时间范围选取为1948—2008年。这一时间段正是全世界范围内民族国家数量激增的时期,由此催生了诸多国际河流;同时,这六十年是用水需求急剧增长和水利基础设施建设的高峰期,也因此成为了跨境河流水事件最丰富、最有代表性的时期。

一方面,二战后先后掀起了第二次和第三次民族解放运动高潮,民族解放运动的广泛开展与民族国家数量的激增催生了众多国际河流。1944—1968年,亚洲和非洲殖民地、半殖民地实现独立的国家达63个之多,其中40年代12个(不含中国),50年代11个,60年代40个。(24)郝时远:《20世纪三次民族主义浪潮评析》,《世界民族》1996年第3期,第4页。到了20世纪八九十年代,苏东剧变、苏联解体更使得前苏联、东欧地区的国家增加了20多个。民族解放运动带来主权国家数量的大幅增加,原本属于“内河”或“共享河”的淡水资源瞬时成为了跨越多个国家的国际河流。更具深意的是,民族解放运动所催生的国家主权、领土边界、民族认同等观念进一步加大了国际河流治理的复杂程度,一定程度上也成为水冲突爆发的根源之一。

另一方面,经济发展和人口增长不仅带来用水需求的增加,还推动了大型水利基础设施建设和大规模的水电开发,国际河流的水资源开发程度达到有史以来的最高峰。据全球大坝观察组织(Global Dam Watch)的报告,蓄水量超过一亿立方米的大型水坝和水库建设在1960—1969年达到顶峰,而紧接着,大型水坝的蓄水量也于1970至1979年达到顶峰。在这些高峰之后,大型水库建设明显放缓。(见下图1)(25)“Global Dam Watch (GDW)”,http://globaldamwatch.org/our-research.

图1 1940—2010年世界大型水坝建设数量及最大蓄水量资料来源:笔者根据全球大坝观察组织数据自制,参考“Global Dam Watch”,http://globaldamwatch.org/our-research.

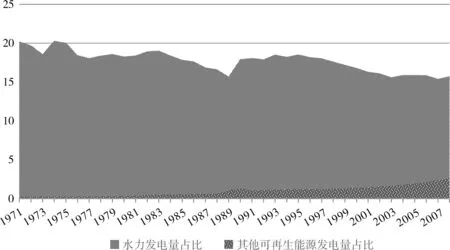

同一时段,根据世界银行的统计,全球水力发电量占全球总发电量的比重自1971年至今一直呈曲折下降趋势。2008年,水力发电占比由1971年的20.212%降至15.738%。与之相对,其他可再生能源发电量占全球总发电量的比重则由1971年的0.252%升至2.621%(见下图2),且这一趋势仍在延续。截至2015年,水力发电占全球总发电量的比重为15.898%,而其他可再生能源发电量占全球总发电量的比重已升至6.766%,进一步缩小同水电差距。总体来看,2000年至2016年已建和在建大型水电项目主要集中在中国、印度、巴西等新兴经济体,而其他地区的水电项目仍将保持放缓增长态势。(26)“Global Dam Watch (GDW)”,http://globaldamwatch.org/our-research.

图2 水力发电和其他可再生能源发电量占总发电量百分比资料来源:笔者根据世界银行公开数据库自制,https://data.worldbank.org/。

本文选择模糊集定性比较分析(fsQCA)作为研究方法。定性比较分析法(QCA)为查尔斯·拉金所建立的以布尔代数和集合论为基础,以挖掘充分条件中的必要部分(INUS)为目的的方法体系,QCA可为探究同一结果的多种路径提供解释性框架。相较于传统的密尔案例分析法(密尔五法),定性比较分析法通过将案例数量由个案和少案例提升至中等样本,避免了选择性偏差问题。同时,相较于大样本的统计学分析,QCA不仅能够分析因素组合的影响作用,而且有助于研究者发现变量与结果间的机制,为下一步更为深入的研究提供方向。(27)转引自:郝诗楠、高奇琦:《分离主义的成与败:一项基于质性比较分析的研究》,《世界经济与政治》2016年第6期,第119页。现有外文、中文文献已经对此有了较多的引介与讨论,本文在此不再赘述。(28)蒋建忠:《模糊集合、质性比较与国关研究》,《国际政治科学》2016年第2期,第147—177页;刘丰:《定性比较分析与国际关系研究》,《世界经济与政治》2015年第1期,第90—110页。

文章分析的案例数量为22个,为标准的中等规模样本。同时,根据文章开头部分的文献梳理,跨境河流水冲突频度的高低并非单一因素所能解释,其涵盖了多重原因甚至是复合因素,因此QCA方法能够在最大程度上帮助厘清影响跨境河流冲突频度的条件组合。本文据此采取了模糊集定性比较分析(fsQCA)的方法。

三、变量设定与数据处理

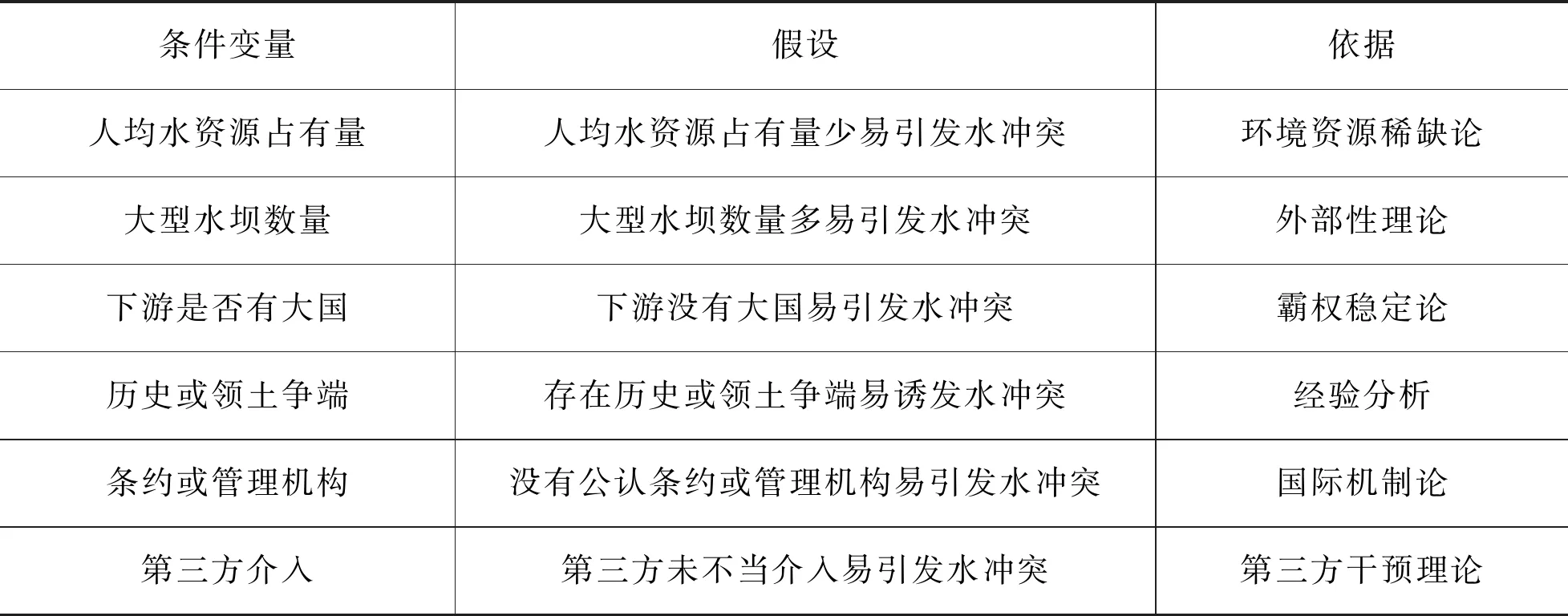

(一)条件变量选择与假设提出

1.人均淡水资源占有量

1962年至2007年,世界人均淡水资源占有量从13402.528m3/人锐减至6575.098m3/人。在这一大背景下,各流域人均水资源占有量也呈逐年下降态势,造成水资源稀缺的主要原因不外乎三个:环境变化、人口增长和社会资源分配不平等。目前,多数学者认为环境资源稀缺只是冲突发生的非排他性原因(Exclusive Causes)。(29)Francis Fukuyama,Norman Myers,“Ultimate Security:The Environmental Basis of Political Stability”,Foreign Affairs,Vol.73,No.1,1994,p.142.他们认为,资源稀缺只是将政治、经济和社会因素与冲突联系起来的完全内生的干预变量。然而,多伦多大学的托马斯·霍默迪克森(Thomas F. Homer-Dixon)通过案例研究发现,在许多发展中国家,自然资源匮乏已经导致了暴力冲突。在这些冲突发生的国家,资源稀缺本身可以成为相对独立的力量,迫使强势的行为体加剧对资源分配的不平等,进而引发冲突。(30)Thomas Homer-Dixon,“Environmental Scarcities and Violent Conflict:Evidence from Cases”,International Security,Vol.19,No.1,1994,pp.5-40.菲利普·斯坦利(Phillip Stalley)同样认为过于武断地将环境资源稀缺带来冲突的假设否定并不合适,因为环境稀缺这一变量具有很大的模糊性,同时发展中国家环境资源数据的广泛缺失也使得定量研究所得出的分析可信度存疑。他认为应当将环境资源稀缺作为可能的安全风险加以重视。(31)Phillip Stalley,“Environmental Scarcity and International Conflict”,Conflict Management & Peace Science,Vol.20,No.2,2003,pp.33-58.据此,本文提出影响国际河流水冲突频度的第一个假设:国际河流流域内的人均水资源占有量越少,水冲突爆发的频度越高。

2.大型水坝数量

国际河流的水量分配问题是造成上下游矛盾的重要原因,而大型水坝的建设和运行更是会对水资源分配造成全局性影响。茜拉·奥姆斯特德的研究发现,当上游国家能够将水坝建设和运行带来的部分成本(负外部性)转移给其他下游国家时,上游国家将倾向于修建更多的、更高的和蓄水量更大的水坝,从而带来流域的过度开发。(32)Sheila M. Olmstead and Hilary Sigman,Damming the Commons:An Empirical Analysis of International Cooperation and Conflict in Dam Location,pp.497-526.正如埃及和埃塞俄比亚的流域开发困境所标明的那样,在尼罗河流域,多个国家共享一定的水资源,然而由于上游国家具备河岸优势地位,因此更倾向于主张河流所有权(如埃塞俄比亚),而非先占权(如埃及、苏丹)。在所有权指引下,上游国家可以对财产进行占有、使用、收益和处分,因此埃塞俄比亚认为修建水坝也是自然赋予的权利。所有权和占有权之争,加之水坝建设和运行带来的负外部性不可避免的造成了上下游国家间的矛盾甚至是冲突。据此本文提出影响国际河流水冲突频度的第二个假设:国际河流干流上的大型水坝数量越多,越容易引发水冲突。

3.下游是否有大国

第三个条件变量为下游是否存在大国,这一条件的选择参考了米利亚姆·洛维的国际河流霸权稳定论视角,即认为国际河流的下游存在霸权国,且对水资源严重依赖时,霸权国主导下的合作更易发生。这一方面是因为霸权国由于对水资源的(严重)依赖,有同流域其他国家进行合作的必要动力;另一方面则是因为霸权国有能力通过自身实力迫使上游国家同其进行水资源分配和利用的合作,并强制他国遵守其所制定的规则。反之,如果流域内的主导大国位于河流上游,那么其对流域范围内的合作则将缺乏兴趣。总体而言,在一定的权力分配结构下,所处河流的上下游区位将分别加强或削弱国家的权力资源。据此,本文提出影响国际河流水冲突频度的第三个假设:国际河流下游不存在大国时水冲突事件的发生频度会更高。

4.历史或领土争端

纳入历史或领土争端这一条件变量的主要考虑是水冲突事件可能是由于水资源分配和利用问题所造成的,也有可能是其他类型冲突事件所触发的。流域内国家间现有的或潜在的长期冲突,特别是领土和其他政治冲突,可能加剧特定的水冲突,从而妨碍谈判进程和合作。(33)Natalie Kempkey,Margaret Pinard,Víctor Pochat and Ariel Dinar,“Negotiations Over Water and Other Natural Resources in the La Plata River Basin:A Model for Other Transboundary Basins?”,International Negotiation,Vol.14,No.2,2009,p.257.一方面,国家领土和边界的变迁是创造国际河流的重要方式,在这一过程中由政治、历史因素造成的后续纷争可能直接施加至国际河流之上。另一方面,历史和领土争端的存在大多情况下会导致国家间政治互信度不高,而这意味着国际河流的合作更难以达成,冲突则更易由于不信任和偏见所引发。据此,本文提出影响国际河流水冲突频度的第四个假设:国际河流流域内存在国家间的历史或领土争端时更易发生水冲突事件。

5.公认的流域条约或管理机构

在国际机制论者看来,统一的流域管理条约和机构是解决跨境水资源冲突的有效手段。(34)Aaron T. Wolf,Kerstin Stahl and Marcia F. Macomber,“Conflict and Cooperation Within International River Basins:The Importance of Institutional Capacity”,Water Resources Update 125,Universities Council on Water Resources,2003,p.2.他们认为,导致冲突的不是水资源本身或水资源短缺,而是水资源是否得到可持续和公平的管理。统一的流域管理条约和机构稳定了流域内国家间的关系,使行为体的行为有了一定程度的确定性和可预测性。但跨境河流的管理条约和机构往往是静态的,反映的也仅仅是机制形成时的权力和利益分配结构。因此,为了克服流域内权力消长带来的合作风险,负责管理跨境河流的机构必须足够强大,以解决平衡分配和利用水资源这一具有利益竞争性的问题。(35)Jacob D. Petersen-Perlman,eds., International Water Conflict and Cooperation:Challenges and Opportunities,p.110.需要注意的是,制度能力(Institutional Capacity)的存在并不意味着其对冲突的解决绝对有效。水资源管理条约和机构应具备以下五个特征才能有效预防水冲突,分别为:适应性强的管理机构;明确和灵活的河岸分配标准;公平的利益分配;实施条约规定的具体机制;详细的冲突解决机制。(36)Meredith A. Giordano,Aaron T. Wolf,“Sharing Waters:Post-Rio International Water Management”,Natural Resources Forum,Vol.27,No.2,2003,p.170.据此,本文提出影响国际河流水冲突频度的第五个假设:当国际河流没有公认的流域管理机构或条约时水冲突事件更易发生。

6.第三方干预

一般而言,当冲突涉及第三方的利益,或冲突双方难以依靠自身力量解决冲突事件时,将诉诸于第三方干预。(37)张军果,任浩:《组织冲突第三方干预机制研究》,《山西财经大学学报》2006年第1期,第97—98页。国际河流中的第三方干预是指流域国家之外的行为体在出于维护盟友利益、维持区域稳定和应流域内国家要求等的情形下,对国际河流内部问题进行的实质性参与,以协助乃至主导问题解决的方式。本文在对第三方干预进行划分时参考了伊兰戈文(A. R. Elangovan)对第三方干预策略的划分,进而将第三方干预划分为:无第三方干预、低混合干预策略、过程干预策略、中混合干预策略、结果干预策略、高混合干预策略,共六个类型和四个程度。(38)A. R. Elangovan,“Managerial Third-Party Dispute Intervention:A Prescriptive Model of Strategy Selection”,Academy of Management Review,Vol.20,No.4,1995,p.800.上述五种第三方干预方式并非一定能带来问题的解决,问题的成功解决与否还要考虑冲突的重要性、时间压力、冲突的性质、冲突双方关系的性质、承诺性、争议者的意向等。(39)张军果,任浩:《组织冲突第三方干预机制研究》,第99—100页。据此,本文提出影响国际河流水冲突频度的第六个假设:国际河流如果存在第三方强加或独断式的干预方式时更易引发水冲突。

表3 假设及依据

(二)结果变量的选择

本文将结果变量设定为国际河流发生水冲突的频度,即1948年至2008年所发生的水冲突事件的数量总和。当前最具知名度的两个跨境河流水事件数据库有两个,分别是俄勒冈州立大学的水争端数据库(TFDD:Transboundary Freshwater Dispute Database)和太平洋研究所的水冲突年表(WCC:Water Conflict Chronology)。前者分析了1948年至2008年的水事件(包括合作与冲突),并对各事件进行了-7到7的赋值。(见下表4)后者是由太平洋研究所(Pacific Institute)于上世纪80年代后期启动的项目,主要追踪那些暴力(伤害或死亡)和暴力威胁(包括口头威胁、军事演习和展示武力)的水冲突事件,现已更新至2019年10月。

对水事件的搜集主要参考了俄勒冈州立大学的跨境水争端数据库(TFDD),主要原因在于水冲突年表(WCC)数据库收集的水冲突事件多为次国家行为体间发生的冲突,且同TFDD相比,国家间冲突事件的统计有较大的缺漏(仅涉及暴力冲突事件)。据此,本文选取TFDD阈值在-1至-7区间的事件发生数量作为判断国际河流水冲突频度高低的依据(具体数值见上表1、2)。

表4 水事件强度等级

(三)变量的赋值及校准

在清晰集合分析中,仅需要将变量根据理论或个人经验设定一个“临界值/阈值”,然后根据具体案例中的变量数值为该案例赋值,如下表4中,“下游是否有大国”“历史或领土争端”“公认的流域管理机构或条约”三个条件变量均可按照清晰集思想进行完全隶属(1)或完全不隶属(0)的划分。其中,本文将“下游是否有大国”的隶属标准定义为下游是否存在G20集团国家,这是因为G20中的19个主权国家代表了全球经济规模最大、最具世界影响力的行为体。

而在模糊集合分析中,需要通过fsQCA软件中的“校准功能”(Calibration)来实现。在进行校准之前,需要确定校准所用的定性锚值,本文使用学界普遍采用的0,0.5和1的三值锚值,校准后的数值越接近1,表明该变量隶属相关集合的程度越高。在下表4中,水冲突频度(结果变量)、人均淡水资源占有量、干流巨型大坝数量和第三方干预四个变量均难以通过简单的二分法进行划分,因此采用了模糊集合思想进行了隶属度校准。在结果变量校准中,水冲突频度高可锚定为1,水冲突频度中可锚定为0.5,水冲突频度低可锚定为0(见下表5)。其余条件变量均可按照上述方法进行校准(校准标准见下表5),最终生成能被fsQCA软件分析的阈值在0~1的数据。

表5 变量的赋值与校准

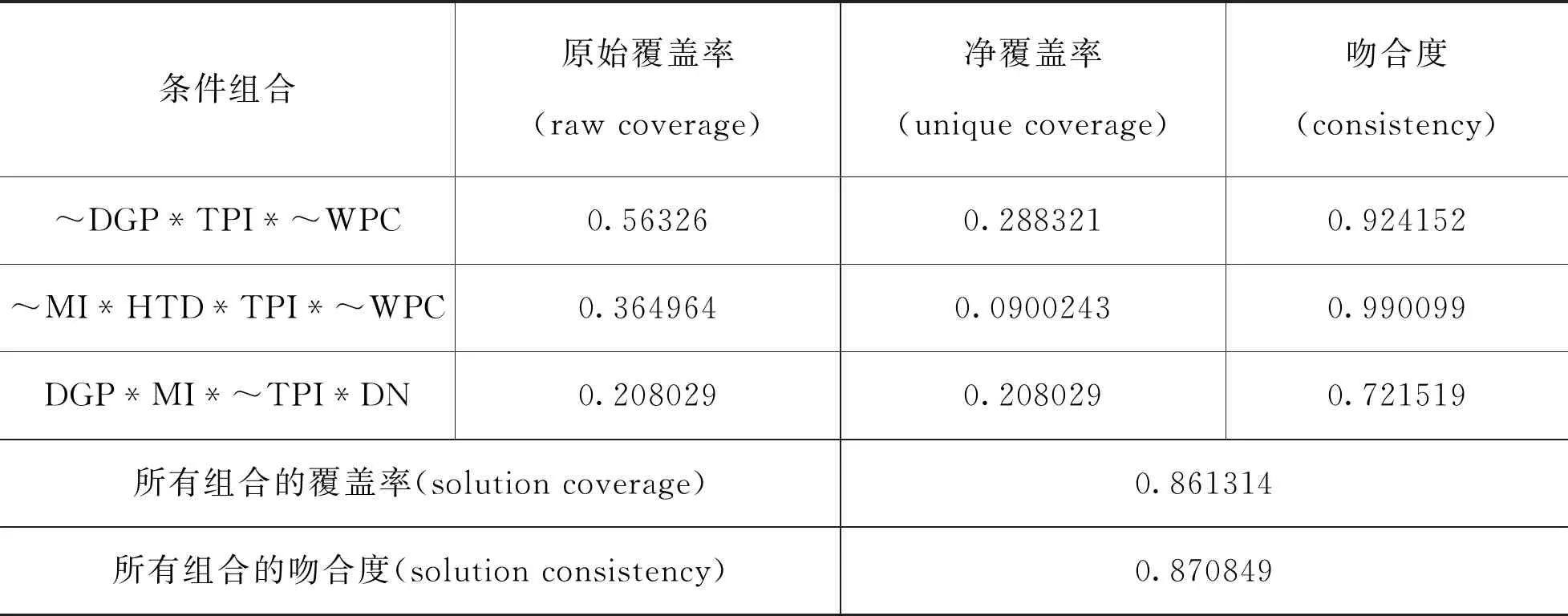

(四)必要条件分析

在QCA模糊集分析之前,必须要对条件变量(包括他们的反值)进行必要条件检测(40)所谓必要条件,意即在结果发生的正面案例中均出现的条件变量。,这是因为QCA的分析是以发掘充分条件为基础的,如果存在必要条件,那么在软件分析之前,必须要将这一条件变量予以排除。根据一般的标准,如果某一条件变量的吻合度大于0.9,就意味着这一条件变量满足必要条件标准,需要进行排除。需要注意的是,必要条件的排除仅仅是暂时的,待最终通过fsQCA软件分析得出充分条件组合后,需要再将作为必要条件的条件变量纳入每一项原因组合中。

对所有条件变量进行必要条件检测后,均未发现满足必要条件标准的条件变量,因此可以对所有六个条件变量进行模糊集定性比较分析。值得注意的是,流域内人均水资源占有量少这一条件变量的吻合度达到了0.89,表明在所有国际河流水冲突频度比较高的案例(正面案例)中,基本上都出现人均水资源占有量少的情况,这也验证了环境资源稀缺论的有效性。

表6 必要条件检测(正面案例)

四、跨境水冲突频发的路径分析

(一)分析结果

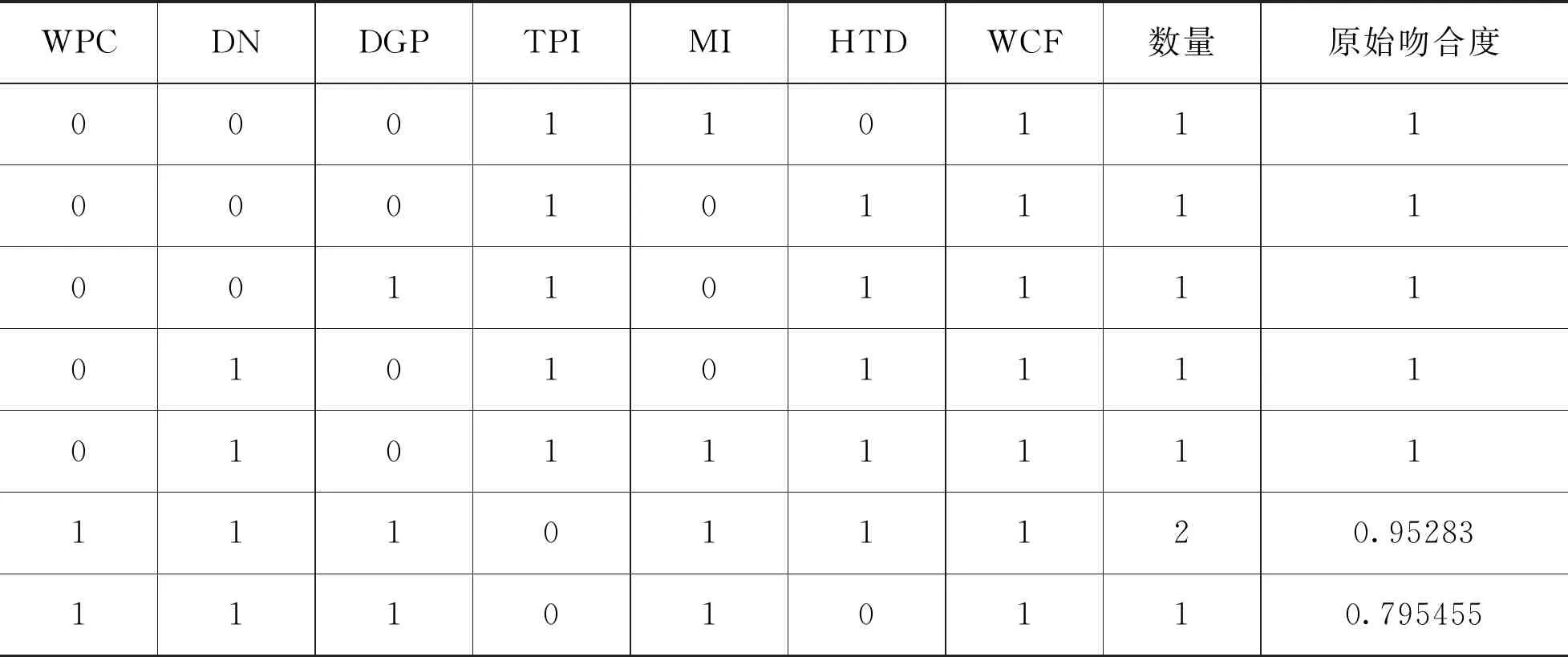

fsQCA软件中的吻合度(Consistency)意即条件变量集合是否或多大程度上是结果的子集,吻合度得分越高(接近1),条件变量集合属于结果集合的程度便越高,因果关系的可确证性也就越高。而在模糊集合中,当条件变量的校准值(隶属度:Membership)分数小于结果变量时,我们同样可以判断这一原因便是该结果的子集。据此,本文通过fsQCA软件分析得出模糊集真值表(见下表7),其中共有8个案例满足了0.75的吻合度阈值要求。

表7 模糊真值表

进而通过对模糊真值表进行条件组合覆盖率的运算,得出中间解(Intermediate Solution)的运算结果(41)fsQCA软件一般会输出三个结果,即复杂解(Complex Solution)、中等解(Intermediate Solution)、极简解(Parsimonious Solution),一般最常用的为中等解,即通过事先给定的假设予以结果的化简,本文的假设(assumptions)包括五个:~DGP (absent)、~MI (absent)、HTD (present)、~WPC (absent)、DN (present)。,共包含了三种条件组合(见下表8)。可以标示为:

WCF=~DGP*TPI*~WPC+~MI*HTD*TPI*~WPC+DGP*MI*~TPI*DN(42)在上述的布尔代数等式中,“+”代表“或者”,“*”代表“并且”。

同时这三种条件组合的总覆盖率达到了0.82,可以认定为三组条件组合可以解释大部分案例。其中第一个条件组合的原始覆盖率达到了0.54,代表第一个条件组合“下游不存在大国*存在第三方干预*人均水资源占有量少(~DGP*TPI*~WPC)”可以解释一半以上的案例。

表8 条件组合分析(基于中等解)

(二)稳健性检验

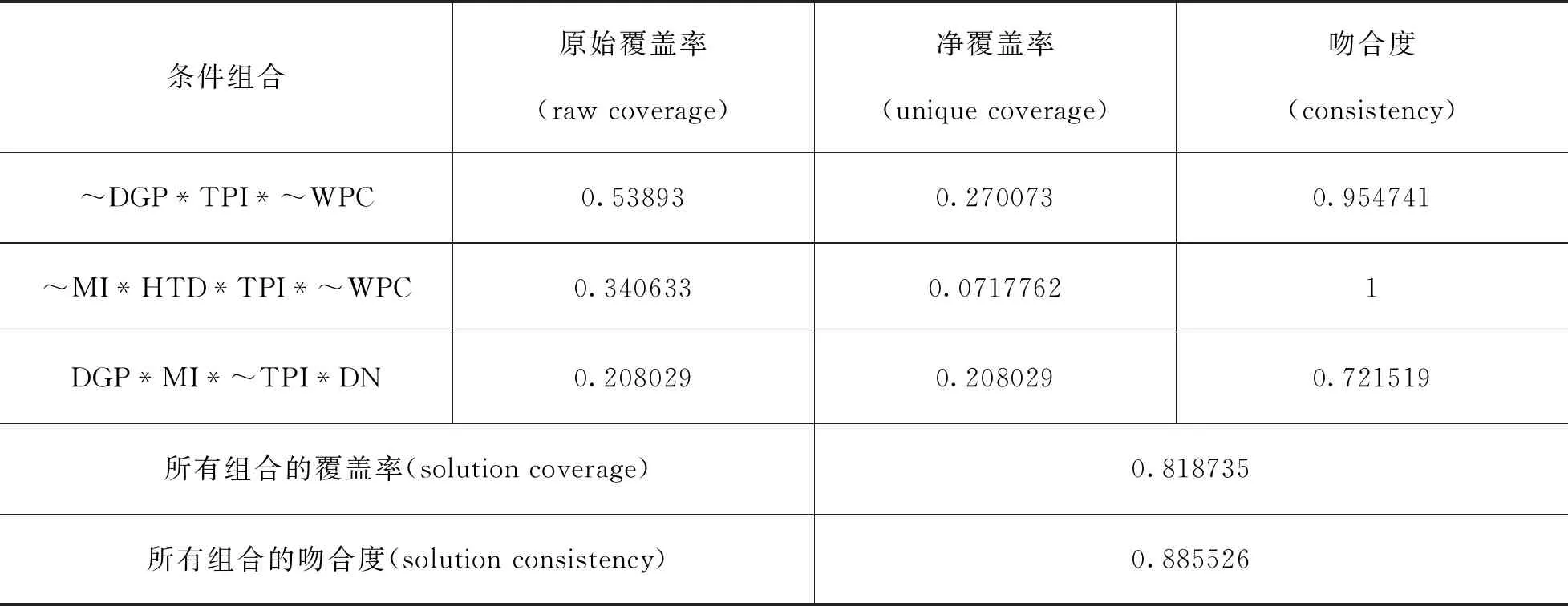

fsQCA有必要对分析结果进行稳健性检测,一般学术界通过增加或删减案例、改变校准锚值、改变进入逻辑最小化的一致性门槛(Thresholds for Consistency)来进行稳健性检验,如果检验结果相较于原始条件组合路径仍然相似,则被视为具备稳健性。(43)Claudius Wagemann and Carsten Q. Schneider,Set-Theoretic Methods for the Social Sciences:A Guide to Qualitative Comparative Analysis,Cambridge:Cambridge University Press,2012.本文通过第二种方式进行了稳健度检测,具体方式为提高流域人均水资源占有量的临界锚值标准,即将流域内人均水资源占有量高低的临界点由原始的8000m3/人提升至13402.528m3/人。稳健性检测结果显示三个条件组合与原始结果一致,且第一、二个条件组合的原始覆盖率和净覆盖率都得到了一定程度的提高。总覆盖率也提升至0.861314。(见下表9)检测结果表明三个条件组合对国际河流水冲突频度的解释较为稳健。

表9 条件组合分析的稳健性检验结果

(三)影响国际河流冲突频度的路径分析

1.第一条解释路径:下游无优势大国*第三方不当干预*水资源稀缺

第一条解释路径为在下游不存在大国、存在第三方不当干预且流域人均水资源占有量少的情况下国际河流发生水冲突的频度会更高,由于这一解释路径能够解释50%以上的案例,因此本文单独对这一路径进行了机制化阐释。这一机制的逻辑链条可以归结如下:当一条国际河流流域内存在水资源稀缺情形时,流域内的水资源分配和利用问题将不可避免地实现问题的“安全化”,且面临较高的敏感性,这就使得该流域水资源领域将面临一种“零和博弈”态势。当然这一推论预先假定了流域内存在对农渔业、工业、生活用水的较大需求。与此同时,如果流域内的权力分配结构是一种上游处于优势地位或接近均势的情形,流域内水资源的分配和利用问题将缺乏解决的动力和能力,因为上游国家本身掌握水资源利用的自主权和分配上的天然优势,同时水资源的“零和博弈”现实也使流域内水资源领域的合作即便在均势条件下也难以达成。高敏感度的安全问题和低问题解决动力、能力共同导致了流域内的冲突频发,此时第三方如果采用不公平、独断的干预策略介入的话,其中立第三方地位将明显得到削弱,进而加剧流域内国家的不信任和冲突频度。

图3 影响国际河流冲突频度的机制图示资料来源:笔者自制。

这一机制可以解释的案例有多瑙河、两河流域、约旦河、印度河、尼罗河五条国际河流。以多瑙河为例,多瑙河和莱茵河流域的初始(1962年)人均水资源占有量均远低于同期世界平均水平(44)注:1962年,莱茵河流域的人均水资源占有量为3690.048m3/人,多瑙河流域的人均水资源占有量为4423.118m3/人,与此同时,1962年世界人均水资源占有量则高达13402.528m3/人。,且二者同样经历了以欧盟(欧共体)为中心的水冲突调解和水框架规范,然而,莱茵河时至今日已经成为国际河流治理的典范,而多瑙河却仍然继续着流域国家间的水分配博弈和冲突。原因之一是相较于莱茵河下游有德国这一权力占优国“驻守”,多瑙河的下游却不存在绝对的流域“霸权国”,在米利亚姆·洛维看来,这将使得国际河流更易产生争端。

具体来看,与莱茵河明显不同的是,多瑙河流域的第三方干预所带来的“冲突调解”很不稳定,且更易带来风险的反扑。这是因为莱茵河的第三方干预是得到流域国家(尤其是德国)普遍认可和授权的,而多瑙河的第三方参与则暗含着一种引进域外力量施加惩戒以带来平衡的性质。多瑙河流域的水冲突事件主要发生在匈牙利、捷克和斯洛伐克三国之间,同时罗马尼亚和乌克兰的冲突频度也位居高位。两组水冲突事件中的各国均非流域霸权国,且面临水资源短缺问题,这就使得水资源的利用和分配天然带有零和性质。在这种情况下,第三方介入将难以对双方利益格局造成实质性改变。2004年,欧盟委员会要求乌克兰停止在多瑙河三角洲的一条运河进行设施建设,认为这将损害环境,罗马尼亚则借机向联合国教科文组织和国际环保主义者宣扬乌克兰的破坏环境举动,甚至扬言要将争端带至国际法院。(45)“Transboundary Freshwater Dispute Database (TFDD)”,https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-water-event-database.然而,罗马尼亚的“引援”行为并未带来问题的实质解决,反而进一步伤害了和乌克兰的互信,将水争端引向了“持久战”模式。欧盟尽管一再要求乌克兰停止修建运河,但并未得到乌克兰回应。(46)Mirela Rus,“Danube Delta Disaster Fears Grow”,BBC News,November 21,2004,http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4025663.stm.在这一水冲突事件中,欧盟作为第三方,本意是表达乌克兰水利设施建设行为对环境带来的客观损害,却被罗马尼亚作为实现自己国家利益的工具,致使欧盟的第三方干预最终成效甚微,甚至还加深了乌克兰对双方的不信任,从而造成了冲突的延续乃至加剧。

2.第二条解释路径:缺乏流域管理机构*存在历史或领土争端*第三方不当干预*水资源稀缺

第二条解释路径为在不存在统一的流域管理条约或机构、存在历史或领土争端、存在第三方干预且流域内人均淡水资源占有量少的情况下国际河流发生水冲突的频度会更高。可以解释的案例有约旦、两河流域、恒河—布拉马普特拉河。

这一解释路径中包含了两个重复案例:约旦河和两河流域。因此,通过对这一路径进行布尔代数运算,可以分别得出可以解释约旦河、两河流域的条件组合路径和解释布拉马普特拉河—恒河的条件组合路径。

~MI*HTD*TPI*~WPC

=~MI*HTD*TPI*~WPC*(~DGP+DGP)

=~MI*HTD*TPI*~WPC*~DGP+~MI*HTD*TPI*~WPC*DGP(47)此处运用了布尔代数基本运算法则中的互补律、零一律和分配律,互补律意即A+~A=1,零一律意即A*1=A,分配律意即A*(B+C)=A*B+A*C,综合运用上述运算法则可以得出A=A*(B+~B)=A*B+A*~B。根据以上布尔代数运算逻辑,可以得出第二条解释路径的两条延展路径。

如上述计算所示,~MI*HTD*TPI*~WPC*~DGP这一条件组合可以解释约旦河和两河流域为何水冲突事件高发;而~MI*HTD*TPI*~WPC*DGP这一条件组合则可以解释布拉马布特拉河—恒河水冲突事件高发的现象。值得注意的是,第二条解释路径显示,即便印度为下游权力占优势的大国,但是“印度—巴基斯坦”“印度—尼泊尔”的双边水冲突仍然呈高发态势,这一案例支持了马克·吉托恩等的“霸权冲突”理论,但是却挑战了米利亚姆·洛维等的国际河流“霸权稳定论”。按照洛维的观点,在恒河流域的水资源分配互动进程中,印度作为恒河的下游国家且严重依赖其水供给,应当竭力避免水争端带来的用水危机,甚至还会主动通过合作来实现合理、可持续的水量分配方案。然而,恒河流域存在的错综复杂的历史和领土争端阻碍了这一进程。如印度和尼泊尔的边界问题、印巴克什米尔问题、1971年前的“东巴基斯坦”问题等都损害了流域内国家的双边关系与政治互信,进而使得流域内难以达成有公信力的统一管理机构和条约。同时,印度依靠其霸权在1960年同巴基斯坦签订的《印度河水域条约》(Indus Waters Treaty)、1996年同尼泊尔签订的《马哈卡利条约》(Mahakali Treaty)由于分配不公、缺乏弹性而多面临着停滞和衰败的挑战。(48)Ramaswamy R. Iyer,“Conflict-Resolution:Three River Treaties’,Economic and Political Weekly,Vol.34,No.24,1999,pp.1509-1518;Ramaswamy R. Iyer,“Neighborhood Tensions:India’s Trans-Boundary Water Relations”,Global Asia,Vol.10,No.1,2015,https://globalasia.org/v10no1/cover/neighborhood-tensions-indias-trans-boundary-water-relations_ramaswamy-r-iyer.除此之外,南亚区域合作联盟自1985年成立以来一直不是一个非常有效的组织,(49)Amit Ranjan,“Water Conflicts In South Asia:India’s Transboundary River Water Conflicts With Pakistan,Bangladesh And Nepal”,Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) Journal,Vol.36,No.1,2015,p.53.其对成员国间国际河流争端的干预也仅仅局限于鼓励协商解决、提供谈判平台等低混合干预策略和过程干预策略,从而难以撼动成员国既有利益格局。在上述因素共同作用下,包括恒河在内的南亚国际河流争端呈普遍高发态势。

3.第三条解释路径:存在优势下游大国*存在流域管理机构*无第三方干预*干流巨型大坝数量多

第三条解释路径为下游存在大国、存在流域内统一的管理条约或机构、不存在第三方干预且干流大坝数量较多的情况下国际河流发生水冲突的频度会更高。可以解释的案例包括拉普拉塔河、格兰德河、科罗拉多河。

这一解释路径同样显示了在下游存在大国的情况下冲突仍然可能高发。如果流域存在统一的管理机构或条约,但是缺乏第三方的干预,且流域内巨型大坝建设频繁的话,下游大国仍然难以促使流域实现相对缓和态势。以拉普拉塔河为例,在拉普拉塔河流域中,阿根廷虽为下游大国,但是上游同样存在作为竞争对手的巴西。相较于其他流域,拉普拉塔流域的国家间早在1969年就通过《拉普拉塔盆地条约》(La Plata Basin Treaty)开始了国际流域管理的制度设计。尽管如此,拉普拉塔流域仍然出现了中高频度的水冲突事件,纵观这些水冲突事件,两条最重要的主线就是“巴西—阿根廷”的冲突和“阿根廷—巴拉圭”的冲突,以三方为主体的冲突达到了20次,占总冲突频度的83.3%。(50)“Transboundary Freshwater Dispute Database (TFDD)”,https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-water-event-database.频繁爆发的水冲突事件和拉普拉塔河流域过剩的水坝开发行为不无关系,截至2008年,流域内蓄水量超过10亿立方米的巨型水坝数量已经达到了27座。(51)联合国粮农组织:大坝地理参考数据库,http://www.fao.org/aquastat/en/databases/dams,登录时间:2021年4月28日。其中,拉普拉塔河水冲突的主要爆发点是伊泰普水坝(Itaipu Dam)问题。1973年,巴西和巴拉圭通过《伊泰普条约》(Itaipu Treaty)宣布建造伊泰普大坝的计划,同年10月成立伊泰普水坝特别委员会。(52)“Transboundary Freshwater Dispute Database”,https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-water-event-database.阿根廷则对伊泰普大坝对环境的影响以及可能对本国计划开展的亚西雷塔大坝(Yacyreta Dam)项目的影响表示担忧。(53)Aaron T. Wolf and Joshua T. Newton,“Case Study Transboundary Dispute Resolution:The La Plata Basin”,p.6,https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/la_plata.pdf.巴西、巴拉圭的伊泰普水坝项目以及阿根廷、巴拉圭的亚西雷塔大坝项目的竞争关系,加之巴西和巴拉圭在伊泰普水坝建成后的电力分配和利用矛盾和分歧使得水资源利用矛盾的复杂性进一步提升。(54)Isabela Battistello Espíndola and Wagner Costa Ribeiro,“Transboundary Waters,Conflicts and InternationalCooperation-Examples of The La Plata Basin”,Water International,Vol.45,No.4,2020,p.342.遗憾的是,尽管区域内存在着拉普拉塔盆地条约组织等多边治理机制,但是巴西、巴拉圭、阿根廷三方却采取了一种“监管套利”(Regulatory Arbitrage)战略,(55)注:监管套利指的是一个监管体系中存在多个监管者或多种规则时,成员国将会规避成本较高的规则。在这一案例中,巴西、巴拉圭、阿根廷三方即通过选择约束较少的条约、机制来维护自身利益,这在客观上导致了制度碎片化,甚至导致了某些河流管理制度的衰败。排除将水坝建设、电力分配等问题纳入多边框架下讨论解决的可能,而是分别通过双边性质的《伊泰普条约》《亚西雷塔条约》进行“双边抱团”。这种“监管套利”战略对流域冲突的解决非但无益,反而进一步降低了河流管理机构的权威和效能,将流域重新带入地缘政治博弈的现实中。另外值得注意的是,拉普拉塔河流域由巴西、阿根廷两大国主导,双方均无意愿将水冲突事件移交国际社会,例如巴西在1991年曾明确反对将伊泰普水坝建设问题纳入南方共同市场的讨论议程,(56)“Transboundary Freshwater Dispute Database”,https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-water-event-database.这无疑将第三方干预的冲突解决方式拒之门外。事实证明,在缺乏第三方干预,且流域内下游国家没有绝对实力优势时,流域内既有的统一条约或管理机构往往会因为成员国的“监管套利”战略变得名存实亡,从而导致流域管理的抵消甚至失败,此时的水利基础设施建设以及水资源分配问题将重新回归无序状态,从而催生高频度的水冲突。

五、结论

本文利用模糊集定性比较分析方法考察了22条国际河流的水冲突事件,最终得出了影响国际河流水冲突频度的三条解释路径。第一条解释路径可以厘清包括多瑙河、两河流域、约旦河、印度河、尼罗河在内的五条国际河流冲突高发的原因,本文归纳了这一机制,得出水资源稀缺将导致国际河流问题被“安全化”且具备高度敏感性,这将使国际河流的分配和利用处于一种“零和博弈状态”。此时,国际河流的权力分配结构将发挥重要作用,如果流域内是上游占据优势或者一种均势结构,则流域内问题解决的动力和能力将极为低下,零和博弈的状态将难以被有效打破,最终催生国际河流的冲突爆发。同时,在零和博弈状态下,第三方干预的介入往往被域内国家所不信任,如果第三方干预过于独断、有偏向性,这一外部力量甚至有加剧冲突风险的可能。

第二条解释路径可以厘清包括约旦河流域、两河流域、恒河流域的案例。值得注意的是,恒河流域中的“印度—巴基斯坦”“印度—尼泊尔”双边水冲突进程挑战了霸权稳定论的既有解释,即在恒河流域,尽管印度相较于巴基斯坦和尼泊尔是下游河岸的优势大国,但是其却难以遏制冲突以及促成国际河流合作。相反,这一案例印证了马克·吉托恩等的“霸权冲突”理论,即印度作为流域霸权国在单边主义和遏制战略指导下所建立的双边水条约导致了更多的冲突而非合作。

第三条解释路径可以厘清拉普拉塔河、格兰德河、科罗拉多河流域内水冲突频发的原因。这一解释路径不仅对霸权稳定论造成挑战,同时还对国际机制的功能主义理论形成冲击。即在国际河流流域内尽管存在着全流域的管理机制,但是机制有效性仍有可能通过流域内国家的“监管套利”而变得低效。同时流域内霸权国对第三方干预的抵制则会导致流域合作僵局更难被打破,从而维持高频度水冲突。