人际关系对人际信任的影响研究

胡 悦

(浙江工商大学 公共管理学院,浙江 杭州 310018)

人际信任水平影响人际关系的建立,人们通过经验观察有所体会,学术界已有实证研究。人际关系的形成与扩大对人际信任的影响尚未得到实证检验,而这种影响对充分认识人际信任与人际关系的相关性不可或缺。基于此,笔者利用2018年浙江杭州的调查问卷数据进行实证分析。

1 文献综述

自20世纪50年代人际信任成为学术界的研究课题以来,国内外学者着重分析了人际信任的产生机制、人际信任对人际关系形成的影响。其中,在产生机制方面,国外学者代表性观点: 1) 人际信任水平是社会结构变迁的产物,结构越复杂的社会,越难产生人际信任[1]6-10; 2) 人际信任水平受社会文化影响,家族文化越浓厚、越被内化的社会,越难产生普遍性、制度性的人际信任[2]71-76; 3) 人际信任水平由人际关系中的理性计算、情感强度决定,工具性交往产生认知性信任,感情性交往产生情感性信任[3]; 4) 人际信任水平由个人的人格特质决定,一个人对他人的信任水平受此人的人际信任倾向、性格特征、价值取向,他人的人格特点(人品、能力、动机等)等因素的影响[4]373-412。另外,国内学者研究了中国文化背景下人际信任的产生机制,发现关系运作是建立人际信任的重要路径。关系运作是指人际关系的建立、发展、维持和利用,不仅包括拉关系、套关系等工具性色彩较强的方法,也包括相互尊重、情感交流等感情性色彩较强的方法。如乔健总结了当代中国人建立和维持关系的6种方法,即袭(承袭已有的关系资源)、认(主动与他人确认共同的关系基础,如认老乡)、拉(没有既有关系或既有关系太远时努力拉上,强化关系)、钻(通过各种手段接近权威人物)、套(如套交情、套近乎等)、联(扩展关系网)[5]10-42。彭泗清指出,虽然中国是关系本位的社会,但与工具性交往相比,感情性因素更有助于人际信任的培育[6]。

国内外学者研究发现,人际信任的建立会对人际关系的建立产生显著正向影响。如卢曼指出,人际信任水平的提升能降低人际交往的复杂性,增加双方合作交流的可能性[1]6-10;艾森斯塔特和龙尼格指出,人际信任在人际关系中普遍存在,没有人际信任不可能构建持续性、感情性人际关系[7]20-35;塞利格曼指出,人际信任的存在是所有持久性人际关系的重要前提,人际信任的结果是人际关系的形成[8]7-8;彭泗清等认为,人际信任在人际交往中建立,并因人际交往的变化而发展[6,9]。

现实生活中影响人际信任产生的有效变量包括社会结构、文化规范、关系性质、人格特质、关系运作,人际信任的建立是形成持续性人际关系的首要前提。人际关系的形成与扩大会对人际信任的水平产生怎样的影响,尚未充分研究。依照上述理论,人际关系依附于人际信任产生,即只有交往双方建立人际信任,才能形成持续性人际关系,但现实生活中经常发现,两个人首先存在交往关系,而后彼此产生信任,并随着关系的延续,信任可能增强,也可能减弱。如初次打交道的两个生意人,为了经济利益必须首先建立生意关系,此时两个人不一定存在信任,但随着关系的建立,可能会逐渐培育信任,强化关系,也可能会弱化信任,中止已有关系。也就是说,现实生活中,对交往双方而言,信任的建立与强化必将产生持续性关系,但关系的建立未必意味信任的产生,关系是影响信任产生的不可忽略的变量。

笔者以人际关系的形成与扩大对人际信任的影响为研究主题,分析具体问题: 1) 人际关系总量对人际总体信任、不同类别人际信任的影响; 2) 人际关系中,不同类别人际关系的形成对人际总体信任、不同类别人际信任的影响。分析之前需要说明: 1) 性别、年龄等个人社会特征仅是控制变量,不是本文分析的目的,因此个人社会特征与人际信任的关系不具体阐述; 2) 本文仅是为考察人际关系数量的增减对人际信任的影响而进行的实证分析,有关人际关系的质量,如感情性关系、功利性关系等关系性质对人际信任的影响,限于篇幅,留待他文分析。

2 数据样本与变量设计

研究数据来自2018年在浙江杭州进行的问卷调查。随机抽取街道与社区居委会,根据社区居委会的居民登记册等距离抽取调查样本,共抽取调查对象986个。986份调查问卷中,有效问卷856份,有效率约为86.8%。其中,男性和女性分别为50.6%和49.4%;学历方面,大学及以上学历者为27.3%,高中学历者为23.8%,大专学历者、初中学历者、小学学历及未读书者分别为21.6%,20.3%,7.0%;婚姻状况方面,已婚者、未婚者、离异者分别为61.9%,33.5%,4.6%。与政府公开数据比较发现,样本特征大致相同,说明调查样本具有代表性。

本研究以人际关系的数量为自变量,人际信任水平为因变量,居民的社会特征为控制变量,使用多元线性回归分析的统计方法,明确研究问题。研究变量的操作化设计如下所述。

1) 人际关系数量。现实生活中,人们一般拥有亲戚、邻居、同事、同学、同乡、朋友6种人际关系。因此,人际关系的数量可以分为人际关系总量和6种人际关系的数量。通过询问日常生活中实际保持亲密交往的人数进行操作化测量,该变量为数值型定比变量。

2) 人际信任水平。该变量分为对日常生活中所有社会成员的总体信任水平和对不同社会成员的信任水平。根据人际交往的社会现实,社会成员概括为13类,即家庭成员、直系亲属、其他亲属、单位领导、单位同事、邻居、亲密朋友、一般朋友、一般熟人、社会上多数人、生产商、网友、销售商。利用李克特量表(Likert scale),对每类社会成员均有“非常信任、比较信任、一般信任、比较不信任、很不信任”5个选项,并分别赋值5,4,3,2,1,分值越高,信任水平越高。总体信任水平是取13类社会成员的信任水平的平均值。为方便分析,将13类社会成员的信任划分为特殊关系信任、工作关系信任和一般关系信任。产生方法如下:运用主成分法对13类社会成员的信任水平进行因子分析,经过变量最大化旋转,共得到3个信任因子,根据亲情的浓重程度、关系性质、交往的稳定性,将3个信任因子分别命名为特殊关系信任、工作关系信任和一般关系信任。其中,特殊关系信任是指亲情性较强的社会成员的信任,包括家庭成员、直系亲属、亲密朋友;工作关系信任是指工作上具有依赖性、合作性的社会成员,包括单位领导、单位同事;一般关系信任是指既无浓重亲情、又无密切交往的社会成员,包括其他亲属、邻居、一般朋友、一般熟人、社会上多数人、生产商、网友、销售商。因此,对不同社会成员的信任水平是指对特殊关系、工作关系和一般关系的信任水平。

3) 居民的社会特征。该变量为控制变量,包括性别、年龄、受教育年数、婚姻状况。年龄、受教育年数为数值型的定比变量,性别、婚姻状况为定类变量,回归分析时,将这两个变量设计为虚拟变量。性别的参考类别为女性,婚姻状况的参考类别为未婚。

3 统计结果

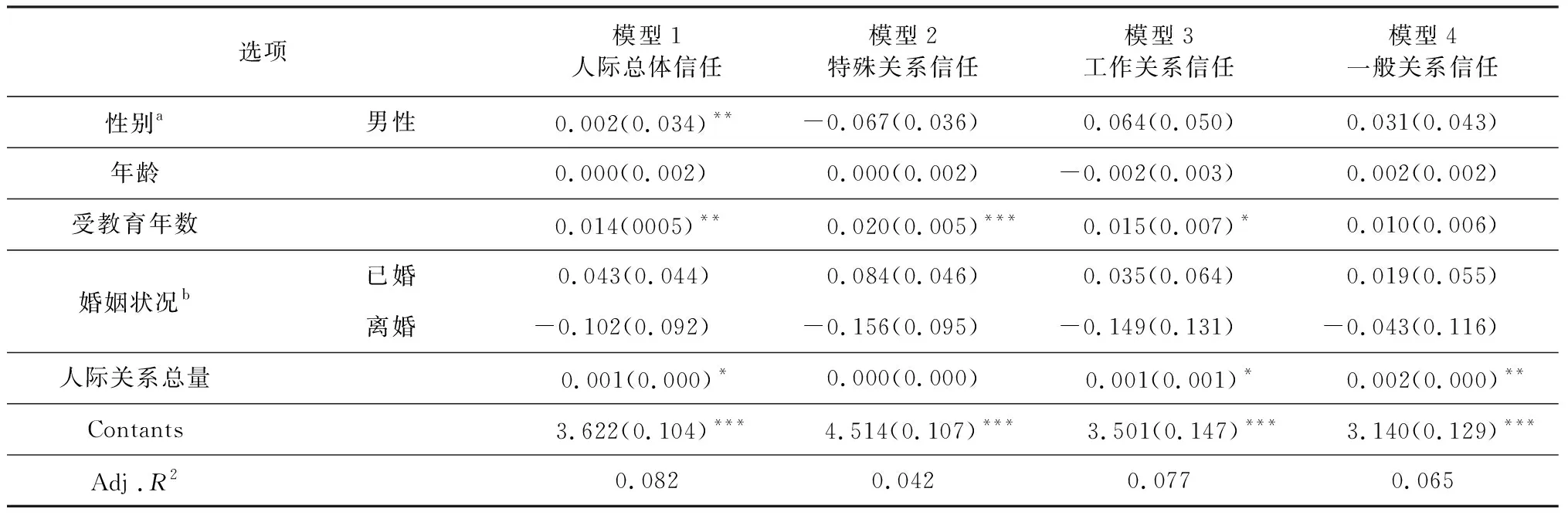

控制性别、年龄、受教育年数、婚姻状况等个人特征后,人际关系总量的变化对人际总体信任水平、特殊关系信任水平、工作关系信任水平、一般关系信任水平的影响如表1所示。人际关系总量每增加1人,人际总体信任水平提高0.001分,并在5%水平上呈现统计显著性(模型1);特殊关系信任水平分值无显著变化(模型2);工作关系信任水平提高0.001分,并在5%水平上呈现统计显著性(模型3);一般关系信任水平提高0.002分,并在1%水平上呈现统计显著性(模型4)。说明人际关系总量与人际总体信任、工作关系信任、一般关系信任均存在显著的正向关系,与特殊关系信任不存在显著关联。另外,模型1,模型3,模型4调整后决定系数(Adj.R2,下略)分别为0.082,0.077,0.065,说明统计结果具有一定的解释力,模型2调整后决定系数仅为0.042,说明统计结果的解释力较弱。

表1 人际关系总量与人际信任水平的多元线性回归分析结果

控制性别、年龄、受教育年数、婚姻状况等个人特征后,亲戚、邻居、同事、同学、同乡、朋友关系的数量对人际总体信任水平,特殊关系信任、工作关系信任、一般关系信任水平的独立影响如表2所示。

表2 不同类型人际关系数量与人际信任水平的多元线性回归分析结果

模型1显示,亲戚、邻居、同乡、朋友关系数量每增加1人,人际总体信任水平分别提高0.005分、0.013分、0.005分、0.014分;同学关系数量每增加1人,人际总体信任水平降低0.006分,并在5%或1%水平上呈现统计显著性;同事关系数量每增加1人,人际总体信任水平降低0.003分,不具有统计显著性,说明亲戚、邻居、同乡、朋友关系数量与人际总体信任存在显著正向关系,同事关系数量与人际总体信任不存在显著关联。模型1调整后决定系数为0.078,说明统计结果具有一定的解释力。模型2显示,亲戚和朋友关系数量的增加对特殊关系信任水平不产生显著影响,邻居、同乡关系数量每增加1人,特殊关系信任水平分别提高0.011分、0.006分;同事、同学关系数量每增加1人,特殊关系信任水平分别降低0.004分、0.006分,并在5%或1%水平上呈现统计显著性,说明邻居和同乡关系数量与特殊关系信任存在显著正向关系,同事和同学关系数量与特殊关系信任存在显著负向关系,亲戚和朋友关系数量与特殊关系信任不存在显著关联。模型2调整后决定系数为0.063,说明统计结果具有一定的解释力。模型3显示,亲戚关系数量每增加1人,工作关系信任水平提高0.008分;同学关系数量每增加1人,工作关系信任水平降低0.009分,并在5%或1%水平上具有统计显著性;邻居、同事、同乡、朋友关系数量每增加1人,工作关系信任水平分别提高0.006分、0.002分、0.006分、0.001分,但均不具有统计显著性,说明亲戚关系数量与工作关系信任存在显著正向关系,同学关系数量与工作关系信任存在显著负向关系,邻居、同事、同乡、朋友关系数量与工作关系信任不存在显著关联。模型3调整后决定系数为0.109,说明统计结果具有较强的解释力。模型4显示,邻居、朋友关系数量每增加1人,一般关系信任水平分别提高0.017分、0.023分;同事关系数量每增加1人,一般关系信任水平降低0.004分,并在5%,1%或0.1%水平上呈现统计显著性;亲戚、同学、同乡关系数量每增加1人,一般关系信任水平分值有变化,但均不具有统计显著性,说明邻居、朋友关系数量与一般关系信任存在显著正向关系,同事关系数量与一般关系信任存在显著负向关系,亲戚、同学、同乡关系数量与一般关系信任不存在显著关联。模型4调整后决定系数为0.059,说明统计结果具有一定的解释力。

4 结论分析

1) 人际关系总量的增加有助于提升人际信任水平,但因人际关系的类别而显著不同。具体体现:人际关系总量的增加能强化工作关系信任和一般关系信任,对特殊关系信任没有显著影响。

2) 不同类型人际关系数量的增加对人际总体信任水平、不同类别人际信任水平产生不同的作用。亲戚、邻居、同乡、朋友关系数量的增加对人际总体信任水平具有强化作用,同学关系数量的增加具有弱化作用。亲戚关系数量的增加能提升工作关系信任水平,对特殊关系信任水平、一般关系信任水平没有显著影响。邻居关系数量的增加能提升特殊关系信任水平、一般关系信任水平,对工作关系信任水平没有显著影响。同事关系数量的增加能降低特殊关系信任水平、一般关系信任水平,对工作关系信任水平没有显著影响。同乡关系数量的增加能提升特殊关系信任水平,对工作关系信任水平、一般关系信任水平没有显著影响。朋友关系数量的增加能提升一般关系信任的水平,对特殊关系信任水平、工作关系信任水平没有显著影响。

上述研究结论说明以下两个问题成立。

1) 人际信任有助于人际关系的建立,但人际关系的建立未必意味人际信任的存在,人际信任与人际关系的相互作用并不是完全正向的。中国是一个关系社会,尽管当前社会各领域强化了制度建设,但人际关系的作用在某些领域或某种程度上强于制度,人们利用各种途径构建人际关系是不争的事实。李伟民、梁玉成研究发现,中国仍然是“关系本位”社会,这种关系不仅仅局限于血缘关系,还通过关系运作扩展到没有血缘关系的其他人群,在关系基础上建立的信任,不仅会指向自己的亲属,也会指向与自己有亲密交往的其他关系成员[10]。另外,现实生活中,网络成员的互助和资源交换维护了关系的延续,导致人际关系总量增加,这一过程中关系成员的情感必然得以增强,人际信任随之产生。因此,人际关系的形成过程就是人际信任的产生过程,两者相互促进。

2) 不同类别人际关系数量的增加对人际信任水平的影响具有复杂性,因人际关系、人际信任的类别而异。人际关系总量的增加有助于产生信任,但并不是所有类别人际关系数量的增加均具有此作用。人际信任的建立有助于人际关系的形成与维系,但人际关系的建立未必意味人际信任的存在,人际关系对人际信任的影响更为复杂。

现实生活中,关系成员在职业、学历、收入、性格、爱好等方面存在差异,即每个人的关系网络具有很强的异质性。这样的关系网络之所以成为必需,是因为现代社会只有不同成员相互给予社会支持,才能解决各种生活问题。人们选择与某人或某种角色建立关系固然取决于利益,但是否给予信任取决于社会特征的相似性[11]53-111、对方履行义务的能力[3]、人格特质[4]373-412等。这决定了现实生活中建立关系、交往的实质内容、建立信任并非一一对应,存在实与虚、深与浅、里与表等情况,具有复杂性。另外,传统中国人的关系建立首先依靠血缘和地缘关系,进而衍生其他关系(如同事、同学、朋友等),关系网络的规模逐步扩大。费孝通的“差序格局”理论说明了这一点[12]25。因此,对中国人来说,即使彼此没有交往,但只要存在血缘或地缘关系,就会自然地认为彼此存在信任,这样的关系格局、信任格局至今没有很大的改变[13]230-245。亲戚是血缘关系,邻居、同乡是地缘关系,其数量的增加能强化信任可能与中国传统文化有关。同事、同学分别属于业缘关系、学缘关系,即在同一单位工作过,在同一学校学习过的人,自然成为同事关系、同学关系。同事、同学本是充满亲情的关系,但有研究显示,在功利主义盛行时演变为诸如工具性、情感性、混合性等不同性质的交往[14]275-296。因此,在现实生活中,尽管同事、同学在个人的社会特征、履行义务的能力、人格特质等方面有时会存在很大差异,彼此属于低度信任,但作为一种社会关系,形式上还需要维持。依照国内学者的信任理论,虽然关系运作能增强信任,但与工具性关系运作相比,信任与情感性的关系运作有更明显的关联[6]。进行工具性交往的一方,仅仅把对另一方行为的期待作为达到目的的有效手段,一旦目的实现,便会淡化这种交往,信任的增强无从谈起。朋友是选择性、随机性很强的趣缘关系,又是同质性很强的社会关系,即在现实生活中,人们往往选择职业、收入、性格、爱好等与自己相近的人为朋友。依照祖克尔的信任理论,同质性强的关系网络中,网络成员对其内部成员具有很强的信任,而对外部成员很难产生信任[11]53-111。另外,朋友较多的人参与的社交活动较多,能从与他人的交往中获得互助、合作、友善、共识,重新认识他人或社会,因此培育了对他人的信任。

在现实生活中,影响信任建立的有效变量,除已有研究明确的社会结构、文化规范、关系性质、人格特质、关系运作之外,还有人际关系的规模。另外,研究结论产生于现阶段的社会现实,说明了人际关系的复杂性。在关系本位传统依然浓厚的社会,信任的研究应考虑人际关系在信任行为中的作用,作为提升人际信任的对策,现阶段需要加强制度建设,尽量降低人际关系的复杂性。