实际损失标准与违法获利标准的顺位问题研究

郁 倩 刘 静

1.南京理工大学知识产权学院,江苏 南京 210094;2.淮安市金湖县人民检察院,江苏 淮安 211699

一、问题的提出

纵观我国知识产权侵权损害赔偿体系的历史沿革,不难发现“填平原则”贯穿于我国知识产权侵权损害赔偿的始终,“实际损失标准”的计算方式包含权利人因侵权减少的销售量乘以单件利润直接计算及按照侵权产品减少的销售量乘以单件利润间接计算两种公式。“违法获利标准”是弥补在实际损失无法确定的情况下作为减轻权利人举证责任的替代方式。

我国现行《专利法》第七十一条规定取消了实际损失标准与违法获利标准的顺位,该立法规定对司法实践具有重要的参考意义。探讨实际损失标准与违法获利标准的顺位问题有助于实现我国知识产权损害赔偿制度“填补权利人损失”的目的。

二、我国知识产权侵权损害赔偿计算标准及其顺位的司法实践考察

笔者借助中国裁判文书网及北大法宝等平台,运用法意科技、HeinOnline数据库、元典智库APP,结合深思引擎等工具,剔除重复的案件,排除不相关因素的干扰,对相应的数据与案例具体分析。

(一)专利侵权损害赔偿纠纷

在中国裁判文书网上,笔者以“专利侵权损害赔偿”“实际损失”“违法获利”为关键词进行相应的高级检索(截至2021年12月9日),研究区间为2019—2021年,检索结果是全国范围内涉及专利侵权损害赔偿纠纷案件共有41953例。2019—2021年间,97.6%的专利侵权案件适用法定赔偿,只有不到1%的案件适用实际损失标准判赔。

(二)不正当竞争侵权损害赔偿纠纷

笔者借助“北大法宝”对北京、上海、广州等知识产权专门法院2019年至2021年审理的不正当竞争案件进行检索,通过对我国不正当竞争侵权损害赔偿纠纷案例的系统分析与梳理,笔者发现由于按照权利人实际损失赔偿牵涉到权利人举证责任与赔偿数额量化的复杂方法,法官较少适用实际损失标准判赔。

(三)侵害商业秘密损害赔偿纠纷

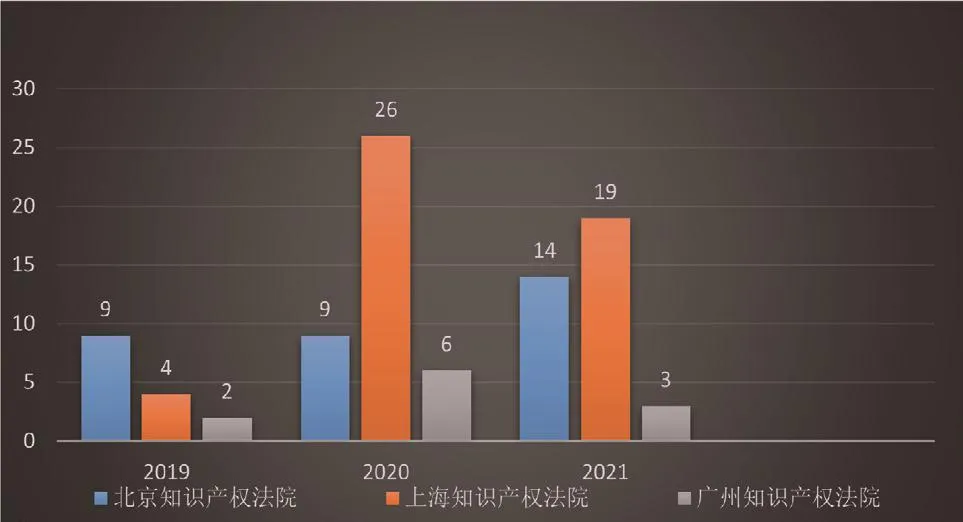

笔者运用元典智库APP,结合深思引擎等工具在相应平台上进行检索,搜集到79篇判决书。统计结果见图1。

图1 知识产权专门法院审理侵害商业秘密损害赔偿案件统计结果(2019—2021)

(四)侵犯著作权损害赔偿纠纷

笔者在HeinOnline数据库中,以“实际损失”“违法获利”为关键词,案由为著作权侵权,区间为2019—2021年,共检索到1033件案例。数据统计见表1。

表1 侵犯著作权损害赔偿纠纷案件赔偿方式数据统计(单位:件)

司法实践中,权利人大多不会提出明确的损害赔偿计算方式,法定赔偿的计算方式在司法适用中被过度泛化。在权利人提出请求以“实际损失”判赔的诉讼主张时,法官通常会遵照实际损失与违法获利标准的顺位来裁判著作权侵权损害赔偿纠纷案件。

三、我国实际损失标准与违法获利标准的适用困境

(一)实际损失标准与违法获利标准顺位适用规定虚化

理论层面,我国知识产权损害赔偿计算方式之实际损失标准与违法获利标准顺位适用存在难于克服的弊病。第一,顺位适用意味着知识产权侵权损害赔偿的各个方式之间是相互独立且排斥的关系,限制了同时适用多种赔偿方式的可能性。第二,机械地用“难以确定权利人实际损失”的情形来判断是否适用“侵权人违法获利”标准不具有现实意义,该种宽泛的条件在司法适用中能够轻易得以实现。第三,按照侵权人违法获利标准判赔更能考虑市场价值因素等诸多影响从而实现对权利人损失的最大程度弥补,此时严格适用实际损失标准与违法获利标准的顺位使得当事人无法选择损害赔偿方式。

通过研究当事人提出的诉讼请求及法院的裁判理由,审判实务中对于实际损失标准和违法获利标准的适用,与其说是顺位适用,倒不如说是选择适用,实际损失标准与侵权获利标准顺位适用实际上处于空置的状态。

(二)实际损失标准与违法获利标准的界限模糊

我国相关司法解释中所规定的实际损失公式与侵权获利公式之间的差别在于是权利人产品的合理利润抑或是侵权人所销售的侵权产品的合理利润。

通过分析知识产权侵权损害赔偿诉讼中的典型案例,对比情况见表2,大多数适用实际损失标准与违法获利标准的判决中未对权利人产品的合理利润与侵权产品的合理利润作出明晰的界定,进而未区分实际损失与违法获利。

表2 实际损失标准与违法获利标准典型案例对比

学术界有“替代说”“推定说”“法定赔偿说”。“法定赔偿说”与“替代说”过于依赖法定赔偿,给权利人设置侵权损害赔偿的数额,无法实现对权利人权利的周密保护。理论层面上,学者并未对实际损失标准与违法获利标准作出明确的辨析,实际损失标准与侵权获利标准界限模糊。

(三)法定赔偿标准被过度泛化

实际损失标准与违法获利标准较少被适用,而法定赔偿被大规模运用。自2014—2021年,适用兜底的法定赔偿裁判的案件占99%以上。

笔者认为法定赔偿标准被过度泛化存在以下问题,第一,法定赔偿的常态化适用将导致实际损失标准等其他损害赔偿数额计算方式“长期空置”。第二,大量适用法定赔偿来裁判知识产权侵权损害赔偿纠纷案件将导致法官对案件审理采取“流水线”式操作。

四、域外其他国家和地区对侵权损害赔偿计算标准的顺位规定及对我国的借鉴

(一)美国相关规定

美国知识产权侵权损害赔偿主要包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿,实际损失标准主要包括价格侵蚀、权利人所支出的额外成本、预期利益的损害、销量的流失以及权利人的商誉损毁等。较为典型的实际损失赔偿主要有两种形式:一是销售量的流失;二是价格侵蚀,即权利人因侵权人的侵权行为不得已调低自己的销售价格而造成的利润损失。

(二)日本相关规定

日本的合理损害推定制度涵盖了实际损失标准与违法获利标准,契合个案推定损害赔偿的实际需要,且其统一适用于所有知识产权法领域。日本《专利法》明确规定在某些情况下一方当事人有责令对方当事人提出用于计算损害赔偿额度的单证资料的权利。[2]

(三)韩国相关规定

在韩国司法实践中,原告作为理性的经济人,其可以在起诉状中自由选择最有利于己方的知识产权侵权损害赔偿计算标准。关于“侵权人违法获利标准”,韩国知识产权专门法院将合理利润分为销售利润、营业利润和净利润,并在《审理专利规定》中明确阐述。

(四)德国相关规定

德国立法对于损害赔偿数额有三种计算标准:一是赔偿所受到的实际损失,二是支付合理适当的知识产权许可使用费,三是侵权行为人应偿付因侵权所取得的利益。由于很难计算实际损失与侵权人实施的加害行为之间的法律和事实因果关系,同时原告基于保护自己商业秘密的考量,第一种计算标准很少被适用。实践中最普遍最常用的计算标准是支付合理适当的知识产权许可使用费,而第三种计算标准处于“空置”状态。

五、完善我国实际损失标准与违法获利标准的顺位建议

(一)取消实际损失标准与违法获利标准的顺位

完善我国知识产权侵权损害赔偿中实际损失标准与违法获利标准的顺位应当关注实际损失标准与违法获利标准的关系。笔者认为,取消实际损失标准与侵权获利标准的顺位而代之以选择适用实际损失标准与违法获利标准更能契合我国审判实务的实际需求。

(二)厘清实际损失标准与违法获利标准计算方式之间的界限

一方面,有必要将违法获利标准与合理许可使用费划归到“推定实际损失”项下,在计算实际损失标准时引入“泛达”四要件以界定法律因果关系与事实因果关系。

另一方面,在证据层面区分实际损失标准与违法获利标准,可以考虑探索运用经济学模型、专家论证以及第三方评估。

(三)解决知识产权侵权损害法定赔偿司法困境的路径分析

第一,法定赔偿作为兜底性的知识产权侵权损害赔偿计算方式不应被优先适用,法定赔偿标准应与实际损失标准、违法获利标准地位平等,处于平行状态,即法官不应简单地依据法定赔偿标准判赔,而应根据原告的诉讼请求,综合全案选择损害赔偿计算方法。如此方能契合知识产权损害赔偿中填补权利人所受损害的宗旨,符合当下的司法实践情况。[3]

第二,笔者认为适用法定赔偿的过程中,应当考虑被侵权客体的类型等多种因素,不同类型的知识产权所凝结的人类智力成果及市场价值不尽相同。按照法定赔偿标准裁判案件所确定的侵权损害赔偿数额应体现知识产权的市场价值,充分考量侵权人的主观过错程度。

第三,限制法定赔偿的适用情形。上海知识产权法院发布的《2021年知识产权审判指导白皮书》规定了超限额法定赔偿,除此之外还规定了如果权利人明确要求使用法定赔偿标准,但是侵权人以使用实际损失标准、违法获利标准、合理的许可费倍数为理由进行抗辩且抗辩成立的,法定赔偿标准不能被采用。在立法中明确规定不能适用法定赔偿的情形可以给法官裁判案件提供参考,缓解法定赔偿过于泛化的情形。

——以《民法典》第1182条前半段规定为分析对象