向冯至先生约稿

陈子善

华东师范大学中文系

2021年最后一天,收到北京冯姚平女士惠寄的一大包邮件,打开一看,其中有冯至先生三部新诗集(台湾花木兰文化事业公司影印本),即《昨日之歌》、《北游及其他》初版本、《十四行集》初版和修订再版本,此外还有一叠我1984年间写给冯至先生的5封信的原件和影印件。这完全出乎我的意料,惊喜之余,思绪很快闪回整整三十八年前。

1984年,我还不到四十岁,精力充沛。在完成了《鲁迅全集》书信部分(1934—1936)的注释工作之后,把研究重心转移到了郁达夫这位在中国现代文学史上举足轻重,却又在相当长的历史时段里被冷遇的作家身上。当然,被冷遇的现代作家何止郁达夫一人,而是有一大批,但饭只能一口一口吃,研究工作只能一步一步来,先从郁达夫着手吧。这位被鲁迅称为没有“创造气”的创造社作家我极感兴趣,而且他在1951年就已被中央人民政府追认为“革命烈士”。我和王自立先生合作,先后编了《郁达夫文集》(12卷本,花城出版社和香港三联书店联合出版)、《郁达夫研究资料》两种(上下册,天津人民出版社版、花城出版社和香港三联书店联合版)等书。在此基础上,又萌生了一个新的想法,即编一部《回忆郁达夫》文集。

时值“文革”浩劫刚过,郁达夫生前的友好、同事和学生还有不少幸存,但大都也已或即将进入风烛残年,如不抓住这最后的机遇请这些知情者留下回忆文字,提供证词,郁达夫生平和文学创作中的不少关节点可能就会模糊不清或变成空白,再要查考和弄清就难上加难了。我意识到这是一项属于抢救史料性质的极有意义的工作。编《回忆郁达夫》文集,固然应该精选已经发表的名文,但约请知情者新写,应该成为编集此书的重中之重。时不我待,我立刻根据已经掌握的各种线索,约请与郁达夫有过交往的文坛艺苑以及其他各界前辈撰文,他们之中包括郁达夫留日同学钱潮、远在英国的凌叔华、刚归国的盛成,还有新加坡的郑子瑜、泰国的吴继岳,等等。连远在新疆的“创造社小伙计”周全平也找到了,一一去信或托人转达请求。当时胆子也真大,无论国内国外,只要能打听到地址,就自掏腰包,冒昧去信,自报家门,诚约撰文。

正是在这样的背景下,我自然而然想到了冯至先生。冯先生与郁达夫有过交往,我是从与冯先生同为沉钟社成员的陈翔鹤写于1947年的长文《郁达夫回忆琐记》(连载于《文艺春秋副刊》第一卷第一至三期)中得知的。文中多次提到1924年郁达夫在北京大学讲授统计学课期间与冯至的交往,以及与在京沉钟社其他成员的交往。而拙编《回忆郁达夫》已经函约的撰稿前辈中,能写郁达夫在北京这一段生活的很少。陈翔鹤文中提到的“到达夫兄处来聊天”的“炜谟、冯至、柯仲平、丁女士诸人”,除了冯先生,当时都已去世,冯先生显然是最理想、最合适的撰稿人。不过,陈翔鹤回忆“我,炜谟,冯至三人之初次到鲁迅先生的家里去拜访,也还是与达夫兄同去的”,却是记误,查1924年7月3日《鲁迅日记》,有“夜郁达夫偕陈翔鹤、陈厶君来谈”(陈厶君即陈炜谟),冯至并不在场。

我那时并不认识冯先生,但对冯先生满怀敬意。鲁迅在《〈中国新文学大系·小说二集〉导言》中称“中国最为杰出的抒情诗人冯至”,给我印象极深。鲁迅说这话当然有其充分的理由,查《鲁迅日记》和《鲁迅藏书目录》,冯至出版的两本新诗集,即《昨日之歌》《北游及其他》,鲁迅都收藏了,后者还是作者的题赠本:

鲁迅先生指正 冯至。

一九二九,八,二八于北平。

鲁迅还收藏了冯至送给他的《浅草》1925年2月第一卷第四期,以及1926年至1934年全套《沉钟》期刊,可以证明鲁迅对“浅草—沉钟社”这个新文学社团和主要成员冯至的关注和器重。毫无疑问,鲁迅认真读过冯至的诗,这句话是鲁迅负责任的精到判断。

那时,我已与冯至先生在中国社会科学院的同事唐弢先生比较熟悉,并在唐先生的指导下与王锡荣兄合编了《〈申报·自由谈〉(1932—1935)杂文选》。故每到北京,只要时间允许,必去拜访唐先生。一次聊天时,唐先生说起他住处周边的几位邻居,其中就有冯先生。唐先生那时住在建国门外永安南里的社科院住宅区,是7号楼103号,而冯先生住8号楼203号,真是很近很近。而且,唐先生那时已应我之请,撰写了《记郁达夫》一文。于是,我就向唐先生索得冯先生住址,斗胆去信打扰了。

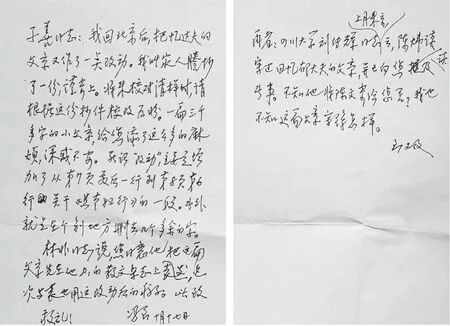

本文作者1984年6月29日致冯至信

我给冯先生的第一封信、冯先生的复信,以及我再去信,都没有保存下来。值得庆幸的是,我给他老人家的写于1984年6月29日的第三封信保存了下来。虽然信较长,为便于引述,还是照录如下:

尊敬的冯老:

您老人家好!上次接奉手示后即作复,但次日阅报知您已去广东,我的信可能您未见到,现在估计您已返京,故再写信打扰。

回忆郁达夫先生的文章,再次恳请您老人家拨冗撰就,以光拙编篇幅。达夫先生当年与沉钟社同人颇多交往,现在杨晦、陈翔鹤、陈炜谟诸位前辈都已谢世,只能请求您老人家勉为其难了。

拙编定于明年九月出书,以纪念达夫先生遇害四十周年。湖南出版社对拙编较为重视,他们知道各位撰稿人都是年迈事忙,因此答应交稿可展期到今年十月(付印时作为急件处理,目前拙编已有95%的约稿交了稿,就等段可情、孙席珍、李俊民、赵家璧和您老人家的稿件了)。您老人家这次南行,想必劳累,返京后要休息一段时间,然后就动笔完成这篇文章,好吗?总之,只要在九月底前后把文章寄我就行了,再次斗胆恳请惠稿,感激不尽!

另外,我们又在编《当代作家国外游记选》,拟收入尊作《一夕话与半日游》,可能出版社方面(上海文艺社)已正式通知您了。

草草不恭,我等待着您老人家惠稿,谨请

暑安!

晚 陈子善上 6.29

又,您老人家在撰写回忆达夫先生的文章时,如需要一些材料帮忙回忆,请示知,我当尽力设法提供。

从此信可知,冯先生对是否撰写忆郁达夫文,开始时是有点犹豫的。这完全可以理解:一则,他当时确实很忙,刚参加中国作协访问团去广东参观;二则,年代相隔久远,许多往事已难以记起。尽管如此,我还是认为冯先生会写的,因为郁达夫遇害后,除了创造社同人如郭沫若、郑伯奇等写了纪念文外,其他新文学社团就数“浅草—沉钟社”同人沉痛悼念最多,如陈翔鹤的《郁达夫回忆琐记》、陈炜谟的《忆郁达夫》,等等,说明郁达夫与这个新文学社团中人的关系非同一般。这层意思我在这封信中也表达了,也因此,我在写完此信后又增加了一段话,表示乐意为冯先生回忆郁达夫提供参考资料。

在我看来,向文坛前辈撰写回忆录提供必要的资料,是一个现代文学史研究者应尽的职责。在编集《回忆郁达夫》一书过程中,我先后向赵景深、赵家璧、楼适夷、许幸之、周全平、王余杞、黄源等前辈提供过资料,还记录整理了内山书店老职工王宝良的回忆录。这次敢于向冯先生提出这样的建议,也是因为已经有了前面较为成功的经验。冯先生收到我此信后,显然对我的建议产生了兴趣,回信同意撰文,并嘱我提供资料。这有我同年8月19日致冯先生的信为证:

冯老:

大札已奉读。

您老人家在休养中还在考虑为拙编撰文,很过意不去。遵嘱抄奉我现在能找到的郁达夫1923—1926年间几次到北京的一些资料,供撰文时参考,不知能否帮助您老人家进一步回忆。其中提到的时间、地点,我均有可靠根据。还需要什么,请再示知。

希望能早日拜读大作,当然这要视您老人家的精力、时间而定,但如能快一些,则求之不得,因为了保证明年达夫先生被害四十周年时出书,出版社已催稿了。

再次恳请支持,感激不尽!大作完稿后迳寄上海华东师大中文系我收即可。草草不恭,谨请

大安!

晚 陈子善顿首 8.19

随信附录了我整理和抄录的五份参考资料:一、郁达夫1923年到北京后的大事记;二、陈翔鹤《郁达夫回忆琐记》摘录;三、郁达夫1927年1月30日致北京《世界日报》副刊编者信摘录;四、郁达夫致周作人信中对浅草社的评价;五、大事记补充。这五份资料都书于200格“《鲁迅辞典》稿纸”的反面,共九页,其中还夹有我用蓝色钢笔和铅笔写的一些问题。这事我本早已忘却,这次看到原件才想起。更使我惊讶的是,这九页资料上均有冯至先生的许多黑笔划线和批语,更是我完全不知道的。如我抄录1924年7月3日鲁迅日记,对陈翔鹤回忆的与陈炜谟、冯至三人一起随郁达夫访问鲁迅一事提出疑问:“没有冯至在内,到底怎样,请冯老回忆。”冯先生在旁批语证实:“没有冯至。”如陈翔鹤回忆他“在北平西城的羊肉胡同郁曼陀先生的家里会见了达夫兄”。我加按语:“羊肉胡同应为巡捕厅胡同。”冯先生批曰:“西巡捕厅胡同。”“西”字且加了着重号,并在回忆文中写到了这一条。陈翔鹤回忆文中还写到当时经常一起拜访郁达夫的“丁女士”,我向冯先生提问:“这段话中的丁女士是谁,冯老还记得吗?”冯先生两次批曰:“丁月秋。”也许可以这样说,这些资料在一定程度上引发了冯先生的回忆,个别的成了他撰写忆郁达夫文的素材,但这还不是主要的,更值得注意的是,我8月19日致冯先生信的第2页反面,有他黑笔所录《庄子》中的几句话:

本文作者1984年8月19日致冯至信

本文作者整理和抄录的参考资料

涸辙之鲋,

相濡以沫(或煦)

不如相忘于江湖。

这不正是冯先生后来写出的《相濡与相忘——忆郁达夫在北京》一文的题目吗?而且,回忆文最后整整一段就从庄子这段话和鲁迅主张的“相濡以沫”说起,强调“相濡与相忘是两种迥然不同的人生态度。但是郁达夫,这两种态度兼而有之”。我想冯先生是怎么构思和写作此文的,由此或可看出一些端倪。

冯至手迹

冯先生是在青岛疗养院休养时完成《相濡与相忘》的,文末落款时间为“1984年8月27日写于青岛”。我收到文稿后颇感动,立即于9月2日复信冯先生:

冯老:

手示并大作已奉收,至谢!

大作已拜读,深受教益,已编入拙编,请释念。

关于达夫长兄在京住址和武昌师大(?)名称,我再查一查《现代评论》(该刊上都有记载)。现在先按您回忆的发稿。

柯仲平与达夫先生也有不少交往,可惜已去世。丁月秋现还健在吗?您如知道她住址,盼示知(尚钺也已去世,也许他子女在京?)

最后再次深深感谢您老人家的热情支持,拙编所收各篇回忆文中,您这篇和唐弢先生应我之邀而写的《记郁达夫》文情并茂,读后达夫其人呼之欲出,实在难得。

草草不恭,谨请

大安!

晚 陈子善拜上 9.2

冯先生在青岛疗养院收到我的信后,立即于9月10日作复:

子善同志:

9月2日来函,敬悉。

冯至1984年9月10日致本文作者信

关于我提出的两点质疑,您如能查出是我记错了,则请代为更正,并请函告,是所至盼。我记得在二十年代,各地高等专门学校“一下子”都改为大学,但不知是哪一年。

丁月秋曾与尚钺结婚,我是在解放初期听说的,但始终没有见过她。我想她早已逝世。他们有没有子女,我不知道。

最近我看了一点关于柯仲平的资料,在他于1924年写的《海夜歌声》序诗中提到他重病时,郁达夫曾以十元相助。

再者,我的稿子第十页有一句:“郁达夫有时到鲁迅的老虎尾巴……”,改为“鲁迅新居的老虎尾巴”较好,请你代为添上“新居”二字。

我约于本月二十日左右回京。

此祝

撰安!

冯至 九月十日

这是我现在能够检出的冯先生给我的第一封信,冯先生写作《相濡与相忘》一文的认真与细致体现在此信的字里行间。初稿中的“郁达夫有时到鲁迅的老虎尾巴……”一句,冯先生在信中嘱我再加上“新居”两字,改为“鲁迅新居的老虎尾巴”,他认为添上“新居”后才“较好”,即为明显的一例,两字之增,不仅符合史实(鲁迅1924年5月迁入阜成门内西三条21号),也说明了冯先生的严谨。而他在信中提到柯仲平,也并非一时兴起,他当时又在构思忆柯仲平文,在完成了忆郁达夫文后,又写下了感人的《仲平同志早年的歌唱》。

冯至1984年10月17日致本文作者信

接冯先生此信后,我马上回复:

冯老:

惠函敬悉。关于武昌师大校名,达夫先生当年在武昌师大的学生李俊民先生回忆确叫师大(李老也为拙编写了回忆文章),故已代为更正;另一条待进一步核实后再奉告。

关于达夫与柯仲平关系的新材料我也见到了,谢谢您的关心。

“新居”两字已补入,请释念。

专此奉复,谨颂

秋安!

晚 陈子善拜上 9.14

没想到冯先生自青岛回京后,再次对《相濡与相忘》进行了精心打磨,经过修改和补充后的第二稿于10月17日寄我,同时附有冯先生的一封说明函。冯先生对我这个后辈真是客气,还说给我“添了不少麻烦”,“深感不安”,前辈的谦逊由此可见一斑。此信全信如下:

子善同志:

我回北京后,把忆达夫的文章又作了一点改动。我叫家人誊抄了一份,谨寄上。将来校对清样时,请根据这份抄件校改为盼。一篇三千多字的小文章,给您添了这么多的麻烦,深感不安。所谓“改动”,主要是增加了从第7页最后一行到第8页第6行关于《焦节妇行》的一段。此外就是在个别地方删去几个多余的字。

林非同志说,您同意他把这篇文章先在他办的散文杂志上发表,这次发表也用这改动后的稿子。此致敬礼!

冯至 十月十七日

再者:四川大学刘传辉同志上月来京云,陈炜谟写过回忆郁达夫的文章,并已向您谈及此事。不知他将陈文寄给您否?我也不知这篇文章写得怎样。

至又及。

冯先生真是周到,《相濡与相忘》第二稿增添了什么内容,他在此信中明确提示我,那就是如下这一段:

关于黄仲则的诗,他并没有向我谈过他在《采石矶》里引用的诗篇,以及“似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵”等名句,他却对《焦节妇行》一诗赞叹不已,他说:“这首诗写的恐怖而又感人的梦境,中国诗里真是绝无仅有,西方的诗歌间或有这种类似的写法。”

郁达夫推崇黄仲则,凡读过郁达夫的,早已尽人皆知,但这段话的增补,使读者进一步知道了郁达夫对黄仲则长诗《焦节妇行》的高度评价,对诗中“忽然四面来血腥,举头瞥见神魂惊。一人手提骷髅立,遍体血污难分明。汝近前来妾不惧,果是郎归定何据。一风暗来飘血衣,去日曾穿此衣去。郎归妾已知,但怪来何迟。床头一灯灭,梁上长绳随。昔闻瀚海风沙一万里,郎兮几时飞度此?妾死尚欲随郎行,看郎白骨沙场里”的“恐怖而又感人的梦境”赞叹不已,却是冯先生的独家回忆,与文中另一处回忆他起意翻译海涅名著《哈尔茨山游记》,也是出于郁达夫的热情推荐一样,均极具史料价值。

收到冯先生此信后,我马上回复冯先生,再次向他老人家深表感谢:

冯老:

大作修订稿已收到。拙编《回忆郁达夫》已交出版社,即将发排,大作增补部分当在看清样时补入,请释念。

林非同志来信说要将大作在《散文世界》先发,我当然同意,我觉得这是一篇很好的怀念之作。

刘传辉同志已把陈炜谟先生《忆郁达夫》一文的抄件寄我,原拟收入拙编的,后因文中对“郁王婚变”所发的议论占1/2以上篇幅,所以考虑再三,只能割爱(文中对在北京时期生活的回忆,也较粗疏,不及翔老和您大作中详细,这恐与交往多少有关,故拙编只能不收了)。

草草奉复,如有机会上京,一定去拜访您老人家,面聆指教。

谨请

撰安!

晚 陈子善拜上10.22

陈炜谟《忆郁达夫》一文刊于1946年8月21、23、26日的《成都快报·大地》,是四川大学刘传辉兄发现的,后编入《陈炜谟文集》(成都出版社1993年3月初版)。这次我又重读一遍,觉得拙编未收并不可惜。但当时应该把抄件寄请冯先生过目,没有这样做,是我的不周,应该检讨。

冯先生的《相濡与相忘——忆郁达夫在北京》初刊于1985年《散文世界》创刊号,这篇文情并茂的回忆文章应为创刊号增了色。但《回忆郁达夫》的出版并不顺利,没能赶上1985年郁达夫遇害四十周年纪念,迟至1986年12月,厚达四十万字的回忆文集才由湖南文艺出版社正式推出。然而,冯先生对《相濡与相忘》的修订,并未因《散文世界》创刊号的发表和《回忆郁达夫》即将问世而告结束。相反,当新的史料再次出现时,他又再次对此文作了新的说明,一丝不苟。

1989年7月,冯先生的散文诗歌集《立斜阳集》由北京工人出版社出版,《相濡与相忘》理所当然地收入书中(副标题改为“忆郁达夫”)。冯先生不仅对正文的个别提法有所订正,如“1923年底”改为“1923年底(或1924年初)”,还在文末增加了一段写于1986年5月2日的《附记》。这段重要的《附记》竟未能补入1986年12月才出版的《回忆郁达夫》,简直不可思议。也许是出版社方认为《回忆郁达夫》已经打出纸型,不能再作增补?这个问题我已一点没有记忆,迟至撰写此文时才发现时间上的扦格,只能存疑了。

《回忆郁达夫》所收的《相濡与相忘》中有这样一段回忆:

我们走进一家旧书店,我从乱书堆里,抽出一本德文书,是两篇文章的合集,分别评论《茵梦湖》的作者施笃姆和19世纪末期诗人利林克朗这两个人的诗。郁达夫问了问书的价钱,从衣袋里掏出六角五分钱交给书商,转过身来向我说,“这本书送给你吧,我还有约会,我先走了。”实际上那天我身边带的钱连六角五分也凑不起来。

冯先生新增的《附记》是这样写的:

这篇短文是我受陈子善同志的嘱托,为他编辑的《郁达夫回忆录》写的。当时在青岛疗养,资料缺乏,文中所记大都是从记忆里掏出来的。写好后就寄给陈子善同志编审付印,并在《散文世界》1985年第一期发表过一次。后来杨铸同志给我送来他父亲杨晦同志保存的我在20年代写给他的信数封,其中有一信记有顺治门(即宣武门)小市买书事,与文中所记颇有出入。但文已发表,不便改动,仅将信里的话抄在下边,作为更正。由此可见,人的记忆是多么靠不住。

摘录1924年11月30日自北京中老胡同23号寄给杨晦的信:“……今天午后(也是狂风后)我一个人跑到顺治门小市去看旧书。遇见达夫披着日本的幔斗也在那儿盘桓。他说他要写一篇明末的长篇历史小说。我随便买了一本Liliencron的小说。他约我到他家喝了一点白干。归来已是斜阳淡染林梢,新月如眉,醺醺欲醉了。”

原来冯先生在《相濡与相忘》中回忆那次与郁达夫一起逛旧书店,达夫买了一本评论Liliencron诗的小册送他。但据他当时致杨晦的信中所写,并无此事,此书其实是冯先生自己掏腰包买的,是Liliencron的小说。然而,时隔六十余年,记忆发生这样那样的偏差,是完全正常的。虽然冯先生发出了“人的记忆是多么靠不住”的感叹,但我还是倾向于相信,郁达夫曾经送外文书给冯先生,只不过不是1924年11月30日这一次罢了。而冯先生在《附记》中说他写这篇回忆文字是因为我的“嘱托”,我是后辈,怎么敢当?由此足可看出老人家的虚怀若谷,我这次重读,仍然被深深打动。

《回忆郁达夫》出版后隔了一段时间,我有机会进京,看望了唐弢先生后专诚拜访冯先生致谢,冯先生很高兴地接待了我。老人家似并不健谈,我们聊得并不久,但冯先生的慈祥和亲切,我真切地感受到了。告别时,冯先生送了我一册《立斜阳集》,可见我拜访冯先生已是1989年之后的事了。这本散文诗歌集我前两年还查阅过,但现在躲在书堆里,一时竟无从检出,只能暂付阙如。

又过了两年,我起意编《回忆周作人》(后改名《闲话周作人》,浙江文艺出版社1996年7月初版),仍想请冯先生再写一篇忆周作人,因冯先生在《骆驼草》时期不仅参与编刊,也常得周氏指点。这次冯先生没有答允,但他在1992年10月19日致我的信中解答了我的疑问:

子善同志:

十月七日来函敬悉。

《骆驼草》主要是废名张罗起来的,我和他一起干些杂活(为组稿、校对等),周作人则表示支持,在上边发表不少文章。《发刊词》系废名所撰,不是周作人。

我近来在内地和香港的报刊上读到你的一些文章,很有趣味。

我因小病住医院,恕我不能多写。

即祝

教安!

冯至 十月十九日

《骆驼草》是20世纪30年代创刊于北京的一份重要文学杂志,废名主编,得到了周作人的全力支持。《〈骆驼草〉发刊词》出自谁的手笔?冯先生在《〈骆驼草〉影印本序》中未能提及,故我有此一问。此信前半部分我已在《闲话周作人》的《编者前言》中引用了,但冯先生表扬我的两句话,未引。当时我在“内地和香港的报刊上”的哪些文章,使冯先生读了感到“很有趣味”,大概是关于徐志摩、梁实秋的生平和创作的一些考证吧?不管是不是,我的习作能入冯先生的法眼,我当时直至现在都是高兴的。这是冯先生对我这个后学的鼓励和鞭策。

冯先生这封信是他老人家写给我的最后一封信,而且写于北京协和医院。信的最后一句“我因小病住医院,恕我不能多写”,我开始并未留意。后来读《冯至年谱》(冯姚平编,刊于河北教育出版社1999年12月初版《冯至全集》第12卷),始知冯先生此信是住院二十天后写给我的。当年11月11日出院,次年1月26日再次住院,2月22日就与世长逝了。除了周良沛、李魁贤、王伟明三位,我是冯先生晚年最后一批复信者之一,这通冯先生遗札弥足珍贵。

以上就是我与冯先生交往的大致始末。冯先生是大作家、大学者,但他为人的诚恳、为文的严谨、对史实的尊重、对后学的关爱,在我约他撰写《相濡与相忘》这篇冯先生自称是“三千多字的小文章”的过程中显露无疑,都使我至今受益。幸好我这篇回忆录依据的是冯先生致我的三封信和我致冯先生的五封信,相信不至于发生冯先生所担心的“人的记忆是多么靠不住”,这是可以告慰于冯先生的。