瘤胃微生物区系及其调控

郭 红,杨慧超,高巧仙,辛国省

(1. 宁夏大学生命科学学院, 宁夏 银川 750021;2. 宁夏饲料工程技术研究中心, 宁夏 银川 750021;3. 宁夏大学农学院, 宁夏 银川 750021)

瘤胃是反刍动物的特殊器官,内含多种微生物,包括细菌、真菌、原虫和古菌等。瘤胃能利用纤维和非蛋白氮等物质,生成挥发性脂肪酸和某些含氮物质,以及利用碳氮源合成微生物蛋白,帮助动物体内营养物质的转化等[1]。研究证明,瘤胃微生物通过厌氧发酵能够为宿主提供65%~75%的能量[2]。建立成熟稳定的微生物区系,对获得后期产奶潜力及提高饲料利用率有重要意义,而通过恰当的调控手段可以帮助瘤胃快速准确地建立稳定的微生物区系。本文综述了瘤胃微生物区系及区系的建立,概括了细菌、真菌、古菌和原虫的建立及作用机制,同时还综述了瘤胃微生物的调控措施,包括改变日粮、微生物移植技术及植物添加剂等方面的调控,最终达到改善反刍动物的健康性能和生产性能、提高其免疫力和生产效率的目的。

1 瘤胃微生物区系介绍

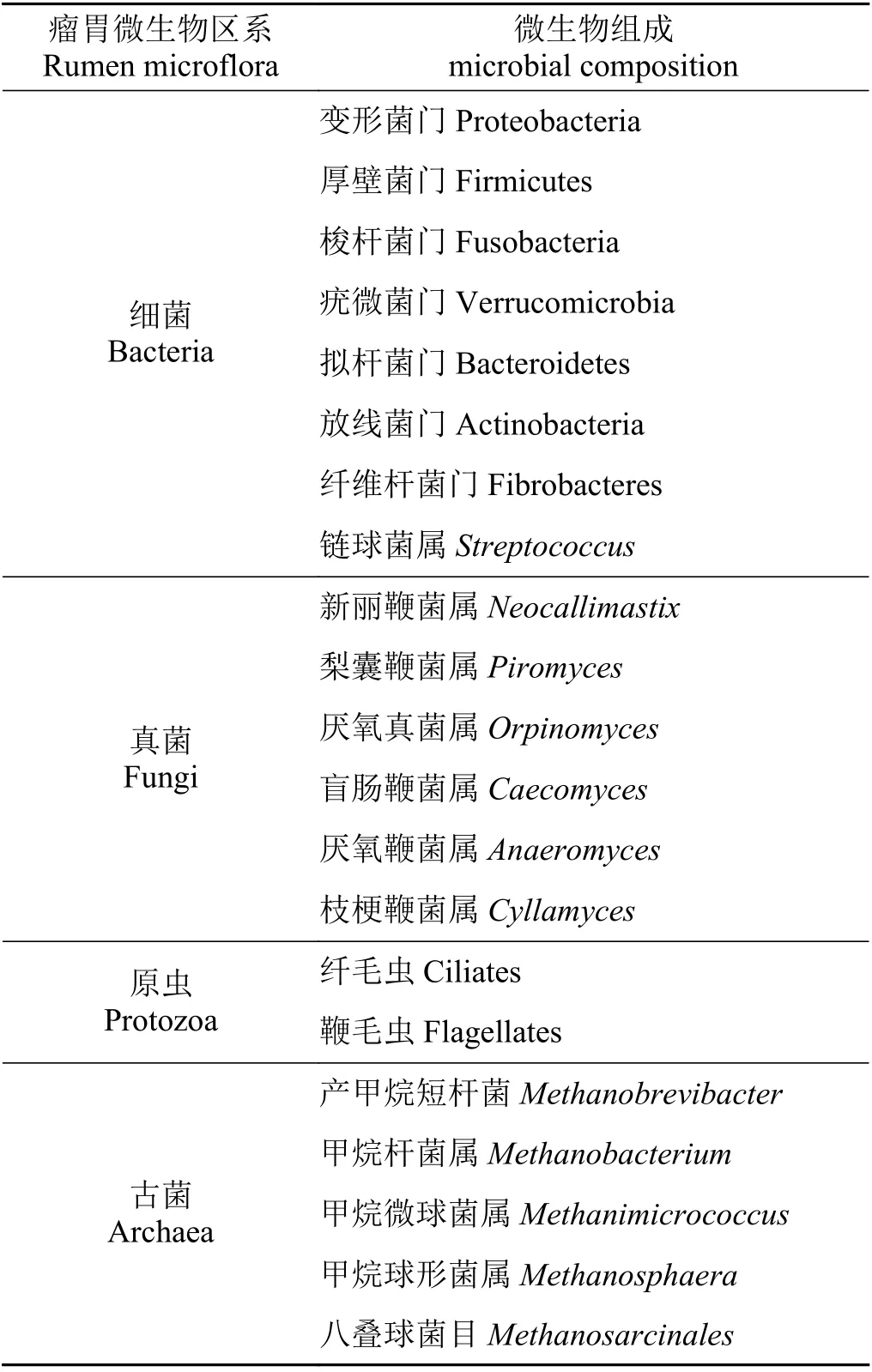

瘤胃微生物区系的发育是从无菌到各种微生物共存的过程。瘤胃在发育阶段,微生物受多种因素影响从而发生巨大变化,之后逐步建立并发育形成成熟的瘤胃微生物区系。简而言之,早期微生物区系的建立是成熟瘤胃微生物发育的重要保障,也为成年反刍动物瘤胃功能的发挥奠定了基础。瘤胃微生物区系主要由细菌、真菌、原虫和古菌组成,瘤胃中在门或属水平常见的瘤胃微生物如表1 所列。

表1 瘤胃微生物区系分类及其常见微生物Table 1 Classification of rumen microflora and the common microorganisms

1.1 早期瘤胃微生物区系

瘤胃是成年反刍动物降解饲料与吸收营养物质的主要场所,通常将3~4 周岁之前反刍动物的瘤胃微生物区系视为早期瘤胃[3],早期瘤胃类似于非反刍哺乳动物的单胃,在哺乳阶段,瘤胃由于食管沟反射的存在而不发挥功能,在断奶后才逐渐具有反刍功能。新生反刍动物瘤胃微生物组成相对单一,最初只有部分功能菌群定殖[4],而随着日龄的增长,幼龄反刍动物开始采食固体饲料,瘤胃在固体饲料的刺激下迅速发育至成熟,此时大量菌群定殖,瘤胃发酵逐渐活跃。同时,大量的瘤胃发酵产物的积累又进一步刺激了瘤胃的发育[5]。

断奶时间对瘤胃的生长发育十分重要,研究[6]发现,羔羊在40 日龄断奶时,平均日增重、瘤胃挥发性脂肪酸(volatile fatty acid, VFA)含量以及微生物种类和丰度最高。幼龄动物摄入固体饲料时会携带大量微生物,这些微生物进入瘤胃并选择性地定殖在瘤胃中发挥作用。固体饲料主要影响动物消化道的发育和微生物的组成。Meale 等[7]通过研究犊牛断奶期间采食固体饲料发现,固体饲料会引发瘤胃发酵,驱使犊牛瘤胃以及肠道微生物群向成熟的反刍动物瘤胃状态转变,产生的 VFA 等物质能够为瘤胃上皮乳头发育和吸收功能的完善提供必要的化学刺激。除此之外,早期瘤胃微生物区系还受母体、环境、动物品种等诸多因素的影响[8]。

与成熟的瘤胃相比,早期瘤胃微生物的组成不稳定,反刍动物刚出生时瘤胃内有好氧菌及兼性厌氧菌,只是在后期的生长发育中很快被替代。反刍动物早期瘤胃微生物有多种来源。首先,母体在分娩时可以通过产道向初生反刍动物消化道植入有益微生物,如纤维分解菌、产甲烷菌等[9]。其次,初生反刍动物还可以以舔舐母体的方式获取瘤胃菌群,这一方式也被认为是初生反刍动物获取原虫的唯一来源[10]。反刍动物出生后会摄取初乳,初乳携带母体菌群和发酵基质进入瘤胃,用于自身瘤胃菌群的建立和瘤胃发育。除此之外,近年来也有研究[11]发现幼龄反刍动物瘤胃微生物群可能源于子宫内的羊膜,同时,也可能与宿主基因存在很强的关联。早期瘤胃微生物区系的建立对瘤胃结构和功能发育十分重要,早期瘤胃微生物区系的良好发育是成熟微生物区系建立的基础,而发育成熟的瘤胃不仅有利于饲料营养物质的消化吸收,也是提高反刍动物健康生产的重要基础。

2 瘤胃微生物区系的建立

瘤胃微生物区系的建立是一个迅速而复杂的动态过程,是随着年龄的增长不断完善建立的。Dias等[12]对不同日龄的犊牛瘤胃微生物群落变化进行研究,发现随着年龄的变化,微生物的菌群种类和丰富度表现出了较大的差异。反刍动物出生时瘤胃内迅速定殖厌氧、好氧和兼性厌氧微生物,且第2 天厌氧菌就成为优势菌,之后随着固体饲料摄取及其他因素的影响,厌氧菌增加而好氧和兼性厌氧菌减少,直至好氧和兼性厌氧菌群完全被严格厌氧菌群与纤维分解菌代替[13],最终经过大量微生物的定殖,稳定的瘤胃微生物区系逐渐建立。微生物区系的建立包括种类数量、功能和结构的变化。这些变化与宿主、环境、营养、管理等因素密不可分。

2.1 瘤胃细菌区系的建立

细菌在瘤胃微生物区系中优势菌占主导地位,瘤胃中细菌对饲料的消化、转化为短链脂肪酸和微生物蛋白做出了巨大贡献[14]。反刍动物刚出生时通过阴道挤压、母乳摄入以及外部环境影响,细菌会定殖在瘤胃中并进行扩增繁殖[15]。瘤胃细菌的建立是循序渐进的,反刍动物每个年龄阶段的优势菌门差异显著(P< 0.05),比如在2~3 日龄的小牛瘤胃中厚壁菌门和链球菌属丰富。新生犊牛瘤胃中还可检测到少量拟杆菌门、疣微菌门,这是其他阶段所没有的[16]。解彪等[17]发现变形菌门的丰富度随着反刍动物年龄增长逐渐下降至最初的1/8,拟杆菌门在所有样本中都可以检测到且含量较丰富。但总体而言,在瘤胃细菌区系的建立过程中,优势菌基本上都属于拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门这3 类。

瘤胃微生物区系是在固体食物进食之前建立的,而固体饲料可以物理刺激瘤胃的发育。固体饲料可在瘤胃内停留一段时间,帮助完成瘤胃微生物的定殖以及生成发酵产物[18]。瘤胃内发生发酵作用需要各种营养物质的参与,营养物质主要来源就是细菌。Jane Morris 和Van Gylswyk[19]研究了细菌对细胞壁成分的作用机制,发现细菌溶解细胞壁中纤维素和半纤维素糖的能力比溶解非纤维素的能力更强。这是因为细菌可以分泌大量纤维素酶,将纤维素降解为葡萄糖与各种营养物质,为动物提供能量。在降解纤维素时分泌瘤胃纤维素酶的细菌[20],主要包括产琥珀酸丝状杆菌、白色瘤胃球菌、黄色瘤胃球菌这3 类。

瘤胃细菌的另一个重要作用机制体现在对脂肪酸的代谢、分解再合成过程中。瘤胃细菌可以使不饱和脂肪酸发生氢化,使之成为饱和脂肪酸,且细菌中的纤维分解菌以及参与丁酸形成的细菌对脂肪酸的敏感性较强。瘤胃内C18:1t11 与细菌数量呈正相关关系,所以随着瘤胃细菌增加,C18:1t11 含量也增加,最终降低硬脂酸生成量[21],达到提高脂肪酸的代谢效率和增加有益脂肪酸含量的目的。

2.2 瘤胃真菌区系的建立

瘤胃真菌1975 年才被发现,一般是在反刍动物出生一周后才出现。目前为止研究发现共9 个属19 个种的瘤胃真菌[22],这些真菌都是严格厌氧的。由于真菌发现较晚,所以针对瘤胃真菌定殖过程的研究鲜有报道。研究发现在个别实验动物中,8~10 日龄时会出现真菌,而大多数试验动物在3 周龄时才发现真菌,但是在动物采食固体饲料后,大多数动物瘤胃内检测不到真菌[23],这可能与动物品种、日粮等更多因素有关,更多的原因有待进一步研究。

真菌对降解植物纤维素的贡献比细菌更大,其作用原理也有很大差别。在瘤胃内,真菌可优先作用于木质化纤维组织,再利用其他纤维素酶进一步降解半纤维素。瘤胃真菌还具有降解淀粉和蛋白质的能力[24]。目前对于真菌的定殖与分离还不清楚,还在不断探索中。

2.3 瘤胃古菌区系的建立

瘤胃古菌占瘤胃微生物组成的0.3%~3.0%。古菌的建立非常迅速,在反刍动物出生第2 天开始定殖,一周之后数量基本达到成熟瘤胃水平[25]。目前对古菌定殖规律的研究主要在甲烷菌方面。研究发现[26],在刚出生2~4 d 的羔羊瘤胃内可检测到产甲烷菌,且在第10 天左右还未进食粗饲料之前其数量已接近成年羊瘤胃内数量。因此古菌区系在羔羊进食固体饲料之前就已经完全建立起来了,但是在幼龄反刍动物断奶之前产甲烷菌是不产生甲烷(CH4)的。瘤胃古菌群落的组成与动物饮食结构息息相关。甲烷菌在瘤胃液中随着日粮的不同在107~109个·mL-1间浮动[12]。明晰产甲烷菌在瘤胃发育过程中的定殖规律,为按照不同发育时期制定对应的精确调控措施,甚至确定最佳的调控窗口提供了可能,而目前针对瘤胃产甲烷菌定殖过程的研究较少。

2.4 瘤胃原虫区系的建立

原虫是反刍动物瘤胃内数量少、体积大的一类微生物。原虫区系的建立分为幼龄早期和成熟期。早期刚出生的反刍动物通过与母畜的直接或间接接触将原虫转移到幼体,原虫的第2 次建立是在细菌区系基本形成之后[27],这是因为细菌区系形成之后的环境条件更适宜原虫发育。原虫数量一般在采食前升高采食后降低,波动较大[28],这是因为动物采食饲粮后瘤胃内容物被稀释,原虫数量缓慢降低,但随着新的原虫可利用的营养物质进入瘤胃,原虫数量会增加,最终维持在一个动态范围内。

原虫与细菌、真菌及甲烷菌之间存在紧密关系。原虫与细菌有竞争关系,互相竞争营养源。研究表明,液相的瘤胃细菌在去原虫以后其数量增加,且向去原虫的瘤胃内引入原虫后细菌数量又降低[29]。纤毛虫产生的氢可能是瘤胃内甲烷氢的主要来源,因此可通过去原虫降低甲烷菌的数量。但最新发现[30],去原虫对于甲烷菌数量没有显著影响,可能是原虫抑制了瘤胃产甲烷菌的数量,这有待进一步研究。研究瘤胃微生物区系及其相互关系,尤其是研究在定殖过程中各种微生物之间相互竞争和依赖的规则,对提高动物生产性能、获得较大的经济效益有重要意义。

3 瘤胃微生物的调控

瘤胃微生物区系的建立与宿主息息相关。对处于不同环境之中,以及受其他各种因素影响的宿主,可通过调控瘤胃微生物区系来改善瘤胃发酵,提高瘤胃健康水平并改善其生产性能,进而提高能量利用率。目前对于调控瘤胃微生物的手段和技术的研究已经越发成熟,尤其是日粮、植物源性添加剂以及微生物移植技术的调控。

3.1 益生菌对早期瘤胃微生物的调控

益生菌指对动物有益的活性微生物,包括细菌、真菌等。益生菌有多种微生态制剂,包括乳酸菌、酵母菌和芽孢杆菌等。益生菌对早期瘤胃微生物区系的调控[31]主要表现为缓解断奶应激反应,解决反刍动物采食量下降、炎症、腹泻等问题。杨春涛[32]发现,添加益生菌预防或治疗腹泻的作用机制主要是通过增强幼龄反刍动物体内正常有益菌群来竞争性抑制病原微生物侵袭,从而降低犊牛腹泻发病率。奶牛炎性疾病包括奶牛子宫内膜炎、热应激、能量负平衡以及瘤胃酸中毒[33]。乳酸利用菌对缓解瘤胃酸中毒有很好的应用。氏巨型球菌作为主要的乳酸利用菌,在瘤胃中能利用超过70%的乳酸,且可与牛链球菌竞争生长底物,竞争性抑制牛链球菌的生长,减缓亚急性酸中毒[34]。复合菌的应用是近年来益生菌新的研究热点,左秀丽等[35]发现复合菌在促进瘤胃有益菌的生长、抑制有害菌、提升瘤胃液中消化酶的活性等方面具有更好的作用。但是复合菌添加必须要精确适量,过多或过少都达不到效果。因此合理利用益生菌调控瘤胃微生物,对于促进瘤胃微生物区系的建立、提高其生产性能具有长效作用。

3.2 日粮结构和组成对瘤胃的调控

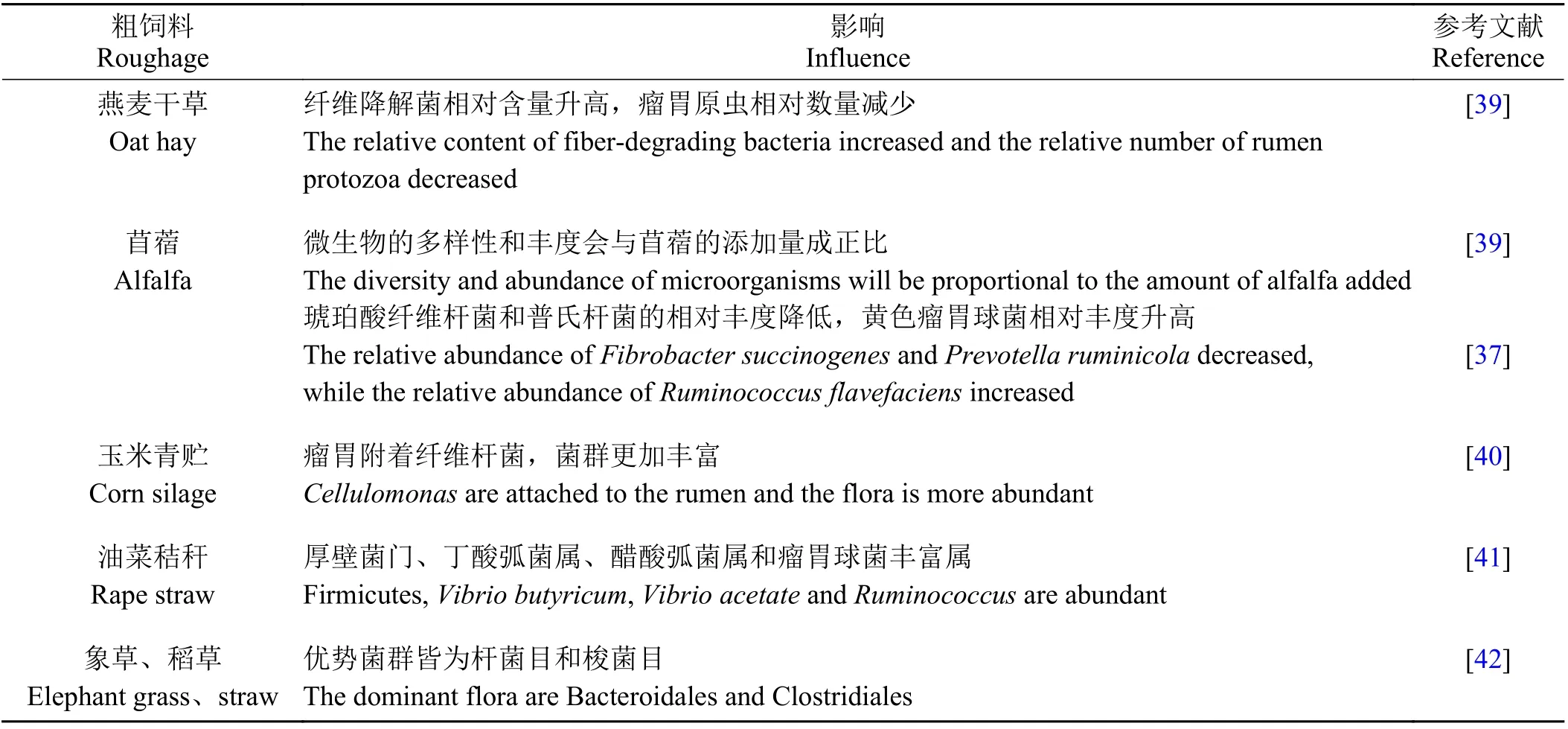

瘤胃微生物易受日粮成分的影响,因此可通过调节日粮来调控瘤胃微生物区系。一方面,高精料日粮可以显著提高瘤胃上皮单羧酸转运载体1、钠氢交换蛋白1 (NHE1)、钠氢交换蛋白3 (NHE3)的表达量,降低单羧酸转运载体4 的表达量[36],结果是促进瘤胃上皮对挥发性脂肪酸的吸收,而挥发性脂肪酸又可以促进瘤胃上皮细胞的分化和增殖。而另一方面,仅饲喂精饲料会导致发酵产物的快速堆积,进而引发瘤胃液pH 快速降低、瘤胃乳头过度角质化和瘤胃上皮黏膜出现斑块等现象[37]。而且过多的精饲料会在瘤胃中形成食糜黏附和瘤胃乳头聚集,从而降低瘤胃内营养物质吸收面积。因此,在一定精饲料的基础上增加优质粗饲料的饲喂,可以增大犊牛瘤胃容量,促进瘤胃乳头生长,并且使瘤胃微生物区系变得更加丰富,有利于瘤胃健康发育[38]。此外粗饲料的来源、添加水平及切割度也会影响瘤胃中的微生物,从而影响微生物代谢。表2 总结了不同的粗饲料对瘤胃微生物区系组成的影响。

表2 不同粗饲料来源对瘤胃微生物组成的影响Table 2 Effects of different roughage sources on rumen microbial composition

调控日粮组成也是改变瘤胃微生物区系的途径之一。当前的饲养方式主要有放牧和舍饲两种。谭子璇等[43]通过对不同方式饲养的牦牛瘤胃微生物的多样性分析发现,在肉质方面舍饲牦牛显著优于放牧牦牛,这可能与日粮的精细以及环境适宜有关。但是在微生物多样性、风味物质种类以及挥发性脂肪酸方面,放牧更具有优势。另外在微生物群落中不同的饲养方式对瘤胃细菌的影响更明显,细菌的变化也更明显。相比之下,放牧组细菌多样性更高,一些关键菌属差异显著。放牧还可以提高n-3多不饱和脂肪酸、亚麻酸等对人体有益脂肪酸的含量,降低n-6 / n-3 的比例[44],这可能是因为放牧动物吃的食物种类相对舍饲的更丰富。因此,可以对饲养方式进行调整进而调控日粮组成,达到改善瘤胃微生物区系组成的目的。

3.3 植物源性添加剂对瘤胃微生物的调控

近年来,随着国家无抗饲料政策的实施和对食品质量安全的重视,开发有机绿色添加剂成为新的的研究方向,对天然无危害的植物源性添加剂调控瘤胃发酵的研究越来越成熟,目前主要集中对植物精油、皂苷和单宁[45]等的研究。本文总结了一些主要植物源性添加剂的特点和对瘤胃微生物的影响及调控(表3)。

表3 植物源性添加剂的特点及对瘤胃微生物的影响和调控Table 3 Characteristics of plant-derived additives and their effects on and regulation of rumen microorganisms

植物精油有高效、绿色、无残留的特点,目前可作为添加剂调控瘤胃微生物和瘤胃发酵。在不影响瘤胃中挥发性脂肪酸浓度的前提下添加适量植物精油,可抑制瘤胃中超级产氨菌的产生,降低氨浓度的同时抑制CH4的浓度[46]。但是大量试验发现,植物精油在调控瘤胃微生物的同时也受精油种类和浓度的限制,如果添加的精油在抑制CH4产生的同时使营养物质的消化率明显降低的话,将不利于动物的生产[47]。植物精油主要发挥作用的部位是细菌细胞膜,作用机制是分子量很小的植物精油可以透过革兰氏阴性菌的细胞膜,最终改变细胞膜的构象,从而改变瘤胃微生物以及瘤胃发酵[48]。

皂苷是茶皂素的主要成分。茶皂素是最好的抗生素替代物,具有抑菌、抑制甲烷产生、保护环境等的作用。首先,皂苷作为添加剂可以抑制原虫,提高微生物蛋白质的合成率,使蛋白质流向十二指肠的时候效率更高[49]。其次,皂苷对部分真菌和细菌可产生作用从而改变其新陈代谢。皂苷还有一个重要作用就是可以抑制CH4的产生并减少CO2的排放,这主要是通过降低产甲烷菌的活性作用来实现的。在奶牛饲料中添加茶皂素可降低牛乳中的体细胞数,提升动物的生产性能,增强其免疫力[50]。皂苷作为瘤胃微生物调控剂的主要作用机制是改变瘤胃微生物种群的组成最终改变瘤胃发酵[51]。不同种类和不同浓度的皂苷对瘤胃的调控差异较大,因此发现和筛选更多有益的皂苷作为天然植物添加剂,对于反刍动物的生产性能和健康十分重要。

单宁是植物中广泛存在的一种多酚化合物。过去由于其味苦影响动物采食量一直未加利用,但后来发现单宁可以调控瘤胃微生物,主要体现在改善动物的生产性能、提高蛋白质的消化率、抑制甲烷排放、改善瘤胃发酵等方面[52]。单宁在瘤胃中可以抑制瘤胃蛋白水解菌的生长,它既可以和植物蛋白作用,又能与细菌作用,但这两种作用机制是不同的[53]。与植物蛋白的相互作用是通过聚乙二醇介导的,并且是可逆的,而与细菌的作用则不可逆。研究发现,单宁可能会通过降低瘤胃内毛虫属的数量对瘤胃蛋白质的利用起到负面影响[10],这有待进一步研究。单宁浓度对瘤胃的调控也有明显影响,丽丽等[54]研究发现饲粮中添加2%和4%的单宁可显著降低绵羊瘤胃中细菌和产甲烷菌含量,而过高则会对宿主产生毒害作用。因此在使用单宁调控时,需严格控制浓度,针对不同的试验添加特定的剂量。

3.4 瘤胃微生物移植技术的调控

近年来,瘤胃微生物移植技术(RMT)在调控反刍动物生长性能和消化代谢方面展现了良好的应用前景。RMT 主要通过重塑瘤胃菌群结构,从而调控瘤胃微生物区系,一般取瘤胃液而达到移植微生物的目的。瘤胃液基本承载了瘤胃微生物群落结构,因此可以作为微生物移植的有效供体[55]。

RMT 对治疗奶牛消化不良等疾病有显著效果。受饲粮变化影响,奶牛采食量通常会降低,但是通过RMT 技术可以使其采食量在较短时间内恢复,这可能是移植后的瘤胃微生物区系发生明显变化,刺激奶牛反刍,进而增强奶牛食欲[56]。Ribeiro 等[57]将野牛的瘤胃内容物与肉牛的瘤胃内容物互换,发现肉牛瘤胃内的生物群落结构发生了改变,蛋白质和氮的消化率以及干物质采食量提高。但是,干物质与中性洗涤纤维物质及其消化率并没有显著变化,这可能与肉牛本身的结构以及瘤胃内容物有关,还有待进一步的针对性研究。对于幼龄反刍动物,RMT 也有很好的应用。Ishaq 等[58]研究发现,将野生动物消化道内分离出的微生物饲喂给幼龄反刍动物后,可提高幼龄反刍动物的饲料利用率。

RMT 还常用于反刍动物术后的恢复治疗。试验表明,RMT 可以有效恢复抗生素所导致消化道微生物的紊乱[59]。虽然RMT 对瘤胃微生物区系有良好的调控作用,但是对其作用机理还处于探索阶段。Depeters 和Geoerge[60]认为,被移植的瘤胃微生物由于其自身优势,可快速在受体瘤胃中定殖,帮助瘤胃菌群重建,使微生物区系恢复稳态,从而改善动物健康。而一般移植瘤胃液的目的是稀释受体瘤胃液,从而影响受体瘤胃液的pH。移植给受体瘤胃液内的营养素对促进受体瘤胃微生物生长有积极作用[61]。一些消化不良的奶牛瘤胃通常表现出蠕动迟缓,移植瘤胃微生物时,对受体奶牛瘤胃壁的机械刺激会引起瘤胃壁的适度张力,这种张力可刺激位于瘤胃和网胃上的机械受体,使胃壁肌肉收缩,从而促进奶牛反刍和瘤胃蠕动[60]。虽然应用于反刍动物微生物移植技术的研究目前较少,其作用机制和操作技术仍然不详,但是目前已有研究证明该技术利大于弊。

4 小结与展望

综上所述,反刍动物瘤胃微生物区系结构和功能的变化对其健康和生产性能有重要影响。目前基于新的测序技术和手段,对瘤胃细菌的作用机制及建立过程的研究较为成熟。对古菌的研究主要集中于甲烷菌且重点关注了瘤胃微生物与甲烷排放的关系。而对于真菌和原虫,受培养方法、鉴别技术的限制,目前研究发现较少。对于瘤胃微生物区系的定殖规律目前还处于间断性研究阶段,没有完整的定殖过程。

通过调控瘤胃微生物区系,可以更好地发挥动物的生产性能,维持动物健康。目前有关瘤胃微生物区系的调控方法主要有改变日粮、添加植物源性添加剂以及微生物移植技术。瘤胃微生物移植研究目前还处于起步阶段,今后应大力发展微生物移植技术,深入研究定殖过程中各种微生物之间的相互作用,以及微生物与环境之间的作用。了解瘤胃微生物的演替过程,实现瘤胃的高效调控,从而改善动物的健康水平,提高其免疫力,解决由畜牧引起的一些环境问题。