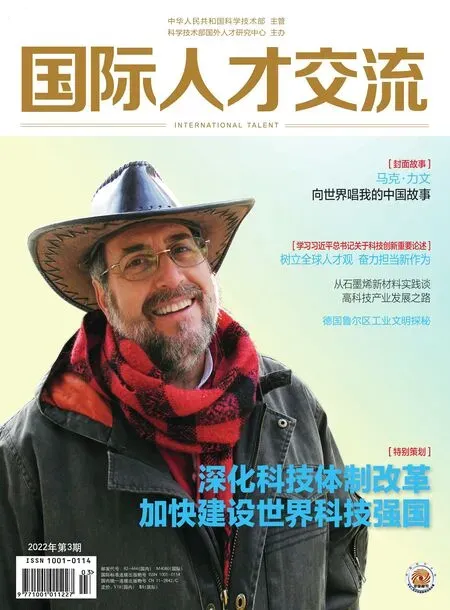

毛炳权:三次宝贵的“选择”

文/吴志菲

毛炳权,著名高分子化工专家,中国工程院院士。1933年11月出生于广东东莞,1952年进入大连工学院化工系学习,1954年前往苏联莫斯科门捷列夫化工学院高分子材料专业学习。曾任中国人民解放军华南军区独立十五团三营七连战士,在成都工学院高分子系塑料、化纤、高分子化学物理教研室工作过,后进入化学工业部北京化工研究院高分子部工作,曾任中国石油化工股份有限公司北京化工研究院科技委副主任、高级工程师。

一个飘雨的夏日,我们一行两人在北京化工研究院一间办公室,见到毛炳权院士。最初十几分钟里,毛院士不怎么说话,难怪网上几乎难以百度到他的资料。然而,我们的话题展开之后,尤其是问到老科学家早年在部队的经历时,老人便娓娓谈起自己初入伍时的情况,回忆起自己的战友,能看出他对那些事那些人的感情。

在与我们的交谈中,毛炳权院士说起自己几十年来大多数时候是被动跟着历史浪潮走,只有少数的几次是个人选择:中学时代报名参军;大学选择了石油化工专业;将近古稀之年加入中国共产党。他说,第一次选择改变了他人生的道路;第二次选择是对石油化工从不熟悉到熟悉、喜欢、热爱,几十年来无怨无悔;第三次选择是对中国共产党有强烈的向往之心。其言灼灼,其意切切。果然,这是三次宝贵的“选择”。

“国家需要工业化,我就应该念工科”

有一次,毛炳权回东莞考察,看到这片土地工业起飞,欣欣向荣,便萌生了以科研助力东莞发展的想法,在20多年后的2019年,这一想法终于成为现实。2019年,广东生益科技股份有限公司成立院士工作站,毛炳权和团队受邀加入,从事弹性纳米粒子或改性环氧树脂在覆铜板中的应用研究。当谈起和东莞合作的契机时,毛炳权脱口而出:“因为东莞是我的故乡,我得为她做点什么。我们到东莞,主要是帮企业解决科研上的问题,提升企业的自主创新能力,从而促进成果开发转化。东莞的科研平台做得越来越好了,我期待我们的研究对东莞科技和工业发展有所帮助。”

1950年,毛炳权在东莞中学读高二。那一年,适逢朝鲜战争爆发,国家发出“抗美援朝,保家卫国”的号召,热血青年纷纷响应,参军入伍。毛炳权正值风华正茂之年,毅然投笔从戎。那时,部队里绝大多数战士都是从农村来的,识文断字的不多,上过高中的毛炳权就属于凤毛麟角了。经过一两个月的政治学习和新兵训练,毛炳权被分配到连队里当文化教员兼文书。从一个青年学子到扛枪打仗的“大兵”,毛炳权深深体会到这个转变过程中的艰辛。那时,部队条件还很艰苦,没有营房,部队住在农村的祠堂和庙里,战士们就在地上铺些稻草睡觉。白天,大家一起学军事、学政治和完成本职工作,晚上还要轮班站岗放哨。“有一次夜晚放哨时,我将村民的猪误认作敌人来摸哨开枪打死了,这事被连里的战友当作笑话说了一阵子。”

在毛炳权关于部队生活的回忆中,行军是其中印象最深的部分,也是当时让他最感苦不堪言的时候。那时,部队经常行军,而部队很少有现代交通工具,只有靠战士一双脚板步行。军令如山,接到出发命令后,战士必须要背着自己的武器、粮食、背包等所有负重,甩开双腿,按时到达目的地。当然,对老战士或者是农村入伍的战士来说,走远路并不算什么难事。但是当时的毛炳权,个子小,一副文弱书生的模样,而且参军前他只是在学校读书,从未经历过如此强度的锻炼。他回忆说:“第一次行军80里,虽然有老同志帮我扛背包,但枪支、手榴弹、子弹带、钢盔等无论如何得自己带,第一天走下来,两脚掌全是血疱。在领导和老同志的帮助和鼓励下,第二天咬咬牙又上路了,跟着部队从粤东走到粤西,总算完成那次长行军任务。”每次行军,毛炳权只能咬牙坚持。但是,对于有抱负、有上进心、有信念的人来说,磨难必能成为日后腾飞的动力。多年以后,毛炳权曾这样说:“艰苦而紧张的部队生活,加速了我的成熟,让我懂得珍惜后来在国内外难得的学习机会,勉励我更加勤奋学习和工作。”

1952年,毛炳权所属部队驻扎在丹东,准备入朝参战。当年夏,朝鲜战争进入相持阶段,国际形势有所缓和。其时,新中国将开始实施第一个五年计划,需要大批建设人才,便从部队和机关中抽调一些青年经过短期补习后,保送到高校读书。毛炳权在高中阶段应征入伍,文化基础较好,被上级选调去上大学。毛炳权先在东北人民大学(吉林大学前身)补习了三四个月,填补大学志愿时他选择了大连工学院化工系,从此踏入化工领域一往而矢志不改初衷。

谈起当年是什么契机使他选择了化工专业,毛炳权透露,“奥秘”其实很简单,“当时我想,国家需要工业化,我就应该念工科。但是,那时我对工科专业并不了解,只是在中学时听老师讲过,化学能生产炸药、火药、肥料等产品,是不可缺少的行业。”两年的军旅生涯,使这位多思的青年成熟不少——新中国武器装备方面的落后,激发了毛炳权在此领域大干一番的壮志。尤其,他知道化工行业不但能生产军工产品,而且也能生产化肥等产品,对国防及农业生产都很重要。关于少年时期的困惑,如今他已逐渐悟出答案:落后就要挨打,只有走发展科学、振兴实业的道路,才能强国富民,不受外族欺侮。就是抱着如此单纯的想法,毛炳权作出了这个关系到他一生前途的选择——说简单,确实也简单。然而,就这样一个朴素的想法,决定了毛炳权一辈子在化学工业领域,像头老黄牛一样勤勤恳恳地开疆拓土,耕作不休……

“留苏生”有幸谛听伟人讲话

进了以前想都不敢想的大学,毛炳权深感自己的幸运。学习机会如此难得,他怎能不刻苦学习?课前预习,上课认真听讲,课后复习——毛炳权真真正正地全心扑在了学习上,“我那时的学习成绩比中学期间要好很多,对于化学工业专业也是非常感兴趣”。在大连工学院学习一年之后,毛炳权又很幸运地被选上了留苏预备生,“那时,中苏友好,国家要在各个院校里面选择一部分人去苏联留学深造。大连工学院采用考试选调的办法,我作为化工系十名考中的学生之一被保送去苏联留学”。

1953年,毛炳权和其他留苏预备生在北京俄文专修学校(现北京外国语大学)学习了几个月的俄文。他们入校后的主要任务是强化突击学习俄文,要听、说、写都会,进行政治学习并接受组织严格的政治审查。次年,毛炳权和同行的其他留苏学生乘坐从北京到莫斯科的专列,通过各项检查后进入苏联。毛炳权进入以著名化学家门捷列夫名字命名的门捷列夫化工学院学习。门捷列夫化工学院创建于1920年,是一所世界闻名的培养化学、化工高级人才的专业院校。

当时,一个留苏学生的学费是国内五个大学生的学费。想到国家在经济十分困难的情况下还花大量经费送自己出国学习深造,大多数人都非常努力地学习,“我们白天上课,晚上看书、补笔记,能多学一点就多学一点”。在苏联留学那五年里,毛炳权每天除了给自己留下必要的休息时间及就餐时间,其他绝大部分时间都在潜心钻研理论知识,门门功课都是五分。

1957年11月17日,大约3500名在莫斯科各高校留学的中国大学生、研究生、实习生和军事院校学生从四面八方来到莫斯科大学,接受了毛泽东主席的接见。

提起毛泽东那次在莫斯科大学接见中国留苏学生的著名事件,毛炳权记忆犹新。他回忆说:“那年11月16日,我们接到留学生管理处的通知,让我们17日上午到列宁山上莫斯科大学的礼堂听报告。”莫斯科11月的天气已很寒冷,而且16日刚下了一场大雪,莫斯科大学的礼堂里却热气腾腾,挤满了人,另外还用了一个俱乐部和一个教室才算装下那么多留苏学生。上午10点钟,时任中共中央宣传部部长的陆定一给留苏学生们作了国内外形势报告,直到下午3点多钟报告才结束。这时,他们已经确切知道,毛主席要开完国际会议后才能来接见留苏学生。“大家群情激奋,舍不得放弃已经占好的位置,为了不饿肚子,只好互相约好轮流去吃午饭。”

毛炳权院士在中国石油化工股份有限公司长期从事聚丙烯催化剂的研究。图为北海市中石化北海炼化聚丙烯生产车间工人在监控聚丙烯生产线(新华社记者 周华 摄)

下午6时许,激动人心的历史时刻终于到来!毛泽东和邓小平、彭德怀、乌兰夫、杨尚昆、胡乔木等出现在莫斯科大学的大礼堂。顿时,所有学生情不自禁地都站起来欢呼、鼓掌。毛炳权的耳边,响起一片又一片雷鸣般的“毛主席,您好”“毛主席万岁!”等口号声。“这时,有的同学高喊‘毛主席,我们看不清楚您’。因此,为了同学都能看清楚,毛主席高兴地走到讲台的前沿和两端,频频向大家招手致意。那天,他穿着灰色中山装,身材魁梧,红光满面,他走到哪里哪里的人群就像涨潮的海水向前涌动,因为所有人都想离领袖近一点。”礼堂内暴风雨般的掌声此起彼伏。毛炳权随着大家一起振臂高呼,向毛主席致敬。

尔后,毛泽东走到讲台中央,对留苏学生们即兴发表了那段著名的演讲。时隔多年,毛炳权流利地背起了那段铭刻在脑中的名言,“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上”。他还记得,毛主席说完那段话后还教导学生们说,“青年人应具备两点,一是朝气蓬勃,二是谦虚谨慎”。毛炳权说,在讲话中,毛泽东纵论天下,旁征博引,说出了“世界上怕就怕认真二字,共产党就最讲认真”的名言。那次与留苏学生见面,毛泽东的讲话亲切和蔼,风趣幽默,激起留学生们热烈的回应,台上台下有问有答,其乐融融。近一个半小时的接见和讲话,使大家沉浸在无比的激动和幸福之中。每每回忆那天的场景,毛炳权的耳边就会回响起“毛主席万岁”“为党奋斗50年”“为祖国工作50年”等如雷鸣般的口号声。

在大礼堂接见完留苏学生之后,毛泽东还特地从大礼堂来到学生俱乐部,对早已聚集在那里等候的数百名留学生讲话勉励,“第一,青年人既要勇敢又要谦虚;第二,祝你们身体好、学习好、工作好;第三,和苏联朋友要亲密团结。”毛炳权回忆说。毛主席还到同学宿舍察看,询问留学生的学习生活情况,勉励大家“要努力学习,建设祖国,加强与苏联师生的友谊”。那时国家对留苏学生寄予很高的期望,“中央领导一到莫斯科就会和留苏的学生见面,毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、李富春等中央领导人都曾给留苏的学生讲过话”。领导人的殷切期望,国家的迫切需求,都化成了一股力量,激励着包括毛炳权在内的留苏学生将本专业知识学精学透。寒暑假时间很长,包括毛炳权在内的中国学生不去游玩而是向老师申请去工厂参观实习。在老师的帮助和协调下,毛炳权和其他本专业的中国同学参观学习了很多当时苏联的化工厂,例如炼焦厂、醋酸纤维厂、尼龙厂、高压聚乙烯工厂、低压聚乙烯中试装置和有机硅装置等。毛炳权回忆说:“那些工厂对中国学生很照顾,他们的工程师都会对我们做详细的讲解,感到很有收获。”可以说,“有心”的毛炳权年轻时的这些求学经历,都为几十年以后他在高分子领域取得显耀成绩打下了坚实的理论与实践基础。

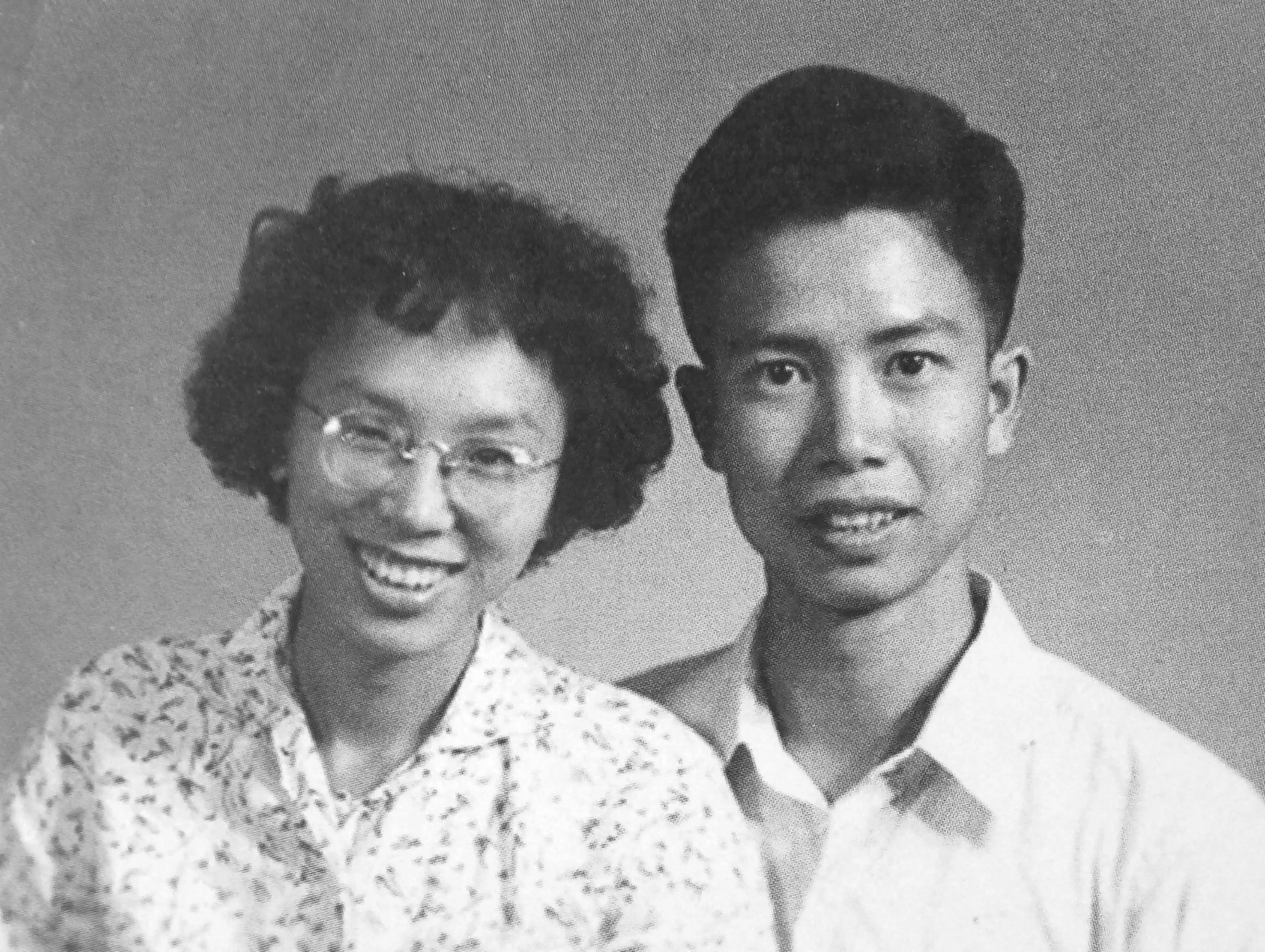

1961年,毛炳权与妻子的合影

下工厂参观实习期间,毛炳权敏锐地注意到塑料高分子专业是一个比较新的行业,发展也比较快。因此他于1956年申请转专业,从染料中间体转到塑料。三年级下学期后,毛炳权被老师批准参加科研小组活动,毕业前他在苏联高分子方面核心学术期刊《高分子化合物》上发表了两篇文章,顺利完成了学位论文。毛炳权说:“那时,我的导师曾经表示希望我能够继续攻读副博士学位。但是我想到国内正处于急需用人之际,便于1959年回国,被分配到成都工学院(现并入四川大学)教书。”

1953年,成都工学院建立塑料专业,开始招收塑料专业本科生。初到成都工学院时,毛炳权被分配在塑料工程专业,后来又转入合成纤维专业,“当时是‘大跃进’年代,学校成立了塑料与合成纤维专业委员会,我就被分入这个单位”。1964年,经国家教育部批准,成都工学院建立高分子研究所,所长徐僖是中国高分子研究领域的前辈。

在成都工学院工作期间,毛炳权在教学之外,参与了本教研室开展的聚甲醛研究工作。利用1963年暑假,毛炳权和同在一个教研室研究聚甲醛的同事何勤功共同完成一篇半于“醛酮类聚合物”的综述性文章。并在1964年《化学通报》第一期全文刊登。

1959年至1965年,毛炳权在成都工学院度过了几年平静的教书、研究生涯。这种情形在那场浩劫中被打破。由于妻子有海外关系,毛炳权先是被从“工艺教研室”调到“高分子物理、高分子化学”基础课教研室。

“由于回国后对‘大跃进’等情况不理解,加上回国初期和苏联老师同学书信较多,在学校‘四清’时,我被划分为‘三类分子’。”1969年10月,成都工学院的师生下乡去四川邛崃军垦农场搞“斗批改”,毛炳权在农场里整整待了两年。这一切并没有使毛炳权消沉,工作的调动、备受冷落正好使毛炳权找到了一个相对较安静、可以思考问题的地方,巩固了自己的理论根基。

为“催化剂”更新换代呕心沥血

1971年12月中旬,毛炳权终于与妻子结束了12年的两地生活,被调到化工部北京化工研究院(现中国石化北京化工研究院)工作,开始了从事聚丙烯课题的科学研究与科技创新。那时他已近不惑之年,十分庆幸又有机会重返技术岗位,决心要把失去的时间夺回来。

聚丙烯是五大通用合成树脂之一,是一种性能优良的热塑性合成树脂。聚丙烯具有比重小、无毒、易加工、抗冲击强度高、抗挠曲性及电绝缘性好等优点,可采用注塑、挤塑、吹膜、涂覆、喷丝、改性等多种加工手段生产各种工业和民用塑料制品,产品广泛应用于电子电器、汽车、建材、医疗、包装等领域。对于当时的毛炳权而言,聚丙烯是个新课题。

现在,聚丙烯是国际上最主要的塑料品种之一。而催化剂则是聚丙烯工业发展的灵魂。在国外,自从20世纪50年代意大利人Natta发明研制的第一代催化剂问世后,催化剂的发展非常迅速,60年代开始工业化,70年代国外已经大量生产聚丙烯。那时,中国关于高分子的研究情况令人忧心。20世纪60年代初,中国开始进行聚丙烯催化剂的研究和开发,并曾经进口了一套半工业装置,只是由于技术不成熟,该装置长期不能正常开工,给国家带来很大损失。20世纪70年代,中国又进口了一套大型万吨级生产装置,这套装置从设计、设备、仪表到产品牌号在当时都是国际先进水平,但由于当时使用的是国际上第一代催化剂,致使工艺落后,需要脱催化剂灰分和脱无规聚合物,流程长,设备繁多并且全部依靠进口,建设费用十分高昂。所以,当时要在国内大面积推广,经济上和技术上都不大可能。因此,改进聚丙烯催化剂成为聚丙烯成套生产技术进步的关键所在。为了彻底了解这套装置,毛炳权争取到工厂参加开车约一年。在老一辈高分子合成专家唐士培教授的带领下,毛炳权和同事们研制出中国第二代聚丙烯催化剂——络合Ⅰ型催化剂,并在北京向阳化工厂成功地建成一套催化剂小型生产装置。此次成功,成为毛炳权在聚丙烯催化剂研制方面的一个起点。

1978年,毛炳权正式负责聚丙烯催化剂的研制工作。在络合Ⅰ型催化剂的基础上,他带领课题组于1978年开发出络合Ⅱ型催化剂和丙烯液相本体聚合新工艺。并与瓦房店纺织厂合作,在该厂的中试装置上使催化剂效率达到近1万倍,省去脱催化剂残渣和脱无规物工序,在世界上较早实现无脱灰、无脱无规物工艺。1979年在丹阳化肥厂建立全国第一个年产2000吨间歇式液相本体法聚丙烯装置。由于流程短、设备简单,并且都是国产碳钢设备,达到投资省、上马快、利润高、成本低的目的,此项科研成果1982年获国家发明三等奖,并至今仍在应用。

20世纪80年代初世界聚丙烯催化剂的发展又出现了新动向。一些发达国家开发的被称作第四代聚丙烯催化剂——聚丙烯高效催化剂几乎垄断了国际催化剂市场。中国先后从国外引进了10多套大型聚丙烯装置,并且每年还要花费近千万美元进口几十吨催化剂。为了降低生产成本,节约当时十分宝贵的国家外汇,研制中国自己的聚丙烯生产所需的催化剂迫在眉睫。身为聚丙烯课题研究负责人的毛炳权深感责任重大,他知道,不论是前辈们的艰苦开拓,还是自己和同事们的披荆斩棘,无一不是为了让中国在世界化工领域占有一席之地,不再受制于人。他决定要大干一场,“为了打破受制于人的局面,研发拥有自主知识产权的新型聚丙烯催化剂非常有必要”。

1984年5月,毛炳权带领课题组开始了新的催化剂的研究工作。他和同事们一次次查阅资料、做试验,失败、讨论、修正、再试验,一步一步地前进。毛炳权说,整个团队都很积极,勤奋工作。“当时,除了倒班做实验,就是看文献,仅是积累的文献卡片就有一尺厚。”通过反复试验,他们终于发现氯化镁的合理溶解析出是催化剂研发的关键所在。“在8月份确定了实验的基本方案,然后采用正交设计法优化实验,省去了很多时间,在12月份基本就小试定型。”这种新型催化剂被命名为“N型高效催化剂”。1985年4月1日,中国开放专利申请第一天,研发团队为N型高效催化剂申请了专利,成为中国第一批授权的专利之一,为以后该项技术在国际上的专利技术转让打下了良好的基础。

当时国内还没有连续法聚丙烯中试装置,在一个偶然的机会,毛炳权向美国Phlillips公司介绍N型高效催化剂时,对方表现出了浓厚的兴趣,当即表示可以带一些催化剂样品回去做一些评价试验。没过多久,对方传来消息,表示对评价结果很满意,希望准备更多样品在他们的连续中试上做评价。研究院集中力量在最短时间内准备好所需样品发往美国。结果,中试评价效果也很好。双方坦诚合作,一举打破Himont和三井石化催化剂在国际市场上的垄断地位,各项技术指标达到或超过同类催化剂水平。N型高效催化剂相继获得了中、美、日及欧洲5个国家的专利,并且1988年将专利生产和销售许可权以1800万美元的高价成功地转让给美国Phlillips公司,这一技术至今还保持着中国专利技术转让费的历史纪录。美国Engelhard公司据此专利生产的Lynx系列催化剂在国际上有很高的知名度和市场占有率。毛炳权说:“这说明我们给国家作了贡献,当时感觉很高兴、很幸福、很光荣。”

N型高效聚丙烯催化剂在国外的成功应用,促进了其在国内的推广。为了使N型高效聚丙烯催化剂应用在中国的生产装置上,毛炳权和同事们一次次深入企业广泛宣传。即使在北京寒冷的冬季,他们还和厂方一起奋战在生产一线。随后,N型高效聚丙烯催化剂第一次在中国间歇聚丙烯装置上成功地应用。并且,在中国石化总公司的支持下,又在扬子石化、上海石化等大型聚丙烯连续性装置上成功试用。实践证明,中国自己研制的N型高效催化剂各种指标均达到国际同类产品水平,而价格仅为进口催化剂的40%。现在,N型高效催化剂在国内得到了大面积的推广,上海、大连、广州、洛阳、盘锦和抚顺等地的大型聚丙烯连续性装置上都应用了N型高效催化剂,已取代了绝大部分进口催化剂,并由北京奥达石化新技术开发中心建成投产了一套年产30万吨的N型高效催化剂生产装置,为N型高效催化剂在国内、国外的进一步推广打下了坚实的基础。在此专利基础上,毛炳权团队还开发出了多个聚烯烃催化剂新品种。

N型高效催化剂从1984年试验室研制成功,到1993年在生产装置上广泛应用,形成现实生产力,产生巨大的经济效益,中间经历了整整9年的时间。该技术1993年获国家发明二等奖。以N型高效催化剂为基础开发的“聚丙烯环管成套技术”,于2001年获国家科技进步一等奖。

为了大力发展聚丙烯行业,从20世纪80年代末起,中国开始引进世界上最先进的Spheripol环管法聚丙烯工艺。Spheripol工艺主要采用跨国公司Montell(Basell)的催化剂。该催化剂十分昂贵(50万—60万美元/吨),致使在引进的同时,造成了聚丙烯成本长年居高不下,缺乏市场竞争力,也使中国每年因此耗费2000多万美元的外汇。前期自主研发的N型高效聚丙烯催化剂的确是一项重大突破,但不适用于Spheripol共聚工艺生产共聚物。因此,在研究N型高效聚丙烯催化剂的时候,毛炳权就已经在探索应用于丙烯共聚物的大球催化剂。

1989年,国家计委和中国石化总公司决定,由北京化工研究院承担开发具有自主知识产权的聚丙烯球形高效催化剂,并且要求国产催化剂各项技术指标达到或超过进口催化剂水平。次年,毛炳权正式承担了此项科研课题。靠着拼命的精神,他带领他的团队再次取得辉煌战绩。1991年,球型催化剂顺利通过实验室研究与中间试验的鉴定,并取得了中国专利。当球型催化剂中试鉴定后,积劳成疾的毛炳权得了脑出血。他做完手术后从昏迷中醒来,首先想到的是手头上的工作材料。见到守在病床边的同事,他焦急地抓住同事的手,叮嘱说:“快,赶紧派人将它送去开车,否则报告就出不来了!”

目前,针对不同的聚丙烯生产工艺,已开发成功DQ-1、DQ-2、DQ-3、DQ-4四大系列催化剂,形成制备技术的系列专利,并在新疆独山子、大庆、大连、中原乙烯、九江、茂名等国内14家大型聚丙烯生产企业得到广泛应用。同时,DQ催化剂还走出国门,在东南亚及中东地区的市场逐年扩大。该催化剂已推广应用于国内外二三十套环管、釜式连续及间歇工艺聚丙烯生产装置上,进行均聚、无规共聚和多相抗冲共聚三大在聚丙烯产品的工业生产。

DQ催化剂系列化产品替代进口的催化剂,结束了中国大型聚丙烯装置长期依赖进口催化剂的局面,实现了多种聚丙烯工艺所需催化剂的国产化,标志着中国聚丙烯催化剂的技术和生产达到了国际先进水平。DQ催化剂技术也为开发具有国际经济规模的20万吨/年聚丙烯装置国产化,即第二代环管技术提供了重要的技术支撑,加速了中国聚丙烯成套技术国产化的开发。DQ催化剂的成功研制开发及大面积推广,带来的最直接效应就是国外同类催化剂的被迫大幅降价,相应降低了中国聚丙烯的生产成本,增强了聚丙烯产品的国际竞争力。DQ催化剂的成功研制也为聚丙烯生产企业带来了巨大的经济效益。

一位“向下看”的科学家

几十年来,毛炳权一直从事着聚烯烃工艺和催化剂的研制开发工作,从络Ⅱ、N型高效催化剂到DQ球形催化剂,每个催化剂从小试、中试、工业化、推广都做了近10年。3个催化剂3个国家发明奖,毛炳权的科研之路硕果压枝。1995年,他当之无愧地被评选为中国工程院院士。2005年,他获得何梁何利基金2004年度的科学技术进步奖,成为十几年来中国石化系统的第6位获奖者。谈起自己的成就,毛炳权很谦虚地归功于自己在化工领域的研究有一个好的平台。他说,在化工部期间,北京化工研究院的课题大多来自中国石化总公司,研究和实践相结合,才能实现双赢。“化工部撤销后,北京化工研究院归属于中国石化集团公司,更走出了一条科研和工业相结合的道路。”

毛炳权认为,集体的力量是无穷的。自从1978年正式担任北京化工研究院聚丙烯催化剂课题负责人以来,毛炳权带领科研团队取得了令人瞩目的成绩。谈及如何在一个团队中做好人才的协调,他说:“一个人的才能总是有限的,必须依靠集体的智慧、力量,以前如此,现在、将来也是如此。”毛炳权是这么说的,也是这么做的。作为科研负责人,他从不武断地拍板定案,而是广泛征求组员们的意见,群策群力,从而得出最后的结论。毛炳权说自己几十年来大多数时候是被动跟着历史浪潮走,只有少数的几次是个人选择。“我要在余生中继续发挥余热,为石油化工事业添砖加瓦。”

作为中国著名的高分子化工专家,毛炳权不遗余力地培养后学。他从1988年开始带研究生,迄今已经培养了20多位硕士、博士及博士后。目前,他虽然已经年逾八旬,但是依然带着几位博士生。在他的指导和培养下,几名研究生现在已经成长为北京化工研究院年轻技术人员中的佼佼者、化工战线的生力军。他还长期担任高分子材料工程国家重点实验室(四川大学)学术委员会主任,尽管事务繁忙、身体偶有不适,却总是抽时间出席实验室的学术委员会会议,指导实验室的建设和发展。

2003年7月1日,将近古稀之年的毛炳权宣誓加入了中国共产党。他说,这是除了参军、学化工专业之外,他为自己的人生作出的第三次选择。“由于我的‘出身’不好,还有因看不惯当时‘左’的做法,在成都工作时挨批判,后来又看到了一些当官的腐败现象,就不想入党了。当时就想,老老实实给国家作贡献就得了。然而,改革开放以后,党的实事求是的思想路线使人民富裕了,国际地位提高了,我们的国家越来越强大,心中又萌生加入中国共产党的强烈愿望。”老人的话很朴实,却让人不由对他更心生敬意。

毛炳权除了倾情于自己的专业,更注视着现实,他就是这样一位“向下看”的科学家。科学技术必须面向生产,这是毛炳权一直强调的。在20世纪70年代到80年代期间,他曾先后走遍国内东南西北的二三十个工厂,向生产第一线的工人学习,解决生产中的实际问题。现在,环境污染严重,化工企业往往成为众矢之的。毛炳权认为,只要政府严格监管,企业重视治理,污染问题可以得到控制,做大化工产业不会加重污染。延伸产业链也可以降低有害气液体的排放。只要企业主动加强与科研单位的合作,广泛采用新材料方面的最新科研成果,不断延伸产业链,完全可以变废为宝,在降低有害气液体的排放的同时,取得可观的经济效益。