经济政策不确定性、CEO金融经历与企业金融化

姚德权 付晓菲

作者简介: 姚德权(1963—),男,湖南安乡人,博士,湖南大学工商管理学院教授,博士生导师,研究方向:金融分析与管理、公司治理与绩效评价。

摘 要:基于Baker等人开发的经济政策不确定性指数,依据沪深两市A股非金融行业上市公司样本数据,考量经济政策不确定性对企业金融化的影响机制以及CEO金融经历所发挥的调节效应。结果表明,经济政策不确定性的上升对企业金融化抑制效应显著,具有金融经历的CEO可以缓解该抑制效应,且非国有企业中更显著;进一步研究发现,CEO过度自信在CEO金融经历的调节效应中发挥部分中介作用。鉴此,政府应优化实施经济政策的方式,改善民间投资环境;企业应合理配置高管团队以发挥烙印机制的最优效应,完善高层管理人员的约束和激励机制;管理者需正确认识自身优势,避免盲目自信导致过度投资。

关键词: 经济政策不确定性;CEO金融经历;过度自信;金融化

中图分类号:F832.51;F120 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2022)01-0017-10

一、引 言

实体经济是一个国家繁荣发展的重要基石。近年来,实体经济增速放缓,中国经济出现了“脱实向虚”的明显趋势。越来越多的企业偏离主业涉足金融行业以谋求新的利润增长点,大量资本脱离实体经济而涌入虚拟经济部门,金融利润日益成为企业盈利的主要来源,最终产生“企业金融化”现象。

企业金融化是指企业将越来越多的资源投资于虚拟程度较高的金融资产的行为和趋势[1]。企业热衷于金融投资的原因主要在于实业投资市场的收益率持续低迷而金融投资市场却欣欣向荣,投资利润不断攀升[2]。有学者研究发现,企业金融化会对主业发展产生“蓄水池”和“挤出”两种效应,并且后者大于前者,即从总体上来看金融化不利于企业未来主业的发展[1]。过度的企业金融化会使实体经济的转型升级面临严峻的挑战,容易造成经济繁荣的假象甚至引发金融危机,增加经济健康运行的风险。

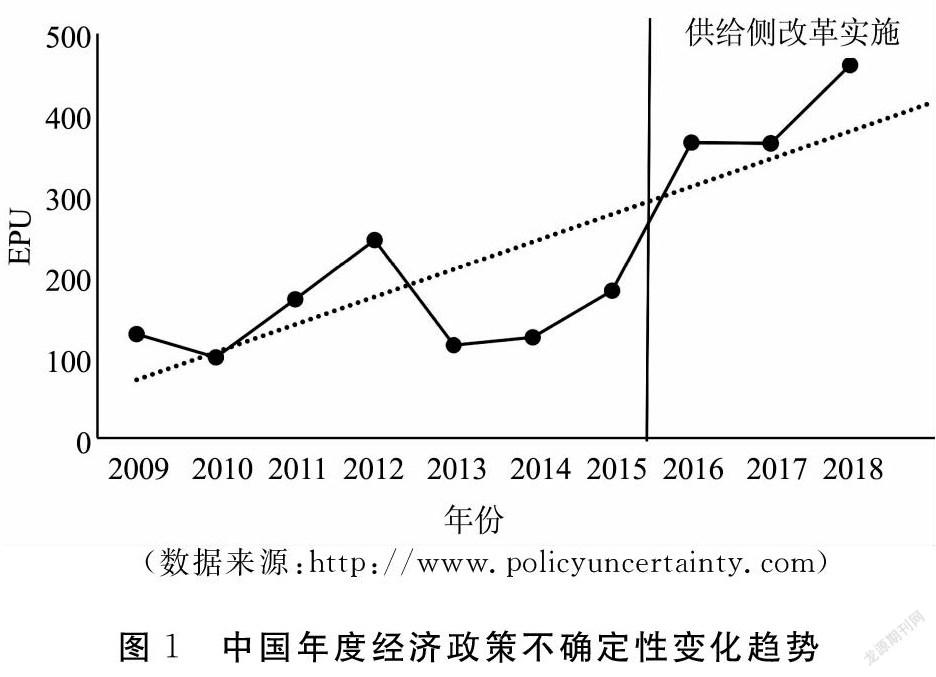

同时,中国正处于改革的攻坚阶段和发展的关键时期,一系列的经济政策是实现中国经济转型升级并持续发展的源动力。近年来,特别是2015年供给侧结构改革实施以来,经济政策的频繁推出和调整不可避免地对经济社会的运行和企业生产经营产生重要影响,特别是经济政策在未来指向、强度等方面的不明确所带来的不确定性加大[3],如图1所示。一方面,在政策出台之前企业很难对未来政策的内容做出准确预测;另外,政策出台之后,由于政策的执行力度和效果存在多重可能,企业面临较大的不确定性。关于经济政策不确定性对企业投资行为的影响,现有研究主要集中于经济政策不确定性对生产性投资(比如固定资产投资)的影响,Kim和Kung(2016)、刘贯春等(2019)研究发现,经济政策不确定性显著抑制企业的固定资产投资,可能促进企业金融化趋势,加重经济“脱实向虚”。另一方面,经济政策不确定性也可能通过加剧金融资产价格波动、降低企业的融资能力等途径,对企业金融化投资发挥显著的抑制作用[4,5]。于鉴此,在已有文献的基础上进一步验证经济政策不确定性对企业金融化的影响机制,厘清经济政策不确定性与企业金融化的关系,对政府优化实施经济政策的方式具有重要的启示意义。

经济政策不确定性是比较抽象和宏观的,是客观存在的事实,企业往往只能被迫接受而很难改变。仅研究经济政策不确定性对企业金融化的影响对于企业的现实指导意义并不显著。为更好地发挥企业的主观能动性,研究企业微观因素如何在经济政策不确定性与企业金融化的关系中发挥作用是十分有必要的。已有文献表明,企业为满足管理需要,更倾向于聘用具有特定行业从业经验的高管[6]。相对于其他行业,金融行业是一个从业压力较高的行业,竞争非常激烈,具有金融从业经历的高管会对不确定性环境下企业的金融投资决策产生重要影响。CEO作为企业的掌舵者和高管团队的核心成员,对企业的金融投资决策具有决定性的影响,更加具有样本代表性。因此,从企业内部出发,讨论CEO金融经历在经济政策不确定性与企业金融化关系中所扮演的角色非常必要。

综上所述,相对于已有研究,本文贡献主要体现在以下两个方面:其一,只有少数研究关注经济政策不确定性对企业金融化的影响,且尚未形成统一的观点,本文在已有研究的基础上,选取不同的样本期间和变量度量方式,再次验证了经济政策不确定性对企业金融化的影响,为该领域的学术研究提供更多的经验支持。其二,为充分发挥不同主体在治理企业过度金融化中的作用,本文关注了经济政策不确定性、CEO金融经历和企业金融化之间的逻辑关系,将三者纳入同一分析框架,考量CEO金融经历在经济政策不确定性与企业金融化的关系中所发挥的调节效应以及不同产权性质的异质性表现,为把握企业金融化的尺度提供了微观和宏观层面的证据,拓展了新的研究视角。宏观层面,为政府如何有针对性地制定和调整经济政策提供了建设性意见,对引导经济“脱虚向实”、治理当前实体经济和虚拟经济结构失衡问题、促进经济可持续发展具有重要的理论和现实意义;微观层面,为企业调整高管任职结构、合理配置高管团队提供了有针对性的、可靠的证据支持和决策参考。

二、理论分析与研究假设

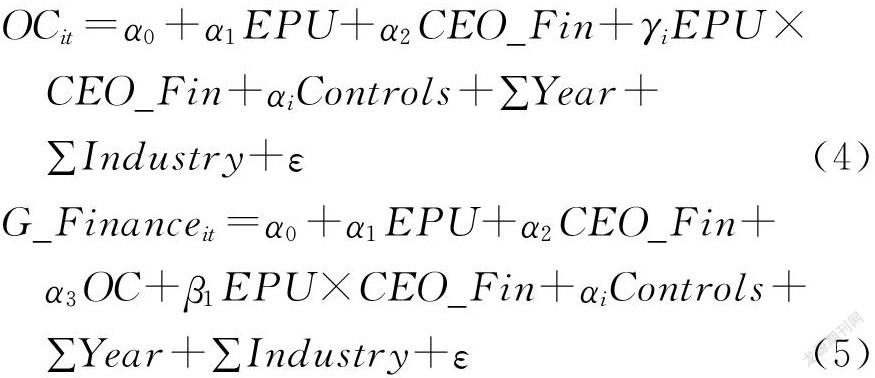

为厘清经济政策不确定性、CEO金融经历和企业金融化三者的逻辑关系,首先,从经济政策不确定性对企业金融化的影响机制入手,在此基础上引入调节变量CEO金融经历,考量其發挥的调节效应及具体的作用机制,理论模型如图2所示。其次,通过文献梳理和理论分析,提炼出两个主要的研究假设。

(一)经济政策不确定性与企业金融化的关系

中国经济正处于增长速度的换挡期,随着供给侧结构改革的深化,政治和经济环境的变化莫测使得政府不断权衡和调整经济政策,经济政策的频繁变动势必会带来较高的不确定性,而经济政策不确定性会对企业决策产生重要影响。王红建等(2014)指出,经济政策不确定性是企业难以规避的风险,势必会对企业金融化行为产生一定的影响[7]。胡奕明等(2017)指出,企业持有金融资产主要出于两种动机:预防性储备动机和投机动机[8]。杨筝等(2017)指出出于流动性管理、金融市场风险的考虑,企业会将闲置资金投资于金融资产,以实现流动性储备或者追逐利润的目的[9]。金融资产具有流动性储备和投资双重功能。相对于固定资产,金融资产投资呈现出短期化、流动性强等特点,当出现流动性短缺时,企业在短时间内可以通过出售金融资产来及时弥补资金缺口。Opler等(1999)提出,企业的收入、成本、利润以及现金流在未来的生产经营中都会面临诸多的不确定性,为了应对流动性危机,企业会持有一部分现金和金融资产以降低资金链断裂对企业带来的负面冲击[10]。 Duchin 等(2010和2017)研究发现,企业为了降低经营风险,会持有一定数量的金融资产[11,12]。但是,经济政策不确定性的上升增加了准确预测市场需求的难度,企业现金流的不确定性也会相应提高。在经济政策不确定性较高的情况下,金融资产的价格也会出现波动,金融资产在流动性方面所具有的优势在较高的不确定性下难以体现。

本文认为,经济政策不确定性上升对企业的金融化具有抑制作用,这与彭俞超等(2018)和许罡等(2018)的观点不谋而合[13,14]。具体原因如下:第一,从投资者的角度来看,投资者面对高度不确定性时往往无法判断企业未来的增长前景,进而减少投资。Pástor和Veronesi(2013)指出经济政策不确定性的上升会加剧企业股价的波动性,从而影响投资者对投资前景的判断[15]。陈国进等(2017)将经济政策不确定性纳入股票定价模型,研究发现经济政策不确定性的上升会增加金融市场的波动性和系统性风险,对于风险规避的投资者来说,从事金融资产投资的意愿会降低[16]。第二,从管理者的角度出发,经济政策不确定性的上升同样会干扰企业管理层对未来经济形势的判断,从而影响管理者对经济政策的预期。金融资产具有期权特征,基于实物期权理论,李凤羽等(2015)指出,经济政策不确定性的上升会增加未来现金流的不确定性从而抑制企业的投资[17]。而且,当经济政策不确定性上升时,管理者对于金融投资项目的未来现金流的预测很可能出现偏差,甚至是错误的,而企业需要承担金融资产投资决策失误的后果。在这种情况下,管理者会变得更加谨慎,从而倾向于继续等待更好的投资机会,进而推迟投资行为。因此,经济政策不确定性的上升会增加金融资产的价格波动从而降低其流动性,这对于出于预防性储备动机持有金融资产的企业而言,金融资产的投资价值将大打折扣,从而抑制企业的金融资产投资。第三,从债权人的角度来看,蒋腾等(2018)和Julio等(2012)指出高度经济政策不确定性会增加金融体系的系统风险,作为主要债权人的银行会更加谨慎并缩小信贷规模,从而削弱企业的融资能力,进一步加剧企业的融资约束,企业金融资产的投资规模也会相应地下降[18,19]。因此,基于以上分析,提出如下假设:

H1 经济政策不确定性的上升对企业金融化具有显著的抑制作用。

(二)CEO金融经历如何影响经济政策不确定性与企业金融化的关系

基于制度经济学理论,制度被分为正式制度和非正式制度。中国正处于经济转型升级的关键时期,产权保护意识较弱,正式制度存在一定程度的空缺。为弥补正式制度的空缺,Marquis等(2013)在烙印理论的基础上提出高管的认知和能力烙印、社会关系等非正式制度发挥了重要作用[20]。根据烙印理论,具有金融工作经历的CEO,由于金融行业工作压力大、风险高等特点,会留下深刻持久的“烙印”。Mathias等(2015)指出,高管的工作經历以及相应的工作技能是对高管影响最显著和持久的印记[21]。这种印记会对CEO的认知和能力产生重要影响,进而对企业金融化产生影响。一方面,具有金融经历的CEO,拥有扎实的专业基础和丰富的金融从业经验,对金融资产的运作有着充分的了解,在信息处理能力、机会筛选能力等方面具有优势,能够及时识别和应对风险并将风险控制在可接受的范围内,因此,他们对于金融投资比较大胆,即使在高度不确定性的环境中,他们也会倾向于金融投资,即提高企业的金融化程度。另一方面,邓建平和陈爱华(2017)研究发现具有金融经历的CEO能够准确识别金融机构的信息需求,有效缓解双方的信息不对称,降低企业的融资约束,从而帮助企业获得融资[6]。CEO在金融行业的从业经历使其在金融领域积累了丰富的社会资源,相对于没有金融经历的CEO来说,他们会更容易从金融机构获得信贷支持。由此可见,虽然经济政策不确定性的上升会加剧企业的融资约束从而可能导致企业减少金融投资,但CEO的金融工作经历会在一定程度上改善企业的融资环境并降低资金风险,因此,面临高度经济政策不确定性时,相对于没有金融经历的CEO,具有金融经历的CEO不会大幅削减企业的金融投资,甚至出于预防性储备动机会进一步增加企业的金融化投资。

进一步推测,CEO金融经历的调节作用在国有企业和非国有企业中可能存在差异。一方面,从激励的角度来看,非国有企业中的激励机制对高管更具吸引力,为了获得更好的业绩,企业高管的扩张意愿可能更加强烈,因而更可能偏好高风险高收益的投资项目。在这种情况下,具有金融背景的CEO凭借其在金融行业的从业经验和资源优势更有动力投资于风险较高的金融项目。另一方面,从约束的角度来看,非国有企业的管理层受到的约束相对较少,CEO的自主决策权较大,可能更加关注经济政策不确定性上升背后隐藏的利好信息。在经济政策不确定性上升时,往往是政策空白期,非国有企业可以利用这个时期快速完成行业布局并提高市场占有率,这在一定程度上增强了CEO进行金融投资的动力,CEO的金融工作经历更容易发挥促进企业金融化的作用。除此之外,非国有企业面临更大的融资约束,具有金融工作经历的CEO可以通过提高企业信息披露的质量,降低借贷双方信息不对称程度,从而有效缓解企业的融资约束,因此CEO的金融工作经历在非国有企业中发挥的作用更大。综上所述,相对于国有企业,非国有企业为具有金融经历的CEO提供了更多的自由和空间施展其金融方面的能力和优势,因而更有可能在经济政策不确定性上升期增持更多的金融资产。基于此,提出以下假设:

H2a CEO的金融经历将会缓解经济政策不确定性对企业金融化的抑制作用。

H2b 相对于国有企业,CEO金融经历的调节效应在非国有企业中更加显著。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

1.样本选择与数据来源。鉴于部分数据获取频率以及时效性等原因,本文参照相关文献的做法[22],将2009-2018年沪深两市全部A股非金融行业上市公司的年度财务数据作为研究样本,原因在于,经历了2008年的金融危机之后,经济政策频繁变动,中国经济政策不确定性指数总体呈现波动上升的趋势,这为本文的研究提供了较好的实验环境,有利于提高结论的可靠性。其中,除经济政策不确定性数据外,上市公司财务数据和高管金融经历的数据均来源于CSMAR数据库,而经济政策不确定性(EPU)来自于斯坦福大学Baker、Bloom和芝加哥大学Davis(2016)[23]联合开发的数据库①。经过整理,本研究共包括1538家上市企业,共计15470个公司的年度观测值。

2.数据处理。首先,根据以下原则对数据进行筛选:(1)剔除关键财务指标以及高管团队数据缺失的样本;(2)剔除ST、*ST、PT以及金融行业上市公司。其次,本文还对连续变量进行了1%的Winsorize处理,以期减轻异常值的干擾。

(二)研究模型与变量定义

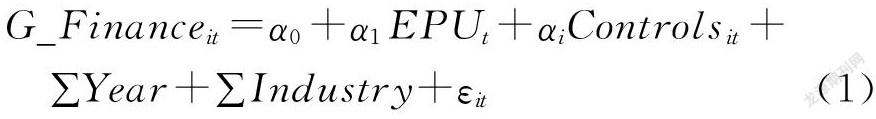

1.经济政策不确定性与企业金融化的关系检验模型。首先,为了检验经济政策不确定性对企业金融化的具体影响,即H1,构建如下回归模型:

在上述模型中,下标i表示企业,t表示年份。关于企业金融化的度量,未采用金融投资与资产之比的传统度量方式,而是采用金融资产的增长量占总资产之比来度量企业金融化。原因在于,相比于金融资产规模的水平值,金融资产规模的增长量可以更好地反映企业金融化的变动趋势,采用比率的形式使变量具有更好的可比性。具体的做法是采用金融资产规模的一阶差分并除以总资产来衡量。其中,借鉴杜勇等(2019)等衡量方法[22],将金融资产定义为交易性金融资产、衍生金融资产、发放贷款及垫款净额、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额和投资性房地产净额六个科目的加总。需要特别指出的是,企业持有货币资金主要出于经营目的,并不能为企业带来资本增值,因此,将货币资金从定义中剔除;另外,之所以将投资性房地产纳入其中,主要是因为当前房地产行业的蓬勃发展使得企业投资以追逐高额利润为主要目的,这与金融资产的定义如出一辙。

EPUt为第t年的经济政策不确定性,具体采用Baker等(2016)开发中国经济政策不确定指数来衡量,该指数的值越大,表明经济政策不确定性越高。由于该指标为月度数据,为了与其他变量匹配,本文采用简单平均法将其转换为年度数据(除以100)。根据研究假设,若α1显著大于0,表明经济政策不确定性的上升对企业的金融化具有显著的促进作用;反之,若α1显著小于0,说明经济政策不确定性的上升发挥显著的抑制作用,即支持H1。

Controlsit为控制变量,借鉴彭俞超等(2018)[13]和周楷唐等(2017)[24]的做法,具体包括企业规模(Size)、资产负债率(Leverage)、企业成长性(Growth)、盈利能力(Roa)、托宾Q(TobinQ)、GDP增长率(G_GDP)和M2增长率(G_M2),具体变量的定义详见表1。另外,本文还控制了年度固定效应(Year)和行业固定效应(Industry),εit为未观测到的残差项。同时,在回归中采用聚类稳健标准误,在行业层面进行了cluster处理。

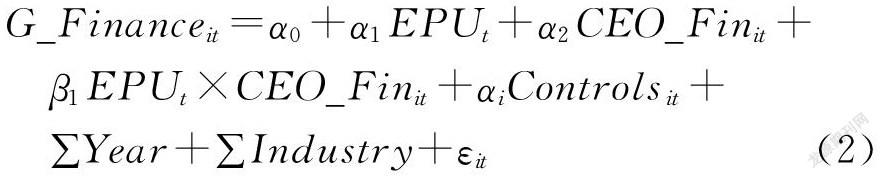

2.CEO金融经历调节效应的检验模型。为了检验CEO金融经历对经济政策不确定性与企业金融化关系的调节作用,即H2a,本文构建以下回归模型:

模型(2)在模型(1)的基础上引入CEO金融经历(CEO_Finit)和CEO金融经历与经济政策不确定性的交互项(EPUt×CEO_Finit)。其中,借鉴邓建平等(2017)[6]的研究,CEO 金融经历是指 CEO 曾在政策性银行、商业银行、投资银行、金融监管部门、基金管理公司、保险公司、交易所、证券公司、证券登记结算公司、期货公司、信托公司、投资管理公司和其他金融机构任职。若企业i在第t年的CEO具有金融经历,则 CEO_Finit=1;反之,CEO_Finit=0。系数β1的显著性衡量了 CEO金融经历调节效应的大小。若β1是显著的,说明相对于无金融经历的CEO,有金融经历的CEO能够调节企业金融化对经济政策不确定性的敏感性。同时,为控制高管其他特征对企业金融化的影响,在模型(1)的基础上,模型(2)加入了以下控制变量:CEO性别(Sex)、CEO年龄(Age)、董事会规模(Board)、高管持股比例(SR)等。

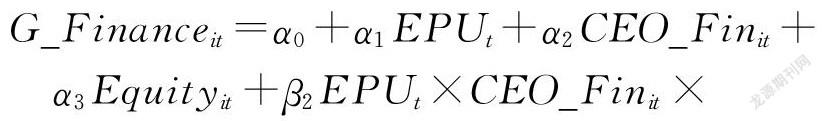

基于此,为了检验CEO金融经历的调节作用在不同产权性质中的异质性,即H2b,构建如下模型:

模型(3)中,本文引入产权性质的虚拟变量Equityit,若Equityit=1,表明企业i在第t年为非国有企业;若Equityit=0,表明为国有企业。同时还引入了交叉项EPUt×CEO_Finit×Equityit,其他变量与模型(2)相同。重点专注的是交叉项的系数β2,若β2是显著的,则表明相对于国有企业,非国有企业中CEO金融经历对EPU与企业金融化之间关系的调节作用更明显,即支持H2b。

3.变量定义。通过梳理文献,整理了研究过程所涉及的主要变量,具体的变量定义详见表1。

四、实证结果分析

(一)描述性分析

主要变量描述性统计的分析结果如表2所示。可以看出,企业金融化(G_Financeit)的均值为-3.674,标准差为29.793,说明企业金融资产的增长速度平均下降3.674%,我国金融化总体呈现下降趋势,不同企业的金融化程度相差较大。EPU的均值为2.25,最小值为0.989,最大值为4.605,说明样本期间内经济政策不确定性出现较大波动;CEO的金融背景(CEO_Fin)的均值为0.047,说明仅有4.7%的企业中CEO具有金融背景。产权性质(Equity)的均值为0.40,说明样本企业中非国有企业的比例为40%;关于其他控制变量的描述性统计,其中CEO性别(Sex)的均值为0.952,表明企业的CEO主要为男性;CEO年龄(Age)的均值为49.105,表明企业CEO的平均年龄在49岁左右,其他变量的描述性统计基本与已有研究一致,不再赘述,具体结果详见表2。

(二)回归分析

豪斯曼(Hausman)检验结果显示,本文的回归模型宜选取固定效应模型。具体的实证结果分析如下:

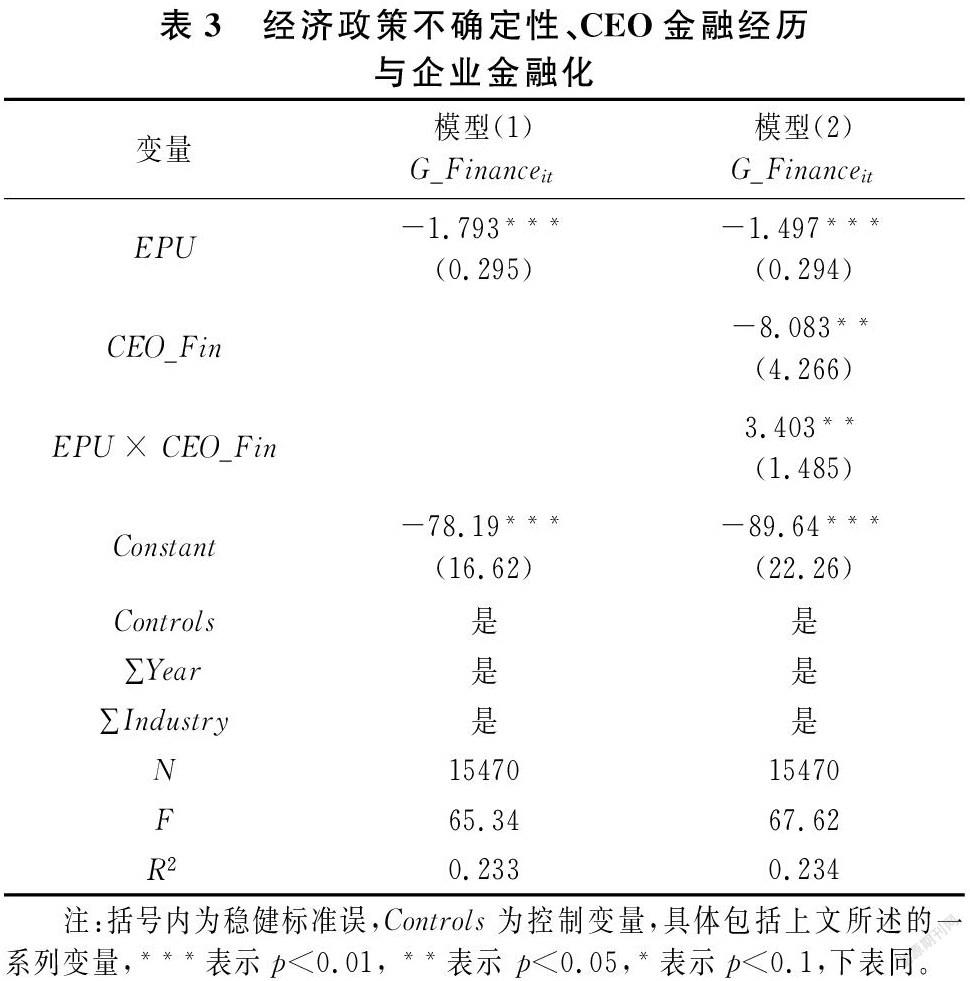

1.经济政策不确定性与企业金融化关系的实证检验结果分析。表3的第2列报告了模型(1)的回归结果,结果显示,EPU的系数为-1.793,且在1%水平上显著为负,表明经济政策不确定性的上升会显著抑制企业金融化,即支持假设H1,该结论与彭俞超等(2018)[13]的研究具有一致性。

2.CEO金融经历的调节效应检验结果分析。模型(2)在模型(1)的基础上引入了CEO金融经历(CEO_Fin)和交互项(EPU×CEO_Fin),用于检验CEO金融经历对经济政策不确定性下的企业金融化的影响机制。表3的第3列報告了模型(2)的回归结果,可以看出,EPU的系数为-1.497,仍然在1%水平上显著负相关;交互项的系数为3.403,在5%水平上显著为正,与主效应的系数方向相反。因此,根据调节效应的检验机制,CEO金融经历(CEO_Fin)具有负向调节作用,即具有金融经历的CEO会缓解经济政策不确定性对企业金融化的抑制作用,验证了假设H2a。

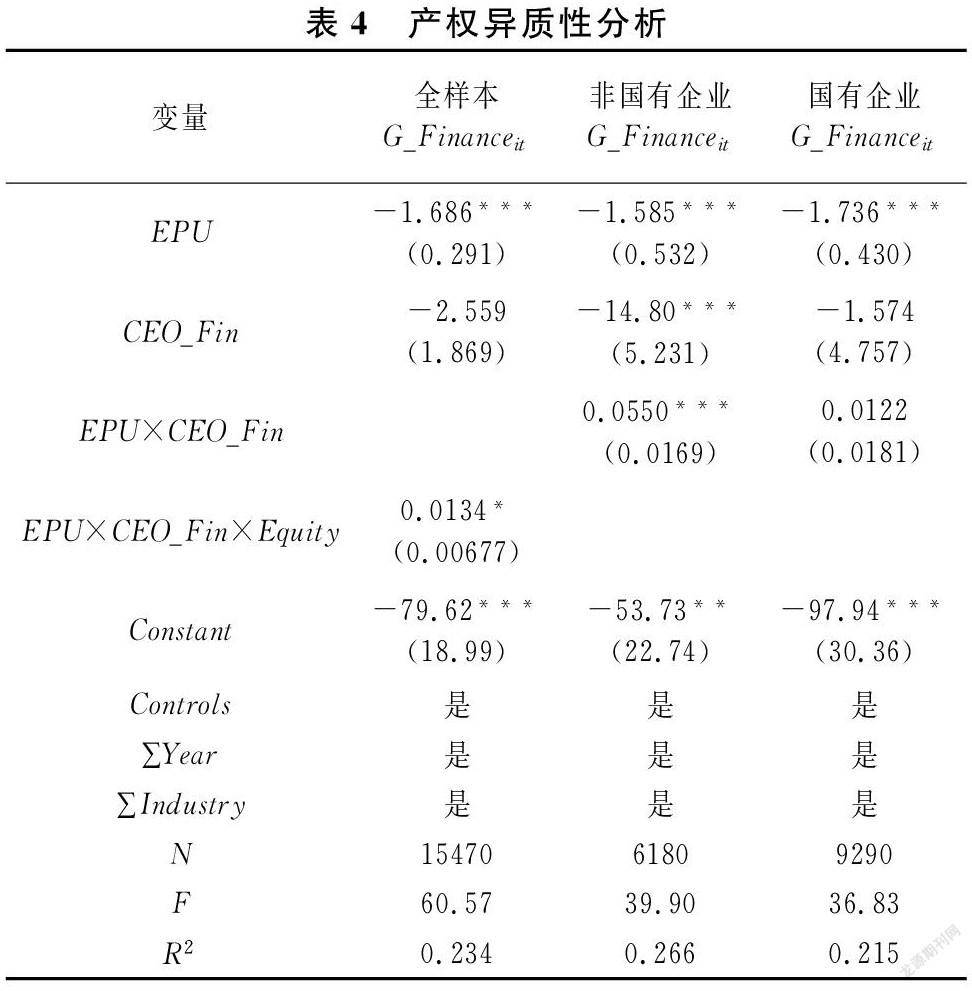

3.产权异质性分析。基于以上结论,本文研究了CEO金融经历对经济政策不确定性与企业金融化关系的影响机制在国有企业和非国有企业的异质性,表4的第2列报告了模型(3)的回归结果。结果显示,EPU的系数仍然显著为负,交互项(EPU×CEO_Fin×Equity)的系数在10%水平上显著为正,这表明上述影响机制在国有企业和非国有企业存在显著的差异,且在非国有企业中CEO金融经历的调节作用更显著,即相对于国有企业,非国有企业CEO的金融经历更能缓解经济政策不确定性对企业金融化的抑制作用,假设H2b得到验证。

为了提高结果的稳健性,将样本企业分为国有企业和非国有企业两个子样本进行分组回归,回归结果如表4第3列和第4列所示。可以看出,在非国有企业中,EPU的系数在1%水平上显著为负,交互项(EPU×CEO_Fin)的系数在1%水平上显著为正,说明CEO金融经历具有显著的调节作用;而在国有企业中,虽然EPU的系数在1%水平上显著为负,但是交互项的系数并不显著,这说明非国有企业中CEO的金融经历对经济政策不确定性与企业金融化关系的调节效应并不显著,这与全样本回归的结果一致。因此,可以得出,在非国有企业中,CEO的金融经历具有更加显著的调节效应。

五、稳健性检验

(一)内生性问题

为了避免可能存在的内生性问题对结果稳健性的影响,使用美国经济政策不确定性作为工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)重新进行回归。之所以选择美国经济政策不确定性指数作为工具变量,一方面,是因为中国经济政策不确定性在一定程度上受其影响;另一方面,是因为中国的金融资产投资与美国经济政策不确定性并不存在直接联系,因此,将其作为工具变量是合理的。同样地,按照EPU的计算公式,对美国经济政策不确定性指数进行一致的处理,将其转换为年度数据。表5报告了内生性检验的结果,结果显示,EPU的系数在三个模型中均在1%的水平上显著为负,支持H1;模型(2)的交互项(EPU×CEO_Fin)在1%水平上显著为正,再次验证了假设H2a;模型(3)的交互项也在1%水平上显著为正,支持了CEO金融经历的调节作用在非国有企业更显著的结论。同时,Anderson 检验和Cragg-Donald 检验的结果均表明美国经济政策不确定性指数是中国经济政策不确定性指数有效的工具变量。综上,在考虑内生性问题之后,采用2SLS的回归结果与前文的结论一致。

(二)改变经济政策不确定性的度量方式

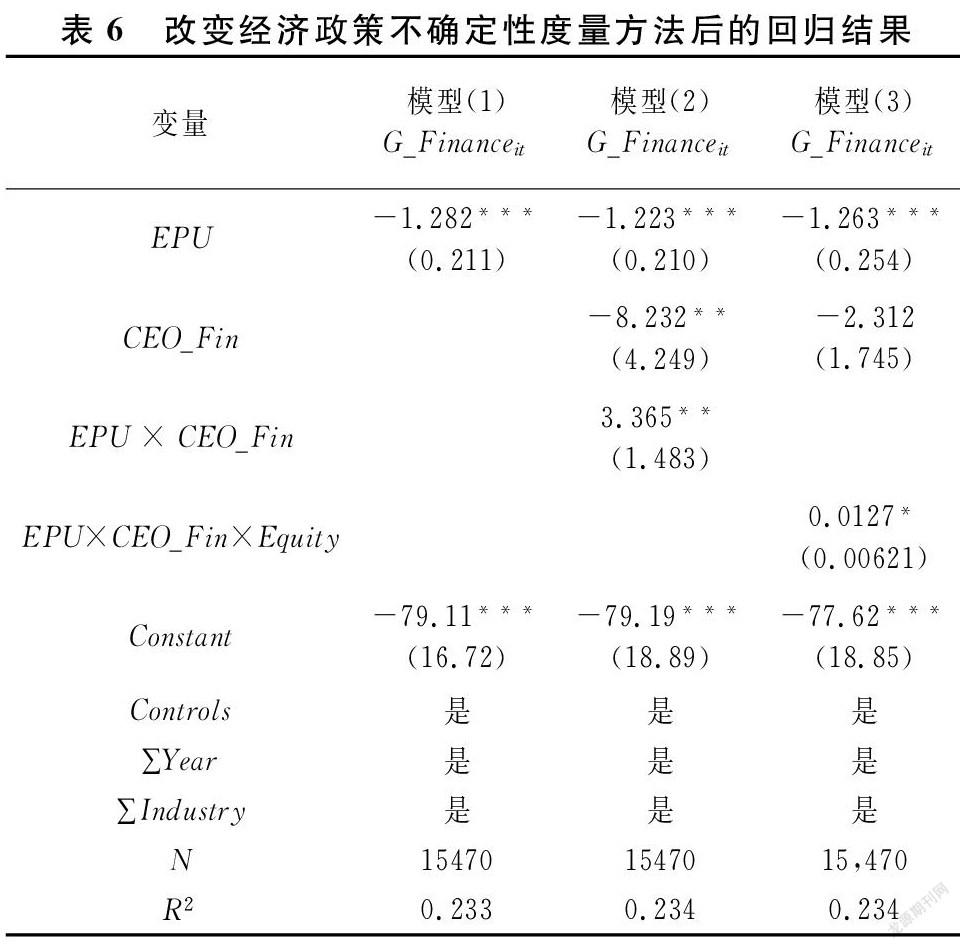

在上述讨论中,采用月度经济政策不确定性指数的算术平均值作为替代衡量指标。为了提高结果的稳健性,借鉴Gulen和Ion(2016)[25]的做法,考虑到近期的经济政策不确定性会对企业的决策产生更大的影响,采用加权平均法来计算年度经济政策不确定性指数。由于考虑到企业管理者往往基于预期进行决策,故在稳健性分析中,采用EPU的t+1期来衡量经济政策不确定性水平;相应地,t+1期的经济政策不确定性对企业当期决策的影响相对更大。因此,本文将月份/年度月份总数作为每个月的权重,其中,分子的月份从12至1依次递减。也就是说,年度内月份总数为78,则1月的权重为12/78,2月的权重为11/78……以此类推,12月的权重为1/78。以加权平均的经济政策不确定性指数对三个模型重新进行回归,回归结果如表6所示。结果再次表明,经济政策不确定性显著抑制企业金融化,且交互项EPU × CEO_Fin的系数显著为正,即CEO金融经历能够显著缓解经济政策不确定性对企业金融化的抑制作用,且在非国有企业中更加显著,这与前文的结论一致,再次证实了上述结论的稳健性。

六、拓展性分析

(一)中介变量的引入

CEO金融经历的调节效应具体如何发挥作用,是一个值得深入探讨的问题。过度自信是个体普遍存在的心理现象,且在管理者群体中更为明显和突出。企业的决策行为是管理者特征尤其是心理特征的写照,过度自信作为管理者重要的个人特质,对管理者的思维和认知方式、信息收集能力产生重要的影响,从而不同程度地影响企业风险承担、投融资等活动,在企业组织行为中发挥着不容小觑的作用。Hirshleifer等(2012)指出过度自信的管理者趋于积极探索自身所处的环境,愿意承担更高的风险,从而喜欢从事具有更高风险性和创新性的活动[26]。徐雨婧和胡珺(2019)指出,管理者过度自信是企业感知外部环境变化做出反应的中介因素[27]。胡秀群和吕荣胜(2013)指出,高管优越的社会地位以及他人对高管易产生过度服从的心理是过度自信心理的源头所在[28]。基于此,本文认为,相对于无金融经历的CEO,具有金融经历的CEO在掌控风险、理解投资和信息收集和处理方面具有显著优势,从而会使他们产生更加强烈的优越感。加之,具有金融经历的CEO所具备的金融专业素养会使他人对其更加信服从而降低监督与质疑,即所谓的“明星效应”。因而,具有金融经历的CEO所具有的过度自信会使他们高估金融投资所带来的收益且忽视金融投资背后的高风险。这样一来,企业会倾向于投资更多的金融资产。鉴于此,本文推测,在高度不确定性的环境中,CEO金融经历的调节效应通过过度自信发挥作用。

(二)过度自信的中介效应检验

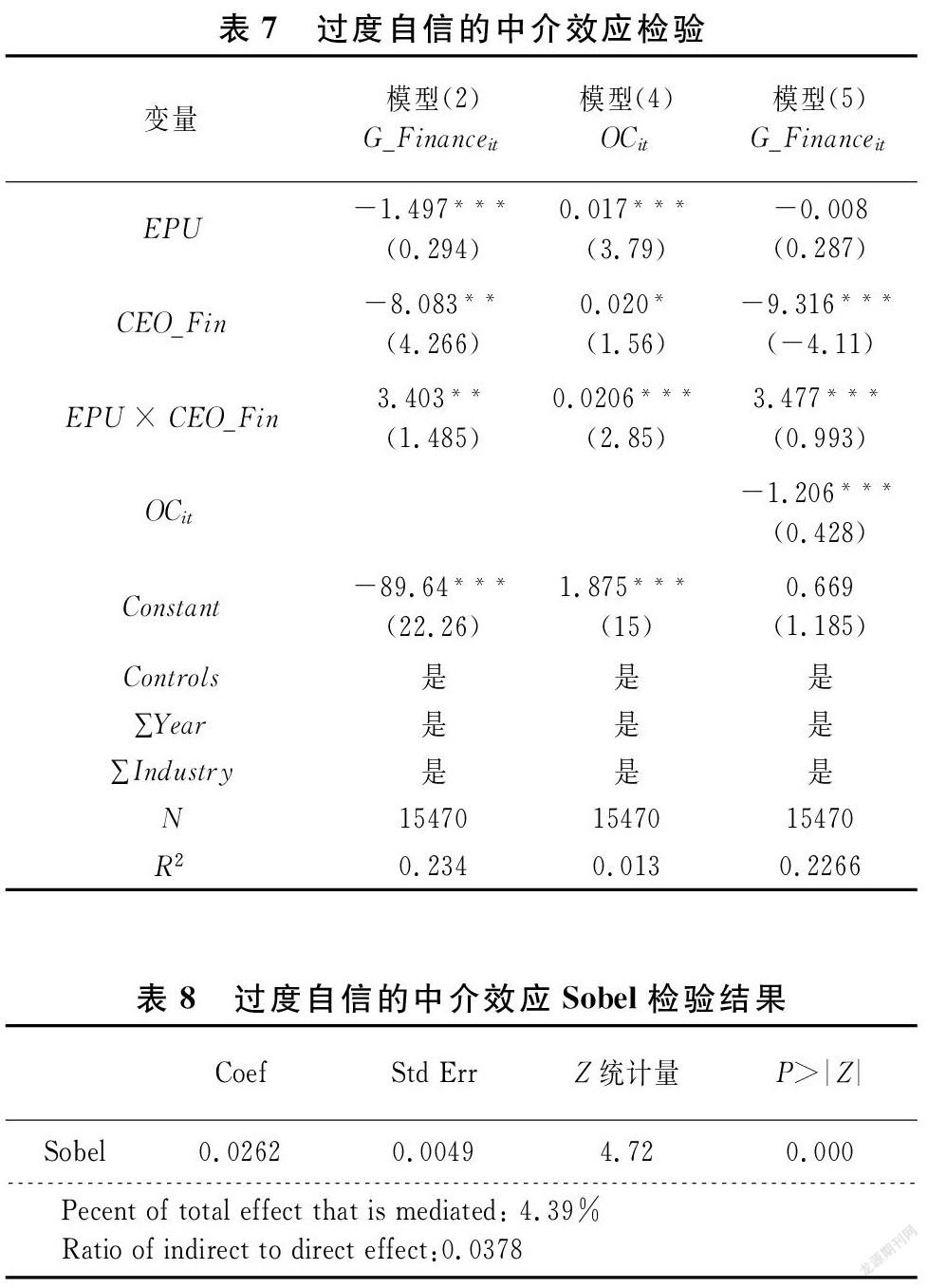

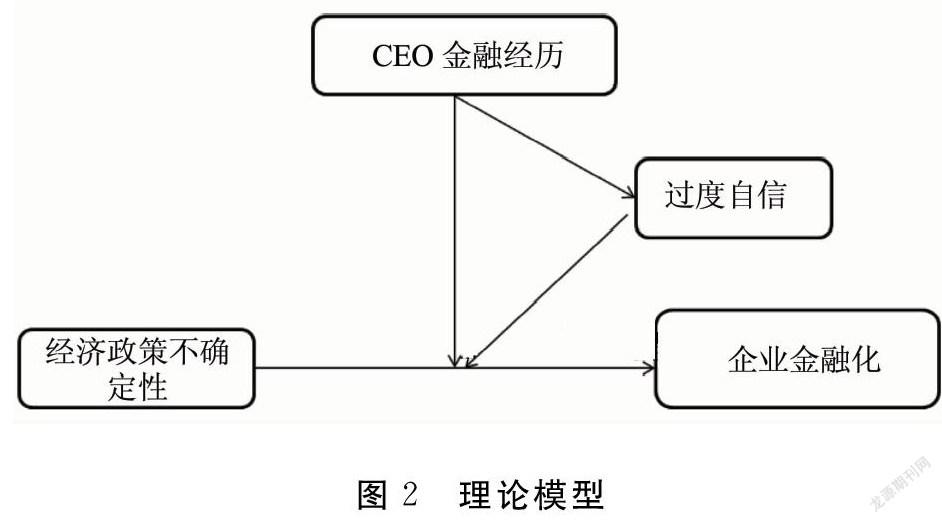

参考姜付秀等(2009)[29]的做法,采用高管相对报酬法衡量过度自信(OC)。为了证实前述的作用途径,除模型(2)用于检验CEO金融经历的调节效应以外,还构建了模型(4)和(5)用于验证过度自信的中介作用。检验机制如下,首先,用模型(2)检验CEO金融经历的调节效应,若β1系数显著,则可以用模型(4)检验EPU、CEO_Fin和交互项EPU×CEO_Fin对中介变量(OC)的影响;若γi系数显著,则可以用模型(5)进行分析;若系数α3显著且β1不显著,说明完全中介效应成立;若系数α3和β1均显著,说明为部分中介效应;若系数α3不显著,说明不存在中介效应。

回归结果如表7所示。可以看出,模型(2)的β1系数显著,说明在经济政策不确定性和企业金融化的关系中,CEO金融经历具有显著的调节效应;模型(4)的γi系数显著,说明在不确定的环境下,过度自信现象更容易在CEO具有金融经历的企业中发生;模型(5)的系数α3和β1均显著,说明存在部分中介效应,即过度自信在CEO金融经历的调节效应中起到部分中介作用。为提高结果的稳健性,本文还采用Sobel检验法对过度自信心理的中介作用进行验证,检验结果如表8所示。由结果可知,Sobel檢验的Z统计量为4.72,且通过了1%的显著性检验。其中,中介效应占总效应的比例为4.39%,说明部分中介效应的假设是成立的。

七、结论与启示

(一)结论

现阶段,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。经济下行压力加大,政府为实现经济有序运转,频繁出台多项宏观政策予以调控,经济政策不确定性增大,实体经济“脱实向虚”问题严重,过度金融化不仅不利于企业的长远发展,而且也会对宏观经济的稳定运行产生负面冲击。基于此,通过解读中国沪深两市A股非金融行业上市公司的财务数据,实证考量经济政策不确定性、CEO金融经历、企业金融化三者之间的内在逻辑,结果显示:经济政策不确定性对于企业金融化具有显著的抑制作用,再次印证了经济政策不确定性并非企业金融化的动因;引入调节变量CEO金融经历,结果表明,CEO的金融经历会缓解经济政策不确定性对企业金融化的抑制作用,且在非国有企业更加显著;进一步研究发现,过度自信在CEO金融经历的调节效应中发挥部分中介作用。

(二)启示与建议

研究结论对中国转轨时期经济“脱实向虚”以及企业过度金融化的治理、系统性金融风险的防范提供了新的解决思路。从宏观角度看,经济政策不确定性的上升会抑制企业金融化趋势;从微观角度来看,聘请具有金融经历的CEO会弱化经济政策不确定性对企业金融化的抑制作用,可能会导致企业的过度金融化。鉴于此,提出以下建议:

1.政府层面。首先,经济政策不确定性对企业的影响并非完全负面。研究结果表明,适度的经济政策不确定性对于治理过度金融化具有积极作用,政府应积极寻找一个平衡点,通过调整经济政策的制定方式,将经济政策不确定性维持在合理范围之内,既能发挥对企业金融化的抑制作用,又尽量避免不确定性对实体经济的负面冲击,灵活运用经济政策引导实体经济健康发展。其次,解决过度金融化的关键在于构建一个充分竞争、对于不同主体适度扶持的金融市场机制,大力发展中小银行、特色金融等新兴金融机构,拓宽企业的融资渠道。可以设置风险资金池分担金融机构的信用风险,完善中小企业和高新技术企业的风险控制和容错机制,深化金融体制改革,规范金融市场,构建有针对性的金融化监管工作机制,为实体企业创造良好的营商环境,提升金融对实体经济的服务能力。再次,依托大数据、云计算等先进技术手段,对宏观经济环境的变化、企业经济活动的变化进行研判,有预见性地、有目的性地明确金融监管的重点、封锁点以及切入点。通过及时追踪企业高管团队构成、信息披露情况、金融化形式和资金来源与去向等相关信息,全面掌握企业金融化的发展动态,以便更准确地识别风险点,从而有效精准地治理过度金融化行为。

2.企业层面。企业金融化是一把“双刃剑”,适度的企业金融化可以改善企业的盈利状况,但是过度金融化会对主营业务和公司长远发展带来不利影响。虽然目前的数据显示,我国非金融行业的上市公司尚未出现严重的过度金融化现象,但是金融投资与实体投资的收益悬殊是不争的事实,在“脱实向虚”的趋势下所有企业都不应该放松警惕。不同的企业由于经营状况不同,其对金融化程度的接受程度是不同的。因此,企业在进行金融投资决策时,应从自身情况出发,综合考虑微观和宏观因素,选择符合整体经营发展战略的金融化程度。在此过程中,可以灵活利用高管背景特征以及宏观经济政策不确定性对企业金融化的作用机制,通过优化人员配置将企业金融化的程度控制在合理范围内。如,在不损害主业发展的情况下,企业有多余的资金可用于金融投资以改善盈利情况时,如果面临的经济政策不确定性较高,难以有效开展金融投资,此时企业在甄选高管时,可重点关注具有金融从业经历的高管。企业在组建高管团队时,应该尽量选择经历不同的人员以提高管理者工作背景多元化,烙印机制留下的负面影响就可以相互抵消,不同工作背景的管理人员通过取长补短可以发挥烙印机制的最优效应,做出合理的管理决策。企业甄选高管时,由于具有金融经历的CEO大多是风险喜好者,更容易导致企业过度金融化,因此,企业应当控制具有金融工作背景的高管在团队中的比重,选择其他高管成员时应尽量选择一些谨慎的成员,避免企业在金融投资决策时过于激进。公司制度方面,特别是非国有企业,应完善高层管理人员的约束和激励机制,在不损害工作积极性的前提下加强对高管特别是CEO的监督与约束。除此之外,为了确保投资的稳健性,企业还可以聘请第三方风险评估机构,对具有金融背景的CEO所主导的金融投资项目进行专业的风险评估,通过专业性意见说明投资项目的可行性,削弱CEO在金融投资决策过程中的话语权,避免CEO的一意孤行导致企业盲目发展。

3.管理者层面。研究表明,具有金融经历的CEO主要通过过度自信心理对企业金融化产生促进作用。因此,一方面,管理者要认识到烙印效应的存在,辩证地看待以往工作经历中形成的惯性思维,正确认识自己在金融投资经验和信息处理能力方面的优势,对烙印机制可能带来的负面影响保持警觉。进行金融投资决策时,综合考虑公司当前所处的形势背景,合理评估投资项目风险,权衡利弊,寻求适合企业自身发展的金融化程度,避免过度自信导致盲目投资,对企业主业发展带来负面影响。另一方面,管理者应不断加强自身的学习、强化自我认知,树立正确的投资理念,增强自身的综合素质和专业能力,减少非理性行为。尤其对于那些有过度自信倾向的管理者来说,更应该提高警惕,加强自我认知,避免激进行为。可以根据相关的评价指标对自身的行为进行自我评定,判断自己是否具有过度自信倾向,及时纠正自身的认知偏差和心理偏差,做出合理的投资决策。

注释:

① 该研究将《南华日报》作为新闻报道检索平台,以同时包括“中国”“经济”“不确定性”和“政策”四个关键词为过滤标准计算相关报道占当月文章总数的比重,得到月度经济政策不确定性。其中,该数据库涵盖美国、中国、欧洲等众多国家的EPU数据,所有数据均可从http://www.policyuncertainty.com获得。

参考文献:

[1] 杜勇, 张欢, 陈建英. 金融化对实体企业未来主业发展的影响: 促进还是抑制[J]. 中国工业经济, 2017,12:113-131.

[2] 谢家智, 王文涛, 江源. 制造业金融化、 政府控制与技术创新[J]. 经济学动态, 2014, 11: 78-88.

[3] 饒品贵, 岳衡, 姜国华. 经济政策不确定性与企业投资行为研究[J]. 世界经济, 2017 (2): 27-51.

[4] Kim H, Kung H. The asset redeployability channel: How uncertainty affects corporate investment[J]. The Review of Financial Studies, 2016, 30(1): 245-280.

[5] 刘贯春, 段玉柱, 刘媛媛. 经济政策不确定性、资产可逆性与固定资产投资[J]. 经济研究, 2019 (8): 53-70.

[6] 邓建平,陈爱华. 高管金融背景与企业现金持有——基于产业政策视角的实证研究[J]. 经济与管理研究,2017,38(3):133-144.

[7] 王红建,李青原,邢斐. 经济政策不确定性、现金持有水平及其市场价值[J]. 金融研究, 2014(9):53-68.

[8] 胡奕明, 王雪婷, 张瑾. 金融资产配置动机:“蓄水池” 或 “替代”?——来自中国上市公司的证据[J]. 经济研究, 2017, 52(1): 181-194.

[9] 杨筝, 刘放, 王红建. 企业交易性金融资产配置: 资金储备还是投机行为?[J]. 管理评论, 2017, 29(2): 13-25.

[10]Opler T, Pinkowitz L, Stulz R, et al. The determinants and implications of corporate cash holdings[J]. Journal of financial economics, 1999, 52(1): 3-46.

[11]Duchin R. Cash holdings and corporate diversification[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(3): 955-992.

[12]Duchin R, Gilbert T, Harford J, et al. Precautionary savings with risky assets: When cash is not cash[J]. The Journal of Finance, 2017, 72(2): 793-852.

[13]彭俞超, 韩珣, 李建军. 经济政策不确定性与企业金融化[J]. 中国工业经济, 2018 (1): 137-155.

[14]许罡, 伍文中. 经济政策不确定性会抑制实体企业金融化投资吗[J]. 当代财经, 2018 (9): 12.

[15]Pástor L, Veronesi P. Political uncertainty and risk premia[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 110(3): 520-545.

[16]陈国进, 张润泽, 赵向琴. 政策不确定性、消费行为与股票资产定价[J]. 世界经济, 2017 (1): 116-141.

[17]李凤羽, 杨墨竹. 经济政策不确定性会抑制企业投资吗?——基于中国经济政策不确定指数的实证研究[J].金融研究,2015(4):115-129.

[18]蒋腾, 张永冀, 赵晓丽. 经济政策不确定性与企业债务融资[J].管理评论, 2018, 30(3): 29-39.

[19]Julio B, Yook Y. Political uncertainty and corporate investment cycles[J]. The Journal of Finance, 2012, 67(1): 45-83.

[20]Marquis C, Tilcsik A. Imprinting: Toward a multilevel theory[J].Academy of Management Annals, 2013, 7(1): 195-245.

[21]Mathias B D, Williams D W, Smith A R. Entrepreneurial inception: The role of imprinting in entrepreneurial action[J]. Journal of Business Venturing, 2015, 30(1): 11-28.

[22]杜勇, 谢瑾, 陈建英. CEO 金融背景与实体企业金融化[J]. 中国工业经济, 2019 (5): 9.

[23]Baker S R, Bloom N, Davis S J. Measuring economic policy uncertainty[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4): 1593-1636.

[24]周楷唐, 麻志明, 吴联生. 高管学术经历与公司债务融资成本[J].经济研究, 2017, 7: 169-183.

[25]Gulen H,Ion M. Policy uncertainty and corporate investment[J]. The Review of Financial Studies,2016,29(3):523-564.

[26]Hirshleifer D, Low A, Teoh S H. Are overconfident CEOs better innovators?[J]. The Journal of Finance, 2012, 67(4): 1457-1498.

[27]徐雨婧, 胡珺. 货币政策、管理者过度自信与并购绩效[J]. 当代财经, 2019 (7):85-95.

[28]胡秀群,吕荣胜. 高管过度自信、过度悲观与股利羊群行为研究[J]. 商业经济与管理, 2013(7):28-36.

[29]姜付秀,张敏,陆正飞,等. 管理者过度自信、企业扩张与财务困境[J]. 经济研究, 2009(1):131-143.

(责任编辑:钟 瑶)

3371501908293