反思工具论

——以白族祖源议题为例

马腾嶽

一、问题的提出

对于人类族群/民族认同(1)鉴于族群/民族议题在学术领域的复杂性与纠结性,首先笔者对本文的研究内容提出若干阐明与界定。本文主要关注工具论(instrumentalism)及其类同的理论对于族群/民族认同之形成的见解,并提出批评。本文主要讨论的是族群/民族认同(ethnic/national identity)议题,而非族群/民族成员身份(ethnic/national membership) 议题。关于认同一词的英文identity,江宜桦教授曾为文指出其具有“同一、等同”(oneness,sameness)、“确认、归属”(identification,belongingness)与“赞同、同意”(approval,agreement)等多义性在此脉络下,族群/民族认同即行动者对于某一特定族群/民族的主观认知。另一方面,族群/民族成员身份则是依当事族群/民族自我界定的文化身份,或是依特定法律规范所取得的法律身份,为一客观事实。(参见江宜桦《自由主义、民族主义与国家认同》,台北:扬智文化出版社,1998年。)另外,在族群(ethnic group)/民族(nationality)两个人群单位的使用中,nationality本身也是多义词,在本文中笔者取其“民族”之义。在中文语境的日常生活使用中,族群/民族常被混用,并不会造成误解。例如本文所讨论的白族,就文化与族裔而言,是一个族群;就法律与国家所赋予的民族身份而言,是一个民族。再就学理而言,笔者同意David Brown的见解,族属(ethnicity)与民族主义(nationalism)之间高度的纠结重叠,一旦人群提出更高的政治自决主张,族属随时即成为民族主义。(David Brown,Contemporary Nationalism:Civic,ethnocultural and multicultural politics,New York:Routledge,2000.)的形成原因,无论从历史学、社会学、政治学、人类学等哪种角度分析,常无可避免地陷入“原生论与工具论”(primordialism vs.instrumentalism)、“实质论与意志论”(substantialism vs.volitionalim)、“本质论与现代论”(essentialism vs.modernism)的纠结争执,面临着知识论与方法论上难以调解的困境。相关的争议焦点在于,族群/民族到底是人类实际生活中先验的本质性存在,还是人类为适应环境、争取最大利益而可以动员调整的工具。前者如格尔兹(Clifford Geertz)从原生论立场,认为人群的聚集是基于“根本的联结”(primordial attachment)。(2)See Clifford Geertz,“The integrative revolution:Primordial sentiments and civil politics in the new states”,in Old Societies and New States:The quest for modernity in Asia and Africa,Clifford Geertz ed.,New York:The Free Press,1963,pp.105~157.后者如安德森(Benedict Anderson)以极端工具论立场,认为民族是一个“想象的共同体”(imaged community)。(3)See Benedict Anderson,Imagined Communities,London:Verso,1983.再如Anthony Smith(1991,1993)提出的折中观点,认为民族不是被“发明”(invented)或“想象”(imagined),而是被“重新建构”(reconstructed),民族的本质既非原始发生,也不仅为个人主观感受,而是介于两者之间,由历史经验及象征性的文化活动所凝聚产生。(4)See Anthony Smith,“The Nation:Invented,Imagined,reconstructed?”in Reimaging the Nation,Marjorie Ringrose and Adam J.Lerner eds.,Buckingham:Open University Press,1993,pp.15~16.

受后现代主义思潮影响,我国晚近的民族认同研究很大程度上向工具论倾斜,关注人群民族认同的流动性及民族共同体集体记忆的不确定性。1998年,王明珂的《华夏边缘:历史记忆与族群认同》一书通过对羌族的研究指出,民族认同研究存在“客观特征论的困境”,(5)王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,台北:允晨文化,1997年,第27页。从而开展了工具论(instrumentalism)立场的书写。(6)在《华夏边缘:历史记忆与族群认同》一书中,作者清楚地说明“我赞同‘工具论者’(instrumentalists)的立场:族群认同是人类资源竞争的工具”。王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,台北:允晨文化,1997年,第12页。指出“人类的族群认同是‘自利’。族群认同的工具性、现实性是其本质。所谓由共同历史记忆产生的根基性,只是现实利益下凝聚人群的工具”。(7)王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,台北:允晨文化,1997年,第416页。2006年,王明珂在《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情景》一书中,提出“弟兄祖先故事”与“英雄祖先故事”两种历史述事,并指出这两种历史叙事各自有其“历史心性(historicity)”。“‘英雄祖先历史心性’成为中国之核心、典范历史心性……”(8)王明珂:《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情景》,北京:中华书局,2009年,第29~30页。,另一方面“‘弟兄祖先历史心性’也一直在各种边缘中创作‘历史’,但其产生的‘历史’逐渐被视为乡野传说或神话。”(9)王明珂:《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情景》,北京:中华书局,2009年,第49页。

在此理论前提下,王明珂指出,

“英雄祖先历史心性”是一种扩张性的历史心性……战国时代以来经由攀附“黄帝”或“炎帝”及他们的后裔,以及通过“正史”“方志”与“族谱”等文类,产生模式化之叙事文本,逐渐在两种“华夏边缘”扩张……(10)王明珂:《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情景》,北京:中华书局,2009年,第231页。而随着华夏与更南方的人群接触渐多,华夏心目中的“盘瓠子孙”却更往南方扩延……因此明清以来,当汉移民大量进入这些地区后,本地家族皆有了汉姓,而且“祖上来自南京或江西吉安府”成为广泛被借用的祖源记忆。(11)王明珂:《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情景》,北京:中华书局,2009年,第233页。

最终,工具论历史研究之目的超越了探究历史文本真伪的传统史学,而在于“探索历史叙事背后书者的情感、意图与所处情境,并对此‘历史’创作有深入的体会与体谅”。(12)王明珂:《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情景》,北京:中华书局,2009年,第245页。

受益于工具论的深化,晚近我国民族认同研究在知识论与方法论上脱离了早期朴素实证主义与社会进化论的范式,转向重视被研究者的自我认同与认同变迁研究,在成果上呈现出被研究者与研究者多音并陈的丰富现象。然而,过度工具论倾向却导致了普遍怀疑论,即质疑任何人群的身份宣称与认同都是基于利益最大化的理性选择,而不是真实的历史与文化事实。关于祖源记载与族谱等人群追溯“我是谁”的文本记录,被质疑是大历史朝代兴亡过程中个别小群体的攀附模仿,而群体的社会集体记忆则被视为受权力支配与利益扭曲的虚假产物。

笔者认为,这种带着极端工具论/建构论视角的研究,很容易使得研究者放大自身的客位(etic)分析,取代被研究者的主位(emic)观点。后现代主义的众声喧哗,被对历史文本与土著观点的质疑所取代。对于考察事实的追求,被分析事实如何被建构与为何被建构的背景条件所取代。

以白族为例。1885年法国学者拉考伯利(Terrien de Lacouperie)在TheCradleoftheShanRace(《掸族的起源》)(13)Terrien de Lacouperie,“Introduction:The Cradle of the Shan Race”,in Among the Shans,Archibald Ross Colquhoun ed.,London:Field & Tuer,Scribner & Welford,1885,pp.xxi~lv.一文中提出,南诏与大理国是由原居中国四川西部的傣掸族(Tai Shan race)所建立。1926年,伍德(William A.R.Wood)出版AhistoryofSiam(《暹罗史》),(14)William Alfred Rae Wood,A History of Siam:From the Earliest Times to the Year A.D.1781,Bangkok:Chalermnit Press,1926.附和了拉考伯利的观点。为了反驳此一观点,从20世纪前期起,白族祖源研究便一直是中国学者研究的重点,即便白族经过民族识别获得单一民族身份后仍是如此。(15)关于白族来源或是祖源的研究十分庞大,可参见方国瑜《僰人与白子》,《益世报》1936年1月;[日]林谦一郎《白族的形成及其对周围民族的影响》,云南大学博士学位论文,1995年;林超民《白族形成问题新探》,载《林超民文集》第2卷,昆明:云南人民出版社,2008年;马 曜《论大理文化——代绪论》,载《大理文化论》,昆明:云南教育出版社,2001年;沈海梅《白族人的族性与白族研究学术史》,《学术探索》2010年第1期;刘灵坪《明清时期洱海地区的国家治理与“白人”认同》,复旦大学博士学位论文,2013年;何俊伟《白族家谱有关南诏大理国“名家大姓”史料探析》,《大理学院学报》2015年第11期;林超民,李 靖《白族形成新论》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2019年第2期。

晚近学者在前辈学者方国瑜的观点上,提出白族为以土著“洱海人”为主的“多源融合说”,以此说明上古以来白族祖源的复杂性。(16)林超民,李 靖:《白族形成新论》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2019年第2期。而就白人与汉人的交融而言,白族接触华夏文化极早,汉代便深受华夏文化的影响。南诏大理国时期逐步废止传统父子连名制,转以汉姓为姓氏。元明以来,“名家大姓”与常民百姓依汉人姓氏创建族谱。通过对于白族族谱的研究,许多史学家都发现其存在祖源转换的记载。同一家族修撰的族谱,在不同的时代,对于祖源有不同的宣称,诸如“九隆之子”“大理史城”与“南京应天府”等等。尤其是“南京应天府”祖源的说法,元明以后广见于大理诸多姓氏族谱中。面对白族这种祖源转换的记载,不少学者从工具论的角度出发,指出主要原因是明王朝建立后,南京一度为帝国京城,故白族名家大姓改以南京或是江南作为祖源的家族口传或是文字族谱。工具论者提出诸如“攀附”“模仿”“文化创造”等看法,解释白族因面对外在政治环境的历史变迁,转换祖源以适应新政权下的生存。

对此,本文以笔者在大理喜洲城北村的研究为例,通过田野资料质疑工具论者的研究,论证今日白族中确有汉人祖源,且关于汉人祖源的记忆认同从未消散,而非由白转汉。工具论者视祖源为行动者的理性选择工具,倾向在文本材料的选择与推论上强调流动性,忽视祖源是人类追溯自身存在的根基性认同,而为个人或群体所坚持。通过对于大理喜洲多份族谱文本的查阅及田野调查,笔者论证即便在今日白族的核心地区,族谱的祖源转换也并非普遍现象。以喜洲城北村为例,民族识别后,城北村村民民族身份为白族,但仍保留着汉人元代移民入滇的祖源认同与集体记忆,且有“村内不说白语、不穿白服、不娶白女”的文化习俗。(17)此一看法是笔者采集自喜洲16村多个报道人的说法。但依笔者的观察分析,不穿白衣(白族衣饰)是事实,不娶白女(山脚海边村落的白族女性)也是事实(见文后分析),不说白语虽是一般现象,但因人而异。通过婚姻嫁娶、亲属实践、亲属称谓多方面的田野调查,笔者认为对于城北村村民而言,汉人祖源与汉人情结并非如工具论者所言是基于对历史上汉人政权的攀附,而是一种移民历史经验与祖源认同的延续。

工具论者主张人类的群体认同为利益最大化的理性选择结果,是后现代主义社会科学方法论中重要的部分。但过于激进的工具论轻视了祖源、历史与文化是人类根基性的情感与认同,忽视了人类社会处处不乏“永恒主义”(Perennialism)的认同事实,故而不能完全否认根基论(primordialism)之理论重要性。(18)Anthony Smith,Nationalism:theory,ideology,history,Maiden,MA:Polity Press,2010.本文以大理喜洲城北村作为证例,说明对于认同研究而言,在工具论与根基论两种理论取径中寻求平衡的重要性。

二、大理白族民族认同与祖源研究

在大理甚至整个云南,许多现存的家族族谱都记载祖源“南京应天府”或是“江南”某地。某些白族家族族谱,甚至在不同时期有着不同的祖源记载。作为一个同时具有历史性与现实性的议题,对于白族族谱与祖源的研究,长久以来吸引着众多的历史学者参与。连瑞枝在《记忆与遗忘:云南大理赵氏族谱的南京论述》(2010)中,提出“族谱书写是一种文化创造”的观点,并引用科大卫(David Faure)对于中国农村社会家族的研究指出“从文本创造的力量来看,族谱此文类是确定宗族作为社会组织的运作单位,透过族谱此一文本的力量,确定了个人在中国乡村中存在的合法性”。(19)David Faure,The Structure of Chinese Rural Society:Lineage and Village in the Eastern New Territories,Hong Kong:Oxford Univ.Press,1986.在此理论观点下,连瑞枝指出对于大理白族的世家大族而言,“南京传说,对当地世家大族而言,是一种宣称,是一种历史建构。这与明朝统治下的云南世族们有计划、有目的的选择与攀附有关”。作为历史学者,连瑞枝以大理赵氏族谱为材料,仔细检视包括《太和龙关赵氏族谱》《大理古塔桥赵氏族谱》两份赵氏族谱,说明在两份始于15世纪的赵氏族谱中,族人如何回避云南土著人白人的身份,转而塑造祖先由南京而来的说法。连瑞枝得出结论:

大理世族选择变成南京人,来强调士人身份的合法性来自新朝的正统。它所创造的不是血缘或财产的宗族内在关系,而是重构拟贵族的士人身份集团。他们需要一个共同的祖源地:南京应天府,给他们身份一个合法的来源。(20)连瑞枝:《记忆与遗忘:云南大理赵氏族谱的南京论述》,载杨伟兵《明清以来云贵高原的环境与社会》,上海:东方出版中心,2010年,第389页。

对此种策略,连瑞枝称之为“‘去自我中心’的他者化叙事”。(21)连瑞枝:《边疆与帝国之间》,新北:联经出版公司,2019年,第593页。

另一位学者刘灵坪则对连瑞枝关于大理白人改变族谱祖源的研究进行了深化,从对白人祖源的讨论推进至白族族裔身份认同意识的建构与变迁。通过对元代李京所撰《云南志略》《纪古滇说集》《南诏图传》《白古通记》等多份历史文本的梳理,指出通过这些文本中关于“九隆”“阿育王”的祖源叙事,“逐步在15~16世纪间,在大量迁入的汉族军户的刺激下,在洱海地区土著人群中的知识精英内部,已开始形成某种模糊的族裔身份意识”。(22)刘灵坪:《传说文本与历史记忆:明清时期洱海地区白族的族群认同及其历史变迁》,《思想战线》2018年第5期。而另一方面,刘灵坪也指出在明朝的治理下,16世纪后“九隆”“阿育王”叙事逐渐在洱海地区的地方碑刻与文献中消失,取而代之的是“南京应天府”或是“南京上元县”作为新的祖源传说。(23)刘灵坪:《传说文本与历史记忆:明清时期洱海地区白族的族群认同及其历史变迁》,《思想战线》2018年第5期。其认为白族人“从‘九隆’祖源宣称转向汉地祖源的追溯,反映了当地精英开始迷失自己原有的族裔意识”。(24)刘灵坪:《传说文本与历史记忆:明清时期洱海地区白族的族群认同及其历史变迁》,《思想战线》2018年第5期。但是另一方面,白族的非精英草根社会,则体现出一种缘自“九隆”“婆罗门族”对“白国”“白王”的认同意识,进而呈现精英与草根阶级祖源宣称不同调的“二部合唱”情况。(25)刘灵坪:《传说文本与历史记忆:明清时期洱海地区白族的族群认同及其历史变迁》,《思想战线》2018年第5期。一直到中华民国之后,在“五族共和”思想的影响下,精英的白人认同才与民间社会的白国祖源叙事合二为一,南京祖源“则逐步演化为与族群认同相脱钩的一种家族史叙事的范式”。(26)刘灵坪:《传说文本与历史记忆:明清时期洱海地区白族的族群认同及其历史变迁》,《思想战线》2018年第5期。

除了肯定明朝新政权为白人世家改变祖源的重要动机,刘灵坪也引用了清代大理府赵州士人师范在《滇系》一书载“自傅、沐、蓝三将军临之以武,胥元之遗黎而荡涤之,不以为光复旧物而以为手破天荒。在官之典册,在野之简编,全付之一烬。既奏迁富民以实滇。于是,滇之土著,皆曰我来自江南,我来自南京”。(27)刘灵坪:《传说文本与历史记忆:明清时期洱海地区白族的族群认同及其历史变迁》,《思想战线》2018年第5期。由此对于改人群得以变族谱所载族源的历史条件进行说明。

三、元明洱海地区汉人移入历史简析

因政权更迭,官私文书付之一烬,旧有记载全无,才使得人的身份变化在新朝代中开启了空间,有了工具性选择的可能性。但明显的是,在史料全部付之一烬的情况下,把大理地区的汉人祖源皆视为“文本创造”“历史建构”,是因应政治社会条件改变的攀附,未尝也不是一种过度的工具性推测。因朝代更迭,人们选择了对自己最有利的祖源宣称,在没有现代“民族”法律身份之前,祖源是辨识个人与家族身份地位的重要依据,改变祖源趋附新朝是合理的推论。但另一方面亦需考虑,事实上许多云南人其祖源就是南京或是中原某地,因特定历史移入云南。在推定白族汉人祖源宣称真伪之前,必需回顾汉人入滇的移民史。

白族主要居住于云南省大理白族自治州,于1956年经民族识别被认定为单一民族。白族在历史上曾有多种称谓,曾载入史籍者,包括秦汉称“滇僰”,魏晋南北朝称“叟”“爨”,隋唐称“西爨白蛮”“白蛮”“河蛮”,宋元称“白人”“赞人”“爨犍”,明清称“白爨”“白人”“民家”等。此外依杨圭镇的看法,不同民族对于白族的称谓,有多达六十余种。(28)杨圭镇:《白族文化史》,昆明:云南民族出版社,2014年,第1页。这些史料与称谓,说明白族作为一个可被辨识的人群群体,具有长久的历史。

另一方面,云南虽位于我国西南边陲,但与华夏文明接触甚早,如司马迁在《史记·西南夷列传》指楚威王时(?~公元前329年),遣将军庄蹻率兵经巴、黔中至滇池。后因秦国夺楚巴、黔中郡,返程受阻之故,“道塞不通,因还,以其众王滇,从其俗,以长之”。(29)《史记卷一百一十六·西南夷列传第五十六》第九册,北京:中华书局,1963年,第2993页。其后如班固《汉书·西南夷两粤朝鲜传》,东汉荀悦《汉记》,晋代常璩《华阳国志·南中志》,南朝刘宋范晔《后汉书·南蛮西南夷列传》等都有类同的记载,仅在时间、人名等细节上提出匡正,但基本未否定此一史事。(30)彭先和:《“庄蹻王滇”考辨》,《昆明学院学报》2012年第1期。这些史料说明,庄蹻入滇开启了华夏文明与云南的长期接触融合。而汉武帝时灭滇国,于云南设“益州郡”置“不韦县”(今云南保山市),迁吕不韦一族后代至不韦县,为正史中汉人最早的入滇移民。(31)《三国志·蜀书第十三》注,转引自郝正治《汉族移民入滇史话:南京柳树湾高石坎》,昆明:云南大学出版社,1998年,第99页。

近代关于“庄蹻入滇”历史记述的考证与解说,晚近一直是研究西南地区史学家关注的重点,被视为是云南开发、云南少数民族与古华夏民族接触重要开端的文字记述。学者从各种侧面对“庄蹻入滇”的时间、动机、影响,乃至真伪等进行了分析。(32)如蒙文通主张“庄蹻则是大盗,本无入滇之事”,对于此一记载持否定态度(蒙文通:《庄蹻王滇辨》,《四川大学学报》(社会科学版)1963年第1期);马曜把庄蹻定义为楚国农民起义领袖,并推断随庄蹻入滇的楚人与滇池居民融合,而过渡为另一民族“滇族”(马 曜:《庄蹻起义和开滇的历史功绩》,《思想战线》1975年第1期);方国瑜则修正了马曜的看法,认为战国时存在两位同名的庄蹻,一为农民,另一为楚国将军,入滇为王的是后者。方国瑜同时将庄蹻入滇视为秦楚相争的大历史条件下的事件,是“当时形势所决定的军事行动”(方国瑜:《从秦楚争霸看庄蹻开滇》,《思想战线》1975年第5期);朱映占与王文光则提出战国时楚人已经完成了华夏化,成为华夏族。庄蹻带楚人入滇,结果是“使得云南民族当中具有了华夏族的成分”,并“最后都成为了云南民族的一部分”(朱映占,王文光:《历史文本书写与统一多民族国家关系:“庄蹻入滇”再论》,《思想战线》2017年第4期)。但无论如何,早于先秦,云南已成为中国正史书写对象却是事实,这说明了古中国华夏文明很早便与云南发生关联,并对云南的少数民族文化产生了影响。

就白族而言,自汉代便受华夏文化的影响。唐贞观二十二年(公元648元),太宗李世民令右武侯将军梁建方征“松外诸蛮”,达今日大理西洱河一带。梁建方依其见闻撰写《西洱河风土记》,为现存记载洱海地区白族先民最早的完整记载:

无大君长,有数十姓,以杨、李、赵、董为名家,各据山川,不相役属。自云其先本汉人。有城郭村邑,弓矢矛鋋。言语虽小讹舛,大略与中夏同。有文字,颇解阴阳历数。自夜郎、滇池以西,皆云庄蹻之余种也。(33)梁建方:《西洱河风土记》,载方国瑜《云南史料丛刊》第2卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第218页。

六年之后的唐高宗永徽五年(公元654年),南诏首领细奴逻派其子逻盛炎入唐朝贡,唐高宗封细奴逻为巍州刺史。说明了洱海地区白族先民在先秦至唐初这近一千年的时间内,语言上“与中夏同”,已受到华夏文明极大的影响,同时也说明大理白人与中原华夏文明间已存在人口交流。

南诏国建立之前,蒙舍诏君主盛逻皮(公元655~728年)在唐开元十四年(公元726年),“效唐建孔庙”,(34)尤 中:《僰古通纪浅述校注》,昆明:云南人民出版社,1988年,第32页。推行儒教。其后,唐开元二十六年(公元738年)“南诏国”建立,历十三世247年(公元738~902年)。南诏国主要统治者为乌蛮与白蛮二族,但在后期以白蛮为主,贵族中出现了汉文化造诣甚高的文人。官员通晓汉语,并能以汉文书写诗词。(35)参见杨圭镇《白族文化史》,昆明:云南民族出版社,2014年,第8页。南诏与唐朝虽曾数次短期交恶,其中,唐朝在天宝十年(公元751年)由剑南节度使鲜于仲通、天宝十三年(公元754年)由御史李宓两次出兵征讨南诏蛮,但几乎全军覆没,李宓死于大理。但此战后,南诏与唐朝基本仍为从属关系,受华夏文化影响至大。(36)参见贺 曦,裴黎黎《试论儒家文化在南诏大理国的传播》,《大理大学学报》2016年第3期。证明之一,便是天宝战争之后,南诏于唐代宗大历元年(公元766年)在今大理市立“南诏德化碑”。该碑记述了南诏国的政治与和唐朝之间的关系,以及天宝战争始末。该碑共三千八百余字,以汉字书写,骈、散文体并用,具有“独特的审美价值”。(37)周之润:《“南诏德化碑”碑文修辞手法的形式美》,《现代语文》(综合学术版)2015年第12期。而唐军中被俘的军士,被南诏留作奴隶,亦成为早期的移滇汉民。(38)参见罗养儒《云南掌故·昆明之民族概略》,昆明:云南民族出版社,1996年。

南诏国亡后,历经大长和国与大义宁国两个短暂政权,后晋高祖天福二年(公元937年),白蛮人段思平建立大理国,历二十二世(公元937~1094年,公元1096~1253年),国祚与宋朝(公元960~1279年)约同时。相较于南诏国对唐朝的认同,大理国对宋朝更有过之。南诏时期王室第十代君主劝丰佑因“慕中国义,不肯连父名”,终止了传统父子连名制,以示对儒家礼仪文明的向往。到了大理国时期,所有的“名家大姓”都采汉姓。(39)何俊伟:《白族家谱有关南诏大理国“名家大姓”史料探析》,《大理学院学报》2015年第11期。甚至国名“大理”亦来自“大礼”,因“理”与“礼”皆儒学核心。南诏王世隆改国号为“大礼”,其后段思平得国再改为“大理”,其意皆为“重礼乐、贵理义”之义。(40)雷信来,郑明钓:《南诏大理国对唐宋王朝的历史文化认同》,《广西社会科学》2015年第6期。

人是文化的载体,也是文化传播的媒介。通过上述分析,我们可以理解《西洱河风土记》所载“皆云庄蹻之余种也”,即便是一种修辞式的文学表述,但也指出上至南诏大理国期间,白人与中原华夏民族的人际流通和交往已为常态。元、明两代都在云南施行屯兵制。元代有军屯,亦有民屯。其民屯不是移中原汉人入滇为主,而是以云南主体民族彝、白两族为主。明代则以汉人军民为屯田主体。明洪武十四年(公元1381年)明军伐滇,清除元朝在云南的残余势力。《明史·太祖本记》载:“九月,壬午朔,命颍川侯傅友德为征南将军,蓝玉、沐英为将军,帅师征云南。”(41)《明史》第一册,北京:中华书局,1960年,第36页。不到三个月,明军于云南白石江大败元军,元梁王把匝刺瓦尔于昆明自杀。明军入滇后,仅用了半年即平定全境。洪武十五年(公元1382年)三月,设立州府县各级政府,《明通鉴》载:“更定云南所属府五十二、州六十三、县五十四。”(42)夏 燮撰:《明通鉴》,上海:上海古籍出版社,1992年,第87页。之后,由于云南地方势力叛降不定,傅友德于洪武十九年与二十一年再度出征云南。

云南被纳入明朝版图,造成自南诏大理国以来以彝族、白族为主体民族的军事力量和政治势力极大衰减。洪武十四年明军首次征云南时,在取昆明后,蓝玉、沐英曾招降大理总管段明,但段氏拒降,只肯依唐宋旧例以外蕃入贡,最终被明军俘于大理。(43)诸葛元声:《滇史》卷之十,转引自郝正治《汉族移民入滇史话:南京柳树湾高石坎》,昆明:云南学大出版社,1998年,第46页。《明通鉴》载:

友德既克云南,授宝子(段)明为宣慰使,明不受,遣使贻书,请奉正朔如外蕃入贡例。友德怒,辱其使,明复使贻书,请友德班师。乃与蓝玉、沐英等议征之。(44)夏 燮撰:《明通鉴》,上海:上海古籍出版社,1992年,第87页。

为维持统治稳定,明代开始大量对云南进行军民屯田。《明史·太祖本记》载:“(洪武)十九年……九月庚申,屯田云南。”(45)《明史》第一册,北京:中华书局,1960年,第43页。明代在云南屯田分为军屯与民屯,郝正治认为,明代在云南设十九卫又十八个千户所,如果皆满员,则屯军户数为十二万六千多,以一户五口人计,可达六十三万余人。(46)郝正治:《汉族移民入滇史话:南京柳树湾高石坎》,昆明:云南大学出版社,1998年,第99页。而就移滇汉人确切的原籍而言,洪武三十年(公元1397年)《太祖实录卷一百四十三》清楚记载:“以云南既平,留江西、浙江、湖广、河南四都司兵守之,控制要害。”(47)《太祖实录卷一百四十三一一故元官属及军恤升赏》,载方国瑜《云南史料丛刊》,昆明:云南大学出版社,1998年,第8页。当然,这是指明太祖朱元璋时期的屯兵政策,并不代表后期只有江西、浙江、湖广、河南四地的士兵驻守云南。而这些汉人驻军,不论其原籍为何,许多人是从南京应天府柳树湾校场出发前往云南。南京应天府柳树湾因而被记忆成为离开中原最后的居地,这也是云南许多汉人移民以南京应天府为祖源的可能推论。(48)参见郝正治《汉族移民入滇史话:南京柳树湾高石坎》,昆明:云南大学出版社,1998年,第157~158页。

四、喜洲城北村的汉人祖源宣称考察

从上述史料梳理中可以看到,明朝初期大规模移汉人入滇。汉人的军屯与民屯,与原有的土著民族聚落交错,从14世纪以来在云南各地长久共同生活。

这里要强调几个问题:首先,笔者同意受到政权更迭的影响,历史上大理白族世族转换祖源、攀附新朝的例子确实存在于某些家族的族谱文本中。但是,必须承认另一种事实也同样存在,即今日具有白族民族身份的许多大理家族,考究其族谱,并未有转换祖源之记述,元明以来其祖源自始至今只有一个出处,即南京应天府或是江南其他地方。

从逻辑上来看,这种今日具有白族身份但又有汉族祖源记忆的现象有两种可能的解释。其一,这些通过民族识别被识别为白族的人群,其祖源是历代由华夏地区移入大理的,他们历经了与白人长期相处、相互涵化的过程,最终通过民族识别,在民族身份上由汉转白,但是在祖源记忆上保持了汉人的祖源记忆与认同,形成了汉人祖先白族身份的现况。其二,另一种可能则从质疑的角度出发,质疑这些族谱虽然未曾转换祖源,但却可能是从立族谱之初,便冒籍攀附,拟构汉人祖源。但究竟是哪一种情况,笔者认为不能仅从族谱与历史文本推断,而必需予以经验性的考察,针对不同的区域、村落、人群,进行深入细致的人类学民族志调查。

大理喜洲开发极早。李正清在《大理喜洲文化史考》中,梳理了喜洲在历史上的政经地位,指出:

喜洲,西汉属叶榆县;东汉属永昌郡;蜀汉届云南部,晋沿习。刘宋属东河阳郡;齐、粱、陈属东河阳、西河阳郡;唐属姚州,均为县治所在地。六诏初,属邓赕诏,称史城,又称大厘城。南诏时期,异牟寻曾建都于此,丰佑时筑土城,复迀都于此……是王族京畿重地。元初设喜洲县……元世祖至元中期直隶大理段氏总管府;明初属大理府太和县……(49)李正清:《大理喜洲文化史考》,昆明:云南民族出版社,1998年,第19~20页。

今日吾人所谈的喜洲,其实包括两个概念,首先是行政区划的“喜洲镇”,另一则是地方概念下的“喜洲”。就行政区划而言,喜洲下辖13个村委会共55个自然村,喜洲的主体民族为白族,占总人口的87.81%,其次为汉族,占总人口的7.4%,再次为回族,占总人口的4.5%。(50)喜洲镇志编纂委员会:《喜洲镇志》,昆明:云南大学出版社,2005年,第75页。这其中,汉族居住的村落主要有三个,分别是上关村、波罗塝村北营,以及大恩公村;回族的村落则包括珂里庄村、喜洲(一部)、峨崀、美霸、上兴庄等五个。除此之外,全是白族村落。再就地方性概念而言,喜洲指的是以今喜洲“四方街”为核心的区域,包括“城内”与“城外”两个区块。城内有富春里、四方街、染衣巷、大界巷、市坪街、市户街、彩云街、市上街等八个巷道街区;“城外”则包括城北村、积善邑、中和邑、城东村、坡头村、寺下村、寺上村、翔龙村等八个村,围绕于街区四周。城内城外合为“喜洲十六村”。

作为历史古城、滇西重镇,喜洲长期以来扮演了白族文化窗口的角色,吸引许多学者前来研究。就人类学而言,许烺光先生于1941年开始在此地进行长期的调查,1948年在美国出版UndertheAncestors’Shadow:Kinship,Personality,andSocialMobilityinChina(51)Francis L.K.Hsu,Under the Ancestors’?Shadow:Kinship,Personality,and Social Mobility in China,N.Y.:Anchor Books,1948.(《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》)一书,首开以喜洲为田野地的民族志研究。书中提出“喜洲人最常提及的祖籍是‘南京’”(52)许烺光:《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》,台北:南天书局,2001年,第15页。“喜洲居民和附近九个村子中八个村子的居民都坚持说他们本是汉人的血统”,(53)许烺光:《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》,台北:南天书局,2001年,第15页。尽管当地早已形成了一个“民家人”地区。许烺光同时注意到了,“当地人的种族起源仍是一个争论未决定”(54)许烺光:《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》,台北:南天书局,2001年,第15页。的问题,但这不是该书研究的重点,许烺光亦未深究。1958年,中国社科院朱家桢等学者也来到喜洲进行调查,发表《大理县喜洲白族社会经济调查报告》,对于喜洲人的身份转而强调其法定的正式称谓“白族”。1998年,许烺光著作《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》中译版出版,喜洲再度回到了中国民族学界的视野。2005年,梁永佳的《地域的等级:一个大理村镇的仪式与文化》从历史与信仰上,对喜洲文化受明代以来的中原文明与大理社会交融下的复合性影响提出分析,指出,

整个喜洲几乎再也找不到一户汉人了。与明清两代大量认同汉族的做法相反,喜洲人在中华人民共和国成立后纷纷改变自己的祖籍,并从汉人变了白族人。(55)梁永佳:《地域的等级:一个大理村镇的仪式与文化》,北京:社会科学文献出版社,2005年,第12页。

2014年起,笔者在此一地区进行田野调查,发现喜洲有若干姓氏家族正在续修族谱,或出版家族族谱手稿。通过对于喜洲主要家族族谱的采集,笔者发现喜洲某些家族的族谱有多祖源记述,诸如《喜洲古镇尹氏族谱》(56)喜洲古镇《尹氏族谱》编写组:《喜洲古镇尹氏族谱》,2014年。《续修喜洲白族赵氏族谱》(57)赵汝龙续修:《续修喜洲白族赵氏族谱》,2009年。等,而某些家族族谱却自始至今仅有单一祖源记录,如《大理史城董氏族谱》(58)《大理史城董氏族谱》,1922年续修本。《大理史城杨氏族谱》(59)《大理史城杨氏族谱》为笔者于2016年收采于大理喜洲城北村,影印手抄本。《大理市喜洲杨氏家谱》(60)杨定康,杨应康:《大理市喜洲杨氏家谱》,2000年。《大理喜洲城北村三二甲杨氏族谱》。(61)《大理喜洲城北村三二甲杨氏族谱》依1994年手抄誊本续修后于2013年印刷。

这其中,本文的主要田野地是喜洲十六村之一的城北村。城北村是以杨姓为主的单姓村,人口约有2 000多人,共有近700余户。主要分为“四甲”380余户与“三二甲”300余户两个杨氏宗族,各自有祠堂奉祀祖先,同一村落形成了两个同姓祭祀团体。四甲杨氏的手抄孤本族谱《大理史城杨氏族谱》共有三卷,第一卷于“文革”时期被毁,晚近由四甲杨氏宗族耆老查访数据重新撰写,仅存卷二与卷三。三二甲族谱则保存妥善,最后一个手抄本是1994年誊写,为了方便保存,2013年族人续修族谱,以《大理喜洲城北村三二甲杨氏族谱》为书名刊印成册。

在喜洲十六村中,城北村最为特殊之处有两点:首先是唯一的单姓村,全村皆姓杨;其次是两个杨氏宗族祖源皆来自外地,而非源出当地的家族。其中,四甲杨氏祖源,依照其族谱《大理史城杨氏族谱》载,“皇元金陵始迁祖杨善,字吉甫,原江南松江府引州朱家屯,元末游宦滇南,为段氏布燮官”。(62)《大理史城杨氏族谱》卷二,影印手抄本。而《大理喜洲城北村三二甲杨氏族谱》则载“始祖药师杨公讳正,原籍南京应天府上元县,于元朝至元八年(公元1271年)以医官随军入滇,落籍定居大理史城之城北村”。(63)《大理市喜洲杨氏家谱》,2000年。换言之,这两个杨氏宗族都在元代入滇,三二甲在元初,四甲在元末。如以三二甲入滇的时间计算,其居住在喜洲城北村的时间,已经有750年。与许多大理世族大家族谱存在更换祖源不同的是,城北村两个杨氏宗族族谱自始便仅有单一祖源,而且族谱世系图记载的十分清楚,元代至今从未中断。

两个杨氏宗族都设有祠堂。三二甲宗祠建于何时已无从考证,根据《杨氏宗祠九四续修碑》所载,宗祠于中华民国元年(1912年)曾重修,后再于1994年与2002年两度翻修。四甲宗祠始建于清乾隆丙子年(1756年),1925年地震坍塌,1938年重修。四甲与三二甲两座祠堂在最近的整修中,在主厅始祖牌位后的整面墙上,把始祖来滇之后所有的祖先与现在子孙间的系谱,利用计算机制成树状图,打印后贴满整个墙面。这种做法使得两个杨氏宗族所有的个人,都能够更一目了然,清楚自己的世系与自己在整个宗族的位置。

对于城北村的两个杨氏宗族宗亲而言,祖源不是一种想象,而是代代传衍不可忘却的根源。宗族不仅是一个抽象的概念,而是落实在祠堂大厅族谱图上的确切位置与真实社会关系的实践。“文革”之后恢复祭祖,每年中元节两个宗族都各自举行祭祖大典,在笔者多次的调查中,族人向笔者介绍彼此时,总是可以清楚地说明彼此的世系关系,以及彼此的共祖关系。

五、族属与亲属称谓分析

从工具论的角度来看,祖源可以虚构,族谱文本可以冒籍杜撰,故像城北村以南京为祖源的族谱记载,有攀附的可能性。因此在族谱之外,笔者的策略是通过亲属称谓与婚姻圈研究,进一步支持该村杨氏宗亲祖源为南京的说法。

在人类学亲属研究中,亲属称谓研究一直有其独特的意义。文化不断变迁,但是在诸文化现象中,亲属称谓这种日常使用的语词,相对具有高度的稳定性,最不易改变。这种稳定性包括两个方面,首先是“亲属称谓词汇”的稳定,其次是“亲属称谓结构”的稳定。

依索绪尔《普通语言学教程》的见解,语言(语音)会因历史条件的因素而产生历时性与共时性的变化。索绪尔曾指出在许多欧洲语言中,相对于语言中语音的变化,文字更具有稳定性。所以许多西方拼音文字系统,在发展一段时间后,常会发生语音与拼音文字规则不相符合的情况。(64)参见[瑞士]索绪尔《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,1980年,第52页。而汉字为非拼音文字,不受语音改变而改变,具有更高的稳定性。汉人亲属称谓在先秦至汉代便已文本化,对于汉人亲属称谓与服丧礼节等,都有清楚的记录。如《尔雅·释亲》载“男子先生为兄,后生为弟”“男子谓女子,先生为姊,后生为妹”“父之姊妹为姑”“妻之父,为外舅。妻之母,为外姑”“姑之子,为甥。舅之子,为甥”“妻之姊妹同出为姨”等等,皆与现代汉语无异。元代龚端礼撰《五服图解》,对于汉人亲属称谓与服丧制度在详细的记载之外,更配以图解,方便读者读理解。(65)龚端礼:《五服图解》,宛委别藏影钞元至治本,南京:江苏古籍出版社,1988年。

汉人社会两三千年的亲属称谓的文字文本,是研究汉人亲属重要的历时性材料。考据这些历史文本内容,与现代汉语亲属称谓的使用词汇多相同,这说明了就亲属称谓语词而言,汉人亲属称谓由先秦至今,一直是相当稳定的。当然,就文字对应的语音而言,中国地大物博方言复杂,有所差异是必然的。

而就亲属称谓结构而言,西方人类学亲属研究创始者之一摩尔根(Lewis Henry Morgan)在《人类家庭的血亲与姻亲制度》(SystemsofConsanguinityandAffinityoftheHumanFamily)(66)Lewis Henry Morgan,Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family,Washington:Smithsonian Institution,1871.中,首次对于人类亲属制度提出了分类与说明,并于之后在本书的基础上再于《古代社会》(AncientSociety)中做了若干的简化。在这两本书中,摩尔根提出了较原始的“类分制”(classificatory system),以及对于不同亲属各有称谓描述的“描述制”(descriptive system)两种亲属制度。(67)Lewis Henry Morgan,Ancient Society,Chicago:Charles H.Kerr & company,1877,P.403.

必须理解的是,摩尔根的“类分制”家庭制度与“描述制”家庭制度的假设,是基于“类分制”家庭制度为原始社会,采“内婚制”;而“描述制”家庭制度是现代社会,采“外婚制”的假设。摩尔根认为,原始社会人类未曾发展出外婚制,而都是内婚制(intermarriage),其中血缘制家庭即是兄弟姊妹婚,人类与自身的同胞血亲婚配,群婚制家庭则把直系与旁系的兄弟姊妹都纳入内婚的范围,而以群内婚的形态出现。在类分制家庭中,对每一个个人(ego)而言,他的兄弟与他父亲的兄弟的儿子,都采用同一个“兄弟”亲属称谓,以类别区分,而无远近亲梳关系;而他自己的姊妹,与他父亲兄弟的女儿,也采用同一个“姊妹亲属称谓”,以类别区分,而无远近亲梳关系。再扩张一级,父亲的所有兄弟都称之为父亲,母亲所有的姊妹都称之为母亲。每一个姊妹都可以是每一个兄弟的妻子,而他(她)们的子女则是大家的孩子,彼此之间也是兄弟姊妹。反之,“描述制”家庭制度代表人类已经脱离群内婚而采用群外婚,人类从其他的对偶群体(pair)寻找配偶,因而有了亲疏关系,开始使用不同的亲属称谓称乎不同的亲属。

作为现代人类学的先行者与奠基者,摩尔根的《人类家庭的血亲与姻亲制度》《古代社会》两本书对于20世纪人类学亲属研究有着关键性的影响,特别是在早期进化论盛行时代,具有经典的指导性地位,许多学者一进入田野,便急切地搜集该社会的亲属称谓,为该社会的原始或文明程度“定性”。但归根究底,回到文本,摩尔根本人说得很清楚,要证明人类家庭由原始而现代,由群内婚而群外婚,血亲家庭作为人类家庭的第一种形式的假设,其推论基础是窄小的(narrow basis),故唯有通过“证明其真实存在,此一推论才能完全成立”(but...the one which actually existed,the inference is fully sustained)。(68)Lewis Henry Morgan,Ancient Society,Chicago:Charles H.Kerr & company,1877,p.395.重点在于,摩尔根所处的19世纪,人类社会已不存在血亲与群婚家庭。没有亲眼所见的民族志田野事实支撑,摩尔根的进化论家庭观仅能是一个“推论”(inference)。

面对无例可证的难题,摩尔根提出了一个假设来克服,即使血亲与群婚家庭不存在了,但是血亲与群婚家庭的亲属称谓形式还是存在的。找出血亲与群婚家庭的亲属称谓形式,就可以反推血亲与群婚家庭存在的历史事实。于是,“类分制”与“描述制”两种家庭制度,就以韦伯式的理想型(idea type)被建构出来。依随这个假设,在摩尔根进化论的亲属范式指导下,20世纪上半叶众多的人类学者进入世界各地的田野,希望通过对于不同社会亲属称谓的采记来建立模型,以探究该社会在接触文明前的家庭形态。但是,吾人不可忘了,“类分制”亲属称谓是血亲或群婚制家庭,“描述制”亲属称谓是外婚制家庭,这个摩尔根用以推论人类家庭制度进化的基础,其本身就是一个未经检验的假设。以假设来推断假设,必然陷入套套逻辑(tautology)的循环定义当中。

笔者虽质疑摩尔根家庭制度与亲属称谓类型间的推论逻辑,但是在另一方面,笔者仍肯定摩尔根对于亲属研究的巨大贡献,特别是他对于不同社会“亲属称谓模式”的发现,引领了20世纪前期里弗斯(W.H.R.Rivers)(69)W.H.R.Rivers,Kinship and Social Organization,London:Constable & Co.Ltd.1914.、罗威(R.H.Lowie)(70)R.H.Lowie,“Exogamy and the Classificatory System of Relationships”,American Anthropologist,vol.XVII,1915,pp.223~239;“The Matrilineal Complex”,University of California Publications in American Archaeology and Ethnology,vol.XVI,1919,pp.29~45.、莫达克(G.P.Murdock)(71)G.P Murdock,“Rank and Potlatch among the Haida”,in Yale University Publications in Anthropology,no.13,1936,pp.3~20;“Correlations of Matrilineal and Patrilineal Institutions”,in Studies in the Science of Society Presented to A.G.Keller,ed.G.P Murdock,New Haven,1937.等人亲属称谓分类体系与继嗣关系的研究,带来了人类学亲属研究的黄金时期。其次,摩尔根把亲属称谓类型化的做法,使得世人理解了不同文化人群存在完全不同的亲属称谓模式,且亲属称谓具有长期的稳定性。这些观点为其后的亲属研究奠下重要基石。

就汉人亲属称谓而言,冯汉骥曾整理汉人亲属称谓,搜集了369个亲属称谓。(72)冯汉骥:《由中国亲属名词上所见之中国古代婚姻制》,《齐鲁学报》1941年第1期;《中国亲属称谓指南》,上海:上海文艺出版社,1989年。人类学者林美容在这个基础上又增加了277个,成为646个,分别落于22个不同的“亲属次范畴”中。(73)林美容:《中国亲属结构─相对性、父系嗣系群联姻》,《“中央研究院”民族学研究所集刊》1983年第55期。不论冯汉骥的369个称谓,或是林美容扩增的646个称谓,都不只是一般口语常使用的亲属称谓,而是纳入书面文字的称谓,包括以父系为主加上姻亲在内所有的称谓。从亲属称谓的内容来看,先秦以来的汉人亲属称谓变化不大,从汉人亲属称谓的复杂性来看,显然是属于摩尔根的“描述制”家庭制度亲属称谓。林美容曾指出汉人亲属称谓具有“相对性”,即由己方指称另一方,会同时具有另一方对己方的相对称谓,通过这种指称相对性,界定了汉人“每一个个人”的亲属范围。(74)林美容:《中国亲属结构─相对性、父系嗣系群联姻》,《“中央研究院”民族学研究所集刊》1983年第55期。

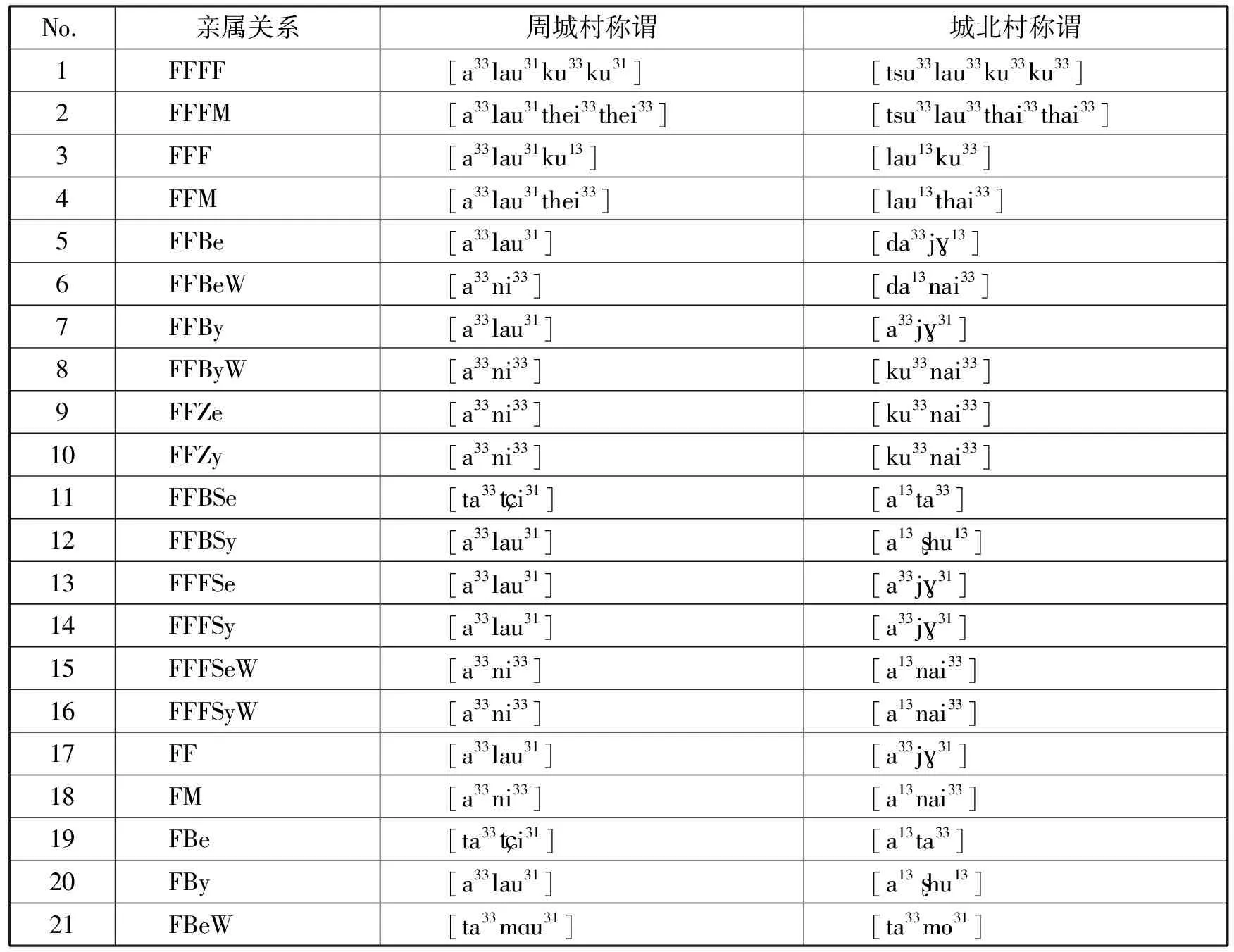

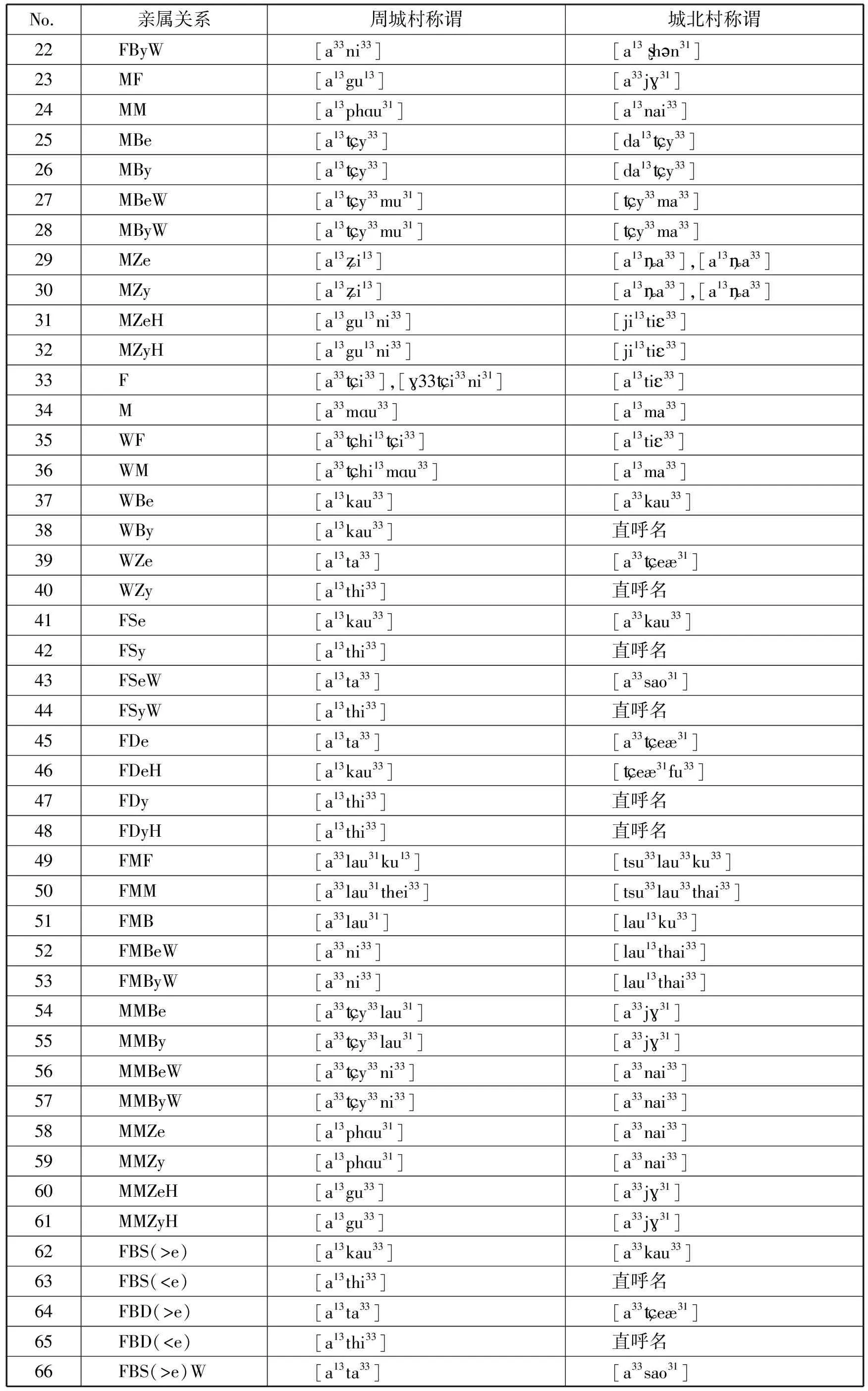

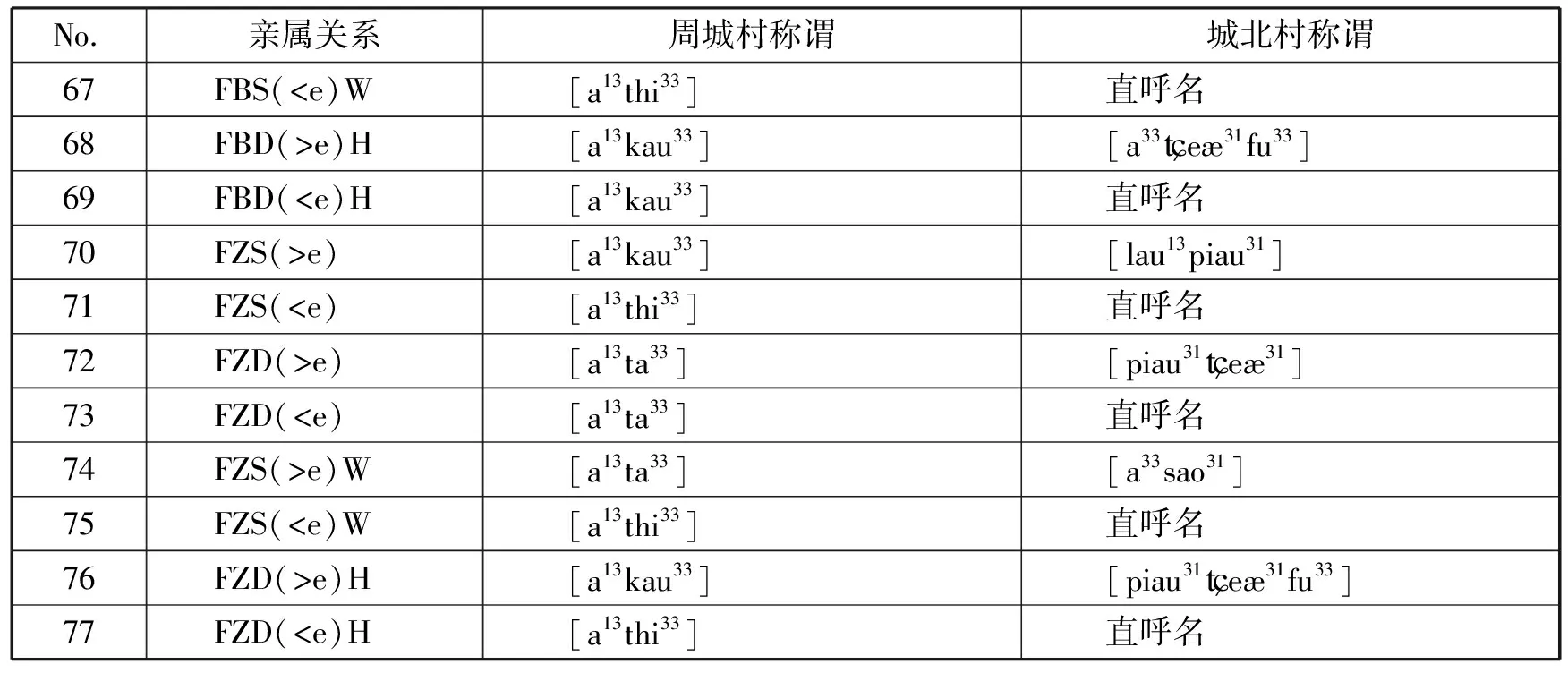

从汉人亲属称谓的语词、“描述制”与相对性三个方面,笔者对喜洲城北村进行了一般生活性口语使用亲属称谓的采记,共采记了77个常用亲属称谓词。并以这77个亲属称谓词,与行政区划上同属喜洲镇的“周城村”的调查结果,以及相关文献三者进行了比较。

周城村位于喜洲镇政府北方约5公里,临靠苍山,不属于“喜洲十六村”。与城北村村民不在村内说白语而说汉语的习惯不同,周城村村民在村内以白语为生活语言。在亲属称谓上,使用的语言全为白语。而在亲属称谓的结构模式上,周城村的模式是对自身(ego)而言,已身(ego)的每一代男、女性尊亲属,无论直系或是平交表亲,用同一亲属称谓。同辈同性别长于己者使用同一称谓,同辈不同性别长于己者都使用另一称谓。同辈同性别小于己者使用一称谓,同辈不同性别小于己者都使用另一称谓(见下表)。

大理喜洲城北村与周城村亲属称谓表

续表

续表

由于分布广阔,各地白族方言差异极大,常不能直接以母语沟通。(75)依徐 琳、赵衍荪的意见,白族语言分为剑川、大理、碧江三个方言群。参见徐 琳,赵衍荪《白语简志》,北京:民族出版社,1984年。各地白族亲属称谓存在区域性语词差异,但结构大致类同。刘援朝曾以元江白族亲属称谓为例,指其是“一种夏威夷称谓制与描述式称谓制的混合体”。(76)刘援朝:《元江白族亲属称谓系统》,《云南民族学院学报》(哲学社会科学版)1998年第1期。尽管周城白族亲属称谓在语词上因方言差异之故,与元江白族不同,但从语料分析,周城白族的亲属称谓虽然不像真正“夏威夷式称谓”(77)夏威夷式(Hawaiian system)亲属称谓模式,指对于己身(ego)而言,对每一辈的称谓都仅以性别来区分,如父亲一辈所有的男性都称之为父亲,母亲一辈所有的女性都称之为母亲。平辈所有的男性表亲都称为兄弟,女性所有表亲都称为姐妹。这是亲属称谓中最简单的形式。参见Lewis Henry Morgan,Ancient Society,Chicago:Charles H.Kerr & company,1877,pp.412~413.那么简单,但是远不如汉人亲属称谓复杂,而与元江白族类同。而亲属之间的称谓也不像汉人一样存在普遍的相对性的专有词,而更为简化。

通过比较,就亲属称谓而言,城北村与周城村两地,在使用语言、语词与亲属称谓结构上全然不同。一为汉语“描述制”家庭制度亲属称谓,一为白语具有“类分制”倾向亲属称谓。特别是城北村已发展出一套普遍不对晚辈称以亲属称谓,而改以直呼其名的做法,以示尊长的身份,这很有可能是受汉人严格的亲属阶序文化所致。从亲属称谓的稳定性来看,城北村与周城村虽然距离仅有数公里,但是两个社会显然文化的来源不同。城北村仍保留了汉人的亲属称谓使用习惯,特别是对于尊长,显示其祖源来源与周城的可能差异。

六、通婚圈与婚姻对象的选择偏好与排除原则

择偶婚配是亲属实践最重要的一环,也是任何社会得以建立与传衍的基础。依斯特劳斯的见解,基于外婚制(exogamy)的近亲禁忌(incest)是人类社会由“自然”(nature)转向“文化”(culture)的关键,亦即野蛮步向文明的第一步。(78)Claude Levi-Strauss,The Elementary Structures of Kinship,Boston:Beacon Press,1967.特别是于小型社会而言,受制于可供外婚对象群体的数量常十分有限,为了确保婚姻交换的永续,不同社会常设下一定的婚姻规则。从人类学的角度来看,斯特劳斯的联姻理论(alliance theory)提出了关于外婚对象选择的两种方式,则有“偏好婚”(preferential marriage)与“限定婚”(prescriptive marriage)两种方式。(79)Claude Levi-Strauss,The Elementary Structures of Kinship,Boston:Beacon Press,1967.偏好婚设定了婚姻选择的偏好对象规则,限定婚则一般严格规定于以父方交表或是母方交表的方式进行。

城北村有七百余户,主要分为“三二甲”与“四甲”两个杨氏宗族,同姓不同宗,被视为可以彼此婚嫁的对象。喜洲的主体民族是白族,在婚姻优先次序上,应是以白族为优先,但是城北村严格限定不向“山脚海边”的白族村落开亲,即便离城北村东边不到500米、洱海之畔一田之隔的喜洲“沙村”,也在限定之内。

这里笔者要处理三个问题:首先,要确定城北村不娶山脚海边白女是不是一个事实。其次,如果这是一个事实,当地人观点的解释为何。第三,相关解释对于确定城北村祖源是否有助。

由于“三二甲”与“四甲”两个杨氏宗族现存的族谱世系图与一般汉人族谱世系图相同,各个世代皆不列女嗣,也不列入妻子的姓氏与来源,无法追溯婚姻圈与婚嫁对象。为此,笔者通过田野调查对村民进行家谱访谈,共采记了城北村家谱中128组婚姻的资料进行分析。发现在平均达八代的口述家谱中,在20世纪80年代之前,50%的婚姻通婚对象来自附近喜洲十六村,31%与喜洲之外少数特定群体通婚,包括云南维西、洱源、西双版纳等地的汉族与回族。城北两村的两个杨氏宗族也相互通婚,但是比例有限,只有15%。这其中,如果只统计1950年之前的婚姻,则有83%是以喜洲十六村为对象。而改革开放之后的婚姻,则有80%是与大理本地之外的通婚。城北村人与喜洲十六村之外的喜洲其他白族村落通婚的比例为零。

通过这个统计,可以理解对于城北村人而言,被他们视为“山脚海边”的白族村落,即便是500米外一田之隔的沙村,都不在通婚范畴内,很明显地存在负面的通婚限定。即便在改革开放后至今,这种负面限制仍是当地文化的一部分。

对于为何不娶白女,城北村村民有主要有两种说法:首先是生计方式的差异,如报导人杨XW的说法“山脚海边的白族人,他们靠山的只会种田,靠海的只能打渔,生活上都和我们城北村不一样。城北村的人做生意的多,生活习惯不一样,不开亲”。(80)杨XW,1935年出生。访谈时间:2019年8月5日。访谈地点:喜洲城北村。另一种更为普遍的说法则是城北村村民的祖先是汉人,祖上留下不和白族人通婚的习惯,才是主要因素。

喜洲十六村是城北村村民通婚的主要对象,偏好十分明显。如果说城北村村民不与山脚海边的白族村落通婚,是基于生计因素与汉人情结,那么必须反过来追问,城北村偏好与喜洲十六村通婚,又是基于哪一种理由。

在田野访谈中,笔者最常听到的一种说法是祖先同源。报导人74岁的杨SH便说,“我们喜洲十六村累世通婚,大家老祖先都是南京来的,说到底通婚几百年了,都有亲戚关系”。(81)杨SH,1948年出生。访谈时间:2019年8月6日。访谈地点:喜洲城北村。而另一种说法,则与生计方式相关。如报道人杨MH说“我们喜洲十六村的做生意的多,读书人多,当官的多。大家生活方式差不多,男女婚嫁生活上好适应”。(82)杨MH,1946年出生。访谈时间:2019年8月25日。访谈地点:喜洲城北村。另一位今年94岁高龄,由喜洲“四大家”(83)喜洲四大家,指的是在中华民国时经商致富最成功的喜洲四个家族,包括严姓的“永日祥”号,董姓的“锡庆祥”号,杨姓的“鸿兴源”号与尹姓的“复春和”号。参见喜洲镇志编纂委员会《喜洲镇志》,昆明:云南大学出版社,2005年,第11~118页。严家嫁入城北村的严GF则说,“我们喜洲十六村彼此开亲,因为大家都是生意人,是街子上的人,家谱上记着祖先都是南京来的。我父亲曾是首富严子珍的账房,抗日的时候华中大学迁校到喜洲,我是华中大学的学生。我爱人是商号里的职员,我们结婚的时候,在四方街题名坊请戏班子唱了快一个月的戏。喜洲十六村的人有钱骄傲,看不上山脚海边的乡下人,海边人出殡抬棺材上西边的苍山,都不能经过喜洲街子上,街子上的喜洲人不让他们走,只能走城外面的土路”。(84)严GF,1928年出生。访谈时间:2019年8月28日。访谈地点:喜洲城北村。

城北村村民偏好与喜洲十六村通婚,而拒绝与地理范围更广泛的“山脚海边”白族人通婚,也是基于商业生计形式带来的“城里人”优越感,以及汉人情结两种因素而建立的选择偏好与排除原则。

七、结 论

本文主要的理论对话,是回应后现代主义工具论导致的普遍的怀疑论,质疑人群的身份宣称与认同是基于利益最大化的理性选择,而不是真实的历史与文化事实。多位学者都曾以大理白族家谱为研究对象,从冒籍攀附等角度,说明历史上此一地区人群响应中央王权的更迭,而在家谱上变更祖源攀附新朝。但是却忽略了汉代以来汉人人口开始移入云南,唐宋之后汉文化广泛地影响云南土著人群,明代行屯田政策,军屯民屯引入大量汉人入迁云南。在大量汉人移民入滇的历史条件下,许多以南京或是江南为祖源地的家谱,可能并非冒籍攀附,而就是历史事实。

就方法论与知识论而言,笔者认为后现代主义推动社会科学研究脱离朴素实证主义,确实引领社会科学从涂尔干的客观实证主义,即就社会科学的方法而言,规定“社会事实作为事物(social facts as things)”(85)Emile Durkheim,The rules of sociological method,trans.:W.D.Halls,New York:The Free Press,1982,p.32,p.162.,可以经由客观方法与客观的态度证成,转向主观主义,强调关注行动者对于意义的赋予诠释,以及关注事件背后的各种社会条件,尤其是权力关系。但同时,接受后现代主义并不表示应放弃对于事实的追求,众声喧哗不应只为求“多音”,而是从多种角度呈现事实的不同侧面。

本文通过对大理喜洲城北村南京祖源的检视,从族谱、亲属称谓与婚姻原则三个方面,分析其汉人祖源究竟是否如许多既有关于大理地区的研究所指出的,是历史上冒籍攀附的结果,还是村民坚持的事实。经过分析,本文认为城北村汉人祖源的记忆具有高度的真实性。族谱可以新创改动,但是亲属称谓语词具有历时性的稳定性,是所有人类社会共有的现象,已为中外无数人类学者的研究所肯定。而婚姻圈与婚姻对象的偏好或限定,则更直接地反映了人类的社会关系与认同,无法做假。

在这些证据的支持下,本文认为喜洲城北村村民“村内不说白语、不穿白服、不娶白女”的习俗,确实反映了移民历史经验与汉人情结。

如何看待目前城北村村民民族身份为白族,但是祖源为汉人的现象。

首先,笔者不认为这是一个问题或矛盾。祖源与民族身份本身就两回事,不能混为一谈。民族共同体的结合,其主客观因素众多,没有决定性因素。民族识别是近代多民族国家施行现代治理的重要行政措施。对我国而言,则是“推行民族平等政策的必不可少的前提”。(86)祁进玉:《中国的民族识别及其理论构建》,《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)2010年第2期。曾于20世纪50年代参与过民族识别调查工作的民族学者黄淑娉便指出,民族识别“主要的标准是科学依据和该民族的意愿”。(87)黄淑娉:《民族识别及其理论意义》,《中国社会科学》1989年第1期。以上引文说明了两件事,一是民族识别是以科学的精神与方法,服务于现代国家治理的目的,其目标在于求政治之可行;二是科学依据的客观性与民族意愿的主观性间如不相配合,如何调节决定,终究还是一个政治问题。但可以确定的是,民族身份作为一种个人的法律身份与集体权利的共有资格,一旦取得,便受国家保障而永久存在,不容剥夺,无可争议。

持工具论的学者指出了白族祖源与族群认同的流动性。但是另一方面,相关的研究却也呈现出理论上的盲点。首先,它忽视了作为“现代民族”的白族并非仅有单一的祖源,先秦以来华夏地区的汉人与云南不同人群向洱海地区的流动持续发生,对于许多仍拥有南京祖源集体记忆的白族人而言,这并非攀附虚构,而是根基性的事实。宣称不同祖源是人群在不同历史条件下基于工具理性的不同选择,以及白族源居于滇,非滇地的祖源是虚构,显然忽视了洱海地区长期作为移民熔炉的事实。其次,它的另一个可议之处是无法正确地认识相对于古代社会,祖源宣称即族裔身份宣称在民族识别之后,现代意义的民族其首要定义是一个政治共同体,具有祖源与文化上的开放性,祖源认同与民族认同因而可以成为并行不悖的两种认同。

从人类学的角度来看,当代的“白族”不全等同于历史上的“白人”,而是包括汉人移民在内的多种人群组成。从史料证据来看,不仅古代的“白人”多源,近代的“白族”亦是多源。检视同一地区不同白族家族的族谱文本,可以发现许多家族的族谱自始至今都不存在转换祖源的记载,南京应天府或江南地区是族谱唯一的祖源出处。以往对于白族“多源说”的论证,多是史学家从历史材料析出,本文则是通过以人类学田野调查为方法,广泛且细致的收集当代的经验现象,从相关的亲属称谓、亲属实践与文化现象,进行民族志分析考察,支持说明当地人南京应天府或江南地区汉人祖源集体记忆确有依据。从理论上而言,工具论常忽视人类对于祖源、历史与文化的根基性认同与情感。本文认为,人类在不同层次的认同未必常是一致的,故而在认同研究的理论应用上,工具论与根基论不应只存在对立关系,在处理人类复杂的认同问题时,建立工具论与根基论两者的理论互补性,提供吾人分析相关经验事实更趋周延丰富的解释与理论策略,应是推进族群/民族研究方法论与知识论更新上更具价值之事。

致谢:本文的田野资料源于作者自2014年至2019年的调查。感谢大理喜洲镇尹锦宁、严崇安、严杨利英、杨茂湖、严桂英、杨澄、杨卫星、杨文伟等耆老的协助。同时感谢田野调查团队张漫思、尚青松、迪娜等研究生的参与。文中亲属称谓的国际音标(IPA)标注由云南大学民族学与社会学学院博士研究生马莉完成,一并致谢!