农业劳动力转移下的农业发展模式演变与乡村振兴路径研究

——以河南省为例

郝 铭,陈常优

(河南大学 环境与规划学院,河南 开封 475004)

0 引言

党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中首次提出“实施乡村建设行动”,将乡村建设作为“十四五”时期全面推进乡村振兴的重点任务,摆在了社会主义现代化建设的重要位置[1]。而乡村建设的基础在于农业经济发展水平的提升与农业劳动力资源的保障[2]。但随着城镇化与工业化的不断推进,我国乡村人口总数与第一产业人员所占比重逐年下降。据《中国农村统计年鉴》显示,截至2019年末,我国农村人口总数为55162万人,从事第一产业的人员为19445万人,占乡村就业人员数的58.5%。而在1978年,这一数字为92.4%。与改革开放初期相比,我国从事第一产业人员的比重下降了近一半[3]。在农业劳动力快速转移的趋势下,对我国农业劳动力流失与农村经济发展的探索,也成为了研究者集中讨论的热点。

通过相关文献的梳理,研究者对于农业劳动力转移可有效促进农村经济发展,加快农业现代化进程的观点基本达成一致。田新民等[4]认为推进农业现代化跨越式发展的关键在于农业劳动力的转移。童玉芬等[5]认为劳动力由传统部门向现代部门的流动,这既是各国曾经或必然面对的普遍现象,同时也是实现经济增长的必由之路。但在研究的切入点与方法的选取上,学者间存在着较大差异。李丽华等[6]对我国农业劳动力转移的发展历程与影响进行了梳理与概括。唐祥来[7]将研究视角放在农业劳动力转移的动因及其障碍的探索中。伍山林[8]、吕宁[9]等通过定量化的手段,基于相关数理模型,对农业劳动力变化所产生的经济增长贡献进行了分析与测算。但大量的文献集中于农业劳动力转移成因的探讨,或是对劳耕模型的构建,或是对农地流转的影响[10-12],对农业劳动力变动与农业经济发展的研究较少,且常从宏观尺度入手,范围较广,针对性与实操性不强[13]。基于此,本研究将研究尺度划定为县域,对河南省104个县域农业劳动力变化与农业经济发展水平的耦合模式及时空演变规律进行探索,为分类推进河南农业农村发展,落实乡村振兴战略提供科学参考。

1 理论分析与研究方法

1.1 理论分析

马克思[14]认为,传统农业表现为“直接生产者对一定土地的产品的占有和生产”,是典型的“维持生计”的农业。“它既排斥生产资料的积聚,也排斥协作,排斥同一生产过程内部的分工,排斥对自然的社会统治和社会调节,排斥社会生产力的自由发展”。而“资本主义生产一旦占领农业,或者依照它占领农业的程度,对农业工人人口的需求随着在农业中执行职能资本的积累而绝对地减少”[15],其中一部分农村人口准备转入城市,寻求新的发展机会。因此,农业劳动力转移是传统农业转向现代化农业的必然趋势[16]。随着我国城镇化进程的推进,大规模的农村青壮年劳动力向城市迁移,打破了乡村原有的人口结构与农业经营模式,而这也为农业规模化生产以及新型农业主体的发展,创造了有利条件[17]。但农业劳动力转移所带来的负面影响同样不容忽视,农业从业人口老龄化、女性化等问题也亟待解决[18]。两者相互联系,相互作用,共同发展,统一于农业农村发展之中。

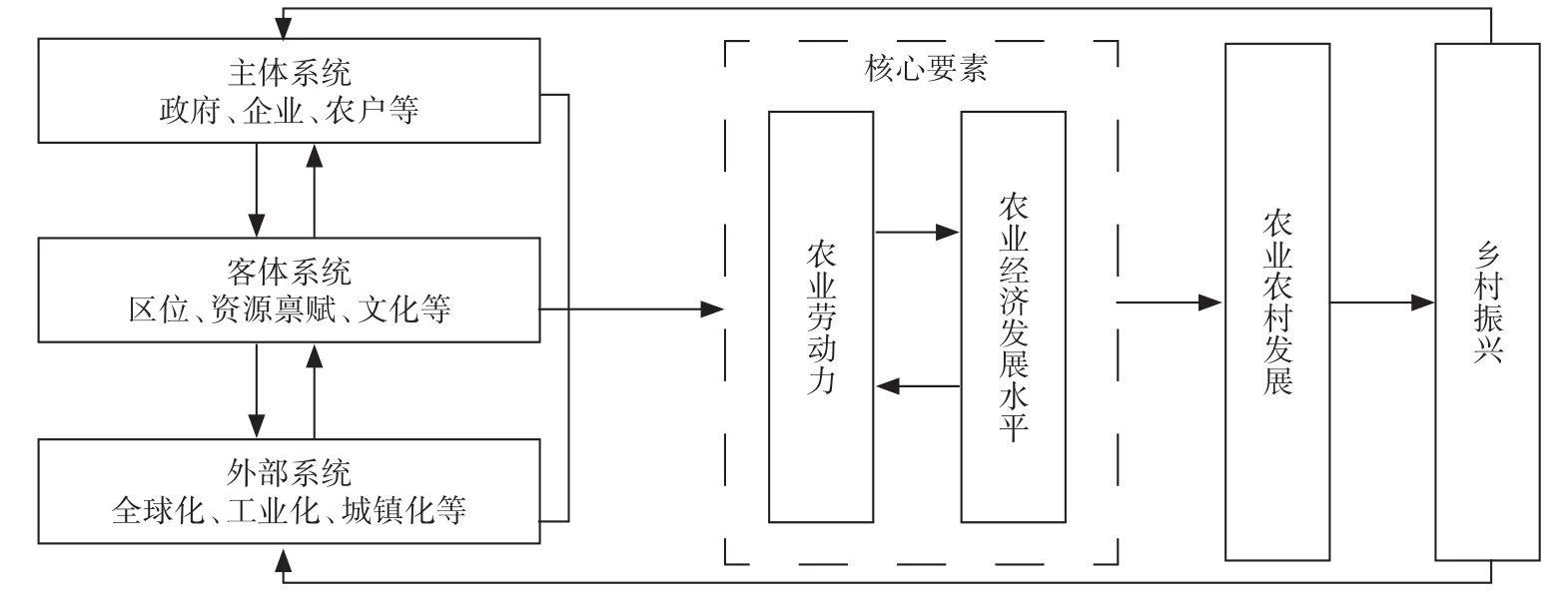

党在十九届五中全会明确指出“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴”[19]。乡村振兴的先导在于农业农村发展,而农业农村的发展在于农业劳动力与农业经济发展水平的同一性与斗争性的辩证统一,各要素统筹于一个庞大的系统之中。房艳刚等[20]将其划分为四大部分,包括:主体系统、客体系统、外缘系统与内核系统。主体系统、客体系统与外缘系统共同作用于劳动力、土地、资金、技术与信息,进而推动内核系统粮劳关系的转换。但该系统的局限性在于各系统之间并未形成有效流动,且粮食生产与劳动力变化间的耦合并不能完全透视其发展。故而,本研究在此基础上进行修正,并将农业经济发展水平与劳动力变化间的耦合作为其内核要素。乡村振兴的系统机理如图1所示。

图1 乡村振兴的系统机理

具体而言,根据马历等[13]的研究,对于农业经济发展水平与农业劳动力间的相互关系,可分为2个维度,6个方面。2个维度是指农业经济发展水平的正向与负向。就正向而言,劳动力数量减少,农业经济水平保持增长,该模式称为集约型。若劳动力数量增长,农业经济水平同样保持增长,但就两者增长速度不同,可再细分为增长型(农业经济增速>劳动力增速)与粗放型(农业经济增速<劳动力增速)。就负向而言,劳动力数量增长,农业经济水平下降,该模式称为滞后型。劳动力数量减少,农业经济水平下降,但就两者下降速度不同,可细分为衰落型(农业经济下降速度>劳动数量降低速度)与衰退型(农业经济下降速度<劳动数量降低速度)。

1.2 研究方法

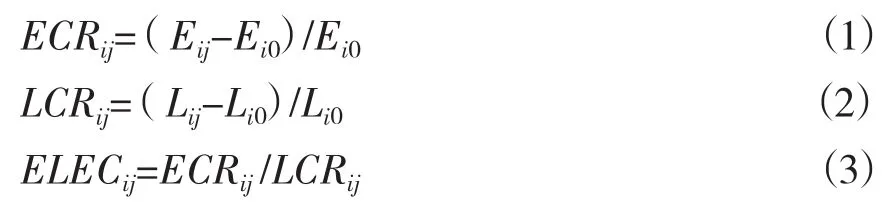

1.2.1 产劳弹性系数 为有效反映一定时期内农业经济发展水平与农业劳动力耦合程度,本研究利用产劳弹性系数进行测度。弹性反映了变量间的相互依存关系与敏感程度,并能够有效揭示其变化规律性[13]。而弹性的大小可通过弹性系数进行衡量,其系数绝对值越大,则显示其敏感程度越强,反之则越低。产劳弹性系数计算公式如下:

式中:ECRij表示i区j年的农业经济发展水平变化率,Eij为i区j年的第一产业产值,Ei0为其基期产值。LCRij表示i区j年的第一产业劳动力数量变化率,Lij为i区j年的第一产业劳动力数量,Li0为其基期数量。ELECij表示其产劳弹性系数,当ECRij>0、LCRij>0、ELECij>1时,为增长型;当ECRij>0、LCRij>0、ELECij<1时,为粗放型;当ECRij>0、LCRij<0、ELECij<0时,为集约型;当ECRij<0、LCRij>0、ELECij<0时,为滞后型;当ECRij<0、LCRij<0、ELECij>1时,为衰落型;当ECRij<0、LCRij<0、0<ELECij<1时,为衰退型[13]。

1.2.2 热点分析(Getis-OrdGeneral Gi*) 考虑到研究对象间的空间异质性,为进一步刻画河南省县域产劳耦合模式空间分异特征,利用Getis-OrdGeneral Gi*对其空间扩展的局部关联特征进行测度[22],识别出热点区与冷点区,对不同耦合模式的空间分异规律进行探索。其计算公式如下:

1.2.3 标准差椭圆 标准差椭圆(Standard deviational ellipse,SDE),又称方向分布,最早由美国南加州大学社会学教授Lefever D W在1926年提出的。该方法主要用于对地理要素的空间分布特征进行定量化描述。以地理要素的分布中心作为椭圆中心,以地理要素到X轴与Y轴的标准差作为长轴与短轴,以主趋势方向为方位角进行细致描述[23-24]。本研究采用ArcGIS 10.8软件对河南省农业经济发展水平与农业劳动力变动情况进行构建。

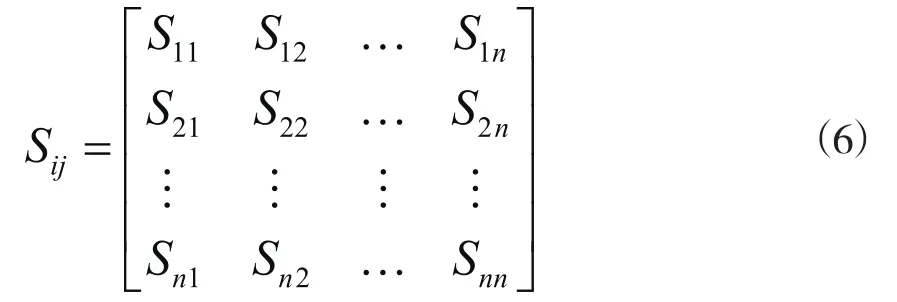

1.2.4 土地利用转移矩阵 土地利用转移矩阵[25]主要用来描述土地利用变化的结构特征,反映在一定时间间隔下从T时刻转向T+1时刻的状态变化,用以揭示土地利用的时空演化过程。公式为:

式中,Sij为研究初期与研究末期的土地利用状态,n为土地利用的类型数量。在相关研究中,常以其向量表示土地利用类型的面积或转换概率。本研究选用后者,对研究初期与研究末期土地利用类型转换概率进行构建,并借助Origin Pro 2021软件,利用弦图进行可视化表达,从而对2013~2019年间不同产劳耦合模式的转换情况予以定量化描述。

2 研究区概况与数据来源

2.1 研究区概况

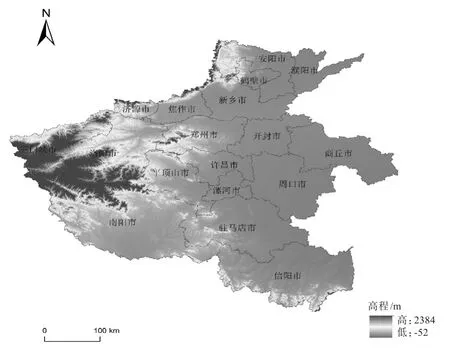

河南省,简称“豫”,位于我国中部,其地理位 置 界 于 北 纬31°23' ~36°22'、东 经110°21' ~116°39'之间,东接安徽、山东,北界河北、山西,西连陕西,南临湖北。全省总面积达16.7万km2。地势西高东低,北、西、南三面环山,中东部为广阔平原,西南部为盆地(图2)。大部分地区位于暖温带,南部跨亚热带,属大陆性季风气候[26]。全省下辖17个地级市,1个省直辖县级市。2020年,河南省实现生产总值54997.07亿元,比上年增长1.3%。其中,第一产业增加值5353.74亿元,增长2.2%;第二产业增加值22875.33亿元,增长0.7%;第三产业增加值26768.01亿元,增长1.6%。全年新增农村劳动力转移就业45.81万人,农村劳动力转移就业总量达3086.70万人,其中省内转移1850.26万人,省外输出1236.44万人[29]。与同期全国各省相比,河南省第一产业所占比重高,农业劳动力转移数量大,对于开展农业经济发展与劳动力变动的相关研究具有较好的典型性。

图2 研究区位置与地形概况

2.2 数据来源

本研究以十八大后作为研究起点,选取2013、2016、2019年3个时间节点对河南省县域农业经济发展水平状况与农业劳动力变动情况进行探索。所采用的统计数据主要来源于相应年份的《河南统计年鉴》与《中国县(市)社会经济统计年鉴》。考虑到部分行政区划调整及相关数据的缺失,文中并未将各市所置辖区列入研究范畴中,最终选取了104个县域行政单元。行政区划与地形地貌数据主要来源于全国地理信息资源目录服务系统(https://www.webmap.cn/)。

3 结果与分析

3.1 县域农业经济发展的时空演变

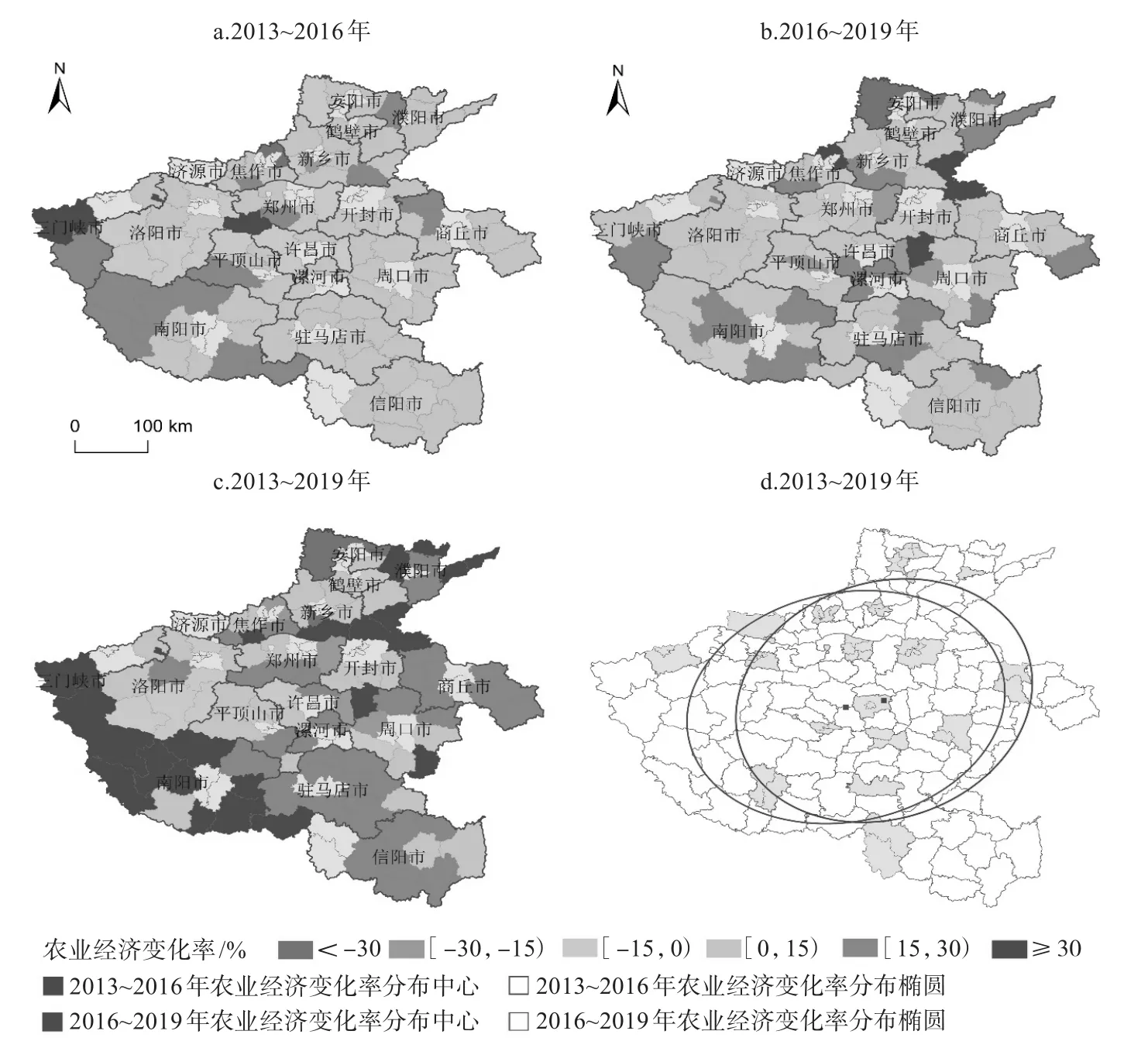

由图3可知,2013~2019年河南省县域农业经济发展水平呈现出整体上升趋势,总增长率达14.31%。2013~2016年河南省县域农业经济增长率为6.35%,共有86个县域地区农业经济发展水平呈增长态势,占县域总数的82.69%。中高速增长地区主要分布于三门峡市南部,南阳市西北部与南部、洛阳市东部、郑州市南部、商丘市西北部、新乡市南部与安阳市东部等地。18个地区农业经济增长水平略有下降,占县域总数的17.31%。其中降幅程度较大的地区为新乡市中部与焦作市北部。2016~2019年河南省县域农业经济增长率为7.91%,增长幅度略高于上一时段。87个县域地区农业经济发展水平呈增长态势,与上一时段变化不大。但中高速增长地区数量明显增多,三门峡市与南阳市大部分地区继续保持高速增长,濮阳市大部、驻马店中部、许昌市南部、开封市东部、周口市西北部等地区均有大幅度提高。17个地区农业经济增长水平略有下降,降幅较大的地区主要位于安阳市北部、郑州市西部、平顶山市中部、周口市西南部地区。由标准差椭圆分布可知,2013~2019年河南省县域农业经济增长中心向东北方推移,呈现出“东进北移”的空间格局。

图3 2013~2019年河南省县域农业经济发展变化的时空格局

3.2 县域农业劳动力数量的时空演变

由图4可知,2013~2019年河南省县域农业劳动力数量呈逐步减少态势,不同地域的空间差异明显。2013~2016年河南省共有54个县域地区农业劳动力数量出现下滑,占县域总数的51.92%。下滑较为明显的地区主要位于周口市大部、安阳市大部、洛阳市中南部、濮阳市东部、焦作市东北部,开封市东部及驻马店市西部等地。50个地区农业劳动力数量出现增长,主要分布于三门峡市中南部、洛阳市东部、郑州市西部、平顶山市北部、许昌市西南部、驻马店市中南部、商丘市中部地区,11个地区涨幅在30%以上。2016~2019年,河南省县域农业劳动力数量较上一时段变化明显。89个地区农业劳动力数量出现下滑,占比达85.58%。洛阳市、南阳市、周口市、安阳市、濮阳市均出现大范围的农业劳动力转移。劳动力增长的幅度与范围较2013~2016年也有所放缓,其中增长较快的地区包括:周口市北部、郑州市、鹤壁市与开封市东部地区。由标准差椭圆的分布可知,2013~2019年河南省县域劳动力增长中心快速向东北方推移。与农业经济增长格局类似,同样呈现出“东进北移”的空间格局(图4d)。

图4 2013~2019年河南省县域农业劳动力变化的时空格局

3.3 农业劳动力变化与农业经济发展的耦合特征

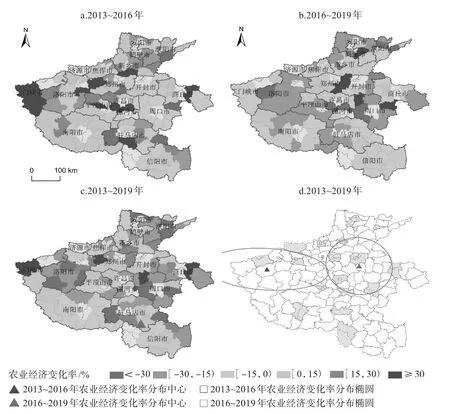

由图5a、图5b可知,2013~2016年有19个县域农业经济增长速度高于劳动力增长数量的地区,属增长型。集中分布于南阳市大部、平顶山市南部、郑州市西南部、商丘市西北部,占比达18.27%。有21个县域农业经济增长速度低于劳动力数量的增加,属粗放型,分布较为零散,主要分布于三门峡市南部、驻马店市中部、新乡市中西部、开封市南部、商丘市中部、鹤壁市中部等地,占比达20.19%。有46个县域农业经济增长而农业劳动力数量减少,属集约型。该类型主要分布于周口市大部、驻马店市与信阳市周边、商丘市东部、安阳市大部、鹤壁市东部、濮阳市南部等地,占比达44.23%,为各类型所占比重之首。而在农业经济发展水平下降的县域中,多分布于河南省西北山区。劳动力数量增加而农业经济增长下降的地区,即滞后型,主要分布于洛阳市西部与东北部、平顶山市北部、安阳市西部、信阳市中部等地区,共10个县域,所占比重为9.62%。5个县域农业经济下降的速度快于农业劳动力减少的速度,即衰落型,分布在洛阳市中部、许昌市与郑州市东部、焦作市北部、新乡市中部地区。而农业经济下降的速度快于农业劳动力减少的速度的衰退型地区较少,共3个,占比为2.88%。

图5 2013~2019年河南省县域农业经济与农业劳动力耦合的时空格局

2016~2019年河南省增长型的县域共7个,占比为6.73%。相比于上一时段,其范围明显缩小,主要分布于南阳市西部、驻马店市北部与南部、商丘市中部、开封市与濮阳市东部、焦作市北部地区。粗放型的县域共5个,占比为4.81%,分布于郑州市西部与中南部、周口市西部与东北部、濮阳市南部地区。集约型县域共75个,占比达72.12%,在各类型中所占比重最大。相对于2013~2016年46个集约型地区,该时段其有了大范围的增长,广泛分布于河南省大部。滞后型的地区共4个,主要位于郑州市中南部与东部、鹤壁市东部。衰落型地区共4个,分布于安阳市北部、许昌市东部与郑州市东部,占比为3.85%。衰退型地区共9个,主要分布于平顶山市中部、周口市西南部、新乡市中部、南阳市南部等地,所占比重为8.65%。

为进一步透视河南省县域各产劳耦合类型的相关性,本研究采用热点分析法,对各产劳耦合类型进行依次赋值,将最高值赋为集约型、最低值赋为滞后型,通过Arc GIS 10.8软件进行计算。由图5c、5d可知,2013~2016年冷点区集中分布于河南省中西部地区,而热点区则集中位于河南省东部,其中周口市所占面积最大。不难发现,冷点区与地形因素关联较紧密。其原因可能是受河南省西部与北部太行山、伏牛山、熊耳山、崤山等山系影响,耕地面积破碎细小、坡度起伏大、农耕条件较差,相对于中东部平原地区农业经济发展缓慢。而周口市作为人口外流大市,大量农业劳动力向外转移,为开展大规模农业经营提供了有利条件,推动了农业经济的发展。2016~2019年,冷点区集中向河南省中部推进,北部地区也有一些分布,而热点区则变化不显著。该时段,随着农业劳动力转移趋势的逐步推进,全省大部分县域地区均呈现出集约型的良好态势。而滞后型、衰落型、衰退型的冷点区多集中在郑州市与安阳市周边,这与地形因素有关,但其主导因素可能与其产业结构相关。冷点区县域多以二三产业作为经济支柱,第一产业所占比重较小,如郑州市下辖的登封市,该市作为中国县域旅游品牌百强县,拥有“天下第一名刹”之称的少林寺、中国古代四大书院之一的“嵩阳书院”等著名景点,且其在2019年中国信息通信研究院所发布的全国工业百强县名单中,位居第60名[28]。故而,除固有的自然条件外,经济因素逐渐成为该阶段影响产劳耦合类型的主导因素。

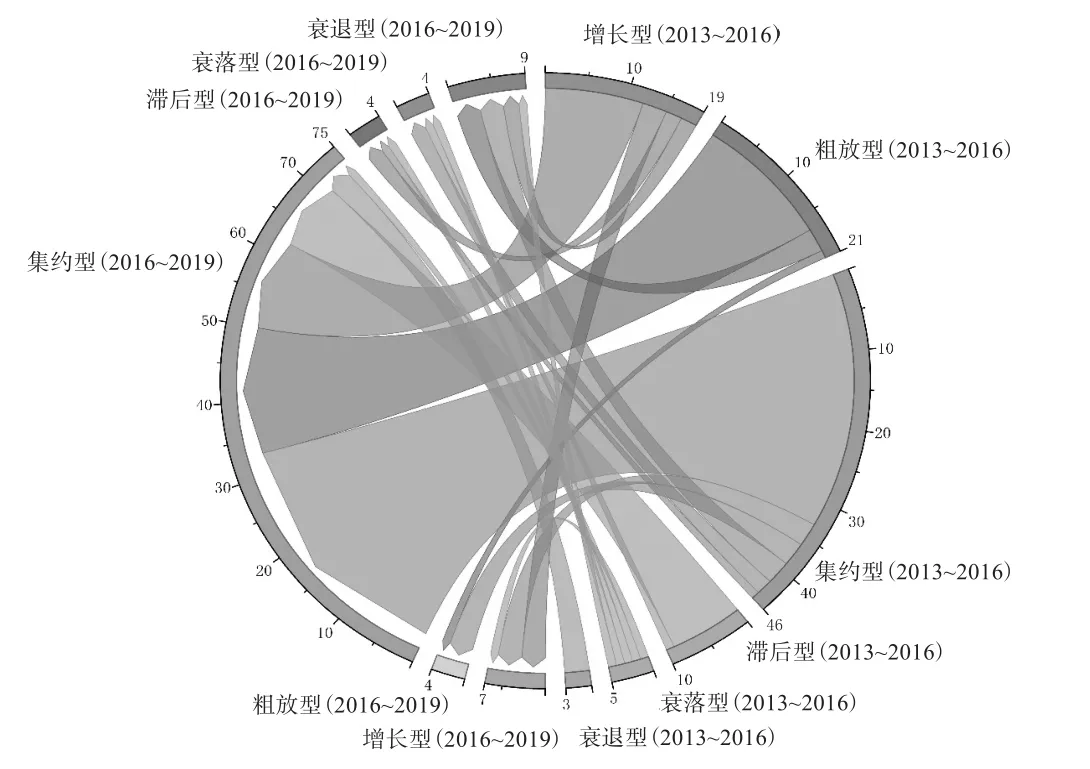

3.4 农业劳动力变化与农业经济发展耦合类型的转换

为进一步说明河南省县域地区两阶段间耦合类型的转换关系,本研究采用土地利用转移矩阵及弦图的方法对其变动情况进行定量化呈现与可视化表达(表1、图6)。由表1、图6可知,2013~2016年集约型县域为46个,2016~2019年集约型县域达75个,增幅达63.04%。表明河南省县域地区农业劳动力变化与农业经济发展水平耦合关系整体向好,集约化趋势明显。

表1 2013~2019年河南省县域产劳耦合类型转移矩阵 %

图6 2013~2019年河南省县域产劳耦合类型转移情况

由粗放型向集约型转变的县域个数为17个,占比为16.35%,主要分布于新乡市南部与东部、开封市南部、驻马店市中部、信阳市南部等地。由增长型转向集约型转变的县域个数为12个,占比为11.54%,主要分布于南阳市大部、焦作市南部、濮阳市中部、商丘市西部地区等地。由滞后型向集约型转移共9地,占比达8.65%,主要分布于洛阳市东北部、平顶山市北部、许昌市西部、新乡市中部、信阳市中部等地。33个地区保持集约不变,占比达31.73%。而由集约型向增长型、粗放型、滞后型等其他类型转变数量较少,基本维持在4个以内,所占比重较低。

4 结论与振兴路径

4.1 结论

本研究选取河南省104个县域作为研究案例,基于产劳弹性系数对2013~2019年间河南省县域农业经济发展水平与劳动力数量变动情况进行了探索。

(1)2013~2019年河南省县域地区农业经济发展水平呈稳步增长态势,总增长率达14.31%。2016年前后两段增长空间范围基本保持稳定,但后一段增长幅度较前一时段有显著提高,经济增长中心不断向东北方推进,呈现出“东进北移”的空间格局。

(2)2013~2019年河南省县域地区农业劳动力数量呈快速下降趋势。2013~2016年农业劳动力下降地区数量为54个,而在2016~2019年,这一数字增长为89个, 占比达85.58%。表明有大量的农业劳动力发生转移,劳动力增长中心与经济增长中心变动方向保持一致,同样呈现出“东进北移”的空间布局。

(3)2013~2019年河南省县域农业经济与农业劳动力间耦合关系不断协调,集约型县域由2013~2016年的46个地区,扩展到75个地区(2016~2019年),发展模式不断优化,集约化趋势明显。影响耦合关系的因素,也逐步由自然因素主导向经济社会因素过渡。

4.2 振兴路径

4.2.1 实事求是,因地制宜 我国地大物博,幅员辽阔,不同地域发展不一。因此,在推进农业农村发展的过程中要警惕“一刀切”的错误思维,因地制宜,以区域客观实际作为工作的出发点。对于增长型地区,其农业经济发展具有明显的资源依赖性,应加快产业结构转型,适度引导农业规模经营,培养新型经营主体,向集约型模式转变。对于粗放型地区,其农业经济发展速度较增长型模式缓慢,说明农业劳动者从事农业生产的效率较低,因此,要加大政府投入与补贴力度,强化农业技术的推广,提升农业生产效率。同时,要支持鼓励引导农业从业者开展多种形式的现代农业经营,推动农业经济增长。对于集约型地区,要继续深化农业适度规模化经营,加大科技创新投入,注重生态环境保护,提升从业者与乡村居民的幸福感与获得感,进而推动农业农村高质量发展[29]。通过上文分析可知,滞后型、衰落型等农业经济下降区多位于自然与地理区位条件较差的地区,地形起伏较大或土壤贫瘠不利于开展农业生产。因此,政府要增加帮扶力度,推动产业转型升级,对有条件的地区可适度开展旅游业等新兴产业;对于一些劳动力流失较大的地区,应出台相关政策,吸引人才回乡就业、创业,避免土地撂荒和乡村衰败等问题的出现[30]。

4.2.2 科技引领,开拓创新 要不断强化科技创新在农业农村发展中的支撑与引领作用,走中国特色的科技驱动的乡村振兴发展道路。以机械替代劳动为例,2017年我国耕地使用农用拖拉机和联合收割机分别为4.97和1.47台/万hm2,而这一数字仅为日本2008年水平的11.4%与6.6%。我国农业机械化水平与发达国家相比仍有较大差距[31]。特别是广大中西部地区基础设施建设滞后、乡村资源开发利用不充分,导致农产品“多而不优”,在市场中缺乏竞争力,也成为农业不强、农民不富的重要原因。因此,加大农业科技创新力度,是提振乡村经济,推动农业现代化进程的必由之路。一方面,需强化财政对农业科技的投入力度,建立健全农科研究与成果转让的激励机制,鼓励农业技术专家深入农村,进行全面的技术指导与推广[32];另一方面,可利用大数据、云计算等技术构建农业科技信息服务共享平台,实现信息的动态汇集,以期为供需双方提供精准高效便捷的农科服务[7]。

4.2.3 以人为本,推动振兴 农业农村发展与振兴的核心在于满足农民的切实需要,在于支持和保障农民真正成为乡村振兴战略的受益主体、建设主体和治理主体[33]。但随着城市化和工业化的推进,大批青壮年劳动力流入城镇,农业生产往往交由留守的老、弱、妇、幼等次级劳动力完成,农业生产力逐渐弱化[34]。因此,要从宏观层面树立起农业劳动力的安全意识,不要盲目鼓励推动农业转移人口市民化,应营造良好的尊重农业、尊重农民、尊重农村的社会氛围[35]。其次,要推进农业补贴体系改革,优化补贴政策体系,加大补贴力度,提升补贴效率。同时,要大力培育新型职业农民,培养现代农业的主力军;完善职业教育培训体系,提升培育质量[36];鼓励青年人回乡就业、创业,促进农业发展,农村繁荣。