丰子恺“三层楼”说对当代书法传承的启示

⊙ 张尔奇

“现代性”问题由来已久,德国学者韦伯曾说:“我们这个时代,因为它所独有的理性化和理智化,最主要的是因为世界已被除魅,它的命运便是,那些终极的、最高贵的价值,已从公共生活中销声匿迹,它们或者遁入神秘生活的超验领域,或者走进了个人之间直接的私人交往的友爱之中。”[1]由此,“祛魅”“理性”等概念成了“现代性”绕不开的话题。在“理性化和理智下的双重作用下”,人们会不自觉地将审美意境当作审美范畴来理解,荣格心理学认为:“除了传统的明显的意义之外,象征还有着特殊的内涵——它意味着某种对我们来说是模糊、未知和遮蔽的东西。”[2]由是可知,“象征”原本所蕴含的“模糊、未知和遮蔽的东西”将在“现代性”的大势下抽绎,变成逻辑化、纯形式的“对象”,而此“对象化”只是知识技能学习的需要,不是人文精神传承的根本。

因此,知识经济时代下,如何继续保持古典书法中的精髓,使之不被知识化而代代有序地“传承”,成了书法教育所应思考的问题。那么,不以知识为形态的“传承”方法是什么?于此设问,丰子恺先生在20世纪倡导的“艺术的生活”实则给出了答案,他以其自身证明了艺术与生活合一的可能,其“三层楼”说阐述了他的这一思想:

我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。“人生”就是这样的一个三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣玉食,尊荣富贵,孝子慈孙,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样的人生观的人,在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世间也很多,即所谓“知识分子”“学者”“艺术家”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去。这就是宗教徒了。他们做人很认真,满足了“物质欲”还不够,满足了“精神欲”还不够,必须探求人生的究竟。[3]

上述,丰氏还原了三种人生境界的“象征”:物质、精神与灵魂。分别喻指了三种生存境遇的“对象”:衣食、学术文艺与宗教。就书法艺术而言,“三层楼”说映射出三类从“象征”到“对象”的书法美学问题:一是“境界”与“境遇”的关系,涉及书法“书”与“写”的自由问题;二是“脚力”与“人生欲”的关系,涉及书法“人”与“书”的自适问题;三是“满足”与“不够”的关系,涉及书法“意”与“法”的自洽问题。

一、书写自由

如今书法教育最显著的障碍是毛笔书写环境的“不复”,先不论现代科技对当代生活的影响,单说孩童“涂鸦”“识读”等蒙学,大都从水彩笔开始、阿拉伯数字起步,日常生活中的书写工具、内容等已然“剧变”,随之人们学书法时,对毛笔的触感、字帖的观感等也会发生“微变”,若以书法的眼光看,则是“巨变”。

书法传承不能高屋建瓴,书法审美不可脱离时代。故须客观对待上述问题,而非回避我们已处于现代化的事实。首先,“现代性”的显著特征是知识化,即把事物无限度地化为“经验”,以技术来激发事物的效率。就书写材料上看,即改变了笔、墨、纸等制作流程,这样一来,人书写时的相应触感也会变化,我们知道现在的毛笔普遍“偏硬”、不储墨,这是现代工艺迎合初学者“掌握”毛笔使用,方便出“效果”而作的改良,但却损害了书法中某些“精微”的艺术表现,“古法”在物质层面上“不复”。其次,“现代性”的显著性质是抽象化,即以还原主义的“碎片”来搭建所谓的体系,用理性规约的“涌现”来否定物自生发的“呈现”。就书法创作来说,传世的作品大多是“不经意”的书作,而当代名作大多是“预设为主”的创作,审美上即由古典的“意居形后”变为现今的“意居形前”,“古意”在精神层面上“不复”。

此两种“不复”客观上说是古今风尚流变的历史必然,所以说主观上不能以“古”的审美自在来要求“今”的审美自由。但是,书法之所以能从写字变为技艺,形成文化,是因为其自身蕴藏着某种审美秩序感。此审美秩序感一部分由传统文化维系,立足于政治、经济、社会制度等平台上,而另一部分由书法自行生发,扎根在书学实践的本体中。笔者认为,其传承就在毛笔主导的书写活动中,古人讲“势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉”[4],写字能“由技入道”的起因是“笔软”。唯有“笔软”才能蕴藏万象、含道映物,且这种“取之无禁、用之不竭”般的优势,从古而今还远没有被书家穷尽。

诚然,我们不可把书法简单地等同于“软笔字”,但其传承也绝不能脱离“笔软”而重新立法,换言之,不能脱离“文房四宝”而变相地“艺术创新”。故务必区分“现代书法”与“书写的现代现象”两种不同的概念:前者是以现代美学理论构建的书写系统,是相对独立于书法的“美术化”派生,因其使用“文房四宝”外的创作材料,如特殊“毛笔”、多彩“墨汁”、各类“纸张”等,超出了传统所能容纳的限度,其“视觉形式”更适合用西学艺术理念去探讨;后者是“古典”与“现代”争议的领域,也是本文讨论的范围。

丰子恺“三层楼”说表达了这层含义:人通过对衣食、学术文艺、宗教的“用心经营”可以获得各自所安的生活。在他看来,人由生存活动而通达的生命境域是最真实的。而“技术化的真实”是“现代性”的据点,其欲凭此立意而获得名实,即以自由的意义去考量自在的价值。丰氏在《关于学校中的艺术科》一文中说:

只要看婴孩,就可明白。他们有种种不可能的要求,例如要月亮出来,要花开,要鸟来,这都是我们这世界所不能自由办到的事,然而他认真地要求,要求不得,认真地哭。可知人的心灵,向来是很广大自由的。[5]

此论人心之“自由”,喻指“很广大自由”实际是“不自由”,故艺术之本源,终究是生活实践应然生发的结果,而非已然发展的成果,即一条由体验到感知的“自由”之路。此过程虽说是未知的、被动的,但却是“自由”之秩序感被潜移默化的感性实践所主动定约,审美自由以一定的“束缚”为代价而获得了内在秩序,故本文所说的“书写自由”是相对的,亦即有界限的自由。这一“自由”实则暗合了古时道统理想中的“守道”,那如何理解和把握书法之“守道”?古人认为“夫书禀乎人性,疾者不可使之令徐,徐者不可使之令疾,笔惟软则奇怪生焉”[6],此言书法之“变”与“不变”,书写快慢由书者天性决定、不可强致,而“笔软”是一定的、可人为限定的,即“笔软”的艺术表现力,可使书法自发地独立于艺术之林,可让“书写自由”上升为书艺基石。纵观书法史,我们发现历代碑版、摩崖等书刻遗迹,其实物成了研究材料、拓片成了艺术藏品,但其属性“刀刻”在岁月流转中却没入书法之门,即“金石”本身入不了书法,而“金石气”恰是书法的重中之重。所以熊秉明先生曾赞书法为“中国文化核心的核心”,其“笔软”的力量全然超拔于其他艺术所拘束的材质局限,深入了国学深层的集体无意识中,具备了挣脱“现代性”“对象化”的潜能。

“笔软”是书法难能可贵的地方,也是书法与中国画之间需要“钻牛角尖”的地方——历代书画家的实践表明:“以书入画”为佳,“以画入书”不宜。“笔软”是书法艺术淋漓尽致表现的前提,要依靠的还是书者技艺——笔法,可笔法只是书法之“法”,其“笔意”才是限定“笔软”这一条件后,“书写自由”的真正用意,即王羲之所言的“意在笔先”,“凡书贵乎沉静,令意在笔前,字居心后,未作之始,结思成矣”[7]。此是王氏关于“书意”的经典阐论,“意在笔前”重在以意驱笔,呈现“当下之意”,此“意”不是指预设、构思,而是指酝酿、蓄势,“笔前”则为了应和书写情感的发动。此说有个基本想法:“意”为先天之义,这与后来的“宋尚意”之“意”不同。关于“意”的书学地位,刘熙载《书概》云:“意,先天,书之本也;象,后天,书之用也。”[8]他指出“意”是书法之本。魏晋时期,文士思想受玄学影响较大,此时“意”倾向指天道之“天意”,到了宋代,文人深受禅宗思想影响,这时“意”更多指性情之“人意”。所以王氏“意在笔前”的说法,实是对笔法意涵的赋义,也就是说,王氏所处时代的“书写自由”是以天人“法象”作为“书意”的源泉。张怀瓘《书议》评王书:“惟逸少笔迹遒润,独擅一家之美,天质自然,丰神盖代。且其道微而味薄,固常人莫之能学,其理隐而意深,故天下寡于知音。”[9]“道微而味薄”“理隐而意深”是对王书“玄学意象”的高度概括。王氏为楷、行、草三体所作之贡献,其“意”之广大,几乎后世的大半技法都以其“笔法”为大宗。再看宋人之“意”,黄庭坚云:

凡作字须熟观魏、晋人书,会之于心,自得古人笔法也。[10]

幼安弟喜作草,求法于老夫,老夫之书,本无法也。但观世间万缘,如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中,故不择笔墨,遇纸则书,纸尽则已,亦不计较工拙与人之品藻讥弹。[11]

黄氏将魏晋前贤书作之“意”,“会之于心”,其“意”是在前人“书意”之上的扩充,即领会之后,再出“己意”,故“书写自由”之境已转向了书者心境的畅意“言说”。若魏晋人书传达了“天的自在”,则宋人书表达了“人的自由”,前者赋义了书法自由之界限,后者抒发了此界限中的自由,这是“书写自由”两种不同的显现方式,触及了审美内在的秩序。王羲之“生活”的时代,楷、行、草各体尚未成熟,其学书理念是学习并总结前人书法,创造、扩展“书意”;黄庭坚生活的时代,五体成熟、名家辈出,其学书理念是实践并创新书风,继承、延展“书意”。面对现代书艺中“绝对自由”的作品时,坚持“笔软”原则承续“书意”是必要的,一来它能反映书法艺术与写字抄书在毛笔质性上的表现差异,二来它能巩固“笔软”与笔法、笔意的关联,维系书法的要诀与初心。

二、人书自适

发挥“笔软”的特性是书法传承的前提,注重“笔意”的质性是书法传承的根本。但丰富的笔意总会在“视觉形式”上被固化的笔法束缚,故须认识到“笔软”与“笔法”是为了实现“书写自由”而设的规范。在书法的继承与发展中,假如所有书者都以守旧刻板的、一成不变的方式传习,那王羲之一脉的“古法用笔”也不会不传,或者说无从易变,更不会出现往后的“法、意、态、质”等多样风貌。亘古不变的“象征”是不存在的,借荣格的话说,“象征”如集体无意识之大海,每一种对大海的赞美必入潜意识般“对象化”的海水,若视王羲之为书法之“象征”,则后世书写技艺也必定伴随“对象化”的过程。

因此,如何坦诚地对待这一可能会减损“艺术价值”的“对象化”大势,是能否直面艺术“现代性”的关键,即在“自由捆缚”之下,何以“自适”?丰先生“三层楼”说提及两种面对人生阶梯时的态度:“懒得(或无力)走楼梯”与“高兴(或有力)走楼梯”,前者“无心无力”而安于现状,后者“有心有力”而奋勇前行,二者取决于“知足”或“知止”的人生观。推而论之,“心”与“力”能否“自适”是价值取舍的缘由。类比书法层面,当书者水平到达一定层次,人们就会鉴赏其“字形”与“神采”间是否融洽,即审美的“自适”。

于此,首先须明晰审美中“不自适”的来源。丰氏《剪网》一文写道:

大娘舅一定能够常常不想起铜钱而白相大世界,所以能这样开心而赞美。然而他只是撤去“价钱”的一种关系而已。倘能常常不想起世间一切的关系而在这世界里做人,其一生一定更多欢慰。[12]

这里的“世间一切关系”类似于艺术理论中的审美范畴。审美范畴原则上为审美秩序而设,但其会不同程度地阻碍人在艺术中的“抒情”。此类“不自适”同样出现在书法史上,较典型的是清代碑学对王书一脉帖学及唐楷的否定,究其原因,笔者以为书法发展至清,高度秩序化的“传统”已到了阻碍审美秩序感进一步生成的阶段,加之社会变革、西学传播等诱因,导致了不得不否定“传统”的局面。文章中丰氏向往较为温和的方式——“不想起”或“撤去”,即暂时忽略范畴间的矛盾:

所谓绝缘,就是对一种事物的时候,解除事物在世间的一切关系、因果,而孤零地观看。使其事物对于外物,像不良导体的玻璃的对于电流,断绝关系,所以名为绝缘。绝缘的时候,所看见的是孤独的、纯粹的事物的本体的“相”。[13]

“绝缘”即主体意念上隔绝范畴间的关系,暂避“象征”到“对象”的大势,正是佛学思想在审美上的“观照”,而非“实践”,故这与存在差异和竞争的现实世界无涉。现实中的书法传承还需回到“三层楼”所讲的“心”“力”上来。笔者认为“心”“力”的自适与否,实际是两者接纳差异后相互适应的过程。书论中的“人书俱老”简明扼要地道出了“人”与“书”之间的“磨合”,“至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老”[14]。对每位学书者来说,“人书俱老”绝非美学遐想的境界,而是身体力行的境地。孙氏所论的“初”“中”“后”意指不同人生阶段的学书目标;“分布”“平正”“险绝”的学书定位,意在让学书者接受并应对“人书不自适”;“通会”也不一定指书法水平的高超,而是指“书意”能真正地融入其人、其生活。

国学讲求“三才”,人处于天地之间,故“自由”范畴本就定于天地之内,至于天地之外是什么?庄子认为“六合之外”应采取“存而不论”的态度。“天地”“六合”标志着国学文化中范畴的“适用范围”,“存而不论”即庄子不否认“自由”无极限的存在,但珍重“自由”有限度的感知,唯有此“自适”才能在“天地”中实现。“书意”以法度为根基,随书法史演进而实现其“天意”到“人意”的转换,“出己意”成了晋唐以后书家的目标,即在“自适”中求“书意”。“自适”犹如丰氏“三层楼”所说的人生选择,其一定能确实生活之“现实”,但不一定能确证人生之“实现”,即“人书自适”不一定能符合“尽善尽美”等标准,比如,对徐渭狂草的品评就不能依照常规,杨维桢的“丑书”也近乎如此。总之,书法赏评以“书如其人”说为大的方面,“人书俱老”说则渐渐趋于境界,往后的“书如其人”说为“人书自适”打开了鉴赏、品评与论道的空间,即“自适”地审美。

萧衍《答陶隐居论书》云:“若抑扬得所,趣舍无违;值笔连断,触势峰郁;扬波折节,中规合矩;分间下注,浓纤有方;肥瘦相和,骨力相称。婉婉暧暧,视之不足;棱棱凜凜,常有生气,适眼合心,便为甲科。”[15]“适眼合心”道出了人书关系之“不变”,通俗地说“顺眼顺心”,看似是“取巧”的书品观,但也说明“心”“眼”间需要“磨合”。张怀瓘《六体书论》云:“心不能妙探于物,墨不能曲尽于心,虑以图之,势以生之,气以和之,神以肃之,合而裁成,随变所适,法本无体,贵乎会通。”[16]“随变所适”即说人书关系之“变”,兼具“妙探”和“曲尽”之效。显然,变易之“适”是书法品鉴所特有的,古人认为“形”“神”自适,“神采”乃出:“深识书者,惟观神采,不见字形。”[17]“不见字形”是指“不看”确定的字形,而是“直观”不确定的神采。王僧虔《笔意赞》中也有相似的观点:“书之妙道,神彩为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”[18]此处便存争议,我们默许了“适”作为存在状态的价值与意义,让“书意”自然地有了“意外之趣”。萧衍《古今书人优劣评》云:“锺会书有十二意,意外奇妙。”[19]诸如此类的“意外”确实有艺术效果,可是其“趣味”是否符合法度却很难保证。于是,当代书法异化出一种“保守做法”:在熟练掌握某家、某风格的技法后,十分扎实、非常认真地“书写”,力求笔笔精到、字字完美,甚至为了杜绝“失笔”,不厌其烦地重复,确保“质量”与“品质”。如此地“书写”蜕变成了“书美”。古人云:“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实。”[20]故而“书美”即“有性有功,神采刻意”——自由的艺术竟长出了自适的工艺,恰是“现代性”生存观念压制下的普遍现象,其实是建构、解构主义的衍生,诸如德里达哲学,其近乎批判了所有前人的研究成果,创造了中心化、重组构形等“完美”的概念,逻辑上没问题,但其做法就好比否定了“理念世界”后,又人造了“理念世界”,实质是人为地强作“原型”:“原型不是由内容而是由形式决定的……原型本身是空洞的、纯形式的,只不过是一种先天的能力,一种被认为是先验的表达的可能性。”[21]“原型”是荣格用来表达先验、抽绎后的纯形式,他用这词的初衷只为方便言说“原始意象”,他对“原型”自身的价值持否定与批判态度。所以,“书美”只是“自适的形式”,如果本末倒置,将会陷入审美空心化的泥潭,把书法中原有的“技道两进”自甘退化为“书写技艺”。

三、意法自洽

“自适”天然地存在矛盾,书法教育极易引入“完美主义”来“救弊”,书史上的院体、馆阁体等风靡一时,除了应制等因素,其结字、笔形等“视觉效果”都是“美”的,这“美”会不自觉地让书法嵌入“造型”。在学书效果观念下,我们对“自适”始终会有误解。首先,自适之中有“美”的形式与内容,书写经验告诉我们:“随意所适”状态下得“神妙”是偶然的,而“一丝不苟”状态下得“形美”是必然的,且两者都是实际的、“自适”的,这意味着“书美”无过。那为何部分观点认为要警惕“书美”,甚至要放弃“书美”?再者,书法要传承的究竟是什么?技法、技艺固然重要,但书风千人千面,也是没有标的的。

对此,还是要回到荣格所说的“模糊、未知和遮蔽的东西”,正因其影响与作用,“象征”与“对象”才有了清晰的界线。按荣格理论分析,“自适”有如大海“对象化”了的海水,是“美”的质料,“此身”还不具有美感,当海水中的、哪怕只是一点点,能跃出海面,变为浪花,“此时”才有了欣赏的意义,即浪花有意,海水无情。确切地说,“书美”对写字技法的研习无过,但对艺术价值而言无益——其本身丢失了“书意”。故欲使“自适”之中偶然性与必然性的扭结“自然解除”,就须重审“书意”。丰子恺“三层楼”说这样描述爬“第三层楼”的意志:“他们做人很认真,满足了‘物质欲’还不够,满足了‘精神欲’还不够,必须探求人生的究竟。”[22]究竟,佛学中是至上境界的意思。“满足了”说明其进入过“自适”,“还不够”说明其还要超越“自适”而一探“究竟”。从“满足了”到“还不够”,是因为“自适”之中的矛盾再起波澜,其内生的对立、统一作用不断地往复,“进阶”与“完美”也随之伴生。笔者认为“现代性”在艺术领域之所以影响深远,是因为其“进阶”与“完美”的分置,“艺术终结论”在相近时期不约而同地表达隐忧、提出意见,侧面反映了“进阶”与“完美”始终为社会文明所必需,但其终究是自然科学的原动力,是科学的事,而如何使“自适”中的矛盾“圆融”,达到“自洽”,则是艺术的事。丰氏曾谈漫画《春在卖花声里》:“一般人只看见花和钱,而诗人却把卖花声和春天联系起来。同样,蜘蛛网上粘了些花瓣,也没逃过诗人的眼睛,一经点题,借景抒情,寓意就更深刻了。”[23]若将“花”“钱”“春天”三个意象悬置,其本身是独立的,不会有“矛盾”。“花”与“钱”的意象联系,就构成了交换、交易的等价场景;“花”与“春天”的意象联系,就生成了“百花齐放”“百花向阳”的平等情境,前者是在经验中构成,后者是在超验中生成。丰先生以现实生活为土壤,启发了艺术“生成”的大地,说出了艺术与生活的本真,也指出了“现代性”的盲区:它异化了古典艺术之“意”,使之由觉知“生成”畸变为意识“构成”,即古典是象征之“意”,“现代”是对象之“意”。前者指由感性秩序自发的审美生成,后知后觉;后者指由理性秩序自觉的审美构成,先知先觉。故“自洽”需突破自适中偶然与必然,使有些审美意象处于“生成”,以消解矛盾,触发圆融。李嗣真论“逸品”云:“吾作《诗品》,犹希闻偶合神交、自然冥契者,是才难也。及其作《书评》而登逸品数者四人,故知艺之为末,信也。”[24]偶合神交,喻指自适下“随意所适”“妙手偶得”;自然冥契,则暗指自洽下超越矛盾、复归圆融。因此,“逸品”观也是“自洽”的,其践行的方法要从“法”“意”中解读。张怀瓘《评书药石论》云:“含识之物,皆欲骨肉相称,神貌洽然。若筋骨不任其脂肉,在马为驽骀,在人为肉疾,在书为墨猪。”[25]“含识之物”指有意识的或被意识把握之物,即喻物有灵性。在张氏观念中“意”是活物,“神貌洽然”是物之本性。对书法来说,就是要从“法”“意”自洽中求得“筋”“骨”“肉”等和谐,故“意法相成”是书学境界的衡量标准。但“法”的审美价值是由书史积淀而来,后人要创新前人“笔法”着实不易。书史上王献之能从其父“内”笔法中发现“外拓”已是一大创造,赵孟更是发出“用笔千古不易”的论调,此桎梏下,后世书法仅在用笔技法上就远不及魏晋。周星莲《临池管见》云:“用笔之法,太轻则浮,太重则踬。恰到好处,直当得意。”[26]这里得笔法即有“意”,即恰到好处的观念,限制了“意”的生成,造成了“意”的类化。丰子恺讲的第二层“精神生活”无形中会类化第一层“物质生活”,实质是思辨中矛盾体的集结——对理性有助,于感性无益,只是为“衣食”“学术文艺”等现实必需而已。同时丰氏也道明了“第三层”无涉“物质欲”,也无关“精神欲”,但与艺术境界的高度相关:“艺术的最高点与宗教相接近。二层楼的扶梯的最后顶点就是三层楼,所以弘一法师由艺术升华到宗教,是必然的事。”[27]书法本体是围绕“意”的书写活动而展开的。实践上,“书意”即是每位书写者生活世界的延展;理论上,即是将“书意”落实到书者的书写中、书论里,臻于心手双畅、人书合一、意法相融之境。苏轼《石苍舒醉墨堂》云:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”[28]在苏轼看来,“法”是由“书意”驱动的,故“无法”;但“意”是经“书法”呈现的,故“意造”。《黄州寒食帖》被誉为“天下第三行书”,但在“宋四家”中,苏轼的技艺并不是最高的,甚至其执笔法还引来后人的非议。米芾“集古字”,用笔“八面出锋”,工于临摹;黄庭坚的草书代表了其所处时代的高度,笔法“起倒”,善于创作。米、黄留下了许多佳作,却没有写出顶尖之作,这表明“意”是某种超越技法的艺术存在。专业书法工作者在临摹时不难发现,天下三大行书中《黄州寒食帖》是临仿难度较高的作品,虽然其笔法难度或许不及《兰亭》《祭侄稿》,但是其笔意十分精微:即便能做到笔形的精准,也不易呈现整篇的神韵。

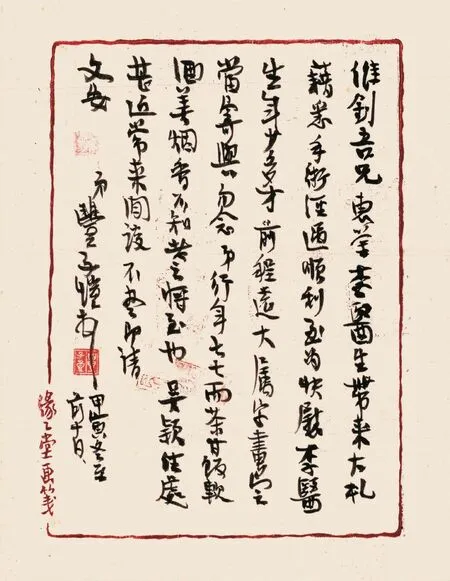

丰子恺 行书 致陆维钊札 陆维钊书画院藏

“意”是贯通自由、自适、自洽维度的书法传承枢纽。书法之“意”虽无高下之分,但“法”有难易之别,故古人倡导“简略为尚,不贵繁冗”[29],“现代性”笼罩下的“书美”从根本上说是书者对学习书法所获“繁冗”之美的不舍,继而将古典书学所包含的精髓笔法、微妙取势等视为制约其艺术创造力、表现力的屏障,从而搬出美丑、古今等争辩来否定传统,为“异化”说法,殊不知这一“现代派”的做法也会阻碍其自身艺术中“意”的生成,即用习得之“法”来否定书法传承的自在本质,其实是得不偿失的。所以,我们应充分认识丰子恺所论“三层楼”说的艺术意义,辩证对待“象征”与“对象”的转化关系,提倡感知并重铸“书意”,基于“生活”之上进行书法的实践开拓,脚踏实地,真正让传承立于脚下,让发展旨在目前。

注释:

[1]马克斯•韦伯.学术与政治:韦伯的两篇演说[M].冯克利,译.北京:三联书店,1998:36—37.

[2]卡尔•荣格.人类及其象征[M].张举文,荣文库,译.沈阳:辽宁教育出版社,1988:1.

[3]丰子恺.我与弘一法师——厦门佛学会讲稿,民国卅七年十一月廿八日[G]//丰陈宝,丰一吟.丰子恺文集:第6卷.杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1990:399—400.

[4]蔡邕.九势[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:6.

[5]丰子恺.关于学校中的艺术科[G]//丰陈宝,丰一吟.丰子恺文集:第2卷.杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1990:226.

[6]永瑢,纪昀,等.景印文渊阁四库全书•子部•书法正传•卷5[M].台北:商务印书馆,1982:3.

[7]王羲之.书论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:29.

[8]刘熙载.书概[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:681.

[9]张怀瓘.书议[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:145.

[10]黄庭坚.论书[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:355.

[11]黄庭坚.论书[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:356.

[12]丰子恺.剪网[G]//丰陈宝,丰一吟.丰子恺文集:第5卷.杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1990:94.

[13]丰子恺.关于儿童教育[G]//丰陈宝,丰一吟.丰子恺文集:第2卷.杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1990:250.

[14]孙过庭.书谱[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:129.

[15]萧衍.答陶隐居论书[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:80.

[16]张怀瓘.六体书论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:212.

[17]张怀瓘.文字论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:209.

[18]王僧虔.笔意赞[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:62.

[19]萧衍.古今书人优劣评[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:82.

[20]王镇远.中国书法理论史[M].合肥:黄山书社,1990:346.

[21]卡尔•荣格.心理学与文学[M].冯川,苏克,译.北京:三联书店,1987:7.

[22]丰子恺.我与弘一法师——厦门佛学会讲稿,民国卅七年十一月廿八日[G]//丰陈宝,丰一吟.丰子恺文集:第6卷.杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1990:400.

[23]毕克官.忆子恺老师[G]//钟佳松,叶瑜荪.写意丰子恺.杭州:浙江文艺出版社,1998:115.

[24]李嗣真.书后品[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:134.

[25]张怀瓘.评书药石论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:229.

[26]周星莲.临池管见[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:727.

[27]丰子恺.我与弘一法师——厦门佛学会讲稿,民国卅七年十一月廿八日[G]//丰陈宝,丰一吟.丰子恺文集:第6卷.杭州:浙江文艺出版社,浙江教育出版社,1990:401.

[28]苏轼.石苍舒醉墨堂[G]// 孔凡礼,点校.苏轼诗集:第一册.北京:中华书局,1982:235.

[29]蔡希综.法书论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:272.