两汉书法家地理分布初探

⊙ 王新利

中国书法历史悠久,源远流长,从殷商至今,经历了发展、成熟和繁荣三个阶段。两汉是中国书法由不断发展变革而趋于完善定型的关键时期。对于两汉时期的书法史,学界已经做了大量的研究,但从地理角度系统考察尚属薄弱环节。对此,笔者拟对两汉书法家的空间分布做初步探讨。

一、人数的统计及地区分布格局

对于两汉书法家地理分布的考察,有必要对一些问题做出说明:一是本文中所说的书法家籍贯系指出生成长之地,即本籍,而不是指客籍、祖籍或郡望;二是确定一个书法家的时代属性,采用了一般通用的办法,即以卒年为限;三是论文中的书法家数据统计的来源仅限于现有史料可考者,对于那些流传于民间但缺少记载的书法家并没有统计在列;四是两汉文化区的划分采用了苏秉琦和白光华的观点[1],将中国划分为荆楚文化、齐鲁文化、中原文化、关中文化等区域,文中据此归属书法家所属的文化区域,并就相关问题加以分析。

《书史会要》[2]和《佩文斋书画谱》[3]是对中国古代书法家记载较为全面且较为权威的两部著作,笔者依据这两部文献对两汉时期的书法家及其数量进行统计和分析。

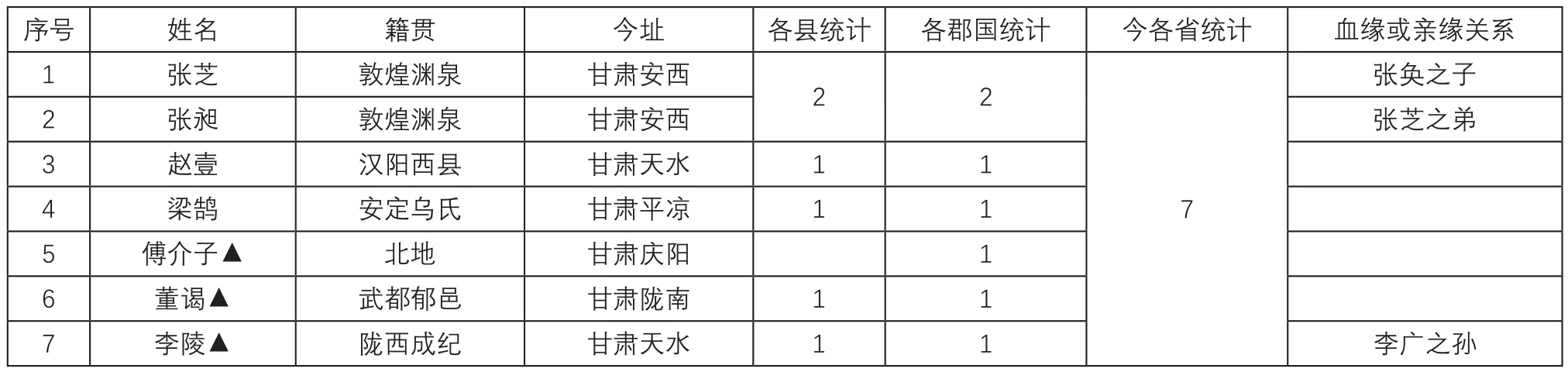

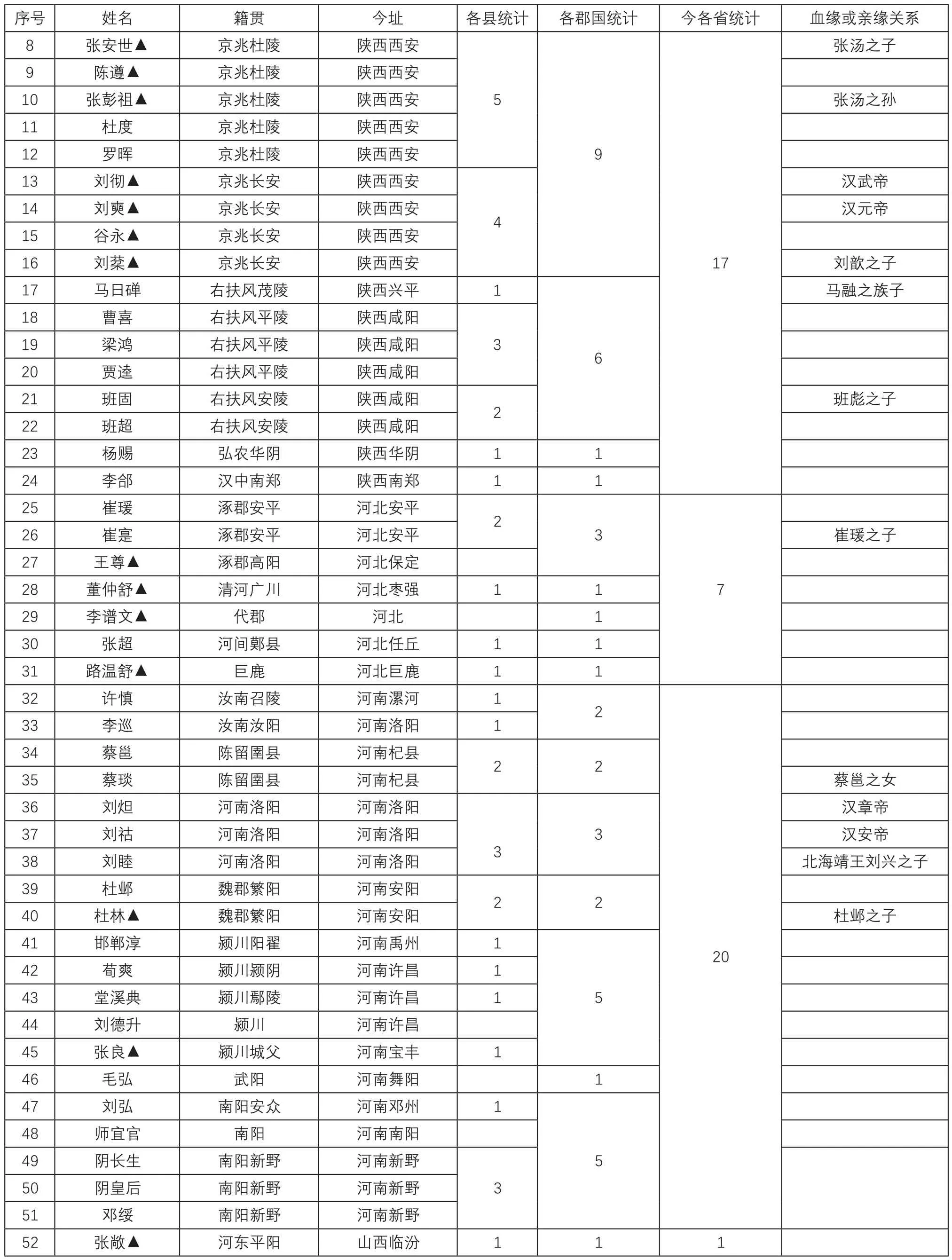

两汉400多年间,大多时期政局稳定、经济繁荣、文化发达,书法家的数量较前一时期明显增加。据笔者制作的《两汉书法家籍贯及所属郡国人数统计表》[4]统计,两汉时期共涌现出111位书法家,其中有籍贯可考者占70人,籍贯未详者41人。这里将书法家按照籍贯所属区域进行分类统计(带▲者为西汉时代的书法家)。

两汉书法家籍贯及所属郡国人数统计表

续表

续表

两汉五大文化区八郡国书法家之分布表

由《两汉书法家籍贯及所属郡国人数统计表》《两汉籍贯未详之书法家简表》可知,两汉时期,即从公元前206年到公元220年,这400多年间,共产生了111位书法家。除去籍贯不详者41位外,有籍贯者占70位。其中分布在黄河流域的有张芝、张昶、梁鹄、傅介子、赵壹、董谒、李陵7人,属于关陇文化区;张敞1人属于三晋文化区;崔瑗、崔寔、王尊、张超、董仲舒、李谱文、路温舒7人属于燕赵文化区;张安世、张彭祖、杜度、谷永、罗晖、刘彻、刘奭、陈遵、马日、曹喜、梁鸿、贾逵、班固、刘棻、班超、杨赐16人属于关中文化区;许慎、蔡邕、蔡琰、刘炟、刘祜、刘睦、邯郸淳、杜邺、杜林、荀爽、堂溪典、刘德升、刘弘、师宜官、毛弘、阴长生、阴皇后、邓绥、张良、李巡20人属于中原文化区;孔光、卫宏、孔安国、叔孙通、左伯、王溥、张驯(一作巡)、王方平、单飏9人则属于齐鲁文化区。分布在长江流域的如下:扬雄、司马相如、李郃3人属于巴蜀文化区;萧何、爰礼、卢绾、严延年、刘向、韩说6人属于吴越文化区。此外,西南边远地区也有书法家分布,如贵州(牂牁郡)的尹珍等。

两汉籍贯未详之书法家简表

二、分布重心及其成因

两汉时期有籍贯可考的书法家共70人(其中西汉27人,东汉43人),分布在当时的35个郡国,平均每个郡国为2人。超过平均数的郡国有8个,书法家数为38人。也就是说,占全国7%的郡国,竟分布着当时54%的书法家,这不能不说是一个惊人的比例。这8个郡国主要分布在黄河中下游的燕赵文化区、齐鲁文化区、关中文化区、中原文化区和长江流域的吴越文化区。

由此可以看出,两汉时期,书法家在黄河和长江上中下游流域均有分布。就各地的分布数量而言,两汉时期的书法家,无疑以关中、中原这两个文化区为最多。也就是说关中和中原两大文化区是当时全国书法家的分布重心之所在。

两汉时期实行“郡国并行制”。对郡、国和属国(少数民族聚居区)的统计,按西汉武帝元封五年(前106)和东汉顺帝永和五年(140)的政区设置分别计算,重复除外,共计112个。

文化是一个时代发展的指针,而书法则是文化的一种艺术表征。书法家是书法文化创造的主体,直接影响和制约书法家生长和布局的基本因素是文化。要回答占全国总数7%的郡国何以会产生占全国总数54%的书法家这一问题,有必要对其文化地理环境进行一番考量。

(一)关中文化区

关中文化区即秦文化区,关中即秦故地,两汉时期大致与司隶部的中、西部,朔方刺史部南部以及益州刺史部北部的范围相当,即今陕西省的范围。两汉时期这里被称为三辅地区[5],也是历史上最早被称为“天府之国”的地方。

商鞅变法前,秦僻于雍州,保持着戎狄游牧民族的传统习惯,“不与中国诸侯之会盟,夷狄遇之”[6]。商鞅“自魏入秦,期年而相之,革法明教,而秦人大治”[7],这为日后统一中国奠定了坚实的基础。秦孝公十二年(前350)秦国都城由栎阳迁入咸阳,成为其东进发展的中心。到秦王瀛政时,此地积极兴修水利引水溉田,如修筑郑国渠等,致使关中田肥地美,沃野千里,民以殷富。据《史记·始皇本纪》记载,秦始皇二十六年(前221),秦国将天下富豪十二万户迁徙至咸阳。秦人在咸阳经营长达144年之久,中经惠王、武王、昭王、文王、庄襄王、秦始皇直到秦亡。[8]秦文化在一定程度上吸收商周文化的同时,也容纳了戎狄文化,得以迅速崛起,至吕不韦时,宾客三千,几乎囊括了各方士人。有了各方面的坚实基础,秦最后得以灭六国,统天下。汉兴,立都长安。为了“强干弱支”,“徙齐诸田、楚昭、屈、景及诸功臣家于长陵。后世世徙吏二千石、高訾富人及豪桀并兼之家于诸陵”[9]。高祖十二年(前195)冬月,刘邦迁徙前朝功臣后裔前往守陵的就达数万户。[10]至元帝时,三辅守陵人口已多达七十万户。[11]这些移民把齐鲁、楚和三晋诸地的优秀文化带到了这里。长安作为国都,系当时的帝国文化中心之所在。汉武帝纳公孙弘之议,在京师设立太学。昭、宣、元继之,至成帝末,博士弟子员增至3000人。西汉政府在国都长安未央宫内设置天禄、石渠等编校机构,这里不仅藏书量丰富,而且为宿学鸿儒讲经论义、著书立说提供了最佳场所。这些人游学长安,进一步促进了这一地区文化的发展。再则,这一带官吏好学,民自向化,其文化的发达,与朝廷官吏文化结构的优化亦有重要关系。

当然,文化的发达,最根本的原因有赖于经济的富庶。考古证明,历史时期,这里的自然环境非常优越,气候温暖湿润,雨量充沛,植被茂盛,土壤肥沃。秦地在《尚书·禹贡》中属于雍州,这里的土壤为黄壤,在九州中,首推雍州土壤为最好。黄壤的特点是结构均匀、疏松,肥力强,透水性能好,矿物质丰富,有利于开垦和种植,其粮食的收成高于其他土壤。加之这里雨水较为集中,自然灾害少有发生,又比较易于防御,所以这一带成为当时帝国的经济重心。《汉书·地理志》载:“故秦地……其民有先王遗风,好稼穑,务本业……有鄠、杜竹林,南山檀柘,号称陆海,为九州膏腴。”又载:“故秦地天下三分之一,而人众不过什三,然量其富居什六。”[12]

根据《汉书》《后汉书》等正史的记载:两汉时期的士人共计717人,其中关中地区的京兆、扶风、冯翊三郡的人数就有110人,占总数的15%。文化的繁荣,必然带来书法的兴旺。两汉时代,全国的书法家有籍贯可考者共70人,而京兆、弘农、扶风三郡便占了16人。

文化的繁荣取决于政治的安定和经济的富庶。文化一旦繁荣起来,便具有相当的稳定性,不会因政治、经济环境的改变而立刻改变。西汉时关中地区文化的繁荣,有赖于其作为京畿之地优越的政治经济条件,然东汉时,王朝迁都洛阳,这一地区的文化仍然保持着发展的态势,尽管不再是文化中心之所在。西汉时,京兆、扶风、冯翊三郡出书52种,东汉时竟达到87种;两汉时京兆、扶风两郡的书法家就达到15人,占总数的比例高达21%。

(二)中原文化区

中原文化区的范围,相当于两汉时期的兖州刺史部、司隶部的东部以及整个豫州,即今河南省的范围。

中原文化主要是以中原地域为依托,以华夏文化为主体,融会了秦、楚、三晋、燕赵、齐鲁、吴越、巴蜀等地区的文化而成的。中原地区是中国古代文明的重要发祥地,而中原文化则是中华文明古老文化的代表。中原文化的发展有一个十分漫长的过程。西汉前期,这里的经济虽较发达,文化却较落后。宣帝以后,因郑弘、召信臣、韩延寿和黄霸等地方官在这一带推行教化,其野蛮之风才有所改变。西汉后期,这一带游学京师的人数已相当可观。自洛阳成为东汉的都城后,中原地区成为帝国文化的重心所在。根据《后汉书·儒林传》记载:“光武中兴,爱好经术。未及下车而先访儒雅……先是,四方学士,多怀挟图书,遁逃林薮。自是,莫不抱负坟策,云会京师。”[13]其后明帝讲学辟雍,听者以万计。期门羽林之士,悉令通《孝经》章句。质帝本初以后,游学京师者竟至三万人。[14]

许多地方官在帝王的影响之下,都曾在这一带积极兴办学校,致力于推行教化。如东汉初章帝时鲍德为南阳太守,寇恂为颍川太守,他们就促进了当地文化事业的发展。同时,这一地区的私人讲学之风也十分兴盛。历史地看,这一地区文化的发展与繁荣,与西汉时王国诸侯的热情吸引文士也有重要关系。著名者如梁孝王刘武凭借自己的政治地位和经济实力,“招延四方豪杰。自山以东,游说之士,莫不毕至”[15]。毫无疑问,东汉时的文化中心,已由西汉时的关中地区移至中原地区。文化中心转移了,书法家的分布中心也随之发生变动。两汉时,中原地区(河南、陈留、颍川、汝南、南阳等郡国)书法家有籍可考者总数为20人,占全国书法家总数(有籍可考者70人)的29%。

(三)齐鲁文化区

齐鲁文化是属于山东一带的古代地域性文化,此地两汉时期大致相当于当时的北海国、齐国、鲁国一带。从文化传统上来说,齐、鲁是儒学的发祥地,历来齐、鲁并称,不过,二者文化实质颇有不同。齐、鲁本来是两个诸侯国,区域地理、文化传统各有传承。战国秦汉时期,齐鲁文化日益交融,走上了一体化道路,并于西汉中期随着儒学正统地位的确立而成为中国的主流文化。

齐鲁文化是中国传统文化核心、精华之所在,是中国传统文化极其重要的组成部分。齐鲁文化的发达应归因于它深厚的文化根基与悠久的文化传统。鲁地原为周公之封国,因周公辅佐成王未便脱身,而由其子伯禽代行其政。山东曲阜原本是商民的大本营,但由于受周公的影响,伯禽“变其俗,革其礼”[16],即用周文化改造当地文化,鲁地反而保存了更多的周文化的传统,或者说鲁文化是从西部移植过来的文化。故《左传·昭公二年》载晋韩宣子聘鲁,见《易象》《鲁春秋》,发出“周礼尽在鲁矣”的感慨。春秋末,“孔子闵王道将废,乃修六经,以述唐虞三代之道,弟子受业而通者七十有七人”[17],此后虽连年兵革,然“鲁世世相传以岁时奉祠孔子冢,而诸儒亦讲礼乡饮大射于孔子冢……至于汉二百余年不绝”[18],是以“其民好学,上礼义、重廉耻”,“其好学犹愈于它俗”[19]。齐乃姜太公之封国。“太公至国修政,因其俗,简其礼”[20],对于传统的东夷文化多有保留。“初,太公治齐,修道术,尊贤智,赏有功”,故“其士多好经术,矜功名,舒缓阔达而足智”[21]。“方齐宣王、威王之时,聚天下贤士于稷下,尊宠之。若邹衍、田骈、淳于髡之属甚众,号曰列大夫,皆世所称。”[22]“天下并争于战国,儒术既绌焉,然齐鲁之间,学者独不废也。”[23]秦时,齐鲁地区的社会经济遭受很大摧残,然儒学一脉仍不绝如缕。刘邦兵临城下,“鲁中诸儒尚讲诵习礼乐,弦歌之音不绝”[24]。西汉时,齐鲁地区又成为著名的文化发达区域。“汉兴,言《易》自淄川田生;言《书》自济南伏生;言《诗》,于鲁则申培公,于齐则辕固生,燕则韩太傅;言《礼》则鲁高堂生;言《春秋》,于齐则胡毋生,于赵则董仲舒。”[25]齐鲁学者俨然执了五经学之牛耳。成帝时,齐地有“教授数百人”的“耆老大儒”,甚至连做郡吏的都是“舒缓养名”的儒生。新莽末年,赤眉军起于齐地,军阀张步等混战连年,齐鲁地区的文化优势地位下降,然传统犹存,文风未泯,仍不失为一文明之邦。两汉时,这一带的书法家不算太多,但也有9人,占当时两汉总数(有籍贯可考者70人)的13%。

(四)燕赵文化区(安平国一带)

燕赵文化区的范围,相当于两汉时的冀州刺史部,以及幽州刺史部西部的范围。这一带的经济发展水平和关中、中原相比是比较落后的,但是这里的学术文化却较为发达。较著名者如战国时荀况的《荀子》、董仲舒的《春秋繁露》、卢植的《尚书章句》等均出自这一地区。冀州的安平崔氏与涿郡卢氏家族,则可以说是受这种学术文化的影响而成长起来的一个学术型家族。燕赵地区的书法家,以安平崔氏家族较为突出。崔氏世代俱有文名,博通经史,擅长文赋,善书者代不乏人,是典型的书法世家,其中著名者如崔瑗、崔寔兄弟,他们名重当代,对后世影响也十分深远。其他并不显著,故从略。

(五)吴越文化区

两汉时期的吴越文化区,大致与两汉时的整个扬州刺史部、豫州刺史部东部以及徐州刺史部南部的范围相当,即今浙江、江苏、江西与安徽四省的版图。

吴越文化之所以发达,主要归因于两个条件:一是这个地区长期开明的文化政策;二是北方士人的大量南迁。这个文化区一直具有开放的文化传统。春秋末期,吴越两国都接纳了大量来自北方的士人,与中原诸国及楚地的接触大为增强,社会文化有所发展。战国末年,春申君就封于吴,盛待宾客,喜招天下名士,于是四方士人翕然聚于吴地,一时宾客达数千人。公元前221年,秦统一中国后,在全国设置36郡,其中就有会稽郡。东汉顺帝永建四年(129),吴越地区从会稽郡中又析出吴郡与鄣郡。各郡县的官员几乎都由中原士人担任。吴越人的统治地位被中原人所取代。这些南下的士人流寓一段时间后便正式落籍江南。西汉前期,吴王刘濞与淮南王刘安俱封于东南。据《汉书·地理志》载:“汉兴,高祖王兄子濞于吴,招致天下之娱游子弟,枚乘、邹阳、严夫子之徒兴于文景之际。而淮南王安亦都寿春,招宾客著书。”根据《汉书·武帝纪》记载:武帝元狩四年(前119)“关东贫民徙陇西、北地、西河、上郡、会稽,凡七十二万五千口”。 随着经济的发展,到东汉时,吴越地区崛起了农商官三位一体的世家大族,如吴郡四大姓之一的陆氏家族等。这些世家大族又是孕育文化世家的丰厚土壤。新莽末年,北方战乱,大批士人流亡东南。更始元年(23),任延为会稽都尉。“时天下新定,道路未通,避难江南者皆未还中土,会稽颇称多士。延到,皆聘请高行如董子仪、严子陵等,敬待以师友之礼。”[26]由于坚持这样一种开放的文化政策,礼贤下士,广延人才,至和帝时,这一地区的文化再次活跃起来。“永元中,(张霸)为会稽太守,表用郡人处士顾奉、公孙松……其余有业行者,皆见擢用。郡中争厉志节,习经者以千数,道路但闻诵声。”[27]据统计,《汉书》为吴越地区人物立传者仅郑吉、严助、朱买臣3人,而《后汉书》为吴越地区人物立传者,竟达23人之多。卢云先生根据《后汉书》列传人数和东汉时期各地区所出的书籍种数,以及三公九卿、五经博士、从事私家教授者的籍贯分布等五类数字,制成“东汉时代的文化发达区域图”[28],并与 “三辅地区”“巴蜀地区”“豫兖青徐司地区”进行对比。结果表明,吴会地区子学书籍比例特大,经学书籍所占比例特小。吴会地区子学著作的数量十分可观,而且质量也很高,如汉代著名无神论者王充的《论衡》就出自这里。

吴越作为汉帝国下辖的一个地方区域,与其他区域的联系较为频繁,文化交流与以前相比也进一步加强了。在吴越任职的官吏大多都有着较高的文化素养,他们不但注重发展经济,同时也十分重视普及教育,移风易俗,推广儒家教化,这对文化传播起了积极作用。吴越地区远离国家的政治中心,战争较少。加之吴越地处长江下游平原及丘陵地区,地势低平,土壤肥沃,水网密布,气候宜人,自然资源丰饶,人民丰衣足食,无冻馁之患,这些都为从事文化事业提供了必备的条件。经过长期的治理,至东汉末,这一带的文化已获得相当发展,并开始出现在文化上与中原、关中和齐鲁文化区相抗衡的趋势。这一文化区有籍贯可考的书法家共计6位,约占书法家总数的9%,仅次于关陇与燕赵文化区。

结语

书法家的成长,离不开其丰厚的土壤。政治的安定、经济的富庶为书法家的成长提供了必不可少的先决条件,而文化是直接影响与制约书法家生长和布局的基本因素。从以上分析可以看出,两汉时期,我国书法家的分布遍及黄河与长江的上中下游流域,并且有向西南边远地区如贵州等地扩展的趋势。就各地书法家的分布数量而言,无疑是以关中、中原这两个文化区为最多。这两个文化区,正是两汉时期文化最发达的地区,因此成为当时书法家分布重心之所在。齐鲁、吴越、关陇等文化区次之。关中和中原文化的发达,主要是由于国都所在地的各种行政力量的推动和影响;齐鲁文化的发达,主要在于其悠久的文化传统与文化根基的深厚;而吴越文化的发达,则在于自然经济条件的优越以及诸侯郡守开明的文化政策对各地文化人才的吸引。这种分布格局,对后世产生了极其深远的影响。

注释:

[1]苏秉琦根据大量的考古发现把起源期的中国文化分为六大区系:一、陕豫晋邻境地区;二、山东及邻省一部分地区;三、湖北和邻近地区;四、长江下游地区;五、以鄱阳湖——珠江三角洲为中轴的南方地区;六、以长城地带为中心的北方地区。见苏秉琦.关于考古学文化的区系类型问题[J].文物,1981(5).白光华提出汉代文化五大文化主体:荆楚文化、齐鲁文化、中原文化、关中文化、北方文化。此外,尚有巴蜀文化、吴越文化、岭南越族亚文化等。见白光华.两汉文化的形成及其特色[C]//王中文.两汉文化研究:第1辑.北京:文化艺术出版社,1996.

[2]元末明初陶宗仪编著,是辑录历代书法家传记和技法的著作。

[3]王原祁、孙岳颁等于康熙年间纂辑的中国第一部集书画著作之大成的工具书,共100卷,是中国书画研究者不可或缺的重要参考书籍。

[4]本文的撰写参考了曾大兴的专著《中国历代文学家之地理分布》的部分研究成果,在此深表感谢。

[5]何清谷.三辅黄图校注·三辅沿革[M].西安:三秦出版社,1998:1—7.

[6]司马迁.史记·秦本纪[M].北京:中华书局,1982:202.

[7]桓宽.盐铁论·非鞅[M].上海:上海人民出版社,1974:17.

[8]刘跃进.秦汉文学地理与文人分布[M].北京:中国社会科学出版社,2012:03.

[9]班固.汉书·地理志[M].北京:中华书局,1962:1642.

[10]司马迁.史记·高祖本纪[M].北京:中华书局,1982:391.

[11]刘庆柱.三秦记辑注关中记辑注[M].西安:三秦出版社,2005:119.

[12]班固.汉书·地理志[M].北京:中华书局,1962:1642.

[13]范晔.后汉书·儒林传[M].北京:中华书局,1965:2545.

[14]曾大兴.中国历代文学家之地理分布[M].北京:商务印书馆,2013:69.

[15]司马迁.史记·梁孝王世家[M].北京:中华书局,1982:2083.

[16]司马迁.史记·鲁周公世家[M].北京:中华书局,1982:1524.

[17]班固.汉书·地理志[M].北京:中华书局,1962:1662.

[18]司马迁.史记·孔子世家[M].北京:中华书局,1982:1945.

[19]班固.汉书·地理志[M].北京:中华书局,1962:1663.

[20]司马迁.史记·齐太公世家[M].北京:中华书局,1982:1480.

[21]班固.汉书·地理志[M].北京:中华书局,1962:1661.

[22]严可均.全上古三代秦汉三国六朝文·孙卿书录[M].北京:中华书局,1958:332.

[23]司马迁.史记·儒林列传[M].北京:中华书局,1982:3116.

[24]司马迁.史记·儒林列传[M].北京:中华书局,1982:3117.

[25]司马迁.史记·儒林列传[M].北京:中华书局,1982:3118.

[26]范晔.后汉书·循吏传[M].北京:中华书局,1965:2460—2461.

[27]范晔.后汉书·张霸传[M].北京:中华书局,1965:1241.

[28]卢云.东汉时期的文化区域与文化重心[C]//丁守和,方行.中国文化研究集刊:第4辑.上海:复旦大学出版社,1987:158.