双向语用迁移影响下中国英语学习者恭维语应答方式探究

刘雪卉 陈亚平

(1.北京外国语大学中国外语与教育研究中心,北京;2.北京外国语大学英语学院,北京)

1.研究背景

随着语言迁移的双向性得到肯定(Cook,2003),双向迁移研究日益受到关注。在双向迁移的影响下,双语者的一语和二语的表达方式可能都不同于两种语言的单语者(Bylund & Jarvis,2011;Brown & Gullberg,2013)。研究双向语用迁移及其影响下双语者的语言表达方式有助于加深对语言间的互动机制和双语者的语言能力的理解。现有双向迁移和双语者研究多以双语移民或熟练双语者为研究对象(Cenoz,2003),较少关注外语课堂教学环境下的二语学习者;而针对二语学习者的研究结果仍存在分歧(Su,2010,2012;赵鸿,2016)。本研究聚焦语用层面,以恭维语应答为例,探究中国英语学习者在双向迁移影响下的恭维语应答方式及其在二语发展过程中的变化趋势,以期为双向迁移研究和学习者语用能力研究提供启示。

2.研究综述

语言迁移研究一直以来主要关注一语对二语的影响,即正向迁移;近年来,越来越多的研究发现除了正向迁移外,双语者的二语也可以影响一语,即逆向迁移(参见Cook,2003;Jarvis & Pavlenko,2008),从而使双语者的一语语言系统发生重构。由于语言间的双向互动,双语者可能形成一种包含两种语言知识的语言和概念系统,这一系统与其一语和二语单语者都不相同,被Cook(2003)称为“多元语言能力”。这种多元语言能力表现在语言使用和概念等方面,相关实证研究从不同角度考察了双语者的语言特征,包括词汇(Gathercole & Moawad,2010)、语义(Dewaele,2018)、语用(Cenoz,2003)以及颜色(Athanasopoulos等,2004)、数字(Athanasopoulos,2006)、运动(Brown & Gullberg,2013)、时间(Clark,2017)、事件(Bylund & Jarvis,2011)等概念表征。

在语用层面,国外研究得出的结论基本一致。比如,英语-西班牙语双语者的恭维语应答融合了两种语言的应答策略,且表现出一语和二语应答方式“趋同”(convergence)的现象(Pavlenko,2000);Cenoz(2003)对熟练双语者请求言语行为的考察也发现双语者使用一语和二语表达请求时使用了相似的范式,这种范式与一语和二语单语者的范式都不相同。国外研究大多针对双语移民或熟练双语者,相比于熟练双语者,外语课堂教学环境下的二语学习者对二语文化接触较少,双向语用迁移的程度和语言表达方式可能与熟练双语者不同。国内学者基于中国英语学习者的相关研究就表明了这一点。已有研究虽然都证实了双向语用迁移或反向迁移的存在,但对于英语学习者的一语和二语的语言表达方式是否一致或趋同并未得出一致结论。有的研究(Su,2010;范燕妮 李柏令,2011)发现英语学习者使用汉语和英语表达请求行为时语用策略显著不同,而采用相似范式的其他研究(Su,2012;李琼李柏令,2012)却发现英语学习者在双向迁移的影响下,汉、英语用策略趋同。分歧的原因可能是研究对象的英语水平不同导致语用迁移的程度不同(Kecskes & Papp,2000;Cook & Li,2016)。虽然多数研究得出低水平学习者更易发生正向迁移,而逆向迁移主要表现于较高水平的学习者(Su,2010,2012),但赵鸿(2016)却发现中等水平学习者的逆向迁移程度高于高水平学习者。由此可见,二语水平是影响二语学习者的双向迁移程度和语言表达方式的一个重要因素。要考察二语学习者的语言表达方式,需要比较不同二语水平学习者的双向迁移情况。

3.研究设计

3.1 研究问题

本研究尝试回答以下两个问题:

(1)中国英语学习者的汉语和英语恭维语应答方式是怎样的?与汉语和英语单语者有何区别?

(2)中国英语学习者恭维语应答方式随着英语水平的提高,表现出怎样的发展趋势?

3.2 研究对象

本研究有5组受试,汉、英单语者对照组(组1和组5)及低、中、高英语水平学习者实验组(组2、3和4),每组30人。由于国内大学生群体都不能算汉语单语者,汉语单语者对照组选取为山东某纺织企业缝纫工,学历为中专或初中及以下,不具备使用英语的能力;英语单语者对照组为哥伦比亚大学学生,以英语为母语且不会汉语;低、中、高英语水平学习者实验组分别由北京某两所高校汉语语言文学专业大一学生、英语语言文学专业大一和大四学生组成,选择标准分别为:高考英语成绩雅思成绩7.5及以上。研究对象均为女性,年龄在17-25岁之间。

3.3 研究方法

研究采用语用迁移研究的常用方法DCT。DCT能高效地“探知说话者大脑中的典型言语行为”(Beebe & Cummings,1996:80),且能在短时间内搜集大量数据,对量化分析语用迁移不可或缺。DCT采取书面问卷的形式,要求受试根据所给对话情景中的恭维语填写自己第一反应的回答。问卷设置汉语和英译两个版本,包括9个对话情景,分属3个恭维话题:外貌和所有物、性格品质、能力和成就(Manes & Wolfson,1981;杨盼盼,2012)。恭维语应答策略根据Herbert(1986)的分类法分为3大类(12子类):同意(感谢、同意、升级、评论来历、转移和回敬)、不同意(降级、反问、拒绝、修饰和不回答)和其他(请求解释)。

3.4 数据收集和分析

正式实验前进行了预实验(受试为高、低水平学习者各10名,不参加正式实验),根据受试反馈修改了部分题目(情景2和6)和措辞以更符合受试日常对话情景。正式实验包括8个测试,其中低、中、高水平组进行了汉语版和英译版测试,两次测试间隔一个月以上,汉、英单语组分别只进行了汉语版或英译版测试。测试在研究者指导下完成,确保每位受试清楚实验要求。共回收有效问卷231份。

数据分析根据研究问题分为两部分:(1)英语学习者恭维语应答方式,通过比较各组英语学习者恭维语应答与汉、英单语者的差异并将学习者汉、英应答分别比较得出;(2)英语学习者恭维语应答方式随二语发展的变化趋势,通过比较低、中、高水平英语学习者双向迁移程度得出。每个问题具体比较的组别和语言见表1。

表1 数据分析框架

4.研究结果

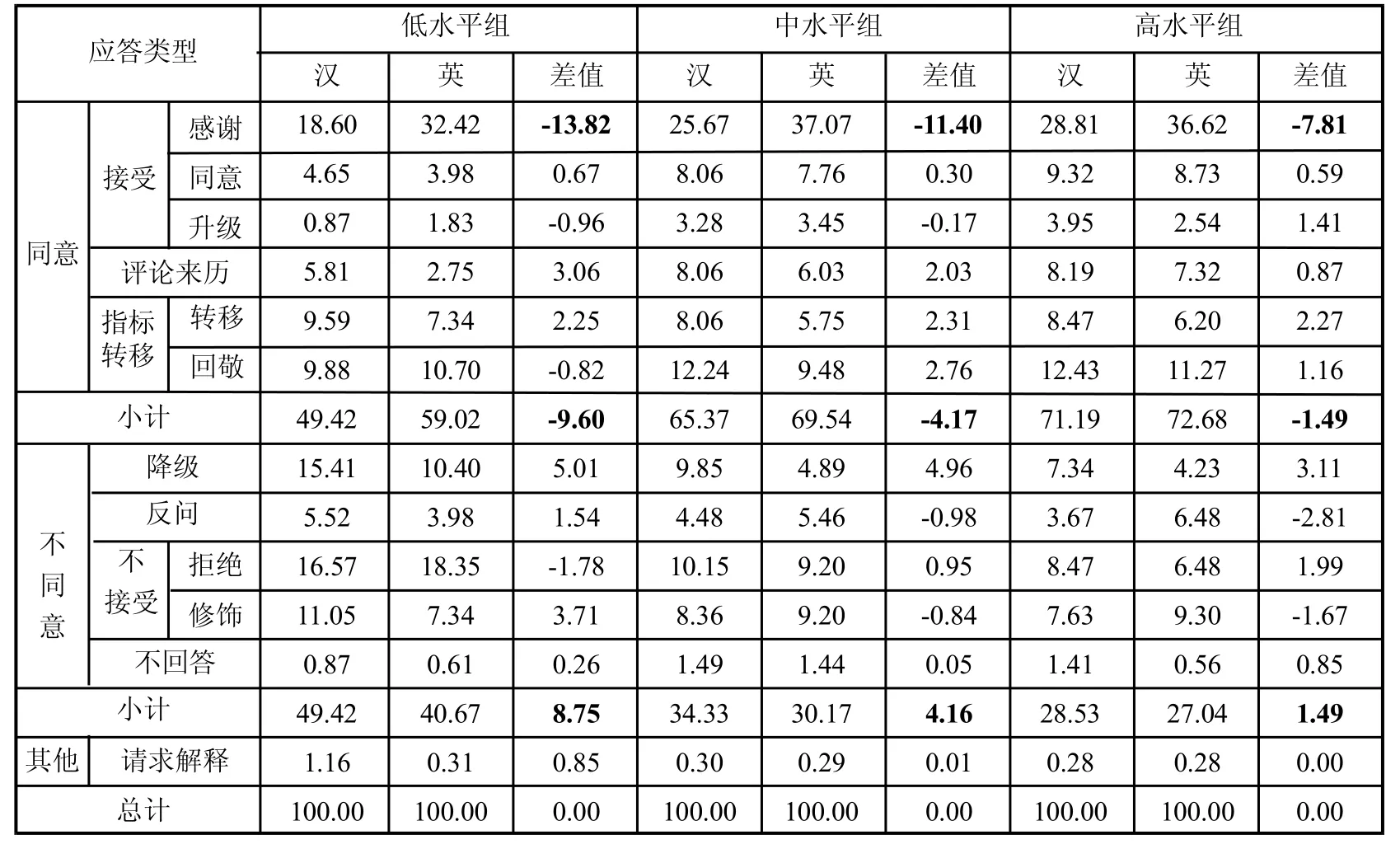

4.1 恭维语应答方式

英语学习者的恭维语应答发生双向语用迁移,汉、英恭维语应答在另一种语言的语用知识的影响下,都将偏离汉、英单语者的恭维语应答方式。为探究学习者的恭维语应答方式,首先将低、中、高英语水平学习者的汉、英恭维语应答分别与汉、英单语者比较(见表2)。结果显示,使用英语回应恭维时,总体来看,低、中水平实验组使用“同意”类策略的频率低于英语对照组(F=59.02 <F=70.43,F=69.54 < F=70.43),高水平实验组使用“同意”类策略的频率略高于对照组(F=72.68 >F=70.43);“不同意”类策略的频率相反(F=40.67 >F=27.83,F=30.17>F= 27.83,F=27.04<F=27.83)。进一步分析子类应答策略发现,高水平组比英语对照组接受恭维频率还高的原因主要是各组英语学习者使用“感谢”策略的频率都明显高于英语对照组(F=32.42>F=25.51,F=37.07>F=25.51,F=36.62>F=25.51),从而拉高了“同意”类策略的频率。卡方检验结果显示,3组实验组都与英语对照组差异显著(x=81.548,p< .05;x=28.502,p<.05;x=21.986,p<.05),表明3组英语学习者的英语恭维语应答方式都明显偏离了英语单语者的范式。对于汉语恭维语应答,三组实验组都比对照组更多使用“同意”类策略(F=49.42>F汉单=44.19,F=65.37>F=44.19,F=71.19>F=44.19),更少使用“不同意”类策略(F=49.42<F=55.23,F=34.33<F=55.23,F=28.53<F=55.23),表明不同英语水平的英语学习者都比汉语单语者更倾向于接受恭维。卡方检验结果发现低水平组与对照组无显著差异(x=8.301,p>.05),而中、高水平组与汉语组差异显著(x= 43.560,p<.05;x=67.976,p< .05),表明中、高水平英语学习者的汉语应答也已明显偏离了汉语单语者的范式。

表2 实验组恭维语应答与对照组比较(单位:%)

其次,将低、中、高水平学习者的汉、英恭维语应答策略分别比较并计算了频率差(差值△=F-F),结果显示3组受试在汉语语境下接受恭维(“同意”类策略)的频率都低于英语语境,而拒绝恭维(“不同意”类策略)的频率都高于英语语境,表明学习者使用汉语时更倾向于拒绝恭维而使用英语时更倾向于接受恭维。比较子类应答策略发现,“感谢”策略在汉、英语境下的频率差最大,英语中的使用频率远高于汉语。对比3组受试的汉、英应答策略的差异程度,发现接受和拒绝恭维的汉、英频率差随英语水平的提高而递减,表明随着二语水平的提高,学习者的汉、英恭维语应答方式之间的差异越来越小,逐渐趋同。卡方检验结果显示低水平组和中水平组的汉、英应答差异显著(x=27.394,p<.05;x=16.977,p<.05),而高水平组无显著差异(x=14.652,p>.05),高水平组在3种恭维话题中的汉、英应答亦无显著差异(x=4.965,p >.05;x= 11.992,p> .05;x=7.265,p>.05),表明高水平学习者的汉、英恭维语应答已基本一致。

表3 实验组汉、英恭维语应答比较(单位:%)

英语学习者汉、英恭维语应答逐渐趋同的现象由两方面所致。其一,将一种语言的应答策略迁移到另一种语言,即在英语语境中运用了符合汉语语用习惯的应答方式,在汉语语境中也运用了符合英语语用习惯的应答方式,如高水平组在例(1)的英语语境中用了“反问”(“Really?”)和“拒绝”(“I think it’s too short”)两种更符合汉语语用准则的“不同意”类策略;在例(2)的汉语语境中用了“感谢”(“谢啦”)和“同意”(“我也这么觉得”)两种更符合英语语用准则的“同意”类策略。这表明在双向迁移的影响下,学习者使用不同语言时倾向于不区分汉、英语用知识,其恭维语应答方式在两种语言的语境中相似。其二,将汉语和英语的语用知识结合并用,即在同一条应答中同时使用“同意”类和“不同意”类策略,如在例(3)和例(4)中,受试同时运用了“感谢”(“谢谢”“Thanks”)和“降级”(“一般般啦”“I’m flattered”)两种策略,分别属于“同意”和“不同意”类,这说明高水平学习者整合了汉、英语用知识,发展出融合汉、英特征的特有的恭维语应答方式。

(1)恭维:Cool! You look great with this hair cut.应答:Really? I think it’s too short.

(2)恭维:不错嘛!这个发型很适合你。应答:谢啦,我也这么觉得。

(3)恭维:你的球打得真好!应答:谢谢,一般般啦!

(4)恭维:You’re really a good player! 应答:Thanks! I’m flattered.

4.2 恭维语应答方式的变化趋势

由于双向迁移能影响英语学习者的恭维语应答方式,随着学习者二语水平的提高,双向迁移程度变化,其恭维语应答方式也随之改变。由表2可知,随着英语水平的提高,3组英语学习者使用英语时“同意”类策略的频率递增,而“不同意”类策略的频率递减,应答方式越来越接近英语组,说明汉语语用知识对英语恭维语应答的影响越来越小,正向迁移逐渐减弱。至于迁移程度的变化趋势,低、中水平组差异显著(x=31.493,p< .05),而中、高水平组无显著差异(x=5.217,p>.05),表明随着英语水平的提高,正向迁移的程度首先显著下降而后趋于稳定。使用汉语时,学习者接受恭维的频率也随着英语水平的提高而递增,应答方式逐渐偏离汉语组,表明英语语用知识对其汉语恭维语应答的影响越来越大,逆向迁移逐渐增强。卡方检验结果显示低、中水平组的差异显著(x=27.544,p<.05),中、高水平组的差异不显著(x=3.377,p>.05),说明逆向迁移的程度先较快增长而后增幅下降。

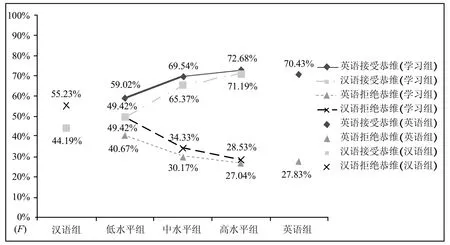

为了更清楚地展现恭维语应答方式的变化趋势,将双向迁移随二语水平提高的变化趋势以及各组受试在汉语、英语语境下接受和拒绝恭维的频率用折线图表示(见图1、2)。在二语习得初期,正向迁移占主导地位而逆向迁移不显著(见图1),低水平受试的英语应答在正向迁移的影响下已偏离英语语用范式,而汉语应答没有明显偏离汉语语用范式(见图2);此时汉、英应答方式的差距较大(x=27.394,p<.05)。随着二语水平提高,正向迁移程度骤降而逆向迁移逐渐增强(见图1),学习者使用汉语和英语时接受恭维的频率都递增而拒绝恭维的频率都递减(见图2),表明其汉语应答逐渐偏离汉语范式,而英语应答逐渐接近英语范式,二者都呈现出越来越多的英语语用特征;汉、英语境下接受(拒绝)恭维的两条折线的间距逐渐缩小(见图2),表示汉、英应答的差距递减。当学习者的英语达到较高水平时,逆向迁移程度大于正向迁移,双向迁移的变化都趋缓(见图1两条折线变化趋缓),汉、英应答因双向迁移的影响减弱也变化趋缓并趋同(见图2汉、英语境下的两条折线间距缩小并趋于重到了高英语水平时二者无显著差异(x=14.652,p>.05),此时英语学习者已形成一种一语和二语相一致的恭维语应答方式。

图1 双向迁移随英语水平提高的变化趋势

图2 汉、英恭维语应答随英语水平提高的变化趋势

5.讨论

研究发现英语学习者随着英语水平提高,汉、英恭维语应答方式逐渐趋同,最后形成一种汉、英一致且显著区别于单语者的范式。英语学习者的恭维语应答方式并非完全介于汉、英单语者的范式之间,而是表现出一些新的语用范式,比如学习者英语恭维语应答中“感谢”策略的频率比英语单语者还要高,过度运用了表示感谢这一语用知识。这表明学习者的语用知识不是一语和二语语用知识的简单相加,而是融合两种语言的语用特征并发展出独特的语用范式。该发现支持了Cook(2003)多元语言能力的观点,二语学习者并非纯粹模仿单语者,而是拥有自己的语言系统和独特的语言能力(Cook & Li,2016)。从认知心理学角度看,这种独特的语言能力可能与双语者较单语者更大的语言总存(linguistic repertoire)相关,表现在恭维语应答策略方面,高水平英语学习者的语言系统中同时具备了两种语言的语用知识,在相同语境中其恭维语应答方式与单语者相比有更多选择(Cenoz & Genesse,1998),这些选择间的相互竞争、协调和融合,导致了二语者既不趋同于单语者语言又兼有两种语言特色的独特应答方式,如结合使用“同意”和“不同意”类恭维语应答策略。从社会文化角度看,二语学习者的恭维语应答方式还可能受其所处的语言文化背景影响。语用知识的习得是一个交际建构的社会认知过程(Kecskes,2014),学习者根据其所处的社会文化背景构建恭维语应答方式。由于英语学习者的社会文化背景与汉、英单语者都不同,表现出更多的多元语言文化特征,且常在汉语和英语文化语境中切换,长此以往,可能倾向于不区分汉、英语用知识,而是建构出一种符合多元语言文化背景的恭维语应答方式。

对于恭维语应答方式随二语水平提高的发展趋势,从语言迁移的发生机制来看,本研究认为学习者恭维语应答方式的变化本质上是在双向语用迁移的影响下整合并重构两种语言语用知识的过程。在这个过程中,学习者形成了一个区别于单语者的“共同底层概念基础”(Common Underlying Conceptual Base,CUCB),包含两种语言共同的及各自的知识和概念(Kecskes & Papp,2000)。CUCB中语用知识可以通过两种语言中的任一语言渠道通达语言表层,匹配到语言符号上形成言语行为(Kecskes & Papp,2000)。恭维语应答策略的选择,或许不取决于何种语言的使用,而取决于语用知识的相对激活度:若汉语特有的应答策略激活度较高而在竞争中胜出,匹配到英语语言符号,则发生正向迁移;若英语特有的应答策略激活度更高而匹配到汉语语言符号,则发生逆向迁移;若两种语言的应答策略激活度相当,言语行为中则表现出整合的应答策略。激活程度大小受多种因素影响,二语水平是其中一个重要的影响因素(Jarvis & Pavlenko,2008)。二语习得初期,学习者掌握的英语应答策略较少,语言产出时汉语特有的应答策略激活度更高,此时的迁移主要表现为正向迁移,因此汉、英应答都偏向汉语范式。随着二语水平的提高,学习者掌握越来越多的英语应答策略,其激活度逐渐提高,并开始压制汉语应答策略的激活,故正向迁移减弱而逆向迁移增强,汉、英应答都逐渐接近英语范式。当学习者的英语达到较高水平时,掌握的英语应答策略基本固定,CUCB达到稳定状态,不同应答策略间的竞争逐渐平衡,学习者开始整合不同的应答策略形成其独有的言语行为策略。双向迁移变化趋缓,汉、英应答趋同(见图2)。

6.结论

本研究发现中国英语学习者的恭维语应答行为存在双向语用迁移,在此影响下,学习者对汉、英恭维语应答兼收并蓄,形成了一种既联系又区别于汉、英单语者的独特方式;随着英语水平的提高,学习者的汉、英恭维语应答方式趋同。Herdina和Jessner(2002)提出的多语动态模型(Dynamic Model of Multilingualism,DDM),认为双语者的语言系统是动态的、非线性的,受多种因素影响;本研究仅考虑了二语水平对恭维语应答方式的影响,没有条件严格控制和研究文化背景、教育程度、性别、语境等因素,未来研究可进一步考察这些因素对语用迁移和言语行为的影响。此外,二语学习者区别于单语者的恭维语应答方式启示我们重新审视基于单语者提出的二语学习者语用标准是否恰当,相关研究可从多语视角考虑多元语言文化背景下二语者的语用能力(Kecskes,2014;冉永平 杨青,2016)。