全球知名大学领导学术表现与行政生涯关系研究

楼雯 李子木 赵月华

摘要:大学领导是我国高等教育体系建设的中坚力量,其办学理念和教育理念都深刻影响着我国高等教育治理体系及其治理效能。大学领导往往是“学而优则仕”的结果,但是他们的上任和选聘与其“学”如何“优”的定量关系,依然是未解之谜。因此,刻画大学领导的科研表现与其行政职务的动态关系,了解和研究大学领导学术生涯和行政生涯的关系,有利于厘清高等教育人才职业生涯路径,为解决我国教育创新型人才培养问题提供建议与参考。本文定量研究大学领导的学术生产力和影响力是否受到其行政职位的影响。对来自411所大学的343名男性和68名女性大学领导进行抽样调查,其学术生产力和影响力的数据来源于Web of Science数据库收录的发文量和被引量。我们定义了四个时期:任职前时期、前任职到现任职时期、现任职时期和参考时期,采用统计学方法,对比分析他们在任现职前后的学术生产力和学术影响力的变化。大学领导对高等教育的发展至关重要,繁杂的公事、巨大的压力及紧凑的工作时间让他们在成为领导的过程中,经历着学术生涯和行政生涯或互动或促进或博弈的历程。前人研究表明,行政职务对个人生活和職业生涯有各种负面影响。本研究定量考察了行政职务对学术人员科研表现的影响。结果表明:(1)行政职务对校领导的发文量影响较小,对被引量的影响程度中等,行政职务在一定程度上影响了各位校领导的学术表现,尤其是影响了大部分校领导的学术影响力;(2)学科的不同在行政职务和学术表现的关系上无显著影响;(3)大学排名的高低,对校领导在任职后的学术生产力有很薄弱的影响,在学术影响层面上,高校领导任职后都呈下降趋势;(4)从性别的角度看高校领导在任职前后的学术表现并没有较大不同,男领导和女领导的学术表现在任职后均有所下降;(5)任职经验较长的校领导发文量受行政职务的影响更大,而任职经验较短的校领导则是被引量受行政职务的影响更大。我们通过定量分析与统计验证,再一次证实了“鱼和熊掌,不可兼得”的事实。大学行政职务对高校教师来说,是他们的“达摩克利斯之剑”,既可能像一部分教师一样学术行政双丰收,更可能像大多数(近六成)教师一样出现纯学术影响力的下滑。在高校领导自身层面,“事半功倍”的学术能力和处事能力能为其带来稳定,甚至更大的收获。在政策制定者层面,可以考虑为高校管理工作者提供管理培训平台,尤其是提供高校领导的培训提升平台,遴选大学领导时重学科和经验、轻排名和性别。

关键词:大学领导;高等教育;学术表现;职业生涯;精英学者;人才评价;“双一流”建设

中图分类号:G647 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2022)01-0140-14

一、问题提出

大学领导在我国“双一流”建设中扮演着重要角色,他们是高校建设和发展的核心团队,在他们成为领导的过程中,大多数大学领导经历了学术生涯和行政生涯或互动或促进或博弈的历程。显然,这其中既涉及我国教育界一直探讨的学术权力与行政权力的关系问题,也涉及了我国“破五唯”背景下“双肩挑”的大学领导迫切需要权衡的学术表现和行政管理问题。2020年12月,教育部、财政部、国家发展改革委联合出台的《“双一流”建设成效评价办法(试行)》(简称《办法》)中,再次强调了克服“五唯”倾向。但“破五唯”强调的是“不唯”,并非“不为”,并不是要完全取消学术指标的定量评价。对于作为特殊人才的大学领导来说,更要保持其学术生产力、影响力和行政管理能力的平衡,正如《办法》所强调的要“提高专任教师队伍水平、影响力及发展潜力”,如果管理专任教师队伍的大学领导无法保持学术水平和影响力,那么他们在管理整个教师队伍时就会面临信任危机。《办法》中提到的“推进人事制度改革”同样与大学领导密切相关,他们既是制度改革的制定者,也是制度改革的对象。人才遴选和职称评审是人事制度改革的重点内容,大学领导们在制定人才遴选和职称评审方案时需要考虑到教师们的学术表现和社会服务业绩,大学领导们在发展自己的职业生涯时,理当同时兼顾学术表现和行政管理水平,这正是考察大学领导职业生涯的重要依据。因此,大学领导的学术表现与行政生涯的关系如何,全球知名大学领导如何平衡两者关系,其已有经验能否为我国高等教育治理提供参考,寻求这些问题的答案正是本文的学术期待。

鉴于此,本文以全球411所知名大学领导为研究对象,比较其成为领导前后在学术表现上的差异,从性别、学科、大学排名、行政经验四个方面量化分析校领导学术生涯和行政生涯的关系,从而找到学术生涯和行政生涯关系的影响因素和程度,并针对性提出我国大学内部治理结构的可改进之处,以期为改善我国学术环境与学术系统政策提供制度参考。

二、相关学术进展

(一)学术权力与行政权力的关系研究

我国学术权力和行政权力关系研究具有观察性、思辨性较强的特点,我国学者最初认为学术权力来自学术自由[1],行政权力来自决策过程[2],随着行政泛化问题的出现,越来越多的学者致力于讨论学术权力和行政权力的冲突[3],以及“去行政化”的解决思路[4]和实施方法[5]。部分学者认为,大学行政权力是合理的[6],但应尊重大学建学设校的自由初衷,鼓励研究设置权力制衡边界,“去行政化”一度成为通往高校民主协商的必经之路。近年来,更多学者关注如何在大学治理中协调学术权力和行政权力,并认为两者是可包容、可平衡、可同时存在的[7-8],他们认为两者平衡的关键是在以学术权力为核心的前提下,校长、院长等高层管理者作为两者平衡的关键和杠杆[9-10]。不可否认的是,学术权力和行政权力的关系仍是学术界的待解之谜。

(二)精英学者职业生涯的影响因素研究

前人在研究中国科学院院士的形成过程中,发现教育的作用、科学的体制化、以成就取人等普遍因素而非个人因素起着重要作用[11];高芳祎认为,影响科学家成长的因素包括个人背景因素、组织环境因素、社会关系因素等多方面[12],尤其是科学家的人口学特征(年龄、性别),以及社会学特征(婚否、流动性)更为重要。

众多研究关注年龄与学术活力及其之间的关联,如:阎光才发现年龄是高校教师学术职业生涯展开轨迹的时间标尺,可以以年龄为切入点来探究影响学术人才成长全程的各种内外因素及其关系内涵[13];吴晓东以诺贝尔生理学或医学奖为例,着重对获奖者取得获奖成就的年龄进行分析,发现了科学创造存在最佳年龄区和第二创造区[14]。此外,一些研究更多关注学者发表高被引成果的年龄区间,即高被引科学家一般在什么年龄发表了他们最受瞩目的研究成果。尽管相关研究数量不少,但研究结论缺乏一致性,不同学科之间差别明显。

早在20世纪70年代就有学者对美国科学家进行调查,发现结婚和生育子女一般不会影响科学家发表科研成果的数量[15]。但这一结论被近年来的研究推翻了,Morgan等通过对美国和加拿大在计算机、历史学和商学专业的3 064位终身教职人员进行调查,发现在孩子出生之前,男性和女性研究者的科研产出量相似,但之后短期内严重影响女性研究者的生产力[16],这就涉及了科学界常说的性别差异问题。众多研究表明,在许多研究领域男性研究者的科研生产力和影响力普遍高于女性研究者[17],不少研究都在尝试解释这一问题的原因,如工作环境、家庭负担、从业时间等,并提出解决男女平等问题的方法。

学者们在分析科学家的成长过程中发现了人才流动与科学家成长发展的重要关系,各种影响流动因素中,讨论较多的有学历因素、地域因素、性别因素和家庭因素[18-20];家庭、个人等外部因素对人才流动的影响力较大[21];地域性流动也是人才流动的重要特色[22]。事实上,师承效应也是科研人才成长过程中的重要影响,学术精英群体师承效应建立在名师、名校、名专业、名学历四要素基础之上。亲缘性的影响因素成为近年来学者研究的新方向[23]。

(三)人才遴选与评价的方法与实践

对大学领导学术产出的已有研究,大多集中关注研究数量、研究绩效和产出领域三方面。一般来说,被引次数与论文发表数量存在关联。刘俊婉统计精英科学家发表的论文数及年均论文数后发现,精英科學家发表论文的数量比普通科学家高得多[24]。精英科学家的论文产出力比较接近,在不同论文数量级上的人数分布比较均衡,但达到某种数量级之后就不再继续增长了,同时在不同学科之间存在差异。有研究者对分子生物学与遗传学领域部分大学领导的h指数进行分析[25],比较诺贝尔奖获得者和中国科学院院士两大群体,发现两个群体的行政任职状况呈现出明显的反差,科学家行政任职与科研创新之间具有一定的负相关性,行政任职问题成为影响杰出科学家发展的重要因素。另有研究以杰出科学家行政任职问题为研究对象,考察我国杰出科学家行政任职的特殊历史背景,分析行政任职对于青年科学家成长以及国家科技人才发展战略的影响,调查统计国内外杰出科学家行政任职的现状,并对中外杰出科学家行政任职差异进行了宏观比较,分析了杰出科学家行政任职对科研创新的影响[26]。

对精英科学家的定义标准不一,Azoulay等认为,精英科学家至少需要满足以下条件之一:拥有大量基金资助、论文被引次数高、专利数量多、美国国家科学院院士、获得过NIH Merit奖项、霍华德·休斯医学项目负责人、获得过各类早期职业奖项[27];获得过全球科学大奖的领导才能称为精英科学家[28]。也有学者认为,可用定量化测定学术成就的办法来遴选学术权威[29]。显然,不统一的标准带来了各国各组织学术人才计划实践的多样性。我国在国家层面有两院院士、国家杰青、千人、长江学者等人才计划[30],地方有如上海的曙光、浦江、晨光计划[31],学术组织亦有香山计划、青年人才托举工程等。英格兰政府有未来教学领导计划[32],美国政府有福布莱特项目,美国各院校也有众多的荣誉项目[33]。

可以认为,学术权力和行政权力的关系是一个复杂的系统问题,从案例研究和思辨性研究虽可以细致入微、深刻理解事物本质,但在大数据时代,科学家、大学数据之多之广,已经可以达到将事物本质类研究定量化、形成规律性结论的研究条件,传统方法和数据分析方法的结合可以发现更优结果。分析两者关系的影响因素和使用指标时,既可以借鉴前人常用的因素,如人口学特征和社会学特征,又可以综合前人的评价指标来衡量学者的学术表现,如发文量和被引量,还需要利用多因素检验和回归分析,最后提出相应的管理实践启示。

三、研究设计

(一)研究对象

本文的研究对象是全球知名大学领导的职业生涯,我们定义“全球知名”为美国新闻与世界报道大学排名中(U.S. News and World Report 2018, Best Global Universities)前500名高校;定义“大学领导”为高校中具有科研经历,且此时为校级领导班子成员的校领导,设置此定义的原因是,国外一部分大学领导为集团制或荣誉制,最高名誉校长并非执行校长或头衔并非校长,或并无任何学术经历,需要选取适合本研究的校领导头衔;我们选取在2018年时任职为符合本研究定义的大学领导的各大学领导(每校1名),作为我们的分析对象;我们将“职业生涯”分为行政生涯和学术生涯,用校领导被Web of Science数据库收录的发文量和被引量来表现学术生涯的变化,用校领导个人简历中头衔和职位的升降及年份来表现行政生涯的变化。

学术和行政表现的数据收集时间为2018年3—6月,在Web of Science中检索校领导的发文数据并进行姓名消歧,发文量采用年均发文量的方式进行处理,被引量则通过MNCS指标进行标准化[34-35],代表每篇文章或每人每年在某学科的影响力,以减小由不同学科、发文量带来的影响。由于部分校领导并未在数据库中有被收录的发文,或者无法获得其个人行政履历,最终得到411位校领导的职业生涯数据,按专业将他们分为艺术和人文、医学、自然科学与工程和社会科学四个学科。

(二)研究方法和假设

本文将校领导的行政生涯按照现任职的时间和前一职位的时间划分为四个阶段,即现任职务之前时期A、前任职到现任职时期B、现任职时期C、参考时期D。现任职务之前时期A,是校领导在Web of Science发表第一篇文章到担任现阶段职位的这段时期。前任职到现任职时期B,是从校领导担任离现任职位最近的一个职位到现任职务时间的这段时期,收集这个时期的数据是为了减少前一管理职位的潜在影响。现任职时期C,是校领导从任现职到数据收集之日的时期。由定义可见,A包含了B。我们的目的是分析校领导的发文量和被引量在现任行政职务前后的变化,但无论用A还是B与C相比,都会有时间长度不一致的顾虑。因此我们设置了参考时期D:如果B比C长,则将B中与C等长时间(从B中截取离C近的C时长)的发文量和被引量与C相比;如果C比B长,则将C中与B等长时间(从C中截取离C近的B时长)的发文量和被引量与B相比。因此,最终的比较阶段是参考时期和B或者C相比。

目前相关研究中提出影响学术和行政生涯的主要因素有职位、学校排名、学科、性别、年龄、经验、能力与工作量等,本文将四个可以获取并可量化的因素作为统计对象,即学科、学校排名、性别和经验,它们与校领导的学术表现可以做以下假设。

假设1:大学领导担任该行政职务前后在学术表现上无显著差异。

假设2:学科的不同在行政职务和学术表现的关系上无显著影响。

假设3:大学排名的不同在行政职务和学术表现的关系上无显著影响。

假设4:不同的性别在行政职务和学术表现的关系上无显著影响。

假设5:行政职务和学术表现的关系与校领导的行政经验长短无关联。

我们利用统计分析进行假设检验,其中涉及的所有试验显著性水平均值为0.05。如果原假设检验的结果p值小于0.05,则原假设被拒绝,否则原假设成立。由于本文中的假设涉及多种形式的样本检验,我们将利用Kruskal-Wallis H检验来进行多个独立样本的检验、Wilcoxon signed-rank检验来进行两个独立样本的检验、Mann-Whitney U检验来进行配对样本的检验,从而确定影响因素和假设的关系。在Kruskal-Wallis H检驗中,结果包括了χ2(df,n)值和p值,其中df代表自由度,n代表样本量。各种检验中效应值的大小被记为r值,效应大小表示自变量的影响程度,以Cohen标准[36]来说,值大于0.1且小于0.29说明影响较小,大于0.3小于0.49说明影响中等,大于0.5说明影响较大。中位数Md值则为影响的中位值。

四、研究结果

(一)总体情况

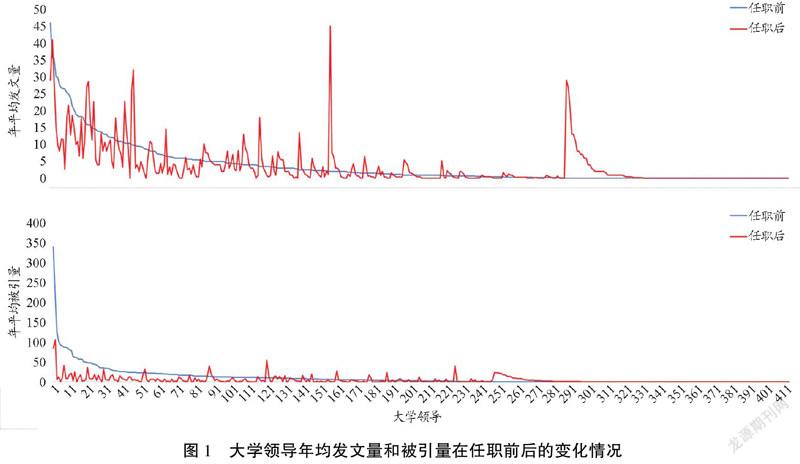

411位校领导中有343位男性、68位女性。如图1所示,大多数管理者在任职前发文量和被引量都相对较高,任职后总体上出现明显下降。在任现职之前的时期,平均每位管理者每年发表3.59篇文章,每年被引10.62次,在任现职时期,发文量下降到3.5篇,被引下降到4.33次。在下降比例方面,411名校领导中,有45.01%的校领导(185位)在任职前发文数量更多,说明有近一半的校领导在任现职之后发文数量有所下降,而被引量下降的校领导人数更多(246位),近六成(59.85%)的校领导在任现职之后出现了文章被引数量下降的情况。

通过Wilcoxon signed-rank检验方法对假设1进行检验,结果显示校领导在任职前后的发文量(Z=-3.434,P=0.001<0.005)和被引量(Z=-8.546,P=0.000<0.005)对比上均有显著差异,效应值r分别为0.17(发文)、0.42(被引)。以Cohen(1988)标准来说,行政职务对校领导的发文量影响较小,对被引量的影响程度中等。这样对比来看,行政职务在一定程度上影响了各位校领导的学术表现,尤其是影响了大部分校领导的学术影响力。

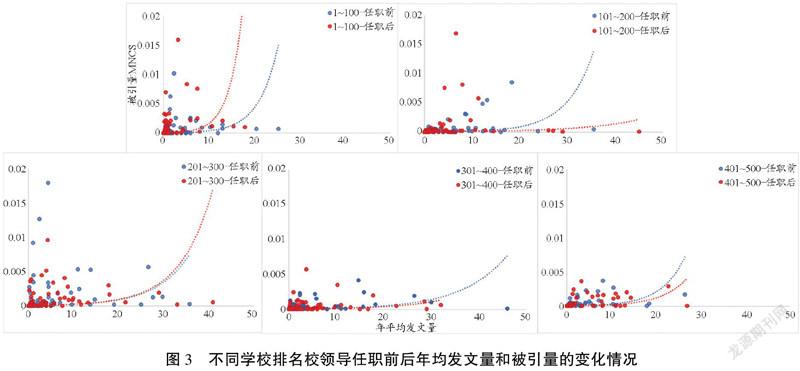

图2、图3、图4表现了每一类校领导年均发文量和其文章被引量的关系,我们认为每一条关系的拟合曲线可以反映一类校领导学术表现的效率,即发文量是否可以带动被引量[37-38]。如果拟合曲线的斜率越大,说明越少的发文量可以产生越高的被引量,即该类学者的学术表现效率较高。

(二)大学领导任职前后在不同学科中的学术表现

在总体情况的分析中发现,行政任职与学术表现的下降有一定的关系,下面我们通过Kruskal-Wallis H检验方法对假设2进行检验,研究学科的不同是否与大学领导在任职前后的发文量以及被引量有关系。检验结果显示,大学领导在不同学科中的任职前后发文量(χ2(3, n=354)=9.654,p=002<0.05)表现出显著差异,但在被引量层面(χ2(3, n=354)=2.771, p=0.428>0.05)并未表现出显著差异。通过对不同学科进行卡方检验,发现医学(Md=2)与艺术和人文科学(Md=0)的效应值r为0.27,社会科学(Md=0)与自然科学(Md=2)的效应值为0.07,医学与自然科学的效应值r为0.11,社会科学与艺术和人文科学的效应值r为0.12。以Cohen标准而言,四个学科两两比较的效应值都较低。总体来说,在发文量上,学科的差异会带来行政和学术关系的不统一,但这个差异在学科层面较小,差距较大的两个学科是医学与艺术和人文科学。在被引数量上,学科的差异并不明显,意味着每个学科的校领导在任职前后的学术表现都有所下降。

观察图2中各位校领导的发文量和被引量的分布特征发现,大部分校领导都有5~20篇的年均发文量,但被引量则集中在0.005以下,这意味着每个校长每年发表文章在其学科的被引量只有0.005次。部分校领导的学术表现集中在原点附近,说明这一部分校领导只有较小的发文量和被引量。我们发现医学和自然科学与工程学的发文量能得到的被引量更低,说明了MNCS被引量的作用,否则如果利用被引量的绝对数量,医学和自然科学与工程学的被引量远超过其他两个学科。但同时对于发文量较大的学科,利用MNCS也降低了个体差异的影响,使得医学和自然科学与工程学的校领导的被引量明显较低。艺术与人文科学的校领导人数(30位)较少,其发文量较其他三类学科的校领导较少,分布较为零散,大部分校领导的发文量少于10篇,这是由于艺术与人文科学的特殊性,他们的成果形式不仅局限于发表论文,但本文只研究学术论文数据,艺术与人文科学的数据在本文有一定局限。

观察图2的拟合曲线,医学科的斜率较其他三个学科最小,但医学领域的校领导发文量又相对较高,说明其转化为被引的效率并不高。在校领导任职前后的对比方面,社会科学和艺术、人文科学校领导任职前的斜率比任职后的斜率要大,说明该两个学科的校领导在任职后,其学术影响力反而有了更大的提升,但对于医学和自然科学与工程学来说,斜率的降低说明了其发文量在增大的同时,被引量却在降低。这种学科差异对行政职务和学术表现关系的影响,原因是多方面的,学科特性的不同使得校领导在处理学术生涯和行政生涯时的身份转换就会不同,自然科学与工程学和医学的校领导在任职前后可能经历了从执行者到项目负责人的变化,使得学术生产方式发生了重大变化,从而带来了学术表现的差异。

(三)大学领导任职前后在不同学校排名方面的学术表现

由于大学排名被分为五个级别,符合Kruskal-Wallis H检验的条件,我们利用其对假设3进行检验,结果显示五个排名等级的学校间在发文量有显著差异(χ2(4,n=411)=10.827,P=0.029<0.05),在被引量上无显著差异(χ2(4,n=411)=1.877,P=0.758>0.05),发文量和被引量的效应值分别为0.09和0.04。卡方检验的结果(中位值)也可以反映该影响因素的影响程度,在发文量上,学校排名在101~200名的影响中位值为1,其他四个等级的影响中位值均为0。在被引量上,学校排名301~400名的影响中位值为6,401~500名的影响中位值为1,其他等级的影响中位值为0。尽管所在学校排名较低的校领导的被引量受到的影响相对较大,但这些中位值都较小,加之多个独立样本的检验结果,说明大学排名的高低对校领导在任职后的学术生产力有很薄弱的影响;在学术影响层面上,大学排名的高低并不会对不同大学领导的前后表现有不同,即都呈下降趋势。

图3中,学校排名在中间的校领导发文量更高,可以理解成他们是该学科产出的骨干力量,学校排名靠前的校领导则是被引量更高,他们是某学科最有影响力的学者,才能被选为世界前100名大学的校长。除了这些顶尖大学的校领导,其他四个排名等级学校的校领导在任职后,发文量和被引量都逐渐下降,其中101~200名的大学校领导的下降比较明显,其他三个排名等级的下降程度基本一致。总体来说,学校排名并没有成为行政职务和学术表现的关系的重要影响因素,这是由于虽然不同学校的工作量不同,但大多数高校行政管理工作存在相似性,所以不同排名的大学领导在行政服务对其影响上没有特别显著的差异。

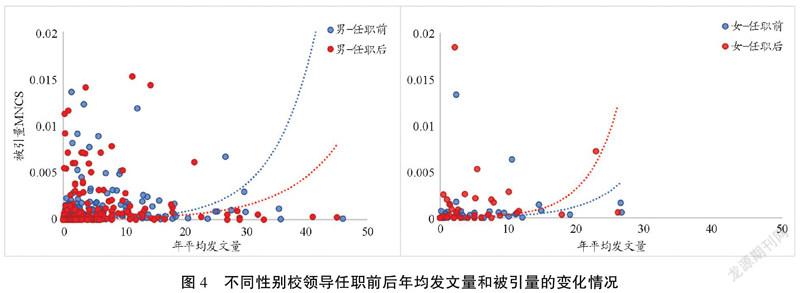

(四)不同性别大学领导任职前后的学术表现

假设4由Mann-Whitney U检验,检验显示不同性别领导间在发文量(U=11318.5,Z=-0.387,P=0.699>0.05)和被引量(U=12152.5,Z=0.555,P=0.579>0.05)上没有显著差异,效应值分别为0.019和0.027, 男性发文量和被引量的影响中位值均为0,女性发文量中位值为0,但被引量的中位值为1。总体来说,性别差异的检验结果值都非常小,这表明从性别的角度看大学领导在任职前后的学术表现并没有较大不同,男领导和女领导的学术表现在任职后均有所下降。图4也显示了一致的结果,两种领导任职前发文量和被引量的节点分布大部分远离原点,任职后节点的分布较靠近原点,但在男女差异的数量上并不明显。尽管如此,男性领导节点不论任职前后都比女性领导节点分布都更多地远离原点,说明男性相比女性年平均发文量和被引量都更高。但观察两种领导的趋势线发现,女性在任职后的学术表现效率出现了提升,很有可能是女性校领导更容易受到大众的关注,提升了其社会影响力。

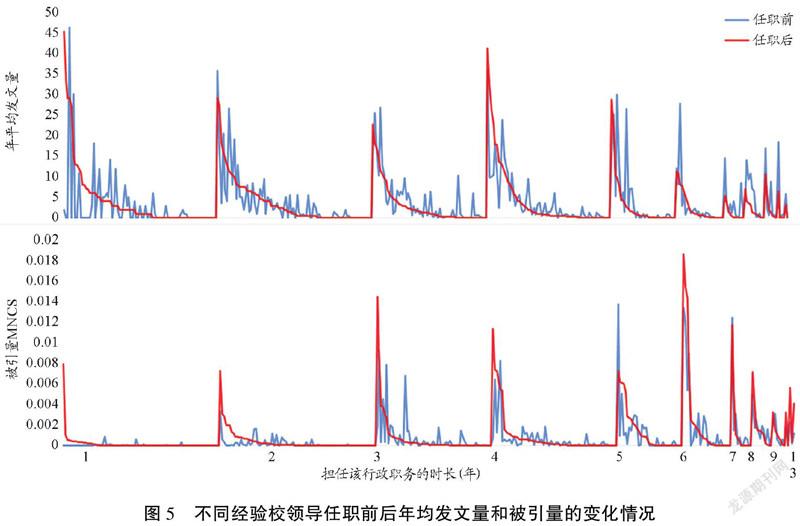

(五)大学领导任职前后在不同经验方面的学术表现

采用非参数性相关分析方法,对大学领导的行政管理经验与发文量和被引量的关系进行检验。大学领导的行政管理经验以两个时期为代表,一是某领导的整个职业生涯,即在Web of Science上发表第一篇文章至数据收集之时;二是某领导任现职之前的时期,即上文所述的A时期。采用斯皮尔曼相关分析以检验假设5,即检验两种时期的时长和学术表现(发文量和被引量)的关系。分析结果显示,整个职业生涯时期发文量的影响为q=0.312(n=411,p<0.01);任现职务之前时期发文量的影响为q=0.302(n=411,p<0.01);整个职业生涯时期,被引量的影响为q=0.284(n=411,p<0.01);任现职务之前时期被引量的影响为q=0.279(n=411,p<0.01)。说明经验对行政职务在发文量与被引量方面的影响有中等程度的关联。

图5中,大部分校领导任现职的时间较短,集中在1~4年,任职较短的领导总体年均发文量比任职时间较长校领导的发文量高,但被引量并不与发文量的对比形成一致,即任职时间较长的校领导被引量较高。

这一点与实际情况较为相符,任职时间较长的领导一是可能适应了行政职务,二是行政职务有利于社会影响力,所以任职较长校领导的发文量尽管不如任职较短的校领导,但影响力却更高[39]。同时,不同经验的校领导年均发文量任职前后的变化有所不同,经验较长的校领导尽管人数较少,但其年均发文量下降了近一半,下降程度比经验较短的校领导更为明显,而经验较短的校领导在被引量方面的下降程度更为明显。综合统计检验发现,经验较长的校领导发文量受行政职务的影响更大,而经验较短的校领导则是被引量受行政职务的影响更大。

五、结论和启示

(一)研究结论

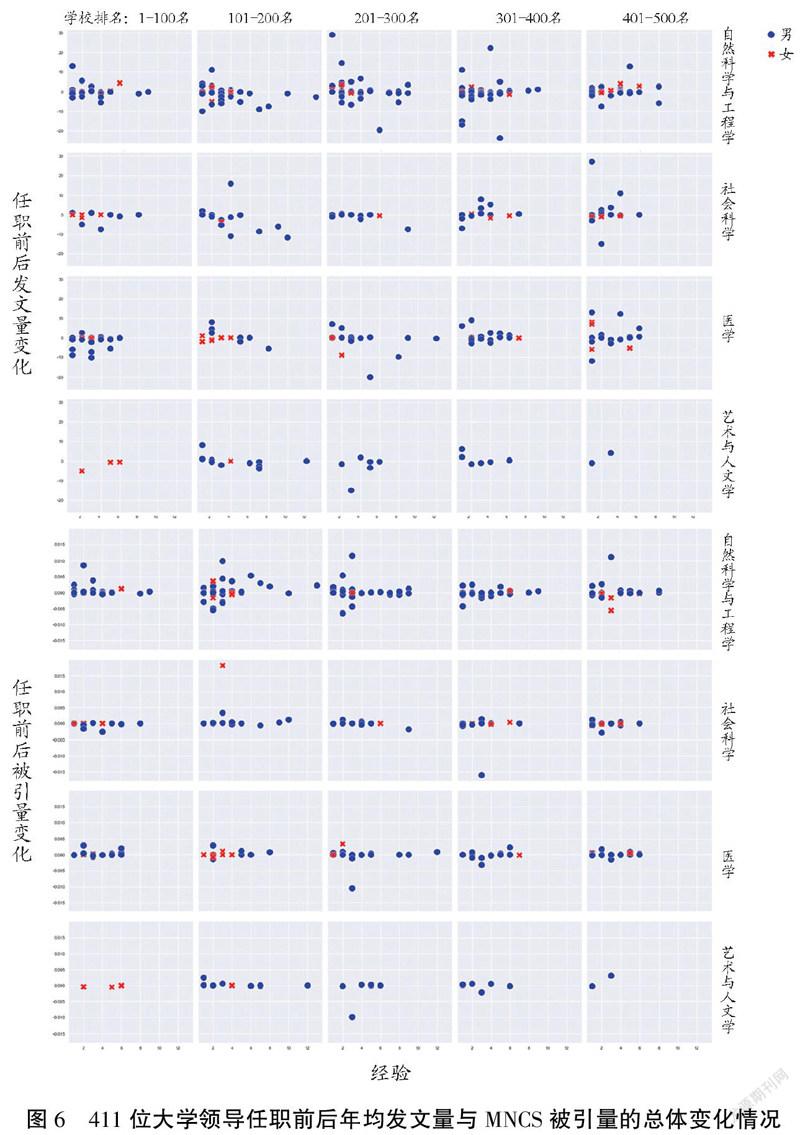

我们从学科、学校排名、性别和经验四个维度,单独分析了大学领导在任职前后学术表现上呈现的影响力,但任职前后的学术表现是一个复杂问题,由多因素驱动变化而变化。我们将影响关系的因素总结为图6,呈现出四个维度共同作用下任职前后学术表现的变化。

图6中所有的横坐标为经验时长,所有的纵坐标为任职前后的学术表现差异,纵向以学校排名来观察变化,横向对比为不同的学科。图中标记纵坐标大于0表示任职后学术表现上升,小于0表示任职后学术表现下降,不同的标记用于区分性别。观察图中的个体情况发现,301~400名的自然科学与工程类校领导发文量变化明显,经验较短的校领导发文量略有上升和经验较长的校领导出现下降,总体上可以看出经验较长的校领导发文量下降更为明显,与假设5的分析结果一致。排名靠前的自然科学与工程类校领导的被引量有所上升,101~200名的医学和201~300名的社会科学类校领导发文量在任职后下降明顯,与假设3的分析结果一致。

總体来说,全球知名大学领导在任行政职务前后出现了学术表现的差异:(1)行政职务对校领导的发文量影响较小,对被引量的影响程度中等,行政职务在一定程度上影响了各位校领导的学术表现,尤其是影响了大部分校领导的学术影响力;(2)学科差异在行政职务和学术表现的关系上无显著影响;(3)大学排名对校领导在任职后的学术生产力有很薄弱的影响,在学术影响层面上,大学领导任职后都呈下降趋势;(4)从性别的角度看,大学领导在任职前后的学术表现并没有较大不同,男领导和女领导的学术表现在任职后均有所下降;(5)经验较长的校领导发文量受行政职务的影响更大,而经验较短的校领导则是被引量受行政职务的影响更大。

(二)管理实践启示

我们通过定量分析与统计验证,再一次证实了“鱼和熊掌,不可兼得”的道理。大学行政职务对高校教师来说,是他们的“达摩克利斯之剑”,既可能像一部分教师一样学术行政双丰收,更可能像大多数(近六成)教师一样遭遇纯学术影响力方面的下滑。我们无法用数据证明学术生涯和行政生涯的孰轻孰重,也不能用数据直接体现学术权力和行政权力的取舍,但校领导作为高校的学术先锋和行政旗帜,如何做到两者兼可得的局面,我们的研究成果或许可以为大学领导自身和政策制定者提供建议。

第一,在大学领导自身层面,“事半功倍”的学术能力和处事能力能为其带来稳定、甚至更大的收获。结果表明,校领导们很难避免行政职务对学术表现的负面影响,但我们也发现部分校领导在任职后学术表现反而有了很大的提升,比如耶鲁大学校长彼得·沙洛维(Peter Salovey)在任行政职务期间,凭借自己的科研专长(心理学中的健康行为与健康沟通等研究),建立了耶鲁大学大学性行为不检举委员会[40],做到科研和行政相互协调、共同提升,既有利于学校的发展,又提升了自我水平。因此,更加“聪明”地工作是一种平衡两者职责的可能路径。

第二,职场目标的设定有助于大学领导在执行“双肩挑”工作时身心压力的缓解。我们分析得到的结果可以提示大学领导们,在接任工作之前,应为超负荷压力和工作做好心理准备和工作准备,工作准备可能包括管理技能培训、高效工作培训等。我们在搜集校领导们简历信息的同时,留心观察了校领导们升迁的过程,一个很新奇的发现是,全球排名前30名的大学领导中,约有10位在升任校长之前去过麻省理工学院担任过高级管理者,而后或返回原校,或另谋高就,麻省理工学院似乎成为顶尖大学校长繁育基地,这是该校一贯推行民主、创新改革带来的益处[41-42]。

第三,在政策制定者层面,可以考虑为高校管理工作者提供管理培训平台,尤其是大学领导的培训提升平台,我们认为可以从两个方面着手。一是到兄弟院校、顶尖院校学习,如我们发现的麻省理工学院、加州大学伯克利分校等顶尖院校孵化出很多其他知名大学的校长;二是在已有中外校长论坛的基础上[43],提供校长交流提升领导力的平台,这里所说的交流不是比拼学校能力的评价会议或预算会议,而是秉着开放的心态,共享校领导峰会的优秀案例,重点不是讨论如何提高学校办学品质,而是分享如何提升校长自身领导力的办法与经验。

第四,国家层面应考虑校长遴选机制的制定问题。提名校领导候选人时,可重点考察学科和经验方面,因为我们发现学校排名和性别,并未对校领导的学术表现有较大影响,因此,建议摒弃学校排名、男女差异等不良观念,适时制定评价和遴选校领导的科学指标。

参考文献:

[1]周光礼.高等教育组织的定位与管理[J].高等教育研究,2000(5):82-83.

[2]许晓东.学术权力与行政权力:大学与国家关系的组织分析[J].上海高教研究,1993(1):17-20.

[3]贾玉明,王佳方.高校学术权力与行政权力的诉求冲突与调和[J].现代教育管理,2016(7):34-39.

[4]杨克瑞.“去行政化”背景下的学术权力与现代大学制度[J].大学教育科学,2014(1):45-49.

[5]乔元正,贺修炎.“去行政化”问题的再审视:大学行政级别的历史钩沉、合理辨析及实践策略研究[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2019(11):13-19.

[6]GOFF L.University administrators’ conceptions of quality and approaches to quality assurance[J].Higher Education,2017,74(1):179-195.

[7]康迪.高等教育治理中行政权力与学术权力之生态平衡[J].高教论坛,2019(8):77-80.

[8]雷华.共同治理视角下高校行政权力与学术权力的耦合[J].鞍山师范学院学报,2019(3):101-104.

[9]何晓芳,宋冬雪.美国研究型大学二级学院治理的制度与权力关系:基于章程文本的分析[J].复旦教育论坛,2019(5): 34-39.

[10]张衡,岳苗玲.校长与学术委员会:大学多元化治理实践的启示[J].现代教育科学,2019(11):44-48,52.

[11]CAO C.Social origins of the Chinese scientific elite[J].The China Quarterly,1999(160):992-1018.

[12]高芳祎. 华人精英科学家成长过程特征及影响因素研究[D].上海:华东师范大学,2015.

[13]阎光才.学术系统的分化结构与学术精英的生成机制[J].高等教育研究, 2010(3):1-11.

[14]吴晓东.诺贝尔生理学或医学奖得主的创造峰值年龄研究[J].中国科学院院刊,2009(6):655-658.

[15]ZUCKERMAN H,COLE J R.Women in American science[J].Minerva,1975,13(1):82-102.

[16]MORGAN A C,WAY S F,HOEFER M J D,et al.The unequal impact of parenthood in academia[J].Science Advances, 2021, 7(9).

[17]MORGENROTH T,KIRBY T A,RYAN M K,et al.The who,when,and why of the glass cliff phenomenon:A meta-analysis of appointments to precarious leadership positions[J].Psychological Bulletin,2020,146(9):797-829.

[18]WAY S F,MORGAN A C,LARREMORE D B,et al.Productivity,prominence,and the effects of academic environment[J].PNAS,2019,116(22): 10729-10733.

[19]宋旭璞,潘奇.学术精英国际流动的影响因素:历史数据的实证探索[J].全球教育展望,2019(5):27-38.

[20]李峰,孙梦园.本科出身决定论:学术精英的职业流动和职业发展分析[J].高教探索,2019(10):108-114.

[21]郭洪林,甄峰,王帆.我国高等教育人才流动及其影响因素研究[J].清华大学教育研究,2016(1):69-77.

[22]楼雯,樊宇航,赵星.流动与融合:我国图书情报与档案管理学科点师资结构研究[J].中国图书馆学报,2017(6):99-112.

[23]楼雯,陈雨晨.是亲缘还是地域:解读iSchools师资流动特性[J].图书情报知识,2019(2):39-50.

[24]刘俊婉,郑晓敏,王菲菲,等.科学精英科研生产力和影响力的社会年龄分析:以中国科学院院士为例[J].情报杂志, 2015(11): 30-35,61.

[25]张晓阳,金碧辉.高被引科学家h指数成长性探讨:以分子生物学与遗传学领域为例[J].科学学研究,2007(3):407-414.

[26]徐飞,汪士.杰出科学家行政任职对科研创新的影响:以诺贝尔奖获得者与中国科学院院士比较为例[J].科学学研究,2010(7):981-985.

[27]AZOULAY P,GANGULI I,GRAFF ZIVIN J.The mobility of elite life scientists: Professional and personal determinants[J].Research Policy, 2017,46(3): 573-590.

[28]MA Y,UZZI B.Scientific prize network predicts who pushes the boundaries of science[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2018,115(50):12608-12615.

[29]AMJAD T,DING Y,XU J, et al. Standing on the shoulders of giants[J].Journal of Informetrics,2017,11(1):307-323.

[30]蔺亚琼.人才项目与当代中国学术精英的塑造[J].高等教育研究,2018(11):1-12.

[31]汪怿,朱雯霞.海外人才离岸创新创业基地:实践探索与发展对策[J].中国人事科学,2019(4):78-87.

[32]夏杨燕,程晋宽.英格兰数理精英教师培养及启示:基于“未来教学学者”计划[J].教师教育学报,2019(5):105-111.

[33]孙冬梅,陈霞,陈昂昂.荣誉项目:美国高校拔尖创新人才培养模式研究:以华盛顿大学为例[J].教育与教学研究,2015(8):8-11.

[34]WALTMAN L, ECK N J, LEEUWEN T N, et al.Towards a new crown indicator:An empirical analysis[J].Scientometrics, 2011, 87(3): 467-481.

[35]开滨,姚艳玲.基于Crown指标的国际研究前沿的评价:4个聚集水平上的实证研究[J].情報杂志,2019(7):184-192.

[36]COHEN J.Statistical power analysis for the behavioral sciences(2nd ed.)[M].Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1988:215-227.

[37]GU L,DING K,YAN W C. Management or productivity:A scientometric analysis on the role of presidents of 6 universities[J].COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management,2014,8(1):81-90.

[38]PETERSEN A M,WANG F Z,STANLEY H E.Methods for measuring the citations and productivity of scientists across time and discipline[J]. Physical Review E, 2010, 81(3).

[39]LOU W,ZHAO Y H,CHEN Y C, et al. Research or management? An investigation of the impact of leadership roles on the research performance of academic administrators[J].Scientometrics,2018,117(1):191-209.

[40]Peter Salovey is the twenty-third president of Yale University[EB/OL].[2020-10-20].https://www.yale. edu/about-yale/leadership-organization/peter-salovey.

[41]刘进,王璐瑶.麻省理工学院新工程教育转型:源起、框架与启示[J].高等工程教育研究,2019(6):162-171.

[42]熊万曦.世界一流大学校长遴选过程研究:以2004年麻省理工学院校长遴选为例[J].现代大学教育,2014(1):63-68.

[43]吕杰,魏士强.中外大学校长论坛[EB/OL]. [2020-10-14]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_364/moe_258/moe_412/tnull_5047.html.

(责任编辑 彭建国)

3680500338281