中文SCI科技期刊现状与影响力提升建议

■刘燕珍 闫红霞

中国科学院山西煤炭化学研究所《新型炭材料》编辑部,山西省太原市迎泽区桃园南路27号 030001

近年来,为了大力发展国内期刊,多种相关政策相继出台,如《关于加强和改进出版工作的意见》与《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》等。2021年6月25日印发的《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》,为办刊人员指明了办好学术期刊的方向。此外,从2020年起,我国部分省、自治区、直辖市对标“中国科技期刊卓越行动计划”(以下简称“卓越行动计划”),出台了当地支持科技期刊发展的政策。这一股股政策的东风,有望推动我国科技期刊更好地促进学术交流,推动科技创新。

在2019年“卓越行动计划”入选期刊中,领军期刊、重点期刊、高起点新刊均为英文期刊,梯队期刊中的英文期刊占比约为50%[1-2]。值得注意的是,被SCI收录的18种中文科技期刊(以下简称“中文SCI科技期刊”)中,仅有4种(纯中文出版)入选梯队期刊项目,以中英文双语混合出版的期刊入选0种。这18种中文SCI科技期刊集中在二十世纪七八十年代创刊,被SCI收录时间较早,但处于JCR(Journal Citation Reports)的Q3或Q4区,因此,有必要探讨中文SCI科技期刊学术影响力普遍不高的原因,利于办刊人员调整期刊的发展方向和提升期刊的影响力。通过初步调研,笔者注意到《植物分类学报》创刊于1951年,曾是中文SCI科技期刊,在2009年转变成全英文期刊后,国外稿源占50%,快速进入JCR的Q1区。《化学学报》作为中文SCI科技期刊的翘楚,出版语种为纯中文,入选梯队期刊项目,且国内影响力非常高。丁佐奇等[3]分析了“卓越行动计划”领军期刊的多维度指标评价现状及发展趋势;杨睿等[1]重点分析了“卓越行动计划”的领军期刊和重点期刊;杨保华等[4]总结了“卓越行动计划”入选英文期刊各项指标数据并探讨其优势与不足。但对于梯队期刊,尤其是中文期刊与SCI收录中文期刊的研究结果却鲜有报道。

在国家政策扶持国内期刊发展的机遇期和现有国内外学术影响力的基础上,我国中文SCI科技期刊的现状以及如何能独辟蹊径,找准定位,并显著提升影响力,甚至是培育成世界一流科技期刊值得研究。基于此,本文以18种中文SCI科技期刊为研究对象,通过期刊相关平台和电话咨询等进行数据采集和信息收集,并对所得数据进行综合统计分析,提出我国中文SCI科技期刊的影响力提升策略和未来发展建议,为培育一批世界一流科技期刊提供数据和理论支撑。

1 研究对象与方法

以《化学学报》《物理化学学报》《高分子学报》等18种SCI中文科技期刊为研究对象。首先,通过期刊官网、Web of Science(WoS)数据库、《2020年版中国科技期刊引证报告》、微信公众号平台等进行查询,同时与相关编辑部进行电话咨询,得到18种中文SCI科技期刊的主管与主办单位、国内外学术影响力(2016—2020年度影响因子、JCR分区等)、国际合作与运营平台建设、主编及编委组成、网络首发与新媒体运营情况等信息。数据获取时间截至2021年7月8日。然后进行综合分析,找出各数据间的关联规律,提出我国中文SCI科技期刊发展的建议。

2 结果与分析

2.1 中文SCI科技期刊基本概况

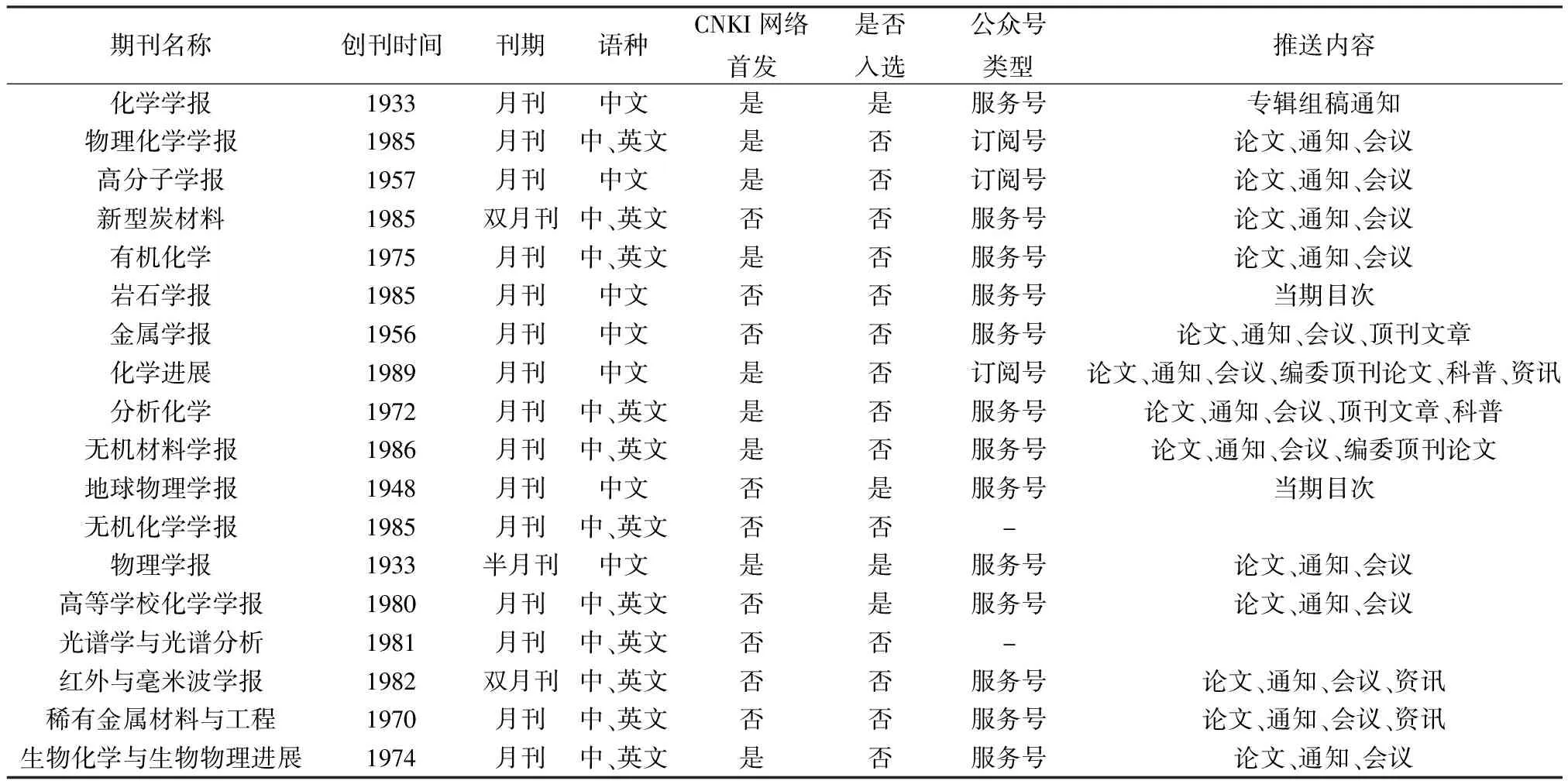

表1为18种中文SCI科技期刊基本概况。由主管单位的调研可知,13种期刊由中国科学院主管。由表1可知,这些期刊的创刊时间较早,其中《化学学报》和《物理学报》创刊时间最早,均为1933年。根据第1个JCR影响因子产生时间与JCR计算公式,他们被SCI收录的时间为1995—2002年。从目前出版刊期看,大部分为月刊,其中《新型炭材料》与《红外与毫米波学报》为双月刊,《物理学报》为半月刊。从2020年12月前每期出版文章的语种看,11种期刊为中英文混合出版,7种期刊为纯中文出版。从WoS收录情况看,其链接大部分为中文SCI科技期刊的国内官方主页,其中《生物化学与生物物理进展》则是中国知网中文界面。由于《新型炭材料》与《分析化学》这2种期刊从2006年起与Elsevier合作出版电子版英文文章,WoS分别链接其Elsevier页面的英文文章和中国知网的中文文章。由《分析化学》官网最新通知和电话咨询得知,《分析化学》英文网络版由Elsevier公司负责投审稿系统及在线出版,《分析化学》中文期刊不再接收英文论文投稿。

此外,自中国知网推出网络首发服务后,《中国学术期刊(网络版)》首批网络首发期刊达到2151种。从表1可看出,此18种期刊中有9种与中国知网合作进行网络首发。通过期刊官网查询可知,大部分期刊使用国内公司如北京玛格泰克科技发展有限公司、北京勤云科技发展有限公司、北京仁和汇智信息技术有限公司、科学出版社等开发的采编系统;只有3种期刊即《化学学报》《有机化学》与《光谱学与光谱分析》采用国际ScholarOne系统。

表1 18种中文SCI科技期刊基本概况

从2014年起,学术期刊紧跟国家全媒体传播重大战略决策,开始积极探索新媒体融合建设的方向与道路,形成了一些全新的模式[5-6]。受新冠肺炎疫情影响,线上阅读、线上培训等成为常态,这又加速了出版融合的步伐。2021年6月20日检索发现,这18种期刊中有16种期刊开通了订阅号或服务号类型的官方微信公众号,《无机化学学报》和《光谱学与光谱分析》这2种期刊暂无微信公众号。对这些公众号的推送内容进行分析,发现大部分期刊推送每期发表的优秀文章、专辑组稿通知、会议信息、当期目次、各类奖项通知、节日祝福等。《岩石学报》和《地球物理学报》2种期刊公众号只推送当期目次。除了常规信息推送外,《化学进展》《金属学报》《无机材料学报》和《分析化学》还推送国际顶刊上刊登的最新文章、编委在国际顶刊发表的文章、科普文章或行业资讯等特色内容。此外,由于订阅号每月推送次数无限制,服务号每月只能推送4次,因此公众号推送的活跃情况不同。目前作为订阅号的《高分子学报》和《物理化学学报》的微信公众号更新频繁,最为活跃。

2.2 中文SCI科技期刊出版概况

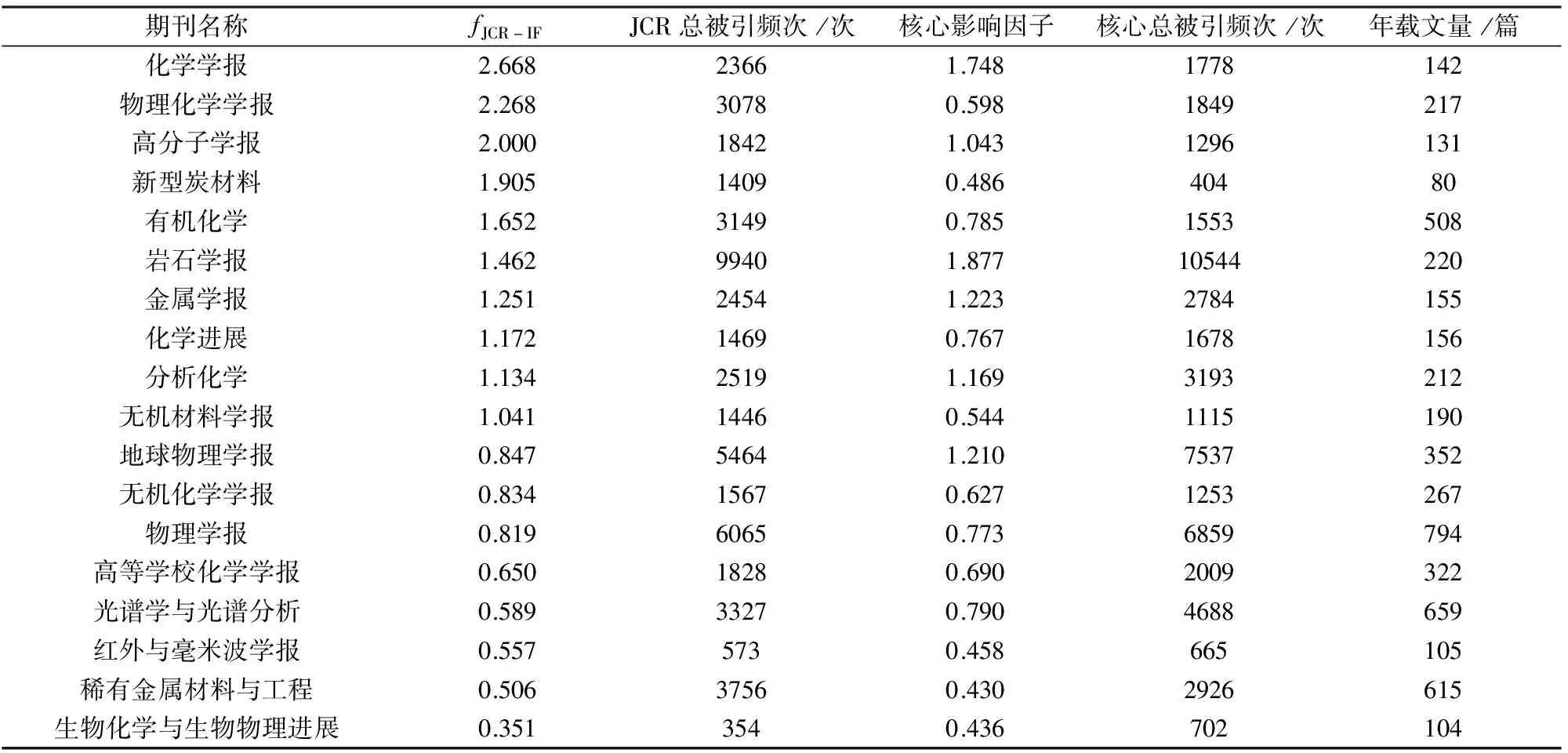

表2为2021年7月8日检索的18种中文SCI科技期刊出版概况。18种中文SCI科技期刊主要位于JCR的Q3和Q4区,而《化学学报》为2019年度唯一位于Q2区的SCI中文期刊。从《中国科学院文献情报中心期刊分区表》可以看出,这18种中文SCI科技期刊主要位于3区和4区,其中《岩石学报》位于2区。经查阅《2020年版中国科技期刊引证报告》[7]可知,这18种期刊的核心影响因子和核心总被引频次与JCR影响因子和JCR总被引频次相比,参差不齐。从中国科学引文数据库检索可知,这18种期刊2020年度刊载文章数量为80~794篇。除了综述类期刊如《化学进展》《生物化学与生物物理进展》外,比较重视综述的期刊有《化学学报》《物理化学学报》《有机化学》及《高等学校化学学报》。从2020年12月前的出版文章文种看,11种中英文混合出版的期刊每期出版的英文文章数量小于50%。此外,为了提升期刊影响力,策划出版专辑是期刊界普遍采用的一种措施。《物理化学学报》《化学进展》《物理学报》和《高等学校化学学报》出版专辑较多,且呈增加趋势;而其他期刊出版专辑较少。

表2 18种中文SCI科技期刊出版概况

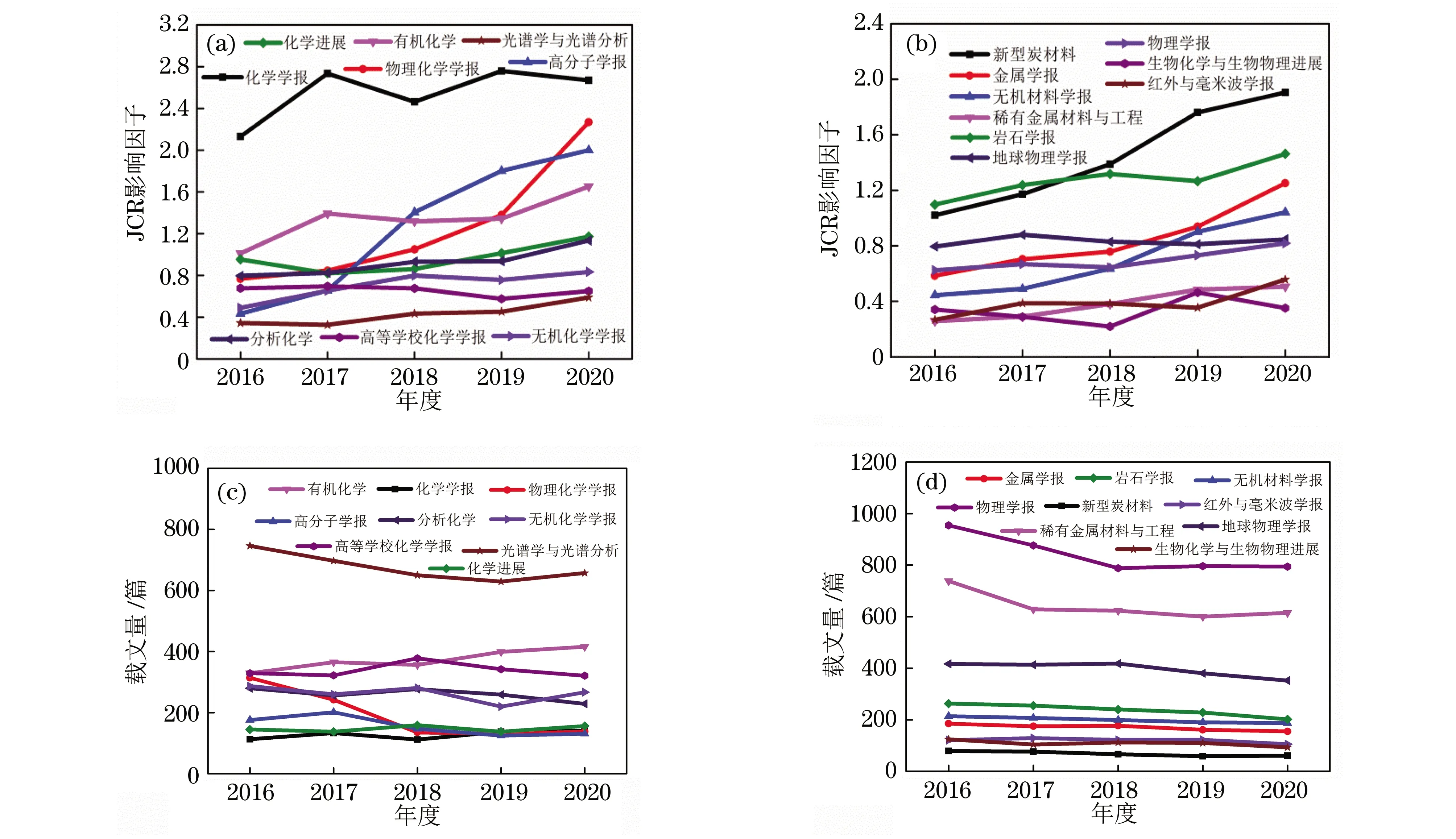

对18种中文SCI科技期刊2016—2020年度JCR影响因子(fJCR-IF)和总被引频次进行统计分析,结果见图1。可以看出,2020年度fJCR-IF<1的期刊共8种,1≤fJCR-IF<2的期刊有7种,fJCR-IF≥2的期刊为3种。《高分子学报》和《物理化学学报》的fJCR-IF首次突破2,《金属学报》《分析化学》和《无机材料学报》首次突破1。《化学学报》的fJCR-IF仍占据中文SCI科技期刊榜首,为2.668;而《生物化学与生物物理进展》的fJCR-IF仅为0.351。这18种期刊中大部分期刊的fJCR-IF呈稳定上涨趋势,但涨幅普遍偏小。《物理化学学报》《高分子学报》《新型炭材料》3种期刊的fJCR-IF呈加速上涨态势。从图1(c)所示的WoS数据库检索结果可知,化学类期刊载文量在2016—2020年度整体出现少许波动,其中《高等学校化学学报》与《物理化学学报》的载文量先明显减少后趋于平稳,《有机化学》的载文量则平缓增加。材料、物理及其他类期刊载文量整体稳定,但均呈现轻微减少趋势。

图1 18种中文SCI科技期刊2016—2020年度JCR影响因子和载文量

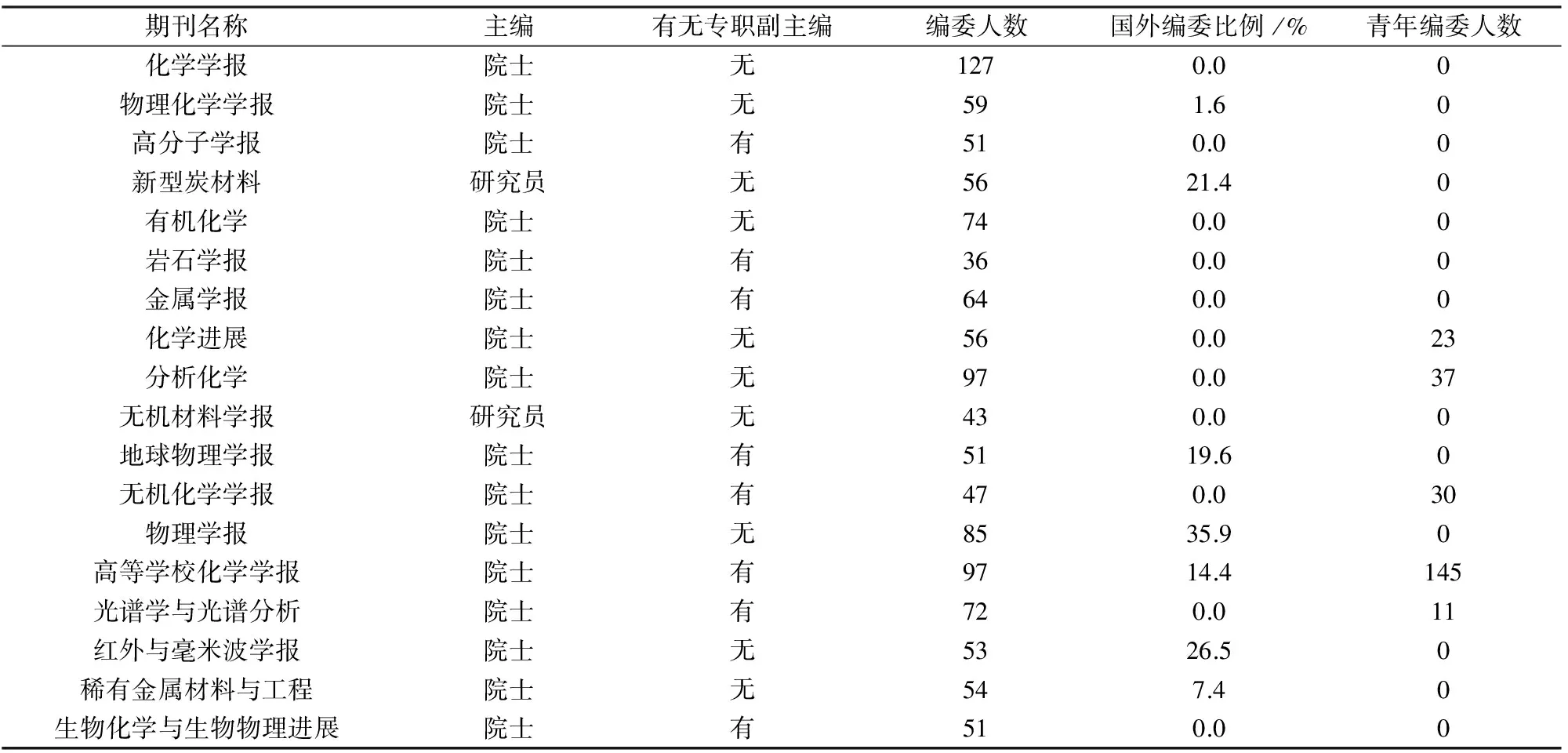

2.3 中文SCI科技期刊编委会建设情况

表3为18种中文SCI科技期刊编委会建设现状。主编是期刊的一面旗帜,对期刊的学术质量负责[8]。可以看出,除了《新型炭材料》和《无机材料学报》的主编不是院士外,其他期刊的主编均为院士。由于国内期刊主编都是各期刊领域内的知名科学家,他们科研任务重,工作繁忙,在期刊工作上花费的时间和精力有限。因此,一些期刊聘用执行副主编、常务副主编或执行主编等专职人员来替代主编做一些期刊工作。此18种期刊中有10种期刊暂无执行副主编或常务副主编;另外8种期刊则聘有这类专职人员。编委人数最多的是《化学学报》,为127人;其次是《分析化学》和《高等学校化学学报》,均为97人,《物理学报》为85人;其余期刊的编委人数为50人左右。《稀有金属材料与工程》的编委共54人,其中23人为院士,占比为42.59%,为18种期刊中院士占比最高的期刊。《光谱学与光谱分析》是唯一设有常务编委的期刊,有常务编委20人,副主编人数多达15人。《物理学报》的副主编人数也较多,为15人。值得一提的是,《高等学校化学学报》将期刊所在专业领域分为7个学科,每个学科均有2位副主编,编委为12~16人。另外,对各期刊的国外编委人数进行统计发现,11种期刊无国外编委,7种有国外编委,国外编委人数占比最高的是《物理学报》(35.9%),其次为《红外与毫米波学报》(26.5%)和《新型炭材料》(21.4%)。近年来,一些期刊成立了青年编委会,与传统编委会互补发展[9]。由表3可知,这18种期刊中有5种期刊聘有青年编委,其中《高等学校化学学报》的青年执行编委按7个学科划分,每学科有20~22人,共有145人,是青年编委人数最多的期刊。

表3 18种中文SCI科技期刊编委建设情况

3 讨论

由以上分析结果可知,18种中文SCI科技期刊均是老牌期刊,有一定的国际和国内影响力,但在目前国内外期刊竞争如此激烈的情况下,呈现整体偏弱现状。对于中文SCI期刊的发展,本研究提出以下思考。

(1)期刊定位问题。科技期刊是衡量国家学术水平的重要指标。中文科技期刊的定位为向中国人传播科学[10]。随着我国科技研究实力的提升,中文科技期刊需要大力推动“走出去”战略,积极主动地参与国际合作与竞争,推动我国科技事业发展,促进科学交流,培养科技人才,不断提升期刊的国内外影响力。这18种中文期刊是较早被SCI收录的国产期刊。由于SCI评价指标与中国科学技术信息研究所评价指标的计算方法和范围不同,因此同一种期刊在国内与国际影响力方面存在较大差别。从2019年入选“卓越行动计划”的4种中文SCI科技期刊可知,大量出版优质中文文章,几乎不出版英文文章,其学术影响力在国内相应学科排名很靠前。对于中英文混合出版的中文SCI科技期刊,其国内排名未处于领先位置。此外,通过电话咨询得知,《化学学报》只接收中文文章;《分析化学》分成中文期刊、英文期刊2种期刊;《新型炭材料》从2021年第3期起实行中文文章的双语出版。目前,国内科技期刊分为中文期刊、中英文期刊与英文期刊3类。对于此18种期刊,可根据各自现状,明确定位,有利于精准施策并提升影响力、促进学术交流及推动科技创新。

(2)根据期刊定位,采取有效措施来提升影响力。办刊人员需要坚守办刊初心和使命,做好期刊策划,全方位为作者和读者服务,进而促进学术交流,推动科技创新。例如,《催化学报》为1980年创办的中文期刊,2016年变更为英文期刊,以国际催化领域旗舰期刊JournalofCatalysis为对标期刊,强调研究成果的深度和系统性,2019年获得“卓越行动计划”重点期刊类项目资助。《煤炭学报》《化学学报》与《物理学报》这3种中文期刊以中文文种刊登了大量国内作者的优质原创成果,具有较高的国内影响力和品牌效应,2019年均入选“卓越行动计划”梯队期刊项目。《物理化学学报》刊登中文与英文文章,加大了编委与青年编委团队参与办刊的力度,而且从2019年、2020年发表文章在2021年的被引频次看,其影响因子呈快速上涨态势,有望超过《化学学报》,值得其他中文SCI科技期刊深入学习和研究。在国际化发展的大环境中,为了提升中文期刊的国际传播力和影响力,《物理化学学报》在发表的中文文章中,所有的图表均用英文标注,图注为中英文对照显示,且附有含主旨图的长英文摘要。《新型炭材料》从2021年6月起,在Twitter和Facebook平台每周推送2篇英文文章。从ScienceDirect数据库可知,《新型炭材料》的施引作者人数排名前15的国家为中国、印度、伊朗、日本、俄罗斯、德国、土耳其、波兰、拉脱维亚、马来西亚、韩国、美国、巴西、爱尔兰和丹麦。

此外,在现有基础上,提前网络首发(期刊相关平台)时间、加大社交媒体(如微信、Twitter)宣传力度、提高专家(如国内国际编委、青年编委)办刊参与度、增加高质量稿件的约稿与组稿(如国家重大专项、前沿热点)等,均有利于提升期刊影响力。

4 结语

本研究对18种中文SCI科技期刊的现状进行系统分析,同时指出目前面临的问题,以期为我国中文期刊办刊人员提供借鉴和思考。目前,在国内期刊发展的良好政策环境下,大部分主管、主办单位和省市级相关部门都在全力发展各自的期刊。在此黄金时期,这18种期刊已有良好的发展基础,可以通过制定个性化发展策略,提升期刊国内外影响力,促进学术交流,推动科技成果转移转化。但本研究也存在一些不足,如没有对18种期刊全部进行电话咨询或访谈,取样较少,结果难免偏误;在数据采集和信息调研之后,部分期刊的相关新动向未作研究和说明;其国际传播情况有待深入调研分析。