道真补经目录与敦煌藏经洞关系试探

朱若溪

(徐州工程学院 人文学院,江苏 徐州 221000)

道真(915—?),俗姓张氏,为曹氏归义军时期敦煌三界寺僧人,曾担任三界寺观音院院主、沙州僧正、敦煌都僧录(986 年左右)等职务。道真最广为人知的事迹是修补三界寺藏经,并编有敦研345号、BD14129、S.3624 三个工作目录。其中敦研345 号首题残缺,BD14129 首题“见一切入藏经目录”,S.3624 首题“三界寺见一切入藏经目录”。敦研345 号题记云:

长兴伍年岁次甲午,六月十五日,弟子三界寺比丘道真,乃见当寺藏内经论部[帙]不全,遂乃启颡虔诚,誓发弘愿,谨于诸家函藏寻访古坏经文,收入寺[中],修补头尾,流传于世,光饰玄门,万代千秋,永充供养。愿使龙天八部,护卫神沙;梵释四王,永安莲塞;城隍泰乐,社稷延昌;府主大王,常臻宝位。先亡姻眷,超胜会遇于龙花;见在宗枝,宠禄长沾于亲族。应有藏内经论,见为目录。

括号内两处缺字系据BD14129 同一题记所补;又BD14129 题记最后一句不同,作“应有所得经论,见为目录,具数于后”。

自敦煌文献问世以来,关于藏经洞文献的性质和藏经洞封闭的原因一直聚讼不休。我们认为,道真的补经目录作为“修复说”的重要证据,是解开藏经洞文献之谜的一把钥匙。因此,本文拟在对已出版的敦煌文献进行全面调查的基础上,对该目录的性质及其与敦煌藏经洞文献的关系进行分析。

一 道真三种主要补经目录的关系

一般认为敦研345 号、BD14129、S.3624 都是道真的补经目录,其中BD14129 和S.3624 有“见一切入藏经目录”的标题,敦研345 号所载经录大部分与BD14129 重合。另外,BD1994 所载经录与BD14129 前半部分基本重合,仅有几处不同。

除了上述4 个目录,与道真补经活动直接有关的经录还有S.6225、P3884 和S.6191。

S.6225 背题“三界寺比丘道真诸方求觅诸经随得杂经录记”,收录6 种文献,包括佛典5 种、“经录”1 种。

P3884 正面为《摩尼光佛教法仪略》残卷,背面存6 行,书《大般若经》帙次及欠少情况,署名“沙门道真”。方广锠认为这是道真配补《大般若经》的记录[1]。

S.6191 为《大般若经》补缺备用卷的题签。正文作“杂《大般若经》”,下有双行小字注“或有施主及官家阙帙号处,取添帙内,计十卷”。施萍亭认为该卷与S.6225 字迹相同,是道真手笔[2]。

以上7 个写卷,《敦煌佛教经录辑校》 均已有录文[1]907-940。

如上所说,敦研345 号、BD14129、S.3624 是以往人们所了解的道真补经的3 种目录,但这三者究竟是怎样的关系,却还有继续讨论的必要。

施萍亭认为上述三个目录是道真发愿“寻访古坏经文,收入寺中,修补头尾,流传于世”这一活动的三个阶段,即敦研345 号是第一步,BD14129是第二步,S.3624 是最后的誊抄本[2]186。方广锠认为,敦研345 号为道真配补藏经的一个草目,而BD14129 是道真的定稿[1]908。郑炳林则认为S.3624也是道真的一个工作草目[3]。陈明、王惠民认为,敦研345 号为道真清理登记三界寺所藏佛经的目录,BD14129 为道真向敦煌各寺院寻访三界寺缺失佛经的目录,S.3624 则为完整藏经目录的残本[4]。

首先,通过仔细比对上述三个目录所录佛典,可确定BD14129 与敦研345 号的确有极密切的关系:

第一,BD14129 记录佛经171 条157 种,敦研345 号记录佛经169 条152 种,二者有123 个条目重合。

第二,二者的部分合帙记录相同或相似。如BD14129 第22—36 条与敦研345 号第46—60条,各为一帙,所录佛经均为《弥勒菩萨所问本愿经》至《虚空藏菩萨经》,合帙与佛经次序皆同。二目中其他佛典的合帙记录虽有出入,但出入较小。

第三,BD14129 和敦研345 号不少文字错误雷同。如《出生无量门持经》,二目均误脱“无”字;《随求即得大自在陀罗尼神咒经》,“大自在” 二目均误作“大在”。

由此可见,BD14129 和敦研345 号有极大一部分是对同一批佛典清点的记录。但敦研345 号是否如此前研究所说,是BD14129 的草目?

比较敦研345 号及BD14129 所载佛典在S.3624 中的记录情况,可发现部分佛经的条目数和卷数不同。如《大方便佛报恩经》全本为7 卷,BD14129 录为“四卷”,敦研345 号和S.3624 录为“七卷”;《佛藏经》全本为4 卷,BD14129 录为“一卷”,敦研345 号和S.3624 录为“四卷”;《一切经音义》在BD14129 和敦研345 号中分别为“十一卷”和“十三卷”。

根据上述记录可知,同一部佛典,敦研345 号和S.3624 的所录比BD14129 所录更为完整。很显然,BD14129 并非敦研345 号的定稿,其编写时间应早于敦研345 号。

其次,通过比对上述三个目录所录佛典,我们发现S.3624 的确为道真补经目录的定稿,不过是被废弃的残卷:

第一,S.3624 记录的佛经多为全本。S.3624仅存1 纸,首全尾缺,一共记录了22 条20 种佛经,其中21 条是全本。如《诸法无行经》全本为2 卷,《大宝积经》全本为120 卷,这两部佛经BD14129均未收入;敦研345 号均收入,但《诸法无行经》未标卷数,《大宝积经》标一帙十卷,应皆为残本;而S.3624 所录则为全本。因此,S.3624 确实是道真将佛经修补、配齐之后编写的一个工作目录。

第二,S.3624 记录的佛经存在明显的疏误。S.3624 的22 个条目中,《大乘入楞伽经》《大方便佛报恩经》均二见。其中《大方便佛报恩经》均录作“一部七卷,一帙”;《大乘入楞伽经》一作“一部十卷,一帙”,一作“一部三卷”,前者为全本,后者则应为残本。

S.3624 既然是道真补经目录的定稿,何以又会出现一部残本的《大乘入楞伽经》?

比较S.3624 第8、12—17 条佛经与BD14129、敦研345 号相对应的条目(表1),可以发现,在BD14129、敦研345 号中,排在《金光明最胜王经》之后、《思益梵天所问经》之前,且为“一部三卷”的皆为《大乘密严经》。

从表1 可见,S.3624 基本上承袭了BD14129、敦研345 号的佛经排序。据此可推断,S.3624 重出的《大乘入楞伽经》一部三卷,应是“《大乘密严经》一部三卷”之误。

表1 S.3624 第8、12-17 条佛典在BD14129、敦研345 号中的相应次序

又《大方便佛报恩经》在S.3624 中二见,即第9 行和第25 行(末行),均为全本。道真补经目录收录全本佛经是为了补入藏经,同一部佛经的全本应当汇总收录,如三部全本 《大般涅槃经》,BD14129、敦研345 号均作“《大般涅槃经》三部,各部卌二卷”;S.3624 作“《大般涅槃经》三部,每部四十二卷、四帙”。S.3624 全本的《大方便佛报恩经》分录两条,不符合道真补经目录登录佛经全本的格式。

种种迹象表明,S.3624 是一件作废的残卷,作废原因或与第二条《大方便佛报恩经》格式抄错有关。

根据上面的讨论,我们可以对道真三种补经目录的关系重新作如下认定:BD14129 和敦研345 号都是道真修补佛经的工作草目,但BD14129 编写时间更早;S.3624 是前二者的定稿,但抄写过程中就已被废弃。

二 道真的补经步骤及其对佛典的编排与择取

关于道真为何在长兴五年发起修补佛经的活动,郑炳林《晚唐五代敦煌三界寺藏经研究》认为是公元905 年的战乱导致三界寺的藏经被焚毁,到934 年依旧“部帙不全”,因此道真在当年发起了修补佛经的活动[3]11。

(一)道真的补经步骤

根据长兴五年题记,道真修补佛经的过程包括了 “寻访古坏经文”“收入寺中”“修补头尾”及“收入藏内”等环节。从BD14129 到敦研345 号、S.3624 三个目录的变化,恰可反映出道真补经的几个步骤。

第一步是收集佛典,并为所得佛典编纂草目。BD14129 题记末句称“应有所得经论,见为目录,具数于后”,又S.6225《三界寺比丘道真诸方求觅诸经随得杂经录记》录文如下:

正面:

集《大般若经》一部六百卷,具全;又集《大般若经》一部,未全;《大[般]涅盘(槃)经》三部;《大悲经》三卷,具全;经录一本。

正面又贴一纸条,上书:

《[大比丘]三千威仪[经]》一部,朗不合专。①纸条大部分贴于正面中间偏左位置,唯末端折叠并贴到背面,“专”字折入背面。

背面:

此经必得朗专。

S.6225 所录6 种文献,有5 种见于BD14129;又根据S.6225 及BD14129 所记录《大般涅槃经》均为3 部,可判断S.6225 与BD14129 所录的是同一批佛典。

第二步是对收集到的佛经进行修补、配齐。S.6225 称“集《大般若经》一部六百卷,具全”;BD14129 中的《大方便佛报恩经》为4 卷,敦研345 号中则为7 卷;《一切经音义》由BD14129 中的“十一卷”变为敦研345 号中的“十三卷”。这些都说明道真对“所得经论”进行了配补。

第三步,是将修补好的写卷施入经藏。S.6225有“《[大比丘]三千威仪[经]》一部”;BD14129 第12、13 条佛典为“《大比丘三千威仪经》上下二卷”“《四分律音》”,其下小字注“在椷”。“椷”即“函藏”之“函”,显然,S.6225 中提到的这部《大比丘三千威仪经》,到了道真据BD14129 对所得佛典进行清点时,已被收到了三界寺的经藏中。

S.6225 所录“《大悲经》三卷,具全”,不见于《见一切入藏经目录》,很有可能与《大比丘三千威仪经》一样被收入经藏。

由此可见,道真修复佛经的工作并非一蹴而就的,而是循序渐进,经历了较长的过程。根据S.3624记载,道真始于长兴五年的这次修复佛经活动,当时修复的佛典已达22 部以上。S.5663《中论》卷2尾题“己亥年(939)七月十五日写毕,三界寺律大德沙门惠海诵集”,后又书另一段题记:

乙未年(935)正月十五日,三界寺修《大般若经》兼内道场课念,沙门道真兼修诸经十一部,兼写《报恩经》一部,兼写《大佛名经》一部。

道真发心造《大般若》帙六十个……

道真修《大般若》 壹部,修诸经十三部……已上施入经藏供养。

该卷与P3917 《中论》 卷1 至卷2 同为梵夹装,原属同一文献。P3917A 卷末还有题记“三界寺律大德沙门道真念已”,为道真手书,末页背书“《中论》第卷下尾广明,道真施入目录”。

S.5663《中论》写于己亥年(939),其中又叙及乙未年(935)道真补经事。根据这段题记,道真除了修《大般若经》一部,还修了13 部佛经一同施入经藏。施入经藏的佛经数量少于S.3624 所记录的22 部。

由此可知,S.3624 虽为道真长兴五年补经活动的成果目录,且题为“见一切入藏经目录”,但当时实际上并未将所有修补成果一次性施入藏经。

(二)道真对佛典的编排与择取

BD14129 与敦研345 号所录的佛典约有四分之一不同。郑炳林《晚唐五代敦煌诸寺藏经与管理》认为,这说明在整理佛经的过程中经过了一定的剔除。此外,郑文还提到二号所载佛经有经帙分类不同、藏经名称有差异、同一佛经在两种经目中编入不同经帙的问题[5]。

通过进一步比对,BD14129 与敦研345 号的区别可概括为以下五方面:

一是题记中个别文句不同。BD14129 中的“部帙不全”“收入寺中”,敦研345 号作“部不全”“收入寺”;BD14129 题记末句为“应有所得经论,见为目录,具数于后”,敦研345 号题记末句则为“应有藏内经论,见为目录”。

二是同一佛经所标的卷次不同。如《大方便佛报恩经》,BD14129 为4 卷,敦研345 号则为7 卷。

三是所载佛典不同。BD14129 所登录的157种佛典,有40 种不见于敦研345 号;而敦研345号所录的152 种佛典,有35 种不见于BD14129。

四是部分佛经的排序发生了变化。如BD14129题记之后的部分佛经,在敦研345 号中排在题记之前;《大方便佛报恩经》在BD14129 中位于题记之前,在敦研345 号中则排在题记之后。

五是部分佛经的合帙发生了变化。如《大辩[邪正]经》《月光童子经》,BD14129 与《大方便佛报恩经》4 卷及《太子须大拏经》合为一帙;敦研345 号则与《像法决疑经》等归入另一帙。

上述第一、二点解答了BD14129 与敦煌345号孰先孰后的问题,第三、四、五点,既反映出道真补经是持续性的工作,也体现了道真在补经工作中对佛典的择取和编排。

BD14129、敦研345 号的题记均位于目录中部。若将BD14129 和敦研345 号题记之前的部分称为“正录”,题记之后的部分称为“附录”,还可发现如下规律:

1.“正录”一部分佛经合帙记录与《大唐内典录·见入藏录》相符

如BD14129 第22 条《弥勒菩萨所问本愿经》至第36 条《虚空藏菩萨经》为一帙,该帙所录15种佛经在《见入藏录》中属于同一帙;又BD14129第37 条《出生[无]量门持经》至第44 条《善法方便陀罗尼经》,所录佛典在《见入藏录》中亦属于同一帙。

这种编排应当是道真有意为之的。

又如《太子须大拏经》,在BD14129 中原与《大方便佛报恩经》残本、《大辩邪正经》《月光童子经》同帙;在敦研345 号中,该经被合入新帙(第38—45 条),新帙包括《药王药上经》《大宝积经》《诸法最上王经》《佛说宝网经》《德光太子经》《佛说量义经》,除了《大宝积经》,余者与《太子须大拏经》在《见入藏录》中均属同一帙。

2.“正录”中的部分佛经移入了“附录”

BD14129 正录第8 条《大方便佛报恩经》,为4 卷;在敦研345 号中被移入附录,记作“《大方便佛报恩经》一部,七卷,一帙”;BD14129 正录第52条《维摩诘经》记作“《维摩经》一部,三卷”,与《解深密经》同帙,在敦研345 号中则被移入附录,作“《维摩经》一部,三卷,一帙”。

BD14129 所录的《大方便佛报恩经》是残本,因此被移入附录,由此推测,《维摩诘经》或也是出于同一原因而被移入了附录。《大方便佛报恩经》需要另外配补3 卷,而《维摩诘经》卷数不缺,则《维摩诘经》被移入附录的原因很可能是需要“修补头尾”。

除了上述两部佛经,《大般若抄》 与《大宝积抄》也被移入了附录。

3.“附录”中部分佛经被移入了“正录”

由附录移入正录的佛经,主要是全本或较完整的佛经。如BD14129 第67—70 条和第73—74条,在敦研345 号中被移入了正录,这6 部佛经是《大佛顶经》《妙法莲华经》《大乘入楞伽经》《金光明最胜王经》《大乘密严经》《思益梵天所问经》,BD14129 所录卷数均全;又BD14129 的《一切经音义》被移入敦研345 号的正录,卷数由11 卷变成13 卷。

由以上变动可知,《见一切入藏经目录》 中的佛经排序遵循了如下的规律:其一,修好的、比较完整的写卷归入正录,需要配补、修复的佛典归入附录;其二,正录将部头较大的佛经排在最前面;其三,正录部分佛经的合帙与《大唐内典录·见入藏录》的合帙相符。

BD14129 题记末句称“应有所得经论,见为目录,具数于后”,说明题记之后所录的佛典,属于新收集的成果;而题记之前所录的佛经如《大般若波罗蜜多经》《大般涅槃经》 等已被S.6225 收录,可见题记前所录的佛典属于道真此前收集、修补的成果。敦研345 号题记末句为“应有藏内经论,见为目录”,该卷本应是佛经经过修复、配补之后的“藏内经论”目录,但由于整理工作并未全部完成,因此道真在正面卷末写了“此录不定”四字。

除了对收集到的佛经进行修复、配补和重新编排,道真对收集到的佛典还进行了一定的择取。BD14129 所录157 种佛典,有40 种不见于敦研345 号。其中如《大比丘三千威仪经》和《四分律音》,后书“在椷”,是已经被收入经藏,故而从目录中删去;《大方广佛华严经》7 卷,后书小字 “全无”,全本《大方广佛华严经》有50 卷本、60 卷本、80 卷本之分,这7 卷“全无”,可能是已经用于《大方广佛华严经》的配补。

三 道真补经目录与“修复说”

关于敦煌藏经洞文献的性质及其封闭的原因,目前有很多种说法①关于藏经洞封闭原因及其性质,有7 种主要观点:“避难说”“废弃说”“书库改造说”“佛教供养物说”“排蕃思想说”“三宝崇拜说”“佛经修复说”,参考林世田、杨学勇、刘波《敦煌佛典的流通与改造》,甘肃教育出版社,2013年,第1—11 页。。其中“修复说”的主要观点是,藏经洞文献与道真补经有直接关系。

施萍亭认为“敦煌藏经洞所藏之佛经与当年道真的努力直接有关”[2]196;荣新江认为“藏经洞的主体文献佛典和供养具,原是三界寺的藏经和资产”[6],且“藏经洞中的残经、残存丝织品等都是修补佛经、经帙、绢画的材料”②荣新江 《敦煌藏经洞的性质及其封闭原因》:“斯坦因所见藏经洞中的残经废纸、木轴引首、经帙残片及丝带等,是作为修补佛经、经帙、绢画的材料而保存在那里的,它们对于敦煌的一些大寺可以说是废物,但对于三界寺来说,却不能说是废品。”《敦煌吐鲁番研究》第2 卷,北京大学出版社,1997 年,第33 页。;郑炳林认为“敦煌藏经是晚唐五代敦煌三界寺的藏经”,其主要来源包括“抄经”“供养经”“收集诸寺古坏经文”“乞经”[5]31-41;林世田等认为“藏经洞文献文物与道真搜罗古坏经卷和修补佛典的活动有密切的关联,修补古坏经文应是三界寺藏经的重要来源”[7]③文末参考文献中的《三界寺·道真·敦煌藏经》《敦煌藏经洞的性质及其封闭原因》《敦煌归义军史专题研究三编》亦参考了同一页文献,但部分引文有所不同。。张涌泉等《敦煌藏经洞之谜发覆》一文则认为藏经洞文献并非三界寺的藏经,而是道真修复佛经的材料;藏经洞就是道真汇聚修复材料的场所④张涌泉、罗慕君、朱若溪《敦煌藏经洞之谜发覆》:“藏经洞就是道真汇聚修复材料的‘故经处’……那些经过修复配补成套的经本,配入藏经处;剩下的残卷或复本,则仍作为修复材料放在‘故经处’备用,并最终成为藏经洞文献的真正来源。”《中国社会科学》2021 年第3 期,第180—203 页。。

道真补经目录直接记录了道真长兴五年补经活动的过程和结果,是“修复说”最重要的证据之一。

(一)道真补经目录所录佛典在敦煌文献中的存完情况

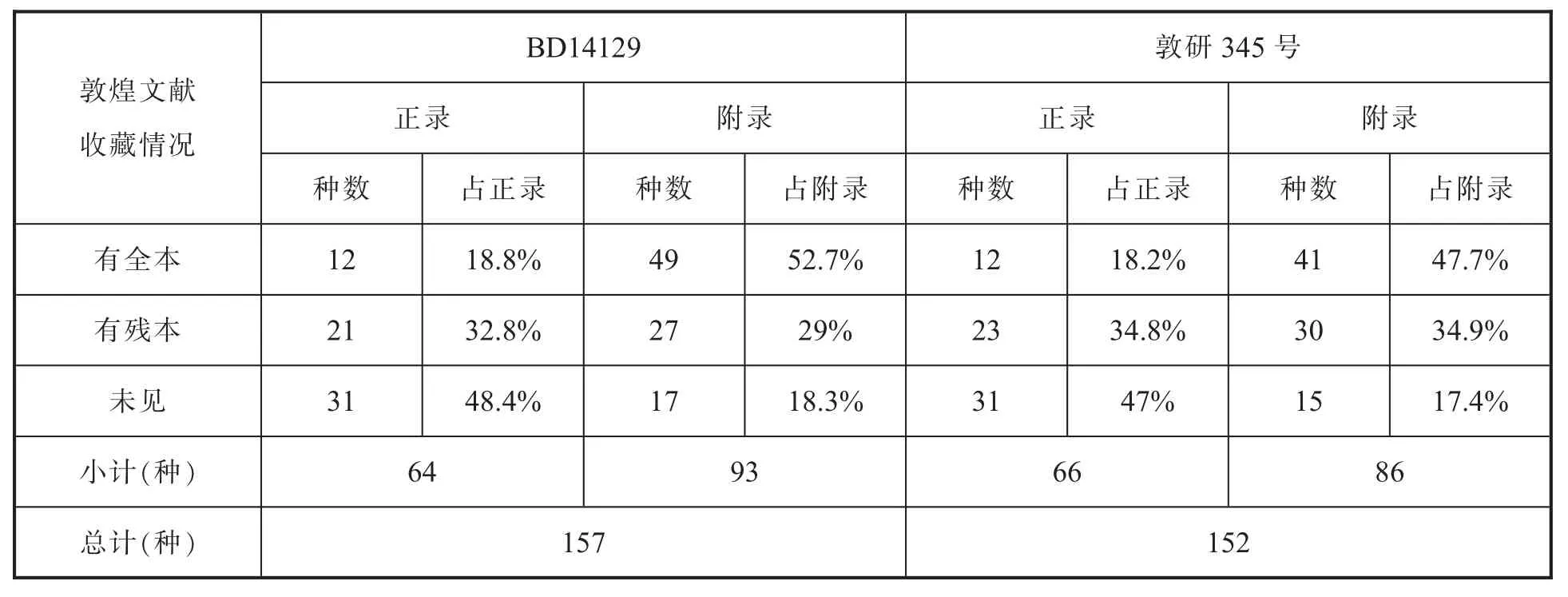

将已出版的敦煌文献图录与《见一切入藏经目录》进行对比,可以发现:BD14129 与敦研345号共收录佛典192 种,其中有67 种在敦煌文献中有全本,67 种有残本,58 种在敦煌文献中未见。若以题记为界,将《见一切入藏经目录》分成“正录”“附录”,BD14129 与敦研345 号的“正录”“附录”所录佛典及这些佛典在敦煌文献中的存完情况,如表2 所示。

表2 BD14129 与敦研345 号所录佛典种数及这些佛典在敦煌文献中的存完情况表

如果藏经洞确系道真储存补经材料处,长兴五年这次补经活动完成之后,那些未收入三界寺经藏的补经成果,及剩余的“所得经论”,应当都存于藏经洞内。

BD14129、敦研345 号所录佛典在敦煌文献中的收藏情况,恰符合这一推断:“正录”为补经成果,其中有一部分已经收入了三界寺经藏,因此有近半未见于敦煌文献,仅有五分之一不到在敦煌文献中有全本;“附录”为“所得经论”,因此超过五分之四见于敦煌文献。

当然,这并不意味着《见一切入藏经目录》就是敦煌文献的总目录。

敦煌文献中的佛典在种类和数量上都远胜于《见一切入藏经目录》。BD14129、敦研345 号两种《见一切入藏经目录》 一共记录了192 种佛典,敦煌文献中的佛典则多达700 余种(根据《大正藏·敦煌出土佛典对照目录》的分类估算得出[8]),两者差距太大;且敦煌文献中有个别佛典存在大量副本(如 《金刚般若波罗蜜经》《大乘无量寿经》等),与道真补经目录的收藏情况不符。因此,关于道真补经活动与敦煌文献的关系,还需要更多的论证。

(二)道真补经目录所录经卷在敦煌文献中的直接遗存

若藏经洞确系道真储存补经材料处,《见一切入藏经目录》所录佛典在敦煌文献中当有遗存。

《见一切入藏经目录》所录的佛典是合帙收藏的。若敦煌文献中能寻到《见一切入藏经目录》的原帙,自然可证明道真补经活动与敦煌文献的关联。遗憾的是,敦煌文献原有合帙今已荡然无存,目前也很难找到《见一切入藏经目录》中的原帙。但在敦煌文献中,有些佛经可确定是经过道真修补的,且见于《见一切入藏经目录》。

如BD5388 十六卷本《佛名经》卷13,原卷卷首残缺,第1、2 纸为道真所补,修补后首尾俱全。第1、2 纸背面衔接处书“三界寺道真念”,第2 纸背面尾端书“三界寺沙门道真受持”,正面卷末为补纸,上书题记“沙门道真修此经,年十九,俗性(姓)张氏”。这件写卷,当属于三件《见一切入藏经目录》均有记录的《佛名经》。

又S.3147《阎罗王受记经》卷3,卷末题记称“界比丘道真受持”。该卷残破处业已经修补,修补者先在卷背以小纸条补衬破损处,再在正面划栏补字。由题记“界比丘道真受持”可判断修补此卷的正是道真本人。

其他有道真题记的佛经,还有BD6375《阎罗王受记经》卷2(与S.3147 原属同帙)、P2340《佛说救护身命经》、S.2635《金刚般若波罗蜜经》、S.3452《大乘无量寿经》、BD1362《大般若波罗蜜多经》卷343。

上述佛经在《见一切入藏经目录》 中均有记录,可见敦煌文献中的确有道真长兴五年补经活动“所得经论”和修补成果的遗存。

(三)道真补经目录未收的道真补经成果

《见一切入藏经目录》兼具记录“所得经论”和经过修复、配补的“藏内经论”的功能,且其所录部分经卷在敦煌文献中尚有遗存。但目录所记录的补经活动完成于乙未年(935),藏经洞至少在67年后才封闭。在这六十余年中,道真是否持续进行了佛经的修复工作?

敦煌文献中,还有一些有道真题记却不见于《见一切入藏经目录》的佛典。

如台图124 号《净名经关中释抄》卷上,共14纸,首题、尾题俱在,原卷原有破损,后经修补者以纸片补衬破损处,并补上了缺字。该卷卷末朱书题记“戊戌年(938)夏五月廿日三界寺沙门道真念记,俗性(姓)张氏”[9],与卷中补字字迹相同,其修补者正是道真。

又P2161《大乘百法明门论开宗义记》,共34纸,首残尾全,首题仅存残题,原卷通卷有多处残破,修补者在卷背以纸片补衬多处。该卷原为吐蕃统治时期写本,后又朱书“三界寺沙门道真诵五行”,其修补者亦当是道真。

除了上述写卷,有道真题记但不见于《见一切入藏经目录》的敦煌文献还有P2270《五更转颂》、P2836《诸经要抄》、P2930《释门文范》、P3706《大佛名忏悔文》、S.4160《四分律略颂》等。这些文献都有明显修补过的痕迹。

这些佛典经过道真修补,却未被《见一切入藏经目录》收录,有两种可能:一是这些佛典本身属于长兴五年的补经成果,但收集和修补的时间迟于敦研345 号,因此未被现存的《见一切入藏经目录》收录;二是这些佛典是道真在长兴五年至藏经洞封闭之间某个时间段的修复成果。

现存的道真补经成果,无法证明在长兴五年之后道真还发起过类似大规模的补经活动。但敦煌文献中残存的记录却可证明,道真收集佛经的行为并未止于长兴五年。

S.5494 原为乾德三年具注历日封题,后用于记录“张僧政”收集佛经之事。其录文如下:

三界寺张僧政将去《法华经抄》 壹拾贰卷、《阿弥陀经抄》柒卷、《梵王问疾经》壹卷,乙丑年三月廿三日分付记。

翟尔斯《英伦博物馆汉文敦煌卷子收藏目录》(下文简称《翟目》)认为乾德三年为公元965 年,《敦煌遗书总目索引新编》同;此处“三界寺张僧政”当为道真。

又S.375,正面为《己巳年五月九日付图经本数》,《翟目》认为“己巳年”为公元969 年,《英国国家图书馆藏敦煌遗书》同。其背面录文如下:

《大宝积经》,内欠第十卷;

《大宝积经》,第四帙第一卷见在,更九卷全欠;

《摩诃般若经》,九卷,付界张和尚。

《英国国家图书馆藏敦煌遗书》条记目录认为“界张和尚”当为三界寺道真。

由S.5494 和S.375 背的记录可知,长兴五年的补经活动完成30 余年后,道真还承担着为三界寺收集佛经的职责。

敦煌文献中还有一些书写时间在长兴五年之后的“古坏经文”。如P2805《般若心经》等佛经合抄,仅存尾题“佛说摩利支天经一卷”及曹氏小娘子天福六年(941)的抄经题记;BD7009《观世音经》卷轴装残本,卷背有灵图寺僧戒昌后汉天福十四年(949)九月廿六日的题记;P3325《梁朝傅大士颂金刚经》残卷,卷末题记“广顺三年癸丑岁(953)八月二十一日毕手”,背题“显德寺龙”;又宋乾德四年(966)归义军节度使曹延晟曾书写《大般若波罗蜜多经》一帙施入显德寺,敦煌文献中现存其中4 卷[9]498-500。这些“古坏经文”的来源既有信徒祈福的抄经,也有灵图寺、显德寺这样的“诸家函藏”,且其书写时间均在S.375 背所记录的 “己巳年(969)”之前。

道真自934 年起,一直在为三界寺收集佛经,直到969 年还收集了《摩诃般若经》9 卷。《大唐内典录·见入藏录》所录《摩诃般若波罗蜜经》全本为40 卷,道真收集9 卷《摩诃般若经》,显然是为了配补寺内藏经,其收集行为与长兴五年的“于诸家函藏寻访古坏经文” 并无不同。据此可推断,P2805、BD7009、P3325 这些题记时间在长兴五年以后的残卷,正是道真后来又收集的佛经。

(四)敦煌文献中的道真补经材料

除了佛典外,敦煌文献中还收藏有大量的公私文书、道教经典及其他宗教经典等,这些文献也不见于《见一切入藏经目录》。

如P3884,其背面如图1 所示,“第五十九帙/第六十帙,全”,末书“都计欠经七十卷,此经无垢净光塔《大般若》一部,沙门道真”,系道真点勘《大般若经》的目录。该卷正面所抄为摩尼教经典《摩尼光佛教法仪略》,但在道真补经的活动中,该写卷只有记事本的作用。

图1 P3884 背

又BD5417,尾2 纸如图2 所示。该卷原为《金光明最胜王经》 卷5 的残卷,原卷拖尾缺失。BD5417-2 为道教经典《太上一乘海空智藏经》卷3的残卷,被修复者用来当作了BD5417-1 的拖尾。

图2 BD5417 尾2 纸衔接处

敦煌文献中用佛经残片当材料来修补佛经的例子也屡见不鲜,国家图书馆藏敦煌文献中剥落的裱补纸就有不少佛经残片。

由此可推断,敦煌文献中除佛教以外的其他宗教经典,以及部分佛典的残卷、碎片,本身是作为修复材料而存在的,且有证据证明,道真本人使用了这些材料作为修复佛典的工具。正如林世田、刘波《道真补经——千年前的修复风采》所说:“道真‘四处搜集废纸’,过期的地契、合同、公文、告示、档案,以及缺头断尾的佛经,都会被道真搜集起来,用作裱补或配补残破的经卷。”[10]

敦煌文献中的佛典在种类和数量上都远胜于《见一切入藏经目录》,一是因为在长兴五年之后,道真还在坚持搜集佛经;另一方面则是因为敦煌文献中部分佛经残卷和残片是作为修复材料而存在的,并非“所得经论”,因此不需要收录于《见一切入藏经目录》。

四 结论

道真补经目录记录了曹氏归义军时期敦煌名僧道真在长兴五年修补三界寺藏经的事迹。敦煌文献中现存的三件《见一切入藏经目录》,按照书写时间先后可排序为:BD14129、敦研345 号、S.3624;其中前两件为草目,第三件为定本的作废稿;另有BD1994 为BD14129 的草稿。

《见一切入藏经目录》的编排体例反映了晚唐五代时期敦煌三界寺的藏经标准。根据BD14129和敦研345 号的记录,可知道真有意按照《大唐内典录·见入藏录》的合帙对收集到的佛经进行重新排序。这说明直到10 世纪上半叶,三界寺的藏经还是以《大唐内典录》为基本标准。

另外,BD14129 和敦研345 号一共收录了18种见于《开元释教录》“伪妄乱真录”的疑伪经。敦研345 号还特意将BD14129“附录”中的《像法决疑经》移至“正录”,与《大辩邪正经》《月光童子经》合为一帙,可见对当时的三界寺来说,这些疑伪经也属于其藏经的一部分。

关于敦煌文献的性质,《见一切入藏经目录》所录192 种佛典在敦煌文献中的存完情况及《见一切入藏经目录》 所录经卷在敦煌文献中的直接遗存,可印证“长兴五年的部分补经成果和所集经论存于藏经洞”的推断,间接证明“藏经洞系道真储存补经材料处”。

而敦煌文献中未见于《见一切入藏经目录》的道真补经成果及敦煌文献中的道真补经材料,说明在长兴五年以后道真仍旧持续了收集、修复佛经的活动且敦煌文献中有部分残卷、残片是作为“修复材料”存在的,直接为“藏经洞系道真储存补经材料处”提供了证据。