肿瘤整形技术联合保留乳房术在早期乳腺癌患者中的应用效果

王 雷

(扬州洪泉医院甲状腺乳腺科,江苏 扬州 225200)

乳腺癌(breast cancer,BC)是由乳腺上皮组织恶性增殖导致的肿瘤疾病,多于早期行肿瘤切除手术治疗,以此控制肿瘤细胞的进展与转移,维持患者的预后生存。目前,临床多以乳房保留术作为早期BC 患者的首选治疗方案,通过肿瘤组织的针对性切除,保持乳房的基本外形[1]。但基于肿瘤位置、大小等因素的影响,患者在术后易出现腺体组织缺损、双侧乳房不对称、乳头乳晕移位等问题,严重影响乳房的外形美观程度,且易引起多种并发症,导致化疗等辅助治疗方案的延迟[2]。对此,临床建议将肿瘤整形技术应用于BC 患者的保乳手术中,在保留足够切缘的前提下,通过整形技术对非癌腺体组织进行重塑、转移与替换,以此降低其并发症风险,同时提高乳房的术后美观效果,促进患者生活质量的提升[3]。本研究结合2018 年1 月-2021 年1 月我院收治的60 例早期BC 患者临床资料,分析肿瘤整形技术联合保留乳房术对早期BC 患者的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年1 月-2021 年1 月扬州洪泉医院甲状腺乳腺科收治的60 例早期BC 患者,采用随机数字表法分为对照组与观察组,各30 例。对照组年龄29~62 岁,平均年龄(43.25±3.86)岁;TNM分期:Ⅰ期11 例、Ⅱ期19 例;病灶位置:内上象限8 例、外上象限12 例、内下象限2 例、外下象限8 例。观察组年龄29~63 岁,平均年龄(43.34±3.90)岁;TNM分期:Ⅰ期10 例、Ⅱ期20 例;病灶位置:内上象限7 例、外上象限12 例、内下象限2 例、外下象限9 例。两组年龄、TNM分期、病灶位置比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究患者均知情同意,且签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①经术前病理确诊为乳腺癌;②TNM分期为Ⅰ~Ⅱ期;③符合保乳术治疗指征[4]。排除标准:①已出现肿瘤转移者;②合并严重基础性疾病者;③存在手术禁忌证者;④随访配合度较差者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 实施常规保留乳房手术治疗:依据患者乳房与肿瘤的具体情况(体积、大小、位置)选择合适的手术切口,包括“J”形与“L”型切口(外下象限肿瘤)、放射状切口(外上象肿瘤)、“T”形与乳房下皱襞切口(下象限肿瘤)、蝙蝠翼切口(上象限肿瘤)、网球拍切口(内侧肿瘤),随后将肿瘤及其周边(1~2 cm)正常乳腺组织一并切除,直至切缘镜下检查无残存肿瘤细胞,将术中切除组织送检,若病理检查结果显示切缘阴性,则表示手术成功;若病理检查结果提示切缘阳性,则扩大其切除范围,并再次送检,确保切缘无癌细胞残留,放置钛夹标记瘤区。术后直接缝合残腔,视其残腔大小实施引流管引流。

1.3.2 观察组 实施肿瘤整形技术联合保留乳房手术治疗:常规肿瘤切除后(方法同对照组一致),依据乳房缺损情况选择乳房整形技术进行修复,对于乳房较大或切除组织较少的患者,采用体积易位术进行修复,游离残腔周围的腺体,并通过组织瓣的旋转、移动与牵拉,将其填补于残腔,完成重新塑形;对于乳腺较小的或切除组织较多的患者,则应用体积置换术进行修复,取自体皮瓣组织,经皮下隧道将组织瓣移至缺损位置,修复乳腺缺损。关闭残腔后,将乳房悬吊定,针对乳头、乳晕偏移等情况,给予纠正与固定。

1.4 观察指标 比较两组手术切除指标(切除肿瘤组织重量、手术切缘宽度)、术后乳房美容效果、术后并发症(血肿、血清肿、切口愈合不良等)、预后生存情况(局部复发率、再次手术率、无病生存率)以及术后生活质量。乳房美容效果:采用SOMA-LNET 评分[5],包括乳房对称性、表面平整度、皮肤效果、皮肤色泽、乳头移距(横移、纵移)、切口瘢痕,均为1~4分,分数越高表示美观度越高。生活质量:参照乳腺癌患者生命质量测定量表(FACT-B)[6],包括生理(0~32 分)、情感(0~24 分)、社会/家庭(0~32 分)、功能(0~32 分)4 个维度,生理与情感评分为逆向评分(分数越高表示生理、情感状态越差),社会/家庭与功能评分为正向评分(分数越高表示社会/家庭与功能状态越佳)。

1.5 统计学方法 采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据分析。计量资料以()表示,采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,采用字2检验。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术切除指标比较 观察组切除肿瘤组织重量与手术切缘宽度均大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组手术切除指标比较()

表1 两组手术切除指标比较()

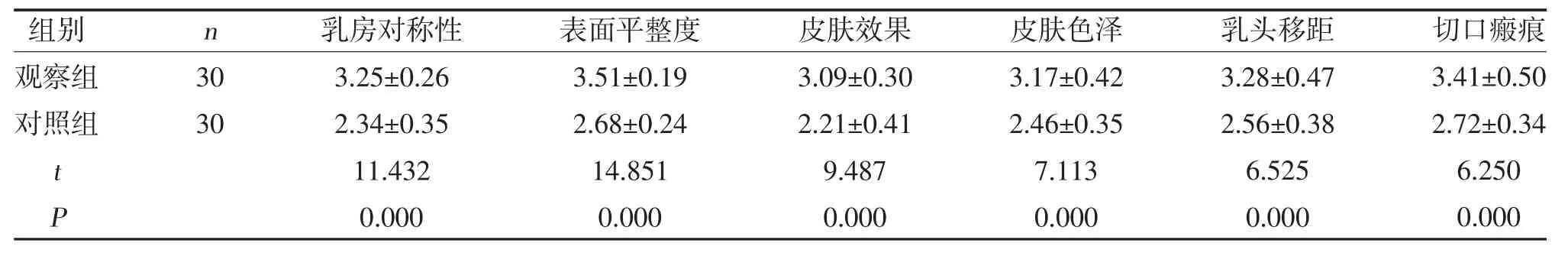

2.2 两组术后乳房美容效果比较 术后3 个月,观察组SOMA-LNET 量表各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组术后乳房美容效果比较(,分)

表2 两组术后乳房美容效果比较(,分)

2.3 两组术后并发症发生情况比较 观察组术后并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组术后并发症发生情况比较[n(%)]

2.4 两组预后生存比较 术后3 个月,两组均无失访与死亡病例,且两组局部复发率、再次手术率、无病生存率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组预后生存比较[n(%)]

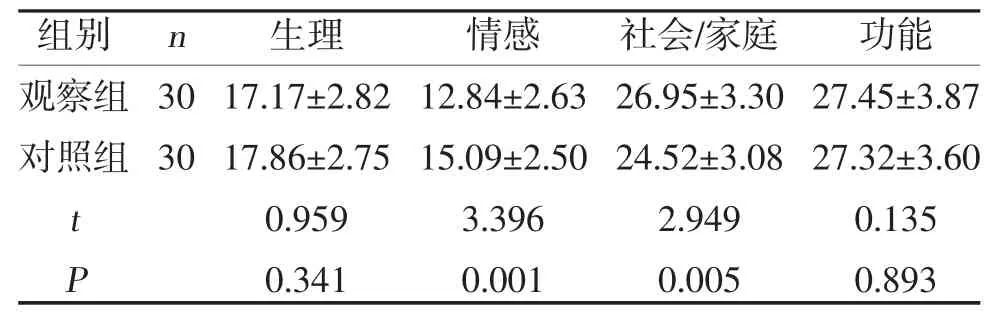

2.5 两组术后生活质量比较 术后3 个月,两组FACT-B 评分中生理与功能维度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),但观察组情感维度评分低于对照组,社会/家庭维度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组术后生活质量比较(,分)

表5 两组术后生活质量比较(,分)

3 讨论

BC 是女性最为常见的恶性肿瘤之一,早期多行保乳切除手术治疗,但对于肿瘤体积过大(>乳房体积10%~20%)以及肿瘤位于乳房中央区的患者,仅采取常规的乳房保留术往往无法维持其术后乳房外形,易造成保乳术机会的丧失[7]。由此可见,安全的手术切除范围与良好的术后乳房外形已成为限制保乳术应用的主要矛盾因素[8]。随着近年来整形外科技术的快速发展,肿瘤整形技术已广泛应用于乳腺癌患者的手术方案中,该技术可通过保乳术与整形外科的有效结合,在切除足够肿瘤组织的同时,通过体积易位术、体积置换术等整形手段,最大限度修复手术造成的乳房残腔,以此维持术后乳房外形,改善其美观度[9-11]。且据相关研究表明[12],肿瘤整形技术联合保乳术切除的组织相对较多,可减少切缘阳性导致的二次扩切,降低患者的术后并发症发生风险。因此,在保留乳房手术的基础上联合应用肿瘤整形技术,可在遵循无瘤原则的前提下,及时修复乳房缺损,提高患者的术后乳房美观效果,同时保证其临床安全与预后生存[13,14]。

本研究结果显示,观察组切除肿瘤组织重量与手术切缘宽度均大于对照组(P<0.05),提示肿瘤整形术联合保乳术切除的乳腺组织范围更大,更易获得阴性病理切缘,减少切除次数的同时,保证了手术效果。同时,观察组SOMA-LNET 量表各项评分均高于对照组(P<0.05),可见肿瘤整形术联合保乳术可提升BC 患者的术后乳房美观度,有效避免了术后乳房残缺及畸形等情况的发生。且观察组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05),可见肿瘤整形术联合保乳术在BC 治疗中的不良风险更小,通过肿瘤整形技术可填充乳房缺损避免塌陷,大大减少了皮肤与周围脂肪组织的损伤,降低了血肿、血清肿等并发症的发生风险,有利于切口愈合。在预后生存方面,两组局部复发率、再次手术率、无病生存率比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示肿瘤整形术联合保乳术可有效保证BC 患者的预后生存情况。在术后3 个月的FACT-B 评分统计中,两组生理、功能维度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),而观察组情感维度评分低于对照组,社会/家庭维度评分高于对照组(P<0.05),表明肿瘤整形术联合保乳术可有效改善患者情感与其社会、家庭状态,对BC 患者术后生活质量的提升具有积极的应用价值。

综上所述,肿瘤整形技术联合保留乳房术的乳腺切除范围更大,可通过术后乳房缺陷的修复,优化其外形美观度,降低术后并发症发生风险,保证患者预后生存效果的同时,提升其生活质量。