院前急救治疗重型颅脑外伤患者的临床疗效

李沐盛

(厦门市医疗急救中心,福建 厦门 361022)

随着我国近年来的交通行业不断发展和基础建设的不断完善,因交通工具意外事件导致重型颅脑外伤发生率逐年上升,其属于神经外科临床中对患者具有严重威胁性的病症[1]。此病作为意外创伤性事件,患者可因其突发的强烈疼痛和失血出现惊厥、昏迷、休克等,并因此导致患者吞咽反射消失,造成呼吸道阻塞,甚至影响生命安全,尤其对于重型颅脑外伤患者而言,其脑组织严重损伤,使脑组织局部缺氧、缺血或水肿压迫等,加速患者死亡,具有较高病死率和致残率[2]。因此,快速精确的评估患者病情,采取对症治疗,稳定患者情况,缩短脑组织缺氧缺血时间,是改善患者预后的关键[3]。院前急救指在患者送到医院前,为急重症患者采取的相关急救措施,主要包括心肺复苏术、伤口的止血包扎术、脊柱搬运术、夹板外固定术等,是临床广泛使用的治疗方法,针对重症颅脑外伤患者而言,快速恢复患者呼吸,给予补液,避免二次损伤及缩短院内诊断时间是院前急救的重要内容[4]。基于此,为证实院前急救治疗重型颅脑外伤患者的应用价值,本文就对此展开研究,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将合作医院2019年1月至2020年12月收治的60例重型颅脑外伤患者纳入本次研究,将所有患者以是否采取院前急救措施的差异分为常规组与观察组,常规组中男16例,女14例;年龄在18~70岁,平均(41.32±12.01)岁;发病至入院时间为1~6 h,平均入院时间(3.49±0.74)h;入院时格拉斯哥昏迷评分1~8分,平均(5.33±1.13)分;BMI 22~25 kg/m2,平均(23.34±1.25)kg/m2;损伤类型:开放性损伤9例、闭合性损伤21例;损伤原因:车祸伤18例、冲击伤9例、坠落伤3例。观察组中男17例,女13例;年龄在18~70岁,平均(42.01±11.58)岁;发病至入院时间1~6 h,平均入院时间(3.43±0.75)h;入院时格拉斯哥昏迷评分1~8分,平均(5.35±1.12)分;BMI 22~25 kg/m2,平均(23.37±1.25)kg/m2;损伤类型:开放性损伤8例、闭合性损伤22例;损伤原因:车祸伤17例、冲击伤9例、坠落伤4例。两组患者上述一般资料无明显差异(P>0.05),同时患者及直系亲属均自愿参与本研究,并签订协议。合作医院伦理委员会对本研究完全知情,并批准研究。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 ①研究所纳入的患者符合《现代颅脑损伤学》重症颅脑损伤诊断标准[5]。②经影像学检查确诊。③初次发病。④ 患者在6 h内入院。⑤无显著出血、脑疝情况。⑥颅内高压>20 mmHg,且持续5 min。

1.2.2 排除标准 ①合并其他重要脏器功能受损者。②合并严重精神障碍或视听障碍者。③生存期不超过5 d者。④合并免疫系统和凝血功能障碍者。⑤妊娠期和哺乳期的女性者。

1.3 方法 所选研究对象均为全程采取院前急救措施的患者,具体急救措施为:①急救中心在接到患者的求救电话后,立即派遣救护车去往患者处,到达位置后,询问患者姓名、年龄,与患者进行简单交谈,稳定患者情绪并评估患者意识状态,根据患者创伤情况,进行创口清理、包扎止血(开放性创伤给予局部无菌敷料包扎),给予颈托固定患者脊椎,清除鼻腔、口腔咽喉异物,将患者抬送上救护车,连接心电监护仪给予鼻面罩吸氧治疗。若患者存在舌后坠,可置入口咽通气道,保障患者呼吸通畅,若患者失去意识、呼吸道痉挛等,则建立人工气道,进行插管吸氧治疗。②给予静脉滴注甘露醇降低患者颅内压,并严密观察患者生命体征,若患者心跳停止,立即开始心肺复苏。③对于开放性颅脑外伤,且头皮存在明显活动性出血者,应加压包扎止血,但对存在脑组织外溢者,应先用明胶海绵贴附后适度包扎,对于嵌入颅内的颅骨碎骨片或异物院前不可轻易取出,以免引起致命的静脉窦破裂出血。对于单纯性重型颅脑外伤患者采取积极脱水、利尿药物应用,以此减轻脑水肿,降低颅内压,减少或推迟院前脑疝的发生率。④在患者搬抬、转运至医院的路途中,对其他部位损伤进行积极处理,并包扎固定,避免二次损伤。且途中应将患者头部抬高,避免行车因素导致颅内压升高。⑤在行车途中,医护人员应及时向医院通报病情,并预约绿色通道和准备好患者检查所需设备、抢救药物等,争取患者到院后第一时间开展医疗救治及影像学检查,缩短患者等待时间。

1.4 观察指标

1.4.1 治疗有效率(于出院1周后进行评定)患者的意识恢复,能够进行日常活动,疾病对生活工作影响较小,为显效;患者的临床症状有好转,意识有恢复,生活工作需要别人的帮助,为有效;患者的临床症状无好转,意识障碍或病情加剧,为无效;总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.4.2 统计分析所选研究对象2周内病死率。

1.4.3 采集所选患者入院时及出院时的晨起空腹静脉血3 mL,常规离心处理后,取上层清液,以贝克曼提供的ACL-TOP700全自动凝血分析仪测定患者血小板凝血酶原时间(PT:正常值9~12 s)、括化部分凝血活酶时间(APTT:正常值28~41 s)、血小板[PLT:正常范围(100~300)×109/L]。

1.4.4 以MMSE(认知功能)量表评定所选患者出院时及出院1个月后的认知功能,此量表主要包括时间判断力、地点定向力、瞬时记忆力、注意力、计算力、延迟记忆、语言、视空间等维度,可全面反映患者的认知能力及精神状态,满分30分,评分与认知功能成正比;以Barthel(日常生活能力)量表评定所选患者出院时及出院1个月后的日常生活能力,此量表主要包括大便、小便、修饰、洗澡、如厕、吃饭、穿衣、转移、行走、上下楼梯等维度,满分100分,评分与日常生活能力成正比;以QOL(生活质量自评量表)量表评定对所选患者出院时及出院1个月后的生活质量,此量表包括角色功能、身体功能、社会功能、情绪功能4个维度,量表总分为10分,评分与生活质量成正比。

1.5 统计学方法 研究所得数据均录入至Excel 2010中予以校对,采用SPSS 20.0软件进行处理。()表示计量资料,百分比(%)表示计数资料。计量资料用t检验,而计数资料用卡方(χ2)检验。P评定检验结果,P>0.05提示无统计学差异,P<0.05提示有统计学差异。

2 结果

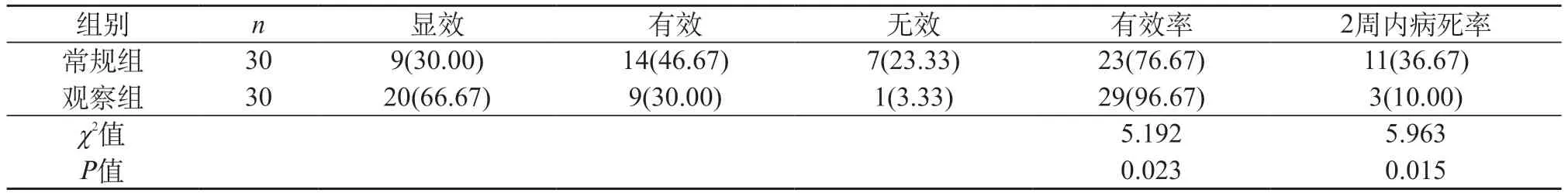

2.1 两组患者治疗有效率和2周内病死率分析 观察组患者的治疗有效率显著高于常规组(P<0.05),而2周内病死率显著低于常规组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗有效率和2周内病死率对比[n(%)]

2.2 两组患者不同时间段的凝血功能分析 两组患者入院时的血凝指标无对比差异(P>0.05),但出院时的观察组患者PT、APTT等凝血指标均显著低于常规组(P<0.05),而PLT显著高于常规组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后的血凝指标对比()

表2 两组患者治疗前后的血凝指标对比()

注:a表示与同组入院时对比P<0.05。

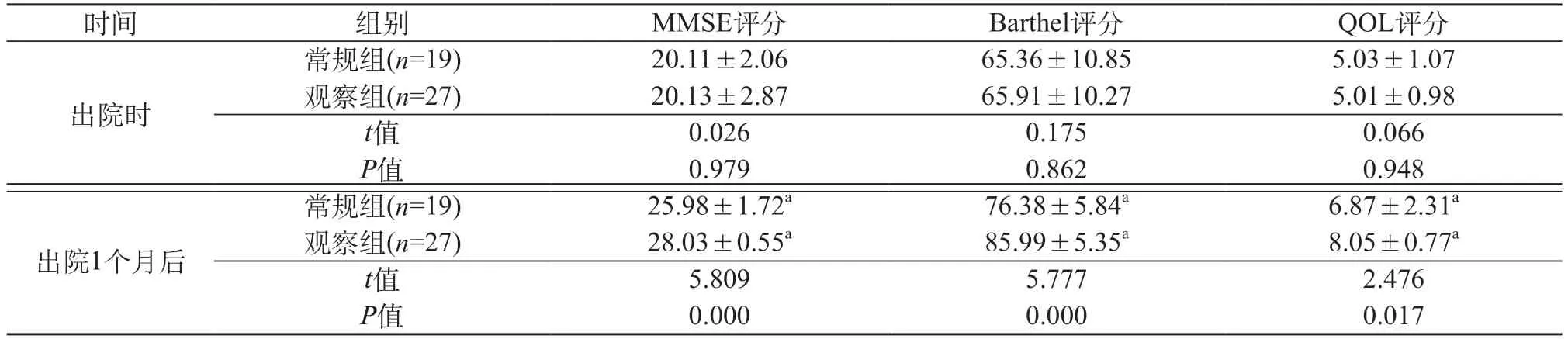

2.3 两组患者不同时间段的认知功能、日常生活能力及生活质量评分分析 两组患者出院时的认知功能、日常生活能力及生活质量评分无对比差异(P>0.05),但出院1个月后的观察组患者其认知功能、日常生活能力及生活质量评分显著高于常规组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者不同时间段的认知功能、日常生活能力及生活质量评分对比(分,)

表3 两组患者不同时间段的认知功能、日常生活能力及生活质量评分对比(分,)

注:a表示与同组出院时对比P<0.05。

3 讨 论

颅脑外伤指外界暴力直接或者间接作用于头部,导致患者头部产生颅内或颅骨的损伤,主要分为开放性颅脑损伤(即外力冲击导致患者头皮、颅骨、外脑膜破损)和闭合性颅脑损伤(即外力冲击只伤及患者的头皮、颅骨,但未伤到脑膜)[6-7]。但人体脑组织神经元丰富,一旦受损,可引起多种神经功能障碍(如面瘫、口吃、偏瘫等),若患者未及时采取对症治疗,脑组织持续缺氧缺血还可引起脑梗死、脑疝等,增加患者死亡风险[8-9]。因此,此类患者的治疗原则为越快越好。

院前急救是从接到患者后立即采取标准急救措施的临床抢救疗法,通过纠正继发性损伤危险因素,最大程度缩短就诊时间,可为患者的后续手术治疗争取更多宝贵时间。将其用于重型颅脑外伤患者的临床救治中,可通过第一时间给予针对性抢救措施,稳定患者生命体征和病情,避免病情恶化,为患者的后续手术治疗争取机会[10-11]。重型颅脑外伤患者因呕吐较频,且常合并颌面部外伤及存在脑脊液漏致呼吸道分泌物增多,加之患者的咳嗽、吞咽反射减弱或消失,多伴有舌后坠,这些因素均易导致呼吸道阻塞发生窒息,成为患者现场及早期死亡的主要原因。因此,对重型颅脑外伤的患者给予呼吸支持是降低患者短期病死率的关键,也是院前急救的首要环节。院前急救通过清除患者口腔异物采取的鼻面罩吸氧治疗,可有效恢复患者的供氧,再结合患者病情,对于呼吸微弱处于濒死状态且急救路程长的患者行气管插管辅助呼吸,可为患者的进一步救治赢得时机,争取对症治疗机会,进而提升抢救成功率。本研究结果显示,采取院前急救的观察组患者的治疗有效率显著高于未采取院前急救的常规组患者(P<0.05),且2周内病死率显著低于常规组(P<0.05),提示,院前急救治疗可有效提升患者的治疗效果,降低患者短期病死率。

其次,本研究结果显示,两组患者入院时的血凝指标无对比差异(P>0.05),但出院时的观察组患者PT、APTT等凝血指标均显著低于常规组(P<0.05),而PLT显著高于常规组(P<0.05),提示院前急救可有效改善患者的凝血指标,改善患者血运。分析原因,重型颅脑外伤患者多存在大出血症状,甚至出现失血性休克,大量失血可导致患者机体凝血功能紊乱(高凝状况),这对有颅内出血的患者十分危险[12-13]。而院前急救中,通过稳定患者情绪和及时开展补液治疗,可避免患者惊恐情绪对生命体征的影响(如高血压等),通过稳定患者生命体征和快速补充患者失血量,可一定程度上改善患者高凝状况[14-16]。再加上院前急救通过对患者时采取甘露醇静脉滴注治疗降低颅内压,这可有效减轻脑水肿,在促进颅内静脉血液回流,避免形成血块的同时,一定程度上改善了患者血运,促进微循环,缓解患者凝血功能紊乱情况[17-18]。

最后,本研究结果显示,两组患者出院时的认知功能、日常生活能力及生活质量评分无对比差异(P>0.05),但出院1个月后的观察组患者其认知功能、日常生活能力及生活质量评分显著高于常规组(P<0.05)。分析原因,重型颅脑外伤患者受脑组织受损因素影响,即便通过对症治疗,仍可能遗留一定功能障碍,因此尽快开展早期康复锻炼,是改善患者预后的关键[19]。而院前急救措施通过对患者的肢体固定、其他部位损伤检查、早期处理及申请绿色通道等,可有效避免患者肢体受损部位产生二次伤害,并缩短患者候诊时间,到院后尽快开展对症治疗[20]。再加上院前急救通过及时吸氧治疗,可改善患者脑缺血缺氧导致的脑血管收缩,提升脑血流量,进而一定程度上恢复脑组织供血供氧,这对争取患者手术时机具有重要意义,并以此,减轻患者脑组织受损程度,促进患者术后快速恢复,并尽快开展早期康复锻炼[21-22]。

但要注意的是,在对重型颅脑外伤患者进行院前急救过程中,由于涉及的设备、病情等因素较多,为保证整个工作流程合理连续,急救中心在接到救治电话后应立即做出反应,在最佳时间内选择最好方案到达现场,以便为患者展开抢救措施。急救中心需对急救人员进行定期培训,提高医护人员的专业知识和反应能力,以便到场后快速判断出重型颅脑外伤患者的情况,以熟练的急救措施和丰富的神经外科专业知识,为患者提供专业的院前急救治疗。目前国际上针对脑外伤患者的基金会研究已制定了院前急救的相关标准,此标准有效提高了急救人员和医师专业能力。急救中心应结合本国国情对相关医疗措施进行调整,在到达现场后通过快速掌握现场情况,再结合患者病情评估和确定患者伤情程度,在患者的黄金时期实施稳、准、快的急救措施,并以先重后轻、仔细认真的急救原则对于重型颅脑外伤患者开展治疗,挽救重型颅脑外伤患者生命。

综上所述,重视重型颅脑外伤患者的院前急救,可有效提升患者的治疗效果,降低患者的短期病死率,并改善患者预后,提升患者生存质量。