扬剧“华派”唱腔范式研究

■杨勇

(作者单位:江苏省演艺集团扬剧团)

扬剧原名“维扬戏”,俗称“扬州戏”,为江苏地方代表剧种之一。它在古老剧种香火戏“大开口”、花鼓戏“小开口”基础上吸收说唱音乐扬州清曲而形成,主要流行于江苏省扬(州)泰(州)镇(江)地区、安徽南部及南京、上海等地。1950 年,正式命名为“扬剧”。

扬剧音乐非常丰富,唱腔由三个系统约二百支曲牌组成。在一百多年的传承发展中逐渐形成“高派”(高秀英)、“金派”(金运贵)、“华派”(华素琴)三大流派,这些流派的形成极大推动了扬剧的发展,是扬剧艺术成熟、完善的标志。其中,“高派”、“金派”唱腔及艺术贡献已有专文论述,唯独“华派”关注较少,研究薄弱,然而“华派”恰恰是将扬剧表演艺术推向高峰不可或缺的流派之一。“华派”唱腔善于在传统曲牌中推陈出新,能够贴近角色及剧情需要对曲牌进行设计、改良,在唱腔上不断加工,构建起扬剧“华派”唱腔范式与表演体系,对扬剧的发展产生了深远的影响。她的表演与演唱还受到了梅兰芳、荀惠生等戏曲大家的赞赏:“她的唱腔很美,不仅音色甜润清丽,吐字行腔很见功力,而且做到以情带声,声情并茂。”因此,本文就“华派”代表唱段,对该流派如何建构起标识性唱腔规范定式,如何形成流派表演模式等问题进行深入探讨。

一、减板缩句【梳妆台】

【梳妆台】是扬剧最常用曲牌之一,适用于各种情感表述,因其变体繁多,又俗称为扬剧唱腔中的“大锅菜”。扬剧中的【梳妆台】引自扬州清曲,“约在民国八年(1919),镇江花鼓戏艺人臧雪梅(先曾是清曲玩友)、孔少兰等人,从自娱发展到唱堂会,因剧目不敷演出,开始大量吸收维扬清曲曲牌及曲目,如【梳妆台】、【补缸】、【剪剪花】、【银纽丝】等,使原有花鼓戏充实丰富而面目一新。”该唱腔受字数限制较小,腔调可变性较大,可做堆字、音域、长短、速度等变化,形成多种变体,如【堆字梳妆台】【二排梳妆台】【联弹梳妆台】等,以适应人物、剧情及字音需要。

华派【梳妆台】创自《百岁挂帅》,该剧是扬剧代表性剧目之一。1959 年华素琴等一批艺术家带着此剧进京演出,得到周恩来等同志的并高度评价,同年底被拍摄成舞台艺术片,京剧根据此剧改编成《杨门女将》。华素琴在该剧中饰演穆桂英,穆桂英带兵出征,巡营一段所唱【梳妆台】为华素琴首创,是“华派”最具代表性唱段之一,后广为流传,成为演唱规范。以下,与扬剧传统【梳妆台】进行比较,管见华素琴【梳妆台】创作手法。

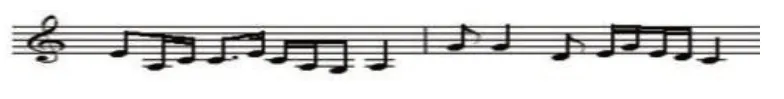

这段【梳妆台】是在穆桂英巡营之时,站在宗保牺牲的地方,感慨万千时所唱。这段“华派”【梳妆台】旋律不同与其他,一是过门增字,第二句“破洪州”即在原过门处加字,这样一来,第二句在板式上较原先有了缩减,加上铿锵有力的唱法,使得原本抒情的旋律透露出英武之气。二是在句间小过门上尽量与后起腔音一致,“迎”着腔出来,让整曲更流畅;三是在这段唱中,增加了高1 到3 的滑音唱法,表达悲哀、祭悼之情;四是在音域上,该曲从高3 到低5 共15 度,增强了表现力。华素琴通过她的改良与创作,既保持了原曲牌的韵味,又给人以崭新的感受,成为后人学习华派唱腔的典型范例。

戏曲是一门综合性的艺术,能够将音乐、演唱、表演与角色融为一体,是华素琴一直追求的戏曲表演境界。正如华素琴在《我演穆桂英》中说道:“基于上述理解,我从两方面着手自己的创造;一方面细致地分析、揣摸角色……另一方面,从技术上勤学苦练,弥补自己技术上和先天条件的不足。”

这段口述可以看出,华素琴在设计唱腔、改良唱腔都是站在对角色有了充分的理解基础之上,分析各个场景的情感表达,再进行唱腔的改良,这也是“华派”唱腔突破传统的逻辑起点。

二、改腔润色【南调】

【南调】为扬州清曲“大调”曲牌,文辞优雅,非一般民间小调,渊源于昆曲【寄生草】,该曲牌流行于元,常用于北曲仙吕宫套曲。如范康的杂剧《陈季卿悟道竹叶舟》第一折便用该曲牌。后明朝时期兴于江淮地区,沈德符《万历野获编》:“明嘉靖、隆庆年间乃兴【闹五更】、【寄生草】、【罗江怨】、【哭皇天】、【干荷粉】、【粉红莲】、【桐城歌】、【银纽丝】之属,自两淮以至江南,渐与词曲相远……”清乾隆年间刊刻的时曲集《霓裳续谱》收有各种【寄生草】曲牌149 首,其中【寄生草】原型112 首,变体35 首,如【北寄生草】【南寄生草】【怯寄生草】【土音寄生草】【垛子寄生草】【寄生草带尾】【寄生草带把】等。随着历史的发展,【寄生草】流遍大江南北,被多个剧种使用。如昆剧、江苏高淳目连戏、上海沪剧、广西桂剧、四川川剧、山西东河戏等。

华派【南调】唱自《恩仇记》,该剧为扬剧经典剧目之一,曾为全国数百家剧团移植上演,轰动一时。华素琴在剧中饰演菊香,是一个温柔坚强,聪明伶俐,又具有强烈同情心和正义感的女性形象。其中,菊香陪小姐游园的一场戏,华素琴十分巧妙的按了【南调】曲牌,成为菊香人物的代表唱段,也是华派《恩仇记》中极具代表性的唱段之一。

这段韵味浓郁,情调高雅、旋律悠长的唱段与身穿褂裤、饭兜四喜带的丫鬟装束人物造型形成反差,透出了这个丫鬟角色非一般人。首先在唱腔上的反差设计,一下子奠定了角色的基础形象。接着,华素琴用减少过门,增加唱腔旋律等手法对传统【南调】旋律又做了雅化处理,如在第三小节最后一拍,第九小节后两拍、第十一小节第三拍的空拍过门上用了唱腔,使之更加流畅。在唱腔的设计上,她更注重旋律前后衔接,比如第九小节原本结束在徵音上,接第十小节的角音,而华素琴将之改为徵音下行至商再上行小二度到角音。加上华素琴的表演一举一动,庄重贤淑,对小姐不但亲切而且礼仪周全,隐约给人觉得这丫鬟仪态不凡。

可以说,这段【南调】对菊香人物的塑造功不可没,也为整剧增加了戏剧性,华素琴在唱腔的设计、改良上做到了“声”“形”合一,这段唱被后人广为传习。

三、翻调煞尾【摇板】

扬剧这类地方剧种的唱腔具有兼容并包、海纳百川的特点,常向他剧种学习。【摇板】源自京剧,是一种板式,也是一种“紧拉慢唱”的唱法,1961 年开始移植进扬剧唱腔。【摇板】可将【滚板】旋律拉散成为【滚板摇板】,也可将【大陆版】拉散节奏,形成【大陆板摇板】,【摇板】多用以表现人物激动的情绪,比较自由,节奏可根据需要做快慢紧疏的处理,表现张力大。

华派【摇板】选自《恩仇记·公堂》一折,与其他流派有着明显的不同之处,在句尾唱腔上做了突破性的改良,成为了华派【摇板】定式。

在这段唱共四句唱词:“深夜间击动堂鼓犯官禁,四十鞭打得菊香鲜血淋;冤要伸仇要报此心不死,为小姐赴汤蹈火也甘心。”这是菊香受刑后的演唱,既有刚强坚毅的一面,又有低沉痛楚的一面。用以往一般的唱腔不足以表现菊香伸张正义的决心,“经过再三琢磨,反复创作”,在唱腔结尾处做了突破性处理,“也甘心”的“甘”字上,先用低音长腔带入,然后用过度小腔翻上长音高腔,最后突然煞尾在强拍强音上,干净利落的收住整段唱腔。仅仅这点变化,在音乐上将菊香内心想要表达的决心表现得淋漓尽致,成为华派《恩仇记》【摇板】典范。

“华素琴文化水平不高,但理解力强,能把握剧中人物的性格特征并将它准确地表现出来。她饰演的菊香最后上堂告状时,大义凛然,满身正气,从精神气度上折服了施子章,迫他不得不依法惩治凶手,这种境界是不易达到的。”《恩仇记》于1957 年赴上海演出,在有3000 座位的天蟾舞台连满十四场。两年后,《恩仇记》晋京演出,受到首都观众的欢迎。之后全国四十多个剧种、五十多个剧团移植上演,一时间在全国成了《恩仇记》热。

这种改良方式在《百岁挂帅》折子中也被使用,在【梳妆台】唱段之后,以一句【散板】作为过渡,转向一泻千里式的紧板【垛板】,在唱到句尾‘叫你的威名天下扬”的“下”字时翻高7 度,到长音高5,再用小腔接到“扬”长音高2,最后加润腔结束再高1 上,以表现穆桂英的决心和力量。

可见,句尾翻高唱长音高腔接煞尾的手法为华素琴首创,并常常用于激动、紧张的情绪之后,形成华派范式,用以表达角色内心的决定和力量。

四、扩板加腔【软平调】

扬州清曲曲牌唱腔为扬剧唱腔系统中的重要组成部分,据不完全统计,扬剧曲调约有85%都来自扬州清曲,如:【哭小郎】【剪剪花】【滚板】【数板】【大补缸】【满江红】【银纽丝】等。而“华派”代表剧目的唱腔中清曲曲牌使用比例更高,约达90%。

【软平调】亦名【软玉屏】【软颦】【扬州歌】,是扬州清曲“五大宫调”之一。【软平】或【软玉屏】名称早期见于《朝野新声太平乐府》卷五中《拟美人八咏》:

“梨花云绕锦香亭,蝴蝶香融软玉屏,花外鸟啼三四声。梦初惊,一半儿昏迷一半儿醒。”

据《辞源》解“软玉”为“通讲曰玉,色或白或淡绿,以纯洁乳白色者为贵……硬度较硬玉微低”。“软玉屏”故名用软玉装饰的屏风,上有春景图。作为牌名最早见于清嘉庆年间的《时调小曲丛抄》,之后,邗上蒙人著《风月梦》(道光二十八年)、二十生《十洲春雨》(道光二十四年)等书中记有此曲牌。如《风月梦》第七回“吃花酒猜拳行令 打茶围寻事生风”中记有桂林唱的【软平】一首,该书“是一部在《海上花列传》、《九尾龟》之前,以写娼妓生活为题材的小说……全书三十二回,所写的时景是1848 年即太平天国起义的前二年;地景是扬州”。【软平】曲目有《春满尧天》《天台有路人难到》《怜风筝》《哭相思》《十段景》《风风雨雨》等,从曲目内容看多是描述闺秀忧思的情歌。“华派”【软平调】选自《白蛇传·断桥》。

五、“华派”唱腔范式

华素琴善在传统唱腔上的“华”式“重构”,被世人认可,不断传承,形成规范定式,成就流派。所谓“重构”即重新构建,这个过程是创作的过程,也是突破传统的过程,更是千锤百炼的过程。在这个过程中,演员可以最大化的利用唱腔提升艺术表现力,将它与剧本、角色、表演之间进行“重构”,达到艺术表现的最大化。本质上说,“重构”就是自我风格的设计与形成过程。华派之所以在没有创造出新唱腔的情况下能独成一派,我认为是华素琴懂得了将唱腔与角色、剧本的融合,即“声以字为根,腔以情为本”的美学要义,重点对表“情”、唱“字”这两个方面进行融合,“以情带声,声情并茂”的完成对剧中人物唱段的设计,形成自己的表演特征。

(一)表“情”

为了使唱腔更加符合角色需要,情感需要,“华派”大量移植、改良清曲曲牌,丰富扬剧曲调系统,这也是“华派”对扬剧发展做出的最大的贡献之一。在华派最具代表性唱段中有超一半都是小曲,据《扬剧曲调》一书统计,扬剧51 支常用曲牌中收录华素琴(原名筱素琴)唱腔共11 支,且这些唱腔85%都为小曲曲牌,如【银纽丝】【银钮索】【鲜花调】【四季相思】【哭小郎】【满江红】等,剩余的小曲均是扬州清曲艺人王万青演唱版本。也就是说,在这本早期曲调集中,扬剧中的小曲版本除清曲艺人外,几乎都采用自华素琴版本。也正是这些曲调丰富了角色塑造的情感表达,滋养了华派的形成,最终在华素琴的创作“范式”手法下,成就出不同寻常的流派。除一般的加花润色、增字扩腔的旋律改良手法外,“华派”还有一些“华”式创腔手法如下:

1、句间过门加字。常在腔句间的小过门上做改变,将原本过门上加字演唱,使得旋律前后衔,去调流畅自如。

2、句尾甩腔煞尾。华素琴常在人物情绪需要的时候,在句尾改腔,在煞尾前做翻高延长处理,最后结束在强板上,将整段腔收的干净利落。

3、腔词节奏统一。扬剧唱词除规整的七字句、十字句外,还有堆字、减字等不规则的唱词。

经过这些手法改良的唱腔即是“华派”范式唱腔。华素琴在用这些手法时不生搬硬套也不故弄炫腔,而是达到了戏曲唱腔清晰、明义、动听、感人的艺术审美境界。扬州当地著名民俗研究家韦明铧老师曾这样评价到:“华派以其精巧婉丽、秀美流畅唱腔取胜”。也正是这些手法的运用,将原本传统曲调改编的能够充分地、恰到好处地表达出各类“情”感,完成华素琴心目中对剧中角色塑造的要求。相反,她正是在人物塑造、打磨的过程中完成了曲调的改良。于是,《恩仇记》中菊香【南调】【摇板】、《百岁挂帅》中穆桂英【梳妆台】、《白蛇传》中的【软平调】成为了“华派”代表性唱段,使得这些剧目成为经久不衰的经典剧目。同时,这些唱段帮助她完成了人物的塑造,成就了华派表演,推动了扬剧的传承发展。

(二)唱“字”

“华派”唱腔范式中,不得不提的是她对每唱词、每个唱“字”的讲究与要求。我们就以《武松与潘金莲》中的【银纽丝】为例,分析华素琴在演唱上的独特之处。

该唱段选自《武松杀嫂》中的唱段,演唱内容为潘金莲向武松述说武大郎去世的过程,是叙事于抒情相结合,表现了感慨悲叹的情绪。【银纽丝】曲牌多用作表现感慨悲叹的情绪,全曲共十个腔句八十七小节,为带清角的六声宫调式,其中第一句常单独截取演唱,用作【倒板】后接【银纽丝】最后接【回龙】构成完成的曲牌结构,【倒板】【回龙】都是受京剧影响而形成。该曲牌大多情况下用【梳妆台】过门起板。

华素琴她曾拜扬州清曲艺人陈万生、唐锡奎为师,学唱扬州清曲。这段【银纽丝】唱腔,完全吸纳了清曲的演唱方式,讲究“读、唱、咬、吐”的演唱规范。“读”即念、白、表,讲究平仄和五声。扬州方言为江淮方言区的代表语种,或称为“下江官话”即江淮地区流行的“普通话”,其方言为五声读音“阴平、阳平、上声、去声、入声”。

华派演唱讲究“切音”即用“字头、字腹、字尾”唱法,三者之间需衔接流畅自然,如“淋”、“明”、“云”等字,字头喷口吐出,字腹运气自如,字尾归韵有味,善于运用从咬正、吐正“内方外方”到咬正吐圆“内方外圆”,再咬圆吐活“内圆外圆”的唱字过程,利用唇、齿、舌、颚将每个字“切音”唱出。

可见,华素琴在创腔中不仅注重人物情感的表达,而且还注重字腔关系,讲究“字正腔圆”,抑扬顿挫,归韵流畅,将小曲曲调唱的更加细致与婉转。

结语

中国戏曲中的流派不同于一般意义上的艺术流派,比如西方音乐中的古典乐派、浪漫乐派或是印象派。本质的区别在于,一般艺术领域流派或乐派是指艺术家群体共同体现出来的艺术特征,而中国戏曲中的“派”指的是个人唱腔或表演特征,一般以艺术家姓氏命名,比如京剧中的“谭派”、“梅派”,越剧中的“范派”、“袁派”等。因此,戏曲表演中流派的形成与艺术家个人的嗓音、创腔、表演密不可分。

华素琴(1926-2003),华派艺术创始人,艺名筱素琴,出生于上海,江苏扬州江苏县邵伯区戚墅庙华家庄人,因家贫九岁拜师从艺,十六岁登台,擅长青衣、刀马旦、武旦、老旦等行当,代表剧目有《白蛇传》《百岁挂帅》《三请樊梨花》等,代表唱段《断桥》【软平调】、《恩仇记》【南调】、《百岁挂帅》【梳妆台】等。在她的一生中,除了学习扬剧外,她曾拜扬州清曲艺人陈万生、唐锡奎为师,学习当地古老曲种扬州清曲;还曾跟随徽班艺人出身的京剧演员周伍保学习武戏,精通“唱、念、做、打”。

“唱、念、做、打”是戏曲表演的基础,演员在历史程式性规范下,通过这四方面完成对角色的塑造,不断创作和润色,常演常新。“华派”成功之处就在于能够充分利用这四要素完成“角色”塑造,形成具有个人标识的程式性表演,成为“角色”与“观众”两者之间的桥梁。华素琴“我”中有“角色”“你”,“角色”中有“我”的表演,让观众接纳“角色”“他”,形成华派表演“范式”,完善扬剧剧种表演体系。华素琴擅长从本质上理解、体会“过去”的“角色”,去除“角色”在社会维度中的“假我”,深刻体会,挖掘角色的“本我”。比如,《恩仇记》中菊香与小姐游园时所唱的【南调】设计,就是人物“本我”角色创作的典范。

华派艺术“淡和中正”,风格端庄,融洽内敛。在创作过程中,谦虚谨慎,中正含蓄。每一个人物、每一个步伐、每一段唱腔都设计的不偏不倚,恰到好处。她的演唱不追求炫高奇梢,也不平直沉闷。正如梅兰芳所说“有些炫奇取胜的唱腔,虽然收效于一时,但终归是站不住脚的,因为它本身是不协调的,同时,风格也是不高的”“腔无所谓新旧,悦耳为上……戏是唱给别人听的,要让他们听的舒服,就要懂得‘和为贵’的道理,然后体贴剧情来按腔”梅兰芳赞赏到“剧团还在长安剧场为京剧艺术大师梅兰芳先生演出了《断桥》等折子戏,梅先生在演出后接见了华素琴,盛赞刻画人物性格的技巧,梅先生谦逊地说:‘白娘娘到了断桥仍如此体贴许仙,京戏还没有这样讲究,要向你们学习’。”可见华派唱腔之巧妙,表演境界之高超。

“流派”是中国戏曲发展中独特的现象,它在人物、角色、观众,历史、现实、未来多重维度关系层面中氤氲,对某剧种发展有着深远的影响。可以说中国戏曲史即是流派发展史,或者说中国戏曲如果没有流派的产生,它将会停滞不前。各剧种中流派的产生是剧种发展、成熟的标志,京剧上谭鑫培“谭派”推进京剧走向成熟,梅兰芳“梅派”将京剧表演完善,并让京剧走向了世界戏剧舞台,确立了中国戏剧表演体系“梅兰芳体系”。扬剧中“高派”、“金派”的创腔推进扬剧走向成熟,“华派”的产生让扬剧表演走向完善。正是华派的形成,将扬剧推向了全国,使得更多人认知、认可它。同时,她的创腔手法、创演程式为扬剧甚至戏曲界留下了诸多经典的人物形象及经久不衰的历史剧目,为剧种、为传统艺术生生不息的流传发展提供有益范式。老一辈艺人在二度创作过程中的审美导向及艺术精神值得我们这代人不断研究与学习。我们应当重视并深入挖掘各剧种“流派”的产生、发展并仔细分析流派的贡献与价值,为当代中国戏曲的发展起到有益的启示。