超深裂缝性砂岩气藏增产地质工程一体化关键技术与实践

王志民 张 辉 徐 珂 王海应 刘新宇 来姝君

( 中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院 )

0 引言

塔里木盆地库车前陆盆地白垩系巴什基奇克组储层埋深普遍大于6000m,最深探井超过8200m,储层高温高压,最高温度超过190℃,最高压力达到143MPa。储层基质孔隙度为4%~8%,基质渗透率为0.01~0.1mD,属于低孔特低渗储层[1-2]。天然裂缝是改变超深储层渗透性和流体流动能力的重要因素,通过对库车克深气田22 口试采井产能分析表明,裂缝对气井产能贡献率大于95%[3-4]。但是天然裂缝的强非均质性发育也导致气藏更加复杂[5-7],单井有效增产是复杂气藏效益开发的关键。

水力压裂是非常规油气藏和低渗透油气藏增产的常用技术。通过从井筒向地层注入高压流体,形成大尺度人工裂缝,同时利用支撑剂保持裂缝开度,从而提高渗流能力改造储层,实现油气井高产的目的。在非常规页岩气开发中,水力压裂技术有效实现了低渗储层的高效动用,是实现页岩气革命的重要技术支撑[8-16]。但传统的压裂型储层改造方法,对于具有高温高压条件的超深油气藏而言,存在工程安全风险高、成本高等缺陷,并且对井筒和油气藏存在破坏风险 [17]。

目前的研究和生产实践证明,影响超深层气井高产的关键因素是天然裂缝的钻遇和导流能力的激活。王俊鹏等对克深气田的统计发现,缝网发育的气井完井测试产量达到100×104m3/d,而裂缝不发育气井的自然产量约为(1~4)×104m3/d[4];张辉等提出天然裂缝与现今最小水平主应力之间的关系是气藏渗透率和气井产能的重要主控因素之一[18]。因此,本文以库车坳陷为例,在地质研究基础上,强化储层的力学行为评价,即开展地质力学研究。本文所指的地质力学是建立于油气勘探开发领域的一系列地质力学基础理论、技术原理和应用实践的集合,贯穿于勘探开发全生命周期,旨在解决提产提速的工程地质问题以支持油气田提质增效。地质力学是以“五压力”预测技术、三维岩石力学场构建技术、四维非均质应力场建模技术、复杂缝网交互模拟技术等为核心的系列关键技术,以岩石力学、构造力学、渗流力学为基本理论体系,以地球物理方法为基本研究手段,是广泛运用物理模拟与数值模拟技术的集合。作为衔接地质和工程的纽带,地质力学将地质研究成果全面、完整、准确地翻译为实用、简明、标准的工程数据,以解决地质研究成果与工程地质参数不匹配的矛盾。

据此,本文提出一种地质工程一体化增产关键技术体系,形成从井位优选—井型、井轨迹优化—改造方案设计的多维度超深储层增产工作流程,降低超深储层压裂施工压力,减少施工过程中的井控风险,在库车前陆盆地应用150 余口井,实现了气井无阻流量3~5 倍的增产效果。

1 基于裂缝性甜点预测的井位优选技术

库车前陆盆地资源量丰富,但其地质条件极其复杂,受强烈挤压变形和塑性盐层影响,盐上浅层、巨厚盐层和盐下深层构造的差异给油气井钻探和油气勘探开发带来极大挑战,特别是目的层裂缝极其发育,储层非均质性极强。

天然裂缝是影响该类储层渗透性决定因素,井筒钻遇更多天然裂缝是实现单井增产的重要手段。同时在库车前陆盆地的勘探开发经验表明,钻遇有效天然裂缝是更为关键的因素[19]。有效天然裂缝是指裂缝走向与现今最大水平主应力方位夹角较小(不大于45°)的裂缝,该类天然裂缝在现今地应力场环境下具有更好的渗透性,同时在改造过程中具有更低的激活压力,更容易发生剪切破裂,增加裂缝密度和提高导流能力。因此在井位部署阶段,在常规构造预测的基础上,预测有效裂缝分布规律,选择裂缝活动性好的区域部署井位,实现在井位部署中即考虑后期储层改造难易程度,这对于超深裂缝性储层增产具有重要作用。

基于裂缝性甜点预测的井位优选,主要从现今地应力场分布特征、天然裂缝活动性分布特征两方面进行综合分析,判断储层改造难易程度,其中裂缝活动性是指裂缝的剪切滑移率(也称裂缝剪正比),一般用裂缝面剪应力与正应力之比表示,裂缝活动性好,则沟通渗流的有效性越高。研究发现,现今地应力较低的区域,储层物性较好,天然裂缝发育,改造施工压力较低,气井产能往往较高,因此低应力区是井位部署优选的重要区域。根据三维地应力场建模技术,可以实现对超深复杂构造现今地应力分布规律的刻画,图1a 为库车前陆盆地克拉苏构造带A 气藏现今最小水平主应力的分布图,部署的大斜度井A1002井靶点即选择在构造的低应力区域。

天然裂缝活动性预测方法是在三维地应力场模型和天然裂缝预测模型的基础上,通过计算裂缝面所受剪切应力与正应力,并根据摩尔—库仑破坏准则,评价天然裂缝剪正比。天然裂缝剪正比越高,裂缝潜在力学活动性更好,渗透性更好。图1b 为A 气藏的天然裂缝活动性预测模型,A1002 井井位优选在裂缝活动性好的区域。

图1 A 气藏最小水平主应力分布图和裂缝活动性预测图Fig.1 Distribution of minimum horizontal principal stress and prediction of fracture activity of gas reservoir A

2 基于地质力学特征的井型、井轨迹优化技术

尽可能穿过更多数量、更高质量(裂缝活动性好)的天然裂缝是超深裂缝性储层井轨迹设计需要考虑的一项重要内容。若研究区发育低角度—水平裂缝,直井能够最大可能穿过更多裂缝;若研究区发育高角度—直立裂缝,直井往往会错过多数裂缝,而大斜度井或水平井能够最大可能穿过更多裂缝(图2a)。

库车前陆冲断带深层白垩系砂岩储层受喜马拉雅运动多期推覆强挤压影响,发育大量构造裂缝。大量岩心、成像测井统计结果表明,该区超深储层天然裂缝倾角集中于50°~80°,倾角低于30°的裂缝少见,以高角度缝和斜交剪切缝为主[20]。同时裂缝分布受到岩性、地层厚度、构造形态和断层的共同影响,天然裂缝主要分布于背斜翼部及断层附近等应力集中区,背斜核部相对不发育,裂缝具有强非均质性。因此在三维构造建模和三维地应力场建模的基础上,建立基于构造恢复和古应力场的天然裂缝预测模型,明确研究区天然裂缝发育特征,包括裂缝密度、裂缝产状及优质裂缝发育部位,选择科学合理的井轨迹,对于钻遇更多的天然裂缝具有重要作用。如图2b 所示,不同井斜、不同方位的井轨迹钻遇天然裂缝的数量可能存在较大差异。

图2 不同井型、不同井轨迹钻遇天然裂缝示意图Fig.2 Schematic diagram of natural fractures encountered by different well types and well trajectories

对于大斜度井和水平井而言,不同的井轨迹对后期改造能够形成的裂缝网络具有重要影响。根据真三轴大岩样水力压裂实验结果,影响超深裂缝性储层改造缝网形成的关键因素为高地应力和天然裂缝网络。高应力(现今最小水平主应力超过150MPa)导致压裂施工难度大,高应力差(水平应力差超过30MPa)导致压裂容易形成平面双翼缝,形成缝网难度大。一方面,地层发育天然裂缝影响压裂人工裂缝延伸;另一方面,压裂过程中天然裂缝与人工裂缝的交互作用也是影响压裂能否形成复杂缝网的关键。不同的井轨迹由于与现今地应力和天然裂缝交互的不同,形成的水力压裂缝网可能存在巨大的差异。

图3 显示了库车前陆冲断带某大斜度井不同井轨迹对压裂后最终形成缝网的影响,该井区域现今最大水平主应力方位为北东—南西向。模拟结果可以明显揭示3 个结论:(1)超深储层压裂人工裂缝受到现今地应力的强烈影响,人工裂缝走向主体为最大水平主应力方位。(2)不同方位的井轨迹钻遇天然裂缝的数量不同,天然裂缝对人工裂缝的延伸产生明显影响,人工裂缝在部分井段被天然裂缝网络捕获,尤其是在大斜度井井轨迹的末端,由于地应力的增大,人工裂缝突破天然裂缝变得非常困难,人工裂缝延伸距离有限。在靠近垂直井筒的井段,由于地应力较小,人工裂缝表现为穿越天然裂缝或沿着天然裂缝延伸的特征,人工裂缝的延伸距离明显变长。(3)不同方位井轨迹由于与区域现今最大水平主应力方位夹角的不同,最终形成的缝网体积也明显不同。最为突出的是井轨迹方位为235°时,由于该轨迹与区域现今最大水平主应力方位完全平行,导致压裂过程中人工裂缝沿着井筒方向延伸,无法形成复杂缝网。另外,方位为180°的井轨迹与现今最大水平主应力方位夹角较小,形成的缝网体积也较小。其中方位为135°和150°的井轨迹与最大水平主应力方位夹角大,改造过程中天然裂缝与人工裂缝相互作用,能够形成相对较大的缝网体积。

图3 某井不同井轨迹压裂缝网模拟图Fig.3 Simulation diagram of hydraulic fracture networks of a well with different well trajectories

超深裂缝性储层由于天然裂缝高倾角和发育的强非均质性,大斜度井和水平井相对直井能够钻遇更多的天然裂缝,根据库车前陆盆地博孜—大北区块的实钻情况,大斜度井钻遇天然裂缝数量能够比同构造直井钻遇裂缝数量增加78%。同时针对大斜度井和水平井钻探,应根据现今地应力特征和天然裂缝发育特征优化井轨迹设计,优选与现今最大水平主应力方位夹角较大的井轨迹方位和能够钻遇更多天然裂缝的井轨迹,更有利于后期完井压裂形成大的改造体积,有助于通过钻遇更多裂缝或形成更大缝网体积提高单井产能。

3 基于地质力学的改造方案设计技术

压裂改造一方面可以激活超深储层天然裂缝,促使天然裂缝发生剪切滑移,达到扩大天然裂缝开度、增加裂缝面粗糙度、降低裂缝内胶结等作用,从而增加井周储层渗透率;另一方面也可以降低钻井过程中钻井液对裂缝性储层的伤害,恢复储层自然产能[21-23]。但超深裂缝性储层改造前的储层品质评价和压裂方案的定量优化尚无成熟方法,缺乏指导依据,造成改造方式和施工参数优化困难,改造后气井产能难以预测[24]。

3.1 建立可压裂性预测新模型

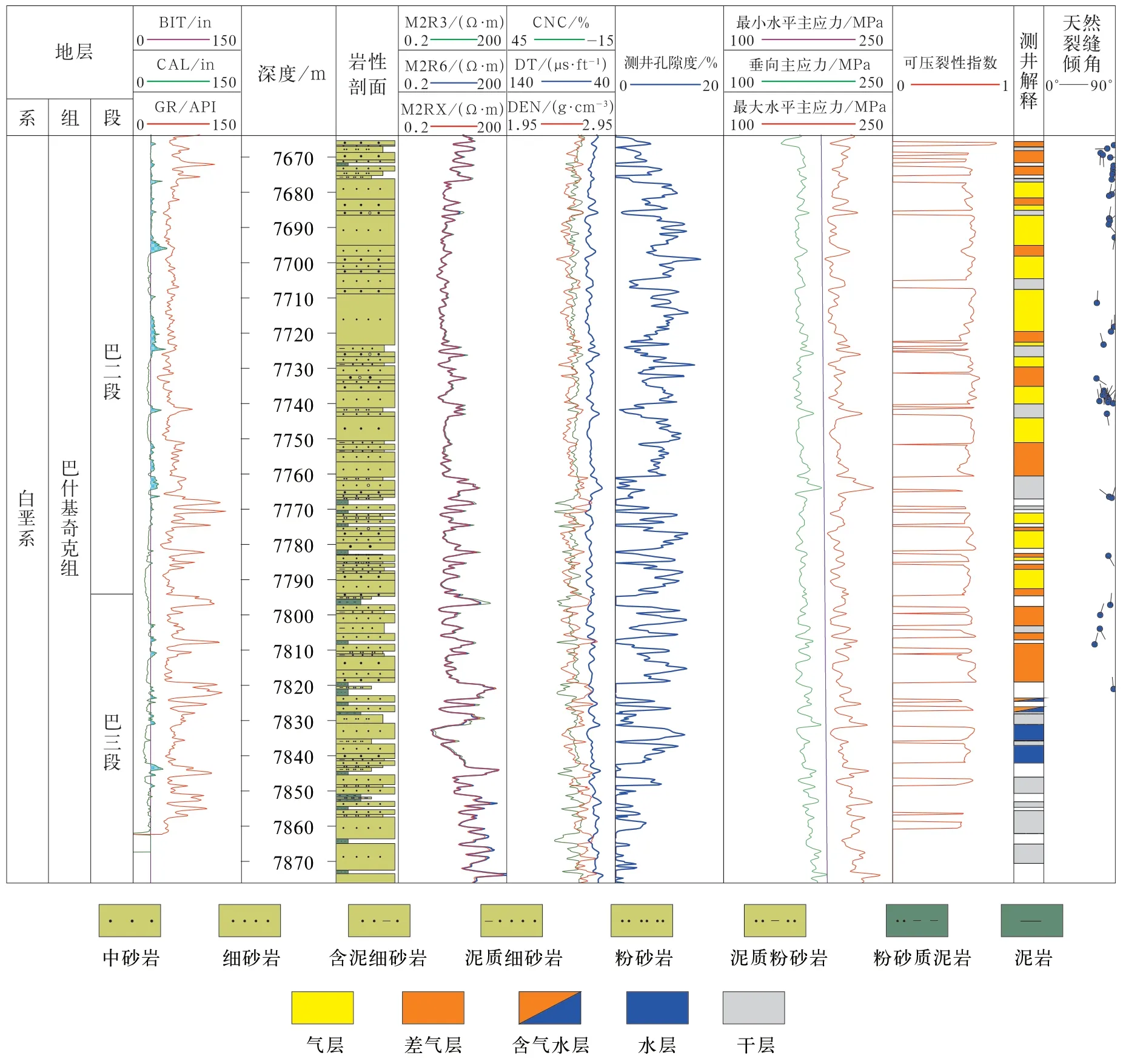

根据岩石力学实验、地应力场建模及天然裂缝剪切变形能力对压裂后产能的影响分析,建立了综合考虑地应力、天然裂缝、岩石脆性和韧性的可压裂性预测新模型,相对页岩气中只考虑岩石脆性和韧性的可压裂性预测方法,新的可压裂性预测方法对高应力背景裂缝性储层井间和层间压裂难易程度反映更敏感,能够有效识别储层差异[25-26]。图4 显示了库车前陆盆地某气田两口气井岩石脆性、韧性、地应力和天然裂缝剪正比的差异,以及根据两种不同方法计算的可压裂性指数对比结果。对比可知,常规可压裂性预测方法对储层应力、裂缝特征存在明显差异的两口井没有很好的敏感度,两口井的常规可压裂性指数差异不大。但新可压裂性预测方法由于考虑了地应力和天然裂缝这两个对超深储层压裂影响大的因素,计算结果具有明显的差异性。其中208 井由于现今应力值较低,天然裂缝的剪切变形能力更强,评价出的新可压裂性指数值明显低于2-2-8 井。两口井改造后的产能同样差异巨大,其中208 井改造后无阻流量超过400×104m3/d,而2-2-8 井改造后无阻流量不到10×104m3/d。

图4 某气田两口气井不同模型计算可压裂性指数对比图Fig.4 Comparison of fracabililty calculated by different models of two gas wells in a gas field

可压裂性新模型适合超深层强应力背景下裂缝性砂岩的可压裂性评价,以此优化压裂工程方案,为储层改造方式选择、压裂分级优化、射孔位置确定、注入压力选择、泵注程序优化等提供依据。

3.2 近井筒储层完井品质评价技术

超深储层的物性、天然裂缝发育、地应力等具有强非均质性特征,通过测井等方式取得的井筒资料往往只能代表井筒储层特征,可能与井周储层的完井品质存在较大差异,因此开展近井筒尤其是压裂尺度的储层完井品质评价对于压裂方案的优化和压裂改造效果的提高具有重要意义。研究基于高精度三维地应力建模和裂缝活动性预测技术,通过评价井周地应力特征和天然裂缝的活动性,建立井周储层完井品质评价技术。

图5 显示某气井井筒地质力学评价结果。一维地应力建模和可压裂性评价显示:该井井筒地应力较高,最小水平主应力超过160MPa,储层新可压裂性指数较低,天然裂缝走向与现今最大水平主应力方位夹角较大,裂缝面受到较大的正应力作用,天然裂缝激活开启的井底净压力梯度高达2.35MPa/100m。图6 显示该井井周天然裂缝有效活动性评价结果,虽然该井井筒钻遇的天然裂缝活动性较差,与井筒资料评价一致,但该井井周存在一组红色的裂缝活动性好的天然裂缝,显示井周储层完井品质较好。

图5 某气井井筒地质力学评价成果图Fig.5 Evaluation results of wellbore geomechanics of a gas well

通过新可压裂性预测井筒技术评价、近井筒储层完井品质评价及气藏储层品质的综合认识,制定该井加砂压裂造长缝、沟通井周有效天然裂缝网络的压裂改造方案。该井自然测试产能天然气不足10×104m3/d,改造后无阻流量超过200×104m3/d,取得显著的提产效果。

图6 某气井井周地质力学评价成果图Fig.6 Geomechanics evaluation results around the wellbore of a gas well

基于地质力学建立的井筒—井周—气藏的综合储层完井品质评价技术,实现了超深裂缝性储层不同环节、不同尺度上的综合提产方案优化,为压裂改造方案设计提供了科学的参考依据,提高了压裂方案设计的针对性,取得了显著的提产效果。

4 结论

研究针对超深裂缝性砂岩气藏增产难题,基于储层非均质性和各向异性强的特征,通过地质工程一体化工作方式,提出了从井位部署—井型、井轨迹优化—改造方案设计的一体化综合增产理念,技术的实施有效降低了超深储层压裂改造的难度,实现气井无阻流量3~5 倍的增产。同时也为类似的埋藏超深、裂缝发育的油气藏的高效开发奠定了一定的基础。

(1)超深储层由于超过6000m 的埋深,地层高温高压高应力等条件,增产机理与中—浅层储层增产不同。尤其是天然裂缝的非均质性发育导致更加复杂,必须开展地质工程一体化综合增产研究。

(2)通过建立从井位部署—井型、井轨迹优化—改造方案设计的一体化增产技术体系,能够把控超深储层增产的关键因素,实现更精准更有效增产,助力超深油气藏高效益勘探开发。

(3)地质工程一体化通过优选低应力井位,优化井型、井轨迹,穿越更多活动性裂缝,可以降低压裂施工压力,能够更有效避免常规压裂改造面临的风险。