沁水盆地潘庄煤层气田地质工程一体化应用实践

米洪刚 朱光辉 赵 卫 张 兵 彭文春 刘红星 吴 见

( 1 中联煤层气有限责任公司;2 中法渤海地质服务有限公司 )

0 引言

沁水盆地南部是我国煤层气生产的重要基地之一,其中潘庄气田煤层构造简单、厚度较大、煤体结构良好,埋藏浅、煤层顶板封闭性能好,煤层气含量高、渗透性好[1-2],是一个得天独厚的煤层气开发有利区。潘庄煤层气田从1992 年开始勘探,2006 年成功试验多分支水平井,2011 年底进入大规模开发阶段。

然而潘庄煤层气田在开发过程中,面临4 个问题:一是多分支水平井工艺难、成本高,开发经济效益未达预期;二是气田产量从2015 年开始出现递减现象;三是15 号煤层存在排采效果不理想及含硫问题,难以形成产能接替;四是薄煤层未引起重视。由此要求地质、工程技术人员紧密结合,开展勘探、开发、地质、工程一体化联合攻关研究,精细分析构造、地层岩性、煤体结构、物性等产能主控因素[3-11],从地质角度向工程提出需求,工程通过优化参数来保障地质目的,实现15 号煤层及薄煤层煤层气的经济开发[12],保障气田产能有序接替。

1 概况

1.1 气田基本情况

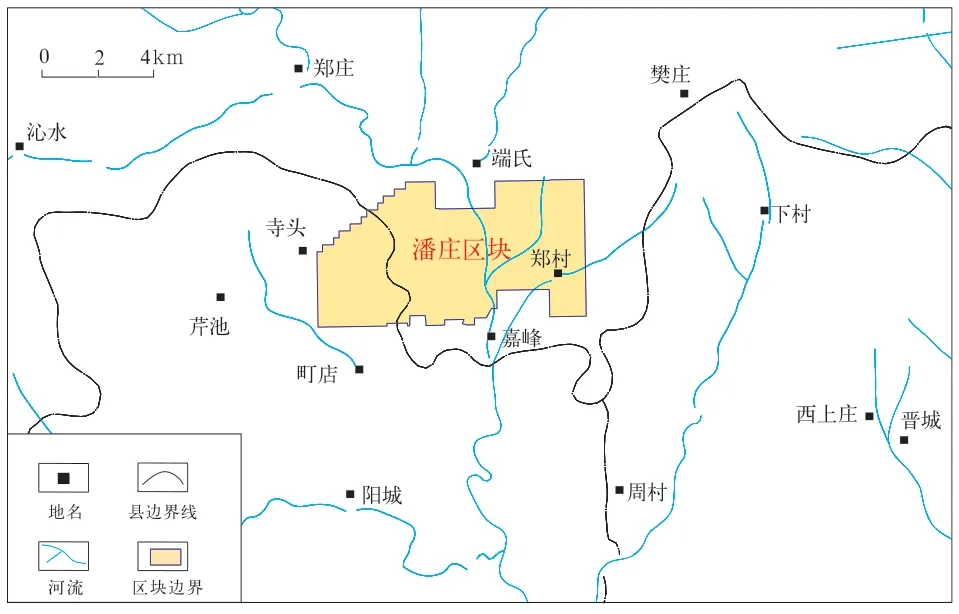

潘庄煤层气田主要位于山西省晋城市沁水县境内(图1),地形条件复杂,海拔900~1200m,区块内主要河流为沁河。2016 年底完成潘庄气田3 号煤层产能建设,建成产能近5×108m3/a,后期在气田内部不断挖潜,地质认识与工艺技术不断创新,通过地质工程一体化,产能规模由一个气田扩大为三个气田,采收率大幅度提升,气田开采15 年,产量持续上升,目前在产井300 余口,场站6 座,年产量超10×108m3,是中国目前产能规模最大的煤层气区块。

图1 潘庄煤层气田地理位置图Fig.1 Geographical location of Panzhuang CBM Field

1.2 构造特征

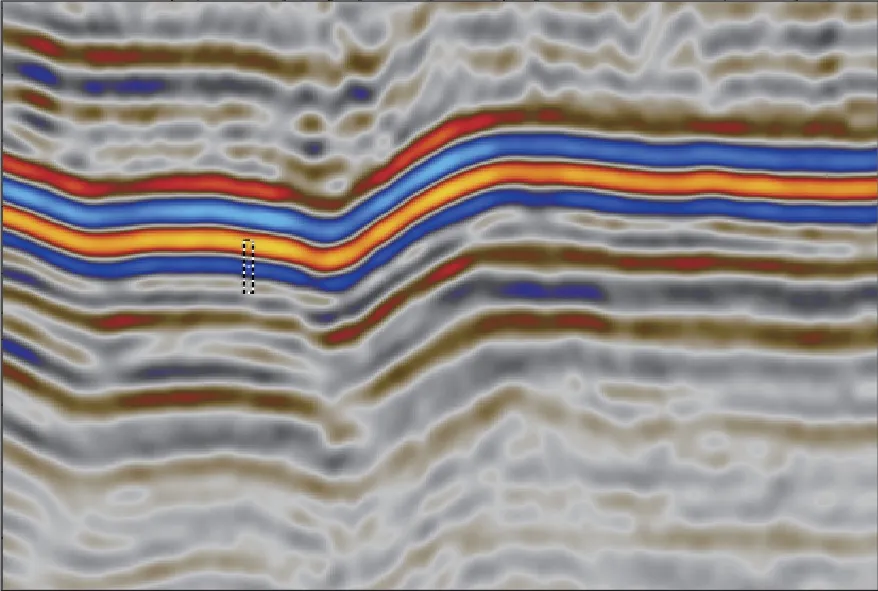

潘庄煤层气田构造位置位于沁水复向斜盆地的翘起端,地层走向总体为近东西向、倾向北的单斜(图2)。构造以近南北走向的褶皱为主,以背斜、向斜相间的形式出现,在此背景上次一级褶皱构造较为发育,地层倾角一般不超过8°,整体构造较简单[13]。

图2 潘庄煤层气田地震剖面图Fig.2 Seismic profile in Panzhuang CBM Field

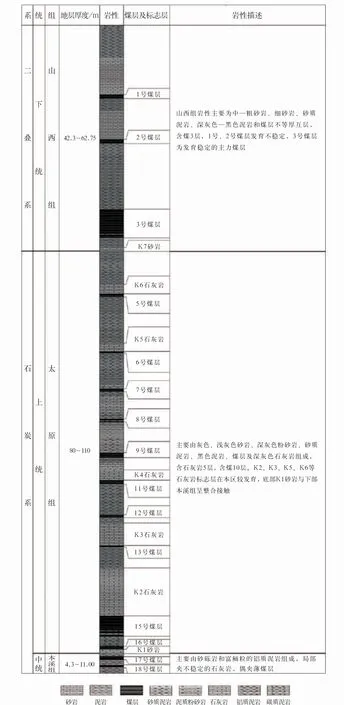

1.3 地层特征

潘庄气田煤层主要分布在山西组(P1s)和太原组(C3t)。山西组为发育于陆表海沉积背景之上的三角洲沉积,岩性主要为灰色、深灰色砂岩,夹泥岩、砂质泥岩和煤层,底界为K7 砂岩。山西组主要发育1 号、2 号、3 号煤层(图3),其中3 号煤层稳定发育。太原组为海陆交互相沉积,岩性为砂岩、泥岩、石灰岩和煤层互层,底界为K1 砂岩,其中浅海相石灰岩全区稳定分布,发育多层煤,并含有丰富的类、珊瑚类、腕足类化石,是地层对比的主要标志。太原组主要发育5 号、6 号、7 号、8 号、9 号、11 号、12 号、13 号、15 号和16 号煤层,其中15 号煤层发育较稳定。

图3 潘庄煤层气田含煤地层综合柱状图Fig.3 Comprehensive stratigraphic column of coal bearing strata in Panzhuang CBM Field

潘庄煤层气田气体以吸附状态存储于煤层中,3号和15 号煤层的吸附能力比较强,是煤层气勘探开发主力煤层。3 号煤层厚度为5~7m,平均为5.7m,含气量为15~25m3/t;15 号煤层厚度为2~6m,平均为2.6m,含气量为15~30m3/t。1 号、2 号、5 号、6 号、7 号、8 号、9 号、11 号、12 号、13 号、16 号煤层均为薄煤层,单层薄,厚度为0.2~1m,但累计厚度大,平均为4.42m,含气量为13~19m3/t,平均为16.5m3/t。

1.4 煤层气勘探开发历程

潘庄煤层气田发育多套煤层,为了将煤层气效益最大化,开展滚动勘探开发工作。整体历程包括以下3 个阶段:

(1)大力开发3 号煤层、兼顾评价15 号煤层阶段(1992—2016 年)。潘庄煤层气勘探始于1992 年,潘庄中区于2001 年提交3 号、15 号煤层气探明储量。2006—2007 年,在3 号煤层成功实施6 口多分支水平井,取得单井最高日产气量10.5×104m3,单井平均日产气量达5×104m3,创造了中国煤层气产量的最高纪录,多分支水平井开发技术获得重大突破[14-16]。2012 年开始规模产能建设,由潘庄中区向东区、西区滚动开发,完成58 口水平井,于2016年底完成产能建设工作量。期间东区、西区3 号、15 号煤层分别于2010 年、2015 年提交煤层气探明地质储量。

(2)生产3 号煤层、接替开发15 号煤层阶段(2017—2019 年)。此阶段为了提高储量动用程度,实施单分支水平井180 余口,2019 年产气量相较2016 年增产60%,取得良好的开发效果。

(3)生产3 号、15 号煤层及评价薄煤层阶段(2019年至今)。潘庄气田的薄煤层勘探正式开始于2019 年,试采井单井平均日产超过5000m3,展现出良好的开发潜力。

2 勘探开发期间面临的问题及对策

2.1 面临的问题

(1)3 号煤层开发主体技术效果不佳,开发遭遇瓶颈。

潘庄气田3 号煤层地质资源条件优越,通过前期地质认识及技术试验,于2004 年首次成功实施了多分支水平井,2004—2013 年在潘庄区块实施40 余口井,包括裸眼单主支多分支水平井、裸眼双主支多分支水平井和主支筛管多分支水平井,钻井过程中由于煤层段钻进困难,容易发生坍塌和漏失,造成工期较长、成本较高,且井眼无支撑、煤层垮塌、堵塞通道等因素,单井平均日产不足10000m3,且有多口为低产井,未达到预期效果。

2006—2007 年投产的井组,排采2~3 个月见套压,3~6 个月达到峰值产量,之后进入长达6 年的稳产阶段,稳产期单井平均日产气量超过方案配产,2014 年后进入递减阶段[14],初始年递减率较高,开发形势严峻。

(2)15 号煤层开发技术尚未突破,难以形成产能接替。

潘庄气田15 号煤层虽然资源较丰富,但与3 号煤层相比,15 号煤层埋深相对较大,厚度相对较薄,孔隙、裂隙充填较为严重,含气饱和度、渗透率相对较低[2,16-17],顶板为石灰岩含水层,煤层结构疏松,容易垮塌,排采过程中产水量较大,煤粉不易控制,导致产气量较低,产量不稳定;同时15 号煤层普遍含硫化氢,开发技术尚未突破,暂时难以形成产能接替。

(3)薄煤层被认为不具勘探开发价值。

潘庄气田自上到下发育多套薄煤层,单层厚度多集中在0.2~0.6m,埋深为300~650m,按照煤层气常规勘探思路及提储要求,这些薄煤层不具备勘探开发价值。

2.2 采取的对策

针对上述技术难题,围绕煤层气勘探开发特点,从管理层面出发,以效益为目标,以管理创新为手段,建立地质工程一体化协同工作平台(图4),推行“地质工程一体化解决方案”,将地质、工程技术研究高度融合[18-20],寻找地质、工程“双甜点”,现场高效组织作业,专业技术人员根据现场情况实时优化和决策,实现煤层气效益开发。具体制定以下4 项对策:

图4 潘庄煤层气田地质工程一体化协同工作模式图Fig.4 Cooperative work mode of geology and engineering integration in Panzhuang CBM Field

(1)强化地质工程一体化。统筹管理、地质、工程等多专业人员,以落实产能、参数及主体技术为目标,精细研究区内煤层的煤体结构、含气性、渗透率等地质特征,优选有利开发层位,先厚再薄,优化井位部署,对厚、薄煤层开展差异化工程试验。地质上提出风险预警,工程上优化钻井参数,通过钻井设计加强地质、工程相结合,从反复实践中固化最优模式。实施过程中,物探、地质、钻完井专业技术人员同步跟踪,根据作业情况实时调整井眼轨迹及钻井参数,优选射孔层段及压裂工艺,保障地质预期的实现。

(2)优化3 号煤层开发技术。针对多分支水平井钻井工艺难度大、钻井周期长、成本高、井眼易垮塌等问题,地质与工程人员通力协作,对3 号煤层开发技术进行二次试验,优化水平井井眼轨迹,合理设计全角变化率、造斜点及稳斜段,充分利用钻井工具,提高钻井时效,降低钻井风险;同一台子井造斜点错开并根据方位合理安排钻井顺序,避免干扰及窜槽的影响。对部分难度较大的水平井结合摩阻扭矩、水力学的分析,降低作业风险;优化钻井液体系,有效保证井眼清洁及稳定并避免由此产生的岩屑堆积及钻井压力波动导致的井眼坍塌。

(3)开展15 号煤层脱硫技术试验。潘庄气田15号煤层排采期间,发现普遍含硫化氢,出于安全考虑,暂缓15 号煤层开发[21-22]。通过观测,气田西区、东区硫化氢含量较低(一般小于50×10-6),中区含量相对较高[一般为(100~1000)×10-6]。针对15 号煤层含硫的问题,钻井阶段优化钻井液,在钻井过程中将硫化氢含量控制在一定范围内,制定钻井预案。生产阶段采取各方面安全措施,并开展脱硫处理试验工作。

(4)分阶段探索薄煤层及超薄煤层潜力。根据潘庄气田实钻井揭露的薄煤层统计,厚度为0.2~0.4m 的煤层占比最大,为41%;厚度为0.4~0.6m的煤层占比为23%;厚度大于0.6m 的煤层占比为26%。但薄煤层累计资源量较大,平均资源丰度大于1×108m3/km2。针对这些“超薄”资源,分3 个阶段评价薄煤层潜力及开发技术。第一阶段优选单层厚度大且稳定分布的9 号煤层开展单层改造求产。第二阶段优选较厚薄煤层与主力煤层(15 号煤层或3 号煤层)合压或进行投球分压,合并试采。第三阶段根据薄煤层发育情况,把多层薄煤层采用合压或投球施工方式进行一级压裂施工,合采测试产能。

3 地质工程一体化实践成效

通过地质工程管理及地质工程技术一体化攻关研究,突破单支水平井技术,破解硫化氢难题,利用一趟管柱多层投球压裂技术动用超薄煤层,形成了适用于潘庄煤层气田的立体勘探开发系列技术,保障了气田经济、高效开发。

3.1 形成了厚、薄煤互层综合地质评价技术

通过对区内煤层地质条件精细刻画,利用近钻头技术,严格管控录井质量,确保岩性气测真实准确,实时进行地层对比,以地质认识为导向,加强随钻跟踪,深入评价,建立了钻前资料收集、钻中轨迹调整、钻后评价及井位优化四大随钻体系。形成了随钻地层对比、随钻计算及拟合、随钻煤层构造模拟及水平段随钻分析技术,成功指导单分支水平井井眼轨迹沿等高线方向探索,近4 年水平井着陆点设计与实钻的垂直误差下降37%,煤层钻遇率提高7%。

结合实钻资料及数据,系统分析全区构造及沉积特征、水文地质条件等,开展全区厚、薄煤互层有利区地质评价工作,建立了适用于潘庄的煤层气立体勘探开发选区评价指标体系,平面上优选潘庄中区为优先勘探及开发动用区,西区由于寺头断层影响,发育构造煤,列为开发后备区。纵向上3 号、15 号两个厚煤层根据试采效果及煤层特征,以单独开采为主;薄煤层优先开采5 号、6 号、7 号、8 号、9 号、11 号、12 号、13 号等煤层,采用合采模式。

3.2 形成了厚煤层主体单支水平井开发技术

潘庄煤层气田于2015 年开始试验单支水平井[23],包括带导眼单支水平井和不带导眼单支水平井,其中带导眼单支水平井工艺复杂,很难确保导眼和水平井联通,联通后也易堵塞,实施5 口井,没有达到预期效果。不带导眼单支水平井平均钻井工期及成本均是多分支水平井的1/3,实施井日产气量超过200×104m3,性价比最优,达到了预期效果,形成了厚煤层主体单支水平井开发技术。

3 号煤层单支水平井数占比为66.7%,产量贡献占74.9%。15 号煤层在产井平均日产超过7000m3,其中水平井平均单井稳产气量超过1×104m3/d;定向井平均单井稳产气量超过4000m3/d,单支水平井开发技术开发效果突出。

3.3 形成了适用于15 号煤层地质特征的脱硫开发技术

通过对潘庄气田现场H2S 含量的监测及后期开展的脱硫技术专项攻关工作,形成了从钻井到生产的配套脱硫开发技术。钻井阶段:揭开15 号煤层前,安装井控设备,储备应急物资;钻井队及作业队配备正压式呼吸器、报警器、H2S 气体检测仪;施工队伍需取得相关作业资质,同时制定防H2S 应急预案。生产阶段:15 号煤层井场安装固定式H2S 检测探头,悬挂H2S 警示标志牌和风向标;现场班组人员配备正压式呼吸器、手持H2S 检测仪;制定H2S 泄露泄漏应急预案、检测及取样操作规程。对高含硫井场加装雾化喷头设备向管线喷注三嗪类硫化氢抑制剂,同时加大投放量;对所有15 号煤层含硫井,在阀组加装脱硫填料塔,使产出气通过脱硫填料塔进行硫化氢脱除。

目前3 个高含硫井场加装雾化喷头设备后H2S含量下降80%,潘河增压站出站H2S 含量下降65%。后续脱硫塔分批次安装,预计可将煤层气中H2S 含量降至一类气范围内。

3.4 形成了薄煤层多层合采的低成本开发技术

通过单独探索9 号煤层产能,总结了单薄煤层压裂工程经验:由于改造过程中加砂较困难,容易造成砂堵,需要将施工排量控制在5m3/min 左右,若煤层厚度小于1m 则需要进行扩射。9 号煤层测试取得较好成效,平均单井产量超过1000m3/d,为薄煤层资源动用提振了信心。2020年探索第一口9号煤层(平均厚度约为1.2m)单分支水平井,完井周期为18 天,纯煤钻遇率为76.79%,投产40 天见气,产气效果超过预期。薄煤层单分支水平井试验的成功,推动了潘庄煤层气田薄煤层以直井、定向井为主、水平井为辅的混合井型开发模式。

通过厚、薄煤互层及多薄煤层合压合采试验,探索形成了与储层地质条件相匹配的分级合压工艺:薄煤层发育较少、与主力煤层距离较近时采用厚、薄煤互层合压或投球分压;多薄煤层跨度较小或储层物性差异不大时,采用一级压裂;多薄煤层跨度较大或储层物性差异较大时,采用两级压裂。每级压裂可采用层间投球压裂或缝网穿层压裂:层间投球压裂优选尼龙球,在压裂过程中多次投球,实现不同煤层层间暂堵;缝网穿层压裂需要优化排量、砂量、液量,使人工裂缝穿透上下隔层,实现各层充分改造。3 号、15 号煤层与其他薄煤层合压试验单井平均产量超过5000m3/d,9 号煤层与其他超薄煤层合压试验单井平均产量超过4500m3/d,效果明显,其中缝网穿层压裂效果尤为突出,定向井最高产量超过6500m3/d。

3.5 取得了显著效益

一是经济效益突出,实现低成本开发,年销售量为10×108m3,作业成本下降36%,取得良好的经济效益。

二是社会效益可观,助力改善能源结构,有效地弥补常规天然气在地域分布和供给量上的不足,有助于山西及周边地区改善能源结构。同时,按照“先采气后采煤”的开采原则,有助于降低瓦斯灾害,保障煤炭生产安全,减少矿井建设费用(巷道建设和通风费用减少1/4 左右),从而提高煤矿的生产效率和经济效益,有利于带动运输、钢铁、水泥、化工、电力、生活服务等相关产业的发展,增加就业机会,提高当地居民的收入水平,促进当地经济的发展。

4 结论

煤层气勘探开发具有特殊性,其成藏及运移特点有别于常规天然气,地质工程一体化是动用煤层气资源的有效手段。针对潘庄煤层气田开发过程中遇到的技术难题,采取地质工程一体化手段,以地质气藏研究为基础,以储层改造为重点,以多学科、多技术融合为保障,开展立体勘探、滚动开发,深化定量和定性分析,多种工程技术协同,建立“闭环管理、系统安排、打破分割、高效衔接”的管理模式,攻克了煤层气开发技术瓶颈,形成了4 项开发技术,为其他煤层气区块下一步勘探开发起到重要指导作用。潘庄煤层气田年产量突破10×108m3,开发成本大幅下降,经济效益、社会效益显著,是目前中国煤层气产能规模最大、效益最好的气田。

——河北引黄30周年感吟