幸福感的代际传递研究

邓小清

(江苏科技大学马克思主义学院,江苏 镇江 212003)

改革开放以来,中国创造了经济增长的奇迹。在经济总量飞速增加的同时,人均财富也稳定增加,我国已经进入全面小康社会。然而不平衡、不充分发展的矛盾凸显。宏观方面,区域不平衡与产业发展不充分等问题都需要在新发展格局下坚决贯彻新发展理念,实现区域协调与经济高质量发展;微观方面,贫富差距、阶层固化等问题亟待解决。微观个体发展差距的成因千差万别,其中重要原因之一在于现代化变迁带来了社会机会结构的变化,最重要的表现就是代际传递现象。由于代际传递是刻画代际机会公平的重要指标,因此研究代际传递现象具有重要的现实意义。现有文献研究的主要对象是客观变量的代际变动。本文从幸福感角度研究代际传递现象,论述主观福利的代际影响。

一、文献综述

代际传递现象一直是理论界关注的话题,现有文献从教育、贫困、收入等不同角度进行了研究。杜凤莲等的研究发现,中国教育代际传递的规模随时间延续呈现U型变化,即先减少后增加;并阐明了教育代际传递的微观影响因素。孙永强和颜燕采用中国家庭追踪调查(CFPS)实证研究得出,父亲与子代的代际教育传递没有显著的城乡差异,母亲与子代的代际教育传递呈现显著的城乡差异。张建华和万千的论证表明,高校扩招影响代际教育传递,且这种影响存在区域差异;在高等教育资源比较丰富的省份,高校扩招弱化代际教育传递,在高等教育比较贫乏的省份,高校扩招强化了代际教育传递。也有文献从贫困角度论证了代际传递现象。张立冬利用中国健康与营养调查(CHNS)的数据得出,代际贫困传递现象在农村非常显著,父代贫困的子代仍有较大可能重返贫困。林闽钢认为,贫困治理的关键在于缓解城市家庭的代际贫困传递,并提出了破解城市代际贫困传递的综合政策体系。李长健和胡月明通过城乡代际贫困传递的比较研究得出,农村父代受教育程度对代际贫困传递特别明显,城市里需要重点关注“因病致贫”现象。王卓认为,动态贫困包括暂时性贫困、长期性贫困和贫困代际传递等三种形态,代际贫困传递是最长期的贫困,需重点关注和治理。在学术界,代际流动也是代际传递概念的另一种表述,这方面的文献主要关注代际收入流动研究。汪小芹和邵宜航实证研究中国代际收入流动状况得出,各时期子代持久收入超越父代持久收入的比例不低于64%,代际收入流动总体上未表现出向下趋势,并且详细分析了各年代出生群体的代际收入流动状况。孙三百等从劳动力自由迁移角度分析了中国居民代际收入流动状况,研究表明,劳动力迁移对摆脱低收入代际传递有显著影响。刘琳等发现创业有利于收入代际流动,当然这种流动存在阶层差异。郑筱婷等研究了城市产业就业扩张对代际收入流动的影响,表明城市产业总体就业扩张促进了代际收入流动,并且这种流动在不同细分产业的表现有所不同。

也有文献研究了代际因素对幸福感的影响。李芳芝和张焕明的研究表明,代际流动显著提高了居民幸福感,并且这种影响存在群体间差异。葛传路等实证分析代际贫困传递对居民幸福感的影响,结果发现,代际贫困传递促使居民幸福感显著下降。王积超和方万婷的研究发现,代际支持提升老年人幸福感的作用高于其他人口特征变量。陆方文等研究了子女性别对父母幸福感的影响,实证发现,在子女成家之前,子女性别对父代幸福感影响不显著;而在子女结婚生育阶段,女儿给予父代的幸福感比儿子显著更高。冷晨昕和陈前恒分析了子女数量对父母幸福感的影响,结论表明,子女数量与父母幸福感存在着倒“U”型关系。现有文献中,关于幸福感代际传递的研究较少,本文拟从幸福感角度出发,实证分析父子间代际传递的影响。

二、数据来源与变量设定

本文采用数据来自2018年的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS),CFPS的调查形成了大量的关于社区、家庭和个人的信息数据库,并且具有完善的父子两代关系信息。本研究匹配了父子两代的数据,并且做了如下处理:①子代年龄必须在18岁以上,18岁以下的样本删除;②删除重要变量缺失的样本;③删除极端值样本。

实证分析代际传递现状,需构建模型,具体设定如下:

其中,被解释变量为子代幸福感,数据来源于CFPS问卷调查中受访者回答“觉得自己有多幸福(0分代表最低,10分代表最高)”的答案,关键解释变量fhappiness为父代幸福感,也来源于此问答。α为父代幸福感对子代幸福感的弹性系数,数值越高,表明影响程度越大,代际传递性越强。在控制变量X方面,分为父代特征、子代特征、家庭特征等三个方面。父代特征包括性别、年龄、教育、户口、婚姻、工作状况等变量,子代特征也覆盖这些指标。家庭特征包括家庭居住地(城镇或乡村)和家庭年收入,其中家庭年收入取对数值。

三、实证分析

(一)全样本基准回归分析

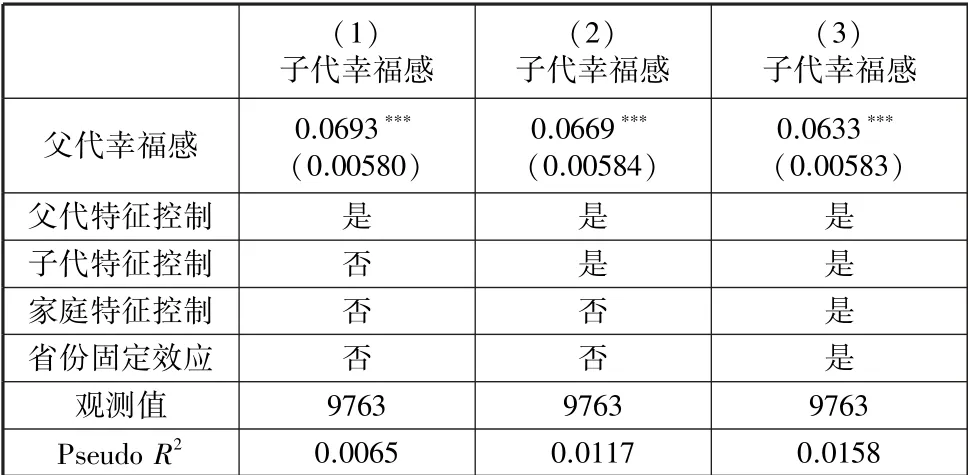

由于幸福感的赋值符合明显的排序模型特征,因此我们使用有序probit模型进行基准回归分析,回归结果如表1所示。模型(1)只控制了父代特征,模型(2)控制了父代和子代特征变量,模型(3)在控制父代和子代特征变量的基础上,控制了家庭特征变量和省份固定效应。最终回归结果高度相似,父代幸福感影响子代幸福感,且在1%的水平上显著,幸福感的代际传递明显。

表1 父代幸福感对子代幸福感的影响

(二)分组回归结果

1.不同收入水平的代际幸福感传递

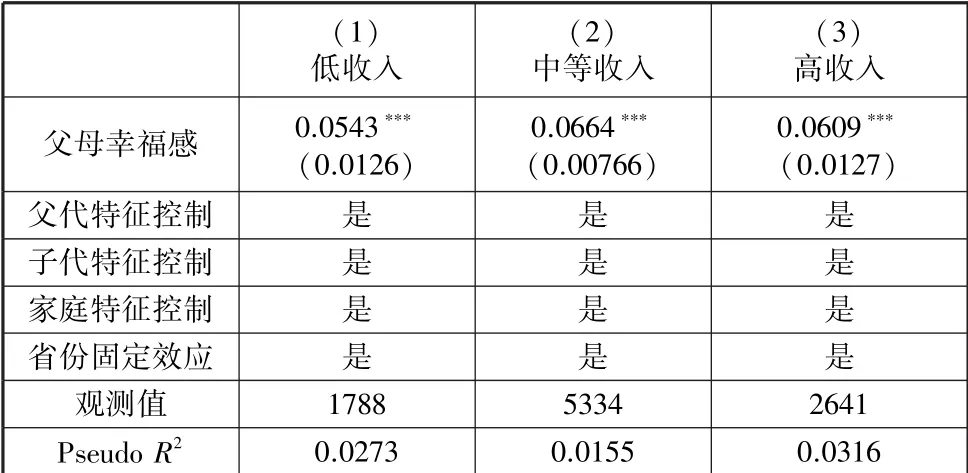

将样本中家庭收入处于最高25%的家庭作为高收入家庭,处于最低25%的家庭划为低收入家庭,其他家庭作为中等收入家庭样本,回归结果如表2所示。中等收入家庭的父代幸福感能更多地影响子代幸福感,而高收入家庭和低收入家庭的影响系数相对较低,幸福感的代际传递较弱。这也符合伊斯特林幸福悖论,更多的财富并不一定带来子代更高的幸福感。反而是中等收入群体,其幸福感的代际传递更加明显。

表2 不同收入水平的代际幸福感传递

2.不同教育水平的代际幸福感传递

将父母教育程度在中专及以上水平的样本计入高教育组,反之则为低教育组。不同教育水平的代际幸福感影响如表3所示。低教育水平的代际幸福感影响更大,主观福利流动容易固化,后代幸福感也可能会更低。当然,教育对代际幸福感的传递影响不大,从表3模型(1)和模型(2)的影响系数可以看出,两者差距较小。

表3 不同教育水平的代际幸福感传递

续表

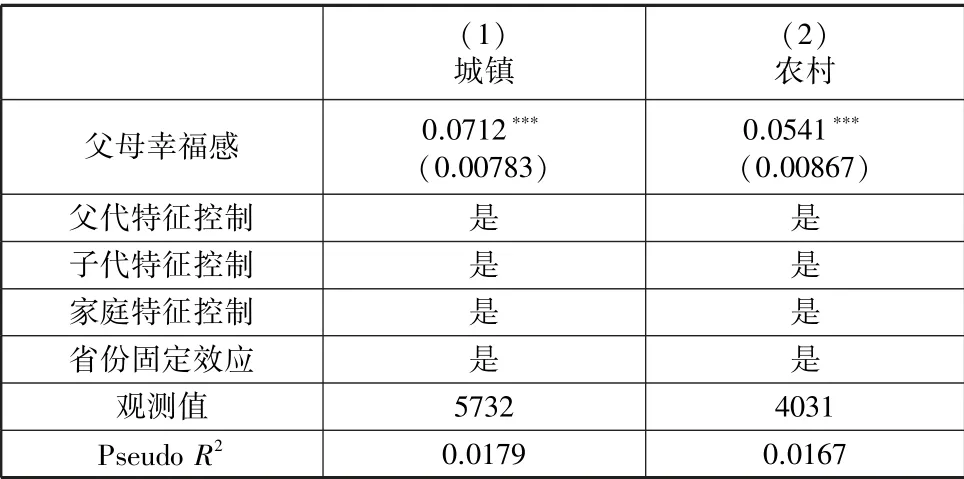

3.城乡区域的代际幸福感传递

城乡二元分割体制影响微观经济世界。城镇和农村地区的代际幸福感传递是否不同?结果如表4所示。城镇地区的代际幸福感影响显著更强,父代幸福感更能传递给子代。而农村地区则显著更弱,说明代际主观福利的流动性更强,这可能是因为农村社会变迁带给农民更多的机会,父代幸福感低并不一定意味子代幸福感低,子代可以通过努力提升自己的幸福感。

表4 城乡区域的代际幸福感传递

四、稳健性检验

(一)测量误差检验

本研究采用的数据来自问卷调查(CFPS),采集过程中如果存在较大的测量误差,则会影响计量结果的准确性,因此进行测量误差检验很有必要。在CFPS问卷调查中,设有受访者接受调查的态度问题,即访问过程中,受访者在多大程度上表现出急于结束调查。选项数值由低至高为1~7,数值越大,表明受访者越急于结束调查,测量误差可能性增大,问卷可信性降低。因此,我们将受访者父代和子代中“急于结束调查”的赋值为6和7的样本删除,再进行基准回归,结果如表5所示,父代幸福感显著影响子代幸福感,幸福感的代际传递性质明显,这与基准回归结果高度相似。

表5 幸福感的代际传递之测量误差检验

(二)变换计量方法

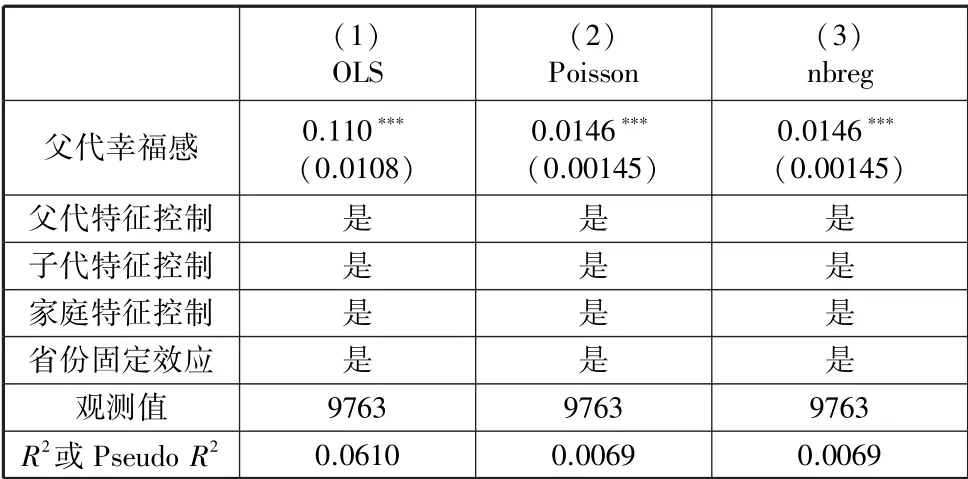

变换计量方法是一种常用的稳健性检验方法。本文的基准回归使用了有序Probit回归模型,我们在检验时再使用普通最小二乘法(OLS)、泊松回归(Poisson)、负二项回归(nbreg),计量结果如表6模型所示,父代幸福感依然在1%的水平上显著正向地影响子代幸福感,幸福感的代际传递依然明显,与基准回归结果是一致的。

表6 幸福感的代际传递之变换计量方法检验

(三)变换样本量

变换样本量也是稳健性检验的一种方法。现有研究表明,居民幸福感与年龄并非线性关系,它随着年龄的增长而呈现U型变化,即先减少而后增加。因此,有必要变换样本量来进行稳健性检验,查看不同年龄段样本下计量结果的稳定性。

由于60岁是人生历程中工作和休息的分水岭,有着重要的社会角色变化,会影响着居民幸福感,因此,将父代样本按年龄段划分为60岁及以上和60岁以下样本,分别对其进行回归分析,实证结果如表7所示。父代幸福感显著影响子代幸福感,代际传递明显,与基准回归结果相似。

表7 幸福感的代际传递之变换样本量检验

五、结论与建议

由基准回归结果我们知道,父代幸福感显著正向地影响子代幸福感,幸福感具有明显的代际传递性质。因此,在家庭小型化、核心化(只有一代家庭)的社会背景下,家庭政策的制定需更加关注主干家庭(至少两代家庭),要重视幸福感在主干家庭内部的代际传递与代际流动,采取积极老龄化的社会措施,提升父辈的幸福感也就能提升子辈的幸福感,从而提高整个社会民众的幸福感水平。当然,本研究的分组回归也显示,中等收入群体和城镇居民的代际幸福感传递更加明显,因此制定政策时需用好这些群体的主观福利正向传递性质。

——论代际批评的“有效”“有限”及其意义