他汀类药物治疗慢性肾脏病炎症状态下脂代谢紊乱的临床效果分析

王玲玲

慢性肾脏病是由于各种因素引发的慢性肾脏功能障碍。近些年,慢性肾脏病的发病率逐年增高,已经成为严重影响人们生命健康的重大疾病之一,在慢性肾脏病的患者当中多存在脂代谢紊乱以及炎症反应,其相互影响可导致病情加重。临床医学认为脂代谢紊乱参与了肾脏疾病的发生与发展过程,若治疗不及时可诱发心血管疾病以及营养不良等严重并发症,因此,在治疗慢性肾脏病患者时应加强对血脂水平的控制[1,2]。现阶段,他汀类药物广泛应用于慢性肾脏病的治疗当中,该药物具有抑制增殖、抗纤维化以及抗炎等功效,在治疗的过程中对肾功能可起到保护的作用,为了进一步探究该药物的临床治疗有效性,本次研究主要讨论炎症状态下的慢性肾脏病患者采取他汀类药物治疗的效果,现作如下报告。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年1 月~2020 年12 月收治的82 例慢性肾脏病患者,随机分为研究组(42 例)与对照组(40 例)。对照组男23 例,女17 例;年龄18~61 岁,平均年龄(44.56±8.86) 岁;病 程2~12 年,平均病程(7.12±1.71)年。研究组男24 例,女18 例;年龄18~60 岁,平均年龄(44.34±8.78)岁;病程2~11 年,平均病程(7.06±1.69)年。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①所有患者均确诊为慢性肾脏病;②患者及家属对研究内容知情并自愿配合。排除标准:①精神异常或语言沟通障碍者;②合并心肺功能障碍者;③妊娠期或哺乳期女性;④服用过其他调节血脂的药物;⑤继发性肾脏疾病;⑥治疗依从性差者。

1.2 方法 对照组:患者采用常规治疗,给予患者活血化瘀的药物增加其肾尿流量,对患者实施降压、补钙,以低蛋白饮食为主,纠正患者低蛋白血症,根据患者的具体情况采用强的松、中药、免疫抑制剂等具有针对性的治疗。研究组:患者在常规治疗的基础上采用他汀类药物进行治疗,给予患者辛伐他汀药物治疗,10 mg/次,每晚顿服。两组患者均连续治疗6 个月。

1.3 观察指标 对比两组患者治疗前后血脂水平与炎性因子水平,包括TC、TG、CRP 及尿酸水平。对比两组患者治疗前后肾功能指标改善情况,包括BUN、Cr以及24 h 尿蛋白定量。对比两组患者治疗期间不良反应发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

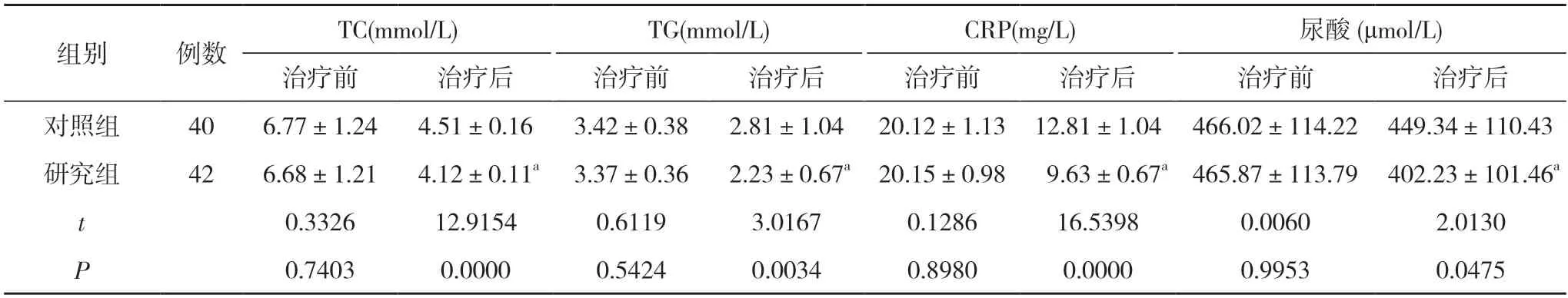

2.1 两组治疗前后血脂与炎性因子水平对比 治疗前,两组TC、TG、CRP、尿酸水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组TC、TG、CRP、尿酸水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后血脂与炎性因子水平对比()

表1 两组治疗前后血脂与炎性因子水平对比()

注:与对照组治疗后对比,aP<0.05

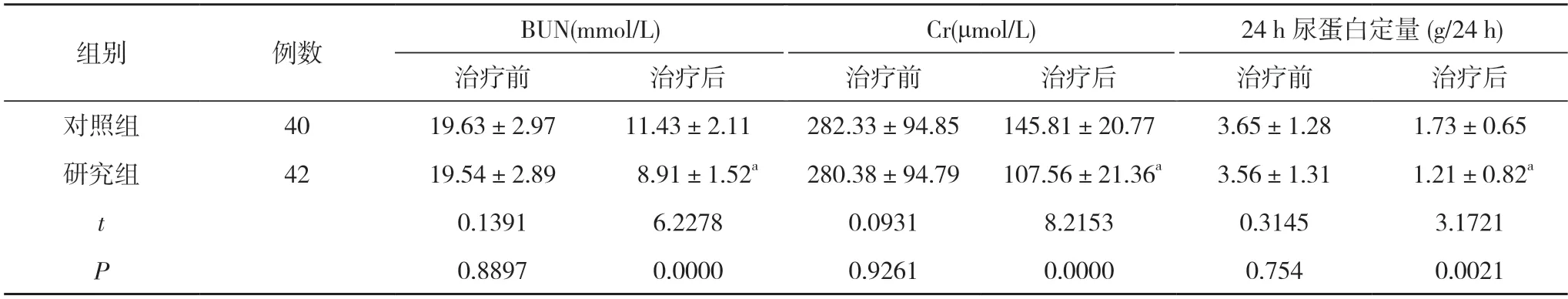

2.2 两组治疗前后肾功能指标改善情况对比 治疗前,两组BUN、Cr、24 h 尿蛋白水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组BUN、Cr、24 h 尿蛋白水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后肾功能指标改善情况对比()

表2 两组治疗前后肾功能指标改善情况对比()

注:与对照组治疗后对比,aP<0.05

2.3 两组不良反应发生率对比 对照组发生腹胀3 例,转氨酶升高2 例;研究组发生腹胀2 例,转氨酶升高1 例。两组在对症处理后症状均自行消除,两组患者均无严重不良反应。两组不良反应发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组不良反应发生率对比[n,n(%)]

3 讨论

慢性肾脏病是发病率较高的疾病,多数慢性肾脏病患者伴有心血管疾病,到目前为止,该疾病已成为威胁人类健康的重要疾病。若患者治疗不及时,病情未得到有效的控制可引发肾脏衰竭的严重病症,具有较高的病死率。在治疗慢性肾脏病的时候不仅要改善其临床症状,还应在控制血脂水平的基础上改善其肾功能,确保患者的生命安全[3]。以往临床在治疗慢性肾脏病时会选择降血脂、补钙、纠正低蛋白血症并提高免疫力为主,但远期疗效并不理想。随着肾功能的衰退,慢性肾脏病的患者在未进行血液透析、无心血管事件、无感染的情况下,机体仍会出现慢性炎症反应,临床医学称其为慢性肾脏病患者的“微炎症状态”,典型表现是白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、CRP 等炎性因子水平升高,其中,CRP 是典型的机体炎症标志物,多数的慢性肾脏病患者机体CRP 水平都在47.6~76.2 mg/L。可以说慢性肾脏病患者预后的观察指标就是其炎症状态,炎性因子通过不同的途径参与慢性肾脏病的发展,长期慢性的炎症状态会加快血管动脉粥样硬化的发展过程,可增加慢性肾脏病患者心血管疾病的发生率,也会增加患者死亡的风险。与此同时,炎性因子水平的增加会造成脂代谢紊乱,慢性肾脏病患者多伴有脂代谢异常,典型表现是血脂水平异常升高,而TC、TG 是慢性肾脏病进展的危险因素,反过来,血脂水平升高,在一定的浓度下还会促进细胞分泌炎性因子,二者相互作用会加重肾脏功能的损害情况[4,5]。

他汀类药物是一种还原酶抑制剂,能够将细胞内羟甲戊酸代谢途径阻断进而减少胆固醇的合成,可降低血浆与组织细胞内胆固醇的浓度,可提高低密度脂蛋白(LDL)受体的活性,促进其分解代谢,有助于减少极低密度脂蛋白(VLDL)的合成,他汀类药物可抑制胆固醇的形成进而降低其血脂水平。若慢性肾脏病患者血脂异常会加速其病情的发展,在治疗慢性肾脏病时不仅要注重调节其血脂水平,还应保护其肾功能,而他汀类药物不仅能够降低血脂水平,还能够减少机体蛋白尿含量,在一定程度上具有较好的保护肾功能作用进而延缓其病情的发展。此外,他汀类药物还具有良好的抗炎功效,通过调节细胞的增殖或者灭亡的平衡能够抑制系膜外基质的沉积,其抗炎、抗氧化和免疫抑制剂有助于减弱平滑肌细胞等多种细胞的增殖进而削弱对肾脏的损伤,对残存的肾功能可起到较好的保护作用,对肾功能可产生长期有益的影响[6,7]。他汀类药物治疗慢性肾脏病患者时在改善其临床症状的同时也具备良好的安全性,并且可降低心血管事件的发生风险,在一定程度上可改善患者的生活质量[8-11]。

本次研究中治疗后,研究组TC、TG、CRP、尿酸水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,研究组BUN、Cr、24 h 尿蛋白定量分别为(8.91±1.52)mmol/L、(107.56±21.36)μmol/L、(1.21±0.82)g/24 h,均低于对照组的(11.43±2.11)mmol/L、(145.81±20.77)μmol/L、(1.73±0.65)g/24 h,差异有统计学意义(P<0.05)。两组不良反应发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

综上所述,在治疗炎症状态下的慢性肾脏病患者时采用他汀类药物治疗效果显著,可降低其血脂水平,消除炎症,且不会增加不良反应,安全性较高,建议广泛推广和应用。