口腔正畸在牙周病致前牙移位患者中的疗效及对炎性因子的影响

刘世颖 刘佳 李霞

牙周病是一种因口腔内出现细菌感染,造成牙周支持组织破坏,进而引发前牙分散、移位以及牙齿间隙变大等症状的口腔疾病[1]。牙周病导致的前牙移位不仅会影响患者的正常咀嚼功能,还会影响患者面部的美观度,部分症状严重患者甚至会出现牙齿掉落的情况。过去临床上主要采用传统的基础治疗方法治疗牙周病致前牙移位患者,虽然能在一定程度上有效改善患者的口腔功能,但其作用效果并不明显。口腔正畸是一种新型的口腔治疗方法,其能够对患者因牙周病导致的前牙移位问题的解决起到一定的积极作用。本次研究应用口腔正畸技术治疗牙周病致前牙移位患者,并分析该治疗方法的临床疗效及其对患者炎性水平的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年2 月~2020 年2 月于本院接受治疗的38 例牙周病致前牙移位患者作为研究对象,均符合牙周病致前牙移位的相关诊断标准[2]。将患者采用随机数字表法分为对照组与观察组,每组19 例。对照组男12 例,女7 例;年龄19~69 岁,平均年龄(46.23±9.15)岁;病程1~9 年,平均病程(5.54±2.31)年。观察组男10 例,女9 例;年龄19~70 岁,平均年龄(46.54±9.48)岁;病程2~11 年,平均病程(5.82±2.29)年。两组患者性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:经相关检查显示前牙存在明显移位或伸长症状患者;有咀嚼功能障碍、牙龈或牙周组织萎缩等症状患者;因牙周病导致脸部畸形患者。排除标准:有其他全身性疾病患者;有严重的心脑血管疾病患者;有精神疾病或意识障碍患者;临床资料不完整患者;处于孕期或哺乳期妇女。

1.2 方法

1.2.1 对照组 患者给予常规牙周疾病基础治疗,即对患者口腔进行牙周洁治,清除牙齿龋坏部分;使用全身药物进行局部致病因子去除治疗;向患者普及口腔卫生相关知识,嘱咐患者定期做好口腔清洁。

1.2.2 观察组 患者在对照组基础上应用口腔正畸治疗。具体方法如下:采用直丝弓矫正技术矫正患者的牙齿,在进行牙托槽粘结操作时要在不带环的前提下尽量使其与切方靠拢;采用镍钛圆丝调整患者牙齿的整齐度,采用多曲唇压低患者的上牙尖与下牙尖,并对牙齿进行持续性结扎,增强患者牙齿的支撑力;采用橡皮链内收患者的前牙,并在治疗过程中对正畸力给予适当调整,在此基础上,每隔3 个月观察患者的牙槽骨重建情况。

两组患者的治疗周期均为6 个月。

1.3 观察指标 对比两组患者治疗前后的牙周袋深度、前牙槽骨高度及炎性因子[白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)、肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)]水平。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

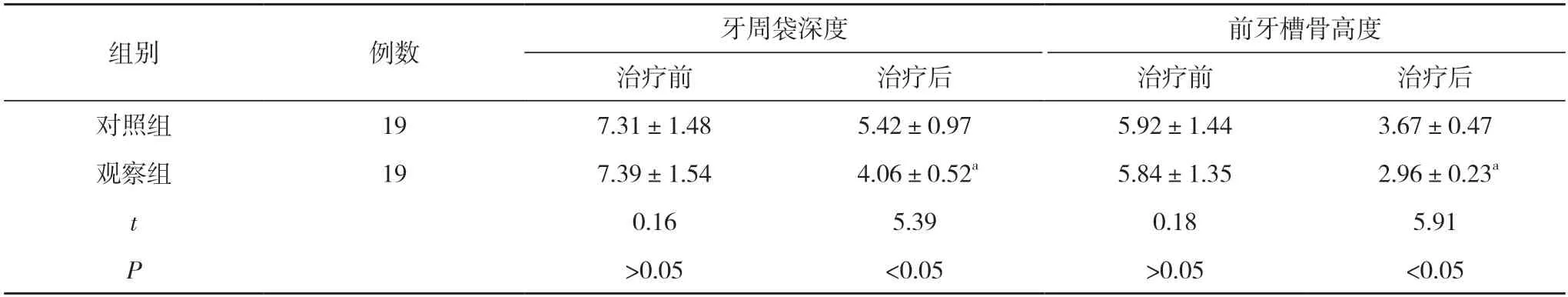

2.1 两组患者治疗前后的牙周袋深度及前牙槽骨高度对比 治疗前,两组患者牙周袋深度、前牙槽骨高度对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者牙周袋深度、前牙槽骨高度均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后的牙周袋深度、前牙槽骨高度对比(,mm)

表1 两组患者治疗前后的牙周袋深度、前牙槽骨高度对比(,mm)

注:与对照组治疗后对比,aP<0.05

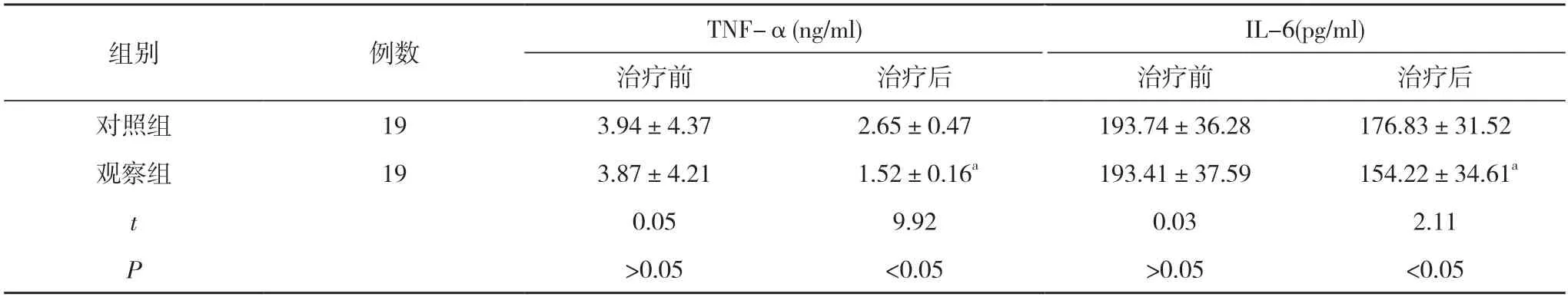

2.2 两组患者治疗前后的炎性因子水平对比 治疗前,两组患者TNF-α、IL-6 水平对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者TNF-α、IL-6 水平均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后的炎性因子水平对比()

表2 两组患者治疗前后的炎性因子水平对比()

注:与对照组治疗后对比,aP<0.05

3 讨论

针对牙周病至前牙移位患者的治疗,本次研究中对照组采用的传统牙周基础治疗主要是通过在患者的牙周袋内用药,并通过口腔洁治清除患者牙周局部有害物质,进而对患者的探诊深度以及探诊出血指数的改善发挥积极作用,但该方法无法从根本上解决患者的牙齿移位问题。口腔正畸是一种针对治疗口腔颌面部出现畸形、牙齿移位患者的牙齿矫正术[3]。该技术主要是对患者口腔内的异常牙齿结构进行调整,并在此基础上改善患者因牙齿移位造成的咬合创伤,以达到矫正患者牙齿畸形的目的[4]。针对牙周病至前牙移位患者的治疗,口腔正畸的应用不仅能够有效改善牙周病致前牙移位患者的前牙移位、牙槽骨吸收、牙齿松动等临床症状,降低患者牙齿的松动度,还能有效增加患者的牙周支持组织,缓解患者因牙齿移位或脱落造成的咬合损伤,修复患者牙周组织功能异常问题,进而恢复患者的正常口腔功能[5]。此外,口腔正畸还能够在一定程度上提高患者牙齿的整齐度,改善患者因前牙移位造成的面部颌面畸形状况,以进一步满足患者提高面部美观性的需求。本研究结果显示:治疗后,观察组患者牙周袋深度、前牙槽骨高度分别为(4.06±0.52)、(2.96±0.23)mm,均低于对照组的(5.42±0.97)、(3.67±0.47)mm,差异具有统计学意义(P<0.05)。由此说明应用口腔正畸治疗牙周病致前牙移位患者,不仅能够有效缓解患者的相关临床症状,还能有效修复患者牙周组织功能异常问题,其对患者的正常口腔功能的恢复具有一定的积极作用。

口腔正畸技术具有较强的针对性,将其应用到牙周病致前牙移位患者的治疗中,不仅能够帮助患者清除其口腔内牙周组织的牙菌斑以及其他细菌物质,降低患者的炎性因子水平,还能有效保护患者的牙周膜、牙槽骨等牙周组织,进而有效提高患者的口腔免疫力。本次研究对比了两组患者治疗前后的TNF-α 以及IL-6 水平,结果显示:治疗后,观察组患 者TNF-α、IL-6 水平分别为(1.52±0.16)ng/ml、(154.22±34.61)pg/ml,均低于对照组的(2.65±0.47)ng/ml、(176.83±31.52)pg/ml,差异具有统计学意义(P<0.05)。表明口腔正畸的应用能够在有效缓解患者的前牙移位、牙齿松动等临床症状的基础上进一步降低患者口腔内的炎性因子水平,减轻患者的牙周炎症,以促进患者因疾病造成牙周损伤的更快修复。此外,值得注意的是,口腔正畸治疗所应用的牙齿矫正器属于固定矫治装置,其会在一定程度上对患者的口腔清洁造成一定困难,且容易造成细菌微生物在患者口腔内的繁殖[6,7]。因此,患者在进行口腔正畸治疗的过程中,除定期做好牙周维护治疗以外,还必须自主做好口腔清洁,以抑制患者炎性因子的形成,防止牙周炎症的产生[8]。

综上所述,口腔正畸治疗牙周病致前牙移位患者具有显著的临床效果,其不仅能够有效改善牙周病致前牙移位患者的牙周情况以及口腔功能,同时还能有效减低患者的炎性因子水平,对减轻患者的牙周炎症具有积极作用,可临床推广应用。