基于信息技术的共同生产:作用、影响因素和挑战

袁千里 张云翔

一、引言

自新公共治理理论兴起以来,政府与其内外部伙伴的紧密合作已被视作提高公共服务效率和效果的关键,这也使共同生产(Co-production)这一概念在21世纪重新引起了广泛关注。公共管理学不再仅仅将公众视为公共服务的被动接受者,更强调政府要在整个公共服务周期与那些做出实质性贡献的公众紧密互动,从而认可公众在提高公共服务效率效益和民主性等方面具有成为重要伙伴的潜质( Bovaird & Loeffler, 2012; Meijer, 2016; Nabatchi et al., 2017)。服务主导逻辑(Service-Dominant Logic)的相关研究甚至认为,共同生产或许是所有服务中的固有环节,公众在公共服务提供中始终占据着中心地位(Osborne & Strokosch, 2013)。为此,国内外学界都对这一概念展开了理论探索,也产生了一些较为全面的研究综述(张云翔,2018;Voorberg et al., 2015)。

然而,近年来信息技术的高速发展和运用很大程度上改变了公众参与公共事务的方式,为共同生产带来了新的可能(Lember, 2018; Moon, 2018)。在工作方式上,信息技术促成了去中心化的网络化协同,包括开源社区的同行生产(Peer Production)和维基百科的分布式生产(Distributed Production)等等。在工作媒介上,信息技术还打破了组织边界,降低了大规模公众参与的成本,并在转变公众角色中促进了政府与公众的关系(Cordella & Paletti, 2017)。移动互联网技术和众包平台等新技术的运用更为公共服务创新提供了新渠道(Clark et al., 2013; Meijer, 2012)。尽管如此,“基于信息技术的共同生产”也同样可能带来意想不到的风险和不良后果,必须对这一新生事物的概念、类型、意义和风险展开全面梳理,从而更好地推动有关领域的研究。因此,本文旨在对四个方面的问题展开文献综述,包括:(1)如何利用信息技术促进公众参与公共服务的共同生产?(2)信息技术的运用对共同生产有何影响?(3)基于信息技术的共同生产的影响因素或障碍是什么?(4)我国情境中基于信息技术的共同生产的研究重点和前进方向。

二、公共服务的共同生产:定义及其影响

自20世纪70年代末首次提出以来,共同生产的概念引发了学术界和政府部门的广泛兴趣。总体而言,当前共同生产的研究主要从“共同”(Co-)和“生产”(Production)两个维度探讨了这一概念的内涵(Alford, 2014; Nabatchi et al., 2017),并分析了共同生产中的参与者、过程、结果、驱动因素等方面的问题(Verschuere et al., 2012; Voorberg et al., 2015)。

(一)共同生产的定义

在现有文献中,学者们对共同生产的确切含义并未形成统一的看法。一些研究将其理解为公众与专业服务提供者共同直接参与公共服务的供给(Brandsen & Pestoff, 2006),而另一些研究则认为共同生产可以涵盖包括调试、设计、供给和评估等公共服务任何阶段中的公众参与(Nabatchi et al., 2017)。例如,Bovaird(2007)就将共同生产定义为“通过(任意社会部门中的)专业服务提供者与服务用户或社区的其他成员之间定期、长期的关系来提供服务,并且各方均在此过程中做出了实质性的资源贡献”。只有当公众和专业人员完全分担设计和提供公共服务的任务时,才能实现全面的共同生产。其他研究则强调了专业人员与公众之间需要建立的长期互惠关系(Joshi & Moore, 2004)。共同生产应当是公众主动并自愿的行为,并与专业服务生产的过程相结合,以提高公共服务的质量和数量(Alford, 2009; Percy, 1987)。而服务主导逻辑则强调了共同生产是任何服务中固有的,服务提供者与生产者在服务提供中的关系是迭代交互的(Osborne & Strokosch, 2013)。

以上定义可以使我们明确共同生产的一些核心要素。首先,共同生产是指公众参与公共服务周期中的任何一个或多个阶段。专业组织和公众可以在其中共同努力,为公共服务创造价值。而根据公共服务阶段的不同,共同生产就包括了公共服务的共同调试(Co-Commission)、共同设计(Co-Design)、共同提供(Co-Delivery)或共同评估(Co-Evaluation)等活动。其次,共同生产是指专业公共服务提供者与公众(个人或集体)之间的互动关系。专业提供者不仅包括政府,还包括非政府主体,例如非营利组织和私人企业等。公众可以以个人或集体的形式与这些专业组织互动。但共同生产并不包括组织间的协作。

基于这些核心要素,本研究采用了Brandsen和Honingh(2015)的定义,认为共同生产是组织的雇员与公众(个人或团体)之间的关系,它要求这些公众直接和积极地贡献于组织的公共服务供给任务。这一概念往往与“共创”(Co-Creation)有着紧密的联系。由于两者都描绘了专业组织与公众之间的关系,也强调了公众在塑造公共服务中的积极投入,所以共创和共同生产在文献中经常被视为是一组可互换的概念(Brandsen & Honingh, 2015; Voorberg et al., 2015)。但有些研究则认为,共创和共同生产分别指向公共服务周期的不同阶段和不同参与者。 Torfing等(2019)就认为,共创更侧重于形成一种创新的、突破性的理念,而非主要针对已然预设好的公共服务。Brandsen和Honingh(2018)则认为,共同生产通常与公众在服务实施阶段所获得的服务有关,而共创则更侧重规划设计层面。由于本文中的共同生产是指公众参与公共服务周期的单个或多个阶段,因此该定义也包括了公众参与公共服务的总体规划或设计。从这个意义上讲,共同生产在本文的语境中涵盖了共创的过程。

(二)共同生产的潜在影响

对共同生产潜在影响的研究主要涵盖了公共服务效益、公共服务参与度以及公共服务包容性等维度。研究表明,共同生产能够对公共服务产生一定的积极影响,但其风险也值得警惕。首先,多数研究认为,公众可以在共同生产中利用自身的专业知识和信息等资源来支持专业服务提供者,所以提升了公共服务的效率和效能(Bovaird & Loeffler, 2012; Needham & Carr, 2009)。这就使共同生产成为一种能降低成本、提高效率,并提升公共服务质量和公众满意度的供给方式。但另一些研究则认为共同生产可能会增加交易成本,包括政府部门与公众进行信息共享的流程成本、政府部门公共服务流程变化所面临的实施成本,以及与公众参与相关的协调成本等(Steen et al., 2018)。

其次,共同生产可能促进公众参与、提高公众赋权,并增强公民问责。一些研究认为共同生产转变了政府部门和公众的关系,并能够在双方之间建立起信任,从而增强了对政府部门的道德约束,并提供了更强有力的政府问责机制(Alford, 2009; Pestoff, 2009)。Needham和Carr(2009)认为,在共同生产中表达意见、行使控制权和影响力可以提高公众赋权。然而其他研究表明,共同生产并不会自然而然地为公众带来更多信任(Fledderus et al., 2014),公众参与可能也很难改变公共服务的结果。由于参与者之间的角色和边界不明确,共同生产甚至会削弱问责机制(Meijer, 2016)。在财政资源匮乏的情况下,共同生产可能还掩饰了政府推卸责任的事实(Steen et al., 2018)。

另外,也有研究发现共同生产具有加强社会公平和公共服务包容性的潜力(Frieling et al., 2014)。共同生产促进了公众的直接参与,使之前代表性不足的公众能够参与到社区事务和公共服务活动中来。 Jakobsen和Andersen(2013)发现,共同生产项目尤其能够支持弱势儿童,积极提升他们的教育成效,从而显著地缓解不平等现象。然而,更多的研究却发现共同生产对社会公平与民主具有潜在威胁。共同生产中的公众不一定代表社会中的大多数,他们主要来自富裕社区,许多最需要服务的公众反而被排除在外(Brandsen & Helderman, 2012)。这些研究都揭示了共同生产对公共服务价值的影响具有多面性,但信息技术的运用又是否会、以及如何改变这些影响,我们对此还缺乏系统性的认识。

三、文献研究方法

为了理解基于信息技术的共同生产的研究现状,本文对现有学术文献进行了回顾。由于基于信息技术的共同生产仍然是一个较年轻的学术话题,因此本文采用描述性讨论的方法来讨论当前文献。

本文利用多个学术数据库搜索并采集与基于信息技术的共同生产相关的学术研究。本文所回顾的文献来自以下数据库:Ebsco Academic Search Complete,Ebsco Business Source Complete,Public Administration Abstracts,Social Sciences Full Text,Library,Information Science & Technology Abstracts (LISTA)和 PAIS Archive。本文进行了两轮文献检索。在第一轮中,本文使用关键词“information and communication technology”和“co-production OR coproduction”来搜索相关文章。该搜索结果仅得到71条相关文献记录。本文因而进行了第二轮文献检索。在第二轮中,本文使用了不同的检索关键词。由于共同生产的概念与公众参与紧密相关,因此第二轮使用的关键词是“information and communication technology”和“govern*”和“engagement OR involvement OR participation OR collaboration”非“political OR politics”。此轮检索得到1970条记录。本文选择将2000年至2018年间发表的学术期刊论文和会议文章纳入文献综述,并进行初步阅读以去除重复的及与共同生产无关的文章。最终,共有157篇学术论文进入进一步的分析中。本文排除的研究主要是关于政府和公民的沟通、政治参与、未利用信息技术的共同生产,以及一般的电子政务发展。

文献综述的第二步是进行定性分析,以确定基于信息技术的共同生产的不同方式及其潜在影响。本文采用归纳策略来分析和编码这些文章中涉及的问题和观点。在使用这种分析方法的过程中,本文以这些文献作为定性数据,从中编码相关话题和论点,并进一步分类以显示有关信息技术支持下的共同生产的现有观点。分析过程的初始代码展示了各文献中所涉及的各种技术和信息、公众的活动和贡献、政府的作用、基于信息技术的共同生产目的及其潜在效果。本文将这些编码进一步归纳,并评估其含义。最终,文献分析揭示了基于信息技术的共同生产中存在的多个目标、三种实践模式以及此类共同生产的三种可能的结果。

本研究还采用类似方法回顾了相关主题的中文文献,以考察国内学者在该领域的主要发现与研究进展。有关中文文献来自于中国知网期刊数据库,检索通过三轮展开。第一轮,本文使用关键词“信息技术”和“共同生产或合作生产或合供”,共获得5条记录。鉴于有关中文研究对共同生产和公众参与研究的重合度较高,第二轮使用的关键词是“信息技术或网络”和“公众参与或公民参与或公共参与”,共获得2776条记录。另外,鉴于不同类型的基于信息技术的共同生产已经出现在我国许多地方的实践中,但实务部门和研究者往往并不直接采用“共同生产”的概念,因此在第三轮使用关键词“公共服务众包”或“开放数据应用大赛”,共获得77条记录。在采用与英文文献类似的排除方式后,共43篇学术论文进入进一步的分析中。

四、在共同生产中运用信息技术

大量研究表明,信息技术使公众得以参与到公共服务提供的各个阶段,更能触发新的共同生产方式(Linders, 2012; Meijer, 2012)。Lember(2018)甚至认为信息技术可能改变了共同生产的性质和含义。因此,需要进一步探索如何在共同生产中运用信息技术,以及信息技术的运用将如何改变共同生产的成效。

(一)基于信息技术的共同生产的主要类型

许多信息技术都可以运用于赋能公众参与共同生产。这部分文献着重描述了公众利用信息技术参与到共同生产中的行为与过程,而较少研究基于信息技术的政府组织层面协同管理过程。其中,Web 2.0技术(包括社交媒体)的运用已经得到广泛的关注和研究(Linders, 2012; Moon, 2018; Nam, 2012),而许多移动应用程序和在线协作平台也日益发挥着重要功能(Falco & Kleinhans, 2018; Paletti, 2016)。近年的研究还发现,各类智能技术(例如电子传感器)对于共同生产的方式也产生了重要影响(Cardullo & Kitchin, 2019)。另外,开放政府数据门户网站等技术运用也能使政府与公众之间形成新的互动,从而促进共同生产(McBride et al., 2018)。

从现有文献来看,基于信息技术的共同生产存在着两种政府与公众的互动方向:“公众向政府”(Citizen-to-Government)和“政府向公众”(Government-to-Citizen)。基于此,可以将基于信息技术的共同生产划分为“公众众包”(Citizen-Sourcing)和“以政府为平台”(Government-as-Platform)两种主要类型(Linders, 2012)。近年来,新型智能技术(例如电子传感器)开始逐渐替代公众在共同生产中的位置,从而促进了“自动化的公共服务共同生产”(Automatic Public Service Co-Production)(Clark et al., 2016; Loukis & Charalabidis, 2015)。然而一部分学者认为,由于公民在此过程中并未主动开展与政府或专业服务提供者的互动,他们也并非共同生产过程中的“积极”贡献者,因此不符合共同生产的定义(Loeffler & Bovaird, 2016)。本文认为,随着新型智能技术在公共服务中运用得越来越广泛,公众参与的方式也将随着改变,并同样影响共同生产的过程与互动方式的转变。因此,该类型也将可能成为基于信息技术共同生产的主要类型之一。

1.公众众包

首先,信息技术使公众能以众包的形式参与共同生产,并为公共服务做出实质性贡献(Hilgers & Ihl, 2010; Noveck, 2009)。政府可以使用不同的发包平台,通过“公开征集”的形式将问题或任务传达给志愿性的公众在线社区,使公众和政府部门共同设计公共服务提供方案(Brabham et al., 2014; Moon, 2018)。由此,众包使政府得以系统地收集社会公众多样化的观点和知识,丰富公共服务所需的资源,并建立起共同生产的分布式网络(Clark et al., 2016)。这是原本在线下层面难以实现的。

研究发现,共同生产的参与者在众包中承担了三类不同的角色。首先,公众作为城市问题的“监测者”或“报告者”,可以通过在线平台向政府提供公共服务所需要的信息或数据(Haltofova, 2018)。典型的例子是许多美国城市使用的311在线系统(Clark et al., 2013; Gao, 2018),政府可以凭借公众发起的请求来优化其服务人员的配置,提高服务水平(Gagliardi et al., 2017)。其次,公众可以为政府提供公共服务所必需的专业技能(Ludwig et al., 2017),帮助政府收集、过滤、验证和传播信息,促进知识生产来共同解决政府在公共服务过程中面临的问题(Konsti-Laakso, 2017)。例如,2500名参与者与美国专利商标局共同合作,帮助后者确定专利申请的有效性(Noveck, 2009)。最后,众包中的参与者还是城市问题的“解题人”。例如,美国联邦机构就基于Challenge.gov网络平台举办挑战赛,以广泛寻求公共服务的解决方案(Mergel, 2015)。能够承担第三类角色的公众是具有一定专业知识和技能的“专家”而不是一般公众(Dutton, 2011),这也揭示了众包参与群体存在着分层化的特征。

2.以政府为平台

以政府为平台则是在共同生产过程中,政府部门向公众开放信息和数据,使公众在公共服务设计与供给中承担起更具主导性的角色。政府通过开放数据平台或应用程序编程接口(API)向公众提供其数据资源(Moon, 2018),而公众则可以结合自己的专业知识来利用这些开放数据,为公共服务设计和供给贡献想法、解决方案,甚至是成型的应用程序。由此,政府可以利用公众的潜在技能或知识,开发政府数据的潜在价值,并将其转化为更有效的公共服务或产品(Toots et al., 2017)。

众包模式往往是政府基于确切的目的、向确定的公众群体或组织征集信息与创造性劳动成果;以政府为平台,政府数据资源是向全社会完全开放的,是否利用这些资源、如何利用这些资源,以及解决什么样的问题,这些都完全由社会全体公众主导。所以在这类共同生产中,政府部门是鼓励各类“未知”的普通公众和专业人士使用政府数据来帮助提供公共服务的(Hartmann et al., 2016)。他们可能会创造出以往从未被考虑过的创新应用,以填补目前的公共服务空白(Johnson & Robinson, 2014)。但这类共同生产往往要求公众具备充分的技术和专业知识来分析数据(Desouza & Bhagwatwar, 2014; Taylor & Clarke, 2018)。一方面,公众可以通过政府组织的各类创新大赛、应用程序挑战或大数据应用比赛,将政府所提供的数据资源开发成各类创新应用,经评估后在政府的支持下进一步培育为功能完备的公共服务应用程序(da Silva Craveiro & Albano, 2017; Johnson & Robinson, 2014)。另一方面,这些精通数据技能的公众也可以主动组建开源社区,利用政府数据来开发公共服务应用程序。较为成功的例子就有美国的Code for America Local Brigades(McNutt et al., 2016)和韩国的CodeNamuto(Moon, 2018)等,在公共卫生、公共安全、交通、环境和教育等领域开发了各类公共服务应用。

3.“自动化”的共同生产

自动化共同生产是指政府部门运用信息技术自动采集公众的数据信息,并运用这些信息数据来完善公共服务质量并满足特定的公众需求。这类信息技术往往被称为“智能技术”(Smart Technologies),包括物联网技术、电子监测设备、API等自动采集用户信息和数据的相关技术(Lember, 2018)。政府部门能够实时接收到公共服务的用户反馈数据,并利用这些信息改善公共服务的设计来满足公众的服务需求(Athey, 2017)。政府部门进一步借助一些成熟的决策算法模型,对这些公众需求和反馈数据进行深度分析,区分公众个性化的服务需求,整合多样化的反馈意见,并提取有价值的建议(Loukis & Charalabidis, 2015)。

在此类型中,公众并未主动参与到共同生产过程中,但其所产生的信息数据则可能进一步提高其所接受的公共服务的质量(Dimov, 2014)。公众主要承担的角色是作为一种额外的数据来源,来补充政府部门内部的管理信息(Cardullo & Kitchin, 2019)。公众只要出现在公共服务中即可与政府形成互动(Dimov, 2014)。因此,共同生产不再需要公民的“主动性”,发挥核心作用的技术可以大大减少参与所需的人力,并扩大共同生产中公众参与的范围(Lember, 2018)。目前,公众可以利用移动或可穿戴传感器主动向政府组织共享他们自己的信息,并通过这些信息来定制自身享受的公共服务(Chessa et al., 2016; Clark et al., 2016)。这些移动设备将公众转变为(大规模)移动传感器网络的一部分,实时向政府部门提供共同生产所需要的信息和数据。而还有一些数据的传输则可能是在公众不知情的情况下进行的。例如越来越多的远程健康监测传感器可以提供患者健康状况的实时信息,并自动反馈到服务提供组织中(Barrett et al., 2013)。

(二) 信息技术对共同生产的潜在影响

共同生产对公共服务的影响具有一定的不确定性,既存在积极的一面,也可能为公共服务带来潜在的风险。而目前对信息技术应用的实际影响的研究仍然有限,并且多数集中在基于众包平台的共同生产这一类型。但至少从已有的证据来看,信息技术的运用似乎同时放大了共同生产的利与弊。

1.公共服务效率和效益

如上所述,共同生产被认为有助于提高公共服务的效率和效益,而基于信息技术的共同生产更有望进一步提高这种积极影响。相比于面对面的互动,信息技术使政府得以与广泛多样的公众互动合作(Loukis & Charalabidis, 2015; Meijer, 2014)。众包平台能够使政府更有效地、更大规模地与公众交换信息、知识、经验或想法,更好地了解公众对服务的需求(Royo & Yetano, 2015)。

尽管如此,也有许多学者对此保留意见。Grossman等人(2018)发现,信息技术对公共服务共同生产成效的改善可能只是短期的。 Kurniawan和de Vries(2015)还发现,公众投诉的质量参差不齐,甚至包括大量的琐事和虚假投诉,反而降低了服务的整体效率。信息技术对复杂程度相对较低的共同生产改善效果更加明显,但对复杂性较高的共同生产则影响不大(Meijer, 2014)。所以,基于信息技术的共同生产究竟在多大程度上能够提高公共服务的效率和效益,学界对此还依然存在不同意见。

2.公众参与和赋权

学者们认为信息技术的运用能够进一步对共同生产中公众参与和赋权产生积极的影响。信息技术能够促进政府与大范围公众之间多方位的互动沟通,这在线下共同生产中是非常困难的(Nam, 2012; Paletti, 2016)。一方面,信息技术能够扩大公众参与的数量和规模。在社交媒体和众包平台等技术载体上,公众之间还建立起了具有身份认同的虚拟社区(Gagliardi et al., 2017),并且在共同生产中促进了他们的社交与情感体验,形成比传统线下共同生产更活泼的氛围(Taylor & Clarke, 2018)。另一方面,信息技术还使政府与公众形成了一种新型的多对多互动模式(Many-to-Many Interaction),从而进一步促进了公众参与的深度。政府将转变为公共服务的提倡者、赞助者、动员者、监督者,而非直接决策者或提供者,政府与公众之间的界限开始逐渐消失(Linders, 2012)。

尽管如此,基于信息技术的共同生产也可能反而疏远而非拉近了公众与政府以及公众彼此之间的关系。有研究发现,在众包平台中参与的部分公众并未感觉到自己与他人围绕着共同的目标而形成了切实的合作,也并不认为自己与政府部门存在密切的合作关系(Meijer, 2014; Royo & Yetano, 2015)。政府有时在共同生产中应用信息技术也只是为了“看起来很酷”(Looking Cool),即运用信息技术象征性地征集公众意见,提高政府形象与合法性,但并未真正吸纳这些信息来进行决策(Royo & Yetano, 2015)。所以,信息技术究竟在多大程度上促进了公共服务共同生产的参与和赋权,还需要更多的证据来予以解答。

3.公共服务包容性和代表性

信息技术具有提高公众参与规模的作用,这就有助于提升公共服务的包容性。政府可以利用信息技术建立更多公开对话的渠道,加强与弱势群体的联系,从而惠及弱势群体(Evans et al., 2018)。与一般的共同生产相比,众包平台能够提高公众参与的覆盖面,而且不用担心该平台会显著偏向于某类特定的群体(Clark et al., 2013; Clark & Brudney, 2017)。然而,更多研究则担忧信息技术会加剧共同生产中已经存在的代表性或包容性风险。Pak等(2017)认为,众包平台FixMyStreet中进行的共同生产将更有利于某些特定的族群,而收入较低的群体将被边缘化。受过教育的专业人员就比其他社会群体拥有更多的技能和时间参与基于信息技术的共同生产(Falco & Kleinhans, 2018; Mergel, 2016),所以信息技术可能只促进了受教育程度更高和非少数族裔的公众参与到共同生产中。由于这些群体已经具有更强的参与意愿和能力,所以信息技术的运用可能难以缓解线下共同生产的不均等问题。

五、基于信息技术的共同生产的决定因素和障碍

尽管信息技术有潜力进一步增强共同生产的积极效果,但要真正实现它们还面临许多挑战。现有研究已经开始探讨这些促进或阻碍基于信息技术共同生产的主要因素。基于现有文献,这些因素可以大致分为与信息技术相关的技术和数据因素、与公共服务专业组织相关的组织因素,以及和共同生产参与者相关的公众因素这三大类(Mariano & Awazu, 2017; Meijer et al.,2012)。

(一)技术和数据因素

信息技术本身如何被运用,对于基于信息技术的共同生产而言至为重要。一方面,在线平台的界面和功能设计可能会影响公众参与共同生产。为了实现广泛的公共利益,那些在线众包平台应该最大限度地确保各类公众群体均可访问和使用。在线平台可以涵盖数据可视化、投票、媒体上传以及基础数据分析等功能来帮助公众在共同生产中做出高质量的贡献(Falco & Kleinhans, 2018)。另一方面,在共同生产中使用数据时,政府数据开放的质量和可用性是一个重要的影响因素。低价值和零散的开放政府数据很难支撑起共同生产的运行(Toots et al., 2017)。此外,数据准确性和信息隐私性也是重要因素(Heinzelman & Waters, 2010; Park & Johnston, 2017)。Earle等(2010)发现,如果推特信息的地理位置不准确,应急管理者就会难以利用平台上公众发布的内容来分析地震受灾地区公众需求的分布;而不经公众允许便将推特的数据运用于公共服务则可能会引发道德和隐私问题。所以,政府在推动基于信息技术的共同生产时务必要灵活、有效、规范地运用各类信息技术。

(二)组织因素

技术如何兼容于组织的制度和结构也同样是基于信息技术的共同生产中十分关键的问题。从技术-制度互构论来看,技术的运用在很大程度上只是组织变革的一个触发器而已,如何变革以及变革的成效归根到底还是由组织及其制度所决定的(黄晓春,2010)。

第一,政府对共同生产中信息技术的态度是至关重要的因素。开放政府数据带来的显著收益会增强官员与公众互动的积极性,从而促进数字应用程序和服务的共同生产(Scrollini, 2017; Toots et al., 2017)。如果对普通公众参与的价值和其提供的信息的准确性缺乏信心,并担心在与公众互动中失去控制,官员们可能不愿吸纳公众参与到公共服务过程中(Leitner et al., 2016)。规避风险的组织文化也会进一步阻碍政府部门使用信息技术来进行共同生产(Hilgers & Ihl, 2010; Minelli & Ruffini, 2018)。

第二,基于信息技术的共同生产可能需要一种新型的集体领导模式,组织的领导者之间应相互补充并发挥全面的领导作用(Meijer et al., 2012)。与传统的线下共同生产类似,更具创新性、战略性、合议性、引领性和以公众为中心的领导风格能更有效地推动共同生产(McBride et al., 2018)。所以,企业家式的领导者需要为共同生产制定战略方向,从而支持公众参与;同时也需要在操作层面实际地解决基于信息技术的共同生产问题。

第三,专业组织还需要高超的项目管理技能。政府需要将大型项目分解为较小的参与任务,使这些任务能够符合公众的能力,并且使普通公众能够有兴趣参与进来(Clark et al., 2016; Liu, 2017)。同时,参与任务还需要以通俗易懂的语言传达给公众,使普通公众也能够理解政府内部的专业流程和任务。政府还需要保持开放的态度,使一些原先未曾预想的意见和方案也能被纳入决策中来(Mergel, 2017)。政府也需要在基于信息技术的共同生产中有针对性地制定一套在线参与规则,并且对在线讨论进行适当的审核,以确保公众的意见与共同生产任务的主题相关(Nam, 2012)。最后,政府需要及时的反馈机制来评估公众的实际贡献,从而进一步激发公众共同生产的能力和意愿(Royo & Yetano, 2015)。

第四,基于信息技术的共同生产还需要政府充足的资源、技术能力以及法规保障。政府组织需要足够的财力来承担信息技术以及开放数据的成本(da Silva Craveiro & Albano, 2017; Scrollini, 2017)。除了财力之外,政府部门成员需要拥有良好的数据管理能力来整合不同来源的数据,以便应用开发人员查找和使用这些数据(Grossman et al., 2018; Toots et al., 2017)。然而,现有的法规往往仅提供了一个模糊框架,并未明确如何与公众进行在线互动以进行共同生产(Desouza & Bhagwatwar, 2014; Mergel, 2017)。此外,基于信息技术的共同生产还可能引起知识产权、隐私、真实性、可访问性和数据安全等新型政策问题,这些都需要政府进一步解决(Leitner et al., 2016),从而支撑其发展。

(三)公众因素

基于信息技术的共同生产能否成功运行还取决于其核心参与主体——公众。在主观认知和社会心理方面,公众的积极进取心态至关重要。研究表明,自我效能感是公众参与基于信息技术的共同生产的重要保障(Toots et al., 2017)。但公众还期望在参与过程中感受到乐趣,包括完成挑战的快乐和成就感,后者也是公众积极使用开放数据参与共同生产的关键动机(Juell-Skielse et al., 2014; Liu, 2017)。Schmidthuber等(2017)还发现,当众包平台更易使用时,公众会更加积极地使用该平台提供的相应信息而参与到共同生产过程中。

在公众的动机之余,公众的能力也成为另外一项重要因素。当公众在众包中提供的信息或数据质量较差时,公共服务的共同生产就无法实现其积极成效(Grossman et al., 2018; Kurniawan & de Vries, 2015)。另外,公众往往很难充分了解公共服务的任务和标准,所以难以有针对性地为公共服务提供具有突破性和创新性的贡献(Schuurman et al., 2012; See et al., 2013)。因此,为了能够更好地开发公众的能力和知识,政府可以提前设立培训项目来培养公众团体的技术能力,使共同生产过程更加有效,从而提高移动应用程序的质量以满足公众的期望(Lemmens et al., 2017)。

数字鸿沟是利用信息技术吸引公众参与的重要障碍(Desouza & Bhagwatwar, 2014; Linders, 2012)。信息技术的使用可能使弱势群体被进一步地边缘化。例如,低收入群体、农村地区居民、老年人口或低学历群体往往最需要公共服务,但他们能熟练掌握信息技术的可能性较小。一些研究还发现了“二阶”的数字鸿沟,即收入和文化程度较高的个人更有可能成为活跃的在线内容创作者(Lutz & Hoffmann, 2014; Mergel et al., 2016),所以公众从互联网中获得的信息可能仅反映了这一小部分社会群体的观点,并进而误导公共服务的总体方向(Lavertu, 2016)。

六、我国情境中基于信息技术的共同生产

近年来,国内学界开始注重引入共同生产这一概念来理解我国公共服务中的公众参与。通过一系列围绕共同生产概念的文献综述研究(张云翔,2018;朱春奎、易雯,2017)可以发现,共同生产虽然对我国学界来说尚属新词汇,但其内涵一直都体现在我国公共服务的公众参与实践中。一些实证研究也开始关注共同生产如何影响了我国社会治安(陈俊杰、张勇杰,2020)、养老服务(封铁英、南妍,2020)和社区微更新(张云翔、容志,2021)等诸多领域的公共服务。总体而言,这些文献都发现了共同生产具有促进公共服务成效和参与度的积极意义,可以成为促进我国社会治理的重要手段。尽管如此,日益增长的研究兴趣还是主要集中于传统线下层面,对信息技术运用下新型共同生产的关注相对较少。尽管如此,新兴技术和智慧城市的蓬勃发展极大地丰富了我国公众的公共服务参与,涌现出许多基于信息技术的共同生产实践。虽然研究者们没有直接使用这一概念,但对此类现象的讨论还是日益热烈。

(一)我国公共服务众包的相关研究

许多研究发现,信息技术的快速发展为推动传统公共服务参与的数字化转型提供了契机。例如,许多地方政府开发了公众可参与的数字城管网站和应用,承载了公众上报诉求(包括对投诉处理的进度查询与评价)和网上咨询建议的共同生产活动(刘福元,2017),实现了与公众共同生产开放的城市管理知识库(宋刚等,2014)。各地政府还积极推动传统市民热线的数字化转型,基于网站、APP和社交媒体等渠道集成式地吸纳公众参与共同生产,在降低运行成本的同时满足了公众的个性化需要(郑跃平等,2021)。利用导航定位、录音摄像等技术,一些地方探索政务APP的“随手拍”众包项目,向政府提供比文字更加丰富准确的信息,有效地提升了公共服务的质量和效率,促进了政府与公众的紧密合作(刘福元,2017)。而随着我国网络社会自组织力的日益提升,众包在智慧城市建设中更是获得了空前的应用空间(韩普等,2019),促进了政府科学决策,也推动了政府职能转型(王谦、代佳欣,2014)。

尽管如此,学者们也在我国公共服务众包的运行中发现了一定的挑战和问题。首先,专业知识的欠缺依然是公众参与共同生产的一道无形门槛。为了更深入地参与到基于信息技术的共同生产中,公众需要掌握对科学数据的解读和使用能力(尹红、林燕梅,2016)。这就加剧了共同生产中原本即存在的数字鸿沟,潜在地削弱了公共服务的参与平等性。

其次,过去的研究也发现在我国众包的过程中公众存在着交互性较弱的问题。例如,在数字城管网站和APP建设中,公众用户往往只能浏览和查看自己提交的投诉和咨询建议,难以实现公众用户间彼此协商交流的功能;而公众众包的目标也主要仅停留在“信息收集”环节,单向性的采集就限制了公众在众包中的参与深度和价值,没有更好地承载起双方相互启发和协商的深度功能(刘福元,2017)。

另外,一些研究对公众参与众包的产出是否能够真正影响政府在公共服务中的决策提出了质疑(尹红、林燕梅,2016)。例如,一些城市在社交媒体上实施了民生服务项目的公众投票环节,但这种共同生产参与仅停留在议程设置阶段,因此也限制了众包的成效和公众参与的意愿(张航、谢长征,2019)。事实上,公共服务众包的生成还需要使公众网络参与实现对决策议程的重构。政府需要将决策平台和治理平台相互连通,使组织系统“随大众‘接包’而不断伸缩并向前发展”(王谦、代佳欣,2014)。一旦两者存在脱节,就可能削弱众包产出的应用价值,并进一步损害公众参与的效能感。

一些研究者为政府促进和引导公众参与公共服务众包提出了建议。首先,各级政府需要在众包中进一步明确发包任务,尤其是期望回收的信息,并充分公开平台操作流程,使公众能够更好地接受和掌握众包任务的具体要求(王谦、代佳欣,2014)。政府还需要规范和提高众包项目的费用预算,明确公众接包报酬,利用不同的激励策略来因地制宜地激发公众参与的创新积极性(韩普等,2019)。在线上互动的过程中,政府也应当加强公开信息的视图化、检索友好化、更新及时化等(尹红、林燕梅,2016),从而提升公众对众包平台的使用体验。

(二)以政府为平台

以政府为平台的共同生产也逐渐出现在我国公共服务的领域中。其中,对政府开放数据的利用更是热点议题。根据2020年的研究统计,目前我国省级和地市级层面的、满足开放数据平台标准的地方政府项目共计45个,形成了近500个公共服务应用(孟显印、杨超,2020)。为了在开放数据的基础上进一步创造公共价值,北京、上海和广州等城市还纷纷开展了开放数据应用大赛,鼓励公众参与开放数据应用的共同生产,与政府一同挖掘开放数据的深厚价值。这些以政府为平台的共同生产激活了蕴藏在公众之间的社会力量,从文化到结构上推动政府转型创新(贾开,2016)。

尽管如此,针对以政府为平台的共同生产的研究还十分有限。从目前的研究来看,我国政府开放数据应用的共同生产还存在一定的不足。首先,目前政府开放数据和组织应用大赛的目的主要是推动公众参与、促进治理创新,但尚未充分体现建设“透明政府”“责任政府”的价值追求(贾开,2016)。其次,目前我国开放数据应用开发的主要力量还是政府和市场组织,而在公众参与者中高校学生是重要的组成部分(孟显印、杨超,2020;郑磊、吕文增,2017)。政府数据再利用和共同生产中的参与平等性和开放性还需要进一步提升(贾开,2016)。另外,政府开放数据还未能充分激发公众参与的热情。许多地方政府的开放数据平台甚至尚未形成可下载运用的应用程序(孟显印、杨超,2020)。这就说明即便政府开始向数据平台的角色转移,但若缺乏有效的激励和赋能措施,就无法使公众共同参与到价值创造的过程中来。

(三)对相关文献的评述

基于以上分析可以发现,尽管中文文献中基于信息技术的共同生产研究较少,但其实践已经得到了学术界日益增长的关注。首先,围绕基于信息技术的共同生产,目前国内研究得到的结论大体上与国外文献的观点相近,体现了基于信息技术的共同生产在特征、影响、要素和推动机制等方面具有跨越情境的稳定性。这也使基于我国情境的实证研究具备了与国外相关研究的对话空间。其次,目前国内相关研究以理论研究、模型建构、国外经验介绍和案例描述为主。在我国情境下,基于信息技术的共同生产究竟会产生什么公共价值影响,尤其是是否会带来风险,还需要更多的深度案例分析和定量研究来予以解答,从而提炼出与之相关的一系列要素和机制。最后,由于我国政府开放数据的历程较短,基于信息技术的共同生产研究主要以众包模式为主。这或许是由于我国传统线下的共同生产为公共服务众包的实践和研究提供了良好的经验支撑。除了目前已有的现状描述研究,需要有更多的研究对其中的因果机制展开深入分析,并探索如何推动我国社会公众参与到开放数据应用的共同生产中,以及政府如何为其提供有效的组织和资源支撑。

七、对相关研究的评述总结和未来展望

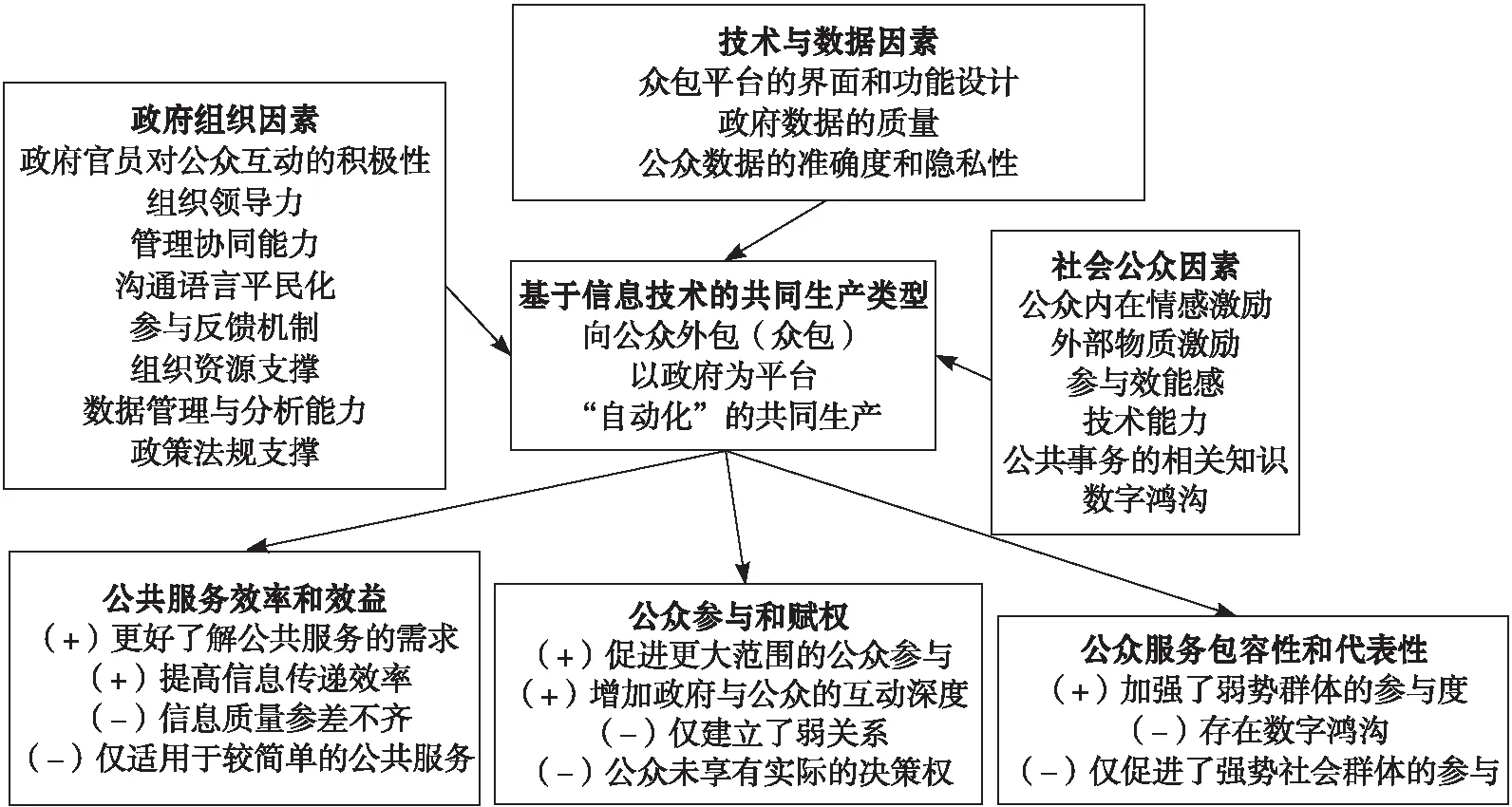

近年来,信息技术在公共服务共同生产中的广泛使用促使越来越多的研究深入探索其影响及决定因素。本研究通过文献综述对过去的文献进行了回顾整理,进一步厘清了目前学界对基于信息技术的共同生产的相关知识。首先,按照公民与政府互动方向及程度的不同,本文展现了信息技术推动下产生的三类新型的共同生产模式,并界定了各类模式的内涵、特征以及过程。这为进一步对基于信息技术的共同生产进行分类讨论和比较研究打下了理论基础。其次,本文进一步梳理了基于信息技术的共同生产的潜在影响。信息技术不仅可能对公共服务效率、效能带来正面影响,也可能带来公共服务参与主体的代表性及包容性较低的风险。这一发现进一步展现了信息技术的“双刃剑”效应,并拓展了对基于信息技术的共同生产潜在负面影响的认识。再次,本文梳理了促进或阻碍基于信息技术的共同生产的影响因素,并将这些因素进一步分为三大类:技术和数据因素、组织因素和公众因素。这既展现了信息技术对共同生产中的专业组织和参与公众双方所带来的新的挑战,也为进一步探究各类因素的影响作用提供了初步的分析框架。最后,本文梳理了我国情境中基于信息技术的共同生产的研究重点和前进方向,体现了基于信息技术的共同生产在特征、影响、要素和推动机制等方面具有跨越情境的稳定性。

然而,已有研究仍然存在一定的不足和空白。首先,在三类基于信息技术的共同生产模式中,现有的研究主要聚焦于众包模式,而对共享政府数据的共同生产则关注较少。文献对众包模式中公众参与的动机和如何激励公众参与进行了研究,但这类公众参与仍然是在政府主导下的有限参与。如何进一步激发公众的创造性和主动性,并充分利用公众能力进行共同生产仍然是需要探索的话题。其次,系统性地探讨信息技术之实际影响的实证研究依然不足。信息技术的运用似乎同时放大了共同生产的利与弊,但同时,不同类型的信息技术和智慧技术的发展可能带来不同的影响。因此需要更多的研究来评估不同类型的信息技术在共同生产中具体贡献和影响的异同。再次,既有的研究仍未充分揭示潜在的新因素,以及它们对基于信息技术的共同生产的影响。特别是对使用政府数据的共同生产,目前对其影响因素和作用机制的研究较为有限。基于信息技术共同生产的不同模式,具体的影响因素的异同仍然需要进一步研究。最后,在我国情境下探索基于信息技术的共同生产的研究还比较有限。未来可以积极围绕这些本土探索展开深入的案例研究,从而促进理论概念与本土实践的紧密对话。图1展现了基于信息技术的共同生产文献的主要内容。

图1 基于信息技术的共同生产文献主要内容

基于以上对现有文献的总结回顾,本综述认为未来的研究可以从几个方面选取潜在的突破方向。

(一)丰富对不同类型共同生产的理论认识

未来研究可进一步重点探索“政府为平台”和“自动化”共同生产这两类模式。公众作为公共服务的对象,在参与政府的开放数据开发利用时具备了政府和市场所欠缺的优势。由此可见,政府如何利用开放数据促进共同生产,并与公众合作完善,将应用程序用于公共服务,或者共享政府数据的共同生产会使政府角色发生什么变化,这些问题需要进一步探索。未来的研究可以进一步结合数据治理相关理论,探究社会公众在不同数据治理阶段扮演何种角色来提高开放数据质量和开放数据利用率。一方面,未来研究也可以借鉴协同治理理论探究政府组织如何协调公众的自发性参与行为来更好地利用数据解决管理中存在的挑战和问题。另一方面,随着智能技术的不断发展,未来研究可以重点关注“自动化”共同生产,进一步厘清该类共同生产的内涵和特征,以及公众在过程中所承担的角色和发挥的作用。借用数字治理和人机互动的相关理论,学者们可进一步探索信息技术载体对公共服务过程中社会个体主动性的替代作用,并拓展“自动化”共同生产的具体过程。

(二)系统性地厘清基于信息技术的共同生产的影响

未来研究可以进一步系统性地探索基于各类信息技术的共同生产所产生的影响。首先,未来的研究可以对共同生产可能产生的影响进行更清晰的界定。利用公共价值理论,学者们可以进一步明确对公共服务的效率、效用、代表性以及包容性的定义和内涵。在此基础上,进一步探索基于信息技术的共同生产对公共价值不同方面所产生的影响,更有利于得到一致的结论。其次,未来研究可以进一步考虑共同生产所处的不同环境所带来的影响,将不同级别的政府、不同政策领域或不同文化等环境因素纳入考量,通过案例比较等研究方法,进一步探索基于信息技术的共同生产所产生的影响。最后,新型信息技术的发展,尤其在“智慧技术”的影响下,新型共同生产所产生的影响仍然需要进一步探索。学者们可以通过比较不同信息技术在同一共同生产过程中发挥的不同作用,来分析不同类型信息技术为共同生产带来的影响。

(三)探索基于信息技术的共同生产的影响因素

未来的研究可以进一步探究政府在实施基于信息技术的共同生产时,需要哪些关键性的组织结构和领导能力,以及所必需的政策和制度,并了解政府需要如何改变其组织结构、管理流程、协调机制以及激励策略,从而更有效地提升基于信息技术的共同生产的成效。通过比较不同类型的基于信息技术的共同生产来进一步理解相似或不同的关键因素。针对这一方面,电子政务相关研究提供了可以借鉴的理论框架来分析信息技术运用和效果的影响因素。其中以Gil-Garcia(2012)的理论框架为代表,涵盖了组织、制度、环境三大类因素来解释电子政府的成功因素。未来研究可以结合此理论框架来进一步探究基于信息技术的共同生产的成功因素。

同时,公众使用信息技术开展共同生产时有哪些因素影响了他们的动机和能力,也值得进一步探索。一方面,公众参与此类共同生产的动机可能受到其使用信息技术的意愿的影响。根据技术接受理论,社会个体接受并使用信息技术可能受到技术有效性以及易用性等方面的影响。结合已有的共同生产相关研究,未来的研究可以进一步探索信息技术的有效性及易用性如何影响了公众参与共同生产的动机和意愿。另一方面,由于公众在基于信息技术的共同生产中往往能力不足,未来的研究还可以探究政府如何培育公众的参与知识和能力,并可以重点探讨如何使公众可持续地通过信息技术平台参与到共同生产中。研究者们可以进行纵向研究,以了解共同生产者的数量随时间增长或减少的情况,以及影响这一变化的相关因素。

(四)在我国情境下探索基于信息技术的共同生产

未来的研究可以积极围绕这些本土探索展开深入的案例研究。在我国推进基于信息技术的共同生产时需要突破的一大难题就是如何同时促进政府和公众双方的积极性。对于政府而言,需要使一线管理者充分意识到共同生产的价值和意义,并掌握从公众参与视角思考公共服务问题的思维方式。因此,未来的研究可以深入探索影响政府发起和参与基于信息技术的共同生产的相关因素,从而更深入理解政府的各类动机。同时,需要探索如何完善相关制度建设,通过制度设计来更有效地驱动政府部门转变思想观念和运作模式,更好地兼容于广泛参与的公共服务共同生产关系(樊博、汤晓芸,2017)。对于公众而言,要突破现阶段单纯旨在“信息收集”的共同生产模式,就必须扩展公众参与的形式。因此,未来的研究可以尤其关注技术社区、公众“达人”以及有关数据和技术专家在基于信息技术的共同生产中的参与影响因素,从而使更多具有创造力的公众更活跃地成为政府公共服务的伙伴。

未来研究还需要结合我国的情境特征进一步细化现有的变量,并注重探索其因果作用机制。除了将信息技术运用视为单一的指数之外,还可以考虑不同类型的技术使用和互联网介入方式,以及它们对公众参与共同生产的影响。例如,集体性介入就被认为能为公众搭建组织和动员网络、信息和交流平台,而个体性介入反而会隔离网民,并使网络参与娱乐化,所以它们对公众网络参与的影响是不同的(孟天广、季程远,2016)。