《唐褒圣侯墓碑》译注

——兼孔德伦改封褒圣侯时间补证

文_孔令通

陕西学前师范学院美术学院

内容提要:本文通过对《宁陵县志》收录、由明初国子助教张昌撰写的《唐褒圣侯墓碑》[1]文进行译注,初步获取该碑文撰写时间、人物、背景、事件等信息,并结合相关碑文和家谱志书,针对唐宋以来典籍中关于孔子三十三代孙孔德伦改封褒圣侯时间著录不一的情况,加以简要归纳分析,并予以辨误和补证。

唐褒圣侯墓碑

张昌①国子助教②

褒圣侯③姓孔氏,名德伦④,先师⑤孔子三十三代孙。侯当⑥唐太宗贞观十一年⑦,改封褒圣朝会⑧同三品⑨,食邑千户⑩。迨[11]则天武后[12]天授二年[13]十月二十日,赐侯敕书[14]及时服[15],享年七十一寿,卒于官寓[16],葬宁陵县楮堌村[17]。其子崇基[18]袭旧封[19],中宗[20]神龙元年[21]五月制授[22]朝散大夫[23],陪祭[24]朝会,年五十六终,亦葬楮堌村。由唐历五代宋金元氏以来,邱垄[25]如故属。

大明洪武初元[26],黄河泛滥,两侯墓冢[27]皆为水湮。日久见其迹,而邱木犹存。孙[28]希祯[29],岁时举祀[30],恒怆[31]于怀,欲修筑之而力弗能[32]也。既又官于朝者几[33]三年,而松楸[34]之念,不少置焉。及去官[35]家居,得遂其志[36]。即与族人协谋,因故迹筑而封之。扫除荒恶,培植邱木,使尽复其旧。既襄事[37],乃遣其弟希贤[38],持孔氏族谱,不远数千百里来征文,将刊诸石以表其墓。昌惟先圣之道,为天地立心,为生民立极,为万世开太平[39]。其言载五经[40],垂教后代,炳然如日月之丽空,故与天地同终始。其林庙邱垄,历代崇奉之,莫有毁伤,宜其巍然与龟蒙[41]同悠久,其宗支葬于他所者,亦互为后世共瞻仰。褒圣侯之墓为河水垫没,虽曰不幸,然使其无兴修之人,则莽然终为荆棘之墟。今幸赖侯有裔孙如希祯者,克承先绪[42],力为兴修之,俾[43]侯之灵魂得永宁于九泉[44]之下,不可谓之贤孝乎?

昌在往年时,与希祯同为郡学官[45],复识其大宗子[46]袭封衍圣公璟夫[47],暨士行[48]父子,皆尝与之游。又昌自幼迄老读孔氏之书,服圣人之训,心领神会得于淑艾[49]者多矣。故于希祯之请,乐为书此,俾归而志表于墓侧,庶几过[50]而览之,知其为侯之墓,咸加敬礼。使凡为孔圣后者,岁时拜扫,益追念其先德[51]于无穷焉!(图1、图2)

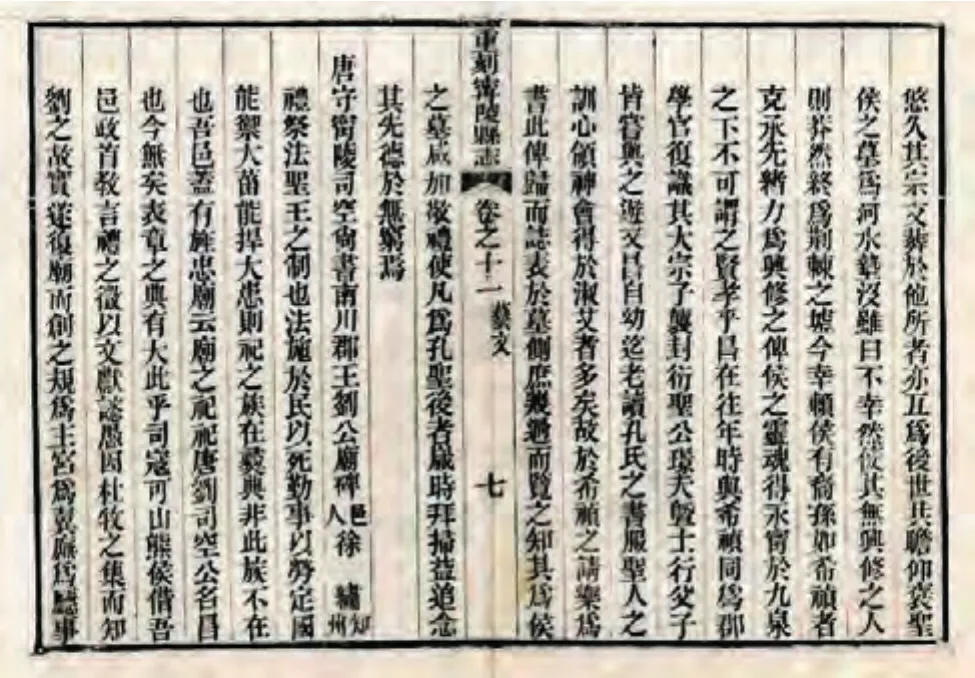

图1 清光绪十九年版《宁陵县志·艺文志·唐褒圣侯墓碑》书影一

图2 清光绪十九年版《宁陵县志·艺文志·唐褒圣侯墓碑》书影二

一、注释

①张昌:字思广,元进士,元末任晋宁路晋山书院山长。洪武初,入职礼部讲究礼仪,除国子助教,教授皇太子经致仕。甲子、丁卯、庚午三科主考山西乡试,参修《平阳志》,著作有《存斋稿》。

②国子助教:明初,国子助教,为正八品学官。

③褒圣侯:唐武德九年(626)封孔子裔孙的爵号。

④德伦:字大经。孔子三十三代孙。

⑤先师:指孔子。

⑥当:在。

⑦贞观十一年:即637年。

⑧朝会:臣见君为朝,君见臣为会,合称朝会。

⑨同三品:加衔同三品,享有同等权力及待遇。

⑩食邑千户:古时“官轶体制”,食邑千户即拥有一千户的食税权。

[11]迨:到了。

[12]则天武后:指武则天。

[13]天授二年:即691年。

[14]敕书:古时皇帝任官封爵和告诫臣僚的文书。

[15]时服:三品官员时享宗庙祭祀时所穿的礼服。

[16]官寓:官舍,为异地仕宦住所。

[17]楮堌村:今河南商丘宁陵县孔集。

[18]崇基:德伦长子。

[19]袭旧封:承袭褒圣侯爵位。

[20]中宗:唐中宗李显。

[21]神龙元年:即705年。

[22]制授:唐代任官制度,三品以上册授,五品以上制授。

[23]朝散大夫:文官阶,唐时从五品下。

[24]陪祭:陪同主祭人行祭之意。

[25]邱垄:代指坟墓。

[26]洪武初元:洪武初期。

[27]两侯墓冢:孔德伦、孔崇基父子墓冢合称。

[28]孙:后裔子孙。

[29]按明正统八年(1443)《孔希贤墓碑》记载,德伦子二,长讳崇基,次讳子叹。子叹元孙讳惟一,留宁陵主摄祀事,厥后居宁者,号宁派孔氏。至五十三代孔溢,子一思齐,思齐子一克仁,克仁子三希祯、希贤、希则。当是此希祯。

[30]岁时举祀:每岁祭祀。

[31]恒怆:恒,常常;怆,悲伤。

[32]弗能:不能。

[33]几:将近,差不多。

[34]松楸:墓地多植松树与楸树,多代称墓冢。

[35]去官:辞去官职。

[36]得遂其志:指修葺褒圣侯墓。

[37]既襄事:指修葺完褒圣侯墓。

[38]希贤:字士昇,元国子生。希祯弟。

[39]后世典籍中也有把“立命”写成“立极”。

[40]五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称,泛指儒家核心书籍。

[41]龟蒙:龟蒙山,位于鲁境。

[42]克承先绪:克承,继承;先绪,祖先的功业。

[43]俾:使。

[44]九泉:黄泉,指人死后埋葬的地方。

[45]学官:掌教生徒的学官如教授、山长、教谕、学正等。

[46]大宗子:宗法社会以嫡长子为大宗代表。

[47]璟夫:孔克坚,字璟夫,山东曲阜人,孔子五十五代孙。元至元六年(1269)袭封衍圣公。《明史·孔克坚传》、宋濂《故国子祭酒孔克坚墓志铭》等记载甚详。

[48]士行:孔希学,字士行。孔子五十六代孙,孔克坚子。明洪武三年(1370)袭封衍圣公。《明史·孔希学传》收录甚详。

[49]淑艾:指受教于人,在学问上得益。

[50]几过:多次路过。

[51]先德:祖先的德泽。

二、译文

唐褒圣侯墓碑

张昌 国子助教

褒圣侯姓孔,名德伦,先师孔子三十三代孙。在唐太宗贞观十一年,改封褒圣侯朝会同三品,食邑千户。到了武则天天授二年十月二十日,赐予他敕书以及祭祀用的礼服,享年七十一岁,卒于官舍,葬于宁陵县楮堌村。后来他的儿子崇基继承褒圣侯的爵号,在唐中宗神龙元年五月制授为朝散大夫,陪同祭祀并参与朝会,五十六岁卒,亦葬于楮堌村。从唐历经五代宋金元以来,墓冢如故。

大明洪武初期,黄河泛滥。两侯墓冢皆为河水淹没,很长时间后才见踪迹,墓冢仍在。裔孙希祯,每岁祭祀之时,心中常感悲伤,想重新修筑而能力有限;既而又在朝中做了近三年的官,修葺褒圣侯墓一事,常挂于心,等辞官归家后,这个心愿才得以实现。希祯与族人共同谋划,根据褒圣侯墓冢原迹用土圈封,清理荒草杂物,栽种树木,使其恢复原来的面貌。完成此事后,希祯才派遣他的弟弟希贤,带着《孔氏族谱》,不远数千里来向我征文,打算把文章刊刻于碑石并立在褒圣侯墓前。我认为先圣之道,就是为天地立心,为生民立极,为万世开太平。先圣的言论载于五经,垂训后世,光明如日月悬挂于天空,所以与天地一样不朽。先圣的林庙墓冢,历代都在尊崇奉祀,没有损坏过,如同于龟山、蒙山一样巍然悠久。他的后裔宗支葬在他处的,也被后世共同瞻仰。褒圣侯墓被河水淹没,虽说不幸,但假使没有兴修之人的话,也终会变成长满荆棘的荒野之地。如今幸好有像褒圣侯裔孙希祯这样的人,能够继承祖先的功业,努力兴修褒圣侯墓冢,使褒圣侯的灵魂在九泉之下得以永远安宁,这难道不是贤者的行为吗?

我在往年曾与希祯同在一个府郡上任学官,进而结识孔氏大宗子袭封衍圣公孔克坚(字璟夫)、孔希学(字士行)父子,和他们都有交游。加上我自幼到老读儒家典籍,服膺圣人的教诲,心领神会之处受益良多。所以,对于希祯的请求,我乐意撰写这篇碑文,让希贤带回刊刻于褒圣侯墓一侧。希望多次来这里游览的人,知道这是褒圣侯的墓冢,都能加以礼敬,使凡是先圣孔子的后人,在每年祭拜扫墓之时,更能追念他们祖先那无穷的德泽!

三、孔德伦改封褒圣侯时间补证

张昌个人信息见载于《山西通志》《临汾县志》等志书[2]。首先,《唐褒圣侯墓碑》文中,张昌介绍了宁陵楮堌村两侯墓的由来,接着介绍了“洪武初元,黄河泛滥,两侯墓冢皆为水湮”的事情,并提及希祯“岁时举祀,恒怆于怀,欲修筑之而力弗能也”的悲切感受,以及希祯在明初“官于朝者几三年”“及去官家居,得遂其志”做官、辞官情况,随后提到希祯“与族人协谋,因故迹筑而封之,扫除荒恶,培植邱木,使尽复其旧”。“既襄事,乃遣其弟希贤,持孔氏族谱,不远数千里来征文”。这里的“既襄事”,是指修葺完两侯墓;“不远数千里来征文”,是指希贤持《孔氏族谱》到南京找张昌书写碑文。然后,张昌表达了对先圣孔子的敬仰之情和对两侯墓为河水淹没不幸遭遇的同情,同时对褒圣侯裔孙希祯“力为兴修”两侯墓的“贤者”行为表示赞赏。最后,张昌也提到往年与希祯同在一个地方上担任学官的交往经历,进而结识孔克坚、孔希学父子并与之交游的事情。加之张昌“自幼迄老读孔氏之书,服圣人之训”,所以“故于希祯之请,乐为书此”碑文。

张昌在碑文提到的德伦信息,和金孔元措《孔氏祖庭广记》中的记载是相同的:“三十三代德伦,唐太宗贞观十一年改封褒圣侯,朝会位同三品,食邑一千户。”[3]明陈镐《阙里志》记载:“三十三代德伦,唐高祖武德九年改封褒圣侯,太宗贞观十一年诏朝会位同三品,食邑一千户,天授元年赐敕书及时服,年七十一卒,生子二崇基、子叹。按此后世召孔氏子孙朝会之始。”[4]比较清晰地记录了德伦在唐代获得不同待遇的时间节点。但唐宋以来的文史典籍资料,关于德伦改封褒圣侯的时间著录多有舛误。

根据相关资料,关于德伦改封褒圣侯的具体时间主要有三个观点:武德九年(626)、贞观十年(636)、贞观十一年(637)。

(一)武德九年(626)

《孔子庙堂碑》刻立于唐贞观四年(630),由唐虞世南“奉敕撰并书”,碑文载:“唐高祖武德九年十二月二十九日,有诏隋故绍圣侯孔嗣哲子德伦为褒圣侯。”[5]《新唐书》也称武德“九年封孔子之后为褒圣侯”[6]。《新唐书》成书于北宋嘉祐五年(1060),重在记录史实,未提德伦其名,但结合虞世南《孔子庙堂碑》中的信息则可以互相补充。加之贞观四年唐高祖李渊尚在,此时距德伦改封褒圣侯仅仅过去四年时间,所以虞世南的记录最为可靠。宋王溥《唐会要》、章如愚《群书考索》,元托托《宋史》,明陈镐《阙里志》、吕元善《圣门志》、王世贞《弇山堂别集》,以及清康熙《孔子世家谱》、乾隆孔继汾《阙里文献考》中的观点亦与此相同。

(二)贞观十年(636)

宋《册府元龟》:“太宗贞观十年,封孔子裔孙孔德伦为褒圣侯。”[7]此外,还有如明张自勋《纲目续麟》:“唐贞观十年封孔德伦为褒圣侯。”[8]相比于其他两种观点,此说较为少见。

(三)贞观十一年(637)

南宋孔传《东家杂记》记载,孔德伦是在“唐太宗贞观十一年封褒圣侯”[9]。《钦定四库全书》中收录的唐杜佑《通典》,宋郑樵《通志》、马端临《文献通考》、司马光《资治通鉴》《东家杂记》,金孔元措《孔氏祖庭广记》,明程敏政《篁墩文集》,清黄宗羲《明文海》等书记载亦同。此说影响较大,且持续时间长。尤其以“三通”(《通典》《通志》《文献通考》)来说,作为历代典章礼制和制度沿革的代表性著作,可谓影响巨大。同时,宋元时期孔姓族人编撰家乘志书的流行,进一步影响到元明以来孔氏宁陵派家谱、碑志、序文等对德伦改封褒圣侯时间记载的准确性。

清《仪封县志》中孔氏宁陵派五十六代希先信息的记载就是如此:“元孔希先,字士先,旧居宁陵,为孔子五十六代孙。自三十三代德伦于唐贞观十一年由绍圣侯改封褒圣侯,食邑一千户于河南宁陵县,殁葬县北楮堌村,子二长崇基、次子叹。”[10]46同时,又由家谱收录的信息,影响到后世文人所写的序、文。如万泰《仪封圣裔重建圣庙记》中说:“于唐贞观十一年,山左大乱。太宗以圣人之后不宜濒危地也,乃封三十三代嫡裔德伦于中州之宁陵,袭封褒圣侯。”[10]10再如明王廷相在《送世袭学正孔永肃先生序》中就说:“德伦,系出孔子三十三代嫡派子孙,唐贞观十一年由诏绍圣侯改封褒圣侯。”[10]15凡此种种,皆误也。

也有一书前后著录不一的。如宋王应麟《玉海》卷一百一十三中载唐高祖在武德“九年(一说贞观十年)封孔子之后(德伦)为褒圣侯”,但又在卷一百三十五中说:“唐贞观十一年封孔子裔德伦为褒圣侯。”[11]而他的另两本著作《小学绀珠》《困学纪闻》中则持“唐贞观十一年”的观点。

张昌在《唐褒圣侯墓碑》文中提到的德伦信息,既然来自希贤提供的那本《孔氏族谱》,那么通过前文分析可知,这本明初刊刻的《孔氏族谱》中关于孔德伦获封时间的信息,往近了说,至少可以认为因袭自南宋孔传《东家杂记》、金孔元措《孔氏祖庭广记》等孔氏家志中收录的信息;往远了说,唐代以来的典章制度类史籍如杜佑的《通典》等已开舛误的先河。

在《阙里文献考》卷末《阙里志辨讹》中,针对后世碑石谱志中德伦“食邑千户”的记载,清人孔继汾提出是后人“欲以侈大其封”[12]的观点。另据《大唐开元礼》“三品以上时享其庙”“褒圣侯祀孔宣父庙即王公以下皆用此礼”[13]的记载。而唐代的朝谒班序是按官品决定的,官同者则按爵位序先后,爵同者按年齿序先后[14]。由上可知,官员品级不仅与祭祀等级联系紧密,同时也决定朝谒先后次序。

结语

通过前文对《唐褒圣侯墓碑》重点字词注解,我们能够比较清楚地理解相关字词的具体含义,而译文则让我们对碑文撰写缘由、时代背景、人物关系、修墓经过等信息有了更加直观的解读。对于张昌在碑文中提到的孔德伦改封褒圣侯时间的记载,我们结合唐宋以来的文史资料,进行整理归纳后可以看出,历代文献资料对孔德伦在唐代改封褒圣侯时间上的著录,确实存在传抄和因袭上的差异。这在一定程度上影响到后世家谱、志书、碑石对孔德伦改封褒圣侯时间记载的客观性和准确性。综合性的文献梳理比较,不仅让我们对孔德伦在唐武德九年改封褒圣侯一事有了更深的了解,同时也是对《唐褒圣侯墓碑》文中不确信息的辨误和补证。