高校思政课程与专业课程有效性融合机制研究

欧丽萍 王婷婷 胡畔

摘要:课程思政是新形势下高校教育的一种新模式,各个高校都在思考如何改革政教育模式,由传统的马列思政课堂集中传授大学生思想品德教育思路向将思想道德教育融入文化知识、专业基础知识和社会实践教育等各个教育环节转变,从而培育出德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

关键词: 思政教育 财会专业 融合机制

中图分类号:A 文献标识码:A 文章编号:(2022)-2-

前言

本文旨在研究高等教育人才培养体系建设中,各门课程融合了思政教学内容,承担了思政课程的补充及外延的重要角色,通过思政教育,形成"课程思政"及思政课程协同育人的局面。通过以专业课程教学为载体,有效融入思想政治教育元素,在教学中进行爱国主义、集体主义、社会主义法治教育,帮助大学生明确目标,把握正确方向和道路,树立正确的世界观、人生观和价值观,培育追求真理、实事求是、勇于探究和实践的科学精神,以及增强大学生法制观念,爱国守法、依法行事,从心理、思想、态度和行为上的真正转变,成为符合我国现代化的社会主义法制公民,竖立崇高的社会主义责任感和使命感。

一、背景分析

目前高等院校采用集中于第一学年学习思政课程,思政课程学分约占总教学学分的7%,学分总数在10学分左右,课程主要包含“社会主义理论体系概论”和“思想政治理论实践” “思想道德修养与法律基础”“毛泽东思想”和“中国特色社会主义理论体系概述”四门课与政策。由此可见,高等院校思想政治教育单靠思政课程教学难以真正达到“课堂主渠道”“学校主阵地”的要求,更需要专业课程发挥思想政治的育人功能。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中指出,高校思想政治工作要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。

随着市场经济的发展,我国会计行业也发展迅猛,但同时财会领域也往往是腐败的温床,是腐败的高发地、频发地,是法制监管漏洞的主要集聚地。与此同时出现的思想品德败坏徇私舞弊、虚假财务的案例也是层次不穷。一些大案要案不时见诸报端,造成影响十分恶劣,严重损坏了各类企业的社会形象,因此,对财会专业学生在大学时期就进行很好的思想政治教育变的尤为关键和重要。同时,通过在专业课上讲授相关联的思政内容也能够提升学生对专业基础课程的认识高度。

二、有效性融合路径分析

(一)课程教材融合

根据学校“高素质应用型本科人才”的定位下,云南大学滇池学院《经济法》课程使用的主要教材是由财政部会计资格评价中心主编《经济法基础》,主要辅助教材是《经济法学》(第二版),张守文为首席专家、教育部组编,高等教育出版社出版。这两本教材都是“马工程”重点教材。

(二)课程知识点融合

《经济法》课程要让学生系统地、准确地理解和掌握经济法的基本原理、具体法律制度及其相应的规范。课程的开设,能够培养学生运用经济法理论及有关法律、法规知识,分析和解决经济生活中的实际问题的能力。本课程的知识点主要包括法律总论概念、劳动合同与社会保险法律制度、支付结算法律制度以及税收法律制度。在法律总论部分,学生可以认识法的概念、渊源、宗旨,法律的强制性、约束性、和指导性以及法律规定纠纷解决的各种途径,能过学习,能够清晰地指导学生在未来的经济交往甚至工作生活中,认识到哪些行为是合法、哪些行为是违法的,当遇到自身合法权益受到侵害时,如何运用法律武器保护自身权利。在税收法律制度知识点的学习过程中,也会让同学们认识到依法纳税是每个公民应尽的义务,在未来的工作生活中,不偷税、漏税、逃税,不能以任何不法手段逃避纳税义务。

(三)实践实训融合

《经济法》是一门既有理论性又有实践性的学科。在实践实训过程中组织学生观点经典经济犯罪的法制节目,从感官和视觉上培养和增强法律意识和法制观念、提升法律素养。不定期举办经济法案例辩论赛、模拟小法庭等,让学生理论联系实际,通过准备和参与各个过程,培养学生的团队精神、通过任务分工、人员分配,增强学生们的责任感,通过合作,培养良好的人际关系能力,通过参与整个活动,完善个人性格,提高自身言语表达能力、增强学生整体综合素质。通过这些实践活动,让学生切实感受到法律和经济法并非遥不可及而是实实在在地发生在我们的身边。

(四)教学方法融合

通过利用现代化的“多媒体”“互联网”“云教学”“蓝墨云班课”等教学工具,实现翻转课堂、雨课堂、视頻教学、案例教学等多种教学方法和手段。让最新的思政指导理论和思想进入到大学生的学习生活中,通过线下布置学习任务、课下完成在线练习、网络进行头脑风暴和讨论等充分调动学生学习思政和专业知识的参与感和体验感,增强学习的主动生、趣味性和多样性。

(五)教学案例融合

在教学中教师根据教学内容添加一些经典的相关案例,结合课程安排,重构案件经过,同时将思政内容有机嵌入经济法实际案例中,让学生们融入其情景中,有效掌握和理解包含思政教育元素的经济法知识。例如,在学习劳动保护与社会保险法律知识中,可能举例劳资双方之间出现劳动纠纷时,双方拥有的权利和义务,应该承担怎样的合约责任,使同学们具备契约精神,并且在今后的工作中保护自身合法权益。

三、融合有效性的评价分析

在专业课程当中去考核学生的思想政治水平以及理论知识践行,势必要求高等院校要构建一套思政教育和专业教育相结合的评价机制,利用德才共育实践机制,通过学习成果互认方式为思政课程和专业课程考核评价提供依据,同时通过社会力量参同时通过社会力量参与评价的方式为思政课程和专业课程提供多方评价主体,从而提高评价的客观公正性、全面科学性。

(一)过程评价体系(合计100分)

1、课前评价(合计30分)

(1)教学目标与教学设计

《经济法》课程的教学目标、教学大纲、教学内容以及教学难重点是否与思政课程相结合。是(10分)、否(0分)、一般(5)分。

(2)主辅教材

《经济法》课程的主要授课教材、辅助授课教材以及教师的教案是否囊括思政内容。是(10分)、否(0分)、一般(5)分。

(3)课前预习

教师布置的课前预习内容是否与思政课程相结合。是(5分)、否(0分)、一般(2.5)分。课前师生是否进行了有效的沟通与交流。是(5分)、否(0分)、一般(2.5)分。

2、课堂教学(合计40分)

(1)专业知识

思政知识是否占课堂专业知识的比重超过20%。是(10分)、否(0分)、一般(5)分。

(2)课堂案例

思政知识有关的案例是否占课堂专业知识有关案例的比重超过20%。是(10分)、否(0分)、一般(5)分。

(3)课堂习题

思政知识有关的习题是否占课堂专业知识练习题的比重超过20%。是(10分)、否(0分)、一般(5)分。

(4)课程实训

思政知识有关的实训是否占课堂专业知识有关实训的比重超过20%。是(10分)、否(0分)、一般(5)分。

3、结果评价体系(合计30分)

(1)教师评价

教师认为学生吸引的思政内容是否达到教学目标、教学大纲等教学设计中的要求。是(10分)、否(0分)、一般(5)分。

(2)学生评价

学生是否领会《经济法》课程中的思想政法内容,是(3分)、否(0分)、一般(1)分;能否运用政法法律手段解决身边的实际问题,是(3分)、否(0分)、一般(1)分;能否对吸引的思政元素进行牵引,运用到其它课程当中,是(3分)、否(0分)、一般(1)分。

(3)督导评价

教学督导以及其它评价者认为学生是否领会《经济法》课程中的思想政法内容,是(3分)、否(0分)、一般(1)分;能否运用政法法律手段解决身边的实际问题,是(3分)、否(0分)、一般(1)分;能否对吸引的思政元素进行牵引,运用到其它课程当中,是(3分)、否(0分)、一般(1)分。

(二)舆论评价体系(合计10分)

通过走访调查、问卷调查、网络交流互动、师生互动平台等渠道,考察校园全体师生对《经济法》课程中融合思政课程的评估,认为良好并且支持(10分)、认为一般并且支持(6分)、认为一般并且不支持(3分)、认为不好并且不支持(0分)。

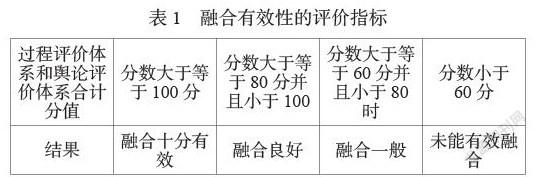

(三)评价结果

四、有性效融合的具体要求

(一)加强教师的思想政治学习

教师是学生的标尺,对学生起到表率和引领作用。教师的言行举止比授课内容对学生的影响更加深远。因此,教师团队必须要加强自身思想政治水平,这是专业课程与思政课程有效融合的前置条件。

(二)强化就《两课融合》等有关的教研活动

教师团队要通过定期的教学研讨会议,将思政元素融入到《经济法》课程当中,从而提高教学预设高度,并且就融合的有效性与否开展讨论,对后续的教学质量提供支撑。

(三)加强师生交流,建立民主平等和谐的师生关系。

思政教育不是教师控制学生的武器,而是建立良好师生关系的新桥梁,从教者应该随时谨记教学初衷,转变高高在上的心理,从事符合自身角色的行为,从知识的传道者逐步变成为学生学习的组织者、引导者和合作者。

结论

相对于纯粹的思想政治教育理论课程而言,专业课进行思想政治教育有其不可替代的优势,它容易被学生所接受。经济法课程与思政的有机融合改变了传统的就思政讲思政的教育模式,为抽象的思政教育奠定了客观的现实基础,使得思政内容能够深入浅出,進而显著提升大学生思想政治教育。此外二者的有机融入也能够促进专业课程《经济法》整体教学质量的提高,推进其内涵式发展。

参考文献

[1]习近平总书记在全国高校思想政治工作会议主要讲话[N].新华社,2016-12-08.

[2] 高校院校专业教育与思想政治教育的融合探究[J]. 贺杏妹. 南方农机. 2019(22)

[3] 社会主义核心价值观贯穿大学生思政教育的几点思考[J]. 孔晓健.辽宁经济. 2019(02)

[4]提升高职院校思政课实效性对策研究[J].朱淑琴.智库时代. 2020(07)

作者简介:

欧丽萍:1985年10月、女、汉、四川省、中级经济师、硕士、财务会计学方向.

王婷婷:1982年1月、女、汉、云南省、副教授、区域经济、财政税收方向.

胡畔:1986年10月、女、汉、吉林省、讲师、管理学方向.

本文由云南大学滇池学院校级项目(2021XYB07)资助发表