庄子“悬解”思想稽论*

蔡 林 波

(华东师范大学 哲学系,上海 201111)

一 悬解之问

《庄子》中所提“悬解”一词,因其关乎对庄子思想的准确、融通之理解,历为论家所关注。这个词在《庄子》中出现了两次:一是《养生主》“安时而处顺,哀乐不能入也,古者谓是帝之悬解”;[1]72二是《大宗师》“且夫得者,时也;失者,顺也。安时而处顺,哀乐不能入也,此古之所谓悬解也,而不能自解者,物有结之。”[1]152就整体句意看,这两处的“悬解”其实并不难解,因其主旨明确指的是“安时处顺”。“处顺忘时,萧然无系,古昔至人,谓为悬解。”[1]152但是,“悬解”这个词本身却有点来历不明,特别是“悬”字究竟如何训解,是个颇有意味的问题。纵观历代注解和诠释,大致有两种主要意见。

一是“有系说”。把“悬解”之“悬”释为“有系”,认为“悬解”即解脱有系或桎梏之义。此说最早源自郭象注:“以有系者为悬,则无系者悬解也。”成玄英亦袭此说,以为“悬”即“为生死所系者为悬”,[1]72“既内心不能自解,故为外物所结缚之也”[1]152义。其后,历代注家颇受其影响。林希逸训:“悬解者,心无所系着,不能自释者,有物结之。”[2]282王夫之有所发挥:“天悬刑以悬小人,悬名以悬君子。一受其悬,虽死而犹萦系之不已。”[3]33现代学者徐复观说得更为形象:“悬”乃“有如用绳子吊起来(悬),或用枷锁锁起来一样。”[4]364此一解释路径,乃把“悬”解为缚系、捆缚等,似皆不离庄子“以生为附赘县疣”[1]156之大意,亦颇合“悬”字义,“县(悬),系也,从系持”。[5]448

二是“倒悬说”。此说为明代学者所特别提倡,认为“悬”指“倒悬”,“悬解”意即解倒悬。就目前文献看,该说提出者应是明代学者陆西星:“县,如倒悬之悬,困缚之意。”[6]39罗勉道也说:“悬系解散,犹解倒悬之义。”[7]59释德清亦释:“帝者,生之主也;性系于形,如人之倒悬。”[8]64此说乃为现当代学者所普遍认同和采信。如,钟泰以为:“悬如倒悬之悬,系也。”[9]73张岱年亦释:“常人受哀乐等等情绪的束缚,犹如倒悬,摆脱了哀乐等情绪,谓之悬解。”[10]5张默生说:“县,即‘悬’之本字。夫人生在世,必有系缚,犹倒悬也。”[11]141叶舒宪则推测:“‘解倒悬’或‘悬解’之喻确实是往古流传深远的措辞,或有某种宗教心理学的背景,亦未可知。”[12]17可见,今大多学者皆把“悬解”与“解倒悬”视为同一。

然而,以上两种解释路径,实皆存在问题。“有系说”立论的前提,是把“悬”训为用绳子捆缚、缚系,进而把“悬解”理解成解除或解脱对“人”的束缚之义。然而,这种解释将遇到麻烦:解脱束缚与安时处顺的逻辑关联如何?如果说“悬”是束缚或枷锁人的“绳子”,那么其被“解”后,人们获得的是应该释放、奔越的生命运行状态,怎么会是“安顺”所蕴含的冷静、闲适之情状呢?因此,在诠释过程中,如果要把“悬解”落在“安顺”意义界面上来,则不能把“悬解”训作解除缚系或枷锁的意思——否则,“悬解”就不能与“安顺”构成关联。与之类似,“倒悬说”乃把“悬”训作倒置悬缚。此说本源自《孟子·公孙丑上》:“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”。[13]201何谓“倒悬”?“倒悬,喻困苦也”;[13]201“如解倒悬,如拯民于涂炭之中”。[14]201然结合《庄子》文本看,“悬解”之“悬”与“解倒悬”,实存在本质差别:首先,“悬解”的对象并非普通百姓,而是指天子或君主自身,即所谓“帝之悬解”;如把“帝之悬解”训为“帝之倒悬被解除”,岂非指帝君自身被“倒悬”?其次,“悬解”的内容,亦非百姓遭受的酷政桎梏,而是指生命主体自身贪生恶死的形名情执。最后,“悬解”之目的,不是要获得什么“悦之”“乐之”的世俗幸福,而是要达成一种“安时处顺”的精神态度。因此,正如有学者所说,“倒悬说”颇“有些牵强”,而是应把“帝之悬解”理解为一种超越生与死的精神实践。[15]110

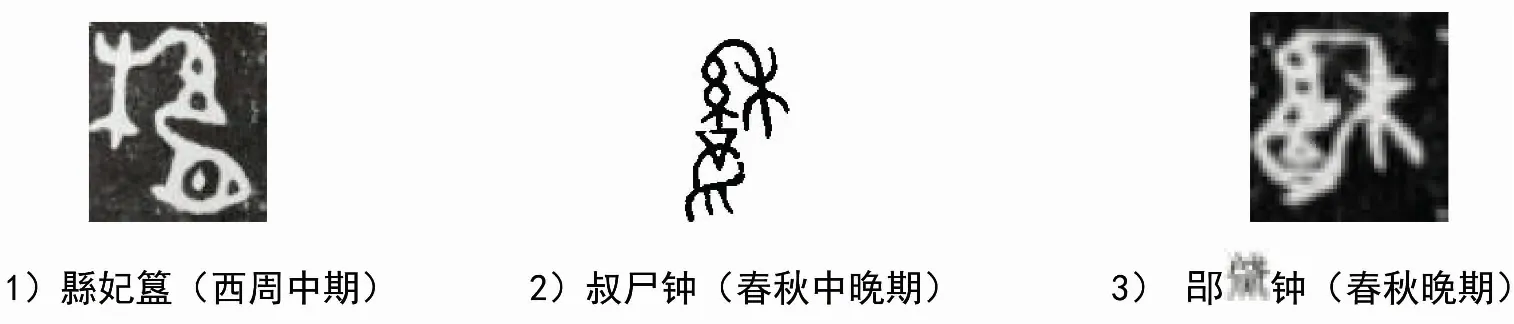

笔者以为,要准确把握“悬解”的要义,关键在于考稽清楚“悬”的本源意涵。溯而论之,“悬”(县或悬)字本义指悬挂、悬搁,“此本是县挂之县”。[5]184有研究表明,周代“县”通“还”或“瞏”,本指“天子之县(县)内”,“瞏(县)内者,王都在中,诸侯四面绕之”,意即“环绕国都或大城邑的地区”。[16]27-28因而,“县(县)”字本象“环绕”:把绳子“环绕”收拢好,并“挂系”、“悬置”起来。先秦金文“县”字,正是呈现出这样图像:

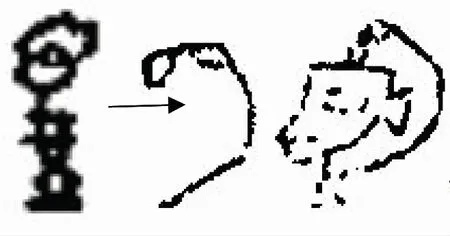

图1中三个金文“县”字,皆似象“人首悬挂在木上之形”,[16]20即把一根盘绕的绳子挂在树(或木桩)上,绳子下端吊系着一颗人头。一般认为,“从金文上看来,其(县)原始构形象以绳索悬首于木杆之上,本义应指枭首之刑”。[17]10然笔者颇疑,“县”最初很可能是一种牺牲或丧葬仪式装置,意在引导死者灵魂安息和归天。有研究发现,甲骨卜辞中的“县”字(图2),“实际上象人首受绳索捆绑,悬于直竖的竹、木顶端之貌……此字在字形上与西周以后的‘县’字充分对应”。[17]18此乃透露出:“县”近似一种系缚仪式。先秦时期典型的缚系仪式,即“面缚”或“自缚”。在中国古代,“面缚”一直作为投降仪式:“许男(君主)面缚衔璧, 大夫衰绖,士舆榇”,“榇,棺也”。[18]348其中,君主“面缚”是指“系颈以组”,乃“系颈”或“缚首”,[19]49-52实为“县”的仪式化表达。需特别注意的是,“面缚”其实是对丧礼及死者殓服装束的模仿:1)面缚,乃仿“幎目”,即死者覆面,“幎目,用缁”,且“以四角有系于后结之”,[20]670即四角有丝带系于死者后颈;2)衔璧,是模仿死者“饭含”(包括“含玉”“含壁”“含贝”等),衔“璧”具有归顺于天的涵义;3)衰绖,衰是“丧服衣”,[6]699绖是丧服的冠带;4)舆榇,“榇者,亲身之棺”,[18]833舆榇即用车载着棺木。(1)这方面研究,参见姚斓:《杨伯峻〈春秋左传注〉对二重证据法的几处误用》(《古籍整理研究学刊》2018年第6期,第102-105页);王进锋:《“面缚”新证》(《殷都学刊》2008年第2期,第122-124页);谢肃:《“面缚”新释》(《中原文物》2013年第3期,第51-52转84页)等。那么,何以投降礼与丧葬礼有如此关联?一般认为,古人以丧礼形式作为投降礼,是投降者为了表达示死、愿意被杀的意愿。[21]120然而,这只是形式上的意义,真实目的是降者表示自己愿意投降、屈服之意。这不难理解,“面缚”作为丧礼及死者殓服装束,其仪式功能是“安葬”“安死”,指向顺变、安息之义——“丧礼,哀戚之至也。节哀,顺变也”。[22]264如此,把“面缚”作为投降礼,乃可极至表达出降者“真诚”悔罪,愿屈服、归顺对方之意。

图1 先秦金文中的“县”

图2 甲骨卜辞的“县”及缚首示意图

回到“县”字来看。如果说“县”的原型是类如“面缚”的丧礼仪式,那么“县”字本身便隐含着顺变、服从、安顺之义。确实,“县”之系缚人头的仪式场景看似很“残酷”,却深凝着上古先民超越死亡的生命覃思——借此仪式,使死者灵魂(人头)安然去世,归顺天地。如此,“县”这个字确实是“系缚”之义——然而,此“系缚”非但不是对人性的桎梏和压制,反而恰恰是让人安顺、复归天道的方式和途径。“县”的古老仪式,实则邃秘隐含着源自人类历史深处的“安死”精神——人们借此可以把“死亡”转化成复归、安顺“天道”的实现手段和途径;于此过程,“死亡”本身乃被擢升为“道”或“天道”之精神显现,成为一种孕育、生成宇宙万物的源始、永续之精神本体力量。

因此,在中国古代先哲看来,“安死”与“养生”实为一体,“知生也者,不以害生,养生之谓也;知死也者,不以害死,安死之谓也”;“夫死其视万岁犹一瞚也”;[23]4、8“养生安死,惠周十方,禾稼滋植,营运日丰,咸得覆载,万类皆从”。[24]221可以说,庄子在《养生主》《大宗师》中所言的“悬解”,正是基于此一意义而展开。只不过,在文本中,庄子乃借“悬车”或“县舆”的神话意象来加以表达,然其隐喻意义却与“县”的仪式契合一致:它并非要把绳子从“人”身上“解脱”下来;恰恰相反,而是要用“环绕”的绳子(县)把“人-头”(在“悬车”意象中,是“车马”)——那些因恐惧死亡而躁动不安的“灵魂”——紧紧“缚系”住,才能让他们(包括死去的和活着的人的灵魂)“安死”,进而使之达至“安时处顺”的循道存在状态。只有如此,庄子所追求的“万物群生,连属其乡;禽兽成群,草木遂长”的“至德之世”[1]196理想,才能获致“苟日新,日日新,又日新”[22]1594的精神源泉和永恒动力。

二 悬车之解

准确训诂《庄子》“悬解”之义,还应紧紧抓住文本语境和意象来考察。从《庄子》文本情境看,“悬解”指向目标是“安时处顺”——“适来,夫子时也;适去,夫子顺也”;[1]72“且夫得者,时也;失者,顺也。安时而处顺,哀乐不能入也,此古之所谓悬解也”。[1]151-152这里需注意,“时”是关键词:得时即得生(适来),失时则失生或死亡(适去)。在庄子那里,“时”指的是生与死之间的持续、流转过程。“性不可易,命不可变,时不可止,道不可壅”,“是故鬼神守其幽,日月星辰行其纪。吾止之于有穷,流之于无止”。[1]305、292“年不可举,时不可止……物之生也,若骤若驰。无动而不变,无时而不移。何为乎,何不为乎?夫固将自化”。[1]340故,“予因以求时夜”[1]151——这里的“时”指的是“白日”,象征处于生命状态;“夜”指的是“黑夜”,象征进入死亡状态。对此,成玄英疏解到:“得者,生也,失者,死也。夫忽然而得,时应生也;倏然而失,顺理死也。是以安于时则不欣于生,处于顺则不恶于死”,“古昔至人谓为悬解”。[1]152要言之,“得者,时也”即得生,“失者,顺也”则为失去生命;适来、适去,即安适于“时”之流变,乃“与时俱化”。[1]387因而,安时处顺指的是安适、顺应生死时变之义。

然而,问题关键在于:庄子为何用“悬解”来指“顺变”?前已揭,“悬解”本源于古老的丧礼及其安死精神,是以“悬(县)”即指“顺变”。庄子自然深晓“悬解”的古老仪式意涵,而且采用神话意象来表达。不难发现,战国秦汉文献中,描述“顺变”最为形象、生动的典型意象,乃为“悬车”(或称“悬舆”“垂车”“却车”等)。“悬车”一词初见于《国语·齐语》:“悬车束马,逾太行与辟耳之溪拘夏”;[25]85以及《淮南子·天文训》:“爰止其女,爰息其马,是谓县车。”[26]22汉代文献乃普遍以“县车”为致仕退休的隐喻意象,“古者七十悬车致仕”;[27]3105“年渐七十,时可悬舆”。[28]1208需注意的是,“悬车”(县舆)原义为“絷(束)马悬车”:停下马车来,解下驭马的车绳,然后悬系在树上(车马桩),并用绊马绳(絷)系住马腿,使马不能行动。[29]89因此,“悬车”往往被作为“日入而息”的时间喻象,用以标志日暮或日落时刻:

日出于旸谷,浴于咸池,拂于扶桑,是谓晨明……至于悲泉,爰止其女,爰息其马,是谓悬车。至于虞渊,是谓黄昏。至于蒙谷,是谓定昏。[26]22

这里,“悬车”对应的是“日入”时刻,即下午5点至7点。[30]37其隐喻场景为:羲和解下车绳并悬挂于桑榆树上——“日西垂景在树端,谓之桑榆”;[31]325也就是让“日车”停歇下来,进入休息、安眠状态。以此,“悬车”乃被作为“安死”“顺变”喻体而呈现:“白日入虞渊,悬车息驷马”。[32]501“悬车者,以年薄虞渊,如日之仄,体气就损,神候方落,不可复劳形躯于风尘,役方寸于外物矣”。[33]531在汉墓中,亦发现有不少“絷马悬车”画像(图3)。

图3 汉画“絷马悬车”图[34]101

此类画像形式多样,描绘的典型场景是:在一颗树(桑榆树)下,一侧绘有用绳子悬系着的一辆空车,另一侧则悬系着一匹马,且马腿间系有绊羁(絷)。研究者多认为,“树的一侧象征着墓主射官入仕,另一边则以空车象征墓主告老,悬车致仕”。[35]75-76然而,这并不符合墓葬仪式逻辑。实际上,此类画面是象征墓主“处顺”“安息”之义。图画中的“车马”,实则象征墓主“身体”,因而把“车马”絷系起来,使之停下来——其表达的是:墓主把自己的“身体”缚系起来,不再如奔马般驱驰下去,而是停下来休息。这是象征墓主已然安时处顺、复归天道之义,如同“县”的仪式。

回头来看,庄子《大宗师》描述的“悬解”隐喻场景,实即“羲和悬车”或“絷(束)马悬车”的义理化表达:

浸假而化予之左臂以为鸡,予因以求时夜;浸假而化予之右臂以为弹,予因以求鸮炙;浸假而化予之尻以为轮,以神为马,予因以乘之,岂更驾哉!且夫得者,时也;失者,顺也。安时而处顺,哀乐不能入也,此古之所谓“悬解”也,而不能自解者,物有结之。[1]151-162

这里的鸡、弹、轮、马,犹如构成一辆生命运行之“马车”,不停驱策前行。然而,在庄子看来,这辆有形的“马车”是由“时”浸假化成的“物”,并非生命本真存在。因此,如果“失”去其“时”,其实并未“失”其“真”(本真生命),反而是解散了“假”之形物的环节。在此,庄子乃在“真”的界度对生死作出了超越、深致的解释:“死”本身,恰恰是对“浸假”的化解,并回归于生命本真的时变路径;相反,如果人执于“生”而不顺“死”,则意味着被“假”的物象所蒙蔽着——“生者,假借也”,[1]360是对“天道”的遁离(“遁天”),而趋向于形物假象的存在(“之刑”)。是故,庄子有言:

一受其成形,不亡以待尽。与物相刃相靡,其行尽如驰而莫之能止,不亦悲乎!终身役役而不见其成功,苶然疲役而不知其所归,可不哀邪!人谓之不死,奚益![1]30-31

在庄子那里,“死”已非仅仅生理学意义的死亡,而是成为一个超越的、纯粹的精神之范畴,指向的是“道”之存在本身——本真的“生”。因此,执于“生”,其实是背离生命之“真”,为物所结而陷入“假”的生命存在——“得之也死”;顺而“死”,则恰恰是复归生命之“真”,是“不死”或“养生”的精神实践路径——“得之也死,失之也生”[1]488。换言之,在庄子思想视域中,“真-人”实为“死-人”,却是本真之生命存在者;而“俗-人”则为“生-人”,却是浸假的死亡存在者。在此意义上,庄子《养生主》言“老聃死”,非指“老聃所以死而不能解其悬者”,[36]33反而恰恰是赞美之:老聃乃悬解之“帝”——解弃了“老聃”之形物(生命之假),而葆养了“老聃”之精神(生命之真),是为“古之博大真人哉”[1]617——即,生命本真存在者:

古之真人,不知说生,不知恶死。其出不欣,其入不距。翛然而往,翛然而来而已矣。不忘其所始,不求其所终。[1]137

由见,庄子所言“悬解”,其意象实为“悬车之解”:“悬”不是对人的“缚系”,更不是“倒悬”之束缚,而是把“绳子”解下后悬系起来,同时用绊马绳羁絷“马”,使“车马”停止行进的场景。“悬”的此一意象,是要让生命欲望奔驰的“马车”停歇下来,即如“日入而息”一般。故,“悬解”本就指的是安时处顺、复归于道之义。其实,“老聃死”寓言的第一句,已经隐含“悬解”之义:老聃死——老,理当死;[1]72秦失——情,失去;吊之,三号而出——出“吊”,解下并悬搁“绳子”(“吊”字象“盘在腰间的绳子”[37]65),哀死之情被“悬解”。(2)关于“老聃死”,康有为认为是“儒攻老子”(康有为:《孔子改制考》,长春:吉林出版集团股份有限公司,2017年,第420页)。崔大华提出,“《养生主》篇认为老子并没有达到‘至人’境界”(崔大华:《庄学研究》,北京:人民出版社1992年,第391页)。张松辉、张海英则认为“庄子不是批评老子”,而是“说明虽然老子肉体死亡,但精神长存”(张松辉、张海英:《论庄子灵魂不死思想》,《湖南大学学报》社会科学版,2010年第1期,第99页)。笔者认为,“死”作为“反其真”的隐喻象征,“老聃死”实是对其“博大真人”身份的肯定和赞美。

三 情之悬解

从《庄子》文本看,“悬解”针对的主要对象是“情”,可谓“情之悬解”。此处之“情”,乃指人们执著生死情欲而导致的哀乐之“情”,或因耽溺于“生”及形名物欲所激发的“人情”或“物之情”——“死生,命也,其有夜旦之常,天也。人之有所不得与,皆物之情也”。[1]142因此,庄子特别提出“无情”的命题和主张:

有人之形,无人之情。有人之形,故群于人;无人之情,故是非不得于身。眇乎小哉,所以属于人也;謷乎大哉,独成其天……吾所谓无情者,言人之不以好恶内伤其身,常因自然而不益生也。[1]126-127

陈鼓应指出,“无人之情”的“情”,“乃是指世间人群纠葛于主观的是非判断而产生的‘负累’之情”,可谓切中要的。[38]53进而论之,庄子所言“无情”,实即“悬-解”之状态,意思是把生死之情执解离、悬置起来,以安时处顺。本文前已揭,“老聃死”这则寓言所批评的对象,就是世人面对“死亡”时表现出来的“哀”之情。庄子认为,这种“哀”之情,并非发乎自然本真之情性,而是形名物结所造成的情执欲念,乃“遁天”之“倍情”。这恰恰是不能“处顺”,即顺应天道、合乎真性的存在状态之表现。正因如此,庄子乃拟孟孙才“母死”、子来“将死”、子桑户之“死”、庄子“妻死”,甚而他自己的“死”等隐喻,来表达“死”之“悬解”理义。这些不同题材的死亡寓言,实际上讲的是同一个思想主题,即:“死”是大归或大还于“道”,故不当过分沉溺于“哀悲”之情。需注意的是,庄子所谈论的“死”,存在两种情况:一种是因形名物欲造成的非正常死亡,诸如“中于机辟,死于罔罟”,[1]18“残生伤性”或“残生损性”[1]189之死,乃为背道之“死”,必定造成人心淆乱不安;另一种则是“穷年”之死,如“民至老死而不相往来”,[1]208或“终其天年而不中道夭者”,[1]134-135是为顺道之“死”,则可以令人安顺处之。在庄子看来,顺乎天道自然之“死”,就是“情之悬解”,其指向目标即“反其真”。[1]154为此,《庄子》中反复列举“悬解”“顺死”的隐喻典故:

(1)子来之死

俄而子来有病,喘喘然将死……夫大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死也。[1]152-153

“子来”之“来”,其字本义为“周所受瑞麦来麰”,“象芒束之形,天所来也”。[5]11

故此处之“来”,当可训为“芒”。在《庄子》中,“芒”多指芒然、混芒、芒芴等,是为安适生死、浑沌逍遥的存在意象:“古之人,在混芒之中,与一世而得淡漠焉”;[1]321或“芒然仿徨乎尘垢之外,逍遥乎无为之业”;[1]156或“芒乎芴乎,而无从出乎!芴乎芒乎,而无有象乎”,“杂乎芒笏之间,变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也”。[1]359-360在此,“芒”或“芒芴”是指生命本真存在,意即“死”的状态。需注意的是,庄子还把自然死亡视为“来”:在“子桑户死”寓言中,其友孟子反、子琴张相和而歌曰:“嗟来,桑户乎!嗟来,桑户乎!而已反其真,而我犹为人猗”![1]154在此,“嗟来”,可译作“回来吧”或“归来吧”,其意即“反其真”。

因此,“子来”一名,可训作“子将死”或“子归来”义,其时间意象则为“夜”——夜半或子时。如此,子来遂与子舆、子祀、子犁为友:子舆之“舆”乃为“人定为舆”,[18]1213指“人定”时刻,即亥时,象征“暮”。子祀之“祀”,为“祭无巳也”,“巳”象“阳气已出,阴气已藏”;[5]311因而“巳时”即隅中,指日出至日中时段,象征“旦”。子犁的“犁”,则当指“祝融”——“颛顼氏有子曰犁,为祝融”,[18]1511“祝融,明貌,其祀犁焉”,“阳气明朗”,[18]1507其象正午日中(午时)。如此,按时辰安排次序,夜半(子来)与人定(子舆)相邻,隅中(子祀)与日中(子犁)相邻;与此同时,夜半(夜)与日中(昼)、人定(暮)与隅中(旦)相对,故“四子”可“相与为友”,[1]151实乃象征日夜旦暮四时而行。故子来之“死”,实喻指顺道及四时之序而行的“悬解”精神。

(2)子桑户死

子桑户孟子反子琴张三人相与友……莫然有间,而子桑户死……彼方且与造物者为人,而游乎天地之一气。彼以生为附赘县疣,以死为决疣溃痈。[1]154-156

子桑户,与孟子反、子琴张亦“相与友”。子桑户,意指其为居于桑榆树下者,象“日入而息”;孟子反,“孟”本义为“给初生子沐浴”的器皿,[39]760引申指每个季节的头一个月,如孟春、孟夏等。按此,孟子反乃指反归婴儿,即反其真之义;子琴张,意象让“琴”自行展开,即“帝张咸池之乐于洞庭之野”,[1]290“咸池九韶之乐,张之洞庭之野”,[1]363故子琴张乃“知天乐者,其生也天行,其死也物化”。[1]267如是,子桑户、孟子反、子琴张三人乃皆为“真人”之化身;而子桑户之“死”,实则隐喻“真人”形解或悬解之存在本质。

(3)孟孙才母死

孟孙才,其母死,哭泣无涕,中心不戚,居丧不哀……孟孙氏不知所以生,不知所以死。不知就先,不知就后。[1]158-159

孟孙才一名,亦如孟子反之“孟”:“孟”指婴儿,“孙”指“子之子”,[40]9-1121“才”为“初生木”或“木出生形”,[40]6-122故“孟孙才”一名,本即隐喻“婴儿”和“真人”。如此,“其母死”,他便自然如婴儿般“哭泣无涕,中心不戚,居丧不哀”,且“不知所以生,不知所以死”。可以说,“孟孙才”及其婴儿意象状态,乃为庄子所指顺道而“死”的状态——即“反其真”的存在状态。

(4)庄子妻死

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌……察其始而本无生;非徒无生也,而本无形;非徒无形也,而本无气。杂乎芒笏之间,变而有气,气变而有形,形变而有生。今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。[1]359-360

庄子“箕踞”“鼓盆”,表面象簸箕一样撒开双腿而坐,并击缶而歌,实则隐喻庄子顺行“天道”的身体姿态。按此,“箕”喻指“箕四星,二为踵,二为舌”,“由踵之二星已哆然而大,舌又益大,故所以成为箕也”。[41]768-769这里“踵”“舌”四星构成“箕宿”,为东方青龙第七宿,系龙之尾足,“龙合而成体”。[1]301庄子乃以此喻“真人之息以踵”[1]137的状态:“箕踞”,即“隐几而坐”(“几”亦象“箕”)[1]23或“机发于踵”[1]175,指真人隐于天机,蓄足精气(象“踵之二星已哆然而大”);“鼓盆而歌”,则指张开口舌(象“舌又益大”)“仰天而嘘”,象真人“合气于漠”,[1]272“通天下一气”。[1]422故,庄子“箕踞”“鼓盆”,本身即为一种“死”的状态描摹。在此意义上,与其说是庄子“妻死”,还不如说是庄子本人“死”了。这里的“死”,隐喻的亦为真人悬解处顺,“相与为春秋冬夏四时行”[1]359-360的存在状态。

(5)庄子之死

庄子将死,弟子欲厚葬之。庄子曰:吾以天地为棺椁,以日月为连璧,星辰为珠玑,万物为赍送。吾葬具岂不备邪?何以加此![1]600

此则寓言,乃直呈庄子反对“厚葬”。这里的“厚葬”隐喻的是对“生”的形名执着,不能悬解处顺的行为表现。与之相关,《养生主》最末一句“指穷于为薪,火传也,不知其尽也”。这里的“为薪”,本指上古吊亡或丧葬方式:“古之葬者厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数,后世圣人易之以棺椁,盖取诸《大过》”,乃“取其过厚”。[42]302按,“厚衣之以薪”本象“井卦以木巽水,鼎卦以木巽火,二卦皆以养人为义”;[42]161然“后世圣人易之以棺椁”,因取诸《大过》,“取其过厚”则必“泽灭木”,“乃是泽之甚极而至灭木”,[43]126木灭则终致火亦必尽(3)从文本脉络看,“为薪”实是对“老聃死”中吊亡方式的接续说明,故宜训作葬仪解。“厚衣之以薪”或系远古吊亡和丧葬仪式,指用柴薪及白茅等把死者尸体盖藏住,如给他穿上很厚的衣服,以保护之;而“吊”,则指死者亲属手持弓箭驱赶鸟兽,以守护尸体不受侵害。故《养生主》言“穷于为薪”,即吊亡者不断给死者添加“柴薪”,冀死者身形不朽。庄子借此隐喻人们不安顺天道,穷于追求名利之举。相关研究,参见王一涵:《先唐哀祭文体研究》,中央编译出版社,2017年,第194页。——因此,世人特以贵重棺椁厚葬死者,不但不能使之“火传”,反而因“泽灭木”将导致火亦必尽的结果。以此,庄子借“为薪”暗讽“指”(即“指形者”或“有形者”[44]73)形名者不能处顺悬解:他们以“人情”来“吊”“死”,乃“穷于为薪”之举——欲图通过棺椁厚赍(为薪),冀望死者复阳还形而传续不息(火传),而不知此举恰恰会使生命之“火”浇灭。所以,庄子把自己的“葬礼”付诸于宇宙天地间,实乃彰明“反其真”的思想主张,同时亦突显其安顺天道的悬解精神。

据上分析,可知:《庄子》死亡寓言中的“主人公”,实则都是对“天道”之人格化的描绘,即所谓“不知说(悦)生,不知恶死”的“古之真人”。[1]137是故,与那些遁天倍情的“不蕲哭而哭者”[1]71正好相反,他们面对死亡不仅“不哭”,反且“或编曲,或鼓琴”而“临尸而歌”,[1]154或“鼓盆而歌”,[1]359或“中心不戚,居丧不哀”[1]158等。实质上,“他们”本就是顺道而“死”的存在者——意即“反其真”的“情之悬解”者。

四 帝之悬解

庄子“悬解说”最究彻之目的,实际上指向的是政治伦理意义的“悬解”——即“帝之悬解”。就其思想逻辑而言,“情之悬解”是指人之主体意识和情感上的生名悬弃——处顺,而“帝之悬解”则指向政治伦理意义的顺道而行——无为。整体论之,前者是悬解的生命主体性建构,后者是悬解的政治实践性贯彻。

关于“帝之悬解”,论者多把“帝”训为“天”或“自然”,[9]73此大意不错,但可能遮蔽“帝”的政治伦理意涵。在早期古典文献中,“悬车”主要是指帝君致政而废职不朝:“大壮,赤帝悬车,废职不朝,叔带之灾,居于汜庐”[45]343——指周襄王“悬车”,失去天下而废职不朝。又,京房《易妖占》:“天有悬车之声,人主忧。”[46]5此乃指天上有雷震之声,警告人主有致政之忧。《白虎通·致仕》提及“悬车”的主要原因:“七十阳道极,耳目不聪明跂踦之属,是以退老去,避贤者路,所以长廉远耻也。悬车,示不用也。”[47]251可见,古代部落首领及君主的“悬车”礼俗传统,深蕴着一种退隐让贤的政治伦理意涵。故,后世不仅视“悬车”为一种恬然无为之政治伦理品格,同时亦为解脱负累,顺应时变的隐逸精神。如蔡伯喈《陈太丘碑文》称誉陈寔:“时年已七十,遂隐丘山,悬车告老”。[48]13《魏书·列传第三十八》赞前司徒公元、前鸿胪卿明根二人,“并以冲德悬车,懿量归老,故尊老以三,事更以五”。[49]753高道陶弘景更以“悬车”为修道之举:“不可复劳形躯于风尘,役方寸于外物矣”,“始可隐逸耶”。[33]531“悬车”所含告老隐退、主动让贤的古老政治伦理精神,即“古者谓是帝之悬解”。[1]72在《庄子》中,真人则往往以“被发”形象显现,即为悬车或悬解者隐喻符号:

老聃新沐,方将被发而干,慹然似非人……似遗物离人而立于独也。[1]408

(一丈夫)被发行歌而游于塘下……吾始乎故,长乎性,成乎命。与齐俱入,与汩偕出,从水之道而不为私焉。此吾所以蹈之也。[1]377-378

有渔父者,下船而来,须眉交白,被发揄袂……真者,所以受于天也,自然不可易也。故圣人法天贵真,不拘于俗。[1]583,586

以上,老聃、丈夫和渔父皆“被发”,乃意指:他们摘去了标志官员身份的礼仪冠戴,去掉了生名功利之心,呈现出“死”(形名之死)之形象,乃喻指他们是法天贵真,安时处顺的“悬解”或“自解”者。

更为重要的是,庄子把“辞让天下”作为一种核心政治伦理理念,实即“帝之悬解”思想及精神的充分体现。如所周知,文本反复列举了“尧让天下于许由”“舜以天下让其友”“汤以让卞随、瞀光”等典故。就这些故事情节来看,并不尽然符合历史,却是庄子“悬解”思想的表达。庄子以“让”和“辞”概念为核心,通过寓言情节设计,充分表达出他的政治伦理理念——无为和不用。在“尧让天下于许由”中,尧“让”天下的理由是:

日月出矣而爝火不息,其于光也,不亦难乎!时雨降矣而犹浸灌,其于泽也,不亦劳乎!夫子立而天下治,而我犹尸之,吾自视缺然,请致天下。[1]10

“尧”在这里说的是,顺天道而行,“日月出矣”“时雨降矣”,则天下治;“我”其实不必再劳心费力,用形名来扰乱天下,还是请“子”来致天下吧。需注意,这里的“子”表面指“许由”,实则隐喻“天道”本身。也就是说,文本中的“许由”,其实是“天道”和“无为”精神的人格化代表。如此,许由的“辞”,一方面是表达“天道”精神,另一方面亦暗示对“形名”(天下之名)之用的拒斥:

吾将为名乎?名者,实之宾也,吾将为宾乎?鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。归休乎君,予无所用天下为![1]10-11

在此,“许由”表达出“辞”的态度,明确提出不“为名”而受天下,凸显出一种强烈生命主体精神;与此同时,亦阐明了“无所用天下为”,即不以“天下”之名为“用”的政治理念, 此乃“无为”之真义。故,庄子对于辞让天下之举,给出了精要解释:“计其患,虑其反,以为害于性,故辞而不受也,非以要名誉也”。[1]573要之,不论是尧的“让”,还是许由的“辞”,皆为对“名”的悬解。

值得注意的是,在“汤让天下”一则叙事中,受让者卞随、瞀光等,不仅不接受“天下”,且分别以“自投椆水而死”和“负石而自沉于庐水”而死。[1]557、558此二人之“死”,实颇有意味。他们严厉指责“汤”伐桀一事,视其为“不道之人”或“不道之事”,并认为受到“汤”的天下之让,是一种极大的侮辱。[1]558事实上,这则寓言故事,隐含的主题是对“不道”的彻底鞭挞。故,卞随、瞀光以“死”拒之。此类意义的“死”,实则指向的是形名之“死”——只有如此,“道”之精神才能得以“生”。因此,庄子反复强调:“圣人生而大盗起……圣人已死,则大盗不起,天下平而无故矣!圣人不死,大盗不止”。[1]202-203此所谓“圣人生”或“圣人不死”,是指圣人之“名”得以产生和存在;而“圣人已死”则是指圣人之“名”死了。此正如陈鼓应先生所言,“圣人不死,大盗不止”隐含两个意义:一是圣人汲汲于仁义绳人,而祸乱滋生;二是圣人与大盗乃名异而实同。[50]56实际上,在庄子那里,“圣人无名”,[1]9“圣人并包天地,泽及天下,而不知其谁氏”,[1]482才是“真”的圣人,即“真人”;而圣人“有名”(行形名政治),则实为“伪圣”,等同“大盗”。只有“真”的圣人显现,才能以无为安顺天下。因为,“真人”实质上才是“道”与“无为”精神的存在者。此正如拒受让“天下”的善卷,其“辞”曰:

余立于宇宙之中,冬日衣皮毛,夏日衣葛絺。春耕种,形足以劳动;秋收敛,身足以休食。日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。吾何以天下为哉?[1]549

由此可见,庄子“帝之悬解”的主旨,实是对“形名”“有为”政治的缚系和絷束,进而使“道”及“无为”之政治伦理精神得以显现和运作。正是在此意义上,庄子赋予了悬解之“死”以精神崇高性和伦理神圣性:“死”是对形名之“伪”的悬止,同时是对天道之“真”的安顺——这才是庄子“悬解”思想范畴的真正要义。

五 结 语

研究表明,庄子“悬解”思想范畴,蕴涵着极为深邃、丰富之思想内容。就其历史底蕴看,“悬解”滥觞于人类古老的丧葬礼仪及其安死精神。在战国秦汉时代,“悬解”被附丽于“悬车”神话意象中,彰显出天道秩序的神圣性。庄子借之以表达对待死亡的理性态度和人文精神,实则是对中国古老生命智慧的承袭和张扬。

需要强调的是,庄子提出和主张“悬解”及“安时处顺”思想,决非为了逃避或超然于现实之外的精神诉求;恰恰相反,他是要针对现实社会的政治伦理危机提出解决之道——要求君主及天下百姓皆安顺于“天道”。在《庄子》中,悬解之“死”本质上是一个政治伦理范畴——它一方面是对“形名”“有为”政治的反动和否定;另一方面则是对“天道”“无为”政治的肯定和推崇。

因此,庄子“悬解”思想的究彻意涵,既非单纯个体精神向度的超越生死,亦非日常意义的人情物欲之克服,而是直指“天道”——解除“形名”“有为”,以“无为”“不用”来安顺天下的政治伦理建构。要言之,“悬解”这一思想范畴,蕴聚着庄子天道观的核心意旨及内在逻辑,是为揭示和把握《庄子》思想底蕴之密钥。