冲突预防与进口的“囤积效应”:基于中美贸易摩擦的分析 *

谢建国,叶 君

(1.南京大学 长江三角洲经济社会发展研究中心,江苏 南京 210093;2.南京大学 经济学院, 江苏 南京 210093)

一 引 言

随着全球化的发展,贸易对一个国家的经济发展的重要性日渐凸显,中美互为对方最大的贸易伙伴国,中美之间贸易的正常化对中美双方乃至世界都意义重大。然而近几年,由于中美双边政治、经济的分歧,中美之间贸易摩擦不断。2018年3月23日,美国贸易代表署发布《基于1974年贸易法301条款对中国关于技术转移、知识产权和创新的相关法律、政策和实践的调查结果》,宣布拟对中国约30亿美元对美出口商品加征25%关税;2018年4月4日,美国发布涉及500亿美元、1300个单独关税项目的进口产品惩罚关税(25%)。之后,中美之间进行了十几轮经贸磋商,终于在2019年12月13日达成中美第一阶段经贸协议。但由于新冠肺炎的疫情影响,中美贸易环境依然非常复杂,中美经贸关系受到了严峻考验,中美贸易走向仍然面临极大的不确定性。

理论上分析,关税的加征无疑将降低双边进出口贸易额,然而,中美关税加征出现了一个奇怪的现象,在2018年3月美国对中国出口加征关税政策出台以后,中国对美货物出口不降反升,由征税前2018年2月的406.6亿美元上升到10月的545.8亿美元,中国对美货物贸易顺差从上年同期的2933.2亿美元上升到3263.3亿美元。这一现象对传统的国际贸易研究提出了新问题:这种反常出口增加的动力与逻辑来自何方?其影响的持续时间如何?在考虑了这种反常出口增加后,关税加征政策的实际效果如何?有学者认为,这种反常出口增加是进口商对冲突的预防性反应[1],那么,这种冲突预防反应与进口囤积效应无疑是国际贸易领域的一个新问题。

文章采用反事实分析法和双重差分法,研究中美贸易摩擦中的冲突预防反应与进口囤积效应,并从产品层面分析了中美贸易摩擦第一轮加征关税带来的影响,从而为应对下一阶段不稳定的中美关系提供参考。

二 文献综述

随着全球一体化的发展,国家之间的关系越来越紧密,国际冲突与贸易之间的相互作用愈发频繁,冲突对贸易影响的研究也非常丰富。一些研究认为,政治的紧张并不必然引起贸易冲突,Davis和Meunier通过分析冷战结束后美日两国的贸易格局,没有发现政治紧张对双边贸易有影响[2]。而更多的研究则支持政治冲突会对双边贸易带来负向影响,如Heilmann利用约翰莫得漫画事件、中日钓鱼岛事件、美国抵制法国货、加沙冲突这四个事件研究了贸易抵制对国际贸易的影响,发现政治摩擦带来的贸易抵制导致了贸易减少[3]。谢建国和徐苹苹也发现萨德事件引发的消费者抵制导致中国从韩国的进口显著减少[4]。多数学者的研究结果显示,两国之间的冲突会对两国贸易产生抑制作用。

贸易冲突发生时,贸易商扮演着重要的角色。由于全球供应网络的日益复杂,供应链的不确定性是每个经理人都要面对的一个问题[5]。Morrow提出理性预期的观点, 认为贸易商基于两国政治关系对未来冲突做出预期,在冲突发生前就已对贸易进行了调整[6]。Clark发现,进口商为了避免供应链不稳定,会增加安全库存以防止交货延误[1];贸易商为了维持供应链的稳定性,可能会提前做好准备预防贸易冲突。

为了保证商品能够正常供应,进口商还关注商品的价格稳定性,国家间的冲突常使用加征关税作为威胁,会导致商品的价格波动。Feder最先关注价格波动导致的商品囤积现象,发现在一个价格不确定的世界,一国不仅要进行国际贸易以满足眼前的消费需求,而且要将部分贸易商品储存起来以备将来消费,尤其是要存储石油和粮食等[7]。Carter和Schmitz也发现,关税变化会导致粮食的囤积[8]。关税加征会带来商品价格的波动,而价格的波动使进口商有动力囤积商品,因此关税加征很可能导致进口的囤积效应。

综上,已有的文献研究了冲突对贸易的影响,多数研究表明冲突会对贸易有负向的影响,进口商为了供应链稳定和价格稳定,在冲突发生前有动力囤积商品,但长期来看,进口商可能会拓展进口渠道,从而减少从贸易冲突国的进口。已有文献对进口商囤积效应的研究集中在粮食的囤积,但对其他产业的研究相对较少。中美贸易摩擦涉及的产品种类非常广泛,持续的时间较长,为研究冲突预防的囤积效应提供了很好的案例。文章以中美贸易摩擦为研究对象,利用月度贸易数据,研究了中美贸易摩擦引致的进口商冲突预防与进口囤积效应,并探讨了中美贸易摩擦对中美贸易的长期影响,这一研究对合理应对下一个阶段的中美贸易关系具有借鉴价值,对中国未来对外贸易战略的选择也有一定的现实意义。

三 中美贸易摩擦背景、研究假设与模型设计

(一)中美贸易摩擦背景与研究假设

近几年中美贸易摩擦不断,2018年4月4日,美国贸易办公室(USTR)发布了涉及500亿美元中国对美出口产品惩罚关税(25%)清单,对第一部分约340亿美元商品加征25%关税于7月6日实施,对第二部分约160亿美元商品加征25%的关税于8月23日实施;6月18日,特朗普再次宣布将对2000亿美元中国商品加征10%关税,并威胁如果中国反击,美国将对另外2000亿美元的中国商品追加额外关税;9月24日,美国对第一个2000亿美元中国商品加征关税。2019年6月15日,美国对第二个2000亿美元中国商品加征了10%的关税;9月1日,美国对中国约1200亿美元中国输美商品加征15%关税开始生效;12月13日,中美第一阶段经贸协议达成,美国下调约1200亿美元中国商品的关税至7.5%,保持约2500亿美元中国商品的25%关税(1)美国对中国的产品加征关税主要针对的是货物贸易,且只有货物贸易的数据是月度的,所以本文的研究范围是货物贸易。。

梳理以上现实背景我们可以发现,中美贸易摩擦的主要手段是加征关税,美国在加征关税之前可能会公布加征关税的名单。若产品出现在加税名单上,进口商收到供应链不确定性增加的信号,可能会增加安全库存,以避免交货延迟[1],即在加征关税之前,可能出现囤积效应。加征关税之后,美国市场上中国的产品价格相对提高、国际竞争力相对下降,进口商会逐渐减少从中国的进口,而从其他国家进口产品替代中国。综合以上分析,提出假设1。

假设1:中美贸易摩擦中,美国进口商在宣布加征关税但未实施之前的窗口期可能会增加从中国的商品进口,出现进口囤积效应,且囤积效应是短期的。

中美贸易摩擦涉及加征关税的范围非常广,涉及1300个单独关税项目的中国产品,不同产品的优势不同,在某些产品种类,中国占据较大的世界市场份额,美国进口商短期内难以从其他国家找到合适的进口替代源,则囤积效应会更强、持续时间更久,而在某些产品种类,中国产品可替代性较强,则美国进口商可能较少或者不会选择囤积该产品。综合以上分析,提出假设2。

假设2:中美贸易摩擦中,不同产品囤积效应是否存在、囤积效应的大小和持续时间可能不同。

中美贸易摩擦中,美国加征关税之前一般会公布拟加征关税的清单,即威胁加征关税。Afesorgbor指出,两国之间实施经济制裁和威胁经济制裁对国际贸易的影响是不同的,威胁制裁导致双边贸易量增加,而实施制裁导致双边贸易量减少,威胁阶段的囤积行为可能是出现差异的重要原因[9]。拟加征关税的清单对于进口商是非常重要的预警信息,产品只有出现在拟加征关税的清单,进口商才有机会提前囤积,因此提出假设3。

假设3:中美贸易摩擦中,威胁加征关税是囤积效应出现的重要前提。

中美贸易摩擦包括美国挑起的一系列针对中国的加征关税的措施,涉及范围之广、持续时间之久是中美贸易史上罕见的。从进口商的角度,美国对中国的贸易政策反复变化,贸易冲突的长期存在使得进口商面临很大的政策不确定性风险,企业会增加供应链灵活性以降低供应链风险[10],逐渐增加从其他国家的进口以减少对中国产品的依赖;从消费者的角度,两国之间持续的国际冲突会减小消费者的购买意愿[11]。综合以上的事实和分析,提出假设4。

假设4:长期来看,中美贸易摩擦会减少美国对中国的进口。

(二)模型设计

1.反事实分析法

反事实分析法的关键是反事实的合成,而增加控制组个数有利于反事实的合成效果,我们用美国从其他国家的货物进口量合成美国从中国进口量。在选取控制组时,本文选取未与美国发生贸易摩擦、与美国贸易量较大的20个国家(或地区)(2)20个国家(或地区)分别为加拿大、日本、韩国、爱尔兰、越南、中国台湾、马来西亚、瑞士、泰国、巴西、以色列、印度尼西亚、新加坡、沙特阿拉伯、荷兰、俄罗斯、哥伦比亚、委内瑞拉、澳大利亚、菲律宾。由于欧盟、印度、墨西哥也有贸易摩擦,与美国的贸易可能受到了影响,因此选取除上述国家(或地区)和中国外,美国进口前二十位的国家(或地区)作为控制组。作为控制组。

2.双重差分法

本文借鉴谢建国和徐苹苹[4]与周泳宏和王璐[15]的做法,将中国作为处理组,选择其他国家作为控制组,使用双重差分法(DID)测算中美贸易摩擦对于中国对美货物出口的平均处理效应。控制组需选取没有与美国发生贸易摩擦,且其他方面与中国较为相似的国家(或地区),本文选取与美国进口值较大且未发生贸易摩擦的10个国家(或地区)作为控制组(3)同样排除欧盟国家、印度、墨西哥和中国,选取美国进口前十位的国家(或地区)作为控制组,10个控制组国家(或地区)分别为加拿大、日本、韩国、爱尔兰、越南、中国台湾、马来西亚、瑞士、泰国、巴西。。

Yjt=α+β1Treatj+β2Postt+β3Treatj×Postt+β4lnGDPjt+β5lndistj+β6contigj+μt+εjt

(1)

式中:j代表不同的国家(或地区),t为时间变量,Yj,t表示美国从j国进口的月度货物贸易量(取对数),Treatj表示中美贸易摩擦的虚拟变量,中国取1,控制组国家(或地区)取0,Postt表示中美贸易摩擦时间的虚拟变量,2016年1月至2018年2月取0,2018年3月至2019年12月取1,交互项Treatj×Postt的系数测度了中美贸易摩擦影响美国从处理组和对照组进口的差异,εjt表示影响美国从中国进口量的随机因素。

控制变量为引力模型中常用的三个变量,lnGDPjt表示j国的国民生产总值(取对数);lndistj表示j国与美国的地理距离(取对数);contigj为j国与美国是否有共同边界的虚拟变量,若与美国有共同边界,则取值为1,若无,则取值为0。

中美贸易摩擦前后美国从中国进口量的变化为β2+β3,β2衡量其他因素对美国进口量的影响,β3衡量中美贸易摩擦引起的美国从中国的进口量相对于控制组的变化情况,是2018年3月至2019年12月中美贸易摩擦导致美国从中国进口变化的平均处理效应。

3.数据来源与处理

月度数据的货物贸易数据来自UNCOMTRADE,各个国家(地区)的年度GDP数据、国家间的地理距离和是否有共同边界数据来源于CEPII。数据样本期为2016年1月至2019年12月,共48个月份,涵盖了中美贸易冲突的全过程,中美贸易摩擦开始时间为2018年3月,将样本分为前后两个时期。表1显示了各变量的描述性统计量。

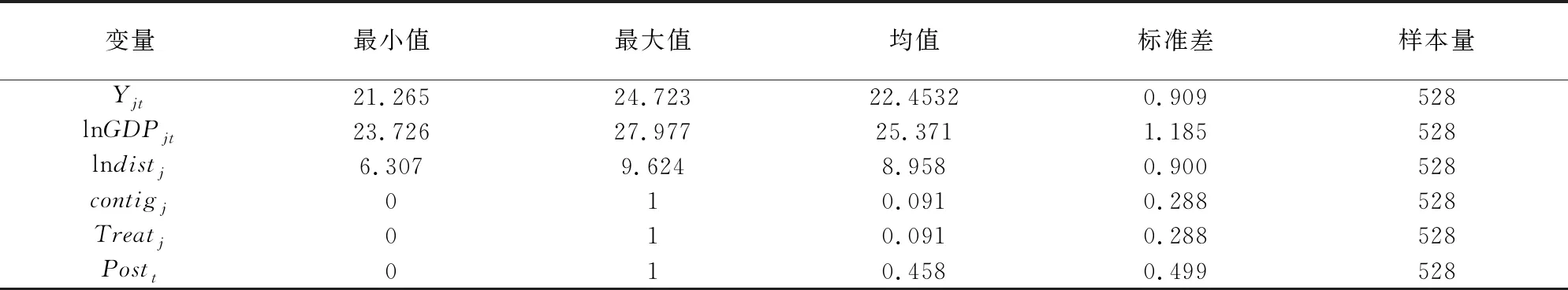

表1 变量描述性统计

四 关税加征与进口的囤积效应

(一)关税加征的反事实分析

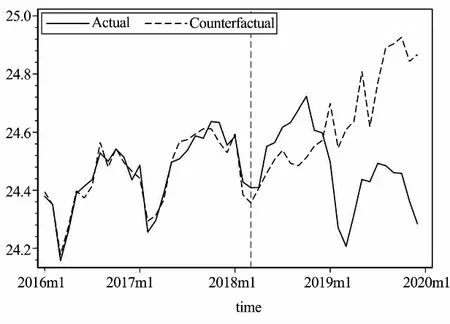

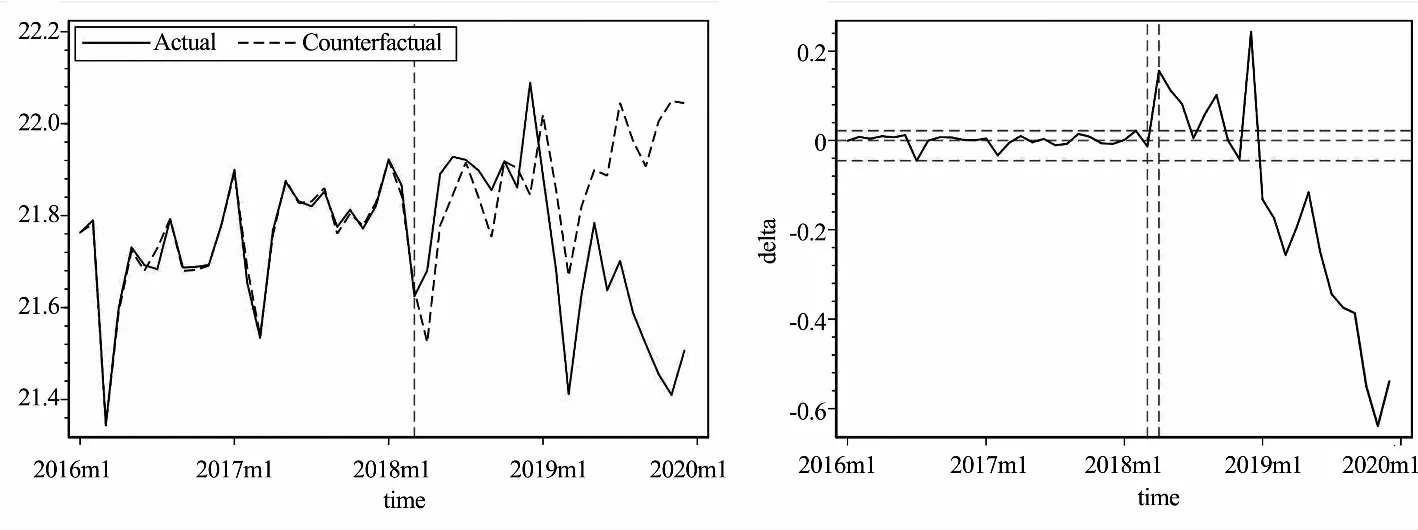

根据反事实分析思想,我们来分析中美贸易摩擦关税加征对美国从中国进口的影响,图1显示了美国从中国进口的反事实分析结果。

图1(a)中实线代表真实值,虚线代表假设未发生中美贸易摩擦的反事实值,图1(b)实线为真实值减去反事实值的差值。图中垂直的虚线对应的时间为2018年3月,将时间分为中美贸易摩擦前和摩擦后,2016年1月至2018年2月为系数向量选择阶段,根据R2最大原则选择系数向量,使得真实值与反事实值尽可能接近,2018年3月至2019年12月依据之前得到的系数向量合成反事实值。图1(b)0值上下的虚线标注了在系数向量选择阶段,真实值与反事实值的最大偏差,本文囤积效应与抑制效应的识别标准是:2018年3月及之后,若真实值与反事实的差值高于最大偏差,称美国从中国的进口出现了囤积效应;2018年3月及之后,若真实值与反事实的差值持续低于最大偏差,称美国对中国产品加征关税抑制效应发挥作用。

图1(a)显示,2018年3月之前的数据拟合程度较好,反事实分析结果较为可靠,比较中美贸易摩擦后的真实值与反事实值发现,2018年3月至12月的实际值均高于反事实值,2019年全年,实际值均低于反事实值。图1(b)显示,2018年3月之前,真实值与反事实值较为接近,围绕0值小幅波动。2018年3月至12月,真实值均高于反事实值,囤积效应首次出现在2018年5月,其后2018年7月至10月持续四个月均出现囤积效应。综上,中美贸易摩擦中存在囤积效应且囤积效应是短期的,验证了假设1。

(a)

(b)

囤积效应的出现与中美贸易摩擦的进展密切相关,2018年4月,美国贸易办公室(USTR)发布了涉及500亿美元的进口产品惩罚关税(25%)清单;5月,美国从中国的产品进口大幅增加,波动范围大于拟合阶段的最大偏差,出现美国进口商对中国产品的囤积效应;6月特朗普宣称将对2000亿美元中国商品征收惩罚关税(10%),美国从中国的进口真实值略高于反事实值;7月至10月,进口商为了稳定供应链从中国的进口量大幅增加,然后,美国从中国的进口进入下降阶段。2019年1月之后,真实值与反事实的差值持续低于最大偏差,美国对中国产品加征关税抑制效应发挥作用。

反事实分析的结果表明,中美贸易摩擦初期出现了进口囤积效应,但随着美国进口商进口的调整,加征关税对中国对美出口的负面影响最终显现。

(二)产业层面关税加征的进口囤积效应

为了研究关税加征对美国从华进口的产品层面的影响,本文重点关注美国贸易代表办公室发布的进口产品惩罚关税涉及产品清单,我们可以把惩罚关税涉及产品分为三类,第一类为宣称加征关税、但实际并未加征关税的产品,第二类为宣称加征关税且实施的产品,第三类为直接出现在最终关税加征名单的产品。美国贸易办公室公布的征税商品种类超过一千种,为了便于分析,我们将产品按照HS二位编码进行分类,对应23个HS二位编码,即23个产品大类。

宣称加征关税但第一轮并未加征关税的产品包括HS29、30、72、83、91、93、94七类产品,第一轮第一批加征关税的产品包括HS28、40、84、85、86、87、88、89、90九类产品,这些产品均在4月拟加征且在7月被加征25%关税,第一轮第二批新增加征关税的产品有七类,其中,HS38、73、76的产品在4月宣称加征且在8月被加征25%关税,而HS27、34、39、70的产品直接被加征了惩罚性关税。

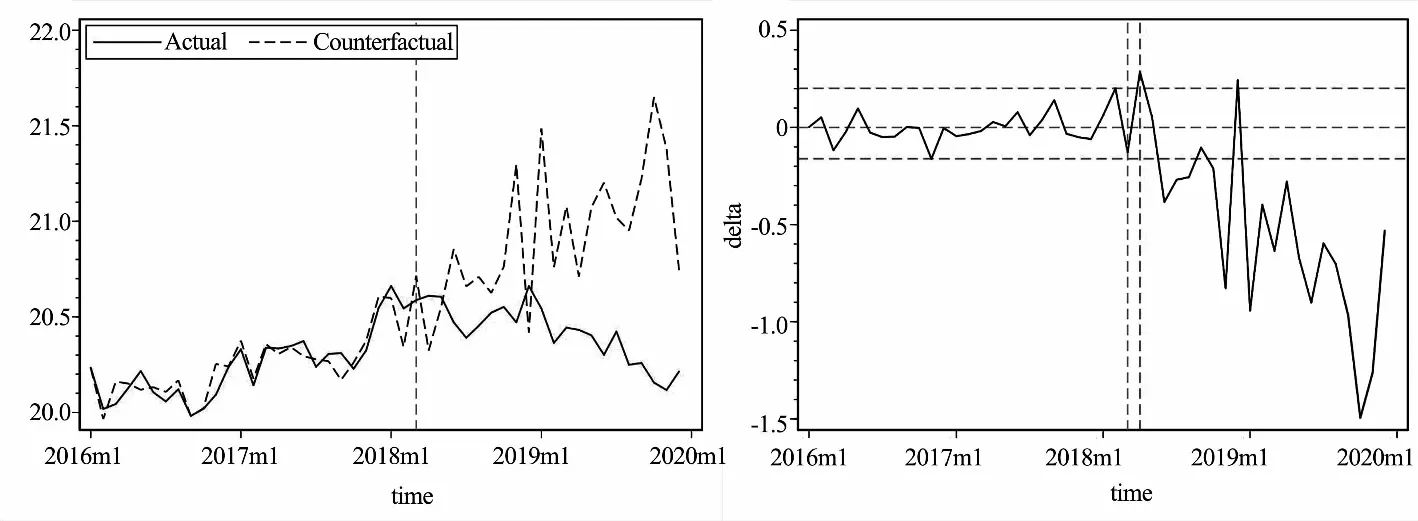

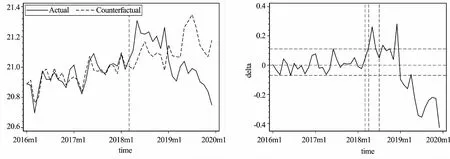

研究假设部分提出,产品出现在关税加征名单,提前给进口商加征关税的预警信号,可能会出现囤积效应。图2右图第二条垂线对应的时间为2018年4月(威胁加征关税的时间),图2 HS29、83、94这三类产品的反事实分析结果显示,这三类产品都出现了短暂的囤积效应。反事实分析结果表明,威胁加征关税导致产品出口出现囤积效应,囤积效应可能出现在威胁加征关税之后,也可能出现中美贸易摩擦释放积极信号的时候,这三类产品的囤积效应均较为短暂。2018年,中美贸易摩擦在对美国从中国进口这三类产品的影响是不稳定的。但随着中美贸易摩擦持续的时间变长,美国进口商开拓了新的进口渠道,2019年,这三类产品的囤积效应均完全消失。图2显示,威胁加征关税在短期会带来囤积效应,但从长远来看,贸易摩擦最终还是会出现抑制效应。

(a)美国从中国进口有机化学品HS29反事实分析

(b)美国从中国进口金属及杂项贱金属制品HS83反事实分析

(c)美国从中国进口家具等杂项制品HS94反事实分析

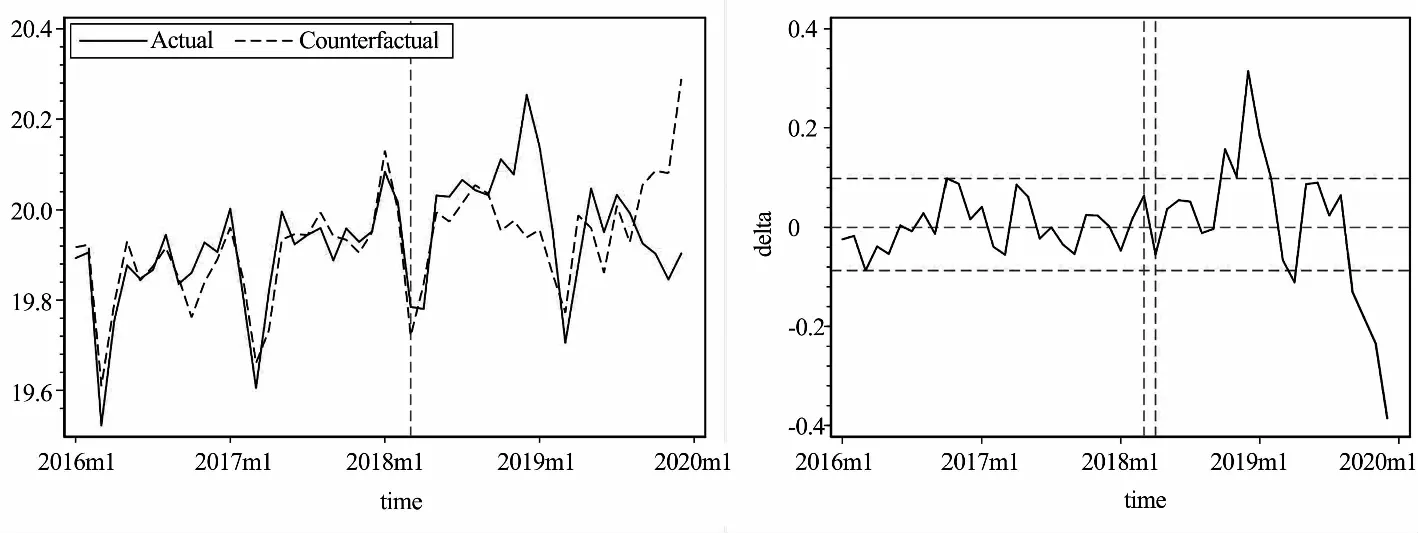

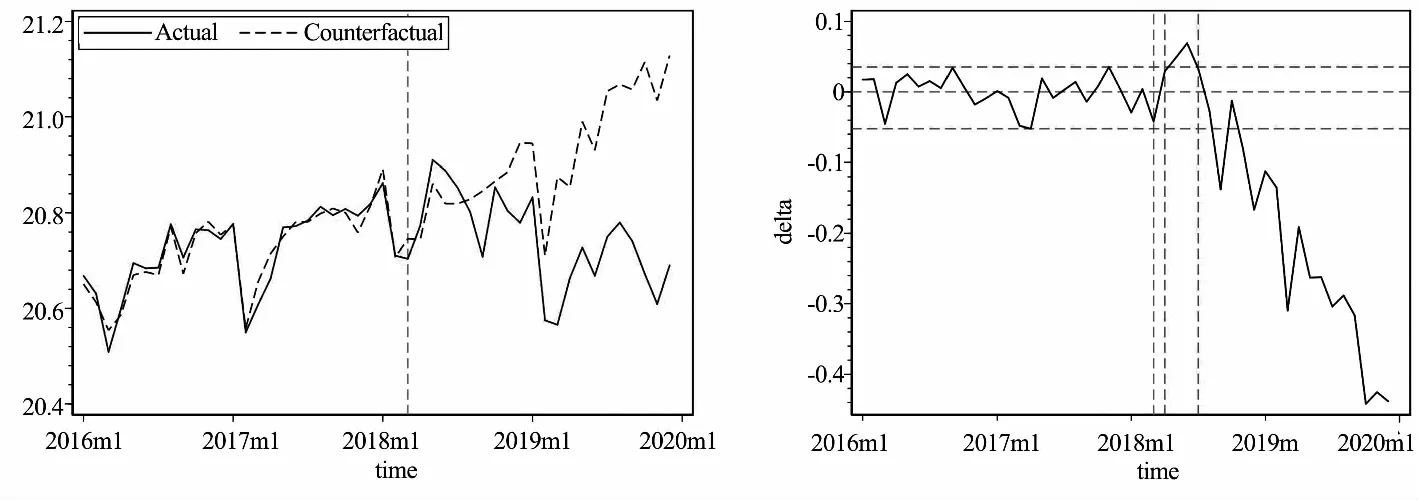

图3右图第二、三条垂线对应的时间为2018年4月(威胁加征关税的时间)和7月(实际加征关税的时间)。图3中车辆机器零件、精密仪器、钢铁制品均出现了囤积效应,反事实分析结果表明,第一轮第一批威胁且加征关税可能带来进口的囤积效应,囤积效应一般出现在威胁加征关税之后,也可能出现在中美贸易摩擦释放积极信号的时候。相较威胁加征关税但并未实施,威胁且加征关税带来的囤积效应更为短暂。对比图2中威胁加征但并未实施的产品,图3中产品的抑制效应出现的时间更早,说明关税实际加征会使得囤积效应持续的时间更短,抑制效应更早发挥作用。

图3(e)中的铝及其制品没有出现囤积效应,铝及其制品是此轮中美贸易摩擦的导火索,美国一方面对中国的铝及其制品增加关税,另一方面对巴西、加拿大等重要铝生产国临时豁免关税,中国的铝及其制品被巴西、加拿大等国家的铝及其制品替代,因此铝及其制品完全没有出现囤积效应,而是从中美贸易摩擦最初就出现抑制效应。

图3威胁且加征关税产品和图2威胁但并未加征关税产品的反事实分析结果是类似的,囤积效应常出现的时间点有两个:一个是威胁加征但尚未加征关税的窗口期,另一个是中美贸易关系好转时。若没有威胁加征关税这一过程,也就是说没有威胁加征但尚未加征关税的窗口期,囤积效应是否会出现?会在何时出现?接下来对直接加征关税的产品进行反事实分析。

(a)美国从中国进口机械器具HS84反事实分析

(b)美国从中国进口车辆机器零件HS87反事实分析

(c)美国从中国进口精密仪器HS90反事实分析

(d)美国从中国进口钢铁制品HS73反事实分析

(e)美国从中国进口铝及其制品HS76反事实分析

五 关税加征对中美贸易的长期影响

(一)关税加征对中美贸易总量的长期影响

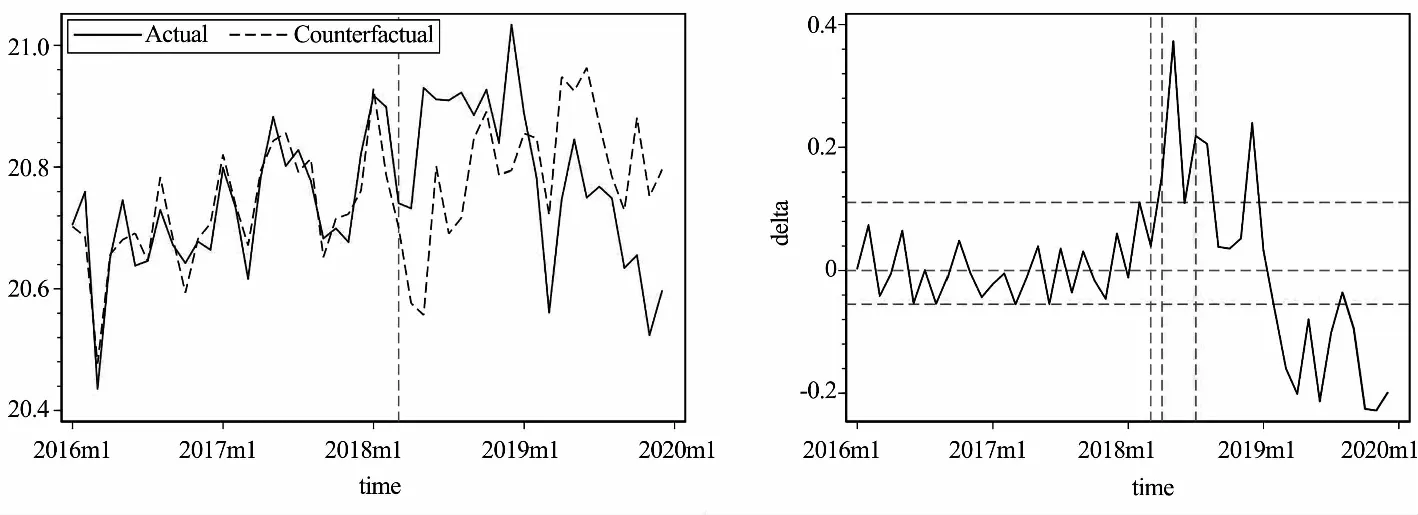

我们采用双重差分法来分析中美贸易摩擦对中美贸易的长期影响[4,15],首先将控制组与处理组的进口量进行共同趋势检验。图4为平行趋势检验结果,图4显示,在中美贸易摩擦前10个月,控制组与处理组的进口量变化趋势基本一致,中美贸易摩擦后第二个月,美国从中国的进口有一个明显的上升,可能是美国国内的生产商为避免贸易摩擦带来的冲击,主动囤积了一些中国的产品。总之,处理组与控制组在未受干预前,时间趋势基本相同,在干预发生后,美国从中国的进口量的增长趋势与控制组逐渐分化,满足使用DID模型的前提条件。

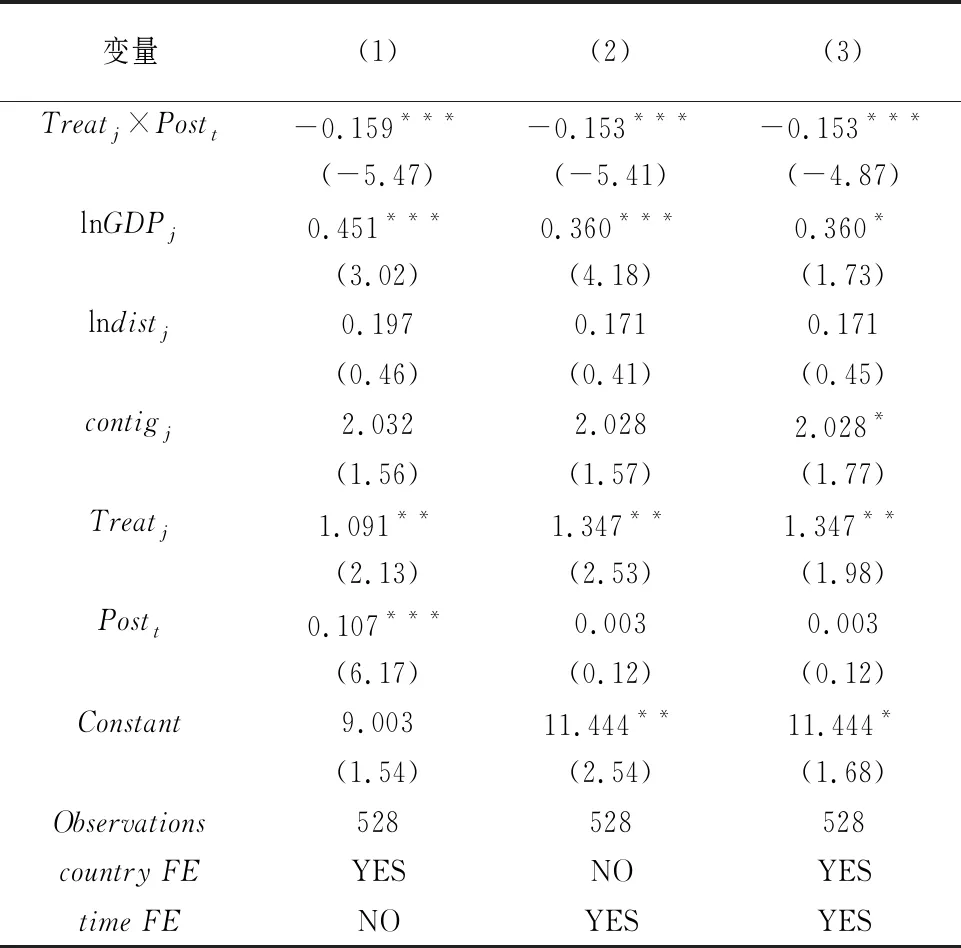

使用2016年1月至2019年12月中美贸易月度数据对方程(1)进行回归,回归结果如表2所示,表2第(1)列添加了地区固定效应,第(2)列添加了时间固定效应,第(3)列同时控制时间和地区固定效应。(1)-(3)列的结果均显示,中美贸易摩擦对美国从中国的进口总量有显著的负面影响。第(3)列同时控制时间和地区固定效应的DID估计系数为-15.3%,并且在1%的水平上显著,此外,经济规模和有共同边界的影响是正向显著的。DID回归的结果表明,长期来看,中美贸易摩擦确实对美国从中国的进口造成了负面影响,导致进口量显著下降,验证了假设4。

图4 平行趋势检验

表2 DID回归结果

双重差分模型估计结果显示,中美贸易摩擦导致美国从中国的进口在2018年3月至2019年12月平均减少了15.3%。美国从中国的进口体量很大,2017年美国从中国的总进口为5258亿美元,15.3%的负面影响对于贸易的冲击是非常大的,尤其是和美国贸易关系紧密的企业,关税增加可能会导致这些企业经营困难,同时还会进一步波及上下游企业。

结合美国从中国进口总量的双重差分和反事实分析发现,中美贸易摩擦初期,囤积效应占主要地位,但随着中美贸易摩擦持续时间越来越长,中美贸易摩擦的抑制效应完全显现出来,总的来看,中美贸易摩擦对美国从中国进口量的平均处理效应是15.3%。由于贸易商通过商品的囤积来稳定自己的供应链和降低成本,短期的贸易冲突可能并不一定导致贸易双边贸易的下降,贸易甚至会出现短暂的增长,但若贸易冲突持续时间较长,贸易商会调整进口渠道,贸易冲突最终会导致双边贸易减少,总体受到负面影响。这个结论对出口商如何应对越来越频繁的全球贸易摩擦具有一定的启发:一方面,出口商要有危机意识,在短期的贸易冲突对贸易的负面影响没有完全显现时,尽早开拓新的出口渠道,若短期贸易冲突演化为长期冲突,企业可将出口转移至其他国家;另一方面,出口商要有全局意识,全球贸易摩擦频发的背景下,企业要注重出口渠道的多元化,不能过于依赖单一国家的市场需求。

(二)不同批次关税加征对中国对美出口产品的长期影响

我们采用双重差分法考察中美贸易摩擦不同批次关税加征对中国对美出口产品层面的平均处理效应,回归模型为:

lnImportjt=α+β1lnTotalImportt+β2Post1t+β3Treatj×Post1t+μj+εjt

(2)

lnImportjt=α+β1lnTotalImportt+β2Post2t+β3Treatj×Post2t+μj+εjt

(3)

lnImportjt=α+β1lnTotalImportt+β2Post3t+β3Treatj×Post3t+μj+εjt

(4)

三个模型中,lnImportjt为美国在t时间从j国某产业的进口额的对数,lnTotalImportt为时间t美国产品层面总进口量,Treatj为是否是处理组的虚拟变量,中国为1,控制组为0。模型(2)对应宣布加税但实际在第一轮并未加税的产品,2018年4月发布了拟加征关税的名单,Post1t为是否是处理期的虚拟变量,2016年1月至2018年3月取0,2018年4月至2019年12月取1;模型(3)对应第一轮第一批加税的产品,第一批加征关税2018年7月实施,Post2t为是否是处理期的虚拟变量,2016年1月至2018年6月取0,2018年7月至2019年12月取1;模型(4)对应第一轮第二批加税的产品,第二批加征关税2018年8月实施,Post3t为是否是处理期的虚拟变量,2016年1月至2018年7月取0,2018年8月至2019年12月取1,第二批中一部分为宣布且加征关税产品,一部分为直接加征关税的产品。实证结果重点关注模型(2)(3)(4)中β3的系数。

1.对威胁但并未加征关税的产品的平均影响

对照2018年4月4日公布的进口产品惩罚关税清单与实际关税惩罚清单,对模型(2)进行回归,表3显示了最终结果,第四列的负面效应对应模型(2)中的系数β3,即产品被威胁加征关税的平均处理效应。表3的DID回归的结果显示,美国从中国进口这些产品的量,均没有受到显著的负向影响,说明仅仅是威胁加征关税,并没有实际征收惩罚关税,不会显著减少美国从中国对该产品的进口。若产品受到加征关税的威胁,美国进口商短期内会囤积该产品,然后逐渐减少从中国进口该产品,提前进口的囤积效应被后期的进口减少抵消,因此中美贸易摩擦对威胁但并未加征关税的产品的平均处理效应并不显著。

2.对第一轮第一批加征关税涉及产品的平均影响

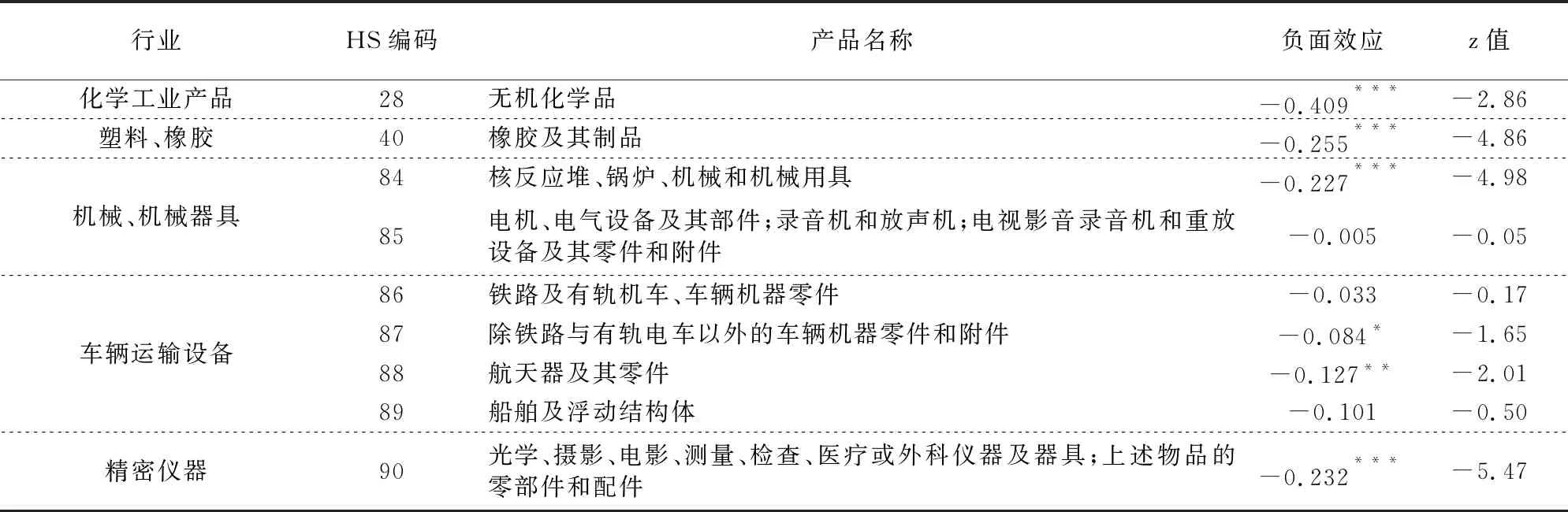

2018年7月6日,美国对中国340亿美元商品开始加征25%关税。这一轮加征关税的范围包含HS两位编码28、40、84、85、86、87、88、89和90这几类产品,对应的行业为:化学工业产品(HS28);塑料、橡胶(HS40);机械、机械器具(HS84、85);车辆运输设备(HS86、87、88、89);精密仪器(HS90)。模型(3)对应第一轮第一批加税的产品,使用HS28、40、84、85、86、87、88、89和90的产品的贸易数据进行回归,表4显示了最终结果。表4第四列的负面效应对应模型(3)中的系数β3,即第一轮第一批被威胁且加税的产品的平均处理效应。

表3 威胁但并未加征关税的产品受到的平均影响

表4 第一轮第一批加征关税涉及的产品受到的平均影响

表4回归结果可以看出,第一批加征关税涉及的HS编码为28、40、84、87、88、90这六类产品的中美贸易量显著减少。其中,无机化学品受到的影响最大,加征关税导致美国从中国进口的无机化学品减少40.9%;橡胶及其制品的进口量减少约25.5%;在机械、机械器具行业,核反应堆、锅炉、机械和机械用具的进口减少了22.7%,但电机、电视、录音机及其附件受到的影响不显著。在车辆运输设备行业,车辆和航天器零附件受到显著负向的影响,但受影响的幅度相对较小;光学、摄影、电影、测量、检查、医疗或外科仪器及器具受到的负面影响是显著的,加征关税导致美国从中国进口精密仪器减少23.2%。

总的来看,中美贸易摩擦中,美国第一轮第一批加征关税涉及的五个行业的贸易,均受到中美贸易摩擦负向的影响,负向影响存在以下几个特点:其一,靠近生产原料端的产品受到的负向影响更大,可能是厂商对产品的需求量很大,对成本的把控更严格,惩罚性关税促使美国的进口商寻找替代的产品进口源,而消费者面临的需求量较小,总价较低,对价格变化没有生产商那么敏感;其二,铁路、船舶这类专用性较强的产品,美国从中国的进口未受显著影响,可能是这类产品较难在短期找到替代进口源;其三,不同于以往中美贸易摩擦关注纺织品等低技术含量的产品,此轮中美贸易摩擦,美国关税加征针对受益于中国的产业政策,同时对美国经济危害较小的高新产品,包括航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,惩罚性关税显著减少了美国从中国进口此类高科技产品,这对于中国高科技产业的发展是十分不利的。

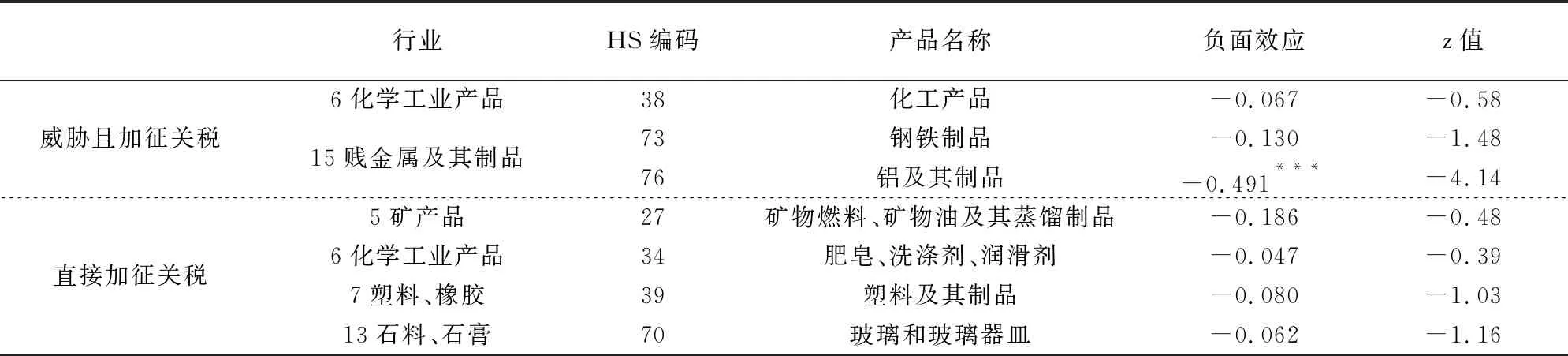

3.对第一轮第二批加征关税产品的平均影响

2018年8月23日,美国对中国160亿美元商品开始加征25%关税。此批次新增的加征关税的产品为HS两位编码27、34、38、39、70、73和76这几类,对应的行业为:矿产品(HS27);化学工业产品(HS38);塑料、橡胶(HS39);石料、石膏(HS70);贱金属及其制品(HS73、76)。其中,HS38、73、76的产品在4月宣称加征且在8月被加征25%关税,而HS27、34、39、70的产品直接在第二批被加征了惩罚性关税。为了研究第一轮第二批加征关税对这些产品的影响,对模型(4)进行回归,表5第1-3行是威胁且加征关税的产品,第4-7行是直接加征关税的产品,表5第五列的负面效应对应模型(3)中的系数β3,即第一轮第二批加税产品的处理效应。表5回归结果可以看出,铝及其制品受到了显著的负面影响,其他产品受到第二批关税加征的影响均为负,但并不显著。美国总统特朗普曾签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定对中国进口的钢铁和铝产品全面征税(即232措施),且对巴西、加拿大等重要铝生产国临时豁免关税,因此美国从中国进口的铝及其制品受到了很大的负面冲击,进口量显著减少了49.1%,这对于中国铝业是一个较大的冲击和考验,如果不能迅速找到需求市场,会加重国内铝业去产能的压力,迫使国内铝产业结构调整和技术升级。

第一轮第二批新增了四个直接加征25%关税的产品,分别是矿物燃料、矿物油及其蒸馏制品,肥皂、洗涤剂、润滑剂,塑料及其制品与玻璃及玻璃器皿,这四类产品受加征关税的影响为负,但并不显著。一方面,其中三种产品都是消费品,和第一批加征关税一样,消费品受加征关税的影响更小;另一方面,这四种产品并未出现在4月份加征关税的清单,直接出现在加征关税的最终清单,寻找替代的进口源预留的时间更少,因此受加征惩罚性关税的影响不显著。

表5 第一轮第二批加征关税新增产品受到的平均影响

长期来看,关税加征给中美贸易带来了显著负向影响,平均减少15.3%中国向美国的货物出口。分产品的研究显示,仅出现在威胁加征关税的清单不会显著减少美国从中国进口该产品,若威胁后关税真的加征,则会显著减少美国从中国进口该产品,此外,靠近生产端、高科技的产品受中美贸易摩擦较大的负向影响。以上结论具有一定的政策启示:政府要积极引导出现在威胁加征关税名单产品的相关企业,尽早开拓其他出口渠道,以避免加征关税后企业受到较大负面冲击,还应重点关注高科技企业在中美贸易摩擦中受到的冲击。

六 结论及建议

本文通过反事实分析和双重差分法,研究了中美贸易摩擦中冲突方的冲突预防反应与进口囤积效应影响。结果表明,在2018年5月、2018年7-10月,中美贸易摩擦初期和中期,美国从中国的进口总量出现了囤积效应,美国从中国的进口出现反常增长。反常增长出现的主要原因是进口商为了预防冲突,主动囤积商品以稳定供应链和商品价格。随着贸易冲突的持续,2019年1月起,美国对中国产品加征关税完全发挥作用,对中美贸易产生了较大的负面影响。总的来说,2018年3月至2019年12月,美国从中国的进口平均减少了15.3%。

细分产品的研究表明,中美贸易摩擦中,受负面影响较大的是出现在威胁加征关税清单且最终加征了惩罚性关税的产品。其中,用于生产的原材料更容易受到显著的负面影响,而消费品受到的影响并不显著,可能与中国在这些消费类产品上具有较大的优势,可替代性较弱有关。中国制造的产品价格优势越大、不可替代性越强,受到贸易摩擦的影响越小;提高生产技术水平,提高中国制造的竞争力,也能提高企业在贸易摩擦中的存活率。

中美贸易冲突的现实表明,除了努力维持与美国的正常贸易关系外,中国更应重视发展国内市场与拓展世界其他国家的市场。中美贸易摩擦发生后,美国从中国的进口先出现囤积效应,9个月后,对美国从中国进口的抑制效应才完全凸显,说明关税加征虽然会减少一国从另一国的进口,但是关税加征初期反而会出现囤积效应,即关税加征发挥作用存在时滞。合理推测,由于订单的达成和兑现需要时间,即使中美贸易关系后续好转,取消惩罚性关税,美国从中国的进口变化可能也存在时滞,美国从中国的进口需要一段时间才能完全恢复到之前的水平。考虑到中美之间的政治前景并不乐观,中国企业不能过于依赖美国市场,而应积极开拓向世界其他国家出口的渠道,积极开拓欧洲国家和“一带一路”沿线国家的潜在市场,使得出口市场多样化,这样在遇到与某一国的贸易环境发生变化时,能尽量减少贸易摩擦的负面影响。此外,在中共中央政治局常委会提出构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下,企业不仅要关注出口业务的拓展,还应重视中国国内市场的需求。