中国武术身体美学的具身实践与内在逻辑

陈保学 ,金玉柱 ,王 岗

作为传统的身体技术和身体文化,武术深受中国古代身体观的影响,在其形成、发展和成熟过程中,逐步形成异于西方竞技体育的身体范式。对此,不少学者从身体哲学的视角进行深刻阐释和论证。相比之下,以身体美学为视角的相关研究还显得不够聚焦和深入。通过中国知网,以“武术”并含“美学”为主题词共检索文献605条(截至2021年底),其中81条为核心及CSSCI来源期刊。对这些文献进行阅读、梳理和归纳发现,武术美学的研究主要集中在精神、思想、心理、范式、特征等传统美学研究领域,极少涉及身体美学,武术身体美学的研究尚处于起步阶段。相对于传统美学研究,身体美学跳出美学领域主要围绕“表现为主体心理的自由感受”的束缚,将“美”落在身体之上,强调身心一体、主客一体,打破笛卡尔身心二元论,与武术所强调的身心合一、内外合一、形神兼备等观点相映相契。

身体美学是把具体的身体(soma)作为感知评价(aesthesis)和创造性的自我塑造的场所[1]。这意味着身体既是审美的对象又是审美的主体,是身体化的审美主体与身体化的审美活动[2]。身体作为审美对象,受到文化、权力、制度等方面的影响,并在这些影响下进行自我塑造,这种自我塑造是“由身体发出—经身体反馈—对身体塑造”的螺旋递进过程,整个过程由身体参与,是“具身化”的审美实践过程——具身实践。作为深受中国传统美学思想浸润的身体技术和身体文化,武术所蕴含的美学思想绝非孤立于身体之外,而是通过渐进性的修身经验把对美的理解揉进身体的具身实践。然而,这种具身实践在技术、文化、审美等层面如何实现?又遵循怎样的内在逻辑?探求这些问题,对于集体育、美育、中华优秀传统文化教育于一身的武术来说,具有“以体育人、以美化人”[3]的理论价值和现实意义。

1 中国武术身体美学的理论基础

20世纪末,身体美学由舒斯特曼正式提出,在此之前的尼采、梅洛·庞蒂、福柯等对身体哲学的构建也都为身体美学的提出奠定了基础。进入21世纪,中国身体美学研究的快速兴起,让丰盈的中国古代身体美学智慧得以重新绽放,同时也吸引国内外众多学者聚焦于此,不断将身体美学置于多学科领域的交叉与融汇之中。就此而言,对武术身体美学理应以多学科的理论视角来聚焦、融汇、整合、提炼,从而构建理论基础。

首先,身体技术形成作为武术身体美学的基础,离不开生理、心理、脑和神经科学的理论支持,且美感认知也离不开“感官的记忆”[4]等基础身体认知能力。因此,生理、心理、脑和神经等学科对身体技术形成机制的相关理论成果,为武术身体美学提供了认知论基础。获得身体技术是认知的过程,需要身体场、知觉场、认知场和实践场的共同作用[5],而这些“场”是基于人类生理、心理、大脑、神经的结构和功能。如“镜像神经元”细胞会在执行或观看某种动作时被触发[6],镜像神经元为身体认知提供了前提;身体意向性和前意向性可以帮助人类通过运动、身姿、运算形成意向性经验[7];近期有学者还提出要在脑科学与认知神经美学融合视域中建构身体美学理论[8]等,这都为研究身体技术提供了科学之基。

其次,武术身体美学离不开特定的身体文化。人的一切活动都是在一定价值意识指导下进行的[2],武术便是在中国特定价值意识指导下形成的身体规训成果,深受中国社会文化传统、礼俗制度、伦理思想、道德观念等影响,武术形成了特定的身体文化。如它所强调的“身礼一体”等离不开中国传统礼俗制度、伦理道德等,“刚柔并济”等与易经中“阴阳合德,而刚柔有体”联系密切,“以弱胜强”等源自道家“反者道之动、弱者道之用”思想。可见,在武术中,传统价值意识对身体活动的影响无处不在。这些价值意识作用于身体所形成的具有“反身性”[9]的身体训练,使得武术真正成为一种身体文化现象,并赋予其更为深远的意义:让武术从日常的身体活动转变为不断涵养自身、克己省察、反躬修己的功夫,从而实现“以身观身”“身心不二”“至武为文”。所以,研究武术身体美学离不开中国传统文化理论体系的支撑。

最后,武术是一种身体审美方式,研究其身体美学离不开哲学、美学理论,包括哲学(如本体、术道、身心、主客等)和美学的基本命题(如感知、移情、超越、意象等)。这些基本命题在武术中不仅体现在身体技术和文化上,更体现在身心一体的审美实践中。一旦将武术纳入身体美学的视野,就意味着看待习武之身就不再是单独的离心之身,习武之心也不再是单独的离身之心,而是始终处于身与心的交织之中,即梅洛·庞蒂可见的与不可见的交织[10]。因此,研究武术身体美学还需要站在本体论的高度,并以哲学和美学的基本理论为依据进行论证和充实。

2 中国武术身体美学的具身实践

2.1 中国武术身体美学的技术实践

富有感知力的身体,是人类感知世界和认知世界的前提,也是获得身体经验,从而形成身体技术的必要条件。舒斯特曼身体美学都属于身体的审美感知,因为身体审美离不开富有感知力的身体。中国武术在身体感知的培养方面与西方搏击存在迥然不同的技术实践,重点表现为“可感之身”和“可思之身”两个方面。

(1)“可感之身”的技术实践,重在培养敏锐的身体。“美国心理学之父”威廉·詹姆斯认为,身体感知与思维感知一样敏锐,敏锐是身体审美中自觉意识的基础。武术培养敏锐之身是“动而静”的渐进过程。对于处在审美活动的身体,“静”比“动”更能引起对身体微妙之处的“注意”,当剧烈运动时,很难注意像呼吸一样的微妙之处或节奏之感[11]。因此,需要以更为平静的方式感知动作的细微之处,从而建立更为敏锐的本体感觉。只有当训练方式相对柔缓时才有充分时间体会骨骼、呼吸等内在的身体变化[12]。太极拳的慢练有此作用,武术的静耗体验亦是如此,如站桩等被广泛应用于武术训练中来培养人的本体感觉[13]。生理学角度,不存在身体完全静止的状态,即便是静止地平躺,仍需保持呼吸等。如要感受呼吸的微妙变化,一定需要小心翼翼地进行呼吸的动作,这时呼吸是相对缓慢和平静的,是“动而静”的状态。

武术“动而静”的过程符合“动起静归”[14]的辩证逻辑。身体审美的角度,“动而静”的状态可以帮助人体获得更富感知力的身体,这在太极拳技术实践中表现的尤为明显,如太极拳强调“周身轻灵”[15],要求拳式不论如何变化,动作都应“纯任自然”不可“勉强而作”[16]。勉强难以做到自然,松静才是自然的前提。松静自然不是松懈,而是身体在保持松静的同时又能对外力做出相应反应。追求对外力既可以“引进落空”,同时又可以“掤捋挤按”,对力的感知追求“一羽不能加、蝇虫不能落”[17]的理想状态,就需要通过桩功、静耗训练身体感觉能力和快速入静的放松能力,从而让身体获得对自身和外部力量细微变化的感觉能力;通过推手训练身体对细微力量变化的应对能力,这种感觉能力和应对能力就是太极拳推手中的“听劲”和“懂劲”。“听劲”和“懂劲”实践需要身体在“动”的基础上达到“静”的状态,从而获得敏锐的感觉,这样的过程即“可感之身”的技术实践。

(2)“可思之身”的技术实践,可以提升身体思维力。有学者提出,体育运动可以提升身体思维[18],而身体思维的获得则需要以身体知觉为基础,因为身体本身就是一种知觉[19],并且知觉只来自于身体深处[20]。武术在身体思维训练方面有较为系统的要求,注重内观和自省,不仅要求注意关节和肌肉,还要求细细反思更深层的微妙变化。如对丹田概念的运用,虽然它们是“无”的,而一旦被规定和运用到训练中,却能精确地由身体生理本体感受带来的知觉[11]进行身体反思。如“气沉丹田”在绝大部分拳种中的普遍应用就说明这种训练的有效性。这种内观和自省是渐进式的修身过程。身体知觉是注意的前提,而注意的训练是渐进的,如对“小周天”的运用,需要从“筑基”开始使“精气神”达到“三全状态”,继而炼精化气以贯通任督二脉[21]。

贯通任督需要身体“意识到”不同的腧穴,再把它们逐个连成线,初学者的身体开始只能“意识到”较易注意的腧穴,如百会、会阴、尾闾、命门等,进而“意识到”更多腧穴,随着训练的不断深入才能逐步把相邻的腧穴串起来,最后贯通。同样,武术对“三节”的训练和运用也与之相似,根、中、稍三节分别对应肩、肘、手或胯、膝、足,三节之间须节节贯通才能做到力的顺达、功的纯青。节节贯通要求动作起于根、顺于中、达于稍,并以腰为枢纽,将上、下三节贯为一气[22]。要做到根、中、稍三节之间的起、顺、达,初阶需要大脑“意识”来调动神经、关节、肌肉之间的相互协调配合,待起、顺、达之间配合稳定之后,便逐步将大脑“意识”收回,主要依靠身体思维做出反应。武术训练强调放慢动作、静静感知,来细细体会三节、六合等,这都需要置身平静之中,用身体不断“反思”。这里的“注意”“意识”“反思”都需要通过身体“思维”,而绝非大脑独立完成。这种基于身体知觉提升身体“思维”的训练过程,便是培养“可思之身”的技术实践。

2.2 中国武术身体美学的文化实践

如果技术实践更贴近先天的自然之身,那么文化实践更倾向于后天的人文之身,深受中国传统文化影响,形成身体的“文化”过程[23]。在这个过程中,武术对于身体的培育和规训不仅是对敏锐感和思维力的提升,更注重有所把控和指向。作为一种审美体验,富有感知力的身体固然重要,但对这种感知力的运用则在不同文化背景下被赋予不同意义。西方文化对于力量的崇尚,让西方体育无论是在运动方式和评价标准上,甚至在服装设计上都充满“力量感”。相比之下,武术对身体的“文化”过程却秉持“自然适度的中庸之道”和“仁爱智勇的君子之道”的实践方式。

(1)中庸之道的文化实践。有别于西方体育崇尚力量,武术所追求的力量更具相对性,虽重视力量但又拒绝蛮力,在力的使用上追求“五阴并五阳”“阴阳无偏”。《中庸》讲道:致广大而尽精微,极高明而道中庸[24]。运用到力量的使用中,“极高明”就是在力大与力微两端之间求得平衡,每一端都“一羽不能加,蝇虫不能落”,以尽于“至精至微”。循着中庸之道,武术得以“以文化身”,因为有《中庸》中“不偏不倚、无过不及而平常之理”[24],才有太极拳“不偏不倚、忽隐忽现、左重则左虚、右重则右杳、仰之则弥高、俯之则弥深”[17]等身体要求;因为有“是以圣人陈阴阳,筋脉和同,骨髓坚固,气血皆从。如是则内外调和,邪不能害,耳目聪明,气立如故”[25],才有在武术训练中一定要遵循“壮内强外”的宗旨,也才有“外练筋骨皮”要与“内练一口气”相结合。这种“内外相合”“养练结合”的武术训练方式所追求的正是身体上的中庸之道。

对于身体感官,西方文化追求强烈的刺激,视、听、触、味、嗅等都“强力”流通于身体,以“生成强力的多样体和母体”[5],它们与浓烈、强劲、兴奋等带有明显释放身体欲望的词语相联系,这也导致在身体消费层面,加速身体解放,将身体消费推向消费社会[26]。对于崇尚中庸之道的身体审美而言,自然适度才是目的所在,五色、五音、五味等都应节制,老子提出的“五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋田猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,顾去彼取此”[27]早已成为古人修身的无上要义。武术主张阴阳相合、刚柔相济、缓急相应、动静相宜等,都是将身体控制在自然适度的位置上,相合、相济、相应、相宜等作用于身体所形成的价值定向,正是中正安舒、不偏不倚、过犹不及的中庸之道。

(2)君子之道的文化实践。在中国文化传统里,君子之道处于修身的核心位置。孔子的哲学与道德体系可以概括为君子之道[28]。孔子认为,君子之道的核心在于仁者不忧、知者不惑、勇者不惧,并通过对“仁、智、勇”的具体要求将君子之道与现实生活相联系。毛泽东将仁、智、勇并举改造成德、智、体并重[29],将君子之道与人民教育事业相联系。作为儒家理想人格的德行基础,仁、智、勇并举的君子之道本应贯通古今,然而尚武之“勇”却在很长时间里被忽视,导致文武分离、儒侠分离,重文轻武之风日盛,以至于“侠尚意气,恩怨太明,儒者或不肯为”[30]。当前中国社会亦需要文武兼济的君子之道。为此,张再林教授重申“援武于儒”不失为今天文化自强自信精神构建的应有之义[31],对于重在培育“君子之勇”的武术应是实现“援武于儒”构想的主要载体。

此外,武术对“君子之仁”也始终持躬身实践的态度。“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”,“仁”具有推己及人之意,儒家基于“仁”推导并建构修身、齐家、治国、平天下的君子人格塑造体系,将武术对生理身体的训练指向对德性身体的塑造。德性身体将“立己”指向“立人”,将“成己”指向“成人”。对于杀伤力强的技术,在武术业内一直保持十分谨慎的态度,在择徒、传授、打与不打等方面都有严格限制。无论“君子之勇”还是“君子之仁”,如今都应当在国民教育之列,在“德智体美劳”全面育人思想的范畴之中。发挥武术在培育“君子之勇”和“君子之仁”上的积极作用。

2.3 中国武术身体美学的审美实践

作为身体审美方式,武术将对美的理解揉进身体的实践过程,或者更确切地说对武术言“美”的意义在于“以身为美”[32]。大量中国古代美学范畴都是以身体的形式在武术中呈现、表达和实践,抽象的美学概念由于身体在场而变得形象和具体,也变得可感可知。武术让“言不尽意,立象以尽意”的审美表达有了“身体之象”“即象感身”的方式,让“身与心”“主与客”有了“身心一体”“主客交织”的机会,让“形而下”与“形而上”之间有了“下学而上达”的可能,这些方式、机会、可能都以审美实践方式贯穿于武术人的生命和生活之中。

(1)关怀生命的审美实践。审美即生命、生命即审美,美学之为美学,源于生命,同于生命,更为了生命[33]。作为一种审美实践,武术与生命密切相关,从生物生命催生武术技术,到社会生命强化武术精神,再到精神生命拓展武术艺术[34]。正是因为生命所需才有中国武术的审美实践,而中国武术的审美实践又表达了对美好生命的关怀。受中国传统生命观的影响,武术将身体内部各功能器官也视为一体,五脏对应五行,各功能不仅协调配合,还相生相克,并将对五脏养护的“壮内”与身体训练的“强外”融为一体。武术把五脏对应五行、视身体各脏器为有机整体[35-36],体现了对生命整体的关照,通过这样的身体实践方式来表达对美好生命的关怀。

(2)日常生活的审美实践。中国武勇的身体实践从直觉走向行动,最终走向“即行而德在”[37],即《中庸》所谓的“道不远人”。“道不远人”肯定了身体行为作为道的“场”,“道”是切身的、具身的、与身合而为一的,因此它又与行住坐卧、举手投足、扬眉瞬目等日常生活行为融为一体。先秦士人所追求的“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”和“独与天地精神往来,而不敖倪于万物”,都体现了“生活即审美”之意[38]。

“日常生活审美化”是武术大发展的重要推手,武术拳社、相扑社、武打戏等成为市井生活的一部分。造拳、说拳、玩拳、论拳等多种武术表现形式纷纷出现,多元化、个性化、生活化成为武术发展的主流。程宗猷[39]认为,古人制艺,必立一意,吾人资性,各有所长。可见,个性化、多元化在明代中期已得到武术家们的认可。陈王廷“闲时来造拳,忙时来种田。趁余闲,教下些弟子儿孙,成龙成虎任方便”[40],更是将造拳、教拳与生活融为一体。这种与生活融为一体的审美还体现在“朝练寅、夕练酉”“冬练三九、夏练三伏”“拳不离手、曲不离口”等日常习惯上;体现在“行如风”“立如松”“坐如钟”等日常行为上;体现在“习武先习德”“拳以德立”“无德无拳”等日常道德上。也正是日常生活化,才使得武术审美得以落地,契合“道不远人”的宗旨,体现“即身而道在”的身体美学精神。

3 中国武术身体美学具身实践的内在逻辑

3.1 技术实践恪守功夫逻辑

武术身体美学的技术实践,是通过由动而静、由静而思的训练来获得“可感”“可思”的身体,是渐进性的身体实践过程,是需要“功夫”才能获得的。从“功夫论”的角度,武术功夫即武术本体,“功夫身心一如、知行合一的技艺认知模式即是直接的体道,所以功夫所至即为道之所在”[41]。培养富有身体感知力的武术训练中,时间锤炼、百炼成钢的过程是功夫,无微不至、妙手乃成的境界是功夫,抛离杂念、逆觉体证[42]本身亦是功夫,培养可感、可思之身的技术实践过程即是一种功夫修炼过程。从“招熟—懂劲—神明”的功夫塑造,打通了武术之技与武术之道的藩篱,让日常武术技术实践具有“道”的意义,即本体论意义,让武术技术之身不再是“离心”之身,而是身心一体上升到“道”的高度。可见,技术实践所恪守的正是功夫逻辑。

3.2 文化实践遵循伦理逻辑

中国是一个伦理本位的社会[43],中华美学也是偏伦理学的[44]。在此背景下,再看武术身体美学的文化实践,从中庸之道到君子之道,所遵循的不正是一种伦理逻辑吗?农耕文化的乡土中国,常人的基本观念是“不为人先,不为人后,做人得循规蹈矩”[45],这是农耕文化赋予常人最朴实的中庸之道。孔子“七十而从心所欲,不逾矩”,这是以文修身带给圣人最高境界的中庸之道。君子是介于常人和圣人之间的群体,君子之道也必合乎规矩、伦常、礼法等,这些都属于伦理边界。在武术中,对伦理关系的维护包括师徒、同门、社会、职业伦理等都归系于对武礼、武德的遵循,也就形成武术的规矩、伦常、礼法。因此,按照规矩、伦常、礼法等来“以文化身”的武术文化实践所遵循的正是伦理逻辑。

3.3 审美实践体现生生逻辑

“生生”出自《周易·系辞上》“生生之谓易”,指化育生命[2]。武术身体美学的审美实践正是在充满生机的日常生活中表达对美好生命的关怀。无论生活还是生命,都体现了中国美学中“生生之德”的价值定向。日常生活审美化,让日复一日的身体训练不再是为了什么目的,而是其本身就是功夫、就是本体,这也让日常生活不再无意义,而是充满生命能和生命感。对美好生命的关怀是从生命整体观出发,构建一套武术养生方法体系,让有限生命充满无限活力,积极应对自然衰老,实现自我生命的重新化育。日常生活化的审美实践让武术在遵循技击原理的同时,将日常所见、所感、所悟融入武术创编中,于是就形成“吕红之八下,绵张之短打,李半天、曹聋子之腿,王鹰爪、唐养吾之拿,张伯敬之肘,千跌张之跌”[46]等风格迥异的武术形式,还有醉拳、猴拳、螳螂拳等充满生机、极富趣味性和想象力的创造成果。因此,武术身体美学的审美实践所体现的正是生生逻辑。

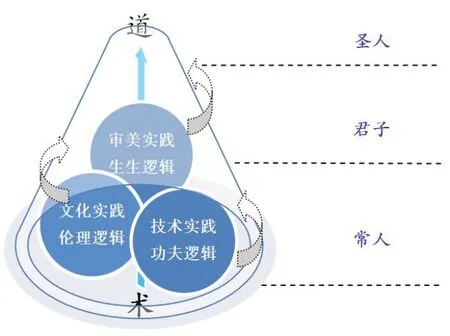

3.4 三者之间是螺旋递进的逻辑关系

武术身体美学的技术实践、文化实践、审美实践之间既有各自独立的领域又相互交叉,虽然从一开始就是具有“你中有我、我中有你”的互融关系,但三者之间仍然有递进关系:技术实践是基础,是培养身体感知力的前提;文化实践是提升,让富有感知力的身体具备一定价值定向;审美实践是升华,让具有价值定向的身体更具美的意义、生命的意义,同时又将这种富有意义的身体在现实生活中落地,将日常生活审美化。当然,这种递进不是严格的先后顺序,三者一体共生,在功夫逻辑、伦理逻辑、生生逻辑的共同作用下,呈现出螺旋递进的逻辑关系(见图1)。

图1 中国武术身体美学具身实践的内在逻辑图Figure 1 Embodied Practice and Internal Logic of Chinese Wushu Body Aesthetics

武术作为身体的技术实践离不开文化的浸染,同时也必然与生活、生命紧密相连;融入生活和生命的武术审美也离不开中庸之道和君子之道的文化实践,同时也必然以可感可思的身体技术作为前提和基础。所以,中国武术身体美学,无论技术之身、文化之身,还是审美之身,都是相互叠加、交织的一体之身,功夫逻辑、伦理逻辑、生生逻辑都相互作用于该一体之身,共同构成螺旋递进的逻辑关系,将修身之“术”导向修身之“道”。也正在这种递进过程中,形成武术人的进阶之路,即“常人→君子→圣人”。虽然“圣人”难以企及,但它可以同“道”一样为武术人悬置理想和目标,让有限之身通向无限之美。

综上所述,武术身体美学具身实践的内在逻辑包括技术实践的功夫逻辑、文化实践的伦理逻辑和审美实践的生生逻辑,三者之间相互交织、螺旋递进。因此,武术身体美学的具身实践是螺旋递进的过程,这个过程是技术、文化、审美作用于身体的过程,是身体的技术化、文化、审美化的过程,同时也是技术之身、文化之身、审美之身不断交织、互进、提升的过程。

4 结 语

质言之,以身体为主体的身体美学研究,突破了传统分析美学专注于“心”的惯例,让中国古代身体美学资源有了重新绽放的空间。武术是中国古代身体观的集中体现,拥有丰盈的身体美学资源,“海纳百川”般地汇集着来自“五湖四海”的拳种和拳派,形成中华民族在身体文化上的“多元一体格局”。身体美学的到来,为武术如何从“打”的技术转变为“打”的艺术、如何从“打”的训练转变为“打”的审美等问题的解释提供新的理论范式和学理支持。对于处于起步阶段的武术身体美学研究,系统的理论体系构建依然十分必要和紧迫,本研究关注的虽是武术身体美学一角,但仍期望通过管窥之见能够起到引玉之效。