中国药品安全治理的行动框架与关键问题研究

伍琳 陈永法

中图分类号 R95 文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2022)03-0257-06

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2022.03.01

摘 要 目的 为阐明中国药品安全治理的行动和发展方向提供参考。方法 基于治理理论建立“动力-共享-效能与反馈”分析框架,以阐释药品安全跨部门合作治理的理论机制。通过构建“3个阶段+1个培育期”的国家药品安全治理行动框架,剖析各个阶段的内涵及可能存在的挑战,并提出改善建议。结果与结论 制约我国药品安全治理效能发挥的障碍主要源于信息、资源动员和权力共享不足。因此,“基础协作阶段”应当扩大信息共享的幅度、吸纳非政府主体参与,“立法协调阶段”应注重正式的法律制度供给、使非政府力量在治理活动中发挥必要作用,“深化协同阶段”应促进社会力量正式融入治理系统、真正实现由“被动式参与”向自我管理转变。建议基于整体性视角,从治理规范、沟通机制、能力培养等方面持续完善我国药品安全治理体系建设。

关键词 药品安全治理;跨部门合作;协同治理;治理现代化

Study on the action framework and key problem of drug safety governance in China

WU Lin, CHEN Yongfa(School of International Medicine and Business, China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, China)

ABSTRACT OBJECTIVE To provide reference for clarifying the action and development direction of Chinas drug safety governance. METHODS Based on governance theory, an analysis framework of “Motivation-Sharing-Performance and Feedback” was established to explain the mechanism of cross-sector collaboration governance of drug safety. By constructing the action framework of national drug safety governance of “3 stages+1 incubation period”, the connotation of each stage and possible challenges were analyzed, and improvement suggestions were put forward. RESULTS & CONCUSIONS The obstacles that restricted the effectiveness of drug safety governance in China were mainly due to insufficient information, resource mobilization and power sharing. Therefore, the “basic collaboration stage” should expand the scope of information sharing and involve non-governmental entities; the “legislative coordination stage” should focuse on the provision of formal legal systems so that non-governmental forces can play a necessary role in governance activities; the “deepening of the coordination stage” should promote the formal integration of social forces into governance system, and truly realize the transition from “passive participation” to self-management. It is recommended to continuously improve the construction of drug safety governance system in China in terms of governance norms, communication mechanisms, capacity development based on a holistic perspective.

KEYWORDS drug safety governance; cross-sector collaboration; collaborative governance; governance modernization

從人类社会的药品百年监管史看,药品安全监管体制改革几乎都是由问题驱动的[1]。无论是发展中国家还是发达国家,在经历了药品供给不足、技术性风险威胁加剧和突发性事件密集爆发3个主要问题阶段后,目前都已经进入建设多元主体参与、更加开放透明的药品安全治理体系的关键时期。在此基础上,为了进一步提高我国药品质量和声誉状况,构建长效的药品安全监管体系和机制,重新审视政府权威的、以共同目标实现为导向的治理模式迅速成为了药品安全这类复杂、跨部门公共问题的理想解决之道。

尽管以政府为中心的“威权式”监管已经呈现出向治理范式转变的显著趋势,企业、社会组织、公众等非政府主体在提高药品安全治理效能方面的重要性也越来越受到认可[2],但监管体制碎片化等政府内部建设问题不会因非政府主体的加入而自动得以解决;与此同时,非政府主体参与治理的公正性和透明度也需要相应的引导和控制机制。可以说,治理作为一种政策工具并非劳动要素的简单组合,更不是体量的无限增大,其关键在于协调和整合一系列跨部门要素进而产出各方独立行动所无法实现的理想结果。这不仅要求各个治理主体在目标和意识方面达成统一,更需要清晰的行为规划,例如制定明确的程序或制度、共享知识和资源、培育多重领导者角色等[3]。针对上述种种关键治理问题,我国无论在理论研究还是实践层面都处于起步探索阶段。已有研究多集中于对药品安全治理逻辑及公共价值的理论描述和探讨,虽然具有一定启发性,但未能揭示新形势下我国药品安全治理改革的方向和具体路径,这就削弱了研究成果的应用价值和影响力。鉴于此,本文的核心命题是以治理理论和政策实践为基础对我国药品安全治理行动框架进行构建,阐明不同治理阶段应当突破的重点问题或障碍因素,并提出改进建议。

1 中国药品安全治理的理论框架构建

1.1 药品安全跨部门合作治理的理论机制

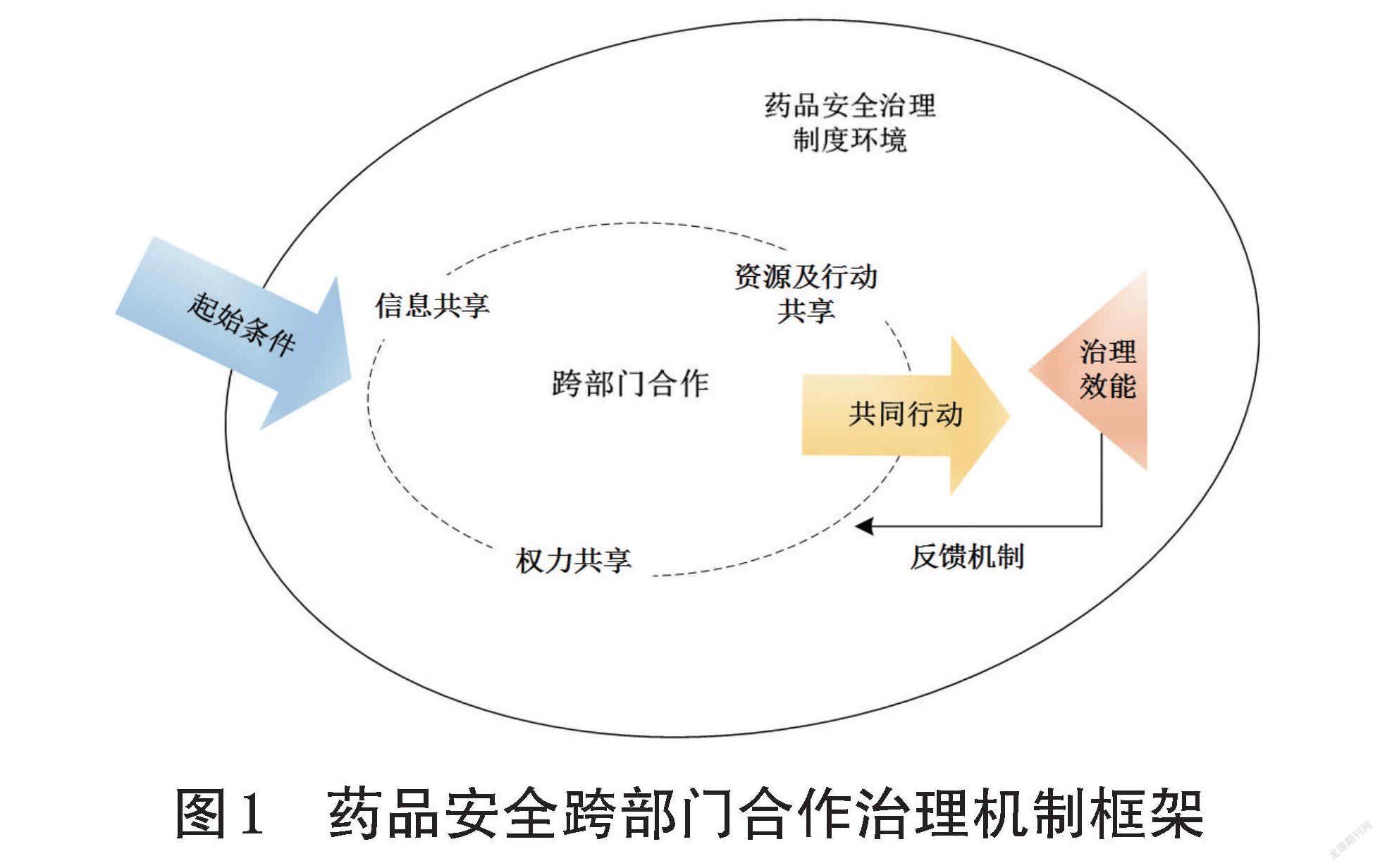

作为一般性术语理解,治理通常是指公共部门、私人部门或公私部门之间的治理行为。以集体行动为背景,治理被定义为“通过共同确定规范和规则以指引个人和集体的行为”[4]。Agranoff等[5]认为,治理是有关集体决策的规则和形式,其偏重的机制不是政府权威,而是以共同目标为基础建立的自我管理网络。Bryson等[6]提出,治理是一套促进合作伙伴关系或制度得以维系的协调监督活动。Emerson等[7]在区分对抗主义与管理主义两种决策模式后指出,治理是“公共政策决策与管理的过程和结构,其核心在于建立制度化的共同决策程序”。可无论如何表述,治理的核心始终是超越对于传统公共管理者或行政部门的关注,通过正式且清晰的制度安排,引导企业、社会组织、专家、公众等多元主体参与,为提高公共决策和服务供给效能寻求更广泛的跨部门合作(cross-sector collaboration)形式。且這种跨部门合作并非劳动要素的简单组合,而是通过创造一种新的共同行动能力,以克服各方独立行动的局限性和潜在的失败风险。自20世纪90年代以来,国外已开始倡导通过跨部门合作的方式解决公共管理难题。回顾美国20世纪后半叶的成就清单可以发现,其在食品药品安全、社区健康、教育等方面的诸多成就都是由地方政府、企业和非营利组织共同努力实现的[8]。基于上述理论和政策实践,本文构建了药品安全跨部门合作治理机制框架(图1),并阐述将跨部门合作转化为药品安全治理效能的机制。

1.1.1 动力机制 跨部门合作需要一定的起始条件为其提供动力,如发起并确保为治理活动提供支持的领导者、资源稀缺或信息不对称引发的相互依赖、结果激励等[9]。药品安全监管资源稀缺是各国普遍存在的事实,随着现代社会药品生产链的不断延长、消费的日益多元化,药品安全风险控制的难度只会日益加大,监管部门、企业、社会组织、公众等必须充分协调和整合自身资源以共同应对,在这一过程中寻求共识并达成共同使命[10]。这就需要领导者为治理提供保障,增进利益相关者之间的信任关系,方能激励跨部门合作活动顺利开展[11]。

1.1.2 共享机制 治理语境下的跨部门合作表现为特定制度环境中的一系列共享行为,包括共享信息、资源及行动、权力等[12]。制度环境是指药品安全治理的基本规程和行为准则,能为跨部门合作提供正当性,减少合作冲突、中断或失败的可能[13]。随着合作的深入,治理主体对于跨部门合作的归属感及其相互理解和信任程度将不断提高,逐渐对彼此间的关系产生新的认识,进而成为高度相互依赖、朝着公共目标共同行动的有机整体。

1.1.3 效能与反馈机制 效能既指行为目的、手段方式的正确性,也指结果的有利性,表现为治理行为与治理任务目标间的匹配程度,效能高低体现着整个治理体系和治理能力的现代化水平[14];反馈机制则指通过监督反馈获得治理行为信息并施加影响力,以纠正治理行为的“偏差”[15]。跨部门合作在整合个人和组织优势的基础上,若能找寻到克服或弥补个人及组织劣势的方法,则最有可能创造公共价值,也就是产生治理效能。这些效能都会反馈到跨部门合作的过程中,从而促进一种良性治理循环的形成。

1.2 多阶段药品安全治理行动框架构建

1.2.1 构建过程及结果 2018年4月至2019年9月,本研究采用半结构式访谈调查法分析了18名业内专家对于药品安全治理的认知(由于药品安全治理是具有较高专业性的研究主题,因此本研究选择的访谈对象均为具有一定知识积累的行政官员或专家学者,主要来自国家及地方药品监管机构、高校与科研院所等);再结合“十四五”国家药品安全规划的目标和要求,基于发展的视角构建了“3个阶段+1个培育期”的药品安全治理行动框架(图2),这也是依照我国实际情况和改革需求设计的。

1.2.2 结果解释 我国药品安全治理面临着相当复杂的制约因素,包括尚不规范的产销秩序、相对缺失的诚信环境、滞后的企业主体责任意识以及碎片化的监管体制等。在“强政府-弱社会”的历史遗留结构中,社会自治能力弱小但政府能力相对强大,药品安全治理改革初期对于提高政府决策透明度的需求更为突出,应当注重扩大信息共享的幅度,同时为非政府主体的“体验”治理提供机会。这种以信息共享为主要手段,以吸纳非政府力量配合政府行动为特点的治理阶段,本文称之为“基础协作阶段”。

药品安全治理系统庞大而又复杂,以“体验式”参与为主、缺乏法律制度支撑的治理模式并不具备可持续性。当政府开放程度及公众自我治理的意识显著提高后,以垂直吸纳为主的协作模式会显得不再适用,需要注重非政府主体治理能力与政府领导力的双向培育,体现了自我治理与外部监管的协调。这一时期,对于市场、社会与政府部门深入嵌合的需求将更为突出,必须注重正式的法律制度供给、促进公私部门有序共享资源及行动,使非政府力量在公共管理、社会服务等方面发挥必要作用。可若是非政府主体“发育”缓慢或无法满足参与治理的能力要求,则可能需要政府通过角色嵌入、提供直接的资源和政策支持等方式培育其成长。这种以法律制度体系为支撑,涉及公私部门围绕特定目标开展正式和长期互动的治理阶段,本文称之为“立法协调阶段”。

理想的合作治理关系意味着复杂但有序的多元主体互动。受集权管理体制的影响,我国在公共事务管理中极易排除公众作为治理主体的正当性。因此,“深化协同阶段”应当更加注重正式的公众参与和社会监督机制建设,以破除规制不足、权力失衡等历史积弊导致的合作治理困境,促进更广泛的利益相关主体在观念、行动及权力结构等方面实现融合。

2 药品安全治理各行动阶段的制约因素分析

2.1 基础协作阶段

这一阶段实际上正是我国当前所处的阶段,监管资源稀缺、社会诚信状况较不乐观等问题对维护社会秩序及保障药品安全造成了严重威胁。基于这些历史遗留问题,大刀阔斧地重建治理结构可能并非好的策略,存在降低治理资源配置效率的风险。因此,这一阶段的重点应当是解决“积弊”并做好深入的基础性探索。结合已有文献,本文将当前我国药品安全治理改革面临的主要问题分析如下。

2.1.1 基层药品安全监管资源严重不足 长久以来,我国基层药品监管机构都面临办公用房、执法设施和执法装备紧缺,药品安全信息化建设与公共服务水平严重滞后、难以有效参与药品安全信息联通共享等问题[16]。《2012年度食品药品监管统计年报》数据显示,基层药监机构执法专用车辆和药品快速检测车的配备率仅分别为7.5%和4.5%,且基层仪器设备配备率更低[17]。2018年机构改革后药品监管机构只设到省一级,市县级药品流通监管工作由市场监管部门统一承担。尽管这种“专业监管”向“综合监管”模式的转变提高了监管资源配置的灵活性,从长远看有助于提高执法效率,但也存在因基层市场监管部门工作强度提升而稀释了药品领域监管资源投入的风险,甚至可能造成基层药品监管的紊乱和涣散。

2.1.2 药品安全突发事件中的公众风险认知偏差 因社会参与不足,本就处于信息弱势地位的公众较难理解我国药品安全政策制定与实施的初衷,也未能形成对于药品安全风险和药品安全治理的正确认知。一旦出现药品安全突发事件,往往会引发全社会对于政府监管能力及公正性的质疑,甚至會影响应急管理措施的有效落实。以2018年“长春长生疫苗”事件为例,公众对涉案企业的愤怒扩大到了对国产疫苗及我国疫苗监管的不信任。1项针对5 775名甘肃省儿童家长展开的疫苗接种态度调研中,13.85%的受访者表示不愿意继续接种狂犬病疫苗,38.29%的受访者认为进口疫苗比国产疫苗更安全[18]。

2.1.3 医药产业发展阶段与诚信要求存在结构性矛盾 保证药品安全的关键并不在于监管,理想状态应当是企业承担起“药品安全第一责任人”的角色,提高药品安全水平。可事实上,我国正处于经济社会转型的关键时期,传统的道德观念被极大弱化,以契约为主的市场机制又尚不完善,对于生产经营者缺乏有效约束,“刺五加注射液”“铬超标胶囊”“长春长生疫苗”等重(特)大药品安全事件时有发生,医药行业诚信水平和我国经济发展水平与社会发展阶段不协调、不适应的矛盾突出。因此,亟须提高医药企业违法成本,并建立起完善的行业诚信规范、失信约束和惩处机制[19-20]。

2.2 立法协调阶段

跨部门合作关系的形成和维系关键在于相互依赖性的产生,其基础就是清晰的制度框架及利益相关主体有效参与治理的能力。“立法协调阶段”将是药品安全公私合作治理关系从无到有的重建过程。不同于行政委托或公私合营,这种公私合作是以公共健康利益最大化为核心的共同行动,其成功的关键在于通过特定的程序制定合作治理的法律与规则[20]。构建科学、清晰的药品安全治理制度体系,不仅仅是为社会组织、企业、公众等治理主体提供规范化的行动指南,更是为了将公私部门主体的治理权力正当化,促进公私部门之间形成相互依赖和相互监督的紧密关系,实现实质性的资源和行动共享[21]。从国外经验来看,药品安全合作治理大多需要以有效的信息共享、共同决策和跨部门协调机制为基础,而这恰恰是我国制度建设方面的主要不足之处。基于相关治理制度建设情况,本文分析了立法协调阶段可能存在的挑战。

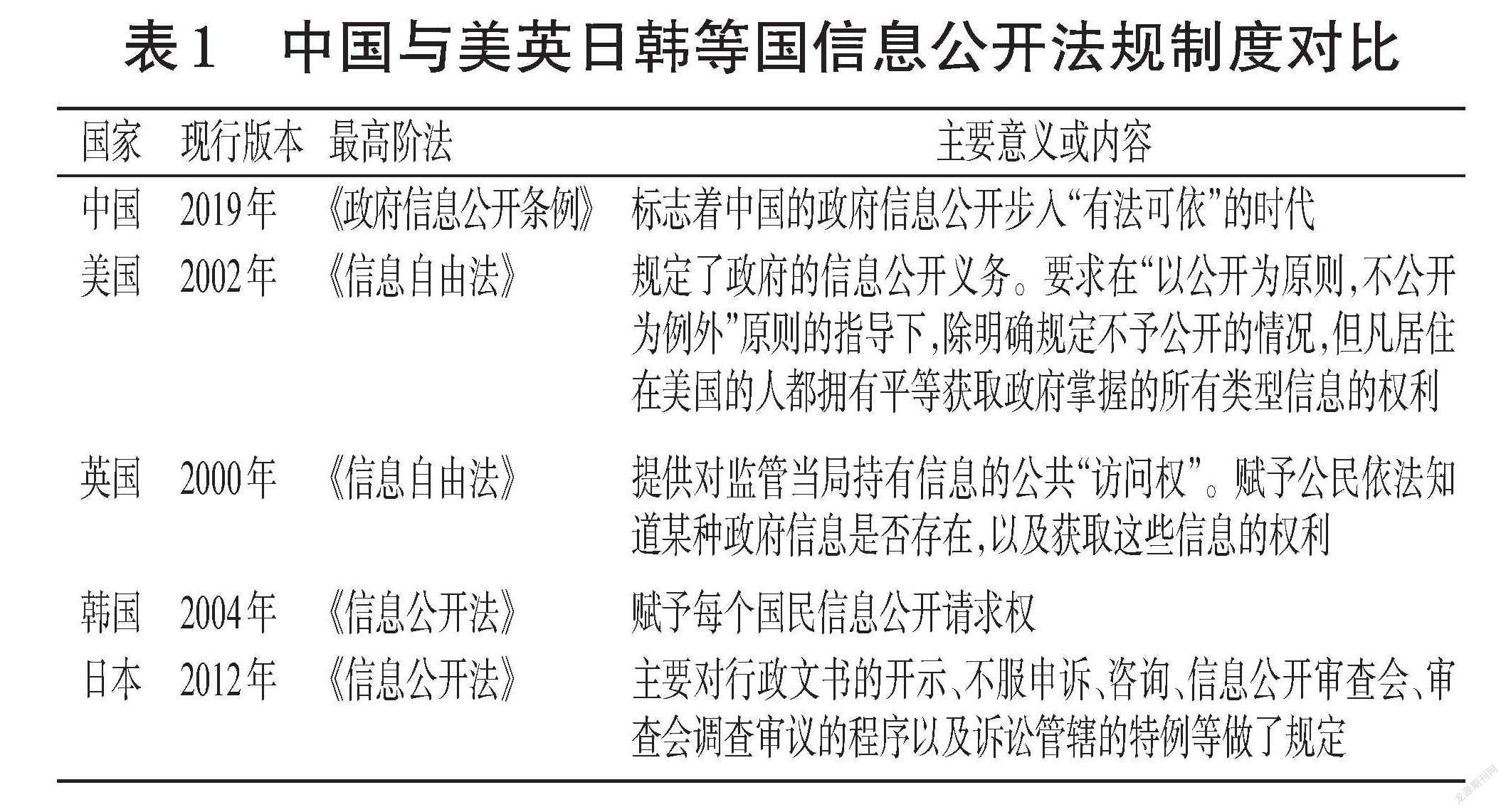

2.2.1 信息共享制度在我国缺乏足够的法律位阶 信息共享是合作治理的基础,公众若是对政府监管及企业生产经营行为一无所知或知之甚少,那么合作就无从谈起;政府若不能为公众提供充分、有效的信息,那么建设服务型政府可能也就只是空谈[22]。当前我国有关政务信息公开最高层次的上位法仅为行政法规《政府信息公开条例》,相比美、英、日、韩等国家(见表1),其法律位阶较低,使其效力发挥受到了一定限制,且缺乏对于信息公开例外规则的明确界定,无形中增加了信息公开行为的任意性。

2.2.2 非政府主体的治理诉求难以得到充分反映 党的十九大报告提出“打造共建共享的社会治理格局”,鼓励企(事)业单位、社会组织、人民群众积极参与医药卫生领域建设。但直到目前,上述主体参与药品安全治理的形式和范围还非常有限,仍以宣传教育和“体验式”执法为主,社会资源无渠道介入药品安全政策设计和技术保障等专门性工作[23]。此外,非政府主体参与治理的规范性不足,缺少类似澳大利亚《TGA未来蓝图》、美国《FDA咨询委员会的消费者代表》等保障利益相关主体正当有序参与治理的系统性规划。

2.2.3 药品安全跨部门合作治理的协调性不足 对于研发、注册、生产、流通、使用这一药品全生命周期的监管,是药审、市场、卫生、工信等部门共同完成的,复杂的监管职能配置使得保持部门间工作的协调性变得十分困难。尤其是2018年新一轮机构改革后,除了中央部委机构和职能的重组,药品安全监管职权在地方政府、地方市场监管机构的配置也变得极具挑战。此外,跨部门合作治理尚且缺乏面向公私合作治理的战略性协调框架。出于不同的目标和利益考虑,公私部门间主体行动上难免会缺乏协调性,甚至出现互相矛盾的现象,例如我国明令禁止个人销售或转卖未经我国批准上市的药品,以免运输和仓储过程中药品质量和安全性改变而对患者的生命健康造成威胁,但类似“陆勇案”的海外代购药品现象依然热度不减[24],这体现出了加强安全监管与多样化社会需求的矛盾。

2.3 深化协同阶段

公众在参与治理具有较强专业性的药品安全问题方面存在能力瓶颈,即便是具备一定专业知识的“职业打假人”,关注的大多也只是包装、标识等细节问题,对于深层次的药品安全风险并不具备辨识能力。因此,大规模的社会参与可能并非好的策略,尤其在公众尚不具备有效参与药品安全治理活动的能力时,一味强调开放、民主和权力共享反而会降低治理效率。可需要强调的是,任何涉及公共利益的决策都必须以争取公众的理解和支持为前提[25]。作为社会敏感度最高、关乎民生根本的药品安全治理,公众的态度和行为更是不容忽视,药品安全治理体系中公众所能发挥的作用终将成为治理效能提升的重要影响因素。笔者认为,在具备相对成熟的制度基础与行业诚信条件之后,“深化协同阶段”应当更加重视和促进社会力量正式融入治理系统,使其在参与能力和路径方面均能拥有具有自我选择的权力,真正实现从“被动式参与”向自我管理的转变。这是一个异常复杂且需要耗费大量时间、精力和资源的过程,究其根本障碍是我国政府与社会之间信任关系薄弱。

2.3.1 公众参与药品安全治理存在严重的路径依赖 新中国诞生所依赖的政治机会源于马克思主义政党领导建立的全能型国家体制,其现代意义上的社会是在国家权力几乎达到顶峰后才出现的。这与西方资本社会参与创建国家的历史逻辑全然不同——其社会优先于国家而涌现[26]。换言之,我国的社会是在执政党和国家权力有意识开创的政策空间下成长起来的。尽管与大多数民主型国家相似,社会力量在我国已经得到了普遍壮大,但政府与社会却出现了“脱嵌”:政府在相当长一段时间内都肩负了加强监管、保证用药安全以及促进产业发展的多重任务。各级政府在过度强化自身职能的同时忽视了对于社会资源的整合和培育,导致公众在参与治理药品安全问题方面存在严重的路径依赖[27]。这是我国政府与社会关系脆弱和缺乏足够信任的根源。

2.3.2 公众与政府之间信任关系不尽稳固 药品安全的公共性要求其治理活动必须体现“正义性”,即必须允许公众充分表达意愿和诉求[28]。我国长期以来缺乏公众参与治理的组织经验,对于公众参与决策的类别、公众意见的收集和处理缺乏系统研究。与此同时,公众也未能形成对于自身角色的正确认知,不习惯以正式的方式参与公共事务治理。近年来,为了提高公众对于我国药品市场与药品安全监管能力的信心,政府已做出了大量努力,包括鼓励社会监督、落实举报奖励制度、大幅提高企业违法成本等,但是因药品安全事件频发、地方政府瞒报、信息公开滞后等经历大大削弱了公众信任的基础;加之药品安全风险沟通制度建设又刚刚起步,公众信任的培育将极其缓慢和困难,且常常会因不充分或不恰当的风险沟通而回落或丧失。

3 思考与对策建议

治理模式的引入无疑为政府包揽式的药品安全监管体制改革指明了方向,且为了提高药品安全治理效能,无论企业、社会组织、公众或媒体参与治理都需要良好的行动框架和制度环境作为支撑,不能只依靠各方意愿或责任感行事[20]。我国当前的治理准备和社会经济发展阶段决定了药品安全跨部门合作治理无法一蹴而就,其必然是一个渐进式发展的过程。但由于各个阶段的界限并不分明、存在交叠及反复,为确保治理改革顺利开展,本文基于整体性视角提出了具体的政策行动建议。

3.1 建立药品安全合作治理的法律规范

从解决任意性的角度出发,药品安全治理必须在法治的框架下推进,既不将善治简单寄希望于政府的英明决策,也不将治理效能提升与社会力量“狂欢”划等号。医保准入制度、药品集中采购政策、行业标准制定、药品安全检查等一系列与多方利益相关的活动都应当有明确的合作治理框架和规则,以将公私部门主体的治理权力正当化,并理性审视合作治理的限度[29]。

建议将政府履职尽责的边界、企业自我治理的内容及社会参与的限度以法律文件形式予以明确解释,建立涵盖各级政府部门、各种监管手段的治理规范,通过法律赋权使非政府主体能真正参与药品安全治理政策的协商、决策和行动过程,防止其成为“被选择的人”,促进行政监管、行业自治与社会共治相协调。例如,英国政府依据风险治理的原则将药品安全事務划分为低、中、高3个风险等级,通过《健康与社会保健法》《药房法》等法律正式授权固定了产业界参与治理的范围[30],这既有助于提高行政资源利用效率,又有效防范了英国药品与医疗产品管理局任意执法的可能性。

3.2 确保不同部门的治理主体平等沟通

跨部门合作治理应建立在利益相关者平等对话的基础之上,这是增进信任、打破各种阻碍利益相关者达成共识和共同行动障碍的关键。药品安全跨部门合作治理最容易遭遇的问题就是无法彼此理解,部门间“语言”多样性造成的沟通模糊极易导致合作困难,因而需要政府建立以共识为导向的正式沟通机制。建议政府应充分发挥领导力,遵循开放性、透明性和响应性的原则,有序组织和引导不同部门间的沟通:(1)开放性是指增加接触机会。政府可以邀请专家和行业代表在药品安全制度设计、评估和决策的适当时间点进行对话,其目的在于提交证据、完善和讨论制度设计及评估制度草案。(2)透明性是指使利益相关主体了解药品安全制度决策的过程和考虑,例如在官网公开政府会议记录、飞行检查记录等,也可以根据社会或市场主体的要求提供相关信息。出于对机密性和专有信息保护的担忧,完全的信息披露可能会导致一些问题,但只要规则设计合理,公众通常可以很好地容忍透明性的相对不足。(3)响应性是指政府行动在多大程度上满足了利益相关者的需求和期望。对此,需要建立畅通的信息平台和反馈渠道,以便及时向利益相关主体反馈有关信息。本文建议联合各级药监部门、药审机构、检验检测和风险评估中心建立一个综合性的议事反馈平台,利用微信、微博、门户网站等现代网络系统进行即时沟通,有效回应行业和社会的呼声,并将反馈效率和满意度等指标纳入各部门政务绩效考核范畴。

3.3 适时培养利益相关主体合作治理的能力

来自不同部门的治理主体在知识结构、价值观念和利益诉求等方面存在普遍而深刻的差异,这使得合作治理变得复杂且难以预测。培养各方参与药品安全治理的实质性能力,对于防止“形式民主”或“松散的耦合”至关重要。

首先,为使社会组织在合作治理方面发挥必要作用,本文建议通过资源投入和政策扶持帮助社会组织进行自我建设,以消除其对政府的惯性依赖[31]。例如完善行业协会等社会组织的人事制度,使行业协会承接必要的药品安全监管职能,探索行业协会参与药品治理制度决策的新模式等。此外,药检机构与社会检验机构开展合作,建立合理的评估、激励和责任机制,也有助于改善社会检验机构的技术服务能力和专业素质。

其次,对于以公众为主体的社会力量培育重点在于增进知识和共识,除通过宣传教育等方式营造良好的治理氛围,实质性的公众参与还需要反馈渠道、协商权力以及改变政府决策。例如在对参与途径进行设计时征求公众意见,提供公众参与所需要的信息以确保其参与能以积极有意义的方式进行,并告知参与公众其意见是如何影响最终政策制定的。这也是提高决策民主性、促进合作治理目标实现的必然选择。

最后,对于企业社会责任的培育关键在于建立起贯穿全生命周期,衔接事前、事中、事后全监管环节的信用监管机制,并强化信用监管的支撑保障。因此,本文建议充分利用国家“互联网+监管”等系统建立风险预判预警机制,及早发现和防范跨区域的药品安全风险,并运用大数据动态掌握医药企业的生产经营情况及其规律特征,主动发现和识别违法违规线索。凡在检查中被发现有重大问题的企业,要主动承担责任并在中国政府网及其他渠道适当公开。

4 结语

一个国家在不同社会经济发展阶段面临的主要社会问题、主要产业问题均不同,所需要的药品安全治理模式也不会一成不变。如若只是生硬套用西方治理理论思想对我国的药品安全治理体系进行构建,只会使得我国药品安全治理的有效性受到严重制约。本文基于治理的发展性特征构建了“3个阶段+1个培育期”的国家药品安全治理行动框架,在综合考虑需求紧迫性、实践难度以及价值的基础上,提出了推进我国药品安全治理改革的行动方向和发展路径,并在此基础上明确了不同治理改革阶段应当突破的重点问题。这不仅为更加深入和系统地理解药品安全治理的本质提供了中国“案例”,更重要的是这有助于更有针对性地解决实践难题、推动我国药品安全治理体系和治理能力现代化建设的进程。当然,我国药品安全治理改革依然任重而道远,未来笔者将继续围绕这一主题进行拓展研究。

参考文献

[ 1 ] 杨华锋.协同治理审视下的药品安全及其治道逻辑[J].行政论坛,2017,24(2):118-123.

[ 2 ] 胡穎廉,慕玲.超越监管看安全:国家药品安全治理体系构建[J].中国行政管理,2017(6):115-120.

[ 3 ] THOMSON A M,PERRY J L. Collaboration processes:inside the black box[J]. Public Adm Rev,2006,66(s1):20-32.

[ 4 ] 许耀桐.制度、治理和现代化:若干重要概念术语阐释[J].新视野,2020(2):5-11.

[ 5 ] AGRANOFF R,MCGUIRE M. Collaborative public ma- nagement:new strategies for local governments[M]. Washington D C:Georgetown University Press,2004:4-15.

[ 6 ] BRYSON J M,CROSBY B C,STONE M M. The design and implementation of cross-sector collaborations:propositions from the literature[J]. Public Adm Rev,2006,66(s1):44-55.

[ 7 ] EMERSON K,NABATCHI T,BALOGH S. An integrative framework for collaborative governance[J]. J Public Adm Res Theory,2011,22(1):1-29.

[ 8 ] 郭道久.协作治理是适合中国现实需求的治理模式[J].政治学研究,2016(1):61-70,126.

[ 9 ] HUXHAM C,VANGEN S. Leadership in the shaping and implementation of collaboration agendas:how things happen in a (not quite) joined-up world[J]. Acad Manag J,2000,43(6):1159-1175.

[10] 田培杰.协同治理:理论研究框架与分析模型[D].上海:上海交通大学,2013.

[11] FIERLBECK K. Public health and collaborative governance[J]. Can Public Adm,2010,53(1):1-19.

[12] 蔡岚.协同治理:复杂公共问题的解决之道[J].暨南学报(哲学社会科学版),2015,37(2):110-118.

[13] JAMES B,GORDON T,ROBERT T,et al. Toward a theory of the rent-seeking society[M].College Station:Texas A&M University Press,1980:97-112.

[14] 丁志刚,李天云.国家治理效能得到新提升:内在逻辑、战略意蕴与实现路径[J].学习论坛,2021(5):63-72.

[15] 孟溦,张群.公共政策变迁的间断均衡与范式转换:基于1978-2018年上海科技创新政策的实证研究[J].公共管理學报,2020,17(3):1-11,164.

[16] 戴辉.加快建设食品药品安全社会共治格局[J].中国食品药品监管,2013(8):28-29.

[17] 国家食品药品监督管理总局. 2012年食品药品监管统计年报[EB/OL]. [2021-11-12]. http://www.doczj.com/doc/e4e760fd2f60ddccdb38a091.html.

[18] 梁雪枫,刘建地,张晓曙,等.长春长生疫苗事件对甘肃省儿童家长预防接种态度影响调查[J].中国初级卫生保健,2020,34(5):67-69.

[19] 孙敏.食品药品安全社会治理的制约因素与对策研究[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2013,30(1):87-94.

[20] ANSELL C,GASH A. Collaborative governance in theory and practice[J]. J Public Adm Res Theory,2007,18(4):543-571.

[21] 申卫星,刘畅.论我国药品安全社会治理的内涵、意义与机制[J].法学杂志,2017,38(11):47-56.

[22] 斯蒂格利茨,宋华琳.自由、知情权和公共话语:透明化在公共生活中的作用[J].环球法律评论,2002,24(3):263- 273.

[23] 张刚勇.对“职业打假人”现象的探析和思考[J].检验检疫学刊,2017,27(S1):51-53.

[24] 胡颖廉.从福利到民生谈新中国药品安全管理体制变迁[J].中国药事,2014,28(9):925-933.

[25] NETO P,BRAND?O A,CERQUEIRA A.The impact of FDI,cross-border mergers and acquisitions,and greenfield investments on economic growth[J]. J Bus Strategy,2010,7(4):24-45.

[26] 樊鹏.互嵌与合作:改革开放以来的“国家-社会”关系[J].云南社会科学,2019(1):29-36,186.

[27] 刘琳.我国药品安全社会共治体系建设的困境及其治理[J].探索,2017(6):160-165.

[28] 杨华锋.药品安全从行政监管走向协同治理的路径审视:基于“山东疫苗事件”的考察[J].天津行政学院学报,2017,19(3):8-15.

[29] 乔大丽.利益相关者视域下的药品安全社会共治研究[J].商业研究,2020(4):146-152.

[30] 陈永法,王茜,孙小飞.英国药品监管效能提高计划及其启示[J].医药导报,2015,34(9):1261-1264.

[31] 段萱.社会组织参与国家治理的建构维度与共建策略[J].求索,2020(5):121-127.

(收稿日期:2021-10-19 修回日期:2021-12-13)

(编辑:林 静)

基金项目:国家社会科学基金一般项目(No.15BZZ052)

讲师,博士。研究方向:药品安全治理与公共政策。E-mail:cpu_wlsxy@163.com

通信作者:教授,博士。研究方向:国内外药事法规。E-mail:cyf990@163.com