城市空间视野下北京通惠河水系历史社会连通性研究

张诗阳

付博闻

随着文化遗产相关理念与内涵的不断发展,文化线路、线性文化遗产等注重整体性、体系性的概念越来越多地被应用在运河遗产的保护与研究中。《文化线路宪章》(Charter on Cultural Routes)强调应关注文化线路视野下文化遗产环境背景和相关区域的整体价值,认为文化线路必须归入一个动态的系统[1]。国内大运河遗产研究也由单个遗产向遗产群的方向发展,强调运河遗产的整体性、体系性和动态性特征,重点关注运河遗产与其所处环境的关联构建和整体认知[2-6]。

中国大运河与其流经的每一座城市的空间与社会环境都产生了多维度的关联。《大运河遗产保护规划第一阶段编制要求》就明确指出,“市级大运河遗产保护规划应与所在市的城市总体规划等相衔接和整合,以构成所在城市总体规划的一部分[7]”。而在《北京城市总体规划》(2016—2035年)中,大运河北京段不仅将作为完善北京历史文化名城保护体系的3条文化带之一,同时也是城市蓝绿网络和公共空间体系的重要组成部分[8]。

研究试图以元明清时期的通惠河水系为例,通过社会连通性框架去剖析运河要素、相关场所与城市内外环境之间的多维度关联,揭示城市空间视角下运河的社会连通特征,为运河及其环境关联构建、整体认知及当代运河遗产相关规划提供依据。

1 社会连通性:基于空间特性的河流研究框架

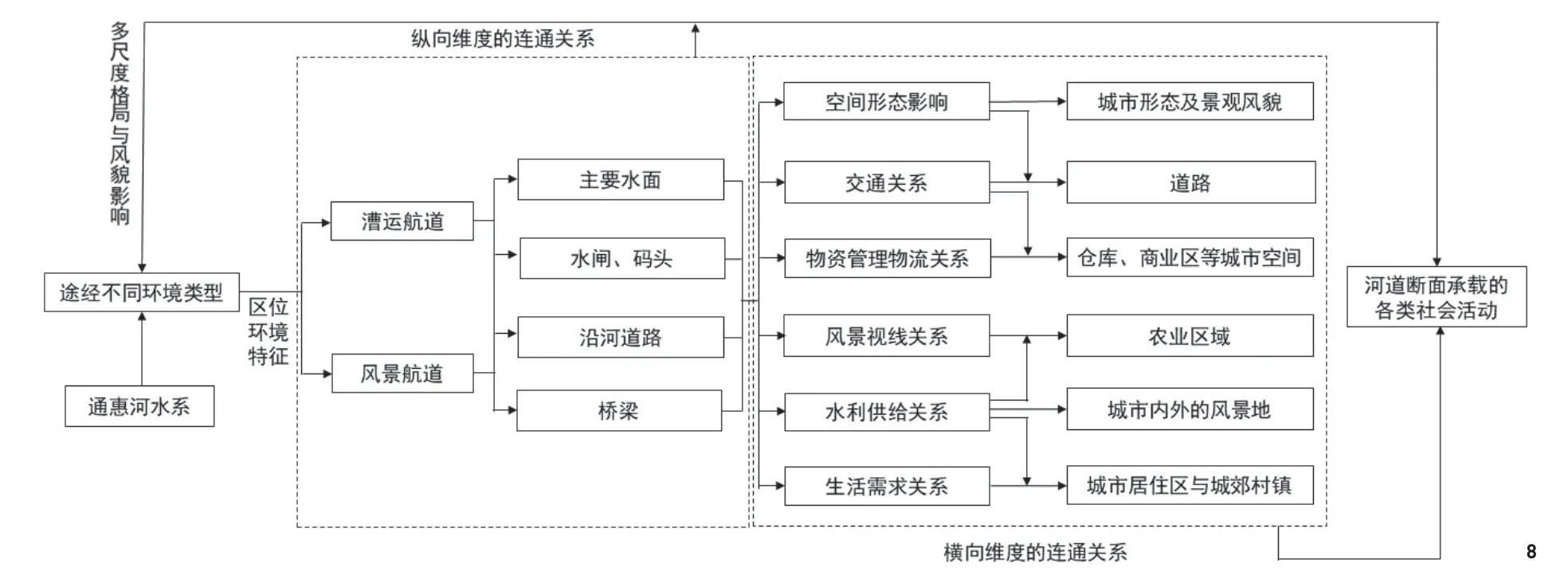

在地理学、水文学及生态学等领域,连通性(connectivity)指以水为介质,物质、能量及生物在水文循环内部或之间的转移[9-11]。近年来,有学者提出了河流的社会连通性(social connectivity)概念,指人、物资、思想及文化沿着或跨越河流进行交流与移动,其连通作用发生在纵向(longitudinal)、横向(lateral)及河道断面①(vertical)3个维度(图1),能够作为理解城市空间、社会与河流互动关系的框架,也可以用来改善城市与河流间的关系[12]。

图1 河流社会连通性的3种空间维度[12]

基于城市运河的空间特征,纵向维度的研究关注运河流经的环境类型、连通的空间载体及其影响;横向维度的研究关注不同空间区位的具体作用方式及对环境的各类影响;河道断面维度则关注其空间断面的具体特征及其上的社会活动类型。

2 元明清时期通惠河概况

通惠河兴修自1291年始,由都水监郭守敬主持,通过整合前代瓮山泊至高梁河水道、海子(积水潭)、闸河等水系,自白浮泉引水至通州高丽庄入白河,“总长一百六十四里一百四步”[13]。元代通惠河水系分为白浮瓮山河、瓮山泊至海子2个引水段,海子至张家湾的漕运段,实际修建水闸11处24座[14]。

明清时期通惠河水系主要变迁体现在水源、漕运段、水闸3个方面。1)水源方面,元末明初白浮瓮山河断流,而后瓮山泊水源主要依靠玉泉山汇水及地下水,清代又自香山、西山等处开槽引水[15]85-86。2)漕运段方面,明朝皇城建设将元萧墙以外的南北向河道包入皇城,积水潭失去漕运码头功能,东便门外的大通桥成为通惠河漕运西端点,通惠河与白河的交接处在明嘉靖后由张家湾转变为通州城东。3)水闸方面,由于城墙的变化和城内海子规模的缩减,海子、文明门外等区域的多处水闸在明清时已废,而东便门外则新建大通桥闸。此外为提升水运效率,至明中叶东便门至通州段的主要水闸已精简为庆丰闸(原籍东上闸)、平津上闸、平津下闸、普济闸(原杨尹下闸)、通流闸5座。通州以南各闸则在明代中后期随河道一起逐渐被废弃。

3 元明清时期通惠河的社会连通性解析

3.1 纵向连通

纵向维度的连通是运河与城市整体社会连通关系发生的主干结构,其特征源于河流途经的不同城市环境的区位和空间特征差异,以及依托运河流通的物资、水资源、人、思想及文化等要素的具体特性。通惠河水系的纵向连通作用发生在4种不同的环境类型中,以漕运航道、风景航道及其衍生道路为载体,水闸、码头等具体点状要素则是运河纵向连通城市环境的关键点。

3.1.1 环境类型

城市空间下的运河通常需要连接水源、城池及转运枢纽等关键节点。基于这一特征,东西跨度约40km的通惠河水系共流经了北京城市内外4个不同的环境类型,自西向东分别为:1)兼顾优越水利和风景资源的西北郊地区,包括西北浅山区、海淀台地、巴沟低地等;2)元明清三朝区位基本稳定、空间呈小规模动态变化的北京城池区;3)地势相对平坦、东西向连接通州的东郊地区;4)作为白河与通惠河水系转运枢纽的通州、张家湾地区。

3.1.2 纵向连通的主干线性载体:航道

依据主要特征,通惠河航道分为西北郊连接各类风景资源的风景航道及作为漕运主干的漕运航道2种类型,全线还包括了瓮山泊、积水潭等大型水面。由于社会环境与水文环境的变化,不同航道的区域范围呈现出动态的变化(图2)。

图2 元明清时期通惠河航道变迁图[16][18]95-103

漕运航道以漕粮调运为主,也兼顾其他物资运输、客运功能,其空间的变迁源于明初北京城池空间变化及明中期对通州地区的河道治理,主要分3个阶段:元至明初为积水潭至张家湾;明正统三年(1438年)至明嘉靖七年(1528年)为东便门大通桥至张家湾;明嘉靖七年至清末为大通桥(1697年至朝阳门、东直门②)至通州石坝[16]。漕运航道使得北京城池与通州、张家湾地区建立了紧密的交通联系。由于其运输主要是作为国家战略储备的漕粮、支撑城市建设的各类物资及各类商品,因此也带来了各级经管官吏、漕运群体(运军、运丁、水手等)、济运群体(纤夫、浅夫、闸夫等)、商业群体(商人、劳工等)等不同类型人群在运河周边聚集[17],从而推动运河周边仓储区、码头区、商业区、城池居住区、城郊村镇等不同人居场所的形成和规模的扩张。

风景航道在空间上以瓮山泊至高梁桥的西北郊引水干渠为主体,金代开凿的长河打通了地势较高的海淀台地,使瓮山泊与积水潭相连。航道的连通为生活在内城的皇室、贵族、文人及民众抵达西北郊山水环境创造了便捷的条件,从而在一定程度上为西北郊的开发带来了风景及园林文化视野,以及丰厚的物资、人力资源,进而推动了周边园林、行宫、寺庙等风景地的兴起。同时,拥有丰富水利资源的河道与瓮山泊则成为组织这些风景地和周边农业区域的枢纽。

3.1.3 纵向连通的补充线性载体:沿河道路

沿河道路是对运河货运、客运交通的补充,也是纵向连通周边陆地区域的直接方式。西北郊各时期长河、高梁河北岸均有沿河道路[18]108-113,道路强化了城市与风景、风景与风景之间的联系,也为游览河岸风光提供了陆地视野。在内城,沿着积水潭周边的众多斜街是沿岸商业区和公共园林区[19-20]的空间组织结构。元末明初由于水道运力严重不足,东郊漕运改为“水路并运”的形式,由石材铺设的“京通石道”自通州新城西门出,沿通惠河南岸至八里桥后转入北岸,直达朝阳门。

3.1.4 纵向连通的点状载体:码头与水闸

码头是人、物资水陆转运的航道节点工程,常包括放大的水面及船坞;水闸则是用来解决区域地势变化、调节水量的水利保障工程,由于其两侧通常伴随水位的变化,因此多与码头结合。西北郊风景航道的码头多为中转性质,为游览风景提供水陆转运或换舟的场所,东部漕运航道的码头则分为北京城池、通州、张家湾等地的转运码头和东郊各闸处的剥运码头。

西北郊的3处主要码头分别是位于高梁闸的船坞码头、位于广源闸的别港码头及瓮山泊码头。1)高梁闸靠近西直门,是内城交通与西北郊风景航道的转换点,闸周边建有倚虹堂和船坞,是兼顾用膳、办公的御用码头区。2)广源闸所在位置水位高差较大,元代于闸边开辟港汊作为换舟的御船坞,至清代在港汊河滩垒砌太湖石,遍种芦苇,仿苏州朝天桥港汊“芦苇深处”的水乡风光建“芦苇渡”,同时改建紫竹禅院,新建行宫[21]。3)瓮山泊作为西北郊行船的终点,是历代皇家行宫所在,亦是清代周边风景资源和农业开发的水利与风景枢纽。得益于优越的山水风光,西北郊码头在实现中转功能的同时,自身也多发展为重要的风景胜地。

北京城池内外的转运码头主要用于将漕粮、物资卸货转运至各京仓,如元代积水潭、内城河道沿岸及文明门外码头,明清东便门外的大通桥码头,清代东护城河被利用后的朝阳门、东直门外码头等。其中,积水潭、大通桥分别为元和明清时期的主要转运码头,因此都有用于船只停泊的大型水面,仓储区与商业区(主要指元代积水潭周边)也多临近设置。

通惠河与白河河口的变迁是影响水系东端转运码头位置的主要因素。白河与通惠河间的水运转运码头始建有张家湾下码头,嘉靖七年后转移至通州城东北石坝码头。由于物资中转量较大,水运转运码头实为由多个专用码头组成的码头区,张家湾下码头分漕粮码头区和百货码头区;通州石坝码头区除漕粮码头外,河口北还有皇木、砖材专用码头及宫廷专用的黄船埠。张家湾上、中码头与嘉靖七年后通州城外所设的土坝码头则是将漕粮卸货运至通仓、京仓的水陆转运码头。张家湾地区各码头至嘉庆十三年(1808年)白河河道东移后完全废弃[16]。通州、张家湾地区城镇的发展与众多转运码头的设置关系密切,运河为城镇的发展带来了物资与人力,城镇则提供了物资存储保护与居住生活的场所。

自明嘉靖元年(1522年)至清,通惠河漕运采用剥运制。剥运码头以实现水闸两侧不同水位间的物资转运为目的,主要位于东郊的庆丰闸、平津上闸、平津下闸、普济闸周边。由于物资的类别差异,水闸西南岸设有较大的漕粮驳岸,北岸有较小的杂货驳岸。东郊4闸明嘉靖时期配有闸夫280人,清乾隆时期配有闸夫122人,此外还聚集有官吏、劳工、纤夫等其它人群,因此闸岸还设有管理人员的公馆、兵房和临时仓库等附属建筑,形成一个完整的剥运区域(图3)[15]127[22]。

图3 庆丰闸剥运区示意图[15]127

3.2 横向连通

横向维度的连通以纵向连通为基础,其空间载体包括由沿河道路衍生连接其他区域的众多道路、由主干水体衍生的支流水系、水系与周边风景间的视线廊道等。横向连通作用范围体现在运河对不同厚度城市空间的影响,作用方式包括交通连接、水利供给关系、物资管理、存储与流通关系、风景视线关系,以及对周边区域空间形态、景观风貌的不同影响等。

3.2.1 西北郊

长河、高梁河沿岸桃红柳绿、岸草遍矣,是北京城郊主要的公共园林区之一[20],其周边也聚集了大量的风景地与宗教场所,主要集中于3个桥闸结合的节点:高梁桥(元会川上闸)、白石桥(广源下闸)、广源闸桥(广源上闸)。高梁桥、广源闸桥还向北衍生出连接海淀镇与众多园林的道路,其中苏州街与广源闸“芦苇渡”均是乾隆为讨母后欢心模仿苏州风光而建。

自元始,兼顾水面和山林风貌的瓮山泊及其周边一直是北京郊外主要的风景胜地。元代瓮山泊北建有大承天护圣寺,寺内元明2代均有行宫,明时瓮山泊周边则形成了环湖十寺及好山园、龙王庙等风景场所[23]。至清代,西北郊更是构建了“三山五园”这一体系化风景区,还形成了“山-水-田-园”的景观格局和宛若水乡的风貌特征[24],其中由瓮山泊扩建的昆明湖则成为区域水利供给、风景连接的综合性枢纽(图4)。1)提供水利供给的各水系是昆明湖连接周边不同环境的空间实体。入水方面,西山汇水入玉泉山静明园水系,汇玉泉山泉水后直接由北长河上的玉泉新闸或间接经高水湖、养水湖调蓄和西侧农业灌溉后自湖西多个闸孔入昆明湖。昆明湖的出水口则体现了其对周边河流、园林、农田的具体连接作用,包括自绣漪桥闸向长河供水,自二龙闸和谐趣园诸闸向圆明园、畅春园供水,自二龙闸南四涵洞向六郎庄农田供水以及自青龙桥闸向清河泄洪等[15]82-90。2)风景连接的典型方式则是借景关系,最为典型的是玉泉山静明园与清漪园的视线联系,登玉泉山香岩寺玉峰塔远眺,清漪园的湖光山色尽收眼底,而“玉泉塔影”则是昆明湖西畔风景构图的关键要素。此外,昆明湖所在的河湖平原还在风貌上连接了西侧以香山为主的山麓景观和东侧由众多园林水体构成的沼泽景观。

图4 清代西北郊通惠河水系横向连通关系示意图[18,21,23]

3.2.2 城池区

城内的通惠河水系经历了元代漕运航道至明清生活水道的转变,展现了运河发展对城市环境的动态影响。城内通惠河水系在漕运时代影响了漕粮仓库、商业区的分布,又在明清时期带动了城内风景地与私家园林的发展,同时由于积水潭西北至东南的空间特征和变化的水岸线形,使得其周边道路、街区形成了有别于北京城池正交网络的多样化空间特征[25](图5)。

图5 元明清时期城池区通惠河水系的横向连通关系示意图[19,25]

受通惠河及坝河(大都城东北)漕运的影响,元代京仓大多分布于城东。元崇仁门大街和齐化门大街之间的坊巷是京仓最为集中的区域,明清时期虽仓名有所变化,但其规模和区位基本延续。东便门、朝阳门外的仓库则在明清时期随漕运航道范围的转变而兴盛,如清代东便门外的万安西仓、裕丰仓、储济仓,朝阳门外的太平仓、万安东仓,以及广渠门外和朝阳门外贮藏木材的专用仓库[15]169。

通惠河水系对内城商业区的影响亦始于元代。作为漕运终点的积水潭与其北部凤池坊间的斜街分布有斜街市、饼面市和果木市,这些市场与钟鼓楼之间的众多市场一道成为大都最重要的商业区之一。至明清时期积水潭北岸斜街(仅剩果子市)和鼓楼大街的商业传统仍得以延续。

明清纳入皇城内的原漕运河道位于皇城城墙以内的边缘地带,沿岸分布有内织染局、纸坊、御马监、象房、里草栏场等需要水源的皇家专用场所[25]。

城内通惠河水系对城市风貌的影响主要体现在桥梁及水岸风光。元大都城内通惠河上共计桥梁9座③,明清时期城内的公共桥梁则集中在皇城北部,包括前后海之间的银锭桥、中轴线上的万宁桥及水系入皇城处的东步粮桥(东不压桥)。这些桥梁不仅连接了两岸的城市空间,还作为城内重要的风景枢纽。“燕京小八景”之一的“银锭观山”将远处的西山与积水潭水面联系,实现山、水、城风景的相融,而万宁桥则是连接北侧钟鼓楼与南侧皇城的重要视觉枢纽。元代积水潭北岸繁华的商业不仅带动了区域的公共游览,还促使沿岸兴建多处小型观景建筑及园林。明清时期由于内城漕运功能的丧失,积水潭、泡子河(内城东南角遗留河道)等水系成为城内风景场所营建的首选。积水潭发展为宁静自然的公共园林区,也吸引了众多官邸、宅园、寺庙的兴建。清前中期积水潭变更为御苑,其公共园林的属性基本丧失,此时南河沿一线的宅园则多精心设计面向水面的北宅门,以借景水面风光[20]。至同治时期,积水潭又逐渐回归大众生活,其周边茶棚满座、戏馆林立。

3.2.3 东郊

东郊庆丰闸、平津上闸、平津下闸及普济闸一直保持着重要的调节和中转作用。由于明清剥运制的实施,上述闸坝周边形成剥运区。交通转换、各类人群聚集及相对优越的水利条件促进了各闸周边村落的发展,如庆丰闸与二闸村、庆丰闸村,平津上闸与高碑店村、郊亭村,平津下闸与花园闸村,博济闸与牛店村、杨闸村等。如高碑店村源于辽郊亭,运河推动了此处的农商发展,至清代已演化成北京东郊的大型漕运村落群[26]。

3.2.4 通州

通州是不同时期通惠河与大运河间的转运枢纽,运河对其影响体现在城市形态、结构、场所及景观风貌等多方面(图6)。

图6 清代通州通惠河水系的横向连通关系示意图[作者根据《光绪通州志城池图》、民国27年(1938年)《通州城图》改绘]

通州城池形态及结构受城北西南至东北流向河道的影响,明代扩建后的通州城池整体呈西小东大的船形。由通惠河引出的水系环绕明清通州城池,并延伸入东侧的通州旧城之中,使得其内部道路呈现出双“丁字形”结构。通州旧城内的主要南北向道路也连接运河,便于物资向通仓和京通石道的转运。元代通仓据载共计13座,明清通仓逐步精简,但单仓存量大幅提升。明代城池扩建的目的便是保卫漕仓,故通仓是通州城池布局的中心。

在运河的影响下,明清通州还形成了独特的运河城镇风貌。城池内外交错的水陆关系形成了众多的桥梁,如城北泄洪渠上的卧虎桥、城南护城河上的哈吧桥等,城内据记载则共计桥梁12座[27]。临近通州北城垣的燃灯佛舍利塔是白河北上船只抵达通州的视觉标志,王维珍有诗“一枝塔影认通州”。运河及其要素还作为明清通州风景体系的框架,明《通州志略》所载的“通州八景”中,有古塔凌云(燃灯佛舍利塔)、长桥映月(八里桥)、二水汇流(通惠河与白河)、波分凤沼(城北通惠河)、万舟骈集(码头)及柳荫龙舟(通州北黄船埠)六景与运河相关。

3.3 河道断面连通

河道断面维度的连通关系与河道断面形态特征紧密相关,其上的具体社会活动则受到断面所在区位具体环境特征和纵向、横向维度的连通关系的影响。

3.3.1 河道断面的形态特征

断面形态是河道承载社会活动的基础,主要涉及水面宽度和驳岸类型。由于元明清时期通惠河河道断面形态缺乏记载,故研究主要依据20世纪初期拍摄的照片[28](图7)结合部分河道的考古勘探数据加以推测,并通过对现状河道踏勘测量加以辅助参照。

图7 20世纪初长河、积水潭与东便门外的通惠河河道[28]

水面宽度方面,玉河河道段(积水潭至东不压桥)考古勘探的多处河道宽度在33.75~42m之间[29]176。通过现状测量,长河、高梁河河道水面宽30~40m,东便门至通州间的通惠河水道宽35~50m,结合历史照片比对推断通惠河水系河道宽度总体上以30~50m为主。依据相关理论,30~50m宽的水面能够使人清晰地看到河对岸的人和发生的事件,并易于架桥,从而有利于城市内外河道两岸风景游览和社会交往活动的开展。而积水潭200m左右宽度的水面则有利于形成由植物、建筑立面构成的完整水岸界面,塑造典型的场所风貌特征[12]。

驳岸类型方面,参考历史照片推断长河、积水潭等风景地、公共园林水体沿岸以缓坡的自然驳岸为主,局部辅以自然石块,岸顶道路与水面高度距离较小,便于风景游览和亲水活动的开展。内城玉河河道经勘探主要为垂直的砖石砌筑堤岸[29],这一形式通过历史照片同样可见于东便门外的通惠河河道,进而推测砖石砌筑的垂直驳岸主要应用于漕运航道周边,便于船只停靠和货物的装卸。

3.3.2 河道断面的社会活动

通惠河水系的水面活动主要包括货运船只与客运船只的运输、风景泛舟及冬季冰面上的娱乐活动等类型。货运船只的活动范围与前文所述的各时期漕运航道基本一致。客运活动主要范围则涵盖整个河道,包括西北郊风景航道上的御用船只及东部河道上的各种客运交通船只。瓮山泊(昆明湖)、长河高梁河河段是历代帝王泛舟游览西北郊风景的主要水面,元《析津志》有英宗、文宗泛舟高梁河、广源闸别港的记载[30]。内城的什刹海、东郊的二闸则是主要的民众泛舟区,《天咫偶闻》载:“都城昆明湖、长河,例禁泛舟。什刹海仅有踏藕船,小不堪泛,二闸遂为游人荟萃之所。[31]”通惠河冬季水上娱乐以冰床最为典型,《燕京岁时记》载:“冬至以后,水泽腹坚,则什刹海、护城河、二闸等处皆有冰床。[32]”

漕运航道沿岸的水岸活动包括货运客运衍生的管理活动、航运业相关活动、商业活动等。瓮山泊、长河、高梁河、二闸沿岸植被丰茂,是各代民众郊游踏青之处。长河、高梁河两岸 “游人以万计、簇地三四里”[33]。二闸周边“清流萦碧,杂树连清……故以春秋佳日都人士每往游焉或泛小舟,或循曲岸”[34]。积水潭沿岸则是城内游玩和庙会举办的重要公共园林,“岸边柳槐垂荫,芳草为茵,都人结侣携觞,酌酒赏花,遍集其下”[32]。此外,东郊各运河村落也多有漕运文化影响下的滨水庙会活动。

4 城市空间视野下通惠河水系社会连通性特征归纳

由于社会连通关系发生在基于河流线性空间特征的3个维度,因此运河与城市的相互影响也体现在不同尺度的空间之中,具有高度的系统性和整体性(图8)。

图8 城市空间视野下通惠河水系历史社会连通模式示意图

1)出于运河自身运转和运输功能的要求,纵向维度上的通惠河水系连接了作为水源地的西北郊地区,作为全国政治中心的北京内城城池及作为运河转运枢纽的东郊、通州、张家湾等地区。运河对这些地区的影响一方面源于各处自身的环境和区位特征,另一方面则源于不同地区运河航道上流通的水资源、物资、人群及思想、文化、技术等要素的差异,总体而言由于运河构建了城池与其他地区更加紧密的联系,从而推动了这些地区各类人居建设的发展,并一定程度上影响了北京城池的格局和不同区域风貌特征的形成。如北京内城“西贵东富”的总体格局特征[35],西北郊“山-水-田-园”的区域景观风貌,东郊、通州、张家湾等地区的运河城镇村落风貌及北京内城滨水园林风貌等。2)横向维度连通以纵向维度关系为基础,体现了运河对不同城市空间的具体影响,其作用方式取决于所处区位的具体空间属性,作用机制则包括水体形态对空间形态的直接影响和物资管理流动关系、交通关系、风景视线关系、水利供给关系、居住生活需求关系等在空间上的具体体现等,由于作用机制的不同,运河对环境的横向连通作用通常体现在不同的空间厚度。3)河道断面维度的运输、交通、风景游览、娱乐等各类社会活动与其所处位置的纵向维度和横向维度的连通特征紧密关联,并受到该处河道宽度、驳岸类型等具体河道断面特征的影响。

受到漕运航道、风景航道范围变化及特定时期统治阶级对各水域的管理特点的影响,运河水岸环境还呈现多时期空间叠加的特征。如漕运时期、公共园林时期、御苑时期分别对积水潭沿岸的商业布局、公共园林、宅院园林和寺庙的兴建产生了影响,又如泡子河是漕运改道后运河城内遗留水体演化而成的线性风景胜地。

5 结语

中国大运河为其流经的城市留下了众多宝贵的水工遗存和伴生历史遗存,同时也对这些城市不同维度的空间环境和社会环境产生了深远影响,连接、组织了城市内外的自然风景及不同类型的城市空间和社会活动。社会连通性为运河及其城市环境的整体研究提供了一个框架,从基于河流空间特征的不同维度出发,解析运河与城市的多层级关联,从而认知运河遗产及其背景环境的整体价值。同时,城市空间视野下的运河历史社会连通性研究也能为当代城市大运河文化带的发展提供借鉴,主要包括3个方面:1)为规划中运河沿岸空间管控及风貌引导提供城市整体视野下的历史依据;2)拓展、挖掘规划制定中关于运河河段、遗存及相关场所的遗产价值内涵,构建运河遗产与其他城市遗产的空间关系和价值关联;3)为运河水路交通恢复、滨河绿道建设、沿河空间城市及景观设计等相关专项规划设计提供模式借鉴。

注:文中图片除注明外,均由作者提供。

注释:

① 依据参考文献[12]中有关河流社会连通性3个维度的表述,研究认为vertical connectivity翻译为河道断面连通性,更能准确地表述其含义。

② 康熙三十六年(1697年)为使漕运物资更加便捷地进入内城,在东直门下置回龙闸调节水位,依托城东护城河漕运可达朝阳门、东直门处。

③ 元大都通惠河河道上的主要桥梁包括万亿库桥、万宁桥、丙寅桥、望云桥、神道桥、朝阳桥、保康桥、通明桥和云集桥。