近代武汉市政规划中的“公园”

——早期公园系统的本土化及启示

夏 欣

阴帅可

高 翅*

1 背景

现代意义上的公园(public park)——由政府出资建造同时面向每个社会阶层免费开放——起源于19世纪中期工业革命改造后的英国[1],可以说是现代都市的“伴生物”,并由分散于城市中的单个公园逐渐走向与整个城市紧密嵌合的公园系统,其规划也成为近代城市规划的重要组成部分。

中国本土租界以外的近代公园系统也从其发端就与当时的现代化、城市化潮流及早期市政工程规划紧密相连。1930年出版的《都市与公园论》即是商务印书馆的《市政丛书》之一,并在首章指出:都市计划中,不惟公园计划占重要位置,即街道系统、交通运输系统及地域区划等,几莫不与公园有密切之关系[2]。中国近代各地早期重要公园的典型个案近年来被不断挖掘、分析[3-5]。一些学者在探讨中国近代城市规划发展典型个案、地方公园史时也对公园系统规划的相关理论与实践略有论及[6-8],或以跨国都市主义视角对其作概述性介绍[9]。但在探讨中国近代公园的社会、政治和文化含义的同时,尚有必要从近代市政建设角度,进一步将公园史的研究与城市史的研究紧密结合[10],对西方公园系统理论的本土化这一复杂过程及其影响机制进行详细考察。

武汉作为辛亥首义之城及近代重要的内陆经济政治中心,在民国时期曾汇集了一批留学海外的市政专业精英,使得近代武汉成为市政规划活动活跃的城市之一[11],这批专家不仅通过著述介绍当时最新的西方市政理论与实践经验,对中国早期市政科学的发展起到重要的奠基作用,且深度参与了当时武汉的市政规划与建设实践。目前除武昌首义公园、汉口中山公园等民国时期代表性市政公园个案已有详细研究外,关于武汉早期公园系统的研究还主要集中在近代城市规划实践相关研究中[12-13],未被作为独立对象进行详细梳理分析。从以往公园个案研究,拓展到近代武汉市政规划中的“公园”,以及相关的重要历史人物的学术思想与专业实践,将“公园系统”作为一个动态变化的概念范畴,置于具体的历史情境中作纵向上的演变历程分析,透析其内涵与外延的嬗变原因,为从市政角度深入探析近代公园系统概念本土化过程与规划理念演变脉络提供了契机,对深刻理解中国特色的近代公园系统理论生成及其与城市化、现代化之间的内在逻辑关联具有溯源性的重要意义,其中许多前瞻理念与关键细节,以及在近代深重的内忧外患之下,有识之士主动学习又扎根本土的民族自觉,也可为我国当前公园城市建设提供有益经验。

2 涉及公园系统的武汉近代市政规划概况

“市政”是近代城市规划的总称,总括了城市管理、城市建设和城市规划等[14]。董修甲在《市政问题讨论大纲》(1929年)中提道:“城市所举办之一切兴革事宜,如卫生、公安、工程、公共营业、慈善、教育等皆为市政。”1861—1949年武汉地区曾进行过22次记录在案的大型市政规划活动(当时多称“市政计划”)[11]。涉及公园系统相关内容的主要有10次,其中由个人署名的8次,虽然深度不一,涉及的内容与范围也因市制分合、制定目的和主要参与者不同而各异,但它们都深受当时社会、经济及政治环境影响,且深刻反映了主要制定者的专业教育背景,留学地、游学地的城市建设水平和当时世界范围内的最新市政思想与实践成果。结合具体时代背景和规划内容大体可分为三镇合一市制确立前的萌芽期(1927年以前)、武汉建设发展的“黄金十年”(1927—1937年)、抗战胜利后的恢复时期(1944—1949年)3个发展阶段(表1)。

表1 近代武汉涉及公园内容的市政建设规划一览表

3 武汉近代规划中涉及公园的主要内容

3.1 早期规划中作为“城市设施”的公园

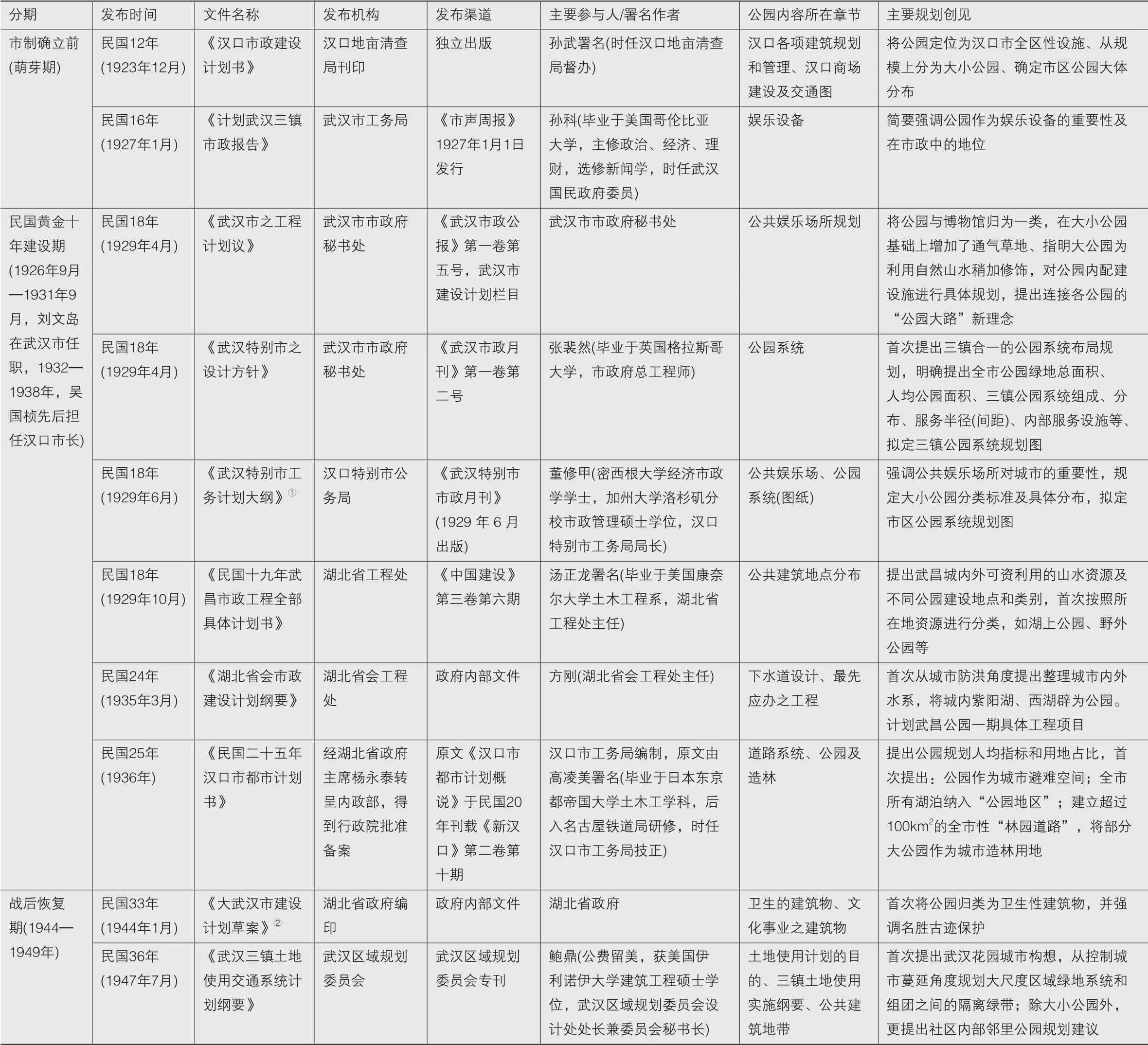

近代武汉最早提及公园系统相关规划的是1923年12月汉口地亩清查局刊印的《汉口市政建筑计划书》,由该局督办孙武(曾任辛亥革命起义军事总会参谋长及湖北军政府军务部部长)署名,以辛亥役后,城市“阛阓崇窿,赭为焦土”“吾乡市政宁不当拜共和之赐,而与伦敦、巴黎、柏林、纽约之盛一相颉颃乎”“因而由改造汉口市政之志,遂编成此计划书”。计划特别指出,也可“改变迄今坐令租界日新月异,大有喧宾夺主之势,以视吾之汉口依然不改旧家风,相形见绌可耻”的局面,显示出处于列强侵犯下的强烈民族主义思想内涵。在“汉口各项建筑规划和管理”章节中,明确提出建设汉口市“全区性设施”,如在沿河、姑嫂树、岱家山方面寻找合适地点建设“大公园”,在马路干线相交处可效仿德京柏林设一“小型公园”。并于计划书所附之《汉口商场建筑及交通图》中标出规划中的第一、二、三公园,以及拟纳入公园系统的原西商跑马场和日本公园等绿地的具体位置、范围等(图1)。

图1 1923年汉口商场建筑及交通图[15]27

本版规划中4座主要公园呈点状分布于市区边缘,对称布置在城市十字交叉型道路主轴尽端,四周完全由城市道路围合,明显受到西方新古典主义城市规划的影响。其均匀方格状路网完全重构了原有汉口老城区街坊随江河自然蜿蜒的有机形态,且未考虑城区内外分布的大量湖泊,公园与周边自然环境之间还缺乏必要的联系,仅是对西方城市规划平面形态的简单模仿。但其严正规整的空间布局仍可看作是改变混乱、拥挤的华界“旧家风”,通过整洁、有序、高效的现代化城市空间营造构建新的社会秩序的积极尝试。

作为武汉工务局早期领导人之一,专研市政的孙科(1891—1973年)毕业于美国加州大学和哥伦比亚大学,他曾撰文指出:都市规划“其目的则不外利用科学知识、计划新都市之建设及对于现在之都市,其范围则包举一切关于都市建设之事项……大之如新都市全部之计划,小之如旧都市一隅之改良,街道路线之布置,商埠居场之拟定、公园游戏场之预择……[16]”孙科尤其推崇当时英国的“花园都市运动”及德国现代都市规划所取得的成果,并对巴黎及维也纳的城市公园绿地赞赏有加。在1921年出任广州市市政厅第一任市长期间,他亲自主持了广州市最早一批具有代表性的市政公园建设(第一、第二、第三公园)[17],随着1927年北伐胜利、武汉国民政府的建立,孙科将他的这种规划理念带到了武汉。在其组织领导的武汉市政府工务局所作的汉市“将来规划”中,就提到应在汉口旧市区规划从硚口至张美之巷之间5条横马路,并在其与后城马路交点处各辟一小公园[18]。他认为新旧都市建设所不可缺之要事有3个方面:“交通、卫生和娱乐”,而都市规划中关于娱乐设备为“多预留空地开辟大小公园及游乐场(剧场、影院、儿童游乐场)”,这些理念不仅反映在他撰写的《计划武汉三镇市政报告》[19]中,也影响了之后他在担任武汉市政府委员期间制定的其他市政计划。

3.2 黄金十年从娱乐场所到综合功能的“公园系统”

1927年武汉正式成立三镇合一的市政府后,即分别组织了汉口市开辟马路委员会和武昌市开辟马路委员会,大力提倡现代市政建设和城市道路的开辟、改造。1928年12月,由湖北省建设厅厅长石瑛(英国伯明翰大学采矿冶金专业硕士)提议,经政府政务会议决议,将武汉市工程委员会改组为武汉市市政委员会,董修甲任该委员会秘书处秘书长一职。他曾先后在密歇根大学学习经济市政学,后入加州大学获市政管理硕士学位,师从美国市政鼻祖哈佛大学孟洛教授(W.B.Munr)等知名市政专家,深入系统地学习并掌握了当时西方市政学与城市管理理论,并考察游历了当时欧美各大城市,对其市政管理与建设做了详细了解[20]。1928年他应当时武汉特别市市长刘文岛邀请,辅助新成立的武汉市政府建立现代管理体制,并亲自参与主持全市性的测量工作,其中内容也涉及“已成之公园及可为公园之地位”[21],完成了武汉第一部对后续城市建设产生重大影响和实际指导意义的都市规划《武汉特别市工务计划大纲》,其成为武汉日后城市各项规划的最初蓝本[22]。

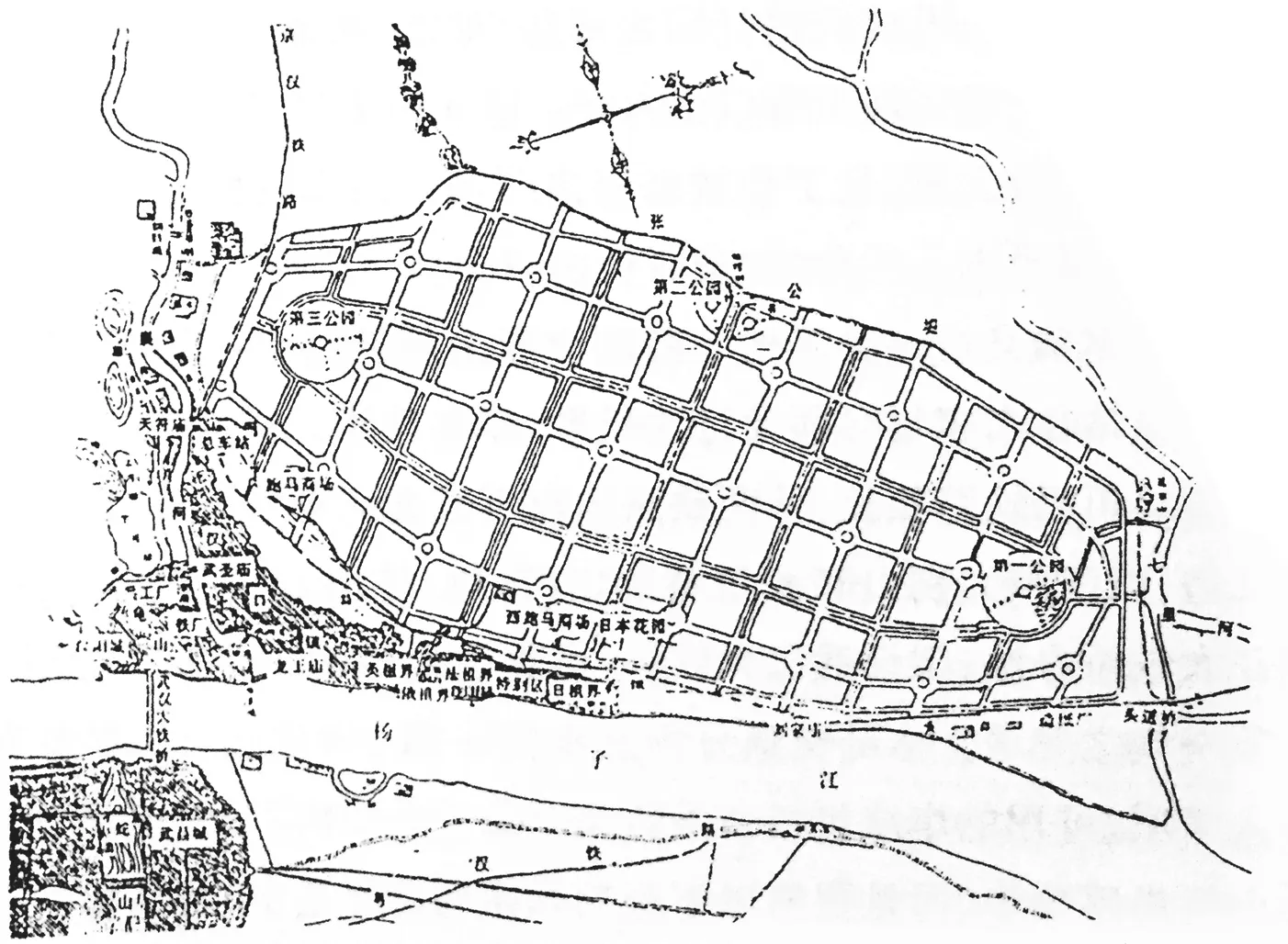

1929年董修甲参与编写的《武汉市之工程计划议》中专设“公共娱乐场”一章,指出“公共娱乐场所为市民最重要之游戏消遣场所,欧美各城市对于此种场所极为重视,盖此种场所市民能得健全之游戏,健全之消遣。故广州、上海、南京、北平等处,均有公园之设备矣,本特别市亦应对于公共娱乐场所特别注意,方可便本市市民能得相当娱乐也”。董修甲将公园比喻为都市“沙漠之泉原”,并将公园与博物馆一起归类为公共娱乐场所中“必须由市政府建设”的一类[24]。而公园又有大小公园及通气草地之分,大公园指在市内外有山有水之处,略加修理,种植树木花草并设椅凳,通过“公园大路”相互连通,其具体地点可选在“湖山甚多”的武昌汉阳。当时汉口中山公园已经在西园基础上扩建形成,计划提议将其附近万松园也“略事整理开放”,且应在三镇沿河沿江开辟若干小公园。大公园内可酌情附设运动场及游泳池,万松园内可设博物馆,中山公园内则可辟地建设游戏场和戏院。通气草地应设在大小商业区之间,每隔百家设一亩大小的通气草地(图2)。

图2 汉口特别市公园系统计画图[23]

该版规划中的公园系统已具有市政规划子系统特征,采用点线结合的空间布局模式:汉口片区的10座主要公园大多位于新的城市开发区域,并结合已有部分公园绿地和现状水体等呈点状、较为均匀地分布在市区之中,各大公园之间采用巴洛克风格的对角线型公园道相互连接,规整几何的结构特征体现出美国20世纪早期盛行于芝加哥、华盛顿等大都市的城市美化运动所追求的宏伟壮丽的空间意向。而汉阳片区的公园系统形成以原有湖泊、河流等自然水系为核心的有机形态的片状公园、带状的沿江绿地,并与对角线型公园道共同组成混合形态的公园系统。两区公园系统虽各具特色,但又通过沿汉江和沿长江的滨江绿带连成一个整体,显示了董修甲在借鉴诺兰(John Nolen)、罗宾逊(Charles Mulford Robinson)等近代美国规划师的规划理念与手法的同时,尊重城市原有自然条件和建设现状的本土化应对策略。

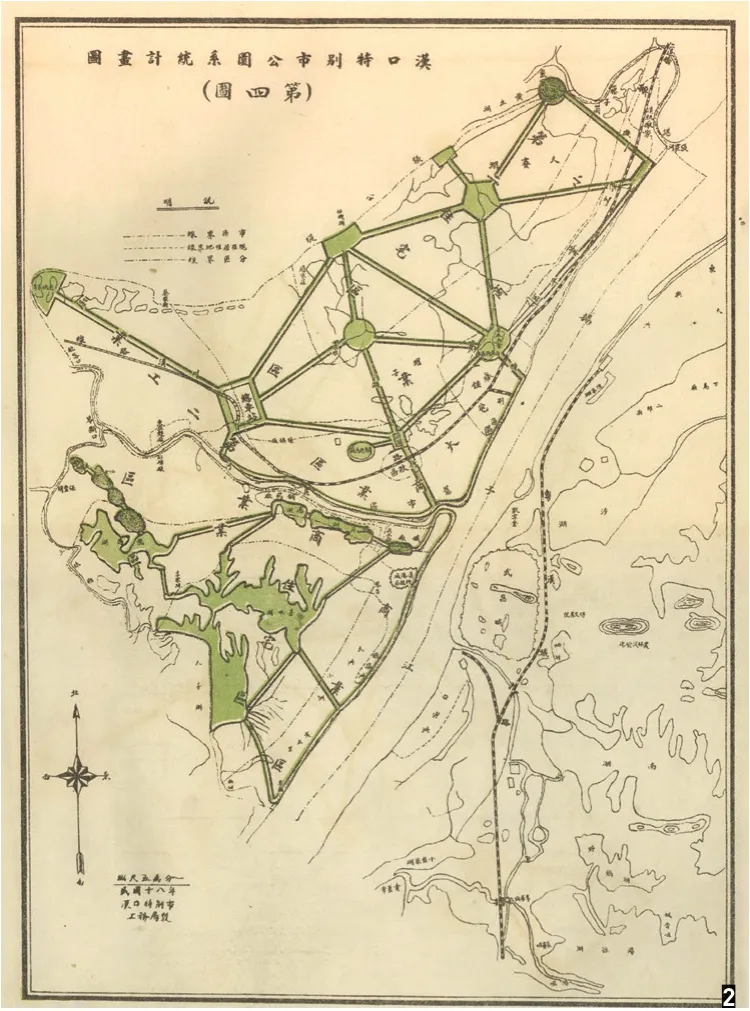

同年,毕业于英国格拉斯哥大学的市府总工程师张裴然撰写了《武汉特别市之设计方针》。其中首次提到全市性公园系统规划,并绘制专门图纸(图3),测算预估全市预留公园面积为6 120万m2,提出公园用地应以人均9m2的日本绝对最低指标为参考加以增减,将公园用地纳入人均用地考虑,计每人60.3m2,作为相应的系统规划指标进行控制。在公园系统空间布局方面,计划提出“汉口方面以江畔、张公堤、主要湖泊、各跑马场、中山公园及原有林园、自然山林为主体,以45m以上大路加以联络,形成公园系统。武昌方面将沿江和各湖山名胜等已有风景胜地连为一系。汉阳方面则以城内天然山水及其他山寺等连为一系”,形成汉口、汉阳以湖泊为核心,武昌连山成系的极具武汉本土特色的城市公园系统格局。并提出将戏院、博物馆、动物院、游泳池、音乐厅、图书馆、公会堂、大运动场等公共建筑附设于公园系统内的适当地点。为避免因配置失当而有损公园系统效用,方针提出不同尺度公园间距。此外,“为求全市日趋美化,还须建以现代建筑或美术大家的各种雕塑精品或喷池于各处,如此以便市民既能享受近代都市文明的便利与快乐,又能沾沐自然山林川泽的田园乐趣”。该版公园系统图中,已不见几何形态、点状分布的单体公园,取之以自然有机形态的片状绿地为主,连接其间的不再是宽度统一、直线型的公园路,而是流动、变化的曲线绿带,更加注重城市整体山水关系与公园系统之间的耦合意向,以及以绿地控制城市整体风貌和空间形态的规划理念,初步体现了英国19世纪浪漫主义思潮下的亲近自然的公园设计风格和以空间规划布局缓解“城市病”的治理逻辑。

图3 1929年武汉特别市公园系统图[15]43

继1929年第2版极具前瞻性的公园系统规划后,1935年3月由湖北省会工程处主任方刚起草完成《湖北省会市政建设计划纲要》并呈报给湖北省建设厅。该规划极其注重与水系相关的河港计划、下水道、水电建设等,并在下水道设计中运用了雨量统计及降雨率方程式、武汉降雨率曲线图、安诺氏基本泄水系数表等先进的定量工具;在下水道设计章节中提出详细的城市污水排江方案;还建议保留武昌城西南区紫阳湖、西湖拟作公园;兼顾城市防洪与公众游憩。其最先应办工程章节中也将武昌公园一期黄鹤楼前区整理修缮工程纳入其中,可见公园建设在当时之紧迫重要[15]56-61。

1936年汉口工务局编制,由毕业于日本东京都帝国大学土木工学科的该局技正高凌美署名的《汉口市都市计划概说》更加细致而深刻地分析了当时汉口旧市区现状,在计划中将“公园与造林”作为独立章节进行详述,并首次提出公园作为城市避难场所的重要作用,反映出对当时日本都市规划中防灾避险经验的吸收借鉴。该计划还极其重视城市滨水空间的利用,首次提出将所有城市湖泊纳入“公园地区”,并倡议建设超过100km的全市性的“林园道路”系统;认识到都市森林对于城市气候的调和作用;还增加了关于公园经费来源的土地经济学考量与建议等。在公园指标方面,计划对人均公园面积,公园绿地占比,三镇主要公园分布和园林道路宽度、长度,用于造林的森林公园与苗圃的分布与面积都作了详细描述[15]69-70。

20世纪30年代2次重要市政规划,体现出现代科学技术的支撑作用,以及本土公园系统除公众游憩功能以外的其他重要功能的逐步引入,且对武汉城市自然本底与发展状况的研究也更加深入透彻,使得公园系统规划更好地应对城市防洪、防灾等重大问题,凸显出将自然湖泊作为公园的独特城市特质。

3.3 战后作为“卫生的建筑”与区域绿地的公园系统

1944年元月湖北省政府编印的《大武汉市建设计划草案》是在抗战胜利前夕三镇合一的一次重要战后复兴规划,也是首次将公园系统置于“卫生的建筑物”章节。将公园与球场、医院、通气草地、名胜古迹、公共厕所归为统一类别,显示出现代卫生意识在市政规划领域的重要影响。该计划制定者朱皆平先生1925年留学伦敦大学,学习城市规划和市政卫生工程[25],1938年还在《公共卫生月刊》上发表了论著《卫生工程之意义》[26]。计划不仅提出“在武昌蛇山和汉阳龟山一带分别建设市立第一和第二公园,在汉口方面以原有公园为第三公园,以拆毁的民权路广场建为胜利纪念公园,另在三镇按各自地势和需要分建多数小公园”;还提出“于三镇各设大体育场一所,以供市民雨天运动与比赛;在各体育场及较大公园内建立滑冰场等设施”,于三镇各街道按规定的间距建标准一律的通气草地。三镇名胜古迹应加以爱护,并于郊区风景优美地带多种花草树木及设立必要的设备,使其成为风景区域,以供市民郊游畋猎[27]。而将动植物园、水族园这类今天作为专类公园的园林与科学馆、书店、剧场等归为“文化事业之建筑物”,则反映出政府当时对于公园文化教育功能的重视。

1947年,由武汉区域规划委员会编制,设计处处长兼委员会秘书长鲍鼎署名,时任湖北省主席万耀煌作序,刊载于该会会刊上的《武汉三镇土地使用交通系统计划纲要》,与1945年12月发布的朱皆平先生主导编制的“武汉区域规划实施纲要”连贯形成整体,构成了中华人民共和国成立后武汉城市规划的基础。2位先生所领导创立的“武汉区域规划委员会”更是按照当时美国TVA建立武汉的“WRA”(Wuhan Regional Planning Agency),并设想将来成为“武汉区域规划发展局”,开当时国内区域规划之先河[28]。

鲍鼎先生毕业于北京工业学校机械科,并公费留学美国,于1932年获美国伊利诺伊大学建筑工程硕士学位,曾于抗战胜利后,任职“武汉区域规划委员会”专任委员、设计处处长及秘书长,兼任第三组“文化建设小组(包括风景、古迹、名胜、公园系统、社会文化建设)召集人、主任委员代表。“大武汉”都市计划可谓紧跟二战后“大伦敦”规划,不仅在中国一马当先,在亚洲也遥居前列。鲍鼎的远见卓识,为武汉之蓄势待发准备了充分条件[29]。1947年的这份《计划纲要》将武汉定位为与芝加哥并驾齐驱的“世界性的都市”,采用近代城市分区原则对全市土地做经济有效的配置,并合理安排人口分布,提出要使“工商业、住宅和公园绿地彼此配置适宜,使市民在工作、居住、游戏三方面得到便利愉快和健康的生活环境。”他受到当时有机疏散理论影响,认为应控制城市无序蔓延,对高层建筑四周绿地进行严格限制,住宅用地也应配置有供成年人和老年人日常游戏的公园与运动场地。

在市域“公园绿地”规划章节中提出“花园城市”的构想,既体现了英国“田园城市”思想与美国早期城市公园系统思想的影响,也与传统中国山水自然观紧密结合。他认为“武汉有江河环绕,湖山掩映,稍加布置,实不难成为世界最伟大和最优美的花园城市”。除各个住宅区要设邻里公园外,中山公园必须加以改善和扩大,并应于适当地点增辟若干如中山公园的公园,例如龟、蛇山和洪山等,将东湖辟为市外最大的公园,并于东湖和沙湖之间开辟一条短程运河,使乘舟船可直接到达东湖公园。设置宽度较小、形式不一的绿地围绕近郊的许多市镇,以及附郊的每个住宅区,并将这些绿地引入市区,形成楔形绿地,与市内的林荫路相衔接,同时兼顾绿化与美化的双重功能。此外,还专门在“公共建筑地带”章节中,辟出条目,指明“为防止市区的过度发展和保持城市有优美的生活环境,须划定‘永久农田与绿色地带’”,该区域内除原有农林房屋和经许可的公共娱乐性建筑外,其他建筑均限制修建[30]。

4 武汉近代公园系统的本土化路径及特征

4.1 本土精英主导的后发外生型现代化理路

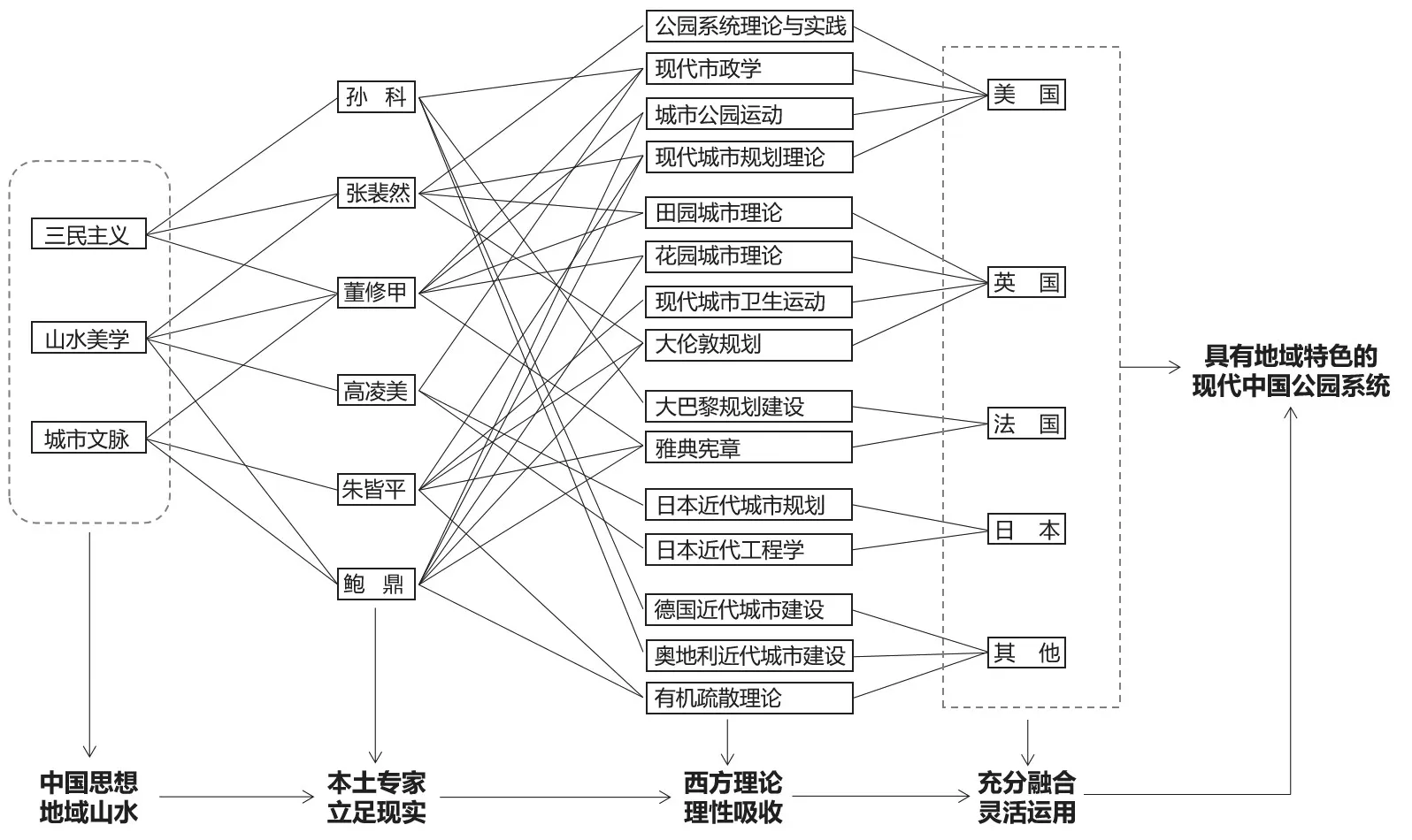

美国社会学家M·列维依据不同国家、地区现代化历程的起步时间和启动方式,提出“早发内生型现代化”与“后发外生型现代化”2种模式。以武汉为代表的近代中国内陆新兴都市即属于后者。与上海、南京等城市直接邀请国外专家参与市政规划建设不同,近代武汉的公园系统规划是由留学海外的本国精英通过担任市政部门领导和亲身参与规划实践得以逐步完善,带有浓厚的民族主义意识。8次署名规划更是直接与规划者的教育背景及思想紧密相关,不同专家因留学地、所修专业、考察地域、生活经历不同对公园系统的内涵进行了各具特色的拓展与丰富,整体上又与世界学术及实践前沿保持同步(图4)。此外,孙科曾任广州市市长,董修甲曾任上海市政府顾问,这使得近代武汉的公园系统规划也受到当时国内领先城市相关经验影响。高度混合来自英美法德及东亚近邻日本的现代市政理论与实践成果,汇集国内领先城市实践经验教训的武汉公园系统规划,体现了内陆都市迈向现代化过程中吸收先进经验的独特路径,也展现出武汉作为近代开埠口岸和内陆最大贸易枢纽开放包容、兼收并蓄的地域特征。

图4 武汉公园系统规划思想背景框架(作者绘)

4.2 “体用”思想和三民主义影响下的概念嬗变过程

晚清洋务运动“中学为体、西学为用”及孙中山的三民主义都对武汉近代城市文化的形成发展起到重要的奠基作用,融合两者而形成的“治用、求强、民本、革新”思想成为城市现代化的催化剂,也成为近代市政建设与公园系统规划的重要动力。对不同时期市政规划中公园系统的功能特征、布局结构、组成要素、空间形态作纵向比较可以看出,公园系统规划从单纯的西式平面布局模仿,逐步深入满足各种功能的复杂体系构建。从功能至上的理性主义规整形态到逐步注意提升大众审美、保存历史遗产、增美自然山水的有机空间,贯穿着一种现代主义的进步价值取向和朴素的人本主义倾向。它使“公园系统”这一舶来概念并不止步于原有西方理论经验,而是通过反思不断将理想中的公园意象与现实中的城市自然环境、发展状况相结合,不断增加具有地域特色的新思想、新内容。如半数以上规划都提出要尊重城市湖泊众多、水系纵横的自然特质,大力建设以湖泊为核心、串联各山体而成的公园系统,甚至建设囊括所有城市湖泊的“公园地带”;提出“湖上公园”“野外公园”等不同于西方的公园类型;体现出深刻的中国传统山水观;还强调通过“建设健康的公园塑造健康的国民”的社会改良理想;建立国内首个区域规划委员会等新型现代市政管理组织,以建设武汉版的“花园城市”。从系统论角度考察,除了不断完善公园系统内部层级、分布、连接度、人均指标、城市用地占比外,也逐渐考虑到其与城市其他系统的协同;从单纯的城市公园系统拓展至市域性的公共绿地甚至郊区农田、林地等;逐步向更具功能性、更加复合的现代城市绿地系统转变;其规划范围也逐渐延伸至城市周边广大的乡村地带,甚至卫星城;从而逐步从单纯的公园系统走向更加多维、与城市发展深度融合的区域绿地。正如董修甲所坚持的“吸收西方文化不应建立在破坏传统文化的基础上,要强调个人道德修养与传统文化精神的价值,才能在借鉴学习中不断创新”。

4.3 从目标导向到问题导向的本土化实践途径

随着市政管理经验的积累提升,参与规划的专家数量不断增加,思想认识深度及专业行动能力逐步增强,公园系统规划的本土实践也逐渐从以当时西方领先的具体城市为目标的追赶式实践,转而更加注重针对性解决本土实际问题(如防洪、防灾、教育、文化、健康、城市发展等),关注公园系统的多元化潜力挖掘。在长期的本土市政规划实践中,公园这一“现代城市的器官”,逐渐由独立点状的公共娱乐设施,走向综合化、系统化,并与三镇地脉(自然山水、气候水文)、文脉(名胜古迹、社会经济、市民需求)相融合。这一复杂的演变过程本身也是现代市政规划逐步走向专业化的演进历程的重要组成部分。

5 公园系统本土化的启示

武汉近代公园系统相关规划体现出鲜明的民族主义色彩。一批留学海外的专家,致力于在学习欧美先进都市文明的同时,建设中国自己的现代都市,以弘扬“城市自治”“市民自治”等现代市政理念。他们反对直接照搬西方城市已有经验,特别强调建设民族本位的本土都市。他们坚持科学理性的规划方法,深入一线调研,紧扣地域特色。在他们的规划中,公园系统不只是一种物质上的市政设施,而是融入城市社会构建、多尺度地协调城市自然和人工环境、有效缓解城市面临的各种风险、容纳城市文化、滋养城市精神的场所。它的演变始终是一个开放地,应时应地调整、纳新的动态过程。董修甲在1929年《汉口特别市工务计划大纲》序言中写道“惟建设事业千端百绪而不能同时并举,其最急而最要者则以缔构良好都市,创办完善市政,以促进国家文化增长,人民幸福为第一义”。当今中国正开启公园城市建设的新征程,这将是一次通过系统性地将城市与公园深度融合、提升城市可持续发展动能和人民福祉的重要革新,而近代公园系统规划的产生和发展不仅奠定了当代城市绿地系统的坚实基础,也为今天的公园城市建设提供了丰富的实践经验与思想源泉。

注释:

① 1929年7月,武汉特别市改为汉口特别市,董修甲旋即又组织人员将《武汉特别市工务计划大纲》中有关汉口、汉阳部分析出,编辑成《汉口特别市工务计划大纲》。

② 1944年的《大武汉市建设计划草案》完成于抗战全面胜利前夕,其起草目的明确指出是为战后恢复重建做准备,故归于战后时期。