关注中小学生校园欺凌下的旁观者群体

夏菁 郑静磊 陈欣

摘要:本研究着眼于当前的舆论焦点:校园欺凌。校园欺凌多高发于中小学阶段,主要表现为言语欺凌、身体欺凌和关系欺凌。从人格尊严出发,欺凌行为对受欺凌者生理和心理造成不可逆的伤害;从道德角度出发,欺凌行为作为一种不道德的行为,日益发展下去会使得学生道德价值观发生扭曲。青少年正处于人格塑造阶段,及时遏制校园欺凌事件发生,为青少年创造一个良好的社会环境迫在眉睫。关于如何防治校园欺凌,本研究以校园欺凌下的旁观者群体作为关注对象。旁观者群体分为欺凌的跟随者、被欺凌者的保护者和默默观战者。本研究重点在于剖析默默观战者消极作为背后的影响因素,以理性客观的态度评价这一群体,尊重其角色选择和行为选择,给予一定宽容与理解。因此,本研究最终目的是充分发扬人文主义关怀精神,通过鼓励而非命令的方式引导默默观战者向保護者角色转变,给予多种方式与措施使其能够在校园欺凌事件中发挥积极作用。本研究希望能够在保障其人身安全和各项权益不受侵犯的前提下鼓励他们积极作为,使其成为防治校园欺凌的重要手段。

关键词:校园欺凌 旁观者群体 默默观战者 旁观者决策模型 人文关怀

一、研究中小学生校园欺凌下的旁观者群体

(一)研究背景

1.当前校园欺凌现状分析

近年来,中小学生的身心健康发展越来越成为社会关注的重点,如何为中小学生的发展提供良好的发展环境,是当前社会的热门话题之一。不可忽视的是,随着社会化进程不断推进,社会上出现了许多不利于中小学生身心健康发展的挑战,校园欺凌就是其中之一。根据中国司法大数据研究院发布的《校园暴力司法大数据专题报告》(以下简称《报告》)。2015年,全国各级人民法院一审审结的校园欺凌案件共计1000余件,虽然2016年和2017年的案件量分别下降了16.51%和13.37%,但其数量基数仍然处于700-900之间。由此可见,校园欺凌仍是不容忽视的校园安全问题。

在分析校园欺凌(School bullying)现象之前,首先应当明确校园欺凌的定义。2016年,国务院教育督导委员会办公室发布的《通知》将校园欺凌界定为“发生在学生之间蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱造成伤害的行为”。鉴于国务院所界定的校园欺凌更具有针对性,本研究将使用这一界定概念进行展开。

2.关于校园欺凌下的旁观者现状

1996年芬兰学者克里斯提娜·萨尔米瓦利(Christina Salmivalli)等人的调查发现,87%的学生曾在欺负和暴力事件中扮演着旁观者的角色;1999年康奈尔(O’Connell P.)等的研究发现,在美国85%的初中校园欺负与暴力事件有至少一个旁观的同辈在场,一半以上的事件中有两个以上的旁观同辈在场;2005年肯·瑞吉白(Ken Rigby)等对澳大利亚中小学生的调查发现,有92%的中学生和97%的小学生至少看见过一次言语欺负,而目睹校园身体暴力的比例则分别为60%和74% [ 1 ](宋雁慧,2014);宋雁慧2012年对山东、河南、广西、江西、内蒙古五个省份的243名初高中生进行调查,结果发现:81.4%的学生曾经做过校园欺凌的旁观者而且34.7%的学生多次旁观过校园欺凌[ 2 ](刘静,2017)。由此可见,旁观者是校园欺凌中不可忽视的一部分。但就目前现有的文献来看,对于校园欺凌下的旁观者群体的深度思考较少,多落脚于欺凌者与被欺凌者。

(二)研究目的

近年来,校园欺凌事件频发。如何正确处理好校园欺凌事件,是众多学者十分关心的一大问题。根据芬兰Kiva 反欺凌项目研究,在校园欺凌事件中,欺凌者与受凌者约占总人数的20%,旁观者约占80%。而在处理校园欺凌事件中,多数学者着眼于欺凌者与被欺凌者,对于旁观者这一群体的深度分析较少。但事实上,校园欺凌作为一种社会性背景下的群体行为,旁观者在其中扮演的角色十分重要。基于此,如何发挥校园欺凌旁观者群体在校园欺凌事件中的积极作用,遏制校园欺凌事态走向恶化,是防治校园欺凌的新思路。

同时,本调查也考虑到校园旁观者群体的特殊性,这样一群尚处于义务教育的青少年,人格塑造不完整、心智还未成熟,当面对校园欺凌事件时,他们不一定有足够的能力去应对,并有可能在目睹校园欺凌事件中受到伤害。考虑把这样一个群体作为处理好校园欺凌事件的介入手段时,应重视该群体的话语权,尊重其心中所想,在发扬人文关怀精神的基础上,思考如何发挥出旁观者群体的积极作用。基于此,纠正大众主流对于校园旁观者群体的认知偏差和过高的期望,使得旁观者有一个正确良好的心态轻松地应对校园欺凌事件,并能采取恰当的方式参与到校园欺凌事件中,是本调查的另一目的。

(三)研究切入点

近年来,根据微博、知乎、豆瓣、新榜等APP和网站对于校园欺凌的讨论度可看出,校园欺凌一直是人们关注的热点。搜索指数体现了互联网用户对关键词的搜索关注程度以及持续变化情况,鉴于大部分网友将校园暴力与校园欺凌的概念等同化,本调查便再次不做进一步的区分,将“校园欺凌”与“校园暴力”都输入在百度指数网站上,查看网友对其的关注度。自2015年1月到2019年12月,对校园欺凌的整体日均值搜索达954,对校园暴力的整体日均值搜索达1194。但通过分析校园欺凌和校园暴力的需求图谱可以看出,网友多关注于受害者与欺凌、暴力本身,对旁观者的关注度很少。基于此,本调查的核心切入点从校园欺凌这一社会热点出发,并对其中被忽视的校园旁观者群体进行深度研究。

(四)核心思想

本调查不同于其他文献对于校园旁观者群体的研究。纵观国内外大多数文献,不管是主要研究校园旁观者群体还是在校园欺凌话题上涉及到校园旁观者群体,大都是从举措出发,发挥他们在校园欺凌事件中的积极作用,从而达到遏制校园欺凌事态发展走向恶化的目的,却在一定程度上忽视了他们的学生身份。本调查秉持人文主义关怀精神,对校园欺凌下的不积极作为旁观者群体表示出更多的宽容与理解,减轻他们在面对校园欺凌时的心理负担,进而鼓励他们在校园欺凌事件中积极作为。

二、调查策划

(一)问卷调查

本调查采用随机抽样,对中小学生校园欺凌旁观者的状况进行调查。基于调查的结果,分析旁观者的心理及行为特征和影响因素。

1.调查对象

本次问卷调查对象为中小学生。本调查在惠州市内随机抽取了三所学校,分别为市小学、初中和高中,并通过随机抽取的方式共抽取了446名学生进行数据采集。

2.调查内容

此次调查问卷主要分为五大部分,分别为:被调查者基本信息、对校园欺凌的认知程度、对旁观者角色的选择、对旁观者的道德思考、角色参与中的临场反应和对他人临场反应的评价。其中基本信息包括性别和文化程度;对校园欺凌的认知程度包括基本判断校园欺凌的能力和判断理由;对旁观者角色的选择包括是否曾经担任过旁观者以及假定选择一个旁观者角色;最后就如何促进旁观者积极作为进行调查,通过客观题的形式,测试中小学生对于措施的认可度,并对此进行深度分析。

3.调查精度

在调查中,纸质问卷实际印发446份,收回446份,在回收的问卷中存在一些漏选题目、大面积空白及前后逻辑矛盾的情况,考虑到后续的统计分析,共处理无效问卷19份。由此,有效问卷总数为427份。其中,小学组179份,初中组91份,高中组157份。纸质问卷调查有效回收率为95.57%。

(二)初步数据处理及描述性分析

1.被调查者基本信息(第1~2题)

本次问卷调查对象共计427名。

年级:小学年级179人,占调查总人数的41.9%;初中年级91人,占调查总人数的21.3%;高中年级157人,占调查总人数的36.8%。

性别:本次调查中的调查对象男女比例较为均衡,其中男生数量为203人,占调查总人数的47.5%;女生数量为224人,占调查总人数的52.5%。

2.对校园欺凌的认知程度(第3~11题)

在回收的427份有效调查问卷中,对校园欺凌有大概了解的同学占比64.87%,对校园欺凌非常了解的同学占比29.04%,而对校园欺凌完全不了解的同学仅占比6.09%。由此可以看出,绝大多数同学对校园欺凌有所认知,但没有完全覆盖。从纵向上看,对校园欺凌的认知度是随着年级的增长而逐渐增长的。初中组“大概了解”和“非常了解”校园欺凌的同学占比92.31%,但仍有7.69%的学生不了解校园欺凌,到高中阶段仅剩2.55%的同学不了解校园欺凌。

在设计问卷第5题“欺凌者的一般特征”中,本研究参考了欺凌者的相关描述,选择了自身性格以及在家庭、学校、社会中的一些行为作为参考因素让学生们选择,分别是:冲动并容易愤怒的人、向老师和父母表现过侵略行为(如拿利器面向过成年人)或者十分鄙视他们的人、在学校不守规则的人以及参加反社会活动(如抢劫、吸毒、犯罪)的人。

調查结果显示,有87.12%的学生认为“向老师和父母表现过侵略行为(如拿利器面向过成年人)或者十分鄙视他们的人”更容易成为欺凌者。老师和父母他们当前阶段接触到的具有一定威慑力的,对于敢向父母和老师表现过侵略行为或者十分鄙视他们的人属于一种越界行为,因此认为这样的人更成为欺凌者;和这个选项基本持平的是选择“参加反社会活动(如抢劫、吸毒、犯罪)的人”,占比86.18%,这些参加反社会活动的人往往具有高度攻击性,对于学生来说,他们会存在一定的忌惮心理,认为这些人更容易成为欺凌者;而选择“冲动并容易愤怒的人”和“在学校不守规则的人”分别占比61.36%和62.53%。结合实际情况,性格冲动、平时容易发怒的人,更倾向于使用暴力解决问题;而那些在学校不守规则的人,蔑视权威,向墨守成规的学生发起挑战,也很容易成为欺凌者的一部分。

问卷第6题,在被调查的427名同学中,选择了“身体上出现瘀伤、割伤、服装或个人用品受损”的同学占比90.40%,选择“害怕上学,对学校没有安全感”的同学占比90.63%,是所有选项中占比最高的,且都超过了90%。前一个选项是很明显的身体伤痕和自身物品受损,而后者则是在心理上对校园欺凌事件发生地点“学校”产生恐惧。

如果有同学经历了上述的部分情况,会觉得他被欺凌了吗(第7题)。调查显示,57%的同学选择“会”,22%的同学选择“看严重性”,17%的同学选择“看次数”,4%的同学选择“不会”。

结果显示,在觉得“会”的同学的原因中,“学校、老师的科普”“通过网络方式了解过”“和家长讲过”占比较大。因此,针对往后对中小学生的校园欺凌的科普,可以通过网络宣传,鼓励学校老师和家长向孩子进行科普,提高中小学生对于校园欺凌的认知水平。

对第9题的结果进行分析时,发现大部分同学对于“一个人遭遇过几次题中所提到的现象后,是否算受欺凌了”这个问题仍存在困惑,他们不确定这种现象是否算欺凌行为。有少数同学则明确认为,尽管遭遇的欺负行为给受欺负者带来很严重的伤害,但是次数较少,无须被重视。

在选择不会的同学中,有相当比例的同学认为自己对于所提到的欺凌现象不敏感、平时较少注意到其他人,可见,中小学生平时在校园里对于欺凌现象的关注度还是较低。

而对于需要看严重性的学生,有71%认为“严重的欺凌行为才能称之为学生欺凌,症状较轻的可能是其他原因”;有29%认为“情况不严重分辨不出来”。这部分学生对于学生欺凌行为的范畴认知较为模糊,难以判断某一欺凌行为是否带来严重后果,以及带来较轻伤害的欺凌行为是否属于校园欺凌。

3.对旁观者角色的选择(第12~14题)

当被问及是否有过作为学生欺凌旁观者群体的经历时,有290学生表示没有经历过,而有137名学生表示经历过,占比32%。

在经历过校园欺凌的137名学生当中,有51名学生选择了做被欺凌者的保护者,有3名学生选择了做欺凌的跟随者。在第14题的假设情景下,调查人数有424人,有55.9%的学生选择了保护者身份,有3.07%人选择了欺凌跟随者身份。选择做保护者的同学比例远大过于选择做欺凌者的跟随者。由此可得出在发生校园欺凌时大部分中小学生有比较正确的行为导向。

在13题中,对于有过作为校园欺凌现象的旁观者的经历的中小学生来说,选择默默观战的比例最大,占比49.65%;在14题中,被调查的424人里,有39.62%人选择做一个默默观战者。通过以上数据,可以看出中小学生群体在面对校园欺凌时选择默默旁观的占比较大。社会上一直对默默旁观的群体持批评态度,但考虑到中学生的心智各方面尚未成熟,对于选择默默观战的中小学生,其行为选择仍然存在争议。

4.对旁观者的道德思考(第15~18题)

第15题的数据显示,有58.49%的中小学生认为选择旁观而不积极作为是一种不道德的现象,有41.51%的中小学生认为选择旁观而不积极作为不是一种不道德的现象。两者百分比比值相差较小,可以看出,“旁观而不积极作为”的行为仍然存在着一定的争议,有对此行为选择表示否定,也有对此行为选择表示理解。

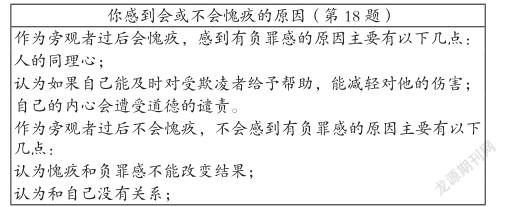

在校园欺凌中你没有积极作为,事后是否会愧疚,感到有负罪感(第17题)。数据显示,有83%的同学在校园欺凌中没有做出积极帮助受欺凌者的行为,事后会愧疚,感到有负罪感。

5.假设情境中的临场反应(第19~27题)

(1)对他人临场反应的评价(第20-23题)

在20题中,94%的学生对那些起哄和帮助李四欺凌张三的人感到厌恶,可见从总体上来说,中小学生们对于善恶有一个较为正确的判断。

21题中,有50%的学生认为旁观者很冷漠,有35%的学生选择了可以理解旁观者的行为,有15%的学生觉得旁观者很无能窝囊。通过前面“是否认为选择旁观而不积极作为是一种不道德的现象”这道题的调查结果,也不难判断出,会有大部分人觉得旁观校园欺凌是一种冷漠的行为。35%的同学表示理解这种现象,毕竟自身能力有限,但也有15%的学生对于旁观者无能力帮助到受欺凌者,觉得他们很无能窝囊。

22题结果显示,对于一两个帮助张三却被李四打的人,有75%的学生认为“他们是勇敢的人,我很钦佩”,13%的人为他们“没有帮忙成功感到遗憾”,10%的人认为“他们是爱出风头的人”,2%的人则认为“他们很笨,明知道打不过还上去”。

对于23题的分析,在被调查的427名学生中,有47%的人認为应该“分具体情况看”,由此可见大部分学生会在考虑问题时会综合多种因素进行分析;34%的人则选择了“他们比默默观战的人还要过分,这种情况下还想着拍照”,本研究认为,这部分人意识到旁观者拿手机拍照会激起欺凌者更大的兴趣;19%的学生认为“他们是在保留证据,可以理解”。在他们看来,拿手机拍照可能是一种间接帮助受欺凌者的方式。

(2)自己的临场反应

在假设情境中看到校园欺凌时,27%的同学选择默默旁观; 56%的同学选择上前制止李四;14%的同学会拿起手机拍照;而3%的同学则选择了在一旁起哄,甚至帮助李四欺凌张三。从总体情况来看,超过一半的同学充满正义感,选择了上前制止李四,帮助张三;在选择默默旁观的114名同学中,当问及“在默默旁观的同时,是否有过上前帮忙的冲动?”时,其中有84位同学选择了“是”。

数据显示,这84同学中,有32名同学认为自己比较胆小,而且没有那个能力可以帮到受欺凌的同学;有23名同学则害怕自己跟张三一样被打,不想被卷入这次欺凌事件;而有29名同学则考虑得比较长远,害怕事后遭到欺凌者的报复,给自己带来不必要的麻烦。在默默旁观者中,有73.69%的同学选择了有冲动上前帮忙受欺凌者。

在27题中,认为旁观者有义务向学校告知自己看到的欺凌行为的比重在小学组、初中组及高中组所占比例分别为91.62%、87.91%、93.59%,这个占比都是接近90%的,说明在各个阶段的教育中,家庭及学校等身边的影响因素在一定程度上让学生产生一种“旁观者有义务向学校告知自己看到的欺凌行为”的认知。

对于可能影响学生在校园欺凌中作出积极作为的因素,本研究选取了六个。在被调查的427名学生中,有333名学生选择了“身边人大部分都对欺凌事件很生气,并在你站出去的时候积极帮助你”,占比78.17%,在几个选项中占比最高,说明在面临校园欺凌时,旁观者的行为选择和周围的人密切相关;有296名学生希望学校设有专门处理学生欺凌的机构,占比69.48%,位居第二,现在学校处理校园欺凌事件没有一套成熟的机制,面对欺凌事件,大多都是由学校老师草草了之。如果能建立相关的处理机构,在发现欺凌现象时,通过旁观者间接发现欺凌事件,并彰显保护受欺凌者的公正姿态,可降低旁观者直接作为的风险,保障了他们的人身安全;有273名学生希望“校方不会对学生欺凌事件进行隐瞒,而是向社会公示”,272名学生建议“社区建立一套学生欺凌预警机制”,265名学生希望学校加强对学生的道德教育,而有224名学生则希望能“完善相关的奖惩机制,对欺凌人进行惩罚,对积极作为的人进行奖励”,占比分别是64.08%、63.85%、62.21%及52.58%。这些选项占比都超过了50%,说明对于学生而言,这些影响因素都是很重要的。在校园欺凌防治的机制建设下,我国应鼓励社会、学校、家庭、社区等多方参与,形成一个多角色、多渠道组成的防治网络,及时完善有关校园欺凌这方面的制度,并制定相关措施,减少欺凌事件的产生。

三、数据综合性分析

(一)可信度

信度(Reliability)即可靠性,它是指采用同样的方法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度。Cronbachα信度系数是目前最常用的信度系数。

信度系数在0.9以上,表示量表的信度很好;在0.8~0.9之间,表示量表的信度可以接受;在0.7~0.8之间,表示量表有些项目需要修订;在0.7以下,表示量表有些项目需要抛弃。

利用SPSS软件对关注中小学生校园欺凌下的旁观者群体调查问卷做信度分析得出Cronbach’s alpha系数为0.848,0.848>0.8,可见信度较好。基本问卷具有稳定性和可靠性。

(二)对校园欺凌认识程度总结

针对被调查的中小学生来说,大部分对校园欺凌的了解仍处于“大概了解”的阶段。根据第6题的作答情况,会发现中小学生对于校园欺凌的了解渠道主要来源于学校、老师,家长和网络渠道。本调查报告通过第7题的数据,发现了仍有48%的中小学生对可能会发生的校园欺凌现象的判断还不足,对于一些隐蔽性较强的校园欺凌现象认知程度较低。

(三)以中小学生旁观者群体中的默默观战者为对象进行分析

在12-13题中,针对有过作为学生欺凌旁观者群体的经历的学生的数据调查分析显示,有49.65%的学生选择默默旁观;在14题的假设条件中,针对该题进行分析时,发现有39.62%人选择默默旁观;在24题的假设情境选择下,有26.89%的学生选择默默旁观。从题目设计中可以看出,无论是13题的真实情境、14题的假设条件还是24题的假设情境,都是以已经知晓自己身处于校园欺凌事件为前提的。通过13-14、24题,则可以对他们身处于校园欺凌事件中可能出现的行为选择进行分析。

从25-26题的数据可以看出,在假设情境下,选择默默旁观的人中,有74.27%的人有过上前帮助的冲动,人数占比较大。在第26题中,在进行阻止其上前帮助的原因选择时,可以发现三个选项的选择差异较小,说明大多数学生在进行选择时,多是全选或者是选择两个选项。25-26题是一个权衡考量的过程,在选择这两题之前,是以“我选择当一名默默旁观者”的结果为前提身份,那么25-26题的设计则是进一步探究默默旁观者的得失判断,而这一结果也反映了,默默观战者虽有一定的道德意识,但因为自身能力不足和担心怕被报复的恐惧心理,而选择了旁观而非去积极作为。在得失权衡中更偏向于自保。

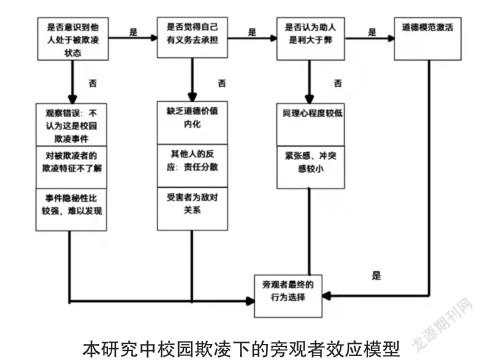

(四)校园欺凌下旁观者效应模型的分析

根据本调查报告收集并查阅的文献与对自身论文的主题设计分析的结果,最终选定以北京师范大学心理学院刘翔平教授所设计的旁观者效应模型[ 3 ]为参考,设计关于校园欺凌下的旁观者效应模型。

第一阶段:是否意识到他人处于校园欺凌事件中,体现的是对校园欺凌的认知度问题。本研究根据文献Guidance for Parents on the Anti-Bullying Bill of Rights Act,设置了2-5题,其中第4题是常见的校园欺凌行为。在分析第四题的数据时可看出,“嘲笑他人的外表或者穿着”的言语欺凌和“故意排挤,不跟某个人玩”的关系欺凌,选择的人数相较而言都偏少。再结合实际情况分析,一些中小学生对言语欺凌的界线比较模糊,如认为这是同学间的开玩笑。其次,一些中小学生对于关系欺凌这种较为隐蔽的校园欺凌行为还没有较为明确的把握,认为故意排挤,不跟某个人玩的情况,只是朋友间的矛盾问题。针对这部分学生,在第一阶段属于观察错误层面,则其行为选择多为旁观者中的默默旁观。

在第7题中,未选择会的学生占比43%,其中认为需要看严重性的占比22%,认为需要看次数的占比17%。刘翔平教授在文献《旁观者效应的道德决策模型》中提到,在对情境线索的观察和注意中,人们必须注意到某一时间的严重性或不同寻常性才能给予关怀,才容易联想到助人的责任,在一些情况下,人们对情境的观察是模糊的[ 3 ](刘翔平,1996)。由此可见,这22%、17%的学生,面对被欺凌者的欺凌特征时,只有其程度较为严重,或者说发生次数较多次而构成了不同寻常性,才容易联想到被欺凌者需要帮助。这体现了中小学生对情境的观察仍处于模糊阶段。在这一阶段中,选择默默观战的学生,很有可能是线索模糊而引起的。

第二阶段:当中小学生们意识到了这一事件为校园欺凌事件时,就会考虑自己是否有义务会有责任去帮助他人。对12-13题进行数据分析,针对有过旁观者经历的中小学生来说,有6.29%的学生会选择当欺凌的跟随者,有41.26%的学生会选择当被欺凌的保护者,有49.65%的学生会选择当默默旁观者,以上三者都有过的人数有18.88%。在对14题进行数据分析可以发现,选择当欺凌的跟随者、被欺凌的保护者、默默旁观者、认为以上三者都有可能的人数比例分别为3.07%、55.9%、39.62%、19.1%。在情境模拟题的24题中,选择起哄,帮助李四欺凌张三的人数比例为2.83%;选择上前制止的人数比例为56.37%;选择默默旁观的人数比例为 26.89%。在面临第二阶段时,是已经意识到此时自己身边存在了校园欺凌事件,而上述的数据分析即为被调查中小学生处于第二阶段的行为选择。

行为选擇依赖于动机。动机一词意思是“趋向于”,是对人的行为的激发、维持和指引。同时,动机是在需要的基础上产生,当人的某种需要没有得到满足时,它会推动人去寻找满足需要的对象,从而产生活动的动机。

对于旁观者群体中欺凌者的跟随者而言,其需求的是“攻击”的需要。根据默里关于人类基本需要中对攻击的描述可以看出,这类人为满足攻击的需要会伤害其他人。同时,通过数据筛选的方式,筛选出在24题里面选择成为帮助欺凌者欺凌的人,分析他们的答题情况,发现他们在选择对起哄和帮助李四欺凌张三的态度时,有50%的人认为这一行为很有趣;而对于积极上前制止欺凌行为的人的态度,有58.33%的人认为这种行为是爱出风头的表现。可看出,他们在第二阶段的道德价值内化层面比较低,并不认为自己应当承担责任,所以他们积极作为的可能性较低,相反,他们大概率会在最后的行为选择上选择成为欺凌者的跟随者或默默旁观者。

在第二阶段中,对于旁观者中默默观战者的行为选择可以用旁观者效应的责任扩散进行分析。在选择默默旁观的人数足够多的情况下,当自身处于大多数人都选择静观其变的情况时,一些中小学生会下意识地将自己所应当承当的责任分散,认为别人不帮助,我就不用凑这个热闹了。群体对个人的影响十分大,个人会在建立社会关系中尽量避免自己不合群行为。在马斯洛需求层次理论中,归属需要是人们基本需要的第三层需要。人们都会下意识寻求归属需要,当不合群行为发生时,易造成归属需要得不到满足。在此基础上,一些中小学生在周围人都没有积极作为的情况下,为避免不合群,便会在第二阶段时选择不认为自身有义务承担。

第三阶段:同样是运用筛选的方式,筛选出24题里选择成为默默观战者的学生。分析他们对于起哄和帮助李四欺凌张三的态度时可以发现,有92.98%的学生认为这一行为是让人厌恶的;分析他们对上前制止欺凌行为的人的态度时,有68.42%的学生认为这一行为是让人敬佩的,有14.04%的人表示遗憾,体现他们对于积极作为的同学的态度以赞同为主。结果表明,这些学生道德价值内化程度较高。在第25题“你是否认为旁观者有义务向学校告知自己看到的学生欺凌行为”的回答中,选择了认为是义务的默默观战者有91.23%,说明大多数学生也意识到积极作为是有必要的。那么,已然处于决策模型的第三阶段的中小学生,便会开始思考其行为选择所带来的后果。在第25题“若你选择默默旁观,那么你是否有过想冲上去帮忙的冲动”中,有82.14%的默默观战者选择了“是”。对于大多数默默观战者的中小学生而言,他们身上有一定的道德需要,但倘若道德需要的实现和个人其他需要相冲突,即认为选择帮助这一行为的弊端远远超过其带来的道德满足感时,他便会选择“避免伤害”这一需求,同时为缓解道德需要未实现带来的焦虑,有的时候还会进入防御防卫的阶段,即为自身的行为选择给出解释和借口。当在权衡利弊的第三阶段认定了弊大于利时,则上前帮助受欺凌者的动机会下降,很大几率的行为选择会选择成为默默观战者。

根据模型可知,当中小学生在权衡选择认为道德力量远远超过其他利益的得失时,便会进入道德规范激活阶段,从而形成助人行为。但当道德规范未被激活时,即认为实施道德所获得的收益远比利益的损失大,从而不会在校园欺凌里积极作为。而促进道德规范能激活的主要因素是同理心程度与内心冲突程度。

同理心(英语:empathy)称作同感心、共情,是一种将自己置于他人的位置、并能够理解或感受他人在其框架内所经历的事物的能力,对同理心的使用又称“将心比心”或“感同身受”。同理心指能够站在对方立场设身处地思考、于人际交往过程中能够体会他人的情绪和想法、理解他人的立场和感受,并站在他人的角度思考和处理问题。所以,同理心强的人,相比于常人而言,会对别人的情绪状态更加敏感。同理心的主要类型有情感同理心与认知同理心,其中,情感同理心由同理关注(Empathic concern)和个人苦楚(Personal distress)两种程度组成。同理关注指的是对他人的痛苦展现同理和同情;个人苦楚指的是自我中心的感受到对他人的痛苦、不适与焦虑。那么共情能力强的中小学生,同理关注和个人苦楚程度较高,在面对欺凌行为时,会对被欺凌者的痛苦感同身受,而只有将他人痛苦减少时,自己的焦虑感才能下降。

愁苦是与同理心相关的其中一个情绪因子。愁苦同理(Empathic distress)是感受到另一个人的痛苦,这种感觉可以转化为愤怒同理、不公正的感觉或内疚感。这些情绪可以被视为亲社会情绪,有些人则认为可以视为道德行为的动机。当中小学生面对校园欺凌事件时以愁苦情绪占主导时,就会有不帮助别人就会引起紧张和内心冲突的感觉,在这种情况下,旁观者群体选择成为被欺凌的保护者的几率会加大。

由此可见,同理心是激活道德规范的重要因素,一些同理心程度十分强的中小学生,甚至会将助人变成习惯。当看到有需要帮助时,只想着顺利帮助他人,缓解实现道德规范的需求。

四、理性客观的态度看待默默观战者

研究在上文着重分析了旁觀者群体的行为选择,事实上,不论是实际情况上还是调查问卷中显示的结果,旁观者群体中的默默观战者都是一个不可忽视的存在。基于此,以下着重阐述旁观者群体中的默默观战者。

(一)默默观战者消极作为的道德思考

本调查在上述的旁观者行为选择模型中,分析了激发道德规范的主要条件—即同理心能力的高低。但在默默观战者行为选择的背后,同理心程度还不够高仅仅为其中一项因素,本研究根据调查报告,从道德层面的其他方面对旁观者消极行为进行批判。

道德勇气缺乏。调查报告显示:在选择默默旁观的学生中,有73.69%的学生表示有上前帮忙的冲动,可以认为事实上他们已经有了要保护被欺凌者的意识,能在该情况下认清是非,但由于种种因素他们最终没有成功由默默观战者转变为保护者。例如:本调查的调查数据显示,38.09%的学生认为自己胆小,而且没有那个能力去帮助被欺凌的同学;27.38%的学生害怕自己和受欺凌者一样被打;34.52%的学生害怕事后遭报复。分析研究得出,旁观者在面临理想选择和实际选择时存在着矛盾,呈现出知行不一。在被调查427名学生里面,有137名学生是曾经的旁观者群体,这部分群体在以往的校园欺凌中作为默默旁观者的比例要超过于作为保护者。而当给定一个假设情景让学生进行选择,作为保护者的比例则要超过作为默默观战者。这种知行不一的表现,常常体现为学生道德认知水平与其道德勇气的不匹配,导致实际行动和理想行动发生矛盾。归其原因,是道德勇气的缺乏,旁观者在付诸道德行动时往往巨大的道德勇气和道德意志去支撑。而相关调查显示,道德勇气高的学生,在面临校园欺凌时充当保护者的概率往往越高。反之,道德勇气低的学生,在面临校园欺凌时尽管道德认知水平高和道德责任感强往往因为缺乏勇气和意志无法实现由默默观战者转变为保护者。

道德情感淡漠。道德情感淡漠常常表现为共情能力低,对周围事物呈现“事不关己,高高挂起”的态度。默默观战者在面临校园欺凌时不作为或消极作为,对受欺凌者没有及时提供帮助,是道德情感淡漠的表现。调查报告显示:学生看到校园欺凌发生时的反应,选择默默旁观、拿起手机拍照、起哄,帮助欺凌者欺凌受欺凌者的学生人数占比44%,同选择保护受欺凌者的学生人数占比基本持平,表明道德情感淡漠在旁观者群体中是一种较为普遍的现象。而在这部分群体中,默默观战者占比最大,在道德情感淡漠现象中占主导地位。

道德责任感低。道德责任是主观与客观的统一[ 4 ](曹凤月,2007)。客观上体现为特定伦理关系中的职责和任务,主观上体现为责任、责任感。在校园欺凌事件中,旁观者群体承担着一部分制止欺凌者的侵害行为和保护受欺凌者的责任。显然默默观战者在校园欺凌中表现出道德责任感低,没有承担应尽的责任。

然而,校园欺凌下的默默观战者不同于社会上的旁观者,尽管默默观战者在校园欺凌中有多种道德行为失范的表现,其主体的特殊性是不容忽视的。抛开道德层面,从主体角度出发,中小学生校园欺凌下的默默观战者的学生身份决定了其自身能力的限制和道德文化修养的可塑性。“见恶不为”的行为可能是一种主动的责任推卸,也可能是一种无意识的道德麻木。所以本研究更致力于寻找默默观战者消极作为背后的原因。

(二)多元角度辨析默默观战者的作为

个体水平有限。校园欺凌下的默默观战者多为学生,尚在接受教育阶段,并没有接受过太多关于如何制止欺凌行为的训练,在面临校园欺凌往往手足无措。尽管在欺凌行为发生时,出于已有的道德认知,默默观战者能够明辨是非,意识到自己应该挺身而出,但往往因为其自身能力的不足最终选择沉默。

在寻找默默观战者消极作为背后的原因时,本研究除了运用上文所设计的旁观者行为选择模型进行分析,同时,也运用情感互动仪式链理论视角下对默默观战者行为进行探究。

情感互动仪式链理论[ 5 ](刘雨,2019)认为校园欺凌之所以发生是因为不对称情感能量的产生。欺凌者具有高的情感能量,主要表现为热情、主动、自豪感;受欺凌者具有低的情感能量,主要表现为:羞耻、自卑、逃避。欺凌者能够在校园欺凌中以高的情感能量不断削弱受欺凌者的情感能量,使得校园欺凌在情感互动仪式中不断陷入恶性循环。而同样的,情感互动仪式链理论认为默默观战者之所以不制止欺凌行为,是因为其处在微观情境中的边缘领域,缺乏保护受欺凌者必要的情感能量。

群体规范机制的影响。群体规范认为当个体有较高的群体归属感并与群体保持高度的一致性时,他才容易被群体接纳。而当个体自身无法坚定地选择立场时,也往往会因为从众心理选择和集体保持高度一致。在校园欺凌事件中,当周围的大多数人都选择沉默时,尽管个体认为其应当站出来制止欺凌行为,也会因为害怕被群体“异化”,最终选择沉默。

(三)人文关怀

不可否认的是,默默观战者在一定程度上会使校园欺凌事态走向恶化,社会上对默默观战者多做贬斥,认为其“事不关己高高挂起”或“道德冷漠”。但本研究认为,默默观战者的消极作为虽在一定程度上体现了道德内化还不足,但并不意味着选择消极作为即不道德。强行给默默观战者套上“不道德”的枷锁往往会使其陷入“自我不道德”的愧疚和道德认知混乱中。一直以来社会上对默默观战者消极的舆论导向占了主导地位,给默默观战者以沉重的心理负担。事实上,从某种角度上来看,他们也是校园欺凌的受害者,在其旁观校园欺凌事件中看到的恶劣的侮辱行为和暴力行为也会对其身心造成伤害。本研究希望把话语权重新交付到默默观战者手中,对其角色选择和行为选择给予宽容和理解。结合实际情况,在《对旁观者是否道德的多元话语分析》一文中,其调查者通过线下采访的方式,明确展示了不同群体对于校园欺凌中的旁观者的评价[ 6 ](张生琴,2016)。该文显示,只有9.5%的学生赞同或非常赞同旁观者是道德败坏,而相应地,有35.9%的学生不赞同或非常不赞同用道德的败坏去评价校园暴力的旁觀者。同时,本调查的调查报告中显示,有41.51%的学生认为选择旁观而不积极作为不是一种不道德的现象。基于校园欺凌旁观者的主体大多数是学生,本研究本着人文主义关怀精神,最大程度尊重他们的话语权。但从道德层面出发,其造成的社会舆论压力和道德风气的下降也应予以批评。只有以客观的态度去正视默默观战者这一群体,才能使其成为防治校园欺凌的积极力量。

(四)对策与建议

问卷的最后一项调查内容着眼于当前社会上比较认可且行之有效的多种措施,来观察被调查者对措施的认可度。据调查报告显示:学生对所列措施的认可度普遍较高,基于此,本研究将从多个角度提供促使默默观战者积极作为的对策与建议。

以家庭为切入点。家庭是教育孩子最初的场所,孩子的人格培养和道德观念离不开家庭的熏陶。家长在做好道德模范榜样的同时,对孩子的道德教育也要注重理论和实践结合。如在日常生活中教会孩子正确处理突发事件,在判断他人确实需要援助时教导他们如何帮助他人,进而引导孩子在遇到校园欺凌时如何正确制止欺凌行为。同时,家长要积极关注孩子的德育发展,在发现其道德失范行为时应及时纠正。家长要同社区和学校加强联系,共同引导孩子生理、心理健康发展,促进孩子对自我、他人的道德责任感,约束道德失范行为。

以社区为切入点。社区要建立一套校园欺凌预警机制,作为连接学校与家庭之间的枢纽,让学生在不知如何获取家庭和学校帮助的时候给学生提供指导。社区服务工作要重点关注周边学校所发生的校园欺凌行为,及时介入,对欺凌者进行道德教育和惩罚,对受欺凌者要进行安抚,关注其身体状态和心理状态。而对于旁观者,社区服务工作者要鼓励和引导学生在面临校园欺凌时,及时向社区报告,在无法进行直接的制止行为时向社区拨打举报热线,社区要对这部分积极作为的旁观者进行奖励,驱动更多默默观战者向保护者角色转变。

由于欺凌行为多发生在学校,本研究重点以学校为切入点。首先,德育教育为重中之重。学校的职能并不仅仅只是提高学生的文化素质和水平,还应该承担起塑造学生正确的道德观和价值观的责任。默默观战者的消极作为一定程度上体现了他们的道德內化不足。青少年经过长年的教育,对道德规范的认知都有了一定的判断力,但多项研究表明,一些中小学生在具备了道德认知水平后,能自觉按照心中的道德标准去行动的驱动力较小(刘翔平,1996),仅停留在理论阶段。在实际情况发生时,他们会以各种理由逃避实施。探其原因,是德育水平的落后。学校进行德育教育的最终目的是实现道德的内化,这就需要学校明确以“生命的尊严”“人格的尊重”为根本,培养学生的同理心与共情能力,让学生在校园欺凌发生时形成制止欺凌行为的条件反射。其次,德育教育应当普遍推广,确保学校内的中小学生都能够内化于心,外化于行。根据最后一题的数据,认为“身边人大部分都对欺凌事件很生气,并在你站出去的时候积极帮助你”会使旁观者积极作为的人数比例占比81.58%。这体现了从众对中小学生行为的影响。从众行为是忠于集体的表现,倘若身边的人都产生了助人的心理,默默观战者积极作为的概率会变大。这就要求学校在进行德育教育的时候,应当尽可能关注每一个人的德育水平。在方法层面上,学校的德育教育方式应从纯理论转变为理论与实践相结合,这更有助于道德内化。例如:学校应当多开展以班级为单位的心理情景剧,模拟校园欺凌现象发生,让学生们在模拟情境下不断培养自身助人的行为能力,以增加在真实情境下助人的驱动力;又或者,学校可安排较多的课内实践,鼓励学生们通过积极查阅资料等形式去扩展自身的道德水平,了解什么是校园欺凌。同时,老师在班会课上可以结合中小学生们喜闻乐见的影视、网络案例等方式,向学生们科普一定的是非观,提高学生们的道德认知感。学校不能使德育教育只单纯地处于课堂教学的表面化水平,这样会让学生感到德育课程空乏且无味,导致其自主远离道德教育[ 7 ](王丽荣、孟静,2018)。

其次,学校应当设立专门处理校园欺凌的机构。在实际生活里,由于老师课业的繁重,加上一些教课老师并非校园欺凌的专门研究者,并不能很好地处理好校园欺凌事件,这让一些想寻求老师、父母帮助的学生们觉得他们可依靠的对象并不可靠。而这一存在的问题也会让一些默默观战者产生不安感,认为倘若自己选择帮助后,自己在遭受到报复和欺凌时,会没有值得依靠的群体。这份不安感也是让其选择默默观战的因素之一。而通过建立专门处理校园欺凌的机构,为处于弱势和能力不足但想去帮助他人的中小学生提供安全保障,减轻默默观战者的不安感,使其有勇气去制止校园欺凌行为,保障学生在积极作为的同时自身生命安全和各项权益不受侵犯。同时,通过专门的机构定期对学生进行系统的训练和方法上的指导,也有助于学生以更加恰当的方式制止欺凌行为。

再者,学校管理层应当重视每一起校园欺凌事件下的参与群体,并对参与欺凌的人实施校园公示和通报批评的方式;同时,对于情况严重的,可以与社区协调予以公示。而对于在校园欺凌中积极作为的,学校也应当给予奖励。通过完善学校的奖惩措施,使校园内形成良性循环。

最后,学校可以在学生群体中积极开展形式多样、行之有效的活动,培养学生更好地认识个人、他人、集体之间的关系,通过打造“熟人社会”的方式增加学生之间的交往程度[8](宋雁慧,2014)。在旁观者行为选择模型的第二阶段,当中小学生发现被欺凌者是与自己为敌对关系时,有较大可能性不会产生自己有上前帮助的责任感。而提萨克(Tisak)1996年的研究发现,当自己的家庭成员被卷入暴力及潜在暴力时,比朋友或其他熟人被卷入时,青少年旁观者更可能进行干预。

五、结语

本研究期望通过对中小学生校园欺凌下的旁观者群体进行剖析,能使更多的人进一步了解这一群体。本研究通过对默默观战者的行为分析,进而促进默默观战者向保护者角色进行转变,并且鼓励学校、家庭、社区等多方参与,形成一个多角色、多渠道的网络,帮助更多的默默观战者积极作为,减轻他们的顾虑,在面对校园欺凌时承担保护受欺凌者的责任。通过这一行为和角色的转变,减少校园欺凌事件的发生,净化校园环境,为学生创造一个良好的学习氛围。

【参?考?文?献】

[1]宋雁慧.关于校园暴力旁观者的研究综述[J].中国青年研究,2014,000(003):94-98.

[2]刘静.校园欺凌现象中旁观者研究[D].上海师范大学,2017.

[3]刘翔平.旁观者效应的道德决策模型[N].师范大学学报(社会科学版),1996,第4期.

[4]曹凤月.解读“道德责任”[J].道德与文明,2007(02):84-87.

[5]刘雨.情感互动仪式链理论视角下校园欺凌的生成机制与治理 [J].信阳师范学院学报(哲学社会科学),2019,039(006):65-69.

[6]张生琴.对旁观者是否道德的多元话语分析[D].中国青年政治学院,2016.

[7]王丽荣,孟静.未成年人校园暴力犯罪预防的德育理念——以日本创价学园德育思维为借鉴[J].高教探索,2018(12):73-77.

[8]宋雁慧.关注校园暴力的旁观者[J].当代教育论坛,2014(03):24-29.

(责任编辑:姜秀靓)