文学类文本:构建知识体系 进行深层思考

王雅荣

命题规律总结

选文特点

从文体来说,2017~2022年,全国卷文学类文本阅读的选文以小说为主,也有散文。2017年全国卷Ⅱ(林徽因《窗子以外》)、全国卷Ⅲ(李娟《我们的裁缝店》),2020年全国卷Ⅲ(蒋子龙《记忆里的光》),2021年全国甲卷(王小鹰《当痛苦大于力量的时候》),以及2022年全国乙卷(萧红《“九一八”致弟弟书》)考查了散文,其余都考查了小说。

从作家来说,以中国现当代著名作家为主,外国作家为辅。2019年全国卷Ⅱ(法国·莫泊桑《小舞步》)、2020年全国卷Ⅰ(美国·海明威《越野滑雪》)考查了外国小说,其余均为中国现当代著名作家的作品,包括鲁迅、老舍、萧红、梁衡、沈从文、刘慈欣等。

从内容来说,选文更加丰富多样,具有较强的文学性、现实性和思想性,引导考生思考人生、社会等深层次问题,但是知识点又不会完全脱离教材。如2021年全国甲卷的《当痛苦大于力量的时候》出自著名作家王小鹰,作者以女性特有的细腻笔触追忆普希金的人生境遇,引领考生走进深刻影响无数中国读者的俄国大诗人普希金的精神世界,文本中涉及的长篇诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》是普希金的代表作,以此设题,考查了考生知识积累的广度和对教材知识的迁移能力,体现了试题与教材的适度关联。

值得一提的是,新高考实施以来,文学类文本阅读选材呈现出淡化或模糊文体特征的趋势。如2018年全国Ⅰ卷的《赵一曼女士》,如果不是题干明确出示“小说”二字,考生可能会把它当作散文来读。另外,选材上也不再局限于传统的文本类型,开始向科幻小说、诗歌等文本类型拓展。如2018年全国Ⅲ卷的文学类文本阅读节选自刘慈欣的科幻小说《微纪元》,文本构思巧妙,想象力纵横恣肆,将坚实的科学基础和厚重的人文情怀隐藏在灵动精致的故事情节中,对于培养考生的科学精神、激发其想象力、拓展其视野和知识面大有裨益。2022年新高考Ⅰ卷的文学类文本选自历史小说《伍子胥》,取材于春秋时期伍子胥的复仇故事,将渔夫改写成一个普通渔人,其心境平坦,疏散与清淡的云水之乡,与整日整夜浸在血的仇恨里的子胥形成對比,凸显了子胥的变化:由一心复仇到灵魂拥有片刻的安适,再到领会到渔夫的美好“世界”,从而对自己的使命有了更深的理解。

题型设置

总体来说,近年来全国卷小说阅读的题型、题量比较稳定,一般采用1道客观题(3分)+2道主观题(每题5~6分)的形式,总分值为15分左右。

考查重点

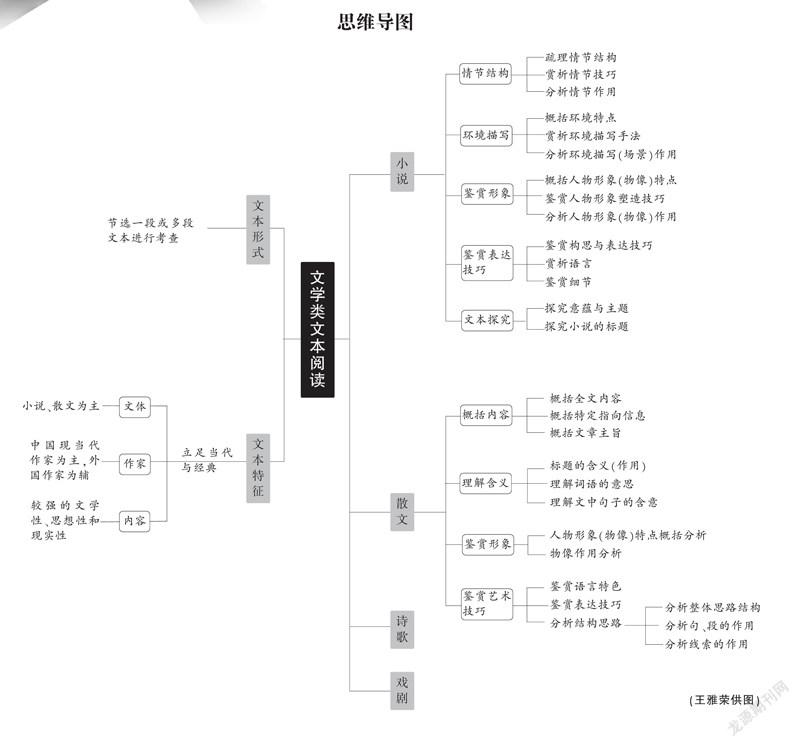

小说主要围绕人物、情节、环境、主旨、语言、文本特征等命题,包括:分析概括人物的性格或心理;分析塑造人物的手法或作用;概括情节发展脉络;分析某一情节或线索的作用;分析结构特色或者叙事特征;分析某一环境或者场景描写的作用;赏析景物描写的技巧;分析概括景物描写的特点;概括小说的主旨;探究作者的写作意图;分析小说的语言特色;理解某一句话的含意;分析某一手法的运用及作用;赏析某种写作技巧;分析小说的文体特征……

散文主要围绕语言、写作手法、主旨等命题,包括:理解语句含意,赏析语言技巧;理清结构思路,分析句段的作用;分析线索的作用;赏析作品形象,分析主旨情感;探究标题、主旨、语言特色……

命题趋势预测

选文方向

选文以小说为主,辅以散文,主要是现当代名家名篇以及教材中出现过的外国作家的作品。选文在思想内容上大多体现对社会、人生、人性的深层思考,弘扬社会主义核心价值观,并关注教材知识的迁移。

如2021年新高考Ⅰ卷的文学类文本阅读选自著名诗人卞之琳的小说《石门阵》,小说主要讲述了抗战时期木匠王生枝给村民们讲述发生在身边的“石门阵摆退鬼子兵”的故事,从一个小的侧面表现了中国人民抗击侵略者的坚定信念和必胜信心。小说引导考生了解当年的抗战状态,学习中国共产党人为民族谋解放、为人民谋幸福的精神,学习他们的乐观主义精神,从而激发青年学子的爱国热情。2022年全国乙卷的文学类文本阅读是一封萧红在战乱时写给弟弟的信,质朴的文字承载着浓浓的手足情。信中叙说了与弟弟在一起生活的美好时光,有对弟弟的赞许、不舍和担忧,充满了对弟弟的想念和牵挂,读来感人至深。文本通过家书的小切口书写大情怀,引导考生争做“有志青年”。

题型预测

分析历年真题我们可以看出,近年来题型和分值变化不大。设题多从小说或散文的文体特征出发,小说围绕人物、情节、环境、主旨、语言等命题,散文围绕线索或思路、某一段落的作用、人物的性格或心理、语言特点、标题的意蕴等来命题。

具体来说,命题会继续突出基础性,增强综合性和应用性,体现创新性;会设置一些贴近考生生活的情境,让考生产生“亲近”感。

应考策略

1.仔细分析题干中提示的答题方向,进行深层思考。

文学类文本的设问形式非常灵活,需要考生对题干有充分的理解,甚至是合理的转化与推论,准确分析出答题方向。从近年来的设题方式看,题干对于答题的要点与范围都有限定与暗示,要求考生针对题干的要求进一步筛选信息,整合关键内容。考生一定要沉着冷静审题,从考点设置与答题的角度来分析题干中透露出的考查意图。

2.熟练掌握以考点为核心的知识体系,灵活运用相关知识。

考生需要做到对考点心中有数,既要有宏观的知识思维导图,也要有辨析高频考点以及难重点的能力。考生可以通过复习训练,不断加深对知识体系、具体知识点的理解,不能停留在知识点理论层面的学习,而应当学会利用相关知识点分析文本。在一轮复习的时候,考生要注重全面、系统地理解与掌握知识体系,在对知识点理解的基础上,结合针对训练,对重难点进行强化、巩固,务必做到灵活运用。

3.关注文本,重视对文本信息的筛选、整合与运用。

在文学类文本阅读的考查中,题干部分基本都会提及“结合文本分析”的相关要求,这意味着考生作答的过程中必须涉及对文本相关内容的概括、整合、分析等。而对文本内容的分析,同样是对考生阅读能力、表达能力的考验,考生要有关键词意识,将文本中的关键词进行提炼整合或是概括总结,并根据题意结合相应的知识点作答。

4.加强文体知识储备,全面复习各种文体知识,不能忽视不常考的文体。

高考试题一般按照“稳中有变,变中有新”的原则命题,虽然目前的考题中,小说和散文是首选,但是2020年山东模拟考中,文学类文本阅读出现了现代诗歌。因此,在复习备考时,《普通高中语文课程标准》(2017年版)和教材中涉及的文体都要复习到位,以小说为主,现当代散文为辅,现代诗歌和戏剧等也不可忽视。

5.摒弃“模式化”地组织答案,关注“情境”和“任务”。

近年来,高考命题越来越强调“情境”意识,反题海战术,反猜题押题,反模式化答题,考查的内容更加具体,更关注对文本的深度理解和思考。考生在备考时要学会感受文本的语言之美、形象之美、结构之美、情感之美,提升审美鉴赏能力。同时,还要立足“思维的发展与提升”这一核心素养,跳出文本,思考文本以外的问题。

(2022年全国甲卷)

阅读下面的文字,完成7~9题。

文本一:

支队政委(节选)

◎王愿坚

我做了一个梦,梦见我像是负了伤,正在爬一个崖头,怎么也爬不上去。忽然,老胡来了,他变得跟棵老黄松似的,又高又大,伸出小葵扇那么大的一只手,拉住了我……一睁眼,可不是,我的手正在他手里攥着呢。

见我醒了,他把我的手捏紧了,突然问我:“老黄,我求你个事成不成?”

“怎么不成!”我奇怪地看了他一眼。他的脸被拂晓时的月光一照,更是苍白,简直像是块白石头刻出来的。

“我让你干什么你干什么?”

“一定!”

他扭身戳了戳正在酣睡的林大富。小伙子一骨碌爬起来,愣眉愣眼地问:“政委,要出发?”

“不,有任务!”老胡说着抓起一个挎包,对我说:“咱们到那边竹林里去。”

我疑疑惑惑地背起他,来到了那片竹林边上。这时,启明星贼亮贼亮的,东方已经现出鱼肚白了。老胡四下里看了看,选了一棵大毛竹,靠在上面坐下来,又问了我一句:“真的叫你干啥就干啥?”

“真的,快说吧!”我被他弄得又糊涂又心焦。

“好!”他伸手從挎包里掏出两根绳子,“噗”的一声扔在我面前,然后两手往竹子后面一背,厉声说:“把我绑起来!”

“该不是叫伤口疼得他神经错乱了吧?”我想,本想不干,无奈已经有言在先了,我一面绑,一面问:“这是干啥?你疯啦?”他没搭我的腔,只是一个劲叫着:“绑紧点,绑紧点!”等我们把他两手绑好,他又把那条伤腿伸开,蹬住了另一棵竹子:“把这也绑住!”我们也照办了。

看看我们都弄妥了,他咬咬牙说:“来,使劲挤它!”

直到这时,我才明白他的意思,我叫过小林,轻轻地打开了他伤口上的布带子。伤口,像个发得过了火的开花馒头,又红又肿,没有器械,没有麻药,硬是把脓血从伤口里挤出来,这痛苦……

“快,快下手哇!”他在催我。

“我,我干不来!”我痛苦地说。

“你答应过我嘛,黄兴和同志!”他哀求似的说,“你总不能瞪着眼看我受罪呀,是不是?俗话说‘伤口出了脓,比不长还受用’,帮我挤挤就好了。好了,那不给队上减少了个累赘?又可以多帮你干点工作。”对我说完软的,又对小林来硬的:“林大富同志,‘三大纪律’头一条就是服从命令,我命令你:挤!”

我横了横心:“干!”便让小林抱住他的腿,我两手握着伤口按下去。随着手劲,我觉得手底下他的肌肉猛地哆嗦了一下。我问:“老胡,怎么样?”

“没关系,你,你别管我!”

我继续用力挤着伤口,这会儿我真想看看他是不是吃得消,却又不敢看。为了分散他的注意,减少些痛苦,我故意把话岔开来:“老胡,你看今天敌人还会不会再跟上来?”

“说……说不上……”他低声回答。他把“上”字说成了“桑”,听得出话是从牙缝里挤出来的。

“再追上来怎么办呢?”我又问。

“嗯……”他猛地抖了一下,那两株竹子也跟着索索地抖一阵。

“要是真来了,咱就再干他一下,好不好?”

“嗯……”他又是一阵猛抖。

一连两次问话没有回答,我心慌了,扭头向他望了望,只见他两手紧紧抠住地面,那被痛苦扭歪了的脸上,汗水顺着那浓黑的眉毛和鬓角,一串串地流着。

我费了好大的劲才压下想住手的打算,火辣辣地喊了声小林:“快,快去化杯盐水来!”

蓦地,竹子剧烈地颤动了一下,两片硬硬的小碎骨片跳到了我的手上,然后滑过指缝掉落到脚下的草丛里。我停住了手。这才觉得自己的脊背一阵发冷,原来衣服不知什么时候已经被汗水湿透了。

我俩把他的伤口用盐水洗净,包扎好了,然后解开绳子,扶他在草地上平躺下来。他紧闭着眼,像睡着了似的。我撩把野草擦着手,坐到他的身边,小林正在掰着他的手指,他手里紧握着一把潮湿的泥土。

太阳已经出来了。阳光淡淡地洒在他的脸上。他无力地睁开了眼,深深地吸了口气,说:“老黄,痛——啊!”

汗珠映着阳光,晶亮晶亮的。我觉得自己的眼睛仿佛被这晶亮的反光刺得发痛,一滴咸咸的东西滚下来,流到了嘴角上。

(有删改)

文本二:

长征:前所未闻的故事(节选)

◎〔美国〕哈里森·索尔数伯里

陈毅的伤口始终愈合不了,到了1935年6月,他已不能行走。游击队缺医少药,只有四种成药:八公丹、万金油、人丹和济公水。陈毅把万金油涂在伤口上,再换上新纱布。不久,伤口情况有所好转。①

夏天,陈毅还能一瘸一拐地走路,可是到了9月,伤口变得疼痛难忍,腿也肿了起来,为了去南雄开会,他不得不拄着拐棍,脚步蹒跚地翻山越岭。这时他决定彻底治疗一下他的腿伤。他叫警卫员把他伤口中的脓挤出去。警卫员看到陈毅痛得脸色发白,急忙停下手来。陈毅命令他继续挤,警卫员说他下不了手。陈毅已经痛得浑身发抖,“好吧,”他说,“用绳子把我捆起来,这样我就不会发抖了。”警卫员把陈毅的腿捆在树上又继续挤,直到把脓挤净并挤出了一片碎骨头才停下。然后,用盐水冲洗了伤口,用涂过万金油的干净布包扎好。陈毅痛得像得了舞蹈病似的浑身发抖,但不久就恢复了自制力,笑着说:“这回它不会再反攻了。”的确如此,伤口彻底愈合了,再也没有发作。②

(过家鼎等译,有删改)

〔注〕①见陈丕显回忆录《赣南三年游击战争》。②材料来自1984年3月23日对胡华的采访。

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文本一依次写到“月光一照”“启明星贼亮贼亮的”“太阳已经出来了”,既推进了情节发展,也暗示了主人公心理的变化。

B.文本一中的老黄是小说叙述者,也是“手术”的实施者,小说通过描写他不敢下手、不敢看等情形,烘托了老胡的刚毅。

C.文本二中陈毅“术”后笑着说“这回它不会再反攻了”,这样的话语既带着战争年代的特定色彩,也表现出陈毅的乐观与幽默。

D.通過对老胡和陈毅战胜身体痛苦的描写,两个文本不仅写出了战斗生活的艰苦卓绝,更写出了革命信仰的巨大力量。

【解析】本题考查考生分析鉴赏小说内容和艺术特色的能力。A项,“也暗示了主人公心理的变化”错误,文中“月光一照”“启明星贼亮贼亮的”“太阳已经出来了”主要是推进情节发展,如一开始“月光一照”才能看清老胡苍白的脸色,所以有了下文挤脓血的情节;接着“启明星贼亮贼亮的”意味着时间的推移,挤出脓血势在必行;最后“太阳已经出来了”意味着挤脓血的危险过去,所以推动了情节的发展,并未暗示主人公心理的变化。

【参考答案】A

8.老胡这一人物形象有哪些特点?请结合文本一简要分析。

【解析】本题考查考生鉴赏作品的人物形象的能力。由“老黄,我求你个事成不成?”“把我绑起来!”“来,使劲挤它!”“帮我挤挤就好了”可知,老胡腿部受伤化脓,影响行动,且从后文“你看今天敌人还会不会再跟上来”可知,后面还有追兵,这种情况之下,老胡毅然让人帮助把腿部的脓血挤出,体现出刚毅果敢的一面。

由“没有器械,没有麻药,硬是把脓血从伤口里挤出来,这痛苦”“听得出话是从牙缝里挤出来的”“没关系,你,你别管我!”“他猛地抖了一下”“他又是一阵猛抖”“蓦地,竹子剧烈地颤动了一下,两片硬硬的小碎骨片跳到了我的手上”可知,当时没有器械,也没有麻药,是生生挤出腿部的脓血,甚至挤出了两片碎骨片,这些内容体现出老胡不屈的意志。

从当时的情境来看,老胡腿部中弹、伤口化脓、病情严重,为了继续战斗,在缺医少药的情况之下忍受巨大痛苦用土法疗伤,这与老胡坚定的革命信念有关。

【参考答案】①刚毅果敢。腿部受伤化脓,他果断决定让人挤出脓血,体现出铮铮铁骨。②意志坚强。没有医疗器械和麻药,他忍受剧痛,有不屈的意志。③信念坚定。环境的艰苦和身体的痛苦都不能改变他革命的信念。

9.这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。

【解析】本题考查考生分析文体特征以及表现手法的能力。由题干可知,首先要明确两个文本的文体。文本一是小说,文本二是纪实文学。然后结合两种文体的特点分析二者艺术表现上的差异。

从情节角度来看,小说的情节比较完整,有起因、经过、高潮和结果,就文本一来看,小说的起因是老胡身体状况变差,发展是老胡让“我”和林大富把他绑到树上,高潮是挤出脓血的过程,结尾是挤出脓血之后老胡说痛,故事情节完整;而文本二主要讲述了陈毅必须采用土法疗伤的原因以及疗伤的简要过程,叙事简约。

从艺术手法和效果角度来看,文本一是小说,讲究艺术效果,所以在对老胡的塑造之中运用了动作、语言、神态等描写方式,如为了让“我”和林大富把他绑起来,他说“老黄,我求你个事成不成?”“我让你干什么你干什么?”“不,有任务!”这些是语言描写,如“老胡说着抓起一个挎包”,这是动作描写,同时文中借助环境描写进行烘托,借助“我”和“林大富”进行衬托,通过这些方式塑造了一位铮铮铁骨的英雄形象;文本二是纪实文学,所以重在真实,疗伤的过程是真实的记录,没有环境的烘托渲染,真实展现当时的画面。

【参考答案】①文本一有完整的故事情节,具体展示了事情的起因、经过、高潮和结果;文本二叙事情节简约。②文本一重在艺术性,有动作、语言、神态、细节等描写,以及环境的烘托;文本二讲究真实性,没有环境方面的烘托渲染。