张謇的方志编纂及方志思想

◎张源旺 钱荣贵

(南通大学文学院,江苏南通 226019)

鸦片战争后,从闭关锁国到国门被强制打开,中国近代史的序幕也随之被拉开。为了真实记录、反映近代社会巨变的地方现状,一些文人志士担起了编写地方志的使命。张謇是清末状元,清末民初优秀的实业家,学识渊博,具有深厚的国学功底与文学素养,富有强烈的爱国精神。他深受传统“六经皆史”“史学经世”学术主张熏染,形成“经世致用”的理想抱负,在创办实业之前就注重对地方历史、文化、物产等方面的考察,研读了大量的地方文献、志书。据统计,他收藏志书总数多达2000余部,9000余卷。数量惊人的方志收藏为张謇修志奠定了基础。特别是在南通乡里10年间,丰富的人生经历,使他对地方文化地理有了新的认识。从涉及的领域看,已萌现出他以后号称“村落主义”中实业、教育、慈善三大部类的倾向。在收集、参阅大量地方志以及与赣榆、太仓、东台等地的地方文史学者交流切磋的基础上,他结合社会发展现实积极参与修志工作,通过编纂实践丰富体例、创新方法、补正理论构想,创造性地提出注重时代性、详今略古、运用科技手段等修志观念,形成独特而鲜明的修志理念与方志学学理逻辑。

一、张謇的方志编纂实践

张謇从光绪十四年(1888)开始,陆续参与编修了5部县志,即《〔光绪〕赣榆县志》、《〔光绪〕太仓直隶州志》(未竟)、〔光绪〕《东台县志》(未竟)、〔光绪〕《海门厅志》(成书后名为《海门厅图志》)与〔民国〕《南通县图志》。[1]

(一)编修《〔光绪〕赣榆县志》

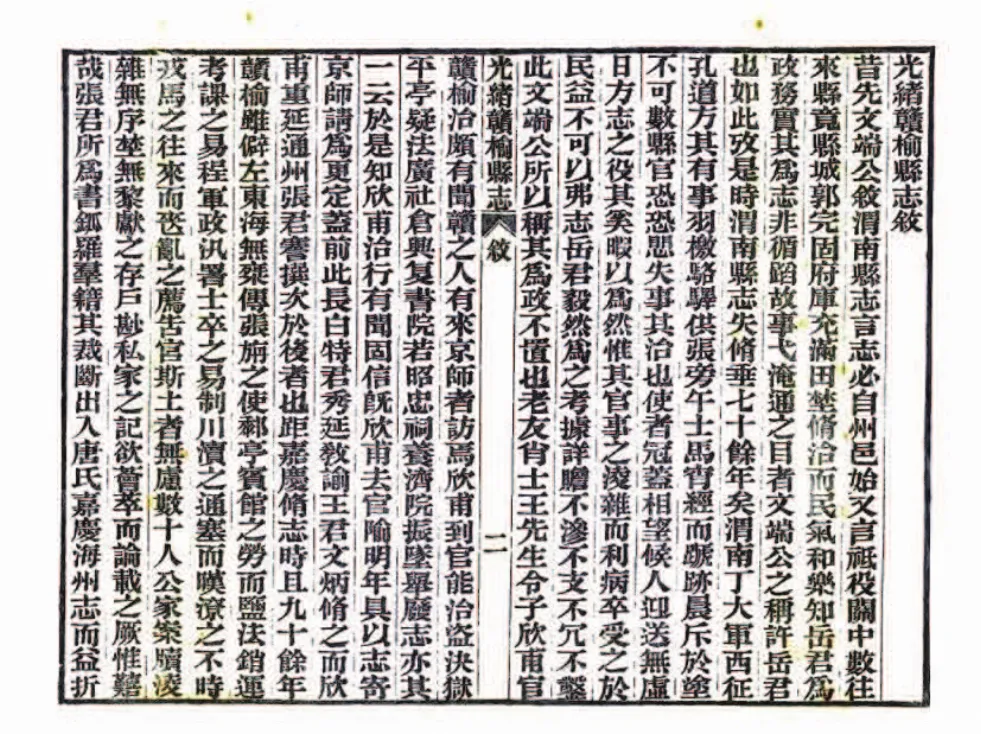

张謇最早参与编修并获得成功的是《〔光绪〕赣榆县志》。光绪十二年(1886),赣榆县教谕王文炳开始编纂《赣榆县志》,后其病重,未果,留下《赣榆志稿》。光绪十四年(1888)年初,赣榆知县陈廷璐聘请张謇主持选青书院,兼修县志。三月初七至二十一日,张謇前往赣榆,一路上他抓紧时间阅读《赣榆志稿》《述学》等。途中,他致函郑孝胥,告以此次修志颇为艰辛,其云:“赣榆志事期至促迫,其原本疏陋芜杂,病且百出,非通体另行属稿不可。顾其为费又甚短少……恐终不免简述也。”[2]V2:39三月二十三日,抵达赣榆,宿选青书院。到任后,在执掌书院的同时,为修县志,张謇“求宋、明、清名志读之,殆十之六七”[2]V8:1006,认真学习前人纂志经验,在志书的体例、篇目与行文上进行革新。他撰写《赣榆释》,考证其县名的由来及含义;订正旧志讹误,以增其“信”;编写“疆域篇”“建置篇”“山川篇”“民赋篇”,完成《赣榆县志》部分初稿。此外,他还详细考证了当地地名的由来与前朝人物,将志稿由原来的12卷增订至18卷。与此同时,张謇亲身实践,查勘赣榆河渠水道、县城城墙建筑与工料用费等情况。五月初十,张謇携志稿离开赣榆南返,于常乐家中继续潜心修订。八月初二,《〔光绪〕赣榆县志》定稿并抄毕,张謇撰《〔光绪〕赣榆县志·叙》,序云:“倡修于光绪十二年六月……十四年六月稿成。卒刊之者署知县王豫熙,终其事者今知县陈廷璐。”[2]V6:92

张謇为《〔光绪〕赣榆县志》所撰序

《〔光绪〕赣榆县志》共有18卷,涉及图说、疆域、山川、食货、学校、贡举、武备、官师、人物、烈女、古迹、艺文、杂记、叙述等14个类目。在王文炳所编志稿的基础上,张謇将新志按图、志、传、表、记诸体编排,卷、目、子三级结构层次分明,脉络清晰。[3]张謇修撰的这部志书,充分发扬了章学诚“志属信史”的思想,体例精当,考辨严谨,结篇缜密,卓立于志书之林。

(二)参修《〔光绪〕太仓直隶州志》

光绪十四年(1888)年初,莫祥芝邀请张謇修《〔光绪〕太仓直隶州志》。张謇抵太仓与莫祥芝议修志事,“深虑不克竟事,谢焉”[2]V8:270。莫祥芝乃礼聘张謇修州志,推却再三,终允诺此事。与莫祥芝等议订修志凡例。尔后,莫祥芝又邀张謇为其子侄授业。为修《〔光绪〕太仓直隶州志》,张謇查阅前代《临安志》《朝邑志》《武功志》《云闲志》等文献。当《〔光绪〕赣榆县志》完成后,张謇于九月十八日承前诺抵太仓,执掌娄江书院并修《〔光绪〕太仓直隶州志》。为此,张謇先后研读了《宝山志》《嘉定志》《崇明志》《江南通志》及《宋史·河渠志》《明史·河渠史》《震川集》等志书与文献,并着手拟订《〔光绪〕太仓直隶州志》例略。十一月二十至二十一日,张謇欲返回常乐镇,莫祥芝挽留并为其饯行。议定由莫祥芝、王子翔、李稚白、缪蘅甫与张謇等分任《太仓直隶州志》各篇及定稿事。返家乡常乐后,张謇仍不忘修志之事,购得《怀庆县志》《固始县志》《安阳县志》作为修志参考。此志后来终未能纂修到底。现所见之《〔光绪〕太仓直隶州志》有清光绪四年(1878)稿本(今存卷一至二十三、卷三十五至四十)、清光绪间抄本(已残),为吴承潞修、叶裕仁等纂,非为张謇所参修者。

按照清朝惯例,编修地方志书是地方官在任期间的一项重任,地方执政者的态度在很大程度上影响着志书编修。张謇《〔光绪〕太仓直隶州志》未能修撰到底也与执政者的态度有关。一方面是莫祥芝的邀约与厚遇,而莫祥芝于1889年春去世,人亡政息,修志之进程变得不可掌控。另一方面,是与黄彭年对张謇的态度有关。1889年七月,张謇抵苏州吊唁莫祥芝,之后拜访江苏布政使黄彭年,而黄彭年连续三日谢客。不得已,张謇致函黄彭年,辞归。黄彭年这才遣使挽留,并回访张謇,“要为置酒”[2]V8:295。张謇为海门绅士之意再次上奏黄彭年。七月二十三至二十五日,程序东以黄彭年之意,延订续修《〔光绪〕太仓直隶州志》,张謇答谒程序东。显然,迥异于莫祥芝,黄彭年并未给予张謇应有的尊重。加上其重心依然在科举之途,故而在莫祥芝已逝、拜谒黄彭年遭冷遇之后,张謇继续编修《〔光绪〕太仓直隶州志》之意已消。

(三)拟修〔光绪〕《东台县志》

东台的旧县志编写于清嘉庆年间,只着重记述了乾隆三十三年(1768)东台建县以后五十多年的历史,对嘉庆二十三年(1818)以后及道光、咸丰、同治、光绪等几朝的东台县地方史并没有记载。光绪十四至十五年(1888—1889)间,东台设立修志局。在《〔光绪〕赣榆县志》编修成功之后,光绪十七年(1891)三月十九日,东台县知县王豫熙邀请张謇 “校县试卷,修县志”。[2]V8:1007六月十一日,王豫熙又送来编修《东台县志》的聘书。七月二十六日,张謇启程赴东台修志,行程因河水浅受阻而折回。八月初二,再赴东台,于初六到达。后订修志凡例十则,并与夏寅官等商议编修《东台县志》。[2]V8:331八月十二日,张謇因其父张彭年痢疾而南归。八月十五日,抵常乐家中,其父已开始进食。九月初八,他启程往江西晤张詧。此后在该年剩下的大部分时间里,张謇大都在访友交游,《东台县志》编修之事遂搁置未竟。现所见〔光绪〕 《东台县志稿》为王璋于光绪十九年(1893)所纂,此为抄本,并未刊刻。

《东台县志》编修未成,但张謇《拟修〈东台县志〉条例》表达了其对方志文化的独有见地,撮其要者,有以下几个方面。首先,方志著录具有独特性格,私家书述往往有过誉的成分,但县志属于官书,应当凭公而论,但较之于官修正史,县志有褒无贬,评判标准比较宽容。《拟修〈东台县志〉条例》云:“私家书述录,亦何嫌于溢分。县志则体属官书,宜凭公论。虽有褒无贬,较史为宽。”[2]V6:204强调在县域内明确是非,维护与巩固基本的儒家道德伦理,“以正是非,而存忠厚”[2]V6:204。其次,张謇很早就水利问题产生兴趣,县志编纂体现了他对水利问题的重视。晚清时期,水患频仍,民不聊生,张謇认识到要根治水患,振兴实业,必须兴修水利。其云:“东台民命系于水利,源流经纬宜有精图,高下浅深并宜详测。”[2]V6:204光绪十三年(1887)张謇随孙云锦赴开封府,参与黄河郑州决堤的抗灾救灾工作,深刻认识到水患的危害。其拟订的《疏塞大纲》,首次阐明了兴修水利的思想。光绪二十年(1894)应礼部会试就河渠策问时,他详述兴修水利的重要性,提出:“夫天下之水,随在有利害,必害去而利兴。”[2]V6:240再次,在艺文著录方面,张謇指出,修志者要认真批判分析,建立较为完善的艺文分类,避免郑樵《通志·艺文略》的偏失。其云:“艺文当分四部,无论钞本、刻本,须据成书,或录其序例,或撮为提要,庶免《崇文总目·树萱录》之识,夹漈《通志·艺文略》之失。”[2]V6:204志书要根据成书的序例或提要按四部来对艺文著作进行分类,以免仅据书名而忽略内容、从而导致错误分类的现象。

(四)议修〔光绪〕《海门厅志》

光绪十八年(1892)初,海门厅同知刘文澈来函,邀请张謇参与修订《海门厅志》(成书后名为《海门厅图志》)。闰六月初九,张謇赴海门茅家镇,议订《海门厅志》舆图等事宜。但不久刘离任。在继任者王宾的主持之下,《海门厅图志》由蔡清臣总纂,王汝骐、周家禄分撰。主持者王宾(1837—1909),字雁臣,安徽霍邱人。早期通过吴长庆,张謇与王宾两人已结交为友,而且先后担任了袁世凯的老师。光绪十年(1884)三月二十日,张謇的日记中就出现了与王宾有关的记录:“与欣甫、烟丈、雅三讯,雁臣讯。”[2]V8:198光绪十八年(1893)王宾赴海门直隶厅任同知时,张謇正准备再次赴京赶考,然后一展“实业救国”的远大人生抱负。两人对海门的未来发展当有长远的谋划。编纂者中,王汝骐为师山书院院长,曾为张謇“冒籍”风波解困。周家禄则毅然以文事自任而不疑,尤精于考据雠校之学。张謇一生与周家禄交往密切,视周家禄为“文字学问之友”。周家禄与张謇等还被称为江苏五才子,他们躬行变革,研讨学问。张謇虽然只是先期参与议修《海门厅志》,但与主持者王宾、编纂者周家禄均有密切交往,故此张謇对《海门厅志》编修的影响与推动作用不可忽视。

《海门厅图志》约九年而成,事断至光绪二十五年(1900)。全志包括地图、地志、学志等共20卷,卷下不设目。该志史料翔实,体例完备,对地图尤为重视。王宾《序》云:“海门所志无多,而图为亟。”(《海门厅图志·序》)后来,张謇在《南通县图志续纂后序》中指出:“志莫要于图。”[2]V6:501卷首地图已参用西法绘制,按照一定的比例实施。而之所以要绘制较为精确的地图,编者有云:“海门划沙建治,壤畔纠纷,不有地图,奚资考证?”(《海门厅图志·序》)张謇亦云:“则图不能明,不可凭以分划疆甽也。”[2]V6:501-502显然,当时《海门厅图志》编纂的主要目的之一是为了息讼。不过,在张謇推动与影响下,甚至可以认为,《海门厅图志》的编修是张謇修志重图思想的早期实践。

(五)主持续纂〔民国〕《南通县图志》

民国元年,通州废州称南通县,张謇出资特邀范铠主笔编纂《南通县图志》,历时三年,初具梗概。后因两人意见不合,修志进程不得不暂时搁置。直到民国9年(1920)6月,张謇主持续纂《南通县图志》,亲自撰写了《赋税志》“田赋序”与“杂税序”两篇。民国10年3月,张謇撰《南通县图志续纂后叙》,叙述了该志的编修缘起与梗概。

〔民国〕《南通县图志·续纂后叙》

〔民国〕《南通县图志》详尽记录了光绪二年至民国10年期间,南通的整体状况以及政治、经济、文化、教育等各方面的发展历程,共计24卷,受到当时方志界的好评。该志在一定程度上摆脱旧志窠臼,较之前一部〔光绪〕《通州直隶州志》有较大革新,记述内容“贵重实事,利赖于人生”[2]V6:501,最为显著的两个特点就是先进科学技术的运用与大量新兴产业的载入。读者从中可以体会到一种现代科学精神与民生实用思想。

二、张謇的方志编纂思想

(一)求真重实,以真实性赋予志书生命

方志作为记述地方情况的史志,其对真实性的要求不言而喻。张謇编修志书,重视第一手资料,他认为所记史实都必须是真实发生并经过考证的,如有缺漏则不予引用或特别加以注明。基于这样的资料搜集与编纂方式,志书的真实性才能得到保证。他在《拟修〈东台县志〉条例》中说:“搜采趣闻,必有所据,向壁虚造,大雅病之。”[2]V6:204在编纂《〔光绪〕赣榆县志》时,为了查清河渠水道的情况,张謇特地访“布衣宋振甫”,将查阅文献资料与实地调查结合起来,终于查清了青口圩的高度、长度及建圩所花费用。[4]在续纂《南通县图志》的过程中,大量内容是通过实地考察并结合现代技术观测得来的,如关于气候与农业的资料是通过精密仪器与科学技术分析所得。

张謇认为,志书应秉承“实而不饰,详而不张”[2]V6:501的原则。“实而不饰”是指在修志过程中,应当用辞质朴,减少积极修辞,避免对文辞的过度雕饰。志书作为史书的一种,内容的真实性是其本质属性,因此文辞修饰并非重心所在。所谓“详而不张”,是指修志要着重描绘编写时期的事件,而非过于铺陈故事。修志对古史资料多有借鉴,编纂者往往沉溺其中而忽略当代内容,容易形成头重脚轻之势。为此,张謇认为修志要详略得当,着重关注当代事件,并辅之以古代资料。进而言之,他强调对于重要事项,可从多个角度与层次详加叙述,但不能依据个人想法夸大拔高,更不能炫耀才情。某些历史记录可能与作者本人有牵连,但不能因此而扭曲事实;作者不能因一己之私见而对历史人物或举措妄加评判;作者亦不能无中生有、随意捏造,虚构事实而构陷某人某事。

(二)详今略古,注重新资料凸显时代性

张謇广泛收集资料,揣摩旧志的书写特色与编纂方法,将旧志中的史料与实际情况相结合并进行分析,作出价值取舍,从而调整志目、重新编排史料,以求突出新变与现实性。在编修《南通县图志》过程中,他认为:“前志罅漏颇多,书既断代,别为补正,不复淆于兹。”[2]V6:501即前志多有缺漏,存在断代的情况,因此旧志可以作为新编志文补正之用的参考资料并予以标注,以区别于新编正文。这一补充过程并不是直接借用旧志,而是在对旧志内容进行梳理之后重新录入新编志书。这一编志方式使得张謇所修志书在思想内容方面更具丰富性与时代特色,而非仅仅是旧有史料的重新编排。

张謇重视志书的致用功能,“明当时之举措,便后来之寻究”,[2]V6:501强调修志要能够清晰表述某个时期内区域政治、经济、文化等各方面的状况,以资后人借鉴。张謇在南通实行地方自治,工商业与学校教育得以迅速发展,南通被打造为近代第一城。这些创新性风貌在当时独具特色。为此,张謇对《南通县图志》的框架结构与体量分配作了独特的编排,充分展现南通地方自治的各项业绩,体现其实业救国与教育兴国的理念,契合了“明当时举措,便后世寻究”的修志原则。

(三)绘图列表,重视科技手段的运用

志书的首卷多为地理卷,那么志书中地图的测绘就显得相当重要。张謇认为地图是社会发展与生产活动的重要依据,其云:“中国今日不可无精确之舆图,不必远引《周礼·司徒》之古义也。民国肇建,庶政待新,设部分职,必有所根据,以定设施。若内务之疆域、水道、警察,若财政之赋税、统计,若农商之整理荒地、修浚沟洫,若交通之铁道、航路,若教育之分配学区、证授科学,若陆海军之要塞、领海,若司法审检于民事、刑事之关系土地,无一非要。”[2]V4:315为此,他调动专业人员实地勘测并制作了南通县五千分之一比例图,二万分之一比例图,五万分之一比例图各一份,均收入《南通县图志》中,这一举措当时在全国尚属首创。[5]V1地图的科学测绘采取精良的仪器画法,改变了过去手绘的粗制方法,地图的精确性得到提高,从而更具参考价值。

张謇也重视表在志书中的应用。他认为,与图一样,表是一种“罗百世于方册之间”的工具,也具有很强的实用性与参考价值。他注重将科学技术与表的制作结合起来。在《南通县图志》中,张謇指导专业人员运用近代气象学,配合仪器将监测到的气象数据做成“气象报告表”,详细记载了当时南通城区一年内的气象状况。这是将现代气象资料录入志书的首次尝试。在物产志中,他运用近代农学方面的学科知识,编制了土宜表、农产土性表等,并记录了农产棉的质量与产量。这为后来南通地区农业的生产发展提供了科学依据。在教育志里,张謇以表格的形式着重记述了南通师范学校、狼山盲哑学校、纺织专门学校、女工(红)传习所以及南通博物苑等具有首创意义、在全国范围内具有一定影响与知名度的学校与教育机构。先进的测绘手段与形象的图示列表是《南通县图志》的创新之举。[6]

概言之,张謇正处于西学东渐的时代,运用近代科学知识与技术是其修志的一大特色。他指导团队使用当时最新式的科学仪器对自然状况进行勘测,力求得到最真实的数据,并充分将农学、气象学、图表学等知识与技术运用到修志之中。这在当时是史无前例的,并对后世来说具有借鉴意义。

(四)察录人物,彰显本地人的历史影响

张謇强调志书与人物的关联性,认为应当单开卷幅,用于书写人物。张謇对列女形象较为重视,花费较多笔墨记述列女,意在勉励贞苦守操者。他在《拟修〈东台县志〉条例》中即提出:“贞孝节烈,虽未请旌,但懿行昭著,年例相近,不妨过存,以劝贞苦,备百行女唯一终者也。”[2]V6:204在《南通县图志》中,卷17为职官表、卷18为古今人表、卷19为列传、卷20为列女传、卷21为列女表。由于时代的局限性,志书所载列女形象未必得到普遍认同。

此外,张謇在编写《〔光绪〕赣榆县志》时认为,志书记载人物应以本地为主,反对借才异地。一般而言,修志者多为本地人,乡土自豪感浓厚,为了凸显本地的历史厚重感,往往会尽可能地与非本地名人建立关联。张謇则认为,非本地人不必强行入志。可以记录流寓或任职本地的人物,但更要着重书写纯正的本地人。如此写作编排,并非排异,而是追求历史真实。