小乡村 大视野

——打造乡村志的“史诗”之路

◎尤 岩

(江苏省地方志办公室,江苏南京210004)

费孝通著 《乡土中国》

2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》明确提出,要“加强农耕文化保护传承,支持建设村史馆,修编村史、村志,开展村情教育”。乡村振兴的过程中,必须保护和发展有地方特点和民族特色的优秀传统文化,而乡村志正是乡村文化的一种标志。乡村志编纂不仅是对传统文化的弘扬,对现实中的乡村而言,更是一种综合性、标志性的地域文化建设。[1]

乡村虽然是小地方,却是“中国故事”的重要土壤;乡村研究和书写是个“小”问题,而又与中国文化的根性与前景紧密关联。在乡镇志编纂过程中,需要有大格局、大视野,关注世界之变、时代之变、历史之变,关注乡村生活与情感,立足乡村振兴与美好乡村建设,研究与记载乡村社会的变迁与价值体系,挖掘其深厚的文化底蕴与历史智慧。

一、中国农村社会的乡土性与乡村志的文化自觉

农民是前工业时代我们地球上的主要居民。像中华民族这样典型的农耕民族,在世界上是不多见的,中国人对乡土、对土地有着极为强烈的感情。“我国的问题实质上就是农民问题,中国文化实质上就是农民文化。”[2]24中国传统社会的细枝末节沉淀在中国广阔乡土里。[3]

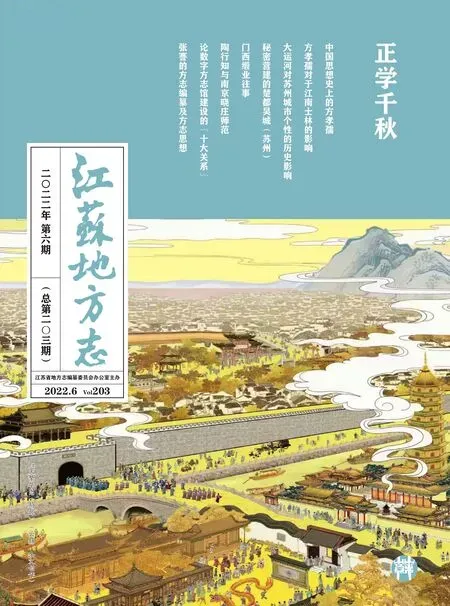

20世纪40年代后期,费孝通先生在西南联大和云南大学开讲“乡村社会学”,他将讲课的内容整理成《乡土中国》出版。他在《乡土本色》一章中指出:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”该书第一部分描述中国社会的基层,乡土社会的基本特色,人与人之间基本的交流方式,文字与乡土社会的关系。第二部分描述乡土社会的格局特色,乡土在这种格局中秩序如何维持。第三部分描述乡土社会的统治特色,主要有横暴权力、同意权力、教化权力及时势权力与乡土社会的关系。不同于当时舆论所流行的关于“走西方模式还是不走西方模式”的争辩,这部书落到实处去谈中国人具体的思想道德、价值,中国人本源的东西是什么。

在过去的70多年里,《乡土中国》给我们提供了一个理解中国社会整体性的结构。在这样的一个乡土社会中,人们的生活半径大体上就是相当于一个乡镇的范围,家族宗族圈、人际交往圈、经济交易圈(集镇与集市)、宗教信仰圈(寺庙、民间神祇、庙会)、教育文化圈,与乡镇范围大体吻合。[4]一方面,作为中国文化的根性所在,这个结构不太容易改变。另一方面,时代在发生变化,乡村也在发生变化,这样的变化,是费孝通当时没能看到的。他曾认为的“时空坐落”、去调查就能看到的时间空间,太阳升起来农民就下到地里去,金秋时节就收获谷物这样简单的时空模式,在今天已经不同了。今天农民早上起来以后,或许要先看看从各地发来的订单,他的时间和空间已经分离开了。农民开始用微信、快手去交流,去买卖,去形成一个网络。这些都是存在于“变”的框架里的新事物。因此,我们不能静态地去看中国,而要辩证地看在“变”中的“不变”和在“不变”中的“变”,并思考基层社会的逻辑,思考它的基线在今天往什么方向偏移,从中分析出中国乡村的动力和未发掘出的潜力。

在一定程度上,乡村志既是对乡土中国的书写,也是对中国农村基层的微观书写,它如同一面透镜,透视着中国基层社会。乡村志展示的是相对较小的“特定空间”,记述的人物和事件也相对普通,反映的内容更接地气。中国的地方志是以本土的地方视角看事物的,对于乡村志来说更是如此,费孝通当年进行乡土中国研究以及江村社会调查,既不同于西方人类学对殖民地心态的“他者”视角,也不同于居于中国庙堂之上的俯瞰,其本土化的学者观察视角,实际上就是一种地方志的思维方式,即地方的本土思维方式,是一种内省的形式,这要求有更高的文化自觉意识。

二、民众性和社会生活是乡村志的记述主体

今天的人们通常认为地方志是官修的官书,但忽视了乡村志与市县志的内在区别。就市县志而言,其记述主体的确是地方政府组织机构及其运行所体现的各项事业发展,带有相当程度的官书性质。但是对于乡村志来说,其记述主体则是乡民及其乡村社会生活,其性质在相当程度上属于民书。

虽然有乡镇基层政权和村庄基层自治组织存在,但是乡村更多的是由宗族、家庭、企业以及各种社会自组织组成。乡村的原住民族群,往往因姓氏集中分布而形成聚落,每个家族从他们的祖先迁徙定居于此,开枝散叶,支脉繁衍,每个家族都有世系字辈、家族组织、家族事业、杰出人物等。具体到每个家庭,家庭的世代构成、家庭成员构成,均可观见中国农村家庭结构。一旦把乡民的人口结构细分,妇女、儿童、老人、青壮年,人们所从事的不同职业,乡民的人口流动,出去的、进来的分别是什么情况,很多社会问题诸如留守儿童、老人、农村妇女及打工者、做生意的、拐卖妇女与买卖婚姻等均可细微地观察到。我们将人口结构平铺开来,就呈现了一个地区人们的生命状态和生命历程。

在乡村,普通民众的生命情感、日常生活不同于城镇生活。如农事耕作(包括农作物的种植、生长、收获,乡土器具、玩具)、乡土作物(包括谷物、蔬菜、果树等)、乡土动物(家养动物、野生动物、昆虫等)、生活方式(生老病死、文化娱乐、民间仪式节日、食物制作等)等,才是传统乡村时间的生成和展示场域,也是村志写作所要承载的乡村集体记忆之所在。[5]

“随着居住时长的增加,人们对家园的依附感不断增强,该依附主要‘在于人与人之间的关系,而不是人与物质环境之间的关系’。换句话所,地方的本质是人,而外观和风景只是微不足道的背景而已……共同体与地方之间的关系强烈地影响着彼此的身份认同。而且,地方的景观也是共同体的信仰、价值观与人际关系的呈现。”[6]

一旦把乡村志的记载重心下移,那种乡村景观、百姓的劳作与生活,百姓的欢乐与痛苦,百姓的文化与意识,便会呈现出来。

三、乡村志的情感记忆功能及其表现手段

人们的美好记忆很多与童年相关,而乡村是无数中国人生命的底色和成长的摇篮,乡村承载了无数人文化寻根的意义。尤其是近二十多年来,由于城市化、城镇化的发展,原有的乡村大量被摧毁,乡村的青壮年人口大量流出乡村,流向城市、流向东南沿海发达地区,乡村呈现空心化、衰敝化。有论者称梁鸿的《出梁庄记》具有“人间”气象,众生离家,大军般、大战般向“人间”而去,迁徙、流散、悲欢离合,构成了中国经验的浩大画卷。在异乡怀念故乡,在故乡怀念原乡,已经成为普遍的社会情绪。正是在这个的时代幕景下,乡村志承载着保留特殊时代乡愁记忆的情感慰藉功能。

作家梁鸿出版了数部以其故乡梁庄为题材的非虚构作品,她认为是否叫梁庄不是重点,实际上,它就在你身边,是你长大的村庄,乡亲们坐在树下聊天,听上去毫无意义。村头一棵大树,树上挂着很久以前的一场雨。那棵树如果不是杨树,就是槐树或者枣树。文学的语言可以告诉你村庄的每一个细节,与此同时,她也告诉你村庄所处的历史位置。这就是一种乡愁的画面。

与表现这样的乡愁相对应,乡村志需要以一种开创性的文体风格生产出地方性知识话语,创造出乡土中国的富于情味的文本形式;建构再生产出正在坍塌的乡村人自身时间观念和情感结构,塑造乡村作为一种新的文化共同体的社会集体记忆,彰显乡土社会独特而丰富的文化魅力。[5]如借鉴人类学民族志的文本类型,运用田野调查和“深描”手法,或是借鉴非虚构写作手法,在基于“事实”的前提下运用采访、口述、文献等材料,以接近新闻描写的方式来还原真实的生活经验,展现乡村风土、风俗、风情、风貌,以及“史诗”般的精神品质。

乡村志在字里行间,是可以显现人性、情感,精神、意境与审美的。而情感与理性的调和,作者的情感宣泄是文本可读的一个重要因素。[7]体现乡村志的“体例之善,文采之美”是我们的责任与愿景。

四、在乡村志编纂中推动乡村文化重建

随着城市化进程的发展,乡村逐渐被边缘化,甚至走向消亡。但是,乡村在今天依旧有特殊的价值。乡村意味着生态产业,意味着生生不息的土地、地理物产、自然、原生态、绿色有机等,意味着未来更高的生活品质。乡村和县城的生活方式与风景,在都市人,尤其是那钢筋水泥森林中长起来的新一代年轻人心中似乎充满了魅力,比如对李子柒等人生活方式的关注。

作为乡村振兴的组成部分,乡村志的编写过程同时也是发掘乡村文化资源,促进乡村文化资源转化和展示的过程。通过编修乡村志,可以盘点清楚乡村历史文化的遗存情况,明晰属于自己的名特和优势发展方向,为历史文化资源的创造性转化和创新性发展提供条件,同时也促进乡村文化的保护和发展,乡村志文本可以作为地方知识场域的一部分,成为未来可重写、可再生的乡村社会文化文本。

在中国最早开展艺术振兴乡村实践的艺术家欧宁认为,“每个时代都有每个时代的乡愁。我觉得我们不要过分浪漫化这种乡愁,要用一种比较正常的态度去看农村”。他认为,农村复兴的话,从自然环境上来讲,农村是宜居的——有山有水,人口密度低。可问题是年轻人想回去的话,他没有工作。他在农村没有工作,没有收入怎么办?农村的文化生活不行,教育资源也不行,这就会变成一个很高的门槛。欧宁认为,真正的复兴是破除“只有城市生活才是成功生活”的神话,让农村重新建立自信。

在广东,只要是经济发展之后,各村里边的祠堂牌坊马上就建起来了,这些东西一有机会就会复活,它并没有死,还留存着,整个乡村社会还是很强大的。当然,振兴乡村,并不是一味地沉溺于恢复宗族传统。1994年,浙江省永康市河头村编纂的《河头村志》以近1/3的篇幅收录了一部《河头村世系表》。它基本上依传统族谱的格式编成,但并非一族一姓之谱,而是囊括了全村52姓、1237名村民以及居外宗亲的祖宗世系。从第一大姓吕氏直到只有一户的贾氏,从明初最早定居河头、迄今已传23代的吕家到父辈才入居该村的戴、潘等家,人人入谱。各姓氏不分大小贵贱,一律以始居河头者为世系之源。传统宗谱常见的妄攀贵祖、虚构族源之弊,以及记子不记女、宗族排外性等陋规,都被消除。过去修谱的多为强宗大族,弱宗孤姓、寒门细族既无财力,也无足够的“面子”从事修谱,于是修谱便往往成了炫耀宗族势力之举。由河头村的这个《村民世系表》,在一个社区范围内打破了中华畛域,无论大姓小姓,远房近枝,都平等地获得入表资格。它以一种新型的社区凝聚力取代了昔日那种狭隘的宗族凝聚力,发挥了积极的社会功能,同时排除了“宗族功利主义”的干扰,奠定了它作为学术资料的客观和可靠性。这无疑是村民们对古老文化的成功改造与继承,体现了现代社会价值观与民族、社区的悠久文化传统之间的一种积极的结合。[2]324

乡村志并非一味地为传统的消失唱挽歌,而是让民众看到乡村振兴的新希望,诸如新产业、新农合、电商直播、民宿体验、养生养老、艺术环境空间等。围绕各地的特色资源打造特色小镇和魅力乡村,有很多成功的案例。如云南小镇斗南的定位、规划以及宣传文案策划,值得我们在编写镇村志中加以借鉴——春城无处不飞花:滇中天赐鲜花种植宝地;桃李逢春次第开:“亚洲花都”的进阶之路;春色满园关不住:一朵鲜花的“芳香之旅”;出门俱是看花人:地之利带来人之便;待到山花烂漫时:距离世界第一花市还有多远。

乡村志,姓“地”,名“时”,更属“民”。“小”的乡镇,背后是大历史和与之相对应的时代景观,也是地方志赖以生存的文化土壤和取之不尽的文化源泉。在乡村振兴建设中,科学地认识乡村的历史价值,认识乡村土地上的农人,乡村志可以弥补乡村文化领域发展的不足,为乡村建设科学、持续的发展提供历史智慧和文化内涵支撑。