良知与认知的中国之辩

——从“以真导善”与“以善启真”的互动观之

刘悦笛

(中国社会科学院 哲学研究所,北京 100732)

本文自觉使用比较哲学的方法,以陆象山和王阳明思想为考察中心,试图重思知与德之辩,但是落足点在于重新反思人类的良知与认知之间的关联,这也是中国哲学可以贡献给世界的独特之处。

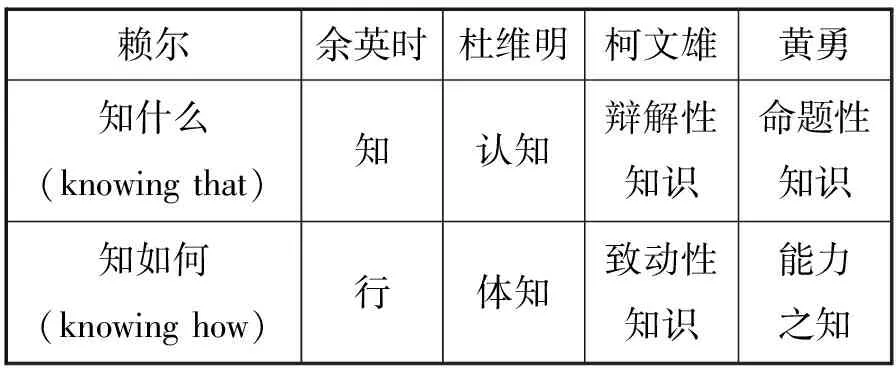

一、“知什么”(knowing that)与“知如何”(knowing how)的四种模式

英国分析哲学大家吉尔伯特·赖尔在著作《心的概念》中,明确区分出“知什么”(knowing that)和“知如何(knowing how)。赖尔的原意是:“人们完全可能是在尚未考虑让他们如何为之的任何命题之下来做事的。某些智力行为也并未受到其所用原则的任何预先承认的掌控。”(1)Gilbert Ryle,The Concept of Mind, New York: Penguin Press, 1986, p.31.这就是说,一般而言,“知什么”是命题性的知,而“知如何”则是去命题化的,这才是日常语言学派所谓两种知的根本差异所在。这种独特的区分,对中国哲学和思想的知行观的理解与阐释产生了极大的启迪。

余英时最早发现,吉尔伯特·赖尔的“‘Knowing How’和‘Knowing That’也和儒家知行先后的问题有密切相应的地方;‘Knowing How’相当于‘行’,‘Knowing That’相当于‘知’”(2)余英时:《历史与思想》,台北:联经出版事业公司,1976年版,第140页。。这就将“知什么”视为知行合一之知,而将“知如何”当做知行合一之行。杜维明则进一步进行了主题的转换,因为他更为关注中国认知的核心“体证之知”(亦即所谓的体知)的问题,并把这种体知视为:“认知和体知虽然都是属于知的行为但含意却大不相同。知道太阳系的行星绕太阳旋转是认知,知道如何骑自行车就必须是体知,两者不可混淆。道德之知与科学之知不能完全等同是目前西方伦理学的基本信念;科学之知是认知而道德之知却与体知有紧密的联系。”(3)杜维明:《魏晋玄学中的体验思想——试论王弼“圣人体无”观念的哲学意义》,《燕园论学集——汤用彤先生九十诞辰纪念》,北京:北京大学出版社,1984年版,第203页。由此,杜维明将“知什么”和“知如何”分别译为“认知”与“体知”,这就与赖尔的命题性与非命题性之分有所不同了。汉学家柯文雄则将“知什么”定位为闻见之知,认定其为辩解性或理论性的知识,而德性之知则归属于“知如何”。柯文雄的特殊贡献在于,界定其为实践性的或致动性的(actuating)知识。他认为,知作为一种道德知识(moral knowledge),乃是一种带有致动性(actuating)要素的实践知识,而不仅仅是认知,当然行就是道德行动(moral action)了。最近黄勇又提出了 knowing to(亦即所谓的动力之知)这个新的概念,在 knowing 之后加 to 就是强调能动性,这其实与柯文雄的致动性是目标一致的,给予知行合一的有效性以新的诠释(4)黄勇、崔雅琴:《论王阳明的良知概念:命题性知识,能力之知,抑或动力之知?》,《学术月刊》2016年第1期,第49-66页。。

从“知什么”(knowing that)和“知如何”(knowing how)的角度,对中国思想加以理解有四种不同模式,见表1:

表1 中国知行思想理解模式(5)刘悦笛:《中国伦理的知行合一起点何处寻?——论“生生”伦理与哲学何以可能》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期,第19-20页。

二、从良知、“吾心”到致良知

从孟子的良知到王阳明的致良知,从四端始发的小良知到涵盖宇宙的大良知,还有个中介环节必被设定其中,那就是陆象山的“吾心”。所谓“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”(6)陆九渊:《陆九渊集》,北京:中华书局,1980年版,第273页。,心由此被实体化了,乃至成为唯一的实在,如此一来,后来的阳明心学及其后学才有了北斗星般的指引。

陆象山从追问宇宙边界出发,直悟到:心即宇宙,宇宙即心,宇宙意识就是吾心意识,吾心意识即为宇宙意识,人同此心,心同此理。陆象山的这一思想转折,一般皆被追溯到孟子的“万物皆备于我”上面去,但是却有更深层的理论来源:“先生言:‘万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理。孟子就四端上指示人,岂是人心只有这四端而已?又就乍见孺子入井皆有怵惕恻隐之心一端指示人,又得此心昭然,但能充此心足矣。’乃诵:‘诚者自成也,而道自道也。诚者物之终始,云云天地之道,可一言而尽也。’”(7)陆九渊:《陆九渊集》,第423页。

从表面上看,陆象山似乎并不满意孟子的四端之示,他认为人心之善更为广博,并不仅仅是四端那般以偏概全,四端就是让人“明人性之善”的。由此也可得见,孟子所示的乃是心之本端,良知并未涵盖一切,所以我们称之为小良知,以对应于王阳明无所不包的大良知。然而,陆象山进而认定,恻隐之心作为四端之端,哪怕是以此“一端指示人”,心就可以昭然若揭,只要能扩充此心那就足够了。如此一来,孟子的推、扩、充本作为一种良能,在陆象山那里就被转化且扩而广之,所以方能“满心而发”,从而充塞宇宙天地之间。所谓“无非此理”之理,也就被归之于“心之理”,“明得此理,即是主宰”,“此理不明,内无所主”(8)陆九渊:《陆九渊集》,第4页。。

与孟子更重要的差异在于,陆象山将这种心的宇宙化与宇宙的心化,导向了诚的方向,“诚能反而思之,则是非取舍盖有隐然而动,判然而明,决然而无疑者矣”(9)陆九渊:《陆九渊集》,第376页。。这是原始儒学所未做之事,乃为宋儒们的创见,似乎是将孟子思想向思孟学派的子思一路上推。陆象山的阐释,的确更接近《中庸》篇的论述:“诚者,天之道也;诚之者,人之道也。”(10)杨天宇:《礼记译注》,上海:上海古籍出版社,2004年版,第702页。由此,陆象山才说“诚者自诚”“道者自道”。这个“自”倒是陆象山的发明,当然也是归于本心使然。但是,陆象山并没有将心囿于内心或心内,而是认定“诚者物之始终”,“心诚”密布万物,这就是天地之道,同时也就是人之道,更准确地说就是人心之道,由此“万物森然于方寸之间”。这所谓“方寸之间”所指代的即心也,乃“天所以与我,非由外铄”,然而,“终日只依借外说以为主,天之所与我者反为客”(11)陆九渊:《陆九渊集》,第4页。。

按照《中庸》篇的论述,诚与知乃是相互勾连着的:“至诚之道,可以前知。国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽。见乎蓍龟,动乎四体,祸福将至,善必先知之,不善必先知之。故至诚如神。”(12)杨天宇:《礼记译注》,第705页。尽管这里面论述的乃是与占卜相关的“前知”,与福祸的预知直接相系,因而“至诚如神”也与巫史传统息息相关(13)刘悦笛:《从“占卜感性”“占卜理性”到“占卜德性”——论〈周易〉与孔子的巫史关联与情理结构》,《周易研究》2021年第2期,第36-43页。,但是德与知本是相通的,这并无异议。由此可见,《中庸》本重知,但孟子却实现了一种转变,由此德与知就被分开了,也背离了巫史传统的本然混糅状态。

孟子所谓的良知不是知,不是求真的知识,所谓的良能不是知之能,不是掌握知识的能力。“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也”(14)金良年:《孟子译注》,上海:上海古籍出版社,2004年版,第277页。。实际上,良知无非就是心的功能性活动,就是心趋向于善的本能活动,而且越到后世此善越被推为至善。原始儒家与宋儒之间还是有根本差异的,这是由于,孟子还是以论性善为主。良知与良能,在孟子性善论的主导当中,也就是性德与性能,既是一种道德的权力,也是一种潜能的存在。恻隐之心也只是最初的善性发端,而性本身就是一种德性,也就是意指英文称为 virture 的那种美德,然而孟子伦理学却并不是西方意义的美德伦理学(Virture Ethics),因为孟子伦理当中包孕着重情的底蕴。

陆象山的转折意义,就在于把心直接实体化,也就是转化为一种英文所谓substance的那种对象,由此,良知也就等同于心。这可是一种重大的转向,因为无论是在孟子那里,还是在孔子那里,心的实体化都是根本不存在的。在重性的孟子那里,本心就是本德,并没有任何实体化的意义。按照这种思路,性即徳,心之善就是徳本性,直至朱熹都没有脱离这个主流看法。朱子对“心统性情”的阐释就是按照这一思路而来,因为心是一种具有反思功能的主体,性情之所以能统一到心上去,也不是因为心是实体化的对象,性即理才是朱熹的真正本意。

按照陆象山的发现,或者说依据他的道德直觉,“四方上下曰宇,往古来今曰宙”,“因宇宙字义,笃志圣学”(15)陆九渊:《陆九渊集》,北京:中华书局,1980年版,第273、482页。,原来宇宙是无穷的,天地就是无穷的,人在宇宙之中,由此,人的心也是无穷的。“宇宙内事,是己分内事;己分内事,是宇宙内事”(16)陆九渊:《陆九渊集》,第273页。,这也是重释孟子“万物皆备于我”的结果,只不过“我”变成了“吾心”。这“我”与“吾”,在庄子的“吾丧我”那里就是不同的,“吾”更具与宇宙相通的含义。然而,在孟子那里,并没有“我”就是宇宙本体的意义,但是到了陆象山那里,“吾心”便具有了宇宙本体的含义。这“吾心”就好似黑格尔的绝对精神、费希特的作为主体的“我”,抑或康德超越的自我,总之,心的实体化也就是一种主体化。

到了王阳明那里,接续陆象山的心化传统,在主体化上走得更远了,或者说变得更绝对了。“良知为心对本身至善的自觉”,“‘良知亦自会觉’,就是说,良知自然有辨别善恶之能力,能自觉其流行之为合中或偏倚,并有潜力使偏倚者复归于中节”(17)成中英:《中国哲学与中国文化》,台北:三民书局,1974年版,第148、151页。。关键还在于,王阳明立“致良知教”,在良知之前加了“致”的前提,在良知之后附了“教”的结果。此“致”此“教”,就又关涉到尊德性之“尊”及其与道问学之“道”的关联。如果说,陆象山只是直觉到了“吾心”的力量与潜能,更多强调一种对道德直觉的体认,到了王阳明那里,起码从“一念发动处”,知便是行,行便是知了,这便是知行合一。但问题还是,良知就是知吗?此知乃是认知意义上的知吗?

三、致知非知:德性之“尊”与问学之“道”的张力

王阳明的良知,并不是知,起码不是如今所理解的那种认知之知,这就是说,致知非知,致良知亦非达知。如此看来,良知既非“知什么”(knowing that),也非“知如何”(knowing how),因为良知之知根本不是 knowing,如果丧失了这个前提,去谈 knowing that、knowing how 抑或knowing to就根本没有意义。阳明的良知,更是一种良觉,也就是对至善的一种道德直觉。

冯耀明通过大量论证试图来证明:良知非知,致知也不是知识论,“如果知或良知不是知识,而是道德心灵之实性及其呈现之本然自觉、自得的精神状态,致知或致良知不是认知活动,而是复其道德自觉本然之明的工夫;则阳明的致良知教当然不是一种知识理论,而是一种有关实践成德之教。……本心之良知是道德主体之自觉而自得,自信而自当;本心之天理即是此道德主体由自觉而自得,自信而自当,而同时即确立一道德规范的方向。”(18)冯耀明:《中国哲学的方法论问题》,台北:允晨文化实业股份有限公司,1989年版,第51页。这个判断,笔者是基本赞同的,知致属知,致知属行,所以才知行合一。

有了致知非知的这个前提,我们再来看陆象山的论述:“伯敏问云:‘以今年校之去年,殊无寸进。’先生云:‘如何要长进?若当为者有时而不能为,不当为者有时乎为之,这个却是不长进。不恁地理会,泛然求长进,不过欲以己先人,此是胜心。……格物是下手处。’伯敏云:‘如何样格物?’先生云:‘研究物理。’伯敏云:‘天下万物不胜其繁,如何尽研究得?’先生云:‘万物皆备于我,只要明理。’”(19)陆九渊:《陆九渊集》,第440页。

这就关系到尊德性与道问学之辩。有一种曾占主流并几成共识的说法,将陆象山之尊德性与朱熹之道问学相对而出。蔡元培在《中国伦理学史》里便指出:“朱子偏于道问学,尚墨守古义,近于荀子。陆子偏于尊德性,尚自由思想,近于孟子。”(20)蔡元培:《中国伦理学史》,北京:商务印书馆,1910年版,第137-138页。这是民国初年的看法,蔡元培先生甚至将朱陆之别追随到荀孟之异。然而,到了冯友兰撰写《中国哲学史》的20世纪30时代,就已经明确反对“朱子偏重道问学,象山偏重尊德性”的说法,“此等说法,在当时即已有之。然朱子之学之最终目的,亦在于明吾心之全体大用。此为一般道学家共同之目的。故谓象山不十分注重道问学可;谓朱子不注重尊德性不可。”(21)冯友兰:《中国哲学史》,北京:商务印书馆,1934年版,第938页。这后来也成为了某种共识:朱子认定尊德性与道问学实乃不可偏废,反而是陆九渊不赞同二者相辅相成,而单以尊德性为先。

然而,在陆象山的论述当中,却总有一种反例存在,陆子也是重学问的,譬如他曾论:“学问不实,与朋友切磋不能中的,每发一论,无非泛说,内无益于己,外无益于人,此皆己之不实,不知要领所在。”(22)陆九渊:《陆九渊集》,第477-478页。然而,哪怕就是在朱熹的论述里面,这种分化也是存在的,因为恰是朱子最早援引《中庸》,以尊德性与道问学之分来释朱陆之别。他在致项安世的信当中自谓:“今子静所说专是尊德性事,而熹平日所论确是问学上多了。”(23)朱熹:《朱子文集》,北京:中华书局,1985年版,第151页。于是,面对尊德性与道问学之辩,我们在此可以转换一种追问方式,去追问尊德性之“尊”与道问学之“道”,到底是什么意义?

如此一来,尊德性与道问学之辩就被转化为“尊”与“道”之辩。因为,按照朱陆两位的本来意思,朱子从未放弃德性,陆子也没放弃问学。关键就在于,朱熹与陆象山的“尊”与“道”的方式,到底分别是什么?究竟有何差异?进而可以追问,这种朱陆的“尊”“道”之别,是否直接勾连到“性即理”与“心即理”的本体性差异?

如今看来,根据鹅湖论辩的史实,朱熹与陆象山的论辩,并没有深入到“性即理”与“心即理”的哲学差异,反而所争论的焦点就在于方法论,到底是经由格物由此致知,还是归于本心由此致良觉?鹅湖之会的当事人之一朱泰卿的事后回顾,其实还是更接近实情的:“鹅湖之会,论及教人。元晦之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离,此颇不合。”(24)陆九渊:《陆九渊集》,第491页。当然,朱亨道所论的是“教人”,鹅湖之辩也并不是一种纯哲学的探讨,而是涉及到如何知行为一地授之以道、教之以人,朱子先博后约,二陆归心后博,双方相互批判,朱批陆简,陆批朱裂,这是大家都承认的基本事实。

按照陆象山的路数,如此每日格一物的渐进方式,就好似禅宗北派的渐悟一路,历时持久而难有所长进。当被问到究竟如何格物时,陆子的答案似乎与朱子无异,不过就是“研究物理”,关键是如何研究?既然天下万物“不胜其繁”,那么,究竟如何穷尽呢?莫非要格完万物才能见心?万物皆格也是不可能的,朱子也从未有此理,而是说在格一物再一物的渐进过程当中,一定会终有体悟。陆象山则从根本上拒绝这个路数,而走的是禅宗南派的顿悟一路,既然万物都皆备于“我”,这是孟子本意,吾心便是宇宙,这是陆子新意,那就只要明理即可,这个理当然是“心即理”,“苟此心之存,则此理自明”(25)陆九渊:《陆九渊集》,第396页。,而非“性即理”。在这个终极层面上,朱陆根本殊途,但是二者毕竟同归道统。

然而,“心即理”与“性即理”的形上之分,与尊德性与道问学之异,尽管深层相联相系,但是却并没有直接的关系。汉学家田浩也有类似的判断,“朱熹一直以‘尊德性’为主要的目标,‘道问学’则为道德价值和工夫修养服务,这些名词原来只涉及教学方法的问题,而不是整体哲学的区别。”(26)[美]田浩:《朱熹的思维世界》,南京:江苏人民出版社,2009年版,第229页。如此看来,牟宗三的判断也是公正的:“朱子亦未尝不尊德性,亦未尝无‘心之德’、‘心具众理’、‘心理合一’、‘无心外之法’等语句与议论。象山、阳明亦未尝不重学、不处事、不读书。虽未章句注解、考订文献,然何必人人都作同样工作?道问学亦不必定在某一形态也。是则其争论实可不必,而亦不必是两系统之异。”(27)牟宗三:《心体与性体》(上),长春:吉林出版集团,2013年版,第49页。牟宗三甚至认为朱陆之争,都大可不必,因为他们的辩论并未涉及到两个哲学系统的差异,也就是未上升到形而上的层面。

四、超越方法之外:形而上与形而下皆通贯

既然鹅湖论辩只是方法论之争,回到哲思系统,这又关系到形而上与形而下之辩,且看这段论述:“或谓先生之学,是道德、性命,形而上者;晦翁之学,是名物、度数,形而下者。学者当兼二先生之学。先生云:“足下如此说晦翁,晦翁未伏。晦翁之学,自谓一贯,但其见道不明,终不足以一贯耳。吾尝与晦翁书云:‘揣量模写之工,依放假借之似,其条画足以自信,其节目足以自安。’此言切中晦翁之膏肓。”(28)陆九渊:《陆九渊集》,第419-420页。

在此,陆象山被问道:是不是您之学乃是形而上的,而朱熹之学乃是形而下的呢?这似乎就已明确区分朱陆,因为前者之学是道德、性命之学,后者之学则是名物、度数之学,而提问者总结说:真正的学问乃是兼有二者,从而倾向于一种持中的调和论。陆象山本人却并不赞同这种形而上与形而下割裂的看法,说如此定位朱熹,就连朱熹本人也不会赞同,朱子和陆子都是追求“道通为一”的,且“上下贯通”的。提问者则是在先行割裂形而上与形而下之后,又是试图弥合二者的分离,这个断裂问题在朱陆自身那里反倒是不存在的。陆象山认定朱熹的问题,并不是在于割裂上下,反而在于他试图一贯,但是“见道不明”,未归之于“心”之道也。

关于形而上与形而下,陆象山本人说得极其明确,他主张道器不分:“自形而上者言之谓之道,自形而下者言之谓之器。天地亦是器,其生覆形载必有理。”(29)陆九渊:《陆九渊集》,第476页。但是他所尊的理,却不同于朱熹的理。尊德性之“尊”,到底是心之尊,还是“性之尊”?主张“性即理”的朱熹,当然是赞同后者,力主“心即理”的象山,当然是倾向前者,朱陆最终分殊即在此,二者所尊的对象与方式皆为殊途的。

至于道问学之“道”,到底是哪个“道”?是言说之意义?还是遵从的意味?无论如何,此“道”乃是一步又一步的来做的,不同于“尊”那种南派禅宗式的顿悟。而且,“尊”只是心悟,“道”则是行动。或者结合王阳明的论述,知致的方式属“道”,道问学之“道”;而致知的方式属“尊”,尊德性之“尊”。在朱熹那里,“朱子所说的固有自足之知乃是良知,而其知至之知或真知之知(即德性之知)乃是心全具理以为性的道德自觉,一种道德自我承担的精神境界。良知乃是就道德直觉之潜在性言,而知至之知则是就此道德自觉之全幅朗现言。无论是忽然而觉的良知之发或大悟全觉的知之至,都是指一种道德自觉的心灵状态。致知就是致此良知,以臻于知之至的境界。”(30)冯耀明:《中国哲学的方法论问题》,第51页。但无论如何释读,道德与认知都不该是割裂的,而是有着更为内在的深度关联。

的确,一般意义上的德与知,主要涉及到两方面,汉学家耿宁指出:“一方面是那些本原的伦理开放性和人心的倾向与直接的道德意识(良心),另一方面是关于经验事实的信息的、习得的知识。毫无疑问,为了能够作出善的行为,必须了解许多外部的实际情况。……仅凭单纯的意向(志向)还不能使一种善的行为成为可能。”(31)[瑞士]耿宁著,倪梁康译:《人生第一等事:王阳明及其后学论“致良知”》(下),北京:商务印书馆,2014年版,第1073页。这种知识特指“信息知识”。我们言说德与知关联之知,就是主要针对知识而言。耿宁认定王阳明的良知本初就是一种所谓的本原知识,然而这种知识还是知吗?按照耿宁的阐发,这种本原知识不仅是道德意识(良心),而且也是本原知识的本己本质,范围要比道德意识宽泛得多,并且是指一种始终完善的真正本质(本体)。其实,这种现象学还原已经属于过度阐释。王阳明的良知再超出道德意识,也还是以德性为核心。实际上,本原知识更多是识而非知,起码并不等于实际意义上的知道,它应该还是一种自觉的道德意识。

在这个意义上,从陆象山到王阳明恰恰割裂了德性之“尊”与问学之“道”,从而试图用前者去涵盖与包纳后者,这也是到了牟宗三那里试图从“良知坎限”开出民主科学的根源缺憾所在。从陆王心学一开端就已经割裂了德与知,而如今恰恰是要找回认知与良知的本然关联,这也是中国哲学可以贡献给世界的独特之处。

五、“以真导善”与“以善启真”的互动:重思人类的良知与认知关联

2019年第八届嵩山论坛的会议主旨里曾谈到良知与理性的关系:“人若丧失了良知,则不堪为人;人若失去了理性,则无法生存。”“良知让理性具有方向性,不致堕为工具主义;理性让良知具有可行性,不会沦为空虚无用。”(32)嵩山论坛2019年会:《会议简介》,北京大学高等人文研究院网站,2019年9月,http://iahs.pku.edu.cn/subject/songshan2019/brief/。这便涉及到良知与认知之间的重要关联,需要从中西方思想互动的角度,来加以重新反思。

实际上,良知与认知不分,恰恰是中国哲学智慧的优长与短板所在,既是独到之处也是缺憾所在,这就涉及到“以真导善”与“以善启真”及其互动关系。启蒙时代以来,随着文化领域的“理性结构”分化,“西方思想的主流就在于认知—工具”(cognitive-instrumental)、“道德—实践”(moral-practical)与“审美—表现”(aesthetic-expressive)的理性活动相互绝缘发展,对应的真、善、美的基本范畴被现代性割裂开来。

众所周知,自伊曼努尔·康德《判断力批判》这座连通知识规范与道德本体的理论桥梁被架成之后,这三者便更明确地对应着人类知、情、意的不同领域,同时,在思维范式上深刻地影响了其后两百余载的欧洲乃至西方的整个思想。从马克斯·韦伯的古典社会学到尤尔根·哈贝马斯的现代社会批判理论,也在一脉相承地阐述着这种历史性的断裂。他们都试图证明,在社会发展事实的维度上,客观的科学、普遍的道德和法律、自律性的艺术之间的分裂发展确实存在而且愈演愈烈。这也就是当代社会哲学家哈贝马斯所警惕的“整个生活系统”所陷入的分裂状态。

的确,直到18世纪末期,从制度化的角度看,随着曾一统天下的宗教与形而上学的世界观在欧洲的崩溃,科学、道德和艺术都自立门户,从而分化为不同的“自主性”活动领域,各自探讨自身所独有的“知识性(knowledge)问题”、 “正义性(justice)问题”与“趣味性(taste)问题”,它们分别对应着“真理”(truth)、“规范性的正当”(normative rightness)和“本真性或美”(authenticity or beauty)的方面(33)Jürgen Habermas, “Modernity—An Incomplete Project”, The Anti-Aesthetics: Essays on Postmodern Culture,ed. by Hal Forster ,Alaskan:Bay Press: The New Press, 1983, pp.8-12.。

然而,在中国思想当中源远流长的知与徳之间互通,乃是符合当今德性认识论的最新发展的,中西方思想又有殊途同归的趋势。这种最新的道德认识理论认定认知德性与道德德性是内在关联的,而非传统西方思想那般出于相互断裂的状态之中。

按照这种德性认识论的阐释,所谓认知德性:“(a)是以天性才能为基础获得的一种品质;(b)它令一个人在理智上变得出类拔萃,并带给他与其天性相符的快乐;(c)它激励人去发现理智活动的对象本身,也就是去发现真理;(d)它保证人成功达到目标。”(34)[法]罗杰·布伊维著,何红梅译:《美学实在论》,北京:中国社会科学出版社,2017年版,第73-74页。这就是我们所说的“以善启真”。历史上的科学家在追求科学真理的时候,往往具有这种品性,这激励他们去发现真理,使得人类科学得以发展,爱因斯坦对人类的道德关怀是最为典范的例证:“在我们这个时代,科学家和工程师担负着特殊的道德责任”,“制度要是得不到个体责任感的支持,在道德的意义上就是无能的。努力唤起和加强这种个体责任感乃是对人类的重要贡献”(35)[美]阿尔伯特·爱因斯坦著,张卜天译:《我的世界观》,北京,商务印书馆,2018年版,第14页。。

与此同时,道德还要限制认知,要给认知以人性化的方向。科学可以解决人类发展的难题,特别是近三十年来的生物科技与人工智能发展,更是极大地拓展了人类的边界,从而走向了所谓的“后人类时代”(post-human era)。然而,如果没有道德的限定,科技就会走向偏失甚至反人类的路向上去。正如当今的伦理学,一定要为克隆技术设定伦理规范,如果克隆出两个父亲,究竟该向谁“行孝”呢?人工智能也是如此,道德也要为其设定限度,如果无限发展出更为强大的智能机器人,它们在下棋这样的理智上已经超越人类,力量还比人类更为巨大,如果他们拥有了“模拟”人类化的情感,那么,人类本身是不是最终该被机器人所统治了呢?

针对中国传统所具有的本然缺憾,方东美以一种“广大和谐的心灵”来统合“真、善、美、神圣”,提出了发挥“学统”精神,显示永恒价值的欲求。理由在于:“综观中国的学术思想,先秦时讲‘天人合德’,汉儒虽陋,也要讲 ‘天人合一’,下逮宋明清儒,尤重 ‘明天人之际’,讲 ‘天人不二’。由此以观中国哲学,从无所谓‘孤立系统’,也从未有一门学问可与他种学问截然分离而独立自行者。职此之故,我们要讲‘学统’,而不是讲在精神上偏狭武断的‘道统’。”唯有如此,“无论在哲学研究方面,或是宗教乃至自然科学的研究方面,我们都可以发现‘学统’观念较之 ‘道统’观念,更能够把握宗教、道德、艺术的真理和价值,更能够使它们融会在精神生活中,而成为高妙的超诣之境界。”(36)方东美:《新儒家哲学十八讲》,台北:黎明文化事业股份有限公司,1983年版,第44、45页。这种具有纠偏性质的融会贯通的方法,给我们以很大启示,这才是一种更为综合的真善美相互统合之路径。

由此,方东美提出新的“天人之际”的构想:“所谓‘天人之际’,即是在人的实际生活之中,一切生命活动都要安排在世界上切实妥当的层次与结构中,然后依此层次与结构而与其他的生命活动取得联系。假使你成就一种价值,就同别的价值联结起来,再导引其他的价值。如此彼此涵蕴,交光相映,方有所谓 ‘天人之际’,才可以把个体的生命安排在客观世界的各种境界、各种层级之中,实现艺术的美、道德的善。同时在‘Scale of value’(价值品级)这方面看起来,尤须尽善尽美。换言之,美善相因,一致贯串于宗教的神圣价值,全般体现在哲学智慧中,而成为真理!”(37)方东美:《新儒家哲学十八讲》,第43页。由此可见,中国人可以走一条本土化的统合真善美之途,方东美在真善美之外加上“神圣”之维,显示出一种统合的可能性,而这也是中国人所追寻的一种“天人之际”之境。

质言之,从人类的真善关联来看,“以真导善”与“以善启真”恰为真善关联的两个基本维度,中国古典哲学尽管更倾向于在“以真导善”上逡巡反思,但也在“以善启真”上给当代发展以诸多启示。

- 管子学刊的其它文章

- 先秦纵横家对诸子学派的学术批评

- 学者介绍