20世纪初《共产党宣言》在中国的翻译与传播

——基于国际视野的考证研究

仲玉花

(天津外国语大学 中央文献翻译研究基地,天津 300204)

中国近代翻译史上,马克思主义的译介是浓墨重彩的一笔。清末民初,知识分子取道日本,通过翻译等方式为中国引入了马克思主义。随着马克思主义理论研究,特别是马克思主义传播史研究的深入发展,整理、考证先驱译者为我们留下的这些浩如烟海的马克思主义文献变得尤为重要。除了比较完整的马克思主义著作文本之外,保存在国外的片段、零散的史料和文本也需要进一步挖掘和整理。《共产党宣言》是马克思主义汉译史上翻译次数最多的著作,经历了摘译、节译等零星译介到完整译介,再到重译的汉译历程。

《共产党宣言》在学界的关注度一直较高,近年来研究成果颇丰。其中,对《共产党宣言》的译介和传播过程的关注不在少数,如方红和王克非[1]、王海军[2]考察了知识分子对《共产党宣言》的主体性、选择性译介及其选择性传播过程。贺团卫[3]从《共产党宣言》在四个历史时期的译介和传播着手,系统研究了全译本的形成、版本变化以及历史意义。然而,学者们基本都以汉译本为考察对象,而未将目光置于译介底本上,忽略了20世纪初早期译者参考和译介的日文文献。之所以出现这种情况,或许是受到日文史料收集困难的制约,也或许是受到外语(日语)本身的制约。因此,本文在国际比较和历史比较的视野下,将《共产党宣言》早期译介的日文底本和和中文译本,以及与此相关的散见于国内外的历史资料都纳入考察范围,通过汉日文本的对比考证,以期追溯乃至厘清译介的源头,系统梳理《共产党宣言》的早期汉译历程,深入探究马克思主义在中国的传入和早期传播。

一、20世纪初的零星译介

“甲午战争一告结束,社会主义运动的舞台就开始了。”[4]19世纪末20世纪初,西方社会主义学说开始在日本广泛传播,社会主义学说著作和译著的出版高峰期也随之而来。鸦片战争的爆发,使中国沦为半殖民地半封建社会。随着西方列强的入侵以及西方各种文化思潮向中国的渗透,有识之士希望学习和借鉴西方而救亡图存。1896年,首批官派留学生赴日留学。1906年,留日学生数量达到一万三四千名。[5]中国赴日留学热潮的兴起,促成了近代中国知识分子在日本与西方社会主义思潮的相遇。留日知识分子通过创办刊物、译书机构和出版社,掀起了经由日本这条渠道对社会主义学说类著作的翻译高潮。

1903年2月广智书局出版的赵必振译的《近世社会主义》中,首次出现了《共产党宣言》中的最后一段话的汉译:“同盟者望无隐蔽其意见及目的,宣布吾人之公言,以贯彻吾人之目的,惟向现社会之组织,而加一大改革,去治者之阶级,因此共产的革命而自警。然吾人之劳动者,于脱其束缚之外,不敢别有他望,不过结合全世界之劳动者,而成一新社会耳。”[6]《近世社会主义》是福井准造的著作,原著出版于1899年(明治32年)。该书分为四编,第二编“第二期之社会主义——德意志之社会主义”详细介绍了马克思恩格斯生平及学说,并提及了《共产党宣言》中最后段落的经典内容,即“同盟は其意見及び目的を隠蔽するを望まず、故に吾人は公言す、吾人の目的を貫徹せんがためには、只現社会の組織に向て一大改革を加えるの要あることを、治者の階級は此れ共産的革命を戦慄すべし、然れども吾人労働者は只其束縛を脱するの外敢えて他意なく、斯くの如にして以て更に一新社会を作為せんとす、然世界の労働者よ、来り以て結合せよ。”[7]在此之前,《共产党宣言》尚未有汉译出现,而仅限于关于马克思的片言只语的介绍。如1899年2月刊登在《万国公报》上的《大同学》第一章“今世景象”记载称:“其以百工领袖著名者,英人马克思也。马克思之言曰:纠股办事之人,其权笼罩五洲。”[8]再如,1902年梁启超在《进化论革命者颉德之学说》中指出:“今之德国,有最占势力之二大思想:一曰麦喀士之社会主义,二曰尼志埃之个人主义。”[9]因此,赵必振译本《近世社会主义》对《共产党宣言》内容的摘译,是《共产党宣言》汉译史上最早的翻译。

1903年10月出版的中国达识译社译的《社会主义神髓》汉译本中,也出现了《共产党宣言》英文版序言的部分内容。《社会主义神髓》是日本社会主义思想家幸德秋水的代表性著作,于1903年7月由东京朝报社出版。该书大体上以《共产党宣言》和《社会主义从空想到科学的发展》为依据写成。汉译本《社会主义神髓》中翻译的《共产党宣言》内容为:“有史以来,不问何处何时,一切社会之所以组织者,必以经济的生产及交换之方法为根底。即如其时代之政治及历史,要亦不能外此而得解释。”[10]156

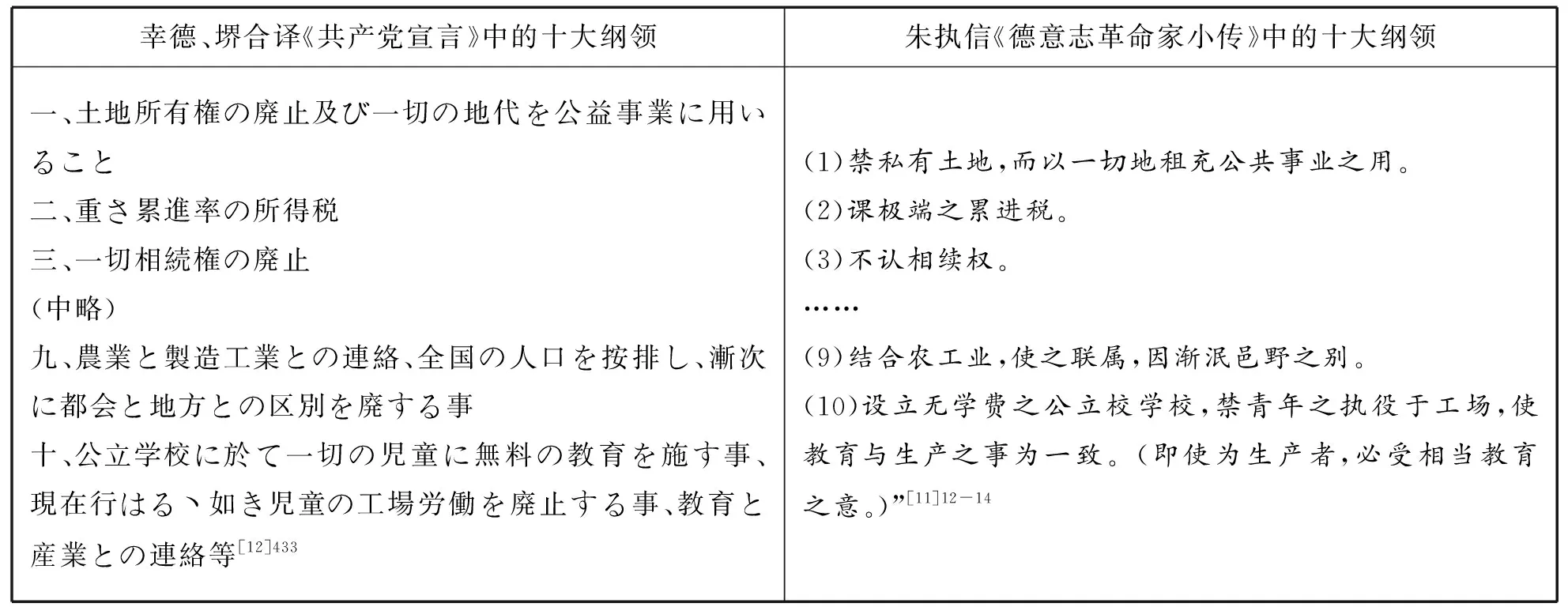

1905年11月蛰伸(朱执信)在《民报》发表的《德意志社会革命家小传》中多次出现《共产党宣言》的内容,如:“自草昧混沌而降,至于吾今有生,所谓历史者,何一非阶级争斗之陈迹乎。”[11]11-12“凡共产主义学者,知隐其目的与意思之事,为不衷而可耻。公言其去社会上一切不平组织而更新之行为,则其目的,自不久达。于是压制吾辈、轻侮吾辈之众,将于吾侪之勇进焉詟伏。于是世界为平民的,而乐恺之声,乃将达于渊泉。噫来!各地之平民,其安可以不奋也。”[11]12此外,朱执信在文中还详细介绍了《共产党宣言》第二章中的十条社会经济措施,即十大纲领。据推测,此部分内容可能是朱执信根据幸德秋水和堺利彦合译的《共产党宣言》日文版(1904年)翻译的。对比十大纲领在幸德、堺合译《共产党宣言》与《德意志社会革命家小传》中的日文和中文表述,如表1所示。

表1 幸德、堺合译《共产党宣言》与《德意志社会革命家小传》中十大纲领的文本对比

由表1可见,朱执信在《德意志社会革命家小传》中所介绍的十大纲领实际上是对幸德和堺合译的《共产党宣言》中十大纲领的翻译,而且文中“累进税”“相续权”等术语完全是原文中的概念。朱执信于1905年春赴日留学,进入东京法政大学学习。而此前,日本著名报纸《周刊平民新闻》于1904年刊登了幸德秋水和堺利彦合译的《共产党宣言》日文版。由此可以认为,朱执信极有可能参考了日文版的《共产党宣言》并摘译了其中的十大纲领和经典论断。

1906年6月刊登在《民报》第5期的《万国社会党大会略史》中,作者宋教仁摘译了《共产党宣言》最后一段话:“吾人之目的,一依颠复现时一切之社会组织而达者,须使权力阶级战慄恐惧于共产的革命之前。盖平民所决者,惟铁锁耳,而所得者,则全世界也。”[10]244《万国社会党大会略史》为大杉荣著《万国社会党大会略史》的译文,而宋教仁摘译的《共产党宣言》最后一段话在相应的原文中实际上为:“マルクス共産党宣言の結尾に之を喝破して言わずや、万国の労働者団結せよと。”[13]60对比可知,对于这段《共产党宣言》经典论断,宋教仁并未原原本本地翻译原文,而是补充了相关内容,进而完整地摘译了出来。

由上可见,20世纪初知识分子对《共产党宣言》的译介主要集中在早期社会主义学说和马克思主义日文著作的汉译本中,并且仅仅是对部分经典段落和重要内容的摘译或者节译。通过对原文和译文的对比考证可以清晰地看出,无论是《近世社会主义》,还是《社会主义神髓》,亦或是《德意志社会革命家小传》,译文都使用了很多日文原文中的词汇,如“现社会之组织”“治者之阶级”“共产的革命”“改革”“劳动者”“经济的生产”“交换之方法”等。“翻译是不同语言之间的转换,所以吸收原语中的一些语言手段不仅是必要的,而且还是必然的。”[14]42因此,将日文原文中的诸多概念和术语“吸收”进译文,是清末汉译日文书籍的一大特征,也是近代知识分子接受、阐释外来文化的一种方式。当然,就其结果而言,早期知识分子通过摘译、节译等零星译介的方式,开启了马克思主义在近代中国的翻译和传播历程。

二、《共产党宣言》首个汉译本

翻译活动的发生及其涉及的领域,“和译语文化的各个层面有关,尤其是和意识文化直接相关”[14]40,即文化的需求程度影响翻译活动的规模和内容。在社会主义思潮越来越受到早期进步知识分子关注的时候,1908年《天义》报第15卷刊登了民鸣译《共产党宣言》英文版序言。增刊(第16—19册合刊)刊登了汉译《共产党宣言》引言和正文第一章。“文化是不能自给自足的。一个民族的文化只有吸收其他民族的文化才能不断发展。”[14]40那么,翻译便是吸收外域文化的渠道之一。刊登在《天义》报第2卷的“社会主义讲习会广告”称:“近岁以来,社会主义盛于西欧,蔓延于日本,而中国学者则鲜闻其说。”[15]509为“发挥光大,以饷我国民”,社会主义讲习会特编译“《共产党宣言》……马尔克斯等著”[15]326系列书籍,并“不日出版。”由此可见,《共产党宣言》备受留日知识分子的关注。据考证,民鸣译本是以1906年刊登在《社会主义研究》上的幸德秋水和堺利彦合译的日文版本为底本的。[1]《天义》报增刊刊登的申叔(刘师培)所作《共产党宣言序》也指出:“《共产党宣言》,马尔克斯、因格尔斯所合著。欧美各国,译本众多,具见于因氏叙中。日本堺利彦君,曾据英文本直译;而民鸣君复译以华文。”[15]509

民鸣译的《共产党宣言》英文版序言开篇即明确了《共产党宣言》在国际共产主义运动中的历史地位:“此宣言者,乃发表共产主义同盟之纲领者也。”[15]461并详细介绍了《共产党宣言》的诞生及传播情况:“共产主义同盟为劳动者之团体。始仅限于德意志,后乃播于各国。”[15]461“一千八百四十八年一月稿成。先以德文起草,二月二十四日(佛兰西革命数周前)乃送之伦敦活版所。……即而和兰译及波兰译,遂次第刊行于世。”[15]461文中明确译出《共产党宣言》的基本思想:“则人类之全历史者,自土地共有之种族社会消灭后,常为阶级斗争之历史,即掠夺阶级与被掠夺阶级,压制阶级与被压制阶级对抗之历史也。”[15]466并指出“宣言虽二人所合作”,其核心思想“乃出自马尔克斯者”。

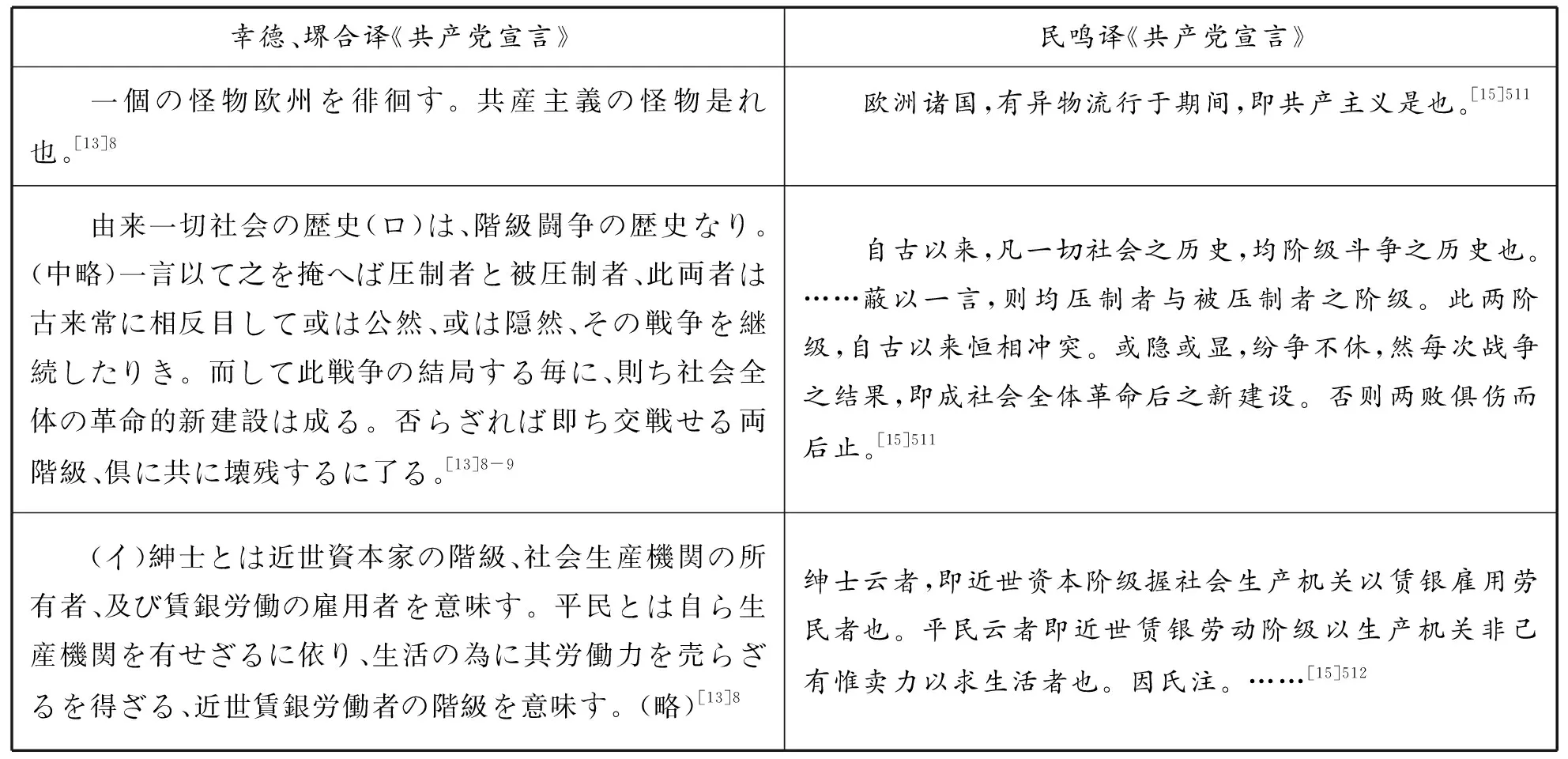

民鸣译《共产党宣言》英文版序言不仅以时间为主线完整梳理了《共产党宣言》的整个形成、产生过程及其译介传播情况,而且明确了《共产党宣言》的基本思想等内容,是《共产党宣言》英文版序言最早最完整的汉译。民鸣作为《共产党宣言》最早的汉译本译者,是如何在当时的社会文化语境下阐释一些重要的概念和术语的呢?那么,以《共产党宣言》引言和第一章为例,通过原文和译文的对比来进行梳理,如表2所示。

表2 《共产党宣言》幸德、堺合译日文版与民鸣译中文版对比

表2所举例文为《共产党宣言》引言和第一章起始部分。如例文对比所示,民鸣译本基本保持了原文文体特征,且大量“借用”了原文中的日文汉字术语即“和制汉语”,尤其是原文中“紳士”“平民”“社会生産機関”“労働者”等术语在民鸣译本中被频繁使用。据调查显示,民鸣译本与幸德秋水和堺利彦合译日译本中的词汇相似度达75%以上。[16]有研究认为,早期知识分子在《共产党宣言》汉译中之所以使用“绅士”“平民”而非“资产阶级”“无产阶级”这样的译词,是基于对中国传统文化的考虑。然而,通过译介底本和译文的对比,会发现20世纪初《共产党宣言》的汉译受到了原文的极大影响。如前所述,原文词汇在汉译本中的大量使用是当时汉译日本书籍的整体特征。再者,不同民族文化的强弱对翻译具有极大的影响。相较于明治维新后的日本文化而言,清末的中国文化处于弱势的地位。在清末留日知识分子看来,日本之所以能够在明治维新后变身强国,就是因为日本积极引入西方先进思潮并进行了本土语境下的重构。因此,借鉴日本的经验,将日本选择性翻译的或已经在日本介绍的西方社会主义学说转译成中文并在中文语境中进行思想重构,是解决民族危亡的一条途径。

在《天义》报刊登的《共产党宣言》英文版序言文末,另有文字称:“宣言全文亦由民鸣君译出,另于下册增刊号载之。”[15]468遗憾的是,除增刊(第16—19册合刊)刊登的《共产党宣言》民鸣译引言和正文第一章之外,此后再未出现其余章节的译文。然而,民鸣译《共产党宣言》是我国最早最完整的《共产党宣言》汉译本,在马克思主义传入中国的进程中具有不可替代的历史地位。

三、民国初年的译介

1910年,日本政府以幸德秋水等人“企图暗杀天皇”为借口,逮捕了幸德秋水及数百名社会主义者和无政府主义者。1911年1月,幸德秋水等十二人被处以死刑,这就是血腥的“大逆事件”。从此,日本的社会主义运动受到了严重的打击,进入了所谓的“冬眠时代”。社会主义思潮在中国的译介和传播因此而受到影响,辛亥革命前后的译作数量有所减少。值得一提的是,1912年,署名为“蛰伸译述、煮尘重治”的《社会主义大家马儿克之学说》一文对《共产党宣言》作了详细介绍。“蛰伸”即朱执信。据考证,“煮尘”即王缁尘,《新世界》主编。[17]经过“重治”的《社会主义大家马儿克之学说》由“绪论”“传略”“共产主义宣言书之概略”“《资本论》之概略”四部分组成。整篇文章与朱执信《德意志社会革命家列传》内容高度相似,可以看作是后文的扩展。关于这两篇文章对《共产党宣言》经典内容的相似介绍进行列表对比,如表3所示。

表3中这两篇文章对《共产党宣言》经典论断的介绍表述极其相似,尤其是“阶级争斗”“共产主义学者”“资本家雇主”“劳动者”等术语概念基本一致。因此,根据“蛰伸译述”等重要线索及文本对比,可将该文看作是在《德意志社会革命家列传》基础上所做的扩充。基于史料推测,朱执信写作时极有可能参考了日文版《共产党宣言》并摘译了其中部分内容。而且,《德意志社会革命家列传》中还有朱执信对《共产党宣言》的译述。所谓译述,是指译者用自己的语言转述原作的主要内容或部分内容而不拘泥于原作的形式,其方式包括先译后述和夹译夹述。[18]朱执信文中出现了多次此类情况,如“故其宣言曰:‘自草昧混沌而降至于今兹,所谓历史者,何一非人类阶级争斗之陈迹乎。’取者与被取者相戕,而治者与被治者交争也,纷纷纭纭,不可卒纪。虽人文发展之世,亦习以谓常,而莫之或讶。是殆亦不可逃者也。今日吾辈所处社会方若是,于此而不探之其本原以求正焉,则掠夺不去,压制不息,阶级之争,不变尤昔。”[11]11-12而《共产党宣言》日文版中对应的原文为“由来一切社会の歴史は、階級闘争の歴史なり。”[12]428对其后的“圧制者と被圧制者、此両者は古来常に相反目して或は公然、或は隠然、其戦争を継続したりき(略)”等内容,朱执信并未直接译出,而是以“译述”的方式转述了原文信息,即“取者与被取者相戕,而治者与被治者交争也,纷纷纭纭,不可卒纪……”受《德意志社会革命家列传》的影响,《社会主义大家马儿克之学说》一文对《共产党宣言》的介绍,除经典段落的摘译之外,也出现了多处“译述”的痕迹。例如,上述例文在“煮尘”笔下则为“取者与被取者相戕,而治者与被治者交争也,纷纷纭纭,不可卒纪。虽至今日人文发展之世,亦习以为常,而莫之或怪。吾辈处今日之社会,不探求其本原,而为救正之之方,则掠夺不去,压制不息,阶级之争永无已时。”[10]301翻译是“将处于原语文化中的原作转换成译语后移植到译语文化当中的一个复杂过程。”[14]3显然,朱执信与煮尘将《共产党宣言》日文版中的重要内容“移植”进入汉语,且“译述”后的译文完全符合汉语表达习惯,而非对原作“忠实”的直译。

严格来讲,“蛰伸译述、煮尘重治”的《社会主义大家马儿克之学说》是对朱执信《德意志社会革命家小传》中《马尔克》一节的扩充,但与后者不同的是,前者在“绪论”里赞颂了马克思社会主义学说及其伟大功绩,并盛赞《共产党宣言》“不啻二十世纪社会革命之引导线”,是“大同太平新世界之原动力”[10]298。由此,明确了该文写作目的:“(马儿克)见道甚深,处义至勇,而吾党所亦崇拜之、而景仰之者哉!吾于是乎不得不先将马儿克之行义、之学说绍介于吾同党、吾同胞,知所信从而知所则效焉。”[10]299这些都是朱执信原文中没有的。整体而言,“蛰伸译述、煮尘重治”的《社会主义大家马儿克之学说》重点介绍了马克思主义,比数年前朱执信对马克思主义的认识更进了一步。马克思主义传入中国,既与中国传统文化中的优秀成分相结合,又在中国革命实践中有所创造与发展。《社会主义大家马儿克之学说》是民国初年对《共产党宣言》译介的代表之作,也是此时期马克思主义传播的重要文章。

四、结语

近代知识分子经由日本渠道对早期马克思主义文献的译介,无论在中国近代翻译史还是在中国马克思主义传播史上,都做出了极其重要的贡献。一百多年来,无数先驱译者历尽艰难为中国输入了浩瀚如烟的马克思主义经典文献。梳理、考证这些文献的翻译历程,挖掘、整理经典文献乃至零散文本,是系统推进中国马克思主义研究的重要工作之一。然而,仅依赖汉译本,或者仅考证经典文本的翻译,难以深入而全面地研究早期马克思主义文献的翻译与传播。那些散见于国内外的文本资料及译介原文,也应引起关注。

本文立足于国际比较与历史比较的视野,将译介原文和译文、国内外历史资料以及零散史料都纳入考察范围,从翻译学和文献学视角梳理了20世纪初《共产党宣言》在《近世社会主义》《社会主义神髓》《德意志社会革命家列传》等译著、译文中的零星译介,及首个汉译本——民鸣译本的汉译历程,同时探究和还原了近代知识分子在大语境和小语境即社会历史语境和文本语境下的早期译介活动风貌,清晰地勾勒出了马克思主义经典巨著《共产党宣言》的早期汉译和传播路径。