南方红壤丘陵区公路路域生态脆弱性空间分异规律

李春强,王 琳,2,3,刘智才,2,3,刘 辉,张冬珠

(1. 福州大学 环境与资源学院,福建 福州 350108;2. 福州大学 遥感信息工程研究所,福建 福州 350108;3. 福建省水土流失遥感监测评估与灾害防治重点实验室,福建 福州 350108)

0 引言

自20世纪80年代“生态脆弱带”的概念提出后[1],生态脆弱性逐渐成为全球环境和生态变化研究中的热点问题,受到国内外学者的广泛关注,针对生态脆弱性评价的理论框架、评价模型和应用研究区域展开了众多研究。

在全球尺度上,Nguyen等[2]结合全球人口普查数据集,提取5组领域的16个影响因子,构建了全球生态环境脆弱性评估模型,绘制了全球规模的生态脆弱性地图。在城市和区域尺度上,王志杰等[3]用空间主成分分析法对汉中市生态脆弱性进行定量评价,并从不同海拔梯度、行政区划研究其空间分布特征。姚昆等[4]结合GIS技术与AHP-PCA熵组合权重模型构建评价指标体系,综合对比与分析了大渡河中上游地区2000—2015年不同时期的生态脆弱性状况。徐超璇等[5]基于SRP模型,结合主成分分析法和地理探测器,选取14项指标构建生态脆弱性评价体系,研究了张家口地区的生态脆弱状况及主要影响因素。也有学者针对不同产业生态聚集区进行了脆弱性研究,如邓伟等[6]利用Landsat-7 ETM+卫星影像对北方农牧交错带的生态脆弱性进行综合评估,揭示了研究区生态脆弱性程度及其分布差异。Dzoga等[7]采用文献审查、社会经济调查,计算了1983—2015年温度和降水量的变化来确定暴露、敏感性和适应性指标,从而研究了肯尼亚沿海捕鱼区应对气候变化的生态脆弱性特征。Dobkowitz等[8]在现有脆弱指数基础上建立了3尺度6个独立指数的评估体系,来评估气候变化影响下巴西东北部农业的生态脆弱性特征。

总体来说,这些研究大都集中于宏观区域尺度,且更多关注的是区域生态脆弱性的总体特征、生态脆弱性的评价方法或评价指标体系建设,而有针对性地对工程建设项目的小尺度生态脆弱性研究尚不多见。近年来虽有部分针对高速公路路域生态环境监测、评价的研究,如杨晶等[9]用RSEI监测嘉赤公路建设对路域生态质量的影响程度,通过计算环境变优变差的面积及百分比得出2013—2017年间整体路域环境质量先变差后改善的结论;石振武等[10]基于TOPSIS模型对黑龙江省公路施工路域生态环境进行评价研究,用组合赋权法构建出较为科学合理的评价指标体系,但这些研究大多停留在环境评价、生态监测层面,没有引入生态脆弱性及其脆弱程度等级的理念,而进一步描述路域生态脆弱性空间分异规律的研究则更少。莆炎高速所处的南方红壤丘陵山区属于全国八大生态脆弱区之一[11],土质松软,地势较高,易引发水土流失等生态脆弱性问题,以其为研究对象,开展公路建设项目尺度下的生态脆弱性研究,探寻公路建设活动与路域生态脆弱性程度的空间分异规律,具有典型性和代表性,以期为公路工程建设对生态脆弱区路域生态环境的空间影响研究提供帮助和参考,为公路设计施工及运营养护等全过程管理提供理论依据和决策支持。

1 研究区及数据源

1.1 研究区概况

莆炎高速公路是我国沈海高速(G15)横七连接线(G1517)的重要组成部分,东起福建省莆田市,经江西省,直达湖南省的炎陵县。本研究范围为福建三明市境内尤溪县和大田县交界处的莆炎高速YA12标段。该标段于2018年11月正式开工(工期24个月),始于尤溪县坂面镇的漈头村,穿过大田县梅山乡璞溪村,终点位于梅山乡后埔村,路线总长度8.123 km。地理位置处于117°58′~118°40′E,25°58′~26°00′N之间,属中亚热带季风性湿润气候。标段沿线地形破碎复杂,起伏较大,为山地丘陵地貌,土壤以红壤为主,土层薄而贫瘠,易发生滑坡、泥石流等自然灾害,属于我国南方典型红壤丘陵生态脆弱区[11]。标段施工难度大,其中桥梁2座共计1 316.75 m,隧道2座共计5 823.5 m,桥隧比高达88%。公路建设期间,隧道及弃渣场的开挖、桥梁建设施工过程对地表的人为扰动和污水废渣的排放势必会破坏路域生态环境,加剧路域水土流失等生态脆弱化问题。

1.2 数据源及预处理

本研究选择覆盖莆炎高速公路YA12标段路域范围的Landsat-8卫星影像为研究数据源,条带编号为(120, 42),成像时间为2019-11-16(项目施工中期)。另外,以覆盖研究区域的数字高程模型(GDEM V2)作为辅助数据。

针对获取的Landsat-8多光谱影像,进行必要的辐射定标,并利用FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes)模型进行大气校正,以消除大气对成像数据的影响。

1.3 研究路域范围的界定

本研究路域缓冲区即生态脆弱性评价范围的界定,参考了国内外相关规范对高速公路沿线生态环境评价范围的规定。例如,《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03—2006)中规定[12],路域生态环境评价范围的划定应根据公路区域的生态系统类型确定其评价等级,按从低到高3个评价等级以公路用地边界外不小于100,200,300 m的缓冲区作为生态环境评价的范围。南方红壤丘陵区地形复杂,有大面积的植被森林也有水土流失的高发区,该区域的生态环境评价等级可划为1级,即公路用地边界外不小于300 m的缓冲区作为路域生态脆弱性的评价范围。另外,国际上对于评测高速公路环境生态的影响,一般选公路两侧各1 km的缓冲区范围[13]。

因此,本研究考虑生态脆弱区高速公路建设对沿线林地的破坏,路域评价范围应不小于建设边界外300 m;结合施工弃渣场等的场址,考虑研究路段在红壤丘陵复杂山区易水土流失的问题,将本研究路域的范围界定为公路两侧各1 km的缓冲区范围,使路域基本能够涵盖到高速公路建设各时期的直接或间接影响区域。

2 生态脆弱性评价模型的构建

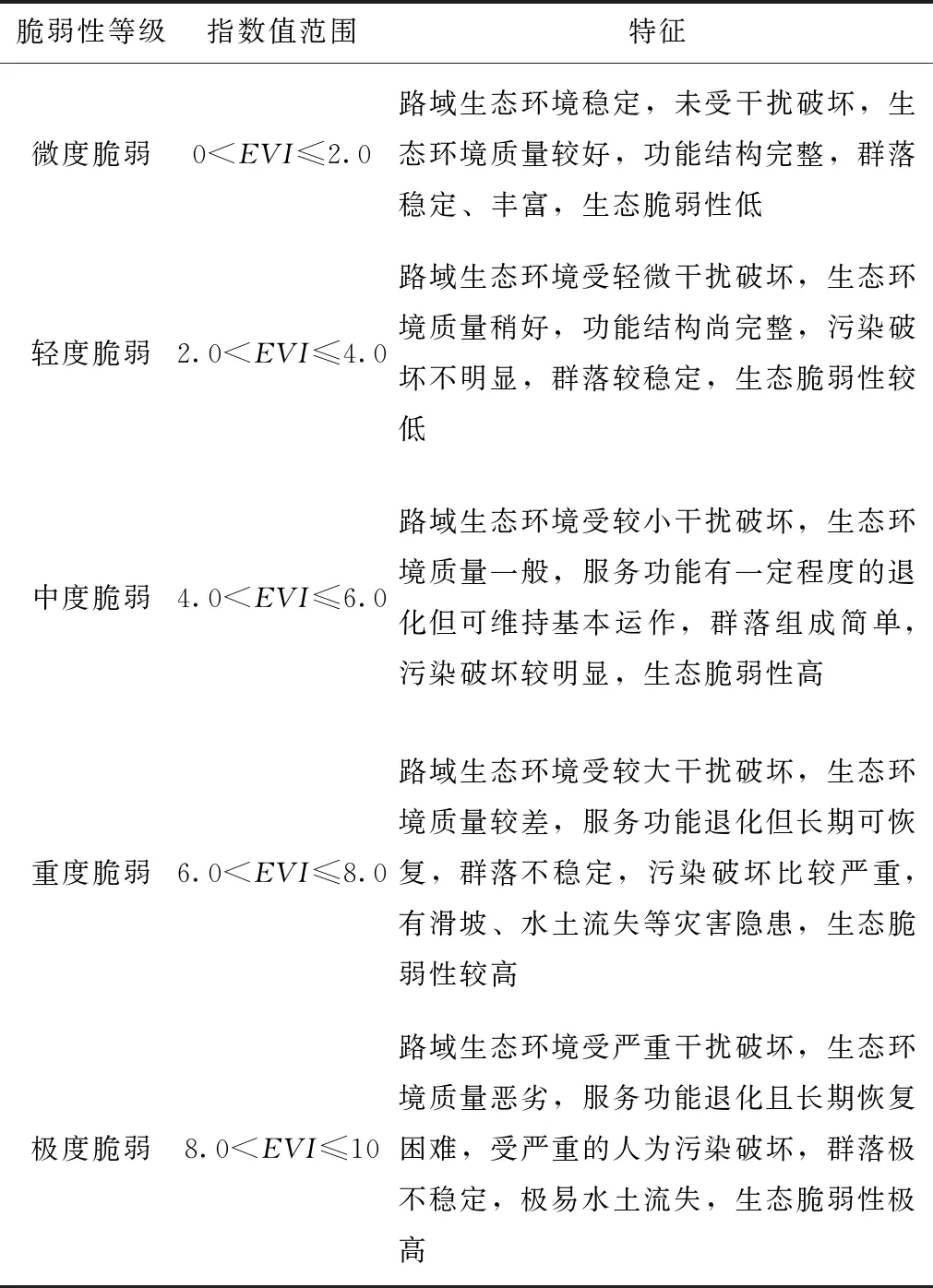

2.1 生态脆弱性等级

我国目前还没有关于生态脆弱性评价的统一分级标准,本研究在《生态环境状况评价技术规范》(HJ192—2015)的基础上[14],借鉴以往区域生态脆弱性评价方法和国内外学者对生态环境质量评价的系统研究[15],并结合公路沿线实地外业踏勘的具体情况,确定该路域生态脆弱性等级并将其量化为生态脆弱性指数值(Ecological Vulnerability Index,EVI),如表1所示。

表1 路域生态脆弱性评价分级

结合莆炎高速YA12标段外业现场调研资料,在研究区范围内采集60个样本点,并赋予相应的EVI值作为因变量参与评价模型的构建。例如,遥感影像上植被覆盖明显较丰富、长时间未受人类活动影响的区域,可采集为微度脆弱等级的样本点;遥感影像中公路设施等受人类影响较大且未来长时间难以恢复的区域,采集为极度脆弱等级的样本点;按照类似评价方法采集其他等级的样本点。采集的60个样本点在研究区内空间均匀分布。

2.2 评价指标的提取及其归一化

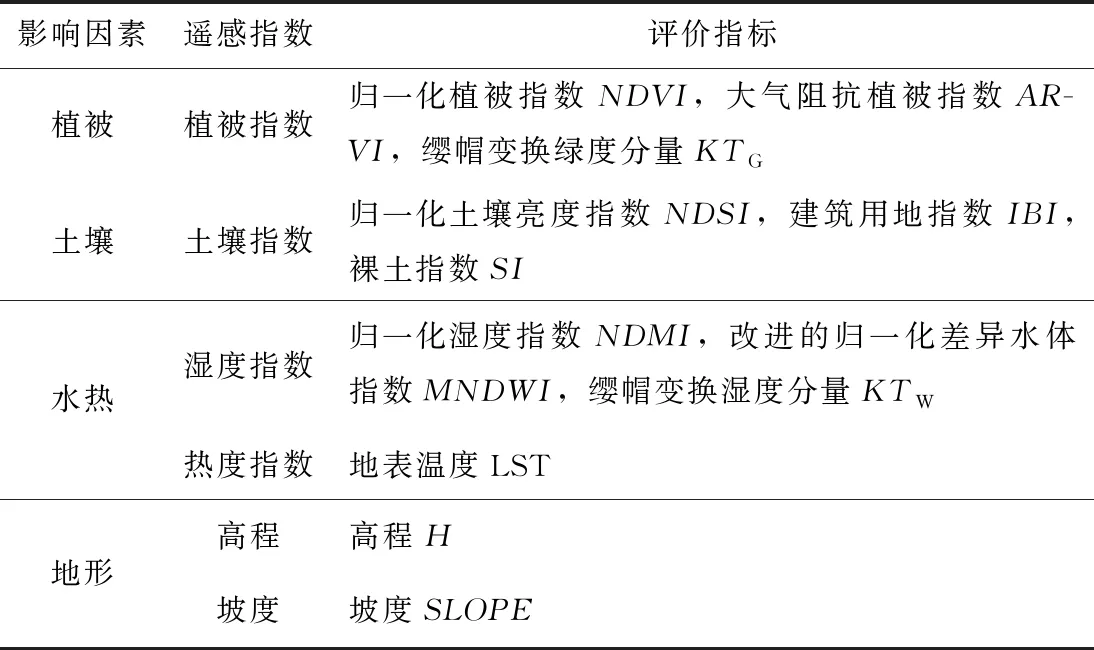

考虑到莆炎高速YA12段路域的生态环境特征及人为干扰状况,选择植被、土壤、湿度、温度指数、高程、坡度6项定量指标作为莆炎高速公路路域生态脆弱性的评价指标,如表2所示。

表2 生态脆弱性评价指标

各生态脆弱性评价因子生成以后,由于量纲不一致,彼此之间难以直接比较,因此需要对各因子进行归一化处理,将每个指标数据规范化为0到10之间的数值,公式如下。

A=10×(X-Xmin)/(Xmax-Xmin),

(1)

式中,A为因子归一化后的值;X为因子归一化之前的值;Xmin和Xmax分别为因子的最小值和最大值。

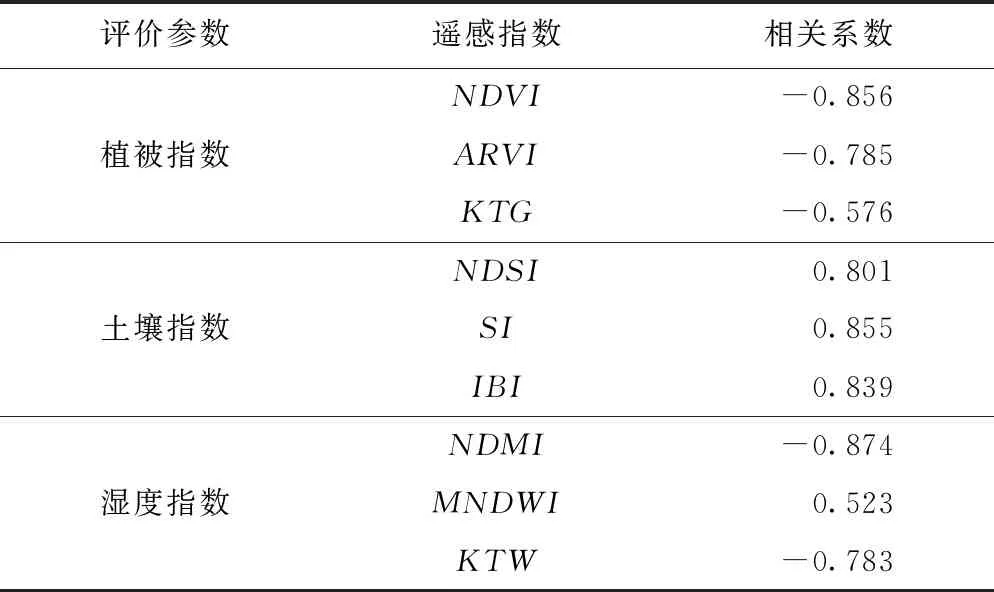

2.3 回归模型的构建

方程中自变量太多时一些相关性不显著的因子会影响预测的结果,在回归分析前,需要对各因子相关性进行筛选[16]。本研究通过计算Pearson相关系数筛选出与莆炎高速YA12段路域EVI相关性最高的生态脆弱性的评价因子,把几个相对接近的变量归为同类,见表3。

表3 遥感指数与路域生态脆弱性指数值的相关系数

植被指数中NDVI的相关系数最大,为-0.856;土壤指数中SI的相关系数最大,为0.855;湿度指数中NDMI的相关系数最大,为-0.874。因此,分别选取NDVI,SI,NDMI,LST为植被指数、土壤指数、湿度指数、热指数的代表,选取H和SLOPE为地形因子的代表,共6项标准化定量指标参与计算,构建生态脆弱性多元线性回归评价模型:

EVI=-0.623×NDVI+0.283×SI-0.181×

NDMI+0.057×LST-0.287×H+0.090×

SLOPE+10.989。

(2)

建立的模型决定系数R2为0.942,回归方程拟合较好;F检验的统计值为143.488,检验p值<0.001,根据多元线性回归分析的原理,建立的回归方程有效。

根据该模型方程和表1中路域生态脆弱性等级划分标准,经过栅格运算可得到莆炎高速公路YA12段路域生态脆弱性的等级划分情况。同时,利用现场采集数据与模型计算获得的对应样本点的EVI建立混淆(误差)矩阵,计算出评价模型的总精度为83.33%,Kappa系数为0.79,模型精度满足研究要求[17]。

3 结果分析

本质上,缓冲区就是以图斑形式显示的拓扑数据,通过叠置分析,统计缓冲区内各类相关的属性和空间数据,即获得需要的评价数据。本研究基于缓冲区构建“缓冲区阶梯”分析不同缓冲距离、不同建设形式的EVI变化,以求得莆炎高速YA12段公路建设与路域生态脆弱性的空间分异规律。

3.1 全路域不同缓冲距离的空间分异规律

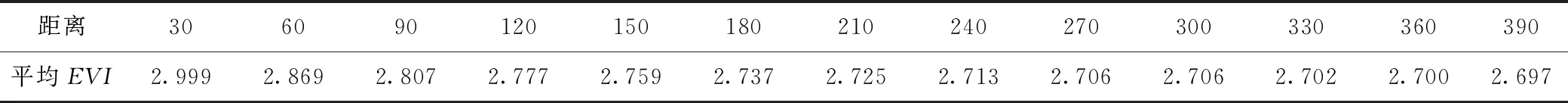

由于Landsat-8影像和GDEM V2数据皆为30 m的空间分辨率,因此使用30 m作为空间间隔距离,在公路两侧逐步建立阶梯式的连续缓冲区带,即“缓冲区阶梯”,并分别统计各个缓冲区内的平均EVI(表4),构建平均EVI的变化曲线(图1)。

表4 高速公路路域不同缓冲区距离下的平均EVI

图1 高速公路路域不同缓冲区距离下的平均EVI曲线

结合表4和图1可知:

该路域生态系统的平均EVI随着缓冲区距离的增加而逐渐降低,说明高速公路对生态环境的负面影响随着与公路距离的增加而逐渐降低,符合距离衰减规律。

全路域的平均EVI变化曲线在缓冲距离270 m范围内快速降低,随后降速放缓,在缓冲距离270~300 m时基本稳定。说明该公路两侧300 m范围内是生态脆弱敏感区,在施工中应当给予重视,可由此划定300 m缓冲范围的生态重点保护区域作为“生境缓冲区”[18],以减少公路建设的边缘干扰,降低生态脆弱化的程度及预防路域环境恶化的发生。

若将平均EVI变化曲线达到稳定状态时的值看作路域生态脆弱性的“背景值”,则路域30 m缓冲范围内(即受公路建设影响最强的范围)的平均EVI较背景值仅提高了0.293,这也反映了该标段工程建设所引起的地表扰动对该路域生态脆弱性的影响不大。

3.2 不同公路建设形式的空间分异规律

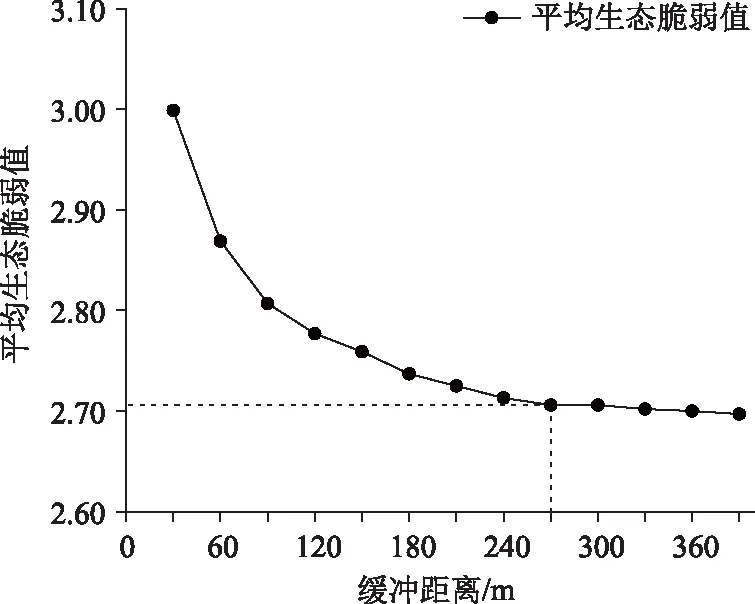

研究区公路主要以隧道、桥梁和路基3种建设手段为主,其中桥梁和路基的建设形式会破坏地表原有的土地覆盖类型,引发较为剧烈的地表变化;而隧道建设形式由于其穿山而过的特点,对原生地表环境的影响较小。将该标段公路分为隧道建设和非隧道建设2种形式,分区段研究不同公路建设形式对路域生态脆弱性影响的空间分异区别。在隧道段和非隧道段的公路中线两侧分别建立30 m间隔的缓冲区阶梯,构建2种区段的平均EVI变化曲线,如图2所示。

图2 高速公路分区段不同缓冲区距离下的平均EVI曲线

(1)非隧道建设形式

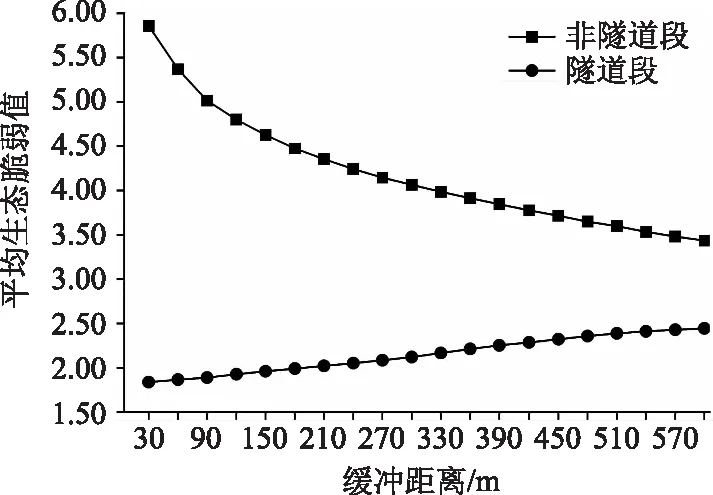

非隧道建设形式的平均EVI随着缓冲距离的增大而降低,且越靠近公路中线其下降速度越快。为了明显表示EVI下降速度的变化,逐段计算其斜率变化并表示为图3。

图3 非隧道段平均EVI斜率曲线

由图3可知,在距公路中线360 m缓冲距离内,平均EVI降低的速度显著较高,超过360 m后平均EVI变化速率趋于稳定。这说明路基铺设和桥梁搭建等非隧道建设形式对生态脆弱性的影响集中在公路中线两侧360 m缓冲范围内。因此,针对非隧道形式的公路建设,其生态脆弱性的重点保护范围应当在前述300 m缓冲区的基础上再外拓60 m。

(2)隧道建设形式

从图2可以看出,隧道建设形式的平均EVI随着缓冲区距离的增大反而在缓慢增加。这是由于隧道建设形式对原生生态扰动最大的是山体中隧道的入口和出口处,绝大部分公路从山体腹部穿过,对其地表原生生态环境的干扰破坏并不明显,而随着缓冲距离的逐渐增大,受到隧道出入口较高的生态脆弱值的影响,平均EVI就开始缓慢上升。因此针对隧道建设形式,缓冲区分析并不能很好地表现其对生态脆弱性影响的变化,此时使用EVI值剖面线法来表现高速公路隧道建设形式对生态脆弱性的影响变化则更为直观(图4)。

图4 高速公路沿线EVI值剖面图

从图4中可以看出,在2段隧道内部(璞溪隧道和新岭仑隧道)的EVI值波动小且稳定,而在隧道出入口处EVI值则发生突变,且均处于高值。这说明隧道建设形式对公路沿线两侧的生态脆弱性程度影响不大,而生态脆弱化的高风险区则存在于隧道的出口和入口处。高速公路的隧道出入口的建设活动会导致一定范围的土地退化和植被破坏,地表生态系统短期内难以恢复到建设前的水平。因此,在隧道出入口一定范围内建设时要特别注意对生态环境的保护,尽量减少不必要的干扰破坏并及时进行建设后生态再恢复工作。

4 结论

以莆炎高速YA12标段路域为研究对象,将定量化和空间化的理念引入公路建设项目尺度下的生态脆弱性研究,利用“缓冲区阶梯”探寻公路建设活动对路域生态脆弱性影响的空间分异规律,得到以下结论:

将生态脆弱性定量化(建立回归模型,R2=0.942,F=143.488,P<0.001)和空间化(展布分级区划图的总精度=83.33%,Kappa系数=0.79)后,通过30 m间隔的“缓冲区阶梯”研究不同公路建设形式、不同缓冲距离下生态脆弱性的空间分异和特征变化,为公路建设的生态环境影响评估和生态脆弱性研究提供了一种新的思路和方法。

路域生态脆弱性程度与缓冲距离成反比。随着与公路距离的接近而逐渐增大,路域30 m缓冲范围内是受公路建设影响最强的区域。根据该缓冲范围内平均EVI相较于背景值的上升程度(仅升高0.293),可推断该标段的公路建设行为引起的地表扰动对路域生态脆弱性的影响较为有限。

公路两侧300 m缓冲区范围可认定为路域生态环境的重点保护区域,而针对路基、桥梁为主的建设形式则需要外延至360 m缓冲范围。隧道出入口建设对生态脆弱性的影响远大于隧道内部,因此隧道出入口也是路域生态监控的重点区域,在建设时应重视对生态环境的保护,尽量减少不必要的干扰破坏并及时进行竣工后生态重建工作。