论简约主义音乐技法在中国当代音乐创作中的变异

周 姝

变异学(The Variation Theory)①“变异学”由曹顺庆教授在其英文专著The Variation Theory of Comparative Literature(Heidelberg: Springer,2013)一书中提出。“比较文学变异学”(The Variation Theory of Comparative Literature)是以跨越性和文学性作为自己的学科支点,通过对不同国家的文学现象在交流中呈现出的变异状态、没有事实联系的文学现象的变异研究,以及对同一个主题范畴在文学表达上存在的异质性和变异性展开的比较研究,从而达到实现探究文学现象内在的差异和变异的规律。笔者在本文中借用该理论为研究视阈以分析不同文化、文明之间的音乐现象的内在联系与异同。认为,当一种文学、艺术现象流传到他国后,由于文明、国别、时代、文化背景的不同,会发生交流信息的选择、改造、移植、渗透等变化,形成变异。变异的凸显其实是差异与创新的显现。异质文明间的相互交流与碰撞能够“激活交流双方文化的内在因子,使之在一定的条件中进入亢奋状态。无论是欲求扩展自身的文化,还是希冀保守自身的文化,文化机制内部都会发生一系列的‘变异’”②Shunqing Cao: The Variation Theory of Comparative Literature,“introduction”,p.xxviii.。当外来的文明传入接受国后,会变异出新的面貌与特质,从而达到在世界范围内的辐射式影响与创造性传播;同时,接受国在受到外来文明的冲击后,其自身的本土文化传统也会产生一定程度的变异。因此,在对话与互鉴交流的基础上,变异学揭示出文学、艺术的创新路径,也为解释当今全球视野下纷繁复杂又多元共存的音乐文化现象提供一个新的视角。从宏观的世界音乐眼光来看,中国当代音乐对西方简约主义音乐技法的变异则是一个典型案例。

简约主义音乐是20 世纪60 年代初在美国发端并兴起的音乐流派。自诞生以来,其赢得了摇滚迷、爵士迷和古典乐爱好者等各类听众的喜爱,并逐渐发展为20 世纪音乐中最具影响的力量之一。在美国学者凯尔·江恩(Kyle Gann)看来,简约主义音乐具有和声静止、重复、渐进过程、稳定节拍、静态编制、超音乐、纯律调音、可听结构以及不同的时间感知等特征。③Keith Potter,Kyle Gann,Pwyll ap Siôn(eds.): The Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music,London: Ashgate Publishing Limited,2013,p.3.学者蒂莫西·约翰逊(Timothy A.Johnson)将简约主义音乐的风格特征总结为:(1)曲式,连续且不间断地流动;(2)织体,互锁的节奏模式和不间断的脉冲;(3)和声,简洁,采用自然音集合中的三和弦和七和弦、缓慢的和声节奏、明亮的音高色彩和充满活力的气质;(4)旋律,没有宽广的旋律线;(5)节奏,短而重复,强调组合而成的形态。④Timothy A.Johnson: “Minimalism: Aesthetic,Style,or Technique?”,The Musical Quarterly 78.4(Winter 1994),pp.742-773.以上两位学者的研究基本勾勒出简约主义音乐在创作要素和技法方面的特征。

中国当代作曲家吸收了简约主义音乐的突出特征,即采用精简的音乐材料和重复的动机音型进行创作,同时又在一定程度上对简约音乐技法进行了变异。首先,就音高而言,中国作曲家改变了简约主义音乐的自然音三和弦和七和弦音高体系,他们或采用五声化的和声结构,或将五声化与半音化的和声相结合以形成不和谐的音响氛围。同时,中国作曲家突破了简约主义音乐和声、调性静止的特征,在作品中显示出更加频繁的和声、调性变换。就节奏而言,简约主义音乐主要以重复的八分、十六分音符律动为特征,并以附加、缩减节奏技法,用节拍替代休止符等技法作为节奏变化的主要方法。针对重复音型,中国作曲家或是将乐句内部的节奏动机进行顺序重组,或是运用数控和轮转的方式以达到循环音型的变化。在结构方面,简约主义音乐擅长营造宏大时间中的渐变过程,作品的每时每刻都在创造当下,呈现出漫无目的的徘徊和无因果的多向运动。而中国当代音乐在以持续音型取代线性旋律的基础上又保留了线性的思维,使音乐总是围绕一个目标运动。在音色方面,简约主义音乐很少营造复制音型在演奏法上的音色变化,而当代中国作曲家则为简单、重复的动机音型设计出了变幻莫测的音色组合模式。最后,中国作曲家改变了简约主义音乐只在速度或对位方式等单一参数影响下的相位技法,并探索了多种音乐参数同时形成错位的混合相位变化模式。

变异学视野使我们从最初的“同源性”转向对“异质性”的关注。因此,在审视相互关联的音乐现象时,既需看到简约派音乐技法之于中国当代音乐创作的同质性影响,也应关注变异与差异的发生,进而探寻简约派音乐在跨国旅行中产生变异的内在规律。以下,笔者将以中国音乐家创作的多首采用简约主义音乐技法的作品为例,分别对该技法在中国当代音乐中的变异及其原因进行阐释。

一、变异的衍化方式

有关中国当代音乐中使用简约音乐技法进行创作的例子,我们可以从作曲家高为杰、郭文景、何训田、贾国平、秦文琛、徐昌俊、杨晓忠、杨新民、叶小纲的音乐作品中得到证实。笔者将试图从音高、节奏、结构、音色及相位技法等五个方面概括简约主义音乐在上述作曲家作品中的具体衍化方式。

(一)音高变异

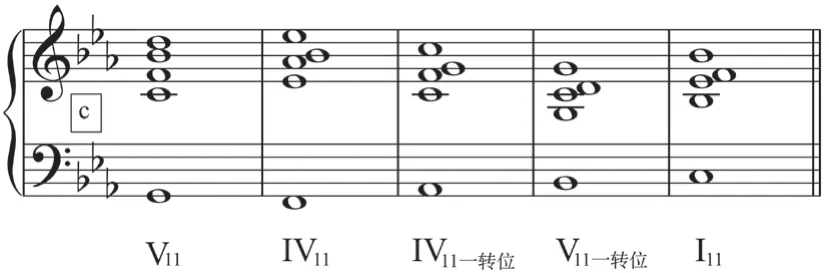

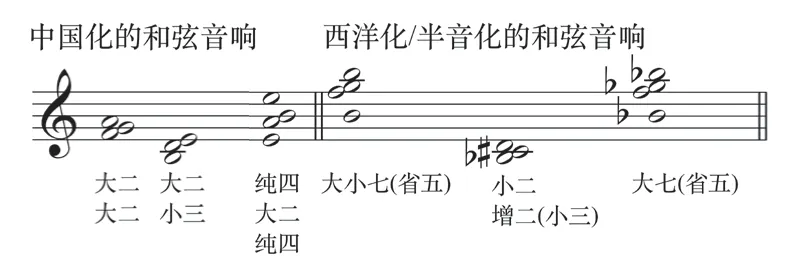

西方简约主义音乐的音高特征体现在两个方面。首先,纵向和声多采用三度高叠和弦。如作曲家史蒂夫·里奇(Steve Reich)在八重奏《八行线条》(Eight Lines)中采用小调主音上的十一和弦作为整首作品的核心音高素材;在作品《城市生活》(City Life,见谱1)中以三个建立在c 小调I、IV、V 音级上的十一和弦(带有省略音)及其转位形式作为基本音高语汇。建立在此三个音级上的和弦则是对西方传统大小调功能和声体系的主、下属、属功能和弦的创新化使用。

谱1 《城市生活》第一乐章主要和声语汇

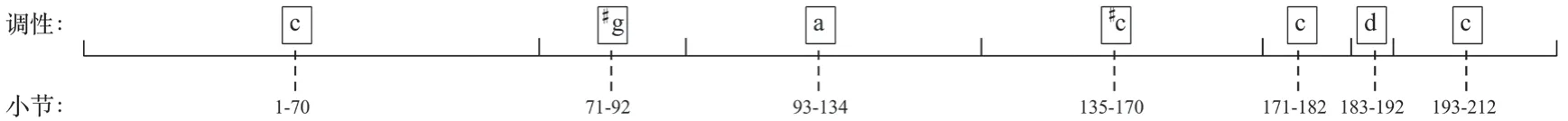

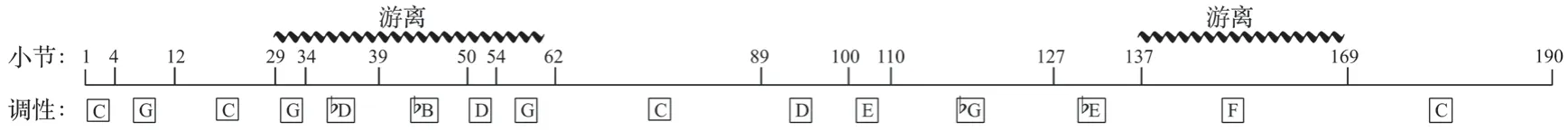

其次,一方面简约主义音乐主要建立在调性音乐基础上。里奇曾作出“清晰的调中心将重新出现并成为新音乐的基本源泉”⑤Steve Reich: “Some Optimistic Predictions(1970) about the Future of Music”,in Writings on Music 1965-2000,New York:Oxford University Press,2002,pp.51-52.的预言。另一方面,大多数简约音乐作品虽属调性音乐范畴,但调性却并不作为音乐主要的推进因素,故简约音乐的调性布局具有相对的稳定性和静止性。里奇的《八行线条》以的调性布局始终保持调的稳定与延续,在长达17 分钟的进程中仅作了两次调性的变换;在《城市生活》的第一乐章中,调性的变化则相对丰富,但全曲也仅作了7 次调性变换(见图1)。值得注意的是,每当调性作小二度变化时(如),音高和调性的推动作用就变得更加明显和突出。

图1 《城市生活》第一乐章调性布局

中国作曲家对简约主义音乐形成了诸多音高层面上的变异。首先是音高系统的五声化。作曲家杨新民的六重奏《火把》是一部整体采用简约手法创作的室内乐作品,其音高材料取自彝族口弦的四音列,整首作品的和声语言都体现出浓厚的民族化氛围(见谱2)。

谱2 《火把》第12—15 小节⑥杨新民:《火把》(为六位演奏家而作的室内乐),成都:四川文艺出版社2011 年版。

谱2 钢琴声部的左、右手分别为D宫系统、C 宫系统的四音和弦,形成纵向上的复合音响。持续的八分音符音型以四音为一组,展示出相同节奏、和弦背景下的不同音高序进组合(在谱2 中以数字标出)。

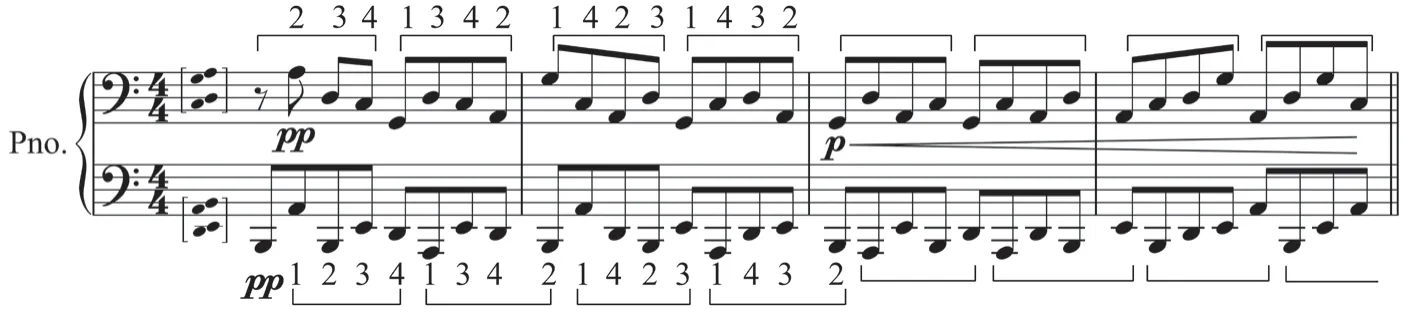

第二种音高的变异方式是将五声化与西洋化、半音化音响相结合。九重奏《马九匹》是作曲家叶小纲在留美期间创作的室内乐作品。他曾跟随简约主义作曲家路易斯·安德里森(Louis Andriessen)学习,因此其音乐风格或多或少受到简约音乐的影响。作品《马九匹》除了采用京剧音乐元素外,其部分段落(如前奏、排练号及排练号的部分)的音乐织体形式具有独特的个性和简约化的创作风格。以前奏部分(第1—28 小节)为例,该段落以持续的十六分音符为节奏型,以弦乐组与木管组一前一后、一问一答的呼应形态为织体。在音高上,采用五声化和音与西洋化、半音化和弦相结合的方式为主要和声语汇(见谱3)。

谱3 《马九匹》第1—28 小节的主要和声语汇⑦叶小纲:《马九匹》(为十位演奏家而作,作品19 号,1993 年),北京:人民音乐出版社2010 年版。

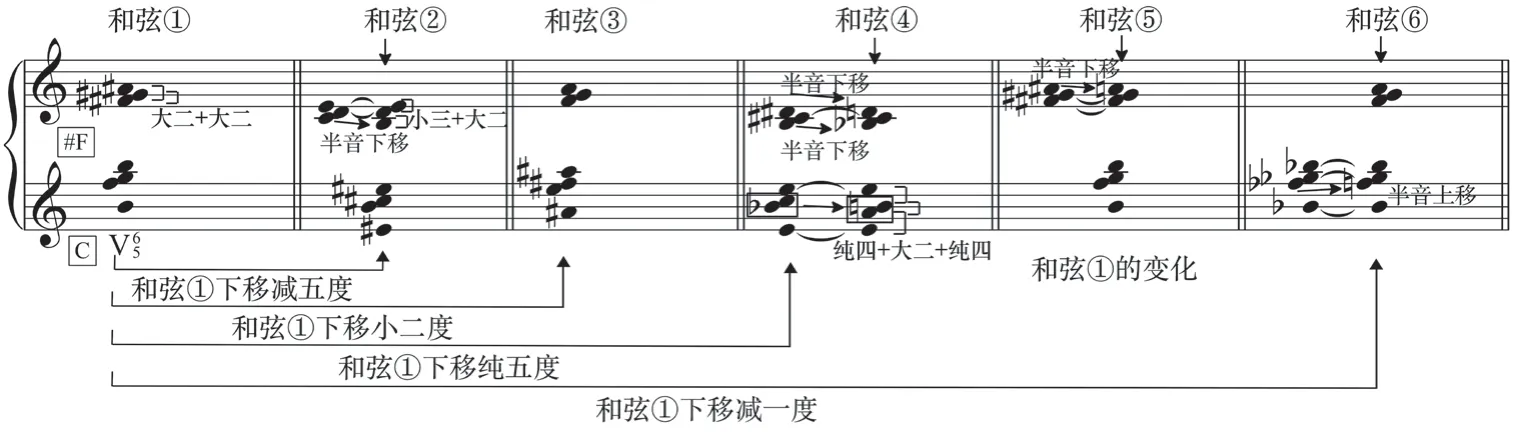

第1—28 小节的和声语汇由和弦①及其移位形式的变体构成。和弦①可以看作是C 调上的V 级五六和弦(省五音)与相距增四度的♯F 宫系统的宫商角三音和音的纵向复合;和弦②为和弦①的下方减五度移位,并将移位后上方的三音和音c-d-e 作半音变化,形成了由小三+大二音程组成的三音和音b-d-e;再如和弦④为和弦①的下方纯五度移位。移位后作曲家将上方声部两端的音与下方声部中间两音均作半音下移,形成了下方声部具有五声化音响、上方声部具有半音化音响特征的和弦叠置。此后的和弦均按照这种思路将原始和弦①移位后再作半音变化得到。

就作品中简约化织体的和声语汇而言,作曲家叶小纲致力于将五声性和音与西洋化、半音化的和弦音响(见谱4)进行纵向叠加,以丰富西方简约音乐较为单纯的和弦音响氛围。在五声化的和音中,作曲家多采用由五声音阶各音之间的音程(如大二、小三、纯四度等)构成的三音和音与四音和音;同时,作曲家也采用了西方音乐中的大小七和弦、大七和弦及带有半音变化的和弦,并将中西两种音响进行纵向叠加,实现了中西音响的融合性与作品音响的丰富性。

谱4 《马九匹》和声语汇的类型

在和声及调性布局上,中国当代音乐作品更注重和声的频繁变化及调性的相对游离。作曲家徐昌俊的《凤点头》(手风琴、打击乐与钢琴三重奏)将京剧元素与简约主义音乐的精简材料和重复手法相结合,体现出中国传统文化“大繁若简”的审美原则。⑧明言:《大繁若简——扬琴与弦乐队〈凤点头〉评析》,《中央音乐学院学报》2004 年第4 期,第54—58 页。作曲家本人曾提到,作品《凤点头》和里奇的音乐都有“简约”的共同特征,并认为里奇“在音乐中营造出来的那种‘持续的张力’”⑨徐昌俊:《京剧元素在当代音乐创作语境中的重构——扬琴协奏曲〈凤点头〉创作札记》,《黄钟》2019 年第3 期,第44—52 页。对他的创作产生了积极的影响。另一方面,《凤点头》又在诸多层面上对简约主义音乐进行了变异。以和声语言为例,作品突破了简约主义音乐的静止和声,以重复音型的频繁和声变换为特征。例如,在《凤点头》第166 小节开始的段落中(见谱5),八分音符三连音与十六分音符的纵向叠合形成了多节奏的织体形态。织体以短时间、动态化和声变换为音乐的发展提供了持续动力。

谱5 《凤点头》第166—174 小节⑩徐昌俊:《凤点头》(手风琴、打击乐、钢琴三重奏),《音乐创作》2020 年第1 期,第47—100 页。

由谱5 可知,和声序进的变化主要体现在低音和内声部中。低音的变化将该片段的整体和弦音响分为围绕d、e 音和围绕音的两个部分,勾勒出片段中音高运动的基本方向。内声部的变化主要体现为线性变化和交替变化两种类型,其中同一和弦的音响最长持续了一小节,最短仅有一拍,充分体现出重复织体形态下和弦音响的微观、瞬息变化。

在调性布局上,中国当代音乐作品更注重调性的频繁变化及相对游离。在作品《火把》中,调性被作为重要的音乐元素来推进。图2 显示了《火把》中的多次调性转换,且部分段落呈现出调性的游离。对比图1 简约主义音乐的调性布局,可以看到中国作曲家对音乐的调性发展作出了精巧的设计。

图2 《火把》调性布局

(二)节奏变异

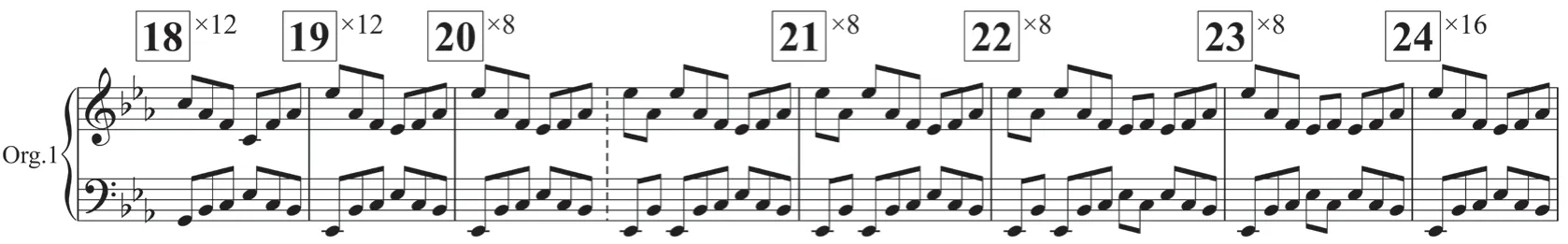

在节奏上,简约主义音乐或是将持续音型的节奏进行不带任何变化的原样重复,如里奇的早期作品《钢琴相位》(Piano Phase),全曲都采用未曾变化的十六分音符节奏模式;或是采用附加、缩减节奏,如菲利普·格拉斯(Philip Glass)在歌剧《海滩上的爱因斯坦》(Einstein on the Beach)等多部作品中对节奏形态的“渐进增减”。《海滩上的爱因斯坦》一剧的整体节奏保持了稳定持续的八分音符律动,但由于附加与缩减节奏的缘故使每个结构单位在长度上具有细微差别(见谱6)。

谱6 《海滩上的爱因斯坦》之《火车》场景,排练号18 — 24 ⑪Philip Glass: Einstein on the Beach,New York: Dunvagen Music Publishers,1976.

中国作曲家则发展了一种“弹性”节奏模式。首先体现在作曲家致力于将循环结构内部的节奏元素进行重组以营造形态相似却又各不相同的节奏型。何训田在钢琴独奏《香之舞IV》(见谱7)中以a、b、c、d 四种主要节奏型为基本材料,使作品整体的节奏形态呈现出同一化模式。由这四种节奏型组合而成的乐句其长度具有大幅差异,最短为4 个小节,较长的为50—60 小节,最长甚至可达103 小节,成为一个一气呵成而不带有呼吸与停顿的独立段落。

谱7 《香之舞IV》第1—27 小节⑫Xuntian He: Scent Dance IV,Mainz: Schott Music,2013.

谱7 为《香之舞IV》乐曲开头第一乐段(第1—27 小节)的四个乐句。四乐句6+6+9+6 的结构(含每乐句的两小节休止)体现出其长度的弹性。各乐句的节奏材料虽都由a、b、c、d 构成,但每一乐句的组合方式均有差异,如第一乐句为a-b-c-d,第二乐句为a-b-d-d 等。作品的精妙之处在于,全曲找不到两个相同的乐句或乐段采用相同的节奏材料组合模式,正是在结构内部将节奏音型进行微妙变化的方式赋予了该曲整体简约材料中的无穷变化。

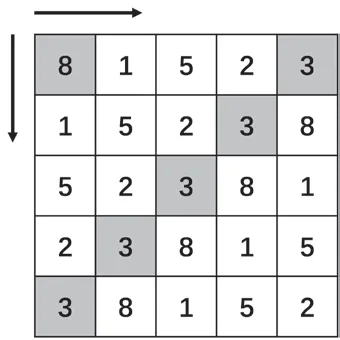

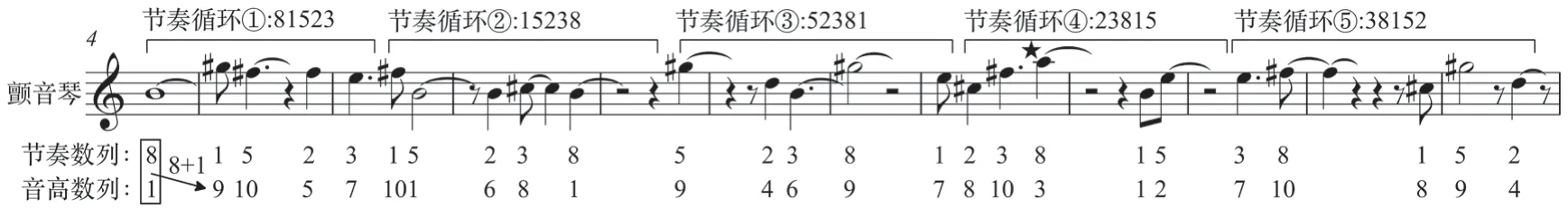

如果说作曲家何训田通过将乐句内部节奏动机进行顺序重组以达到循环中的变化,那么作曲家高为杰则是运用数控和轮转的方式来营造循环的简约节奏型之间的差异。在民族室内乐《山居》中,作曲家以八分音符为基本单位,设计了长度为斐波拉契数列1、2、3、5、8 的节奏型,并以数列的轮转来进行变化。谱8以颤音琴声部的主题为例来说明作曲家的数控设计。第一个基本节奏型由81523 的组合方式进行组合,此后的节奏循环按照图3 的轮转方式将基本序81523 进行变化,派生出15238、52381、23815、38152 四种不同的组合方式,而每个节奏循环的周期长度均为19 个单位拍(八分音符)。作曲家将这种数控节奏及其轮转方式应用于全曲各乐器的不同声部中,达到了看似相似但却实则层出不同的变化组合效果。

图3 《山居》节奏时值数列的轮转方式

谱8 《山居》第4—15 小节颤音琴声部主题⑬高为杰:《山居》,《音乐创作》2016 年第8 期,第2—20 页。

除了采用数控化的节奏模式外,作曲家还采用了由节奏产生音高的另一种数控方式来组织全曲的音高材料。作品的主题由D 宫系统和E 宫系统两个五声音阶的10 个音构成(在谱9 中将各音按顺序进行标记)。在实际创作时,作曲家将前一音符的节奏时值和音高序数相加,得出下一音符的音高。如在谱8 中,首音b1的时值为8,其在音高材料中的序数为1,二者相加为9,得出第二音的音高为基本材料中音序为9 的音。后续各音高也均以此种方式生成。值得注意的是,这种由节奏决定音高的数控方式所产生的旋律也展现出其线条和走向的优越性。整个旋律线条的跨度控制在b1-a2的小七音域内,在循环④中出现该旋律线条的至高点a2。该至高音恰好出现在整个旋律线条长度的2/3 处,呼应了作曲家在节奏上所使用的以斐波拉契数列为表现形式的黄金分割率,体现出作曲家本人所说的“自然的崇拜”。

谱9 《山居》音高材料⑭魏明:《从数理预案、建构和陈述方式诠释中透视音乐的写意内涵——以高为杰当代民乐室内乐〈山居〉创作路径详解为例》,《中国音乐》2019 年第5 期,第136 页。

里奇在谈到其创作理念时曾说“一旦该过程建立并加载,它就会自动运行”⑮Steve Reich: “Music as a Gradual Process”,in Writings on Music 1965-2000,p.34.,这也反映在作曲家高为杰以节奏生成旋律的创作程序中。由这种程序创作出的旋律成为了作曲家程序设计下的输出而非灵感的产物,在简约音乐、实验音乐作曲家那里,这种创作方式被称为“客观性”和“随机性”,这在作曲家高为杰那里则成为了“天籁”,是如庄子“夫吹万不同,而使其自己也”⑯大意为天籁虽然有万般不同,但它们的发生和停息都是出于自身。萧无陂导读、注释:《庄子》,长沙:岳麓书社2018 年版,第20 页。的精神境界,包含了超越经验世界中的形体之我,并摒弃“我”的各种成见、知识等主观特征的一种美学理念。同时,在美国简约音乐中,形式与内容的二元性消除了。里奇认为:“材料可能会建议应通过何种过程运行(内容建议形式),而过程可能会建议应采用何种材料(形式建议内容)。”⑰Steve Reich: “Music as a Gradual Process”,in Writings on Music 1965-2000,p.34.在里奇看来,一旦材料被确定,便意味着相应的发展过程也跟着被确定,反之亦然。而作曲家高为杰则致力于消除节奏与音高的二元性,使节奏成为了决定音高的充分条件。

(三)结构变异

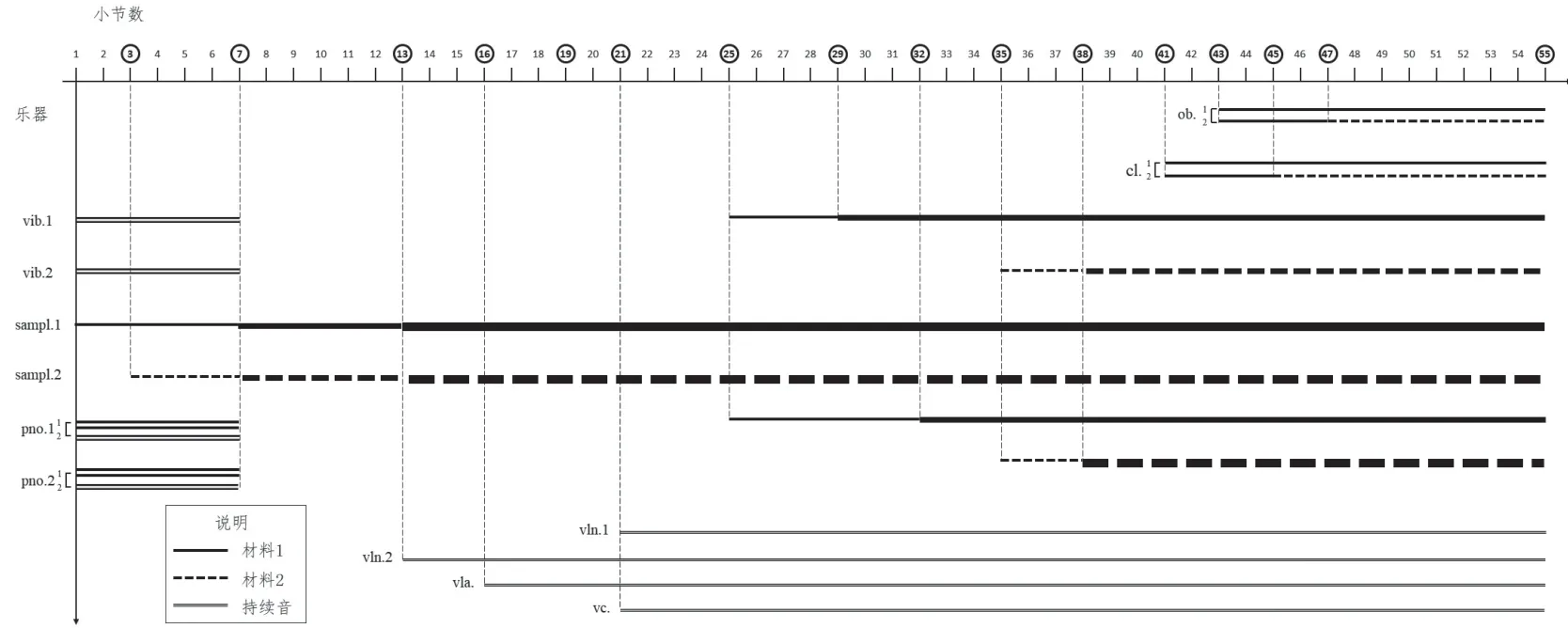

简约主义音乐擅长营造宏大时间中的渐变过程。作曲家里奇认为,“必须采用高度系统化的、缓慢的渐进方式”⑱[美] K.罗伯特·施瓦茨:《简约主义音乐家》,毕禕译,上海:上海音乐出版社2020 年版,第11 页。以营造音乐的时间过程。简约音乐的复制音型几乎贯穿了音乐始终,呈现出持续且统一的律动;在发展逻辑上,音乐抛弃了传统音乐辩证冲突的对立统一原则,而只是力图在结构块中营造音乐事件渐进或消退的过程。以里奇的《城市生活》第三乐章《这是一个蜜月》(It’s Been a Honey Moon)为例。该乐章将持续音型进行极端化的原样复制,全曲都以一个长度为一小节的对位材料及其复制体作为整个乐章的基本节奏型(见谱10)。如同大多数简约音乐作品,该曲以不断叠加音乐事件为结构手法,营造出两次“叠加→饱和→回落”的过程。图4 以图式代替乐谱,呈现出该曲第1—55 小节的第一次“叠加→饱和”过程。

图4 《这是一个蜜月》第1—55 小节音乐事件的结构布局

谱10 《这是一个蜜月》第3—4 小节⑲Steve Reich: City Life for Ensemble,Hendon Music: Boosey &Hawkes,1995.

图4 中横轴表示小节数,纵轴表示乐器,带圈的小节数表示该小节出现了新的音乐事件。通过观察发现,同一种音乐样式所持续的时间最短为两小节,最长为8 小节。这意味着最多在8 小节之后,作曲家一定会引入新的音乐事件以体现渐进过程并防止听觉的疲劳。作品开始后的第一次音乐事件发生在第3 小节,表现为采样2(sampl.2)开始呈现材料2;最后一次变化在第47 小节,表现为第二双簧管的演奏织体由材料1 变为材料2,此处乐曲纵向声部达到饱和并持续8 小节,在第55 小节处开始回落。随着音乐事件的渐进与消退,作曲家对宏观音乐过程的塑造成为了乐曲发展的动力性因素。

简约主义的持续音型化用到中国当代音乐中则产生了结构功能的变异,作曲家多在一首结构较为复杂的作品的局部段落中运用简约技法。

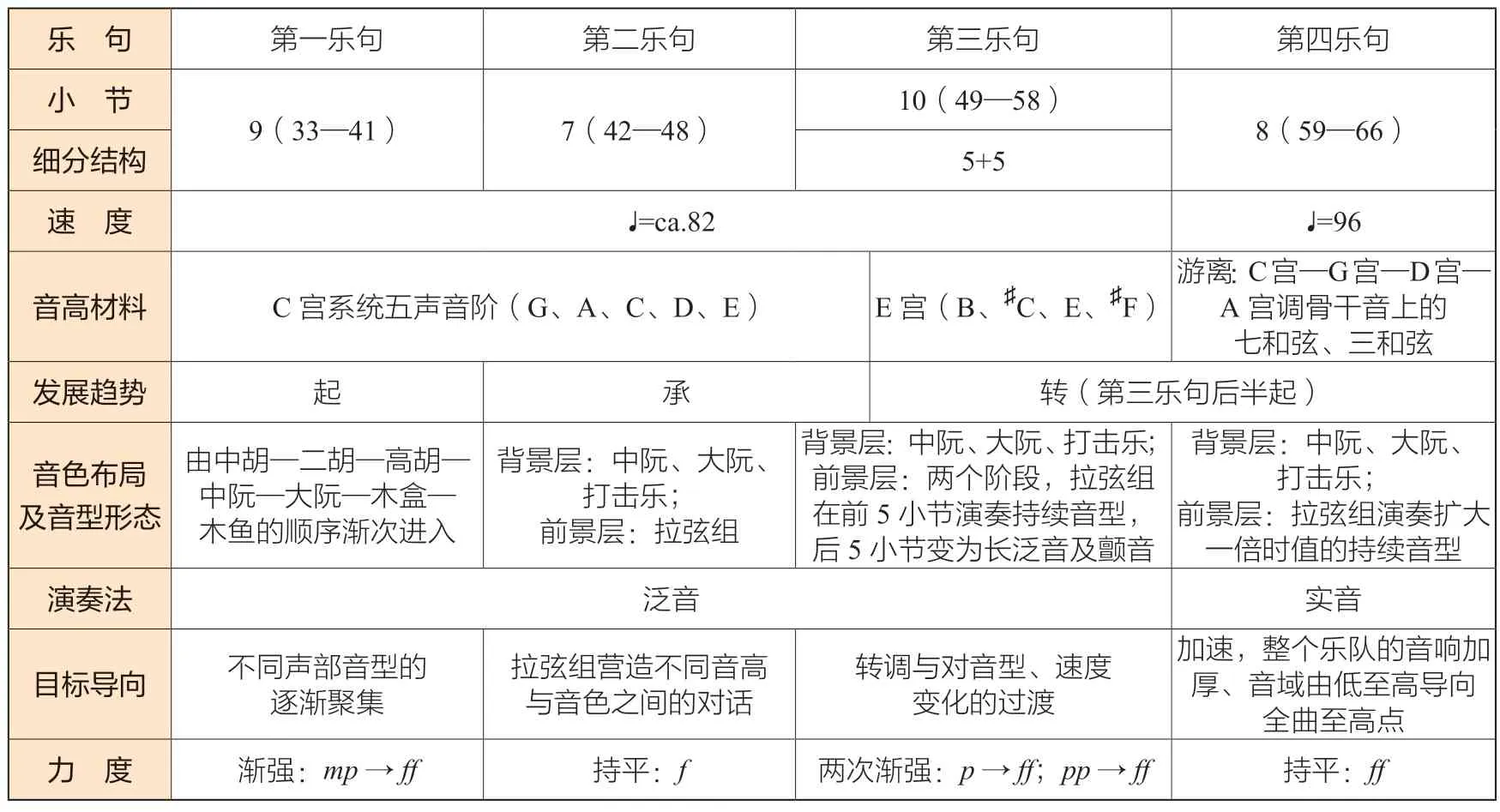

首先,这种变异体现在中国作曲家在更为明确的方向中处理音乐事件。作曲家贾国平在为高胡、二胡、中胡、中阮、大阮及打击乐而作的民乐重奏《雪江归棹》中采用简约式的音型织体代替传统的线性旋律,分五个段落描绘出北宋赵佶同名画卷中“水天一色,群山皎洁,鼓棹中流,落叶萧疏,片帆天际”五个自然意象。以段落三“鼓棹中流”(全曲第33—66 小节)为例。该部分在音乐发展的逻辑上并未遵循简约主义音乐的渐进过程模式,而是采用带有起(第一乐句)、承(第二乐句)、转(第三、四乐句)的发展趋势的中国传统音乐结构思维。该部分虽整体采用持续的十六分音符节奏型,但每一个微小的结构都展现出不同的功能和目标导向。如在第一乐句中,拉弦组各个声部出现的十六分音符音型逐渐聚集,导向了该段落的第一次全奏;第二乐句将持续音型分散在不同声部中,形成了拉弦组之间不同音色、音高的对话;第三乐句的后半部分转入E 宫系统,乐句通过两次渐强导向了该段落的第二次全奏;第四乐句将速度加快,并将持续音型的时值扩大一倍,以实音奏法代替泛音奏法,在音高上呈现出由低音区到高音区的上升态势,引入段落四“落叶萧疏”的至高点。

表1 《雪江归棹》段落三《鼓棹中流》结构布局

简约主义音乐在相当长一段时间内的力度、音色、音高等各音乐元素都相对静止,且其音乐逻辑呈现出非目标导向的特征。作曲家菲利普·格拉斯曾写道:“这种音乐不以争论和发展为特征。”⑳Wim Mertens: American Minimal Music La Monte Young,Terry Riley,Steve Reich,Philip Glass,London: Kahn and Averill,1983,p.88.音乐的因果关系减弱甚至不存在,其声音不是被用来实现材料与结构之间的对立及其最终解决。重复技法使得作品在本质上呈现为一个过程,作品中的每时每刻都在创造当下,呈现出漫无目的的徘徊和无因果的多向运动。反观如《雪江归棹》的中国当代音乐,其整个段落虽以持续音型取代了线性旋律,但作曲家却保留了线性的思维。音乐内部的矛盾冲突和辩证性是非常明显的,音乐总是围绕着一个目标运动,引导听众逐渐进入作曲家所设计的戏剧化“情节”中。

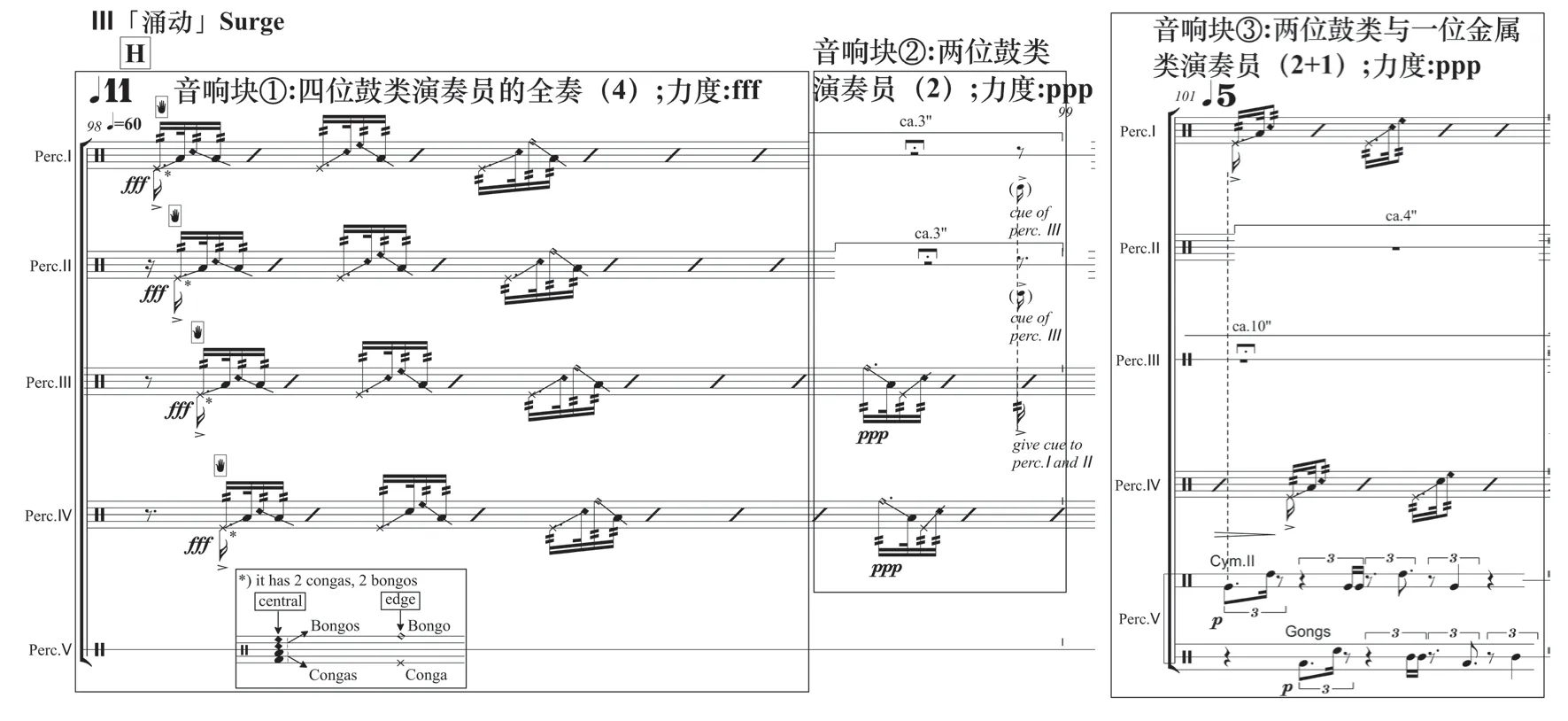

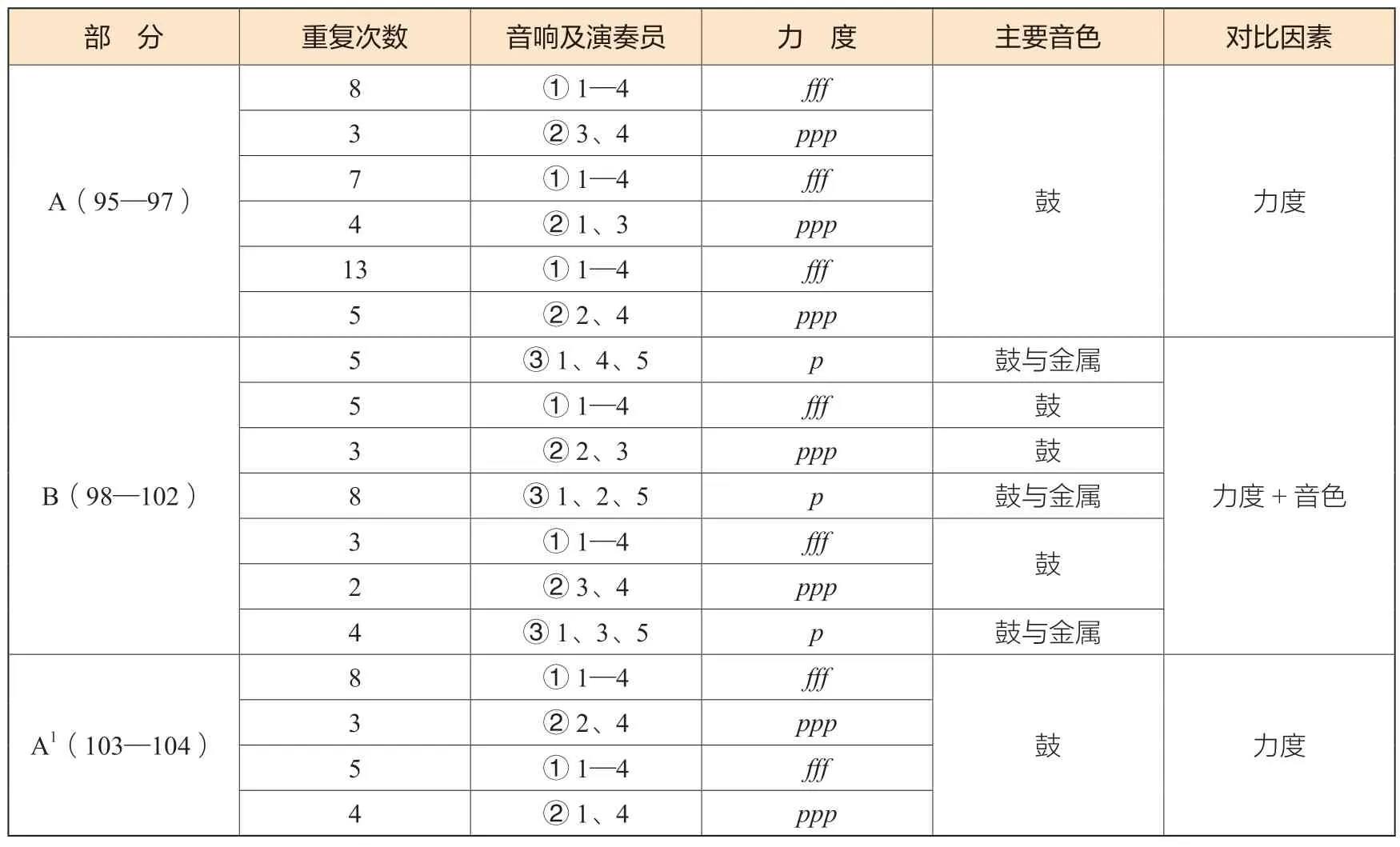

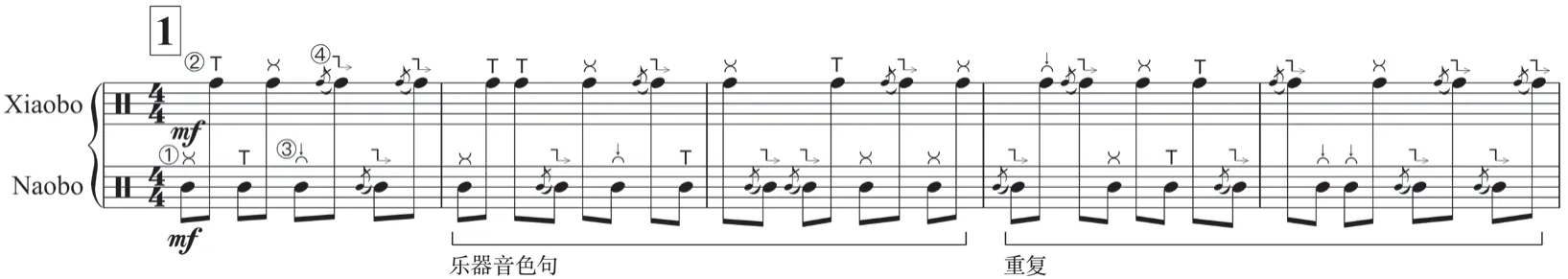

第二,中国作曲家也通过数控方式来生成作品的结构,并运用对比思维营造单一音型段落中的结构推动力。作曲家杨晓忠在打击乐五重奏《云团》的第三部分【涌动】中采用了固定的十六分音符节奏型,简单的节奏型及不断的循环、堆积、重复使音乐具有了简约化的特征。该段落共呈现出三种音响形态(见谱11),以其交替出现的方式营造各自之间的对比。

谱11 《云团》段落三【涌动】的三种音响形态㉑杨晓忠:《杨晓忠室内乐作品》,北京:人民音乐出版社2016 年版。

作曲家在设计该段落的结构时对材料的重复次数和时间长度作出严格设定,并以传统再现三部性结构进行设计(见表2)。A 部分主要由音响块①和音响块②组成,以4 位鼓演奏员与2 位鼓演奏员之间的音量对比为特征;B 部分加入音响块③,以鼓与金属乐器镲和锣之间的音色对比为特征;第三部分A1在时间长度上进行了缩减,并回到第一部分A 中的以音量对比为特征的单一鼓类音色中。从中可以看到,横向上,作曲家主要采用了音量、音色之间的对比作为音乐结构的推动力和划分依据;纵向上,作曲家采用了每声部中相隔一个十六分音符的微间距,形成节奏的错位,配合着不断起伏的力度变化,形成了以鼓类乐器为主,以金属乐器形成对比与点缀的涌动之感。相对于简约音乐,作曲家采用了更为理性的数控技法,音乐并不着眼于过程的渐进与退出,而是将各音乐参数的辩证对比纳入考量之中。步伐,却很少营造复制音型在演奏法上的音色变化。而当代中国作曲家从音色角度出发,通过设计变幻莫测的音色组合模式来变异简约主义音乐技法。郭文景在打击乐三重奏《戏》(见谱12)中采用简约化的节奏模式,同时探索了音色写作的极限意识。他挖空心思开发钹的各种演奏法,使其发出25种不同的声音。㉒李吉提、童昕:《三重奏〈戏〉的音乐语言分析》,《中央音乐学院学报》1999 年第3 期,第88—94 页。以《戏》第一乐章排练号1 的前五小节为例。作曲家将节奏因素置于次要地位,采用持续的二音组八分音符节奏,又将钹的音色划分为乐器音色、演奏法音色两个层次。在乐器音色的使用上,该片段采用小钹和铙钹的交替音色构成基本音色织体;在演奏法上采用钹的四种演奏方式,包括钹心相击(①)、钹边相击(②)、钹边击钹心(③)、钹边击钹心并滑落至钹边形成倚音打法(④)等音色,塑造出人在夜晚悠然自得骑马赶路的场景。针对于乐器音色层,谱12 中第2—3 小节显示了相对稳定、有序的乐器音色织体,第4—5 小节是其节奏和乐器音色组合上的重复;而演奏法音色层则显得无序和随机,其组合方式具有多样性。

表2 《云团》段落三【涌动】结构布局

谱12 《戏》排练号1 第1—5 小节㉓郭文景:《戏、炫:三重奏》,北京:人民音乐出版社2009 年版。

(四)音色变异

简约主义音乐注重宏观结构中音乐事件的

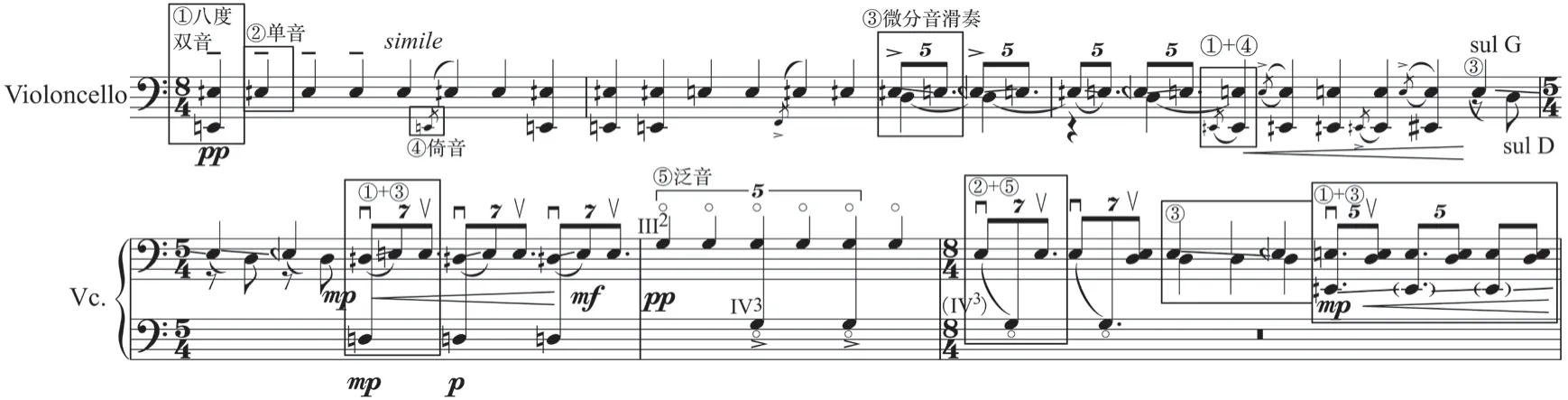

秦文琛在其多部作品中展现出单音技法的写作特征。单个音本身便给人一种极简音高素材的感觉。然而,看似极简的单音却是“中有万古无穷音”。单音音色可以被深度开发,形成一个具有无限色彩且独立的微观空间。以《太阳的影子III》的第二乐章《蓝色的宗教》为例。乐章采用竖琴、打击乐和大提琴的三重奏形式,并结合简约主义创作技法描绘出藏传佛教神秘森严而极具威慑力的气氛。谱13 选取该乐章开头前6 小节的大提琴声部。大提琴以持续E 音为核心音高,并通过音高派生的方式衍生出核心音周围的各音(D、F 及E 音的微分音);节奏上以四分音符为基本单位,具有简约化特征。在音色上,作曲家主要采取五种音色及其组合形式来为简约的音乐材料添砖加瓦,包括八度双音(①)、单音(②)、微分音滑奏(③),并随机在这三种音色之上加入倚音(④)以获得变化。在该片段第5 小节又加入G 音上的泛音音色(⑤),并将之与实按音相结合(如谱13中②+⑤的组合音色),达到虚实相生的效果。从音色变异中可以看到,中国作曲家以简约化音高、节奏为框架,以音色作为修饰和变异因素,形成了简约思维布局基础上的进一步复杂化和多样化音色表达。

谱13 《太阳的影子III》排练号10 第4—9 小节㉔Wenchen Qin: The Sun Shadow III for harp,violoncello,and percussion,Hamburg: Sikorski,2000.

(五)相位技法的变异

简约主义音乐的相位技法本身变异自西方复调音乐的横向可动对位技法,但却改变了横向可动对位中必须纵向协和的规则,使对位线条可以在任意时间点结合。该技法最早由作曲家里奇提出并使用在他的《钢琴相位》《小提琴相位》(Violin Phase)等作品中,其具体操作方法是:两条或多条旋律线条以齐奏开始,通过不同的速度或对位方式形成错位,最终再次回归同步。相位技法充分体现出后现代思潮中消解一切隔阂、打破一切规则的“无界限”艺术实践方式。

中国作曲家在借鉴这种不可控对位的创作技法时,对其采用了创造性的变异方式。其中,作曲家秦文琛的作品便具有代表性。秦文琛在《群雁——向远方》《地平线上的五首歌》等作品中均体现出简约主义音乐的纵向不可控对位创作理念。以《地平线上的五首歌》第五乐章《消失的圣咏》为例(见谱14)。

谱14 《消失的圣咏》第38 小节㉕Wenchen Qin: Five Songs on the Horizon for violoncello,accordion and 15 solo strings,Hamburg: Sikorski,2007.

谱14 中五个弦乐声部均采用了相同且持续的十六分音符节奏型以演奏用手敲击琴体的音色,但分别在速度、力度和重音三个参数上体现出随机的不同步错位现象。各声部间形成相互追逐,此起彼伏又错落有致的效果。不同于简约主义音乐只在速度或对位方式等单一参数影响下的错位方式,作曲家秦文琛探索了多种音乐参数同时形成错位的混合相位变化模式。

综上所述,中国作曲家对简约主义音乐技法变异的总体倾向为,在保持某一音乐参数相对简约且前后统一的形态中,在其他一个或多个音乐参数上展现出微观层面的浮游、流动与变化,使音乐呈现出精巧、细腻的设计感,诠释了一种“简约而不简单”的创作理念。

二、变异的形成原因

从诸多的中国当代音乐作品中可以看到,尽管不少作品采用了简约派音乐的创作技法,但它们却并没有简约主义音乐的机械复制感,反而更加贴近音乐本身的呼吸起伏与内在气息。那么,为什么简约音乐技法在流传到中国后会产生变异呢?在笔者看来,这种变异是“文化过滤”现象使然。文化过滤指“交流中接受者的不同的文化背景和文化传统对交流信息的选择、改造、移植、渗透的作用”㉖曹顺庆主编:《比较文学教程》,北京:高等教育出版社2010 年版,第98 页。,中国作曲家受“社会、历史、文化语境和民族心理等因素的制约,形成了独特的文化心理与欣赏习惯”㉗曹顺庆主编:《比较文学教程》,第98 页。,进而“对交流信息存在着选择、变形、伪装、渗透、叛逆和创新的可能性”㉘曹顺庆主编:《比较文学教程》,第98—99 页。。亨廷顿也认为:“借鉴理论强调接受者的文明在多大程度上有选择地借鉴其他文明的内容,接受、改变和吸收它们,以便加强和确保自身文化的核心价值的延续。”㉙[美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,北京:新华出版社2010 年版,第55 页。中国作曲家充分发挥接受主体的主观能动性,保留了其简约主义音乐技法中的部分特质,又将简约主义音乐的文化属性通过渐变从而找到了其在异质文化空间中的新定位。

第一,从文化背景上看,简约主义音乐根植于后工业时代的社会语境,因此其音乐具有现代都市气息,展现出消费社会中批量化、复制化的机械律动之音。简约主义作曲家也纷纷表达出他们对城市声音的关注和运用。格拉斯在自传体小说《无乐之词》中写到:“没灯就没办法看书,唯一能做的就是跟火车的声音交朋友。轮子卡在轨道上奏出了无止境的规律节奏,我立马就被它洗脑了。”㉚[美]菲利普·格拉斯:《无乐之词》,龚天鹏译,郑州:河南大学出版社2018 年版,第169 页。他从机械而枯燥的火车声中获得创作灵感,并将其变为了作品中无止境变换的拍子与节奏型;里奇在作品《城市生活》中融入了城市声音的采样,并在乐器中找到能与之相类比的音色:汽车喇叭与木管乐器,关门声与低音鼓,空气刹车与钹,船喇叭与单簧管等,进而实现乐器声与非乐器声、音乐与生活的完美嫁接。

这样一种创作的审美倾向移植到中国本土语境中则产生了变异。虽然借鉴简约主义的创作技法,但中国当代作品呈现出的不是城市图景,而是自然气息。可以说,中国作曲家继承了中国文人自古以来的自然观。早在先秦时期,老子便提出了“道法自然”的思想,在他之后庄子又以“三籁”的自然观描绘出物我两忘的齐物之境。崇尚自然的哲学观深刻地影响了古往今来的中国音乐,其以对自然意象的塑造作为亘古不变的主题。从传统名曲《高山流水》的知音之情、《渔舟唱晚》的湖光山色、《梅花三弄》的傲雪凌霜,到当代作品《七月·萤火》(秦文琛)的流萤之光、《雪江归棹》(贾国平)的长天一色、《云团》(杨晓忠)的水石风沙,都体现出中国音乐根源于自然的精神之气。作曲家瞿小松曾说:“生活把我抛到自然里,山民与自然太接近了,在那种环境里生活,我感到有一种旺盛的生机……我的音乐里常出现这种生命力,这种在文明人看来很粗糙的生命力。”㉛李西安、瞿小松、叶小钢、谭盾:《现代音乐思潮对话录》,《人民音乐》1986 年第6 期,第16 页。作曲家高为杰也认为:“山居的景物与生活,既是极简又是丰富的,让人进入所谓天人合一宁静致远的境界。”㉜高为杰:《山居》,第2 页。在塑造自然的方式上,当代中国音乐借鉴了简约音乐等后现代作品试图消解艺术与生活之界限的理念,在作品中加入采样音效,将自然界的各种真实声音引入作品中,如秦文琛在其《【间奏】唤醒黎明》中将采样的鸟鸣声、蟋蟀声作为持续循环的背景音型以衬托笙的音色;杨晓忠在打击乐作品《云团》中加入瓶子的吹气声、响尾石的撞击声、海浪鼓的沙质音响,这些声音使中国当代音乐具有了无限生机和蓬勃的生命力,实现了其在后现代语境中的返璞归真。

第二,简约主义音乐发端于20 世纪美国先锋派音乐的激浪之中。在20 世纪50 年代,以约翰·凯奇为代表的作曲家开始跨越文化藩篱,从亚非拉文化中吸取创作养分与灵感。与异质文明的接触与碰撞成为推动新音乐发展的创造性因素,使其呈现出前所未有的活力。简约主义作曲家继承并发展了此种理念。从印度音乐的“过程”策略及其“重复、循环、排列、压缩”㉝Allison Welch:“ Meeting Along the Edge: Svara and Tala in American Minimal Music”,American Music 17.2(Summer,1999),pp.179-199.的特点中,格拉斯形成了对节奏的重新定义:“哪怕再复杂的音乐规律都可以被分成无限的二音一组和三音一组。”㉞[美]菲利普·格拉斯:《无乐之词》,龚天鹏译,第169 页。从西非的打击乐思维中吸取灵感,里奇创作出带有复节奏结构㉟K.罗伯特·施瓦茨(K.Robert Schwarz)在“Music as a Gradual Process”(Perspectives of New Music 19.1[Autumn,1981-Summer,1982],p.51)一文中讲述到,里奇认为非洲音乐是由“几个相同或相关长度,并带有各自独立强拍的重复织体”组成的,因此将其称为具有复节奏结构的音乐。特征的作品《打鼓》。可以说,东方的、异域的音乐素材和音响成为简约派音乐的灵感来源之一。

不同于简约主义作曲家通过借鉴、引入异域文化素材以体现其音乐创作的世界性,中国作曲家致力于从本土的民族音乐及文化中获取创作素材。民族性是中国作曲家流淌在血液中的文化属性,是根深蒂固且天然携带的语言特征,其与简约主义作曲家的“跨文化”理念有着本质的不同。中国作曲家对民族音乐素材的挖掘则是其自身内在的艺术与文化精神的自然流露与显现。如作曲家徐昌俊将戏曲打击乐和京剧的“武场”元素融进作品《凤点头》中,以使传统戏曲元素与当代作曲技法有机结合;作曲家杨新民在《火把》中运用了彝族口弦四音列,刻画出彝族火把节“都火”乐舞的热烈欢快和热情洋溢。从中可见,中国当代音乐作品中的民族性体现为一种民族精神、风骨与气韵,它根植于作曲家所生活的土壤,是对民族原生语境的真实再现。

第三,从接受主体自身的特征来看,中国作曲家对简约主义音乐技法的创造性化用可以溯源至中国传统音乐的特征。中国传统音乐发展自以“音响音乐”为特征的思维方式,如古琴可有抹、挑、勾、剔、托、擘、打、摘、轮等各种不同的演奏技法,代表了中国乐器最为典型的特征。在对乐器声音进行极端细腻的演奏中,声音的产生和控制方面的种种微妙变化都成为艺术表现的手段,每一个循环的结构单位都是一个有机变化而非机械复制的生命体。所谓“一沙一世界,一花一天堂”,在不变的宏观音乐进程中,中国化的简约技法孕育着音色变化中的微观世界,进而衍生出当代音乐对同一化持续音型进行细致音色变化的创作方式。

同时,中国传统音乐在速度、节奏等时间因素上具有弹性色彩,存在大量散拍、散节奏等不确定性时间长度。不同于西方音乐具有绝对的量化标准,中国传统音乐给二度创作留下了发挥的空间,音乐的时间长度是由演唱者或演奏者特殊的“心理量钟”决定的。㊱管建华:《中西音乐比较》,南京:南京师范大学出版社2014 年版,第100 页。基于此,中国作曲家在对持续音型进行重复时几乎从不采用原样复制,而更注重于直觉和内心体验,致力于对微观时间结构的调整、变化和对节奏材料的重组、衍变,形成了具有橡皮筋般伸缩性的时间结构,以期达到音乐在“似与不似”“恒与变”之间的平衡与中和。

一般来说,中国传统音乐在结构上通常具有多段体特征,其多以文字标题进行分段,使音乐像“卷画”那样陈述、变奏、展衍,在横向上呈现出“一波三折”的叙事特点与结构布局,㊲李吉提:《论“一波三折”的音乐结构——中、西方传统音乐比较之一》,《中央音乐学院学报》1989 年第2 期,第14—17 页。音乐的发展也大多遵循辩证发展的原则。同时,当代中国作曲家大多将具有简约技法特征的段落置于一部具有复合音乐形象的作品中,如叶小纲的《马九匹》、贾国平的《雪江归棹》,使简约技法的使用在结构上呈现出局部性、段落性特征。在相对有限的时间进程,音乐的纵深感便得以体现和发挥。反观简约主义音乐,其大多在较长的时间段内保持单一音乐形象,形成静态而持续的音响效果。“极端慢动作似乎特别有趣,因为它可以让人感受到通常不易观察的细节”㊳Steve Reich: “Slow Motion Sound”,in Writings on Music 1965-2000,p.28.,在相对静止的音乐过程中,任何形式的动态变化便更易被凸显和察觉。因此可以说,简约主义音乐的变化之动力体现在宏观时间过程中,而中国当代音乐的变化之动力则体现在局部结构的辩证化时间和微观化空间中。

结语

音乐学家内特尔曾说:“我宁愿把20 世纪的音乐世界看作一个巨大的、各种音乐相互影响的网状组织,而不愿把它看作是单个音乐的群组。”㊴[美]B.内特尔:《20 世纪世界音乐史的方方面面——疑问、问题和概念》,管建华译,《中国音乐》1992 年第1 期,第7 页。事实上的确如此。任何音乐现象都不是孤立存在的,必须将其放在相互联系的音乐文化网络中审视它们之间的联系与差异,才能得到正确的认识。而变异学理论则为我们提供了一个很好的视野。中国作曲家在对简约主义音乐进行借鉴和吸收的过程中,若不考虑本土文化语境而全盘照搬起其创作技法,那么必然导致创作的失语现象。因此,对音乐技法进行变异则是一条很好的创新路径。变异学理论认为:“在不同的文明背景下,当一种文化与另一种文化相遇时,处于接收者一方的文化对传播者一方的文化会有一个吸收、选择、过滤的再创造过程,这样,传播方的文化必然会被打上接收方的文化烙印。”㊵Shunqing Cao: The Variation Theory of Comparative Literature,“introduction”,p.xxxv.正是本着在传承自身文化精神的前提下,用带着中国音乐精神的态度有选择性地吸收西方技法,并在此基础上加以创造,才能从根本上推动中国当代音乐的发展,构建兼具民族性与世界性的中国音乐话语体系。当下中国的新音乐创作已不再是处于封闭状态下便可孕育而生的,其必须建立在各国音乐文化相互开放的前提下,在类同中求异,才能获得其在世界舞台上的独特发声。