我国城市公园评价研究历程与趋势探究

——基于近十年国内文献综述

李灵军 | Li Lingjun

季晋皛 | Ji Jinxiao

1 背景介绍

城市公园是城市建设的主要内容,是城市生态系统、城市景观的重要组成部分。受此次疫情影响,城市中的居民对城市公园有了更高的要求。城市公园不仅需提供游憩健身的活动场所,还应美化城市、净化空气、改善小气候,使城市更加和谐宜居,使居民生活环境更加自然生态[1-2]。2016年中华人民共和国住房和城乡建设部发布《公园设计规范》中采用定量与定性同时规范的方法,规范了城市公园的建设标准。弥补先前仅定性描述的相关公园规范。2018年习总书记提出建设“人、城、境、业”相和谐的“公园城市”,将生态、人文与城市统筹发展相结合统一[3]。城市公园的建设将从更深层次、新高度上影响城乡人居环境。我国城市公园评价研究中,学者主要围绕典型个案评价,缺乏整体系统的评价研究。准确、实际、科学、全面地评价城市公园有利于明确城市公园的建设、管理、维护以及未来发展等,并可了解市民对城市公园的需求,更科学地建立满足人民美好生活需要的城市公园[4],有利于推动公园城市的发展,从而提升城市环境的运作效率。论文借助CiteSpace软件,梳理我国近十年城市公园评价的研究成果,梳理总结评价动态、形式、内容与方法,有利于构建城市公园评价体系的研究知识库,为学者更快捷地了解我国城市公园研究现状及深入地研究提供借鉴和参考。

2 近十年城市公园评价研究的文献动态分析

2.1 文献来源及研究方法

论文的基础文献数据来源于中国知网(CNKI)学术期刊全文数据库2009年到2019年间与公园评价相关的文献研究(包含部分2020年最新发表文献)。以“城市公园”和“评价”为主题词进行搜索,查阅检索文章,剔除无关和重复内容后共获得1597条文献。以发文数和关键词作为反映研究数量和热点变化的指标,并采用文献分析软件CiteSpace进行统计与分析。

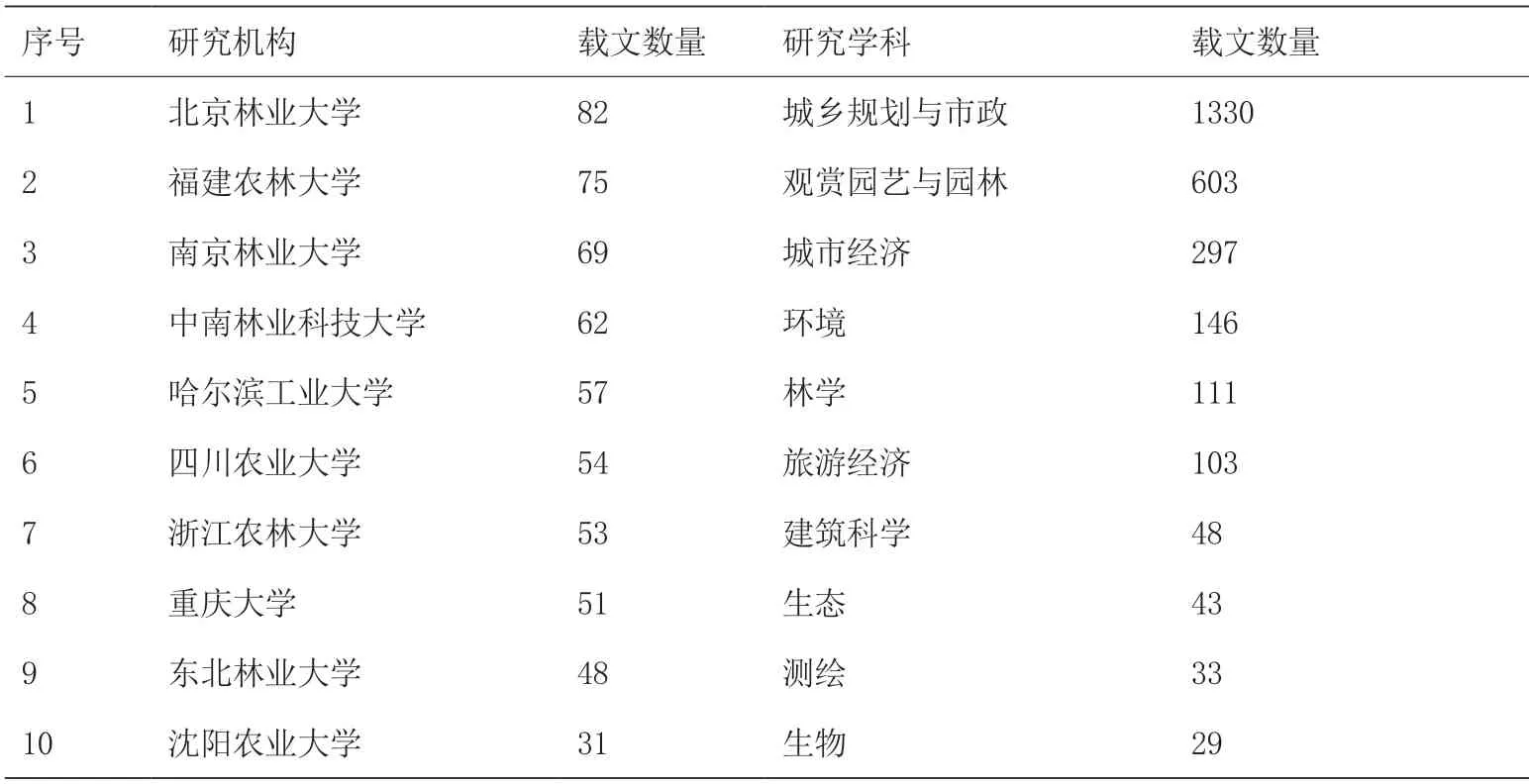

2.2 城市公园评价的研究机构与学科分布

通过中国知网检索统计出我国城市公园评价的主要机构和学科的分布情况(表1)。经统计,发文前3名的研究机构分别为北京林业大学(共82篇)、福建农林大学(共75篇)和南京林业大学(共69篇)。农业类高校最多占五分之四,且前三名均为农业类高校。研究学科分布较广但分布不均匀。以城乡规划与市政为主(1330篇)、观赏园艺与园林次之(603篇),城市经济(297篇)、环境(146篇)等均较少。城乡规划与市政一直为城市公园评价的主要研究学科,其研究涉及评价城市公园的空间格局、城市绿道、概念规划等方面。观赏园艺与园林主要针对城市公园中植物造景的美景度评价、声景观评价等方面。其他相关专业关注不够,环境、生态、生物等对其专业领域的相关评价较少。

表1 发表量前10位的城市公园评价类论文研究机构与学科统计表

2.3 城市公园评价研究的发展阶段与特点

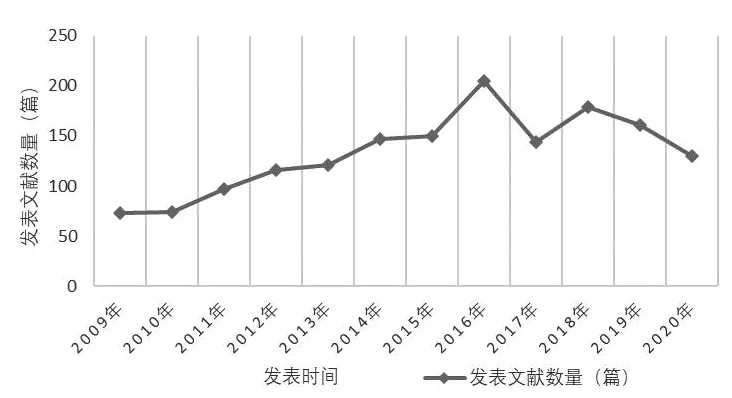

对2009年至2020年所筛选出的论文按每年发布的文献数量绘制折线图(图1),其中2020年数值为中国知网预测值,并使用CiteSpace分析所筛选文章,绘制关键词演化图谱(图2),得出不同时间阶段城市公园评价热点及衍生关系。从时间分布上看,我国近十年的城市公园评价研究呈现为三个阶段:第一阶段稳步提升期(2009年—2013年),第二阶段爆发增长期(2014年—2016年),第三阶段跌宕回旋期(2017年—2020年)。

图1 近10年城市公园评价研究文献趋势

图2 近十年我国城市公园评价相关研究关键词的演化图谱

第一阶段,我国城市公园评价的文献量逐年较稳定增长时期。该时期探讨的内容多为民众满意度、植物景观、民众可达性、绿地面积等,多采用GIS系统、AHP法(Analytic Hierarchy Process)作为评价使用软件。

第二阶段,随着国家对生态文明建设的大力推进,“绿水青山就是金山银山”等政策的提出,生态环境保护的普及大幅度提高,城市公园评价的文献量也迅速增多,2017年达到了近十年顶峰。从关键词演化图谱上可见,与前一时期相比,城市湿地公园以及空气质量的评价文献开始增多,声景观、生物多样性、老年人适用性等关键词也开始频繁出现,研究视角更为全面,此时期的评价方法主要有SBE法(scenic beauty estimation)、SD法(Semantic Differential)与AHP法等。

第三时期,此时期的公园评价的文献数量依然处于一个比较高的阶段。随着公园城市的提出,城市公园城市风貌、绿道、大数据成为新的评价热点,模糊分析法、POE(Post-Occupancy Evaluation)大数据分析和AHP法使用较多。同时城市公园的服务范围、空间尺度、可达性等公平性研究也更加被重视。

3 城市公园评价的形式、内容与方法

3.1 评价形式

近十年来国内城市公园的评价形式主要分为两种:定性评价与定量评价。

(1)定性评价[5]

城市公园的定性评价在近十年来我国城市公园评价研究中比例较小,一般多对城市公园的发展现状、功能适用、经济意义、环境协调性、文化传承性,以及存在问题改进措施等方面进行概括性的描述,并提出解决问题的措施和途径,确定今后发展方向。

(2)定量评价[6]

定量评价是近期我国公园评价最主要的形式,一般根据评价内容,如生态性、植物景观效果、土地污染物、可达性等,建立符合研究内容以及区域特征的城市公园评价指标体系,如生态、可达性、植物造景的美学功能等评价指标,然后通过调研、实验等获取相关数据,最后选取合适的数学方法得出量化的评价结论。

3.2 评价内容

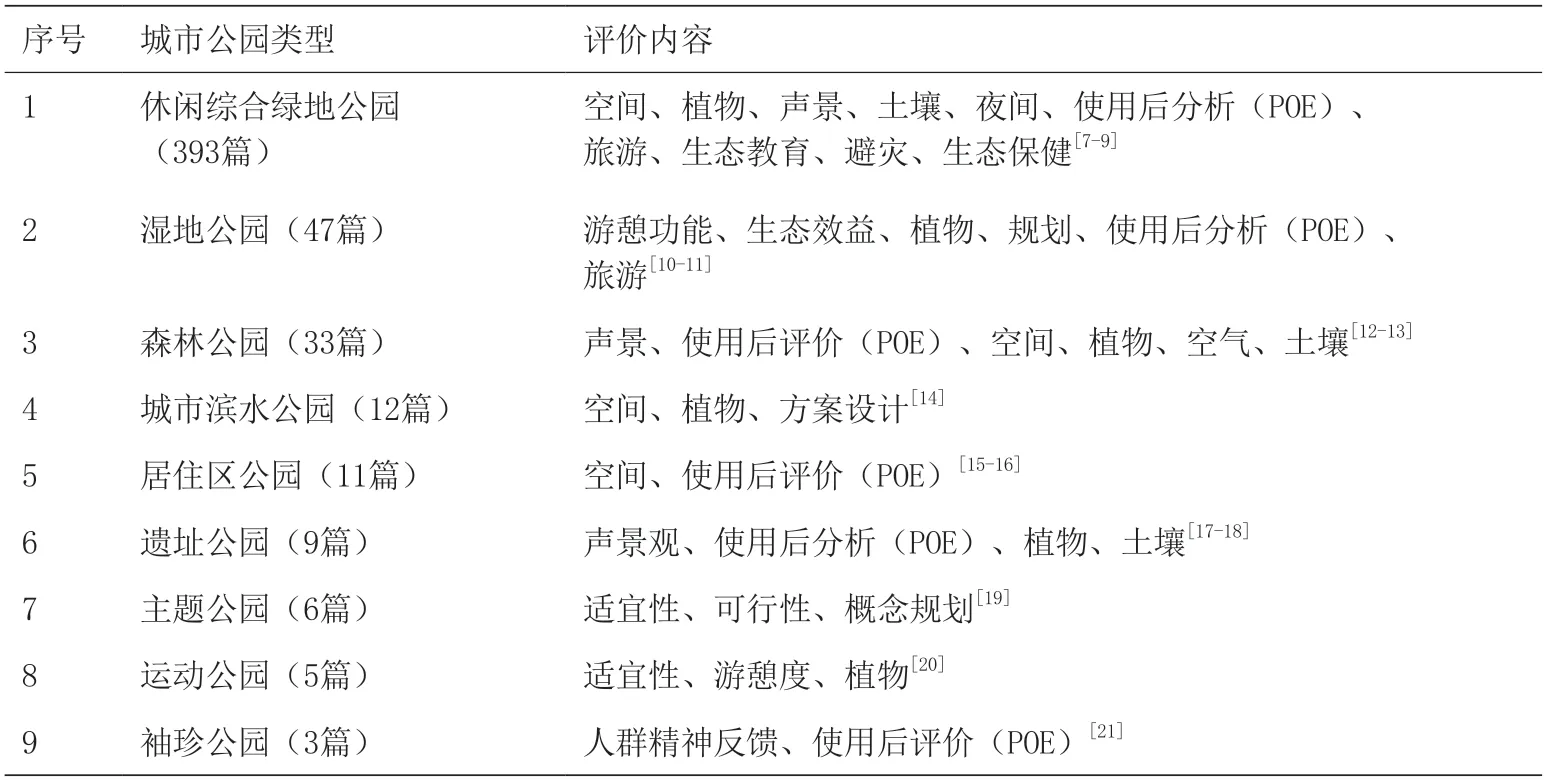

城市公园评价根据公园的不同类型,所评价的内容也有所区别。经过对文献的梳理,将常见的九类城市公园的评价内容进行对比分析(表2)。

表2 不同类型城市公园所评价的内容对照表

从表2可见,因不同城市公园的特性以及服务人群不同,文献中采用的评价内容均有所不同。通过对比分析发现,空间、植物、使用后分析这三类较多,土壤、生态、声景、空气、规划、适宜性的评价研究次之,旅游、避灾、可行性、精神反馈等仅个别类型有所研究。

评价的内容主要包括生态、土壤、使用后等;滨水公园与居住区公园侧重于环境空间和使用后的评价;遗址公园、主题公园、运动公园和袖珍公园的评价多从人为需求角度分析。专类公园的评价整体缺乏与城市的结合分析,对公园建设的指导性偏弱。

同时,不同类型的城市公园评价比重失衡,休闲综合绿地公园为评价主体,评价文章最多,内容也最充分,基本包含了目前评价的大多数内容。专类公园的评价内容相对片面,研究文献也比较少,如湿地公园与城市森林公园侧重于生态性研究;且在对象选取中,多为大尺度的评价,小尺度的如袖珍公园等略少。

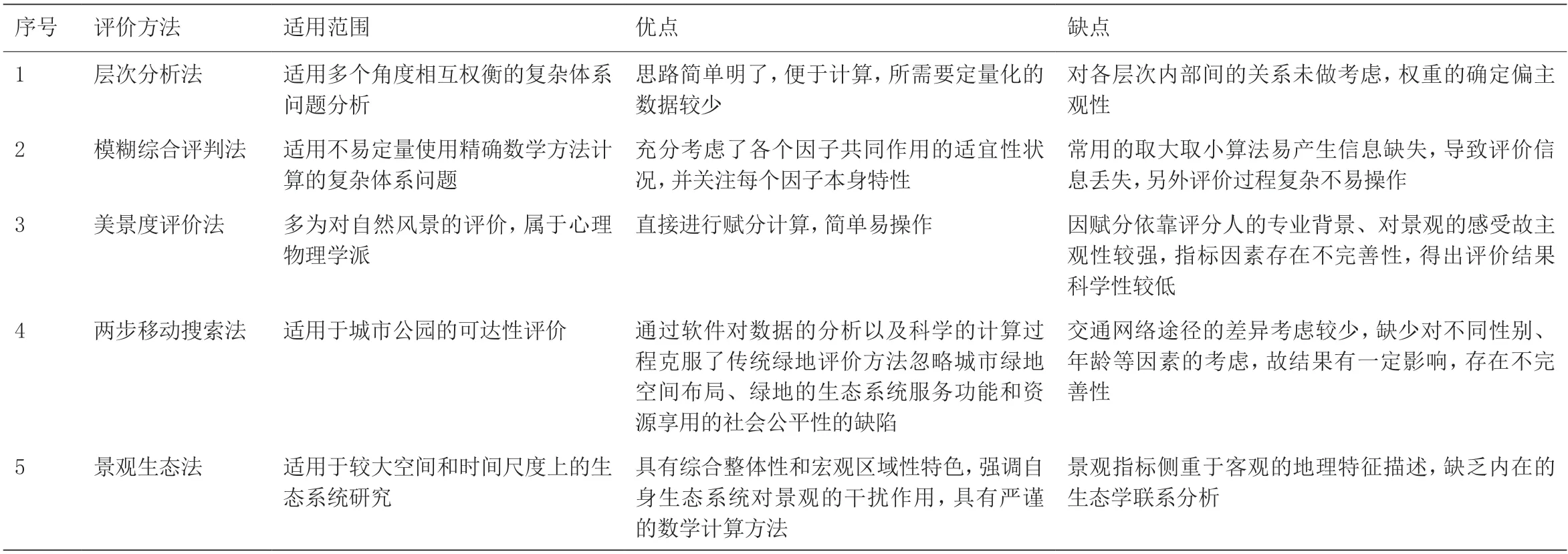

3.3 评价方法

对城市公园评价相关文章关键词进行统计分析,将所涉及的关键词使用频率用关键词词云图表达(图3),字体大小反应词语在文件中出现的次数的多少,可知近十年来,国内对公园评价的研究方法主要集中在层次分析法、模糊综合评判法、美景度评价法、可达性分析以及景观生态法等。

图3 近十年我国城市公园评价相关研究关键词词云图

将常见的公园评价方法梳理如下:

(1)层次分析法[22](Analytic Hierarchy Process,AHP)

层次分析法的基本原理首先将评价系统的有关方案的各种要素分解成若干层次,同一层次的各种要求以上一层要求为准则,然后进行两两判断的比较与计算,求出各要素的权重,最后根据综合权重按最大权重原则确定最优方案。分析步骤为:①建立指标体系;②建立判断矩阵;③归一化特征向量;④一致性检验;⑤计算综合评价指数。

公园评价中,刘小航[23]采用层次分析法对我国的若干有代表性的旅游城市进行了评价,证明了层次分析法在大型主题公园应用的合理性。康秀琴[7]采用AHP法对桂林市8个公园,30个植物单元的植物景观进行定性与定量相结合的评价,提出优秀的植物配植模式。刘霁[24]运用AHP法建立定性定量综合指标体系,用灰色评价和层次分析相耦合的方法对益阳市梓山湖生态公园建设项目进行具体评价。

层次分析法因其系统性较强,操作简单,数据获取方式多样,且易与其他方法相协调并用,在公园评价中应用较多。

(2)模糊综合评判法[25](Fuzzy Comprehensive Method)

该方法是以模糊数学为基础,应用模糊关系合成的原理,将一些边界不清,不易定量的因素定量化,进行综合评价的一种方法。其步骤如下:①建立指标集;②确定权重集;③建立评价集;④进行单指标评价,建立隶属度函数;⑤建立模糊隶属度矩阵;⑥得到最终的综合评定结果。

在近十年城市公园的评价中也有较多应用。曾真[16]运用模糊综合评价法对三明市如意湖湿地公园的5项指标所包含的20个指标因子进行分析研究,得出游憩功能的游客满意度评价,提出建设优化措施。裴伶俐[26]利用模糊综合评价方法,选用空气离子评价系数、粉尘质量浓度、空气中细菌含量作为评价因子,对吉林市公园绿地空气质量适宜性进行综合评价,且因综合考虑了多种因子对空气质量的影响,证实了空气质量适宜性高低的模糊性。

模糊综合判断法充分考虑各因子共同作用的适宜性状况,所得出结论为相对范围,适宜于城市公园的满意度、游憩体验价值等非定性的内容评价

(3)美景度评价法[27](Scenic Beauty Estimation,SBE)

主张以群体的普遍审美趣味作为衡量风景质量的标准,确立景观美景度与偏好度的影响因子,并建立相关预测模型。其步骤如下:①样地选取;②景观拍摄;③照片评判打分;④构建要素并打分;⑤数据分析;⑥评价模型建立;得出结果。

段敏杰[9]选取北京3个公园内36个典型植物群落景观作为研究对象,建立美景度与主要景观因子之间的景观评价模型,并得出SBE法建立的多元线性评价模型能够较准确的进行公园美景度预测。王美婷[28]以3个广州市典型性城市公园为主要对象,研究了植物景观美景度,提出美景度评价法注重景观品质的评价,偏重艺术美学原理,同时又与层次分析法对比研究,并发现2个与分析法所评价结果相一致。

美景度评价法认为风景与风景审美的关系为刺激-反应的关系,以景观美景度与偏好度的相关模型将游客对城市公园的心理反应进行评价。

(4)两步移动搜索法[29](Tw o-Step Floating Catchment Area,2SFCA)

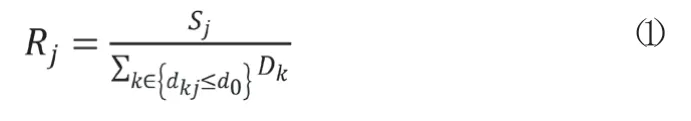

其搜索主要分为两个阶段:第一步对每个供给点j,搜索所有在j距离阈值(d0)范围(即j的搜索区)内的需求点(k),计算供需比Rj:

这里,dkj为k和j之间的距离,Dk为搜索区内消费者(dkj即≤do)的需求,Sj为j点的总供给。

第二步,对每个需求点i,搜索所有在i距离阈值(d0)范围(即i的搜索区)内的供给点(j),将所有的供需比Rj加在一起即得到i点的可达性

这里dij为i和j之间的距离,Ri是i搜索区(dij≤d0)内的供给点j的供需比。越大,则可达性越好。

许基伟[15]基于2SFCA分析了武汉市中心城区公园绿地空间公平性,将非空间属性融入到空间可达性研究中,得出武汉市中心城区的公园绿地空间公平性的评价,为武汉市公园绿地发展提供参考。庄霆坚[30]以高斯两步移动搜索法,结合城市公园的空间分布与人口普查数据,在GIS中建立空间数据统计分析架构,对福州市鼓楼区的各主街到应急避难绿地的可达性进行评价,并提出相应的改进建议。

两步移动搜索法采用两次“移动搜索区”分别以供给和需求地为基础。经过两次计算在城市公园评价可达性中结果较为可靠。

(5)景观生态法[31]

景观生态法可以分析城市公园景观格局随着时间的动态过程,揭示城市公园景观变化的规律和机制,为最终实现城市公园资源的可持续利用提供理论依据。选用表征模型如植被覆盖度、景观多样性指数等。如杨宇翀[32]通过ENVI软件计算研究区植被覆盖度和地表温度,并利用Arc GIS软件进行数据统计,探究区域植被覆盖度与地表温度的耦合关系,以及公园特征要素对公园降温效应的影响。为我国城市森林公园的建设提供参考依据。杨利[33]利用RS与GIS技术,结合景观结构分析软件Fragstats从斑块、景观层次和景观空间格局上研究分析了西洞庭湖青山湖国家城市湿地公园建设前后的景观空间格局特征及其不同时期的变化。

景观生态学以整个景观为研究对象,强调空间异质性的维持与发展,重视空间结构与生态过程的相互作用。

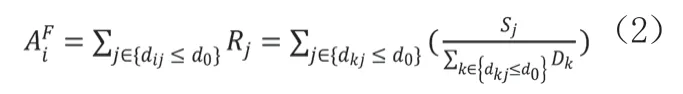

(6)5种评价方法对比

对国内城市公园常用评价方法的适用范围及优缺点进行比较(表3)。

表3 我国常用城市公园评价方法比较

结语

论文结合中国知网数据库与CiteSpace文献可视化分析软件,从不同视角梳理分析了我国近十年涉及城市公园评价的学术文献,取得以下研究结果。

①研究专业领域涵盖诸多相关专业,但载文数量不平均,多集中于城乡规划与市政和观赏园艺与园林这两个学科,生态、环境等学科较少。建议相关学科增加对城市公园评价的科研投入,促进多学科交叉,多方位探索,从更全面的角度为城市公园评价提供研究方案,从而为“公园城市”的全面统筹发展建设提供理论基础。

②在评价对象近十年数据中显示,较大尺度的公园评价占绝大多数,小尺度的公园评价略少。在公园城市建设的背景下,城市与自然融为一体的目标中,小尺度公园更能达到城市空间组团的健康融合。建议可增加适当小尺度公园为对象的评价,以更好指导其建设,同时有助于为公园城市的点状绿色空间发展提供研究支撑。

③我国城市公园的评价内容多为休闲综合绿地公园的使用者使用感受分析,随着“公园城市”的提出,城市公园不仅要满足人民群众的需要,也要服务城市生态发展。城市目前对于生态环境以及城市气候、水系净化相关的类型的公园评价较少。在今后的城市公园评价中可多关注于生态领域,促进人工城市环境与自然环境协同发展服务社会。

④研究的热点近些年多集中在空间公平性、植物配置、使用后分析等方面,除空间公平性研究外其余多为典型个案的评价,缺少将整个城市的所有公园作为整体研究。将城市中所有公园统一评价分析,提出合理建设管理意见,更有助“公园城市”大系统建设。

⑤城市公园具有多种类型,因此针对不同评价内容的评价方法也有多种。因暂无全面的城市公园评价方面文献综述,导致评价内容中出现比例失衡,评价角度不够全面等问题。经统计分析后,评价城市公园时可先判定其所属类型,再确定需评价的内容。内容应新颖有指导意义,最终确定适宜的评价方法并得出结论,分析此结论产生缘由与利弊,用来进一步指引我国城市公园的规划、建设、更新、管理等。