滇东北次方言苗语ɖau31字被动句研究

罗兴贵,杨世恒

(贵州民族大学,贵州 贵阳 550025)

一、引 言

滇东北次方言苗语(不涉及苗语内部对比时简称苗语)被动句属于词汇型被动句,其被动标记为ɖau31,有标记的被动句在苗语各方言土语中广泛存在,是苗语一种特殊的句式,但目前学术界刊登的关于苗语被动句的文章较少。余金枝的《湘西苗语被动句研究》对湘西苗语被动标记ʈo22的来源进行了考量,并对句法结构和语义特征进行了描写分析。[1]古红梅、罗兴贵的《川黔滇苗语被动句研究》对川黔滇次方言苗语被动标记drous的词性及其语法功能、句法结构、语义特征等进行了深入描写。[2]朱莎、季红丽的《歪梳苗语“ȶeu¹³”字被动句研究》对川黔滇次方言第二土语区ȶeu¹³的语义义项及语义特征进行了描写分析。[3]麻秀芝、施院毛在《苗语松桃话的ʈo44词被动句研究》中从类型学的角度论述了苗语松桃话ʈo44字被动句。[4]张雅音的《生成语法分析与苗语语法现象探析》运用生成语法理论对滇东北次方言苗语被动句中两个被动标记tau33和ɖau31的生成、形式及句法进行了分析,并认为tau33和ɖau31来源于两个不同的句法地位,tau33的句法功能是介词性的,ɖau31的功能是动词性的。[5]52-53本文拟对滇东北次方言苗语ɖau31字被动句进行描写研究,分析苗语ɖau31字被动句的句法结构和句子成分、ɖau31的语法化路径以及被动句语义特征。

二、苗语ɖau31字被动句的句法结构

滇东北次方言苗语被动句主要以有标记的被动句为主,其中,又可根据施事宾语的有无分为有施事宾语的被动句和无施事宾语的被动句,带施事宾语的被动句句法结构为“受事主语N1+被动标记ɖau31+施事宾语N2+动词性成分V”,带施事宾语句式在苗语中的使用频率极高,表达的语义关系最为清晰明了。不带施事宾语的被动句句法结构为“受事主语N+被动标记ɖau31+动词性成分V”,此时的被动标记相当于一个助动词,但暗含被动关系,协助谓语动词完成被动义的表达。

(一)陈述式被动句句法结构

陈述式被动句主要是以陈述的语调说明或叙述带ɖau31“被”的句子事实。在滇东北次方言苗语中,这类句法结构具有多样性特征。

1.N1+ɖau31+N2+V

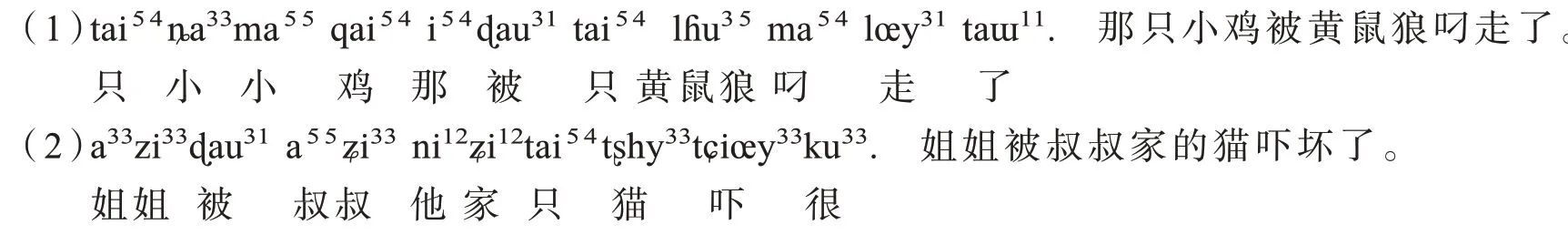

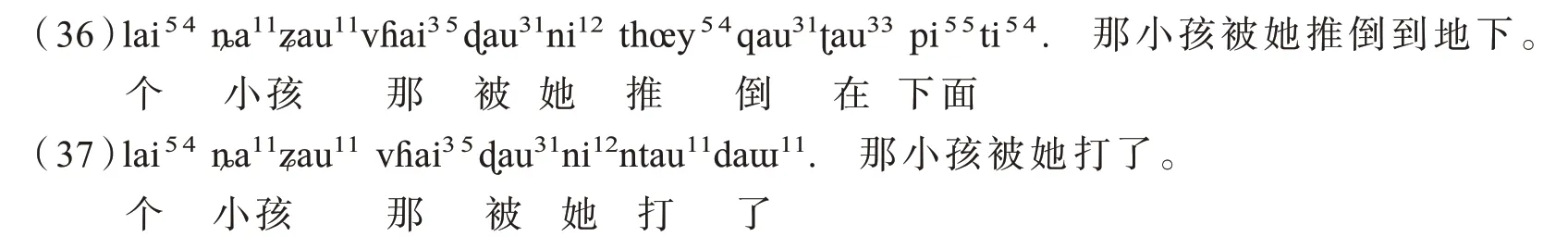

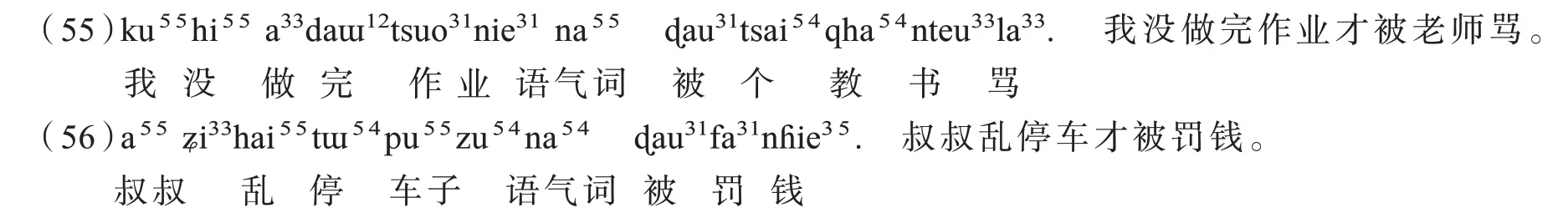

范晓(2019)认为在静态SVO主谓短语里,由于语用表达的主体化的需求,会把受事提到动核之前,在被动句中动核结构的语序表现为[受事+被+施事+动核]。[6]191带施事宾语的被动句中,被动标记ɖau31作为介词介引施事宾语表被动,此时的ɖau31具有双向标记的功能,既标记句子中N1为主语且为受事成分,也标记N2为宾语且为施事成分。“N1+ɖau31+N2+V”是苗语被动句的典型句法结构,V是N2动作行为的发出者,N1是动作行为的承受者。例如:

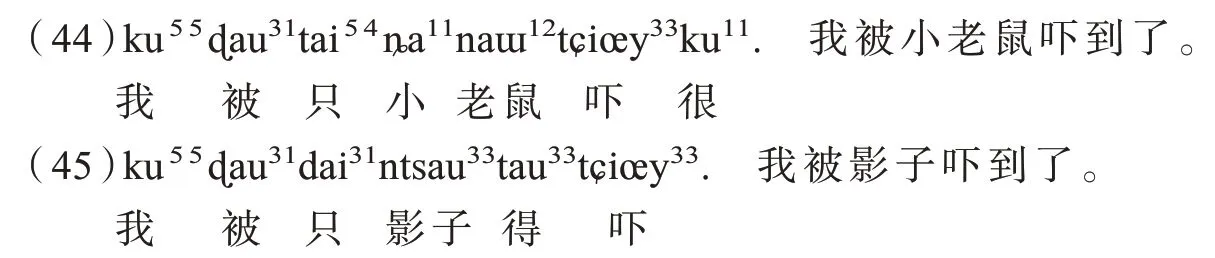

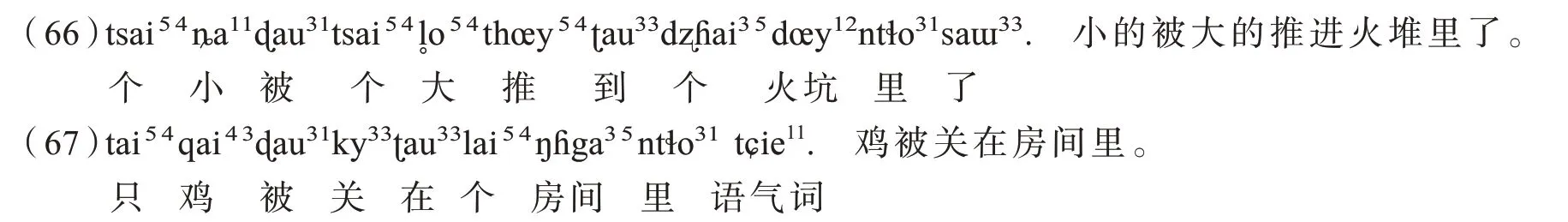

例(1)中,“黄鼠狼”是动作“叼”的发出者、实施者,而“鸡”是动作行为的接受者、受事者,介词ɖau31标记“黄鼠狼”为施事宾语,“鸡”为受事主语。但在例(2)中,动作“吓”看似是施事主语发出的,实则不然,猫自身不会发出吓人的动作,而可能是猫的突然出现这一事件吓到了姐姐,猫只是做了句法结构形式上的施事宾语。

2.N1+ɖau31+V

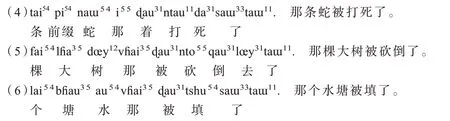

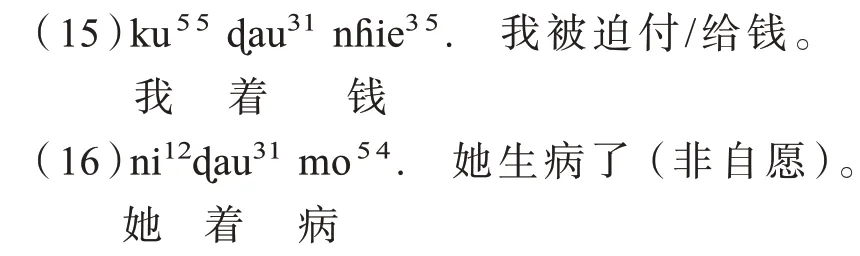

这类不带施事宾语的被动句在苗语中虽不及带施事宾语的被动句使用频率高,但也被广泛使用。在这类句式结构中,ɖau31在句中凸显“被迫、遭受”义,置于动词前作为助动词修饰动词,此时ɖau31暗含一定的被动义。例如:

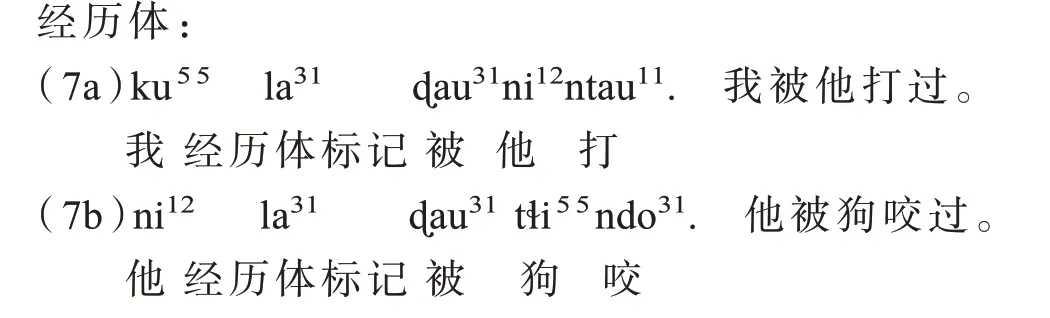

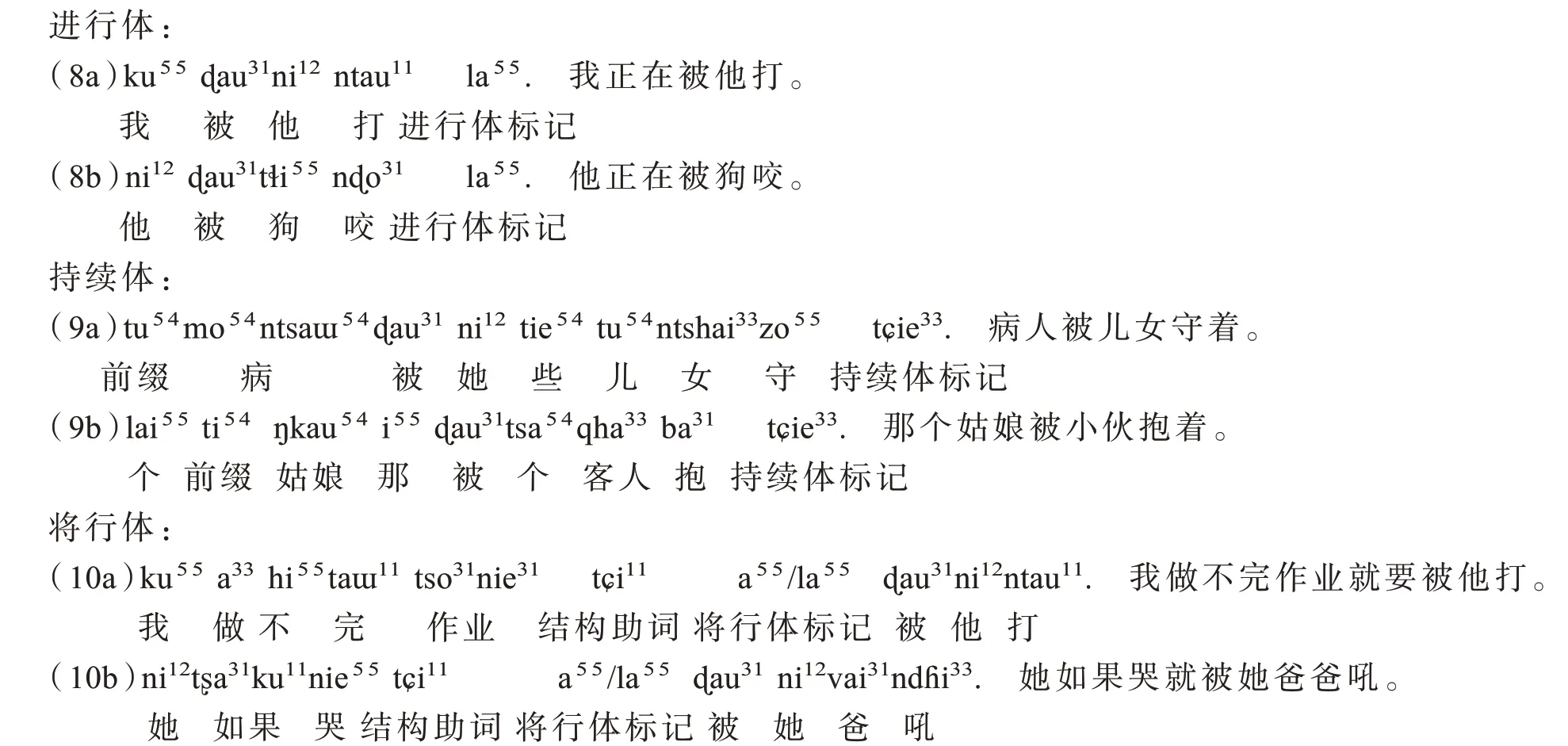

一般情况下,苗语被动句中的动作行为或事件多发生在某个参照节点之前,即动作行为或事件发生在过去某个时间段,具有已然性,因而被动句句末通常加上句尾词表示意义的完结,苗语最常见的句尾词一般为完成体标记taɯ¹¹“了”,也兼语气词,表示动作行为和语义的完结。当然,一些其他常见的体标记也时常进入被动句中实现被动句的体范畴,如经历体标记、进行体标记、持续体标记、将行体标记等。其中,经历体标记“la31”,其语义指向谓语动词,表示受事主语曾经遭受过施事宾语发出的动作,其句子结构为“N1+la31+ɖau31+(N2)+V”①N1+la31+ɖau31+(N2)+V”中括号内的N2可出现,也可不出现。;进行体标记“la55”,语义指向谓语动词,表示受事主语正在遭受施事宾语发出的动作,其结构为“N1+ɖau31+(N2)+V+la55”;持续体标记“tɕie33”,其语义指向谓语动词,表示受事主语被迫持续接受着施事主语发出的动作行为,结构为“N1+ɖau31+(N2)+V+tɕie33”;将行体标记“la55/a55”,其语义指向仍是句中谓语动词,表示受事主语将要遭受施事宾语所发出的动作,结构为“假设条件+tɕi11+la55/a55+ɖau31+N2+V”。

通常情况下,将行体标记只存在假设条件被动句中,并需要添加结构助词“tɕi¹¹”来实现句子的关系化、合理化。其中,假设条件的主语是被动句中谓语动词的受事者,表示如果假设条件成立就会遭受到施事宾语所发出的动作行为。例(10a)中,如果假设条件“我做不完作业”成立,就会被“打”。例(10b)中的假设条件“她如果哭”成立,那么就会被“吼”。

除了以上常见的ɖau31字被动句外,滇东北次方言苗语还有几类表被动的特殊句法结构,日常较少使用,但在苗语句式中仍占据特殊地位,值得深入研究。

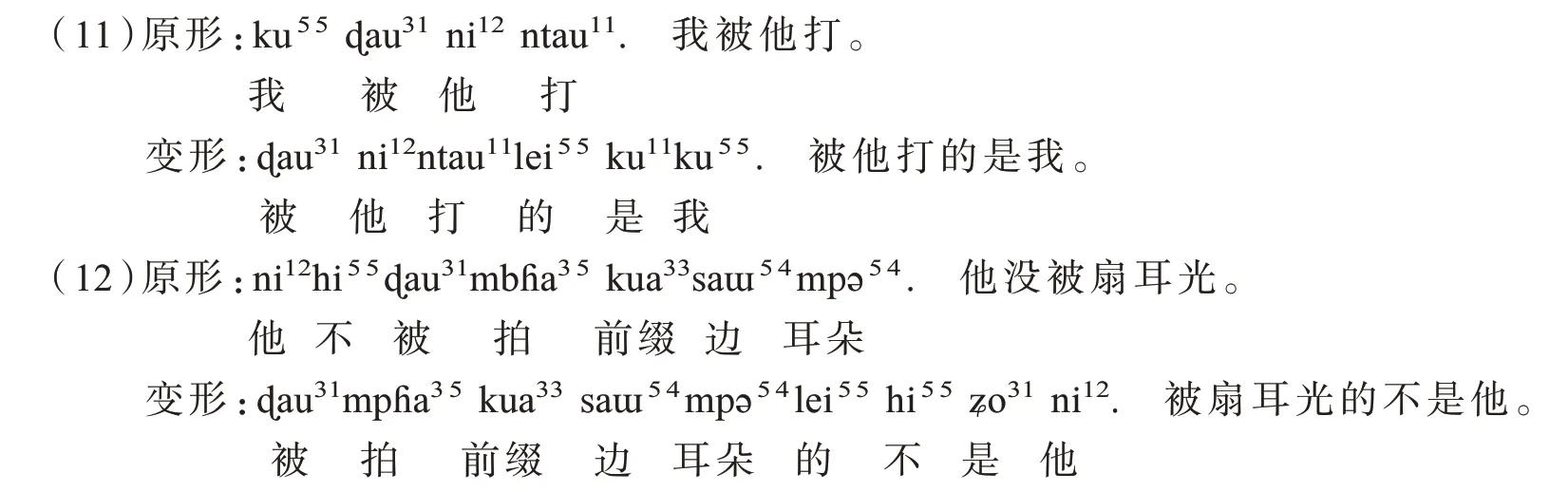

3.ɖau31+(N2)+V+lei55+判断词+N1

苗语的这类被动句句式结构应该是受到汉语西南官话贵州川黔方言的影响而产生的。苗语中还未有专门表示定中结构的“的”助词,而lei55很明显是借用汉语贵州川黔方言的“嘞”。苗语判断词一般 只有ku¹¹和ʑo31两 个,其中ku¹¹多用于 肯 定句中,ʑo31多用 于 否定句中,这类句式应 该 是苗语“N1+ɖau31+(N2)+V”受到汉语被动句语法结构影响后的变形。例如:

随着语言接触的不断深入,特别是在多样式汉语方言被动句的影响下,为实现句法表达的多样化,苗语也借用汉语方言被动句式及语法结构。例(11)(12)中的变形就是在原形的基础上借用汉语方言助词“lei55”,把受事主语提到句末,并置于判断词之前,这就实现了与汉语方言相同的表达形式,虽在句法和语义上并不那么合理,但在年轻一代中逐渐被广泛使用。

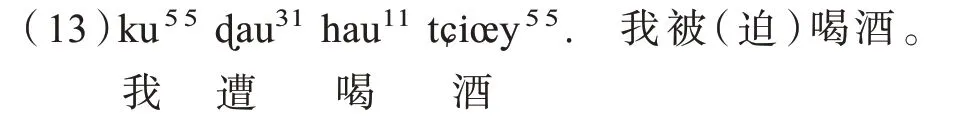

4.N1+ɖau31+VP

在“N1+ɖau31+VP”句法结构中,ɖau31作为助动词表被动,标记N1既是受事主语,也是施事主语;N1具有双重题元角色,既是受事论元,也是施事论元。动词语义均指向受事/施事主语,既是动作发出者,又是动作承受者。VP通常是动宾结构构成的事件,表示主语被迫、不情愿而又不得不做某事。例如:

5.N1+ɖau31+NP

在“N1+ɖau31+NP”这类句式结构中,ɖau31是实义动词,而NP为与事宾语,但这类句子也暗含一定的被动关系,或许将ɖau31理解为助动词,与事宾语NP理解为名词动词化更贴切。表示主语被迫遭受、不情愿又不可抗拒地付诸行动或遭受某一事件。例如:

在“N1+ɖau31+NP”这类句式中,受事主语一般都是由生命度较高的名词或代名词来充当,生命度等级低的不易出现在该类句式的主语位置。与事宾语NP的选择通常也很有限,主要涉及“钱财”“疾病”“自然现象”等,既可以是名词,也可以是名词性的数量短语。

(二)疑问式被动句句法结构

疑问式被动句是指对含有ɖau31字被动句中的句子成分提出疑问的句式,含是非问和特指问。

1.是非问

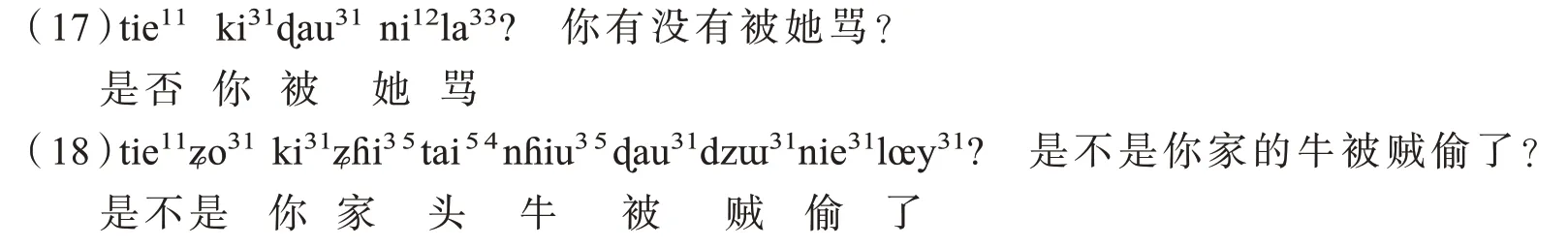

滇东北次方言苗语的是非问被动句主要是在陈述式被动句的句首加上标记词tie¹¹(ʑo31)“是不是”,一般是用肯定或否定的形式作答,其句法结构为“tie¹¹(ʑo31)+N1+ɖau31+(N2)+V”。例如:

以上句子也可不使用标记词,只需在陈述式被动句的句末提升语调,也可以对句子成分提出疑问。

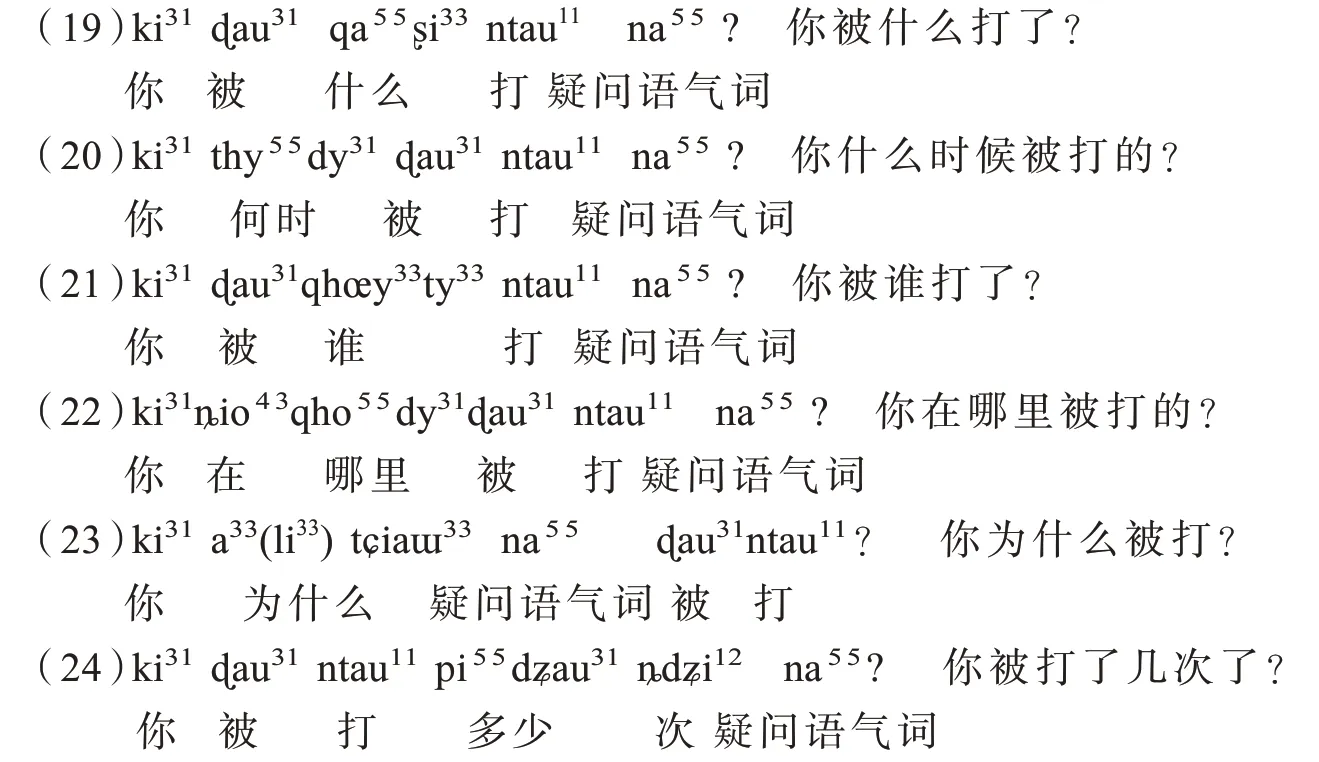

2.特指问

用疑问词表示疑问点,对被动句句子成分提出疑问,包括问工具、问时间、问人物、问地点、问原因等。通常以疑问词qa55ʂi33“什么”提问工具、thy55dy31“何时”提问时间、qhœy33ty33“谁”提问人物、qho55dy31“何地”提问地点、a33(li33)tɕiaɯ33“为什么”提问原因、pi55dʑau31“多少”提问数量。例如:

特指疑问式的疑问词普遍只置于句中,但thy55dy31是例外,它既可以置于句首也可以置于句中,如例(20)也可表述为“thy55dy31ki31ɖau31ntau11na55?”在例(19)和例(21)中,因为qa55ʂi33与qhœy33ty33的句法位置一致、语义语法功能相似,故一般提问人物时也可用qa55ʂi33,如例(19)也可理解为“你被谁打了?”同时,在特指疑问句中,通常要加上疑问语气词“na55”来加强疑问语气,一般作句末语气词,也偶尔作句中语气词,如例(23)。

三、苗语ɖau31字被动句的句子成分

上述对苗语被动句句法结构的描写,认为“N1+ɖau31+N2+V”结构为被动句的基干结构,而苗语被动句的其他成分都是在其基干结构上组合而来。被动句中最基础、最常见的能表达完整义句子成分的应包括主语、谓语和宾语,再在其基础上添加定语、状语、补语等成分。

(一)主语

被动句的主语在题元角色上做受事论元,是动核结构中动词所联系的内围成分,且受事者多为定指、特指,一般不能省略。通常情况下受事论元与主语具有同一性,即受事论元就是被动句的主语,受事主语位于被动标记“ɖau31”之前。一般由名词、代词、名词性词组或短语等充当。例如:

另外,在一些比较复杂的句式中,也会存在谓词性成分做句子的主语,主语位置上的谓词性成分显性意义表示动作行为,但其隐形意义却指称动作行为的发出者。[7]279例如:

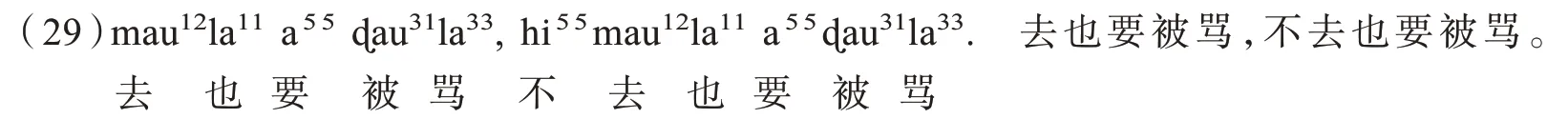

该句的主语mau¹²“去”,显性意义表示动作行为,但隐形意义却指称“具体的某人”。

(二)谓语

在被动句中,能做谓语成分的都是及物动词,谓语动词是施事宾语发出的动作行为,是句法结构和语义解释的核心。在被动句中,谓语动词的语义指向受事主语,表示受事主语被迫遭受某一动作或某一事件。例如:

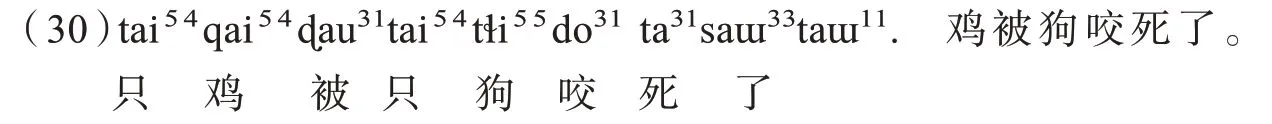

此时谓语动词“咬”是施事宾语“狗”发出的动词,其语义指向“鸡”,表示鸡被迫遭受“狗”发出“咬”的这一动作。另外,在被动句中,谓语动词具有丰富的语义特征,主要表现在谓语动词的语义配价特征和语义情貌特征。

1.谓语动词的语义配价特征

被动句中动词对“价”类的选择不是随意的,也不是任何“价”类都能进入被动句中。从语义平面分析,作为动核结构的动核,必有两个或两个以上与之联系的动元,因此被动句中谓语动词具有[+多价性],含二价和三价,但多为二价。例如:

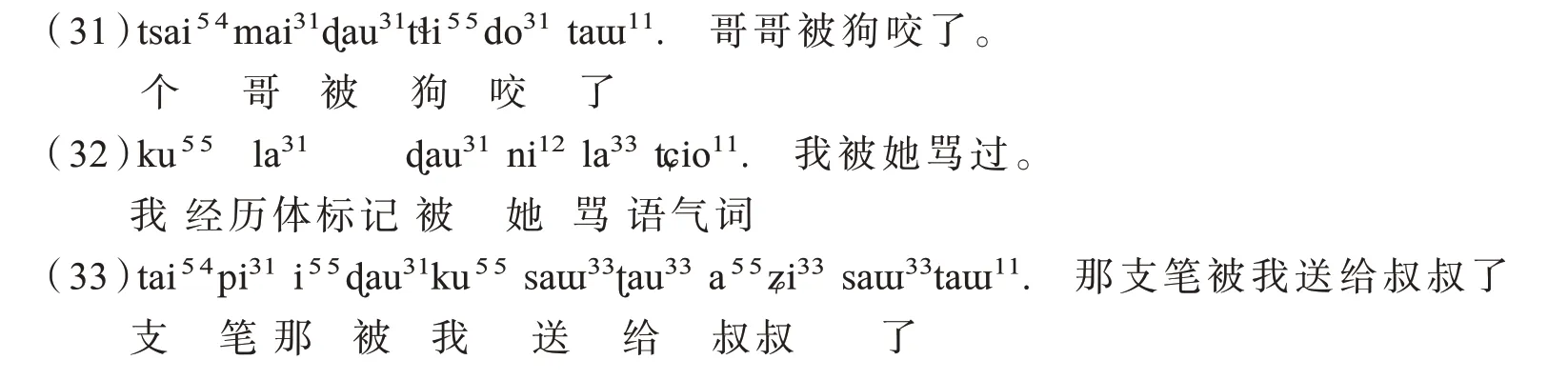

例(31)(32)中,谓语动词“咬、骂”为二价动词,分别联系施事“狗、她”和受事“哥哥、我”;例(33)中,谓语动词“送”为三价动词,联系施事“我”和受事“笔”,同时还联系与事“叔叔”,因而动词的配价特征制约着动元的数量。

如果谓语动词为一价动词,那么只有发出动作的主体(施事),而没有动作所支配的客体(受事),是不能构成被动句的。但并非具有[+多价性]的动词都能进入被动句中,如某些具有“孕育”特征的多价动词(mɦa35“生”、ndi31“下”、ɕiaɯ33“产”等)是不能做谓语动词的,以及某些表“心理”活动的多价动词(ɳtʂhai33“害怕”、tə33“担心”等)也不能进入被动句中。虽然存在某些多价性的动词本身不能直接进入被动句中,但句中可通过插入状语tau33“得”的形式实现动词在被动句中的合法性,如某些具有“感知”特征的多价感知动词(n。o55“听见”、pau54“知道”、ntɕo33“记得”等)和某些具有“互动”特征的多价动词(ɳtʂi54“遇见”、la¹¹“争吵”等)。例如:

2.谓语动词的语义情状特征

从被动句谓语动词的语义情状上考量,被动句的谓语都具有[+动作性]的语义特征,但被动句的语义是强调受事主语“遭受”到某一动作行为而产生某种结果情状的变化、移动或损失,故谓语动词不仅仅只有[+动作性],还应有[+结果性],即[+动结性]。但在苗语被动句中,常用的谓语动词有显性的[+动结性]和隐形的[+动结性]。显性的[+动结性]既有动作又有结果,而隐形的[+动结性]只有动作,而结果是隐形的。例如:

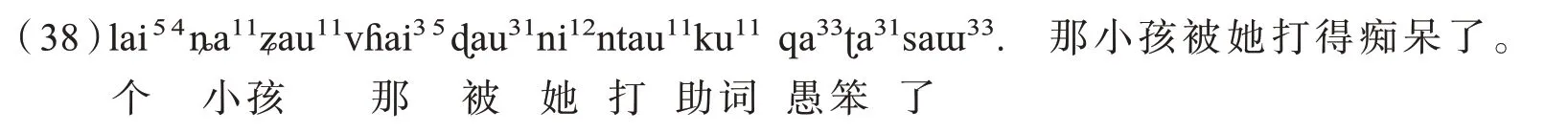

例(36)中,thœy54“推倒”的[+动作性]是显性的,[+结果性]也是显性的,这类谓语动词一般由动结式复合动词构成,在被动句中涉及两个动核结构,如例(36)中涉及的两个动核结构分别为:ni¹²thœy54lai54ȵa¹¹ʑau¹¹vɦai35“她 推 那 个 小 孩”和lai54ȵa¹¹ʑau¹¹vɦai35qau31ʈau33pi55ti54“那 小 孩 倒 在 地 下”。而 例(37)中,ntau¹¹“打”的[+动作性]是显性的,但[+结果性]确是隐形的,不明确的。当ntau¹¹的动作发生后,必然会涉及一定的结果,如“小孩被打”必然导致一定的结果,可能小孩被打倒、打痛、打伤甚至打死等,这类结果在单核结构被动句中是隐形的,具有不确指性。若要表示显性[+结果性],只需要在其后加上表结果情状的词即可。

这类动词还可以通过其他形式表示显性[+结果性],即在动词后加上结构助词ku¹¹,然后再加表结果情状的词。例如:

(三)宾语

在被动句中,通常句中宾语位于被动标记“ɖau31”后、谓语动词前,是动作行为的发出者,是谓语动词所联系的重要论元,因而被动句的宾语具有发出动作行为的能力,在句法平面上充当施事宾语。同时谓语动词的[+动作性]语义特征往往制约着充当宾语的名词和承担的语义角色,决定了被动句中宾语的名词通常是施事(大部分[+有生命],少部分[-有生命])。句中宾语通常不省略,在不必说或不强调施事时可省略。例如:

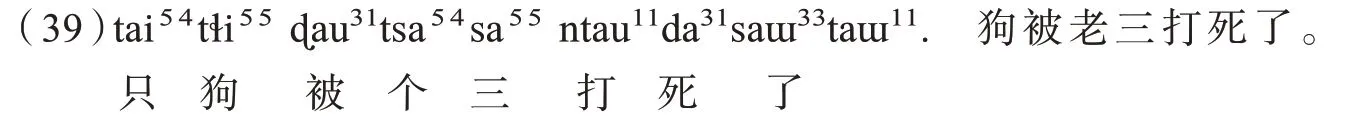

例(39)(40)施事宾语的生命度等级高,而例(41)(42)是无生命度等级的自然存在物,虽典型被动句中的谓语动词的[+动作性]决定了其施事宾语通常是有生命的、有发出动作行为的能力。但在具体的语用中,仍有部分无生命的自然存在物做施事宾语,追根溯源在于苗族人民的认知范畴。众所周知,苗族人民崇尚自然、信奉自然,风雨雷电、日月星辰都是崇拜的对象,认为现实的一切都是神灵主宰着,因此他们便把自然物或自然现象看作具有施事能力的事物。例(43)中,“石头”本无施事能力,不能发出“打”的动作,但仍在句中做施事主语,主要是由于其本身的属性决定,因为石头具有坚硬性,能导致疼痛感,所以人们意识上也归结于具有能动性的事物,简而言之即“拟生化”(由心理的联想或认知的隐喻而产生“无生名词有生化”)。[8]60以上是形式和意义具有一致性的施事宾语,在滇东北次方言苗语中还存在一类形式和意义不一致的施事宾语。例如:

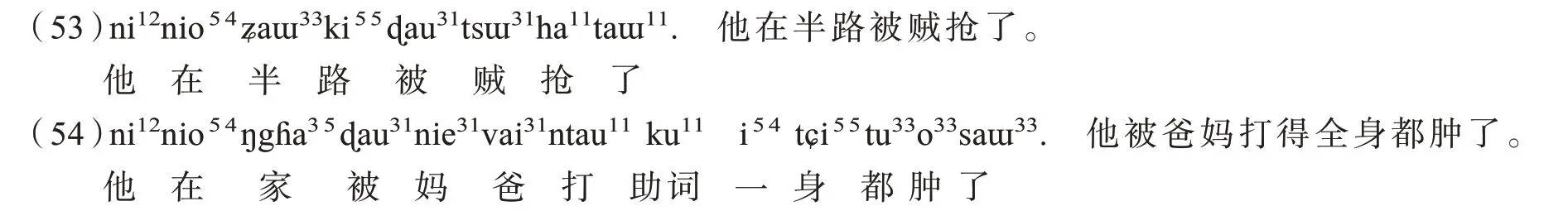

通过分析,例(44)在句法结构上的形式宾语是小老鼠,但实际意义上“吓”并非是小老鼠发出,而可能是被小老鼠丑陋的外表或小老鼠的突然出现吓到,应该是潜在的事件吓到主语,并非是宾语直接发出的动作致使主语被迫(遭受)。同样,例(45)可能是影子的怪异吓到“我”,而并非影子能发出“吓”这个动作。

在滇东北次方言苗语中,典型被动句句法结构为“N1+ɖau31+N2+V”,意味着句法层面上必存在谓语动词所联系的主语、宾语。语义层面上必存在动核结构关联的内围成分(施事和受事)。但在实际的句子运用中,句子中受事主语或者施事宾语常会出现省略的情况,主语或宾语所指称的对象是交际双方所共知而不必说、不便说或无法指明时可省略。[1]例如:

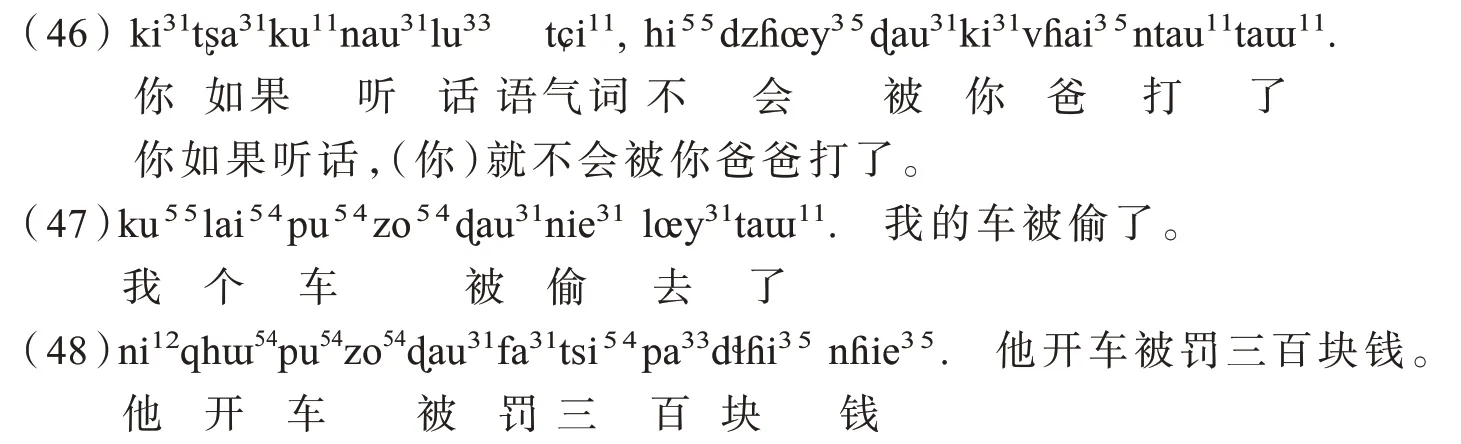

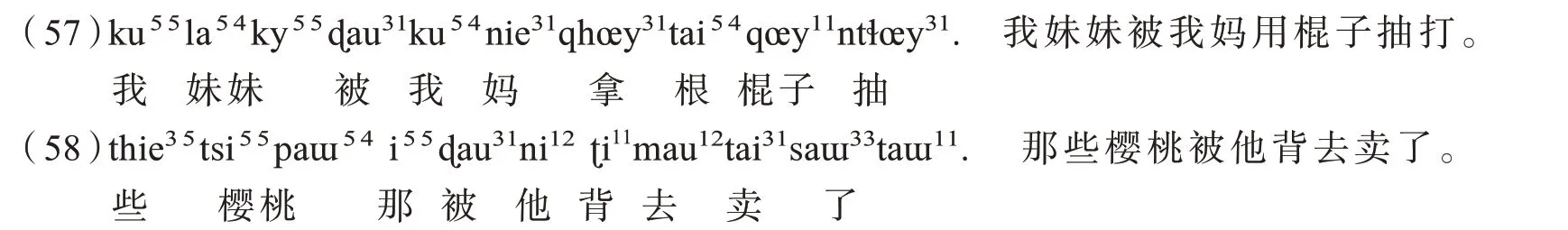

省略主语的情况主要存在复句中的分句。例(46)中,后分句省略主语是因为前分句与后分句主语一致且是听说双方共享的信息。例(47)省略了宾语,“被偷”可能被生人或熟人所偷,无法指明或不便、不必说出。例(48)中,“开车被罚”,能罚款的只有交警,是双方所公知的。

(四)定语、状语、补语

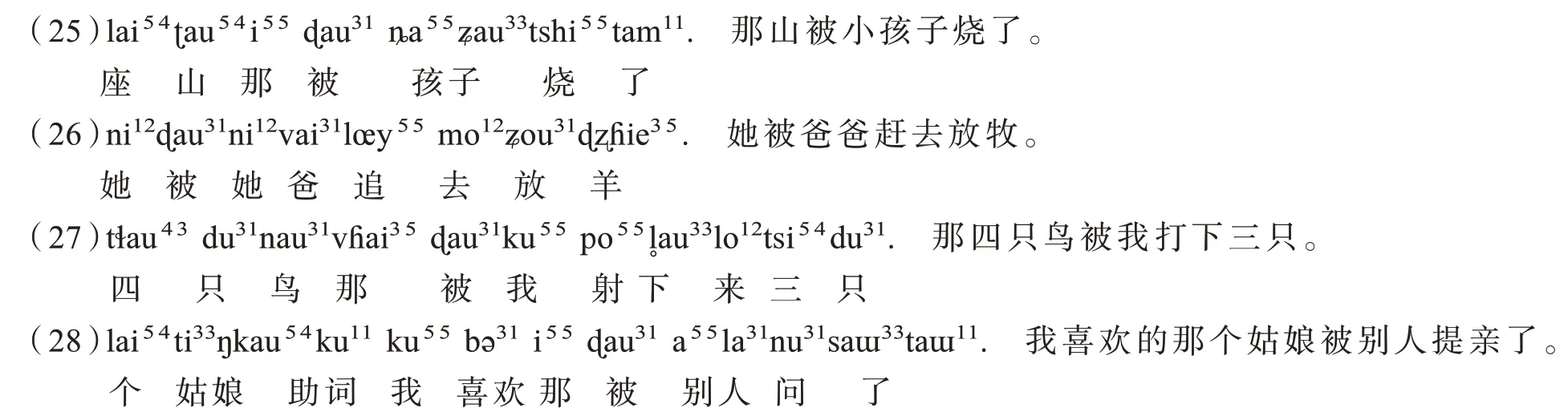

滇东北次方言苗语被动句基干结构为“N1+ɖau31+N2+V”,在名词前添加定语、在动词前后添加状语和补语,是苗语被动句语义丰富化和表达细腻化的重要手段,也是动词表现力进一步增强的体现。

1.定语

在被动句中,定语、状语和补语都是被动句中的非必要成分。一般情况下,定语在句中主要用于修饰句中名词成分。其中,形容词、代词和数量结构等都可以充当名词前的定语。例如:

2.状语

状语虽为被动句的非必要成分,但也时常依附于被动句中。被动句的状语成分主要有时间状语、地点状语、方式状语和原因状语等几类,并且都置于谓语动词前。

2.1时间状语

时间状语主要位于N1之前,结构为“时间状语+N1+ɖau31+(N2)+V”,表示N1在某个时间段遭受到某一动作行为。时间状语一般由表时间的名词词组或句子充当。例如:

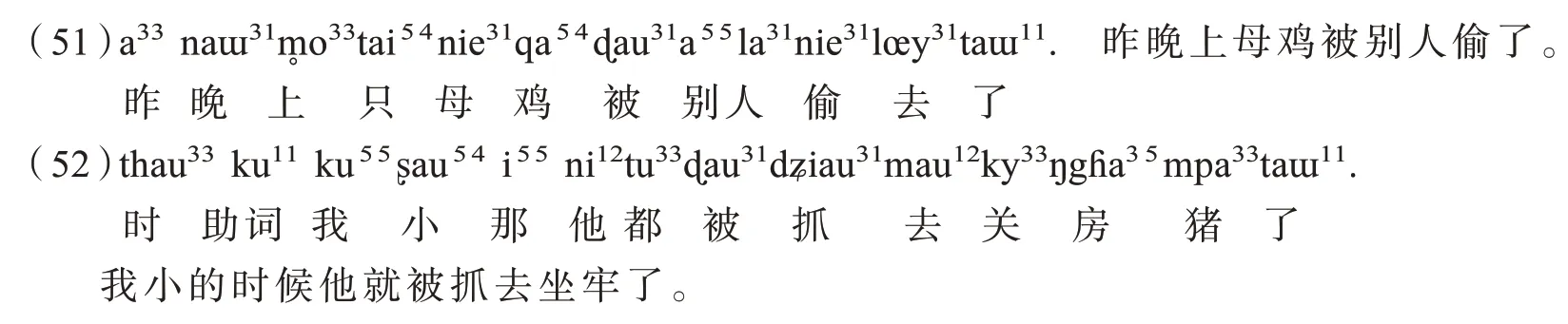

由名词性词组充当的时间状语,既可以置于N1之前,也可以置于N1之后,句子仍然成立。比如,例(51)也可说成“tai54nie31qa54a33naɯ31m。o33ɖau31a55la31nie31lœy31taɯ¹¹”,但二者语义上侧重点不同,当时间状语置于N1前,它作为整个句子的“话题”,其余部分作为“说明”对话题进行展开,说明母鸡被偷的时间是在昨晚上。而时间状语置于N1之后,母鸡作为整句的“话题”,其余部分作为“说明”对话题进行展开,说明昨晚上被偷的是母鸡。但在例(52)中,由句子充当的时间状语只能置于N1之前,因为这类句子本身只强调动作发生的时间,其次由句子充当的时间状语若置于N1之后,受事主语离被动标记的距离变远了,被动标记的语义指向将变得模糊。

2.2地点状语

地点状语主要置于N1之后,其结构为“N1+地点状语+ɖau31+(N2)+V”,表示受事主语在某地遭受某一动作行为。地点状语通常由介词nio54“在”介引地点,构成介宾短语。例如:

有时候为了突出地点状语这个话题,也会把地点状语提至受事主语前,突出受事主语在何地遭受了某一动作行为或某一事件。

2.3原因状语

原因状语主要置于N1之后,被动标记之前,其结构为“N1+原因状语+ɖau31+(N2)+V”,表示受事主语遭受动作行为的原因。原因状语通常由“原因+na55”构成。①在滇东北次方言苗语中,na55常为句末语气词,表“缘故、原因”之意。例如:

2.4方式状语

方式状语主要置于N2之后,谓语动词前,其结构为“N1+ɖau31+(N2)+方式状语+V”,表示施事宾语通过某种方式使受事主语遭受某种动作行为。方式状语一般是由“动作性动词+名词”构成的动宾结构或“动作性动词+趋向动词”构成的连谓结构。例如:

3.补语

在被动句中,补语主要是对谓语动词进行补充说明,其类型主要有结果补语、趋向补语、时间/数量补语、处所补语,其结构为“N1+ɖau31+(N2)+V+状语”。

3.1结果补语

结果补语表示受事主语遭受某一动作行为后产生的结果(变化),这类补语通常与受事语义关系最密切,补语语义指向受事。结果补语主要由动词、形容词、动宾结构、连谓结构以及由结构助词“ku11”引导的句子充当。例如:

3.2趋向补语

趋向补语主要表示受事主语遭受某一动作行为而随之移动的方向,通常是由某些趋向动词充当。例如:

3.3处所补语

处所补语表示受事主语遭受某一动作的地点或遭受某一动作后位移的终点,通常由表示行为所关涉的处所位置的结构充当。例如:

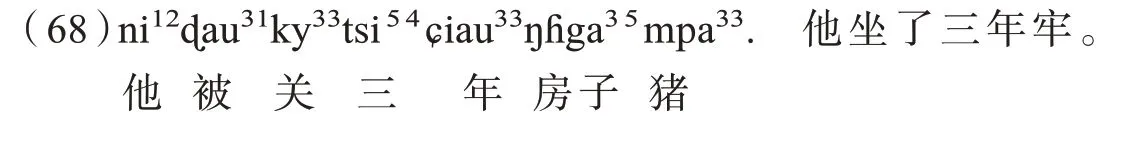

例(66)中,dœy¹²ntɬo31“火坑里”是thœy54“推”关涉的处所,是受事主语遭受谓语动词后所位移到的终点。而例(67)中ŋɦga35ntɬo31“房间里”则是ky33“关”的地点。

3.4时间/数量补语

含时间/数量补语表示受事主语遭受某一动作的动量或时量,通常由数量结构充当。例如:

例(68)(69)中,tsi54ɕiau33“三年”是ky33“关”的时量补语、a54ʑaɯ33“两节”是pha33“劈”的动量补语。

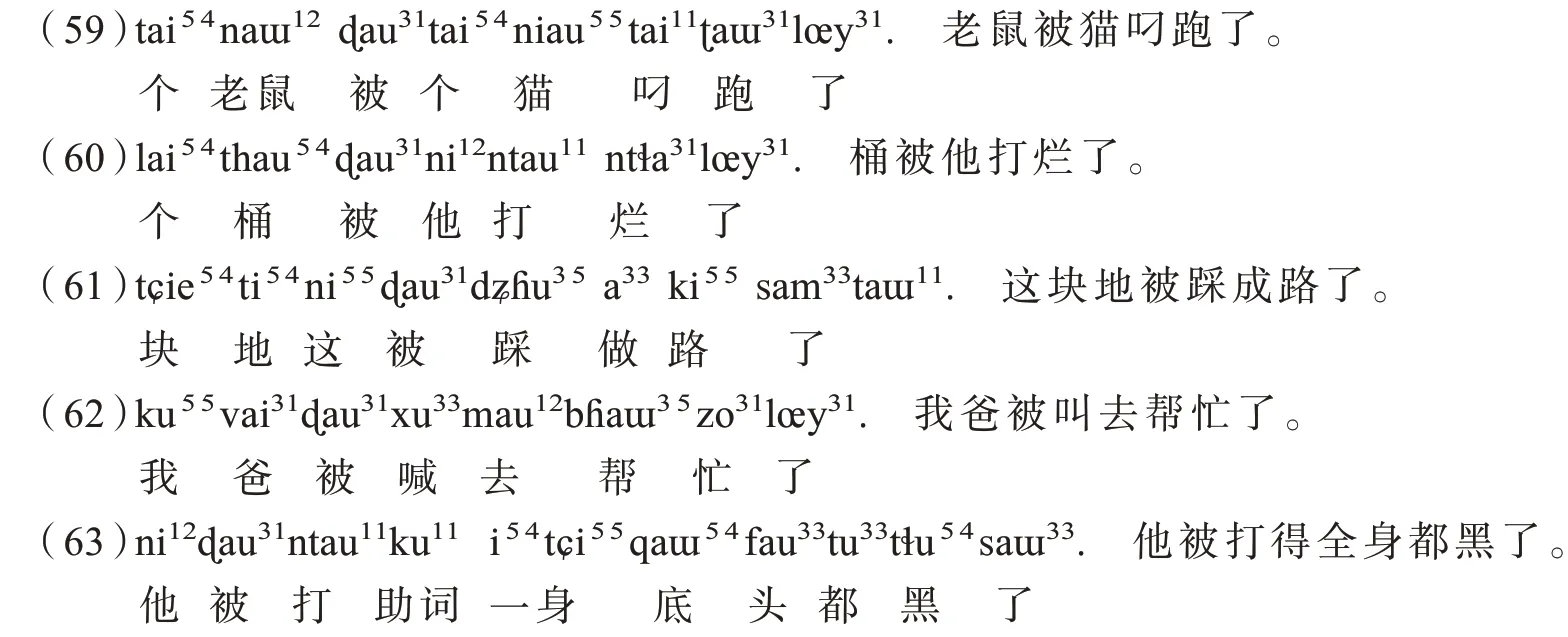

四、ɖau31的 语法化路径

语法化(grammaticalization)通常是指语言中意义实在的词转化为无实在意义、表语法功能的成分这样一种过程或现象,中国的传统语言学称之为“实词虚化”。[9]滇东北次方言苗语被动标记ɖau31属于介词型被动标记,应是实义动词ɖau31语法化而来。在共时层面上,它既在被动句中作介词被动标记表被动,也在非被动句中做实义动词,具有打中、伤着、喜欢等义项。本文认为滇东北次方言苗语ɖau31的多义项是在基本义“(打/击/射/)中”上开始引申,并在“遭受”义上开始虚化。

1.ɖau31的本意为“(打/击/射)中”

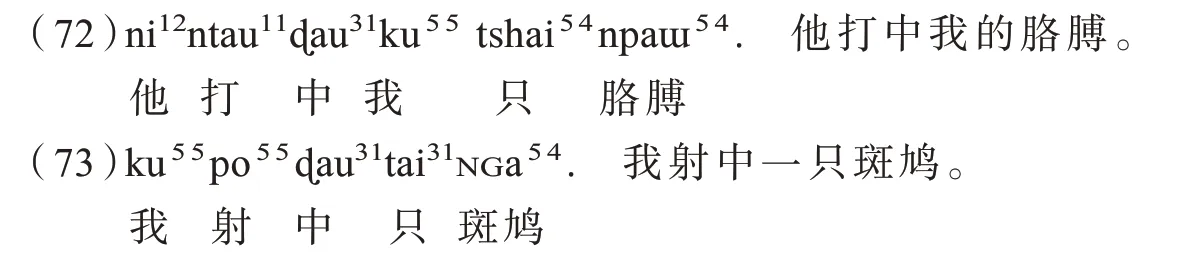

在句中作句子的核心成分,可作及物动词也可作不及物动词,其后可直接接名词性成分或直接接句末语气词表完结、主动。例如:

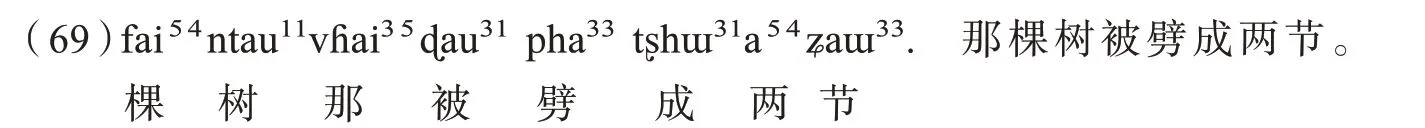

例(70)中,ɖau31做不及物动词直接与句末语气词连用表示事件的完结。而例(71)中,ɖau31作为及物动词后接tœy33“脚”表主动。除此之外,ɖau31作为实义动词,与另外的实义动词构成“V+ɖau31”的动结式,作为动结式的第二个动词成分,在“V+ɖau31”中,ɖau31通常作为V的补语,表V的结果,ɖau31是句子的核心动词。例如:

例(72)中,ɖau31“中”作 为ntau¹¹“打”的补语,但句中强调的是ntau¹¹“打”导致的结果ɖau31“中”,ɖau31是句中的动结式的核心成分;同样例(73)中ɖau31“中”作为po55“射”的补语,在句中更强调po55“射”的结果ɖau31“中”,ɖau31也是句中动结式的核心成分。

2.ɖau31引申出具有积极义的“看中、相中、喜欢”义和消极义的“伤着、伤到、受伤”等义

在滇东北次方言苗语中,“(打/击/射)中”是实义动词ɖau31的基本义,在其基础上还引申出具有积极义的“看中、相中、喜欢”义和消极义的“伤着、伤到、受伤”等义。

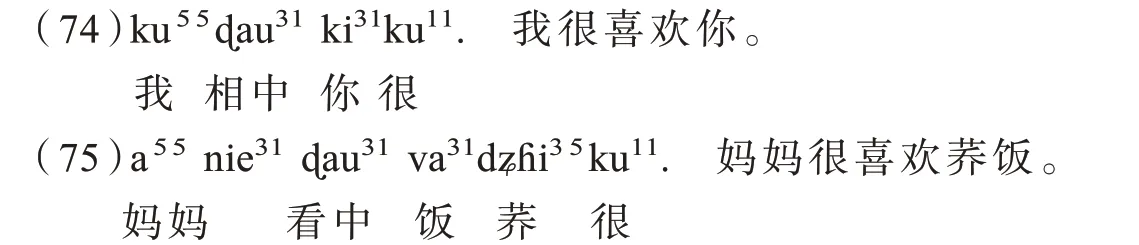

ɖau31在句中做及物动词,表“看中、相中”的积极义。例如:

例(70)—(73),表达的是具体实物在主语支配下移动并集中于某一实物上,如例(73)表示某一实物(石头/子弹)在“我”的支配下移动并集中打到另外某一实物上(斑鸠)。而例(74)(75)则表达抽象事物移动并聚焦于某一事物,如例(70)中“眼神/视线”在“我”的支配下聚焦于某一事物上。由例(70)—(73)发展到例(74)(75),体现了苗族人民把具体有形的聚焦方式通过隐喻的相似性投射到抽象的无形的经验上,从而形成“打中”到“相中”,具体到抽象的引申。

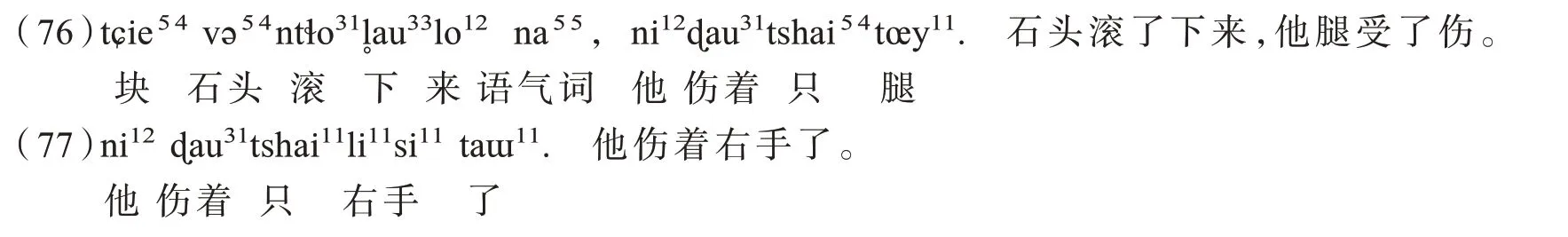

ɖau31在句中做及物动词表“伤到、受伤、伤着”的意义,是由“(打)中”结果的引申。例如:

3.ɖau31表“遭受”义是“伤着”义的进一步引申

此阶段表“遭受”义的ɖau31仍在不断地虚化中,词性也不断变化,既可做实义动词,也可做助动词和介词,语义也由“遭受、被迫、不情愿”义向“被动”义转变。

ɖau31在句中作核心动词,具有“遭受”义,其后常常接能给人带来伤害或造成一定影响的事物名词。例如:

ɖau31在句中作次要动词,置于核心动词前,协助核心动词实现语义的完整表达,在句中仍具“遭受”义,但也暗含“被动”义,作表被动关系的特殊助动词。例如:

例(82)(83)的中心成分分别是ntau¹¹“打”和nɦau35“吃”,而ɖau31作为句子的次要动词(助动词)主要起修饰和辅助其后的核心动词实现句意的被动。

从三维语法上分析,在句法平面上,苗语是典型的SVO型语言,一个完整的被动句通常包含有主语、谓语、宾语。从语义平面上看,一个被动事件的完整表达一般需要三个基本要素:动作、受事、施事。[1]110在语用层面上,ɖau31后面的所有成分作为述题,是对ɖau31前面的主题进行叙述说明。苗语被动句在句法上要实现结构的合理化,需要某一词类在ɖau31后做被动句的宾语;语义上要实现表达的清晰化,也需要某一成分在ɖau31后做施事;同样在语用上要进一步深入叙述说明主题,ɖau31后的成分越多,述题叙述说明主题的程度越高,因而产生带宾语的“N1+ɖau31+N2+V”结构。此时ɖau31的词汇意义基本完全虚化,只有语法意义,做介词介引其后的名词性成分(施动者),在句中作被动标记表被动关系。例如:

例(84)(85)中,“别人”和“黄鼠狼”是由虚化后的被动标记ɖau31介引出的动作发出者,在句中做施事宾语。同时,ɖau31后的所有成分“别人抬走了”与“黄鼠狼叼走了”做述题叙述说明主题“别人”和“黄鼠狼”。

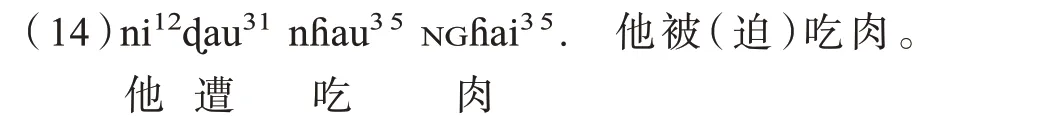

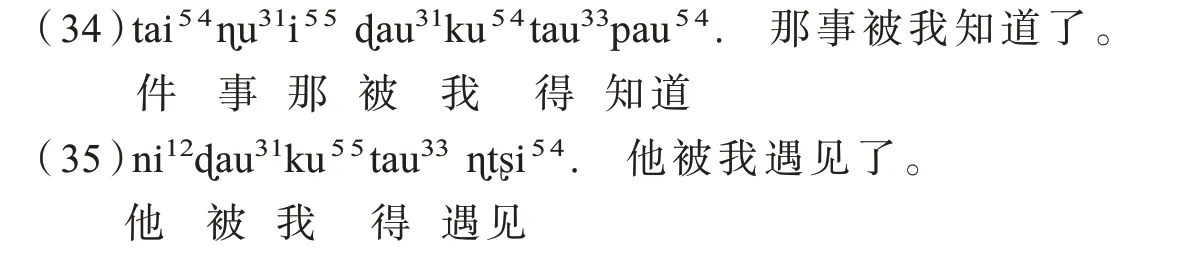

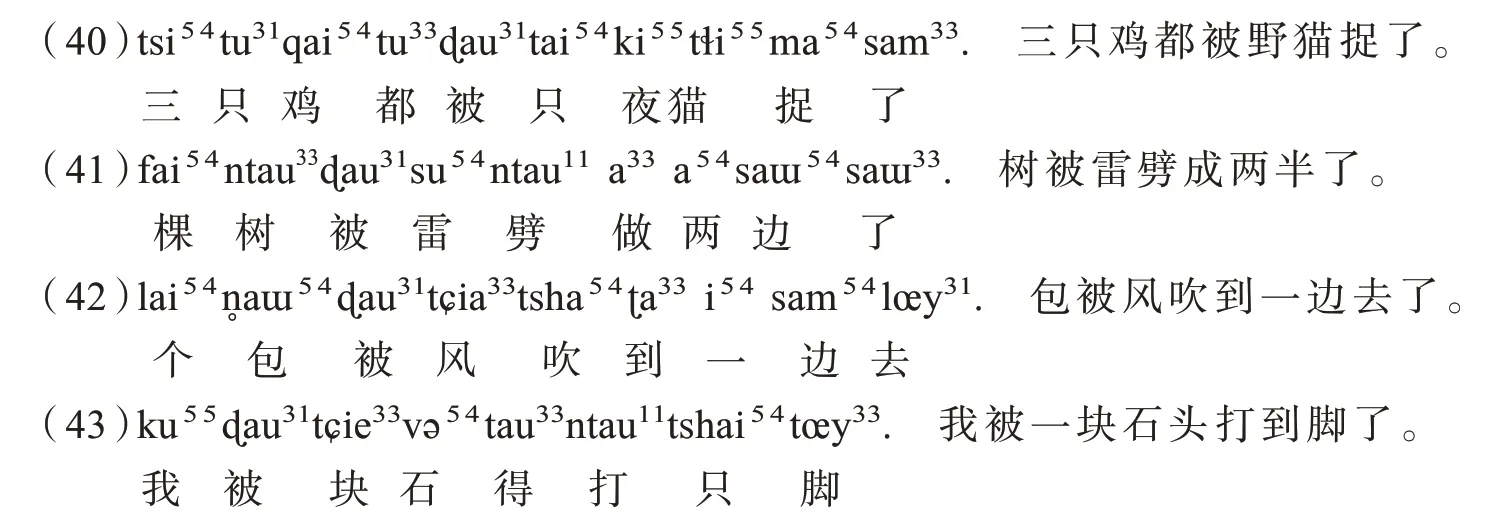

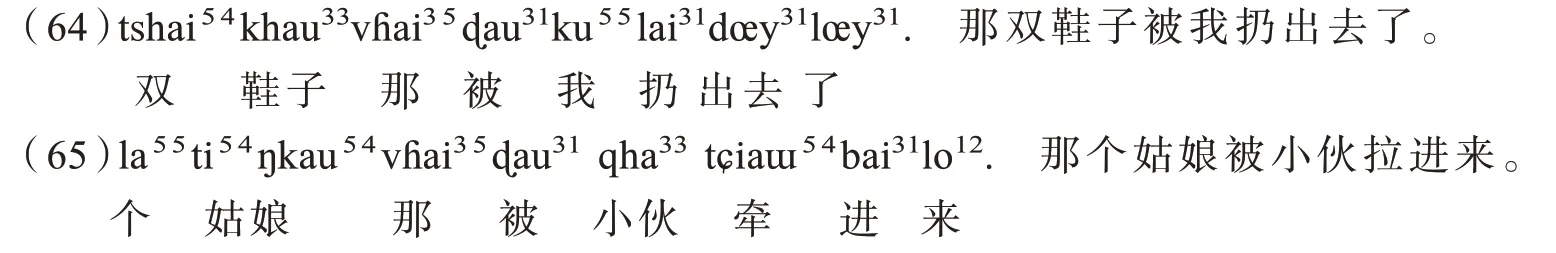

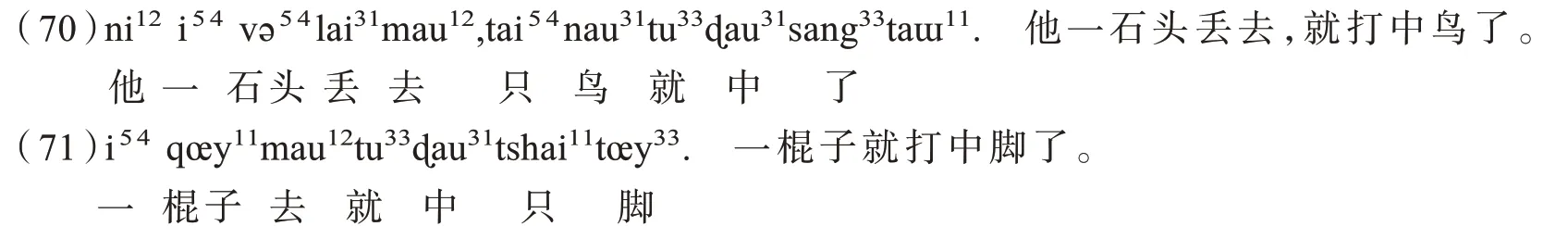

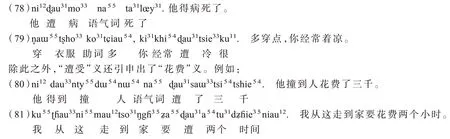

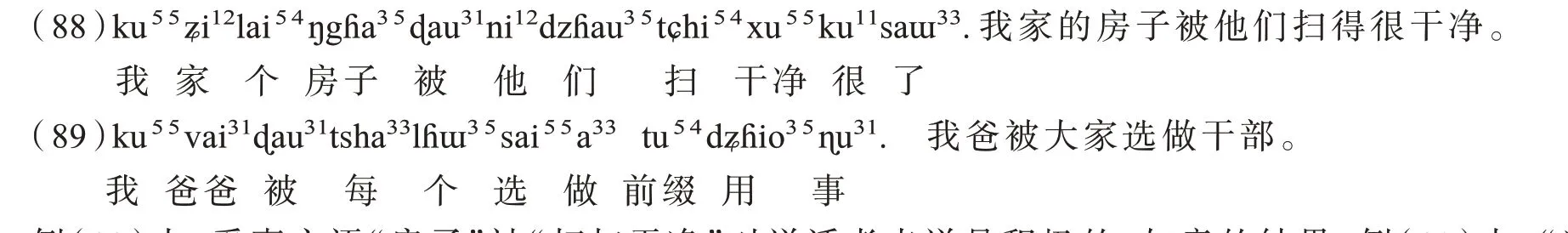

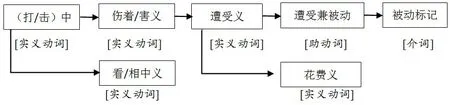

由此可见,ɖau31是从实义动词通过语法化,逐步演变为一个虚词。在此期间,语义上ɖau31从本义“(打/击/射)中”演变到具有“遭受”义的助动词,最后基本虚化到只表示被动关系的介词;功能上ɖau31由实词变虚词的过程中,动词的动作性变弱,对宾语的支配能力变弱,最后演变为只做介引施事成分的虚词。当然,ɖau31的法化路径并非单一的链条式演变,其中还衍生出其他义项,如“花费”和“喜欢”。其语法化路径如图1:

五、苗语ɖau31字被动句的语义特征

滇东北次方言苗语被动句的语义特征较为丰富,而研究被动句的语义色彩应该从说话人的角度以及说话人的感情与态度出发。[10]119因为被动句始终是说话人为传递某一信息、表达情感的特殊句式,掺杂更多说话人的意识,从说话人的角度对被动句的语义色彩进行分析更为合适。通过分析,滇东北次方言苗语被动句的语义特征可概括为消极义、积极义、中性义。

(一)消极义

表消极义是被动句最常见的语义特征,表示施事宾语所实施的动作行为对受事主语造成消极、不如意、不愉快的影响或结果。这一语义色彩主要通过被动标记ɖau31来体现。例如:

例(86)中,受事主语“小兔子”遭受动作“咬”,并且导致“死”的结果,对于说话人来说,这是伤心、难过、不愉快的事。而例(87)中,受事成分“米”遭受了动作“吃”,对于说话者来说,全部的米都被老鼠吃了是说话者所气愤、难过的事。他们都是说话者所不愿意看到或不希望发生的事件。

(二)积极义

积极义表示动作行为给受事主语带来如意、愉快、积极的结果。被动句表积极义在滇东北次方言苗语中使用的频率也相对较多,除了受汉语“被”积极义的影响外,自身的语义也致使ɖau³表积极义的使用频率较高。前文对ɖau³的语法化路径进行的推演,ɖau³从“(打)中”引申出“(看/相)中”的义项,即“喜欢”的积极义。由于ɖau³在非被动句中做“喜欢”使用,故ɖau³在作被动标记时可能直接复制了实义动词的积极语义,导致使用被动句表积极义的频率上升。例如:

例(88)中,受事主语“房子”被“打扫干净”对说话者来说是积极的、如意的结果;例(89)中,“选举”受事主语当“干部”对说话者来说自然也是如意的事。

(三)中性义

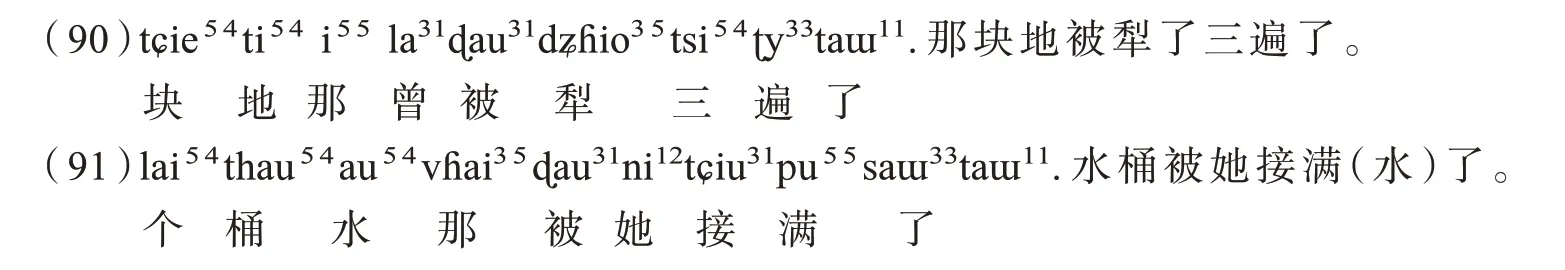

所谓中性义,是指相对于积极义和消极义而言,既不表示积极义,也不表示消极义,仅仅是对客观事实状况的中性陈述,不体现说话者的任何感情色彩,受事者被提到主语的位置只不过是起到一种强调的作用。[11]例如:

图1“ɖau31”语法化路径

例(90)中,谓语动词“犁”对受事主语“地”及说话者来说无所谓好与坏,只是客观地陈述犁了地三遍的事实。例(91)中,主要陈述“接满水”这个事实,对受事主语“水桶”及说话者也不造成认识影响,无感情色彩。

六、结 语

“N1+ɖau31+N2+V”是滇东北次方言苗语典型被动句的句式,除此之外,还有“N1+ɖau31+V”、“ɖau31+(N2)+V+lei55+判断 词+N1”“N1+ɖau31+VP”“N1+ɖau31+NP”“tie¹¹ʑo31+N1+ɖau31+(N2)+V”等几类句式结构。苗语被动句多表已然性,常在句末带完成体标记兼语气词的“了”,还常借助其他体标记实现被动句的体范畴。在句子成分上,主语、谓语、宾语是苗语被动句的必有成分,而定语、状语、补语等是被动句的非必要成分。特别在谓语动词的语义特征上,一般被动句的谓语动词都具有[+多价性][+动结性]等多重语义特征,但并非多价性动词都能进入被动句中,也并非所有被动句谓语动词都有[+动结性],其动词的结果还有隐性和显性之分。在动词前后添加状语、补语是苗语被动句语义丰富化和表达精细化的重要手段。在语法化路径上,“ɖau31”的本义是“(打)中”义,在本义上引申出“伤着/害”义,再引申出“遭受”义,最后从“遭受”义虚化为介词型的被动标记,而“ɖau31”的词义也并非链条式的单一方向引申,其他环节上还引申出“看/相中”和“花费”的义项,因而在共时层面上,“ɖau31”具有实词和虚词双重词性特征。苗语被动句整体的语义特征有典型的消极义,还表示一定的积极义和中性义。