数字经济如何稳定就业

黄海清 魏航

摘 要:基于2007~2018年中国城市的面板数据,通过主成分分析的方法测算了各个城市的数字经济发展水平,探究了数字经济对于城市就业的影响及其机制。研究发现,数字经济发展可以显著提升城市的就业规模,且经过一系列稳健性测试之后,这一结论依然成立。进一步,对于数字经济如何促进城市就业的具体机制进行探究,发现数字经济不但促进了城市经济规模和资本深化,同时也对城市的创业活跃度以及就业质量优化起到了促进作用;数字经济从“深化效应”“广化效应”两种机制,“提高创业活跃度”等四个渠道对城市就业增长起到了促进作用。

关键词:数字经济;稳就业;深化效应;广化效应

文章编号:2095-5960(2022)01-0013-12;中图分类号:F241.4;文献标识码:A

一、引言

新冠肺炎全球蔓延,国际形势中不稳定不确定因素的增加,对我国经济社会产生了巨大冲击,而数字经济作为目前我国经济发展领域中最为活跃的一部分,牢牢把握当代科技与经济社会发展特征,充分发挥数字经济在稳就业、促就业方面的作用十分重要。2020年我国数字经济依旧保持蓬勃发展的态势,据中国信息通讯研究院最新发布的《中国数字经济发展白皮书》研究报告显示,2020年我国数字经济规模总体达到39.3万亿元,较上一年增加3.3万亿元,占GDP比重38.6%,同比提升2.4个百分点,是我国经济社会发展的重要支撑点。十九届五中全会、“十四五”规划均指出需要推动数字经济与实体经济的深度融合,推进数字产业化以及产业数字化,以新一轮的科技革命为契机,构建国内大循环主体,有效驱动国际国内双循环。同时党的十九大报告指出,要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分的就业。数字经济时代,以“数据”成为新的生产要素,以现代网络信息为重要载体,深度地促进了信息技术与当代产业的深度融合,有助于改造升级传统产业,推进产业发展高级化,推动我国比较优势由劳动密集型向技术密集型迈进。但随着数字经济与互联网技术的不断发展,其生产优势不断演进,相对于劳动力而言更具有竞争优势,从而对劳动力就业产生替代效应,因此新技术的到来往往会引发人们对于失业的担忧。[1]那么在数字经济规模不断扩大、要素重组升级与再配置的同时[2],数字经济的发展又对社会就业产生怎样的影响呢?

随着数字产业化、产业数字化进程的不断加深,人工智能研发以及大数据的深入应用,各行各业的发展与数字经济深入融合,息息相关,与此同时数字经济相关的行业也为国民提供了数量巨大的就业岗位。[3]随着数字经济的不断发展,对企业生产效率提升、经营成本的下降产生了正向的促进效应,企业得到了良好的发展,而随着市场规模的不断扩大引致了对劳动力的需求冲击。与此同时数字经济的发展通过提升购买便利度、降低价格水平等极大地促进了国内消费需求的上升,进而导致产品需求市场不断扩大,引致经济规模与就业增长。[4]根据中国信息通讯研究院2019年发布的《中国数字经济发展与就业白皮书》显示,我国产业数字化的规模已经达到了24.9万亿元,随着数字经济发展持续不断地深入,数字经济领域提供就业岗位约为1.91亿个,占当年总就业人数的24.6%。虽然数字经济的大规模扩展确实为经济发展做出了巨大贡献,但这仅仅是由于随着时代发展、科技进步而对数字经济不断应用所导致的“就业广化效应”。但“大数据-人工智能”作为当前数字经济体系下重要的生产要素投入是否又会引致“资本-劳动”之间替代而对劳动力就业产生巨大的冲击呢,与此同时“数字经济”作为人类历史上一次重要的技术革命,又是否会伴随着巨大的就业创造效应。带着这些疑问,本文将从数字经济发展持续深入以及其更深层次的含义出发,探究数字经济的发展对于我国就业的一些改变,并深入探讨其内在的机制,为政府更好更快利用數字经济促进地方经济增长,以及实现“稳就业”的政策目标提供经验证据。因此本文认为充分理解数字经济内涵,探讨数字经济对就业影响的作用机制,才能够更准确有效地在数字经济时代下实施国家大数据战略,加快建设数字中国,强化就业优先政策,扩大就业面、实现就业高质量目标。

本文的可能的边际贡献在于以下三个方面:第一,本文借鉴以往文献的做法,选取了数字基础、应用能力、产业支撑三个方面的相关指标,利用主成分分析的方法构造了比较全面反映城市层面数字经济发展水平的变量,能够更细微的讨论数字经济发展与区域就业水平之间的关系。第二,相较以往文献在中微观层面探讨数字经济对就业的影响,本文从一个宏观的角度出发,探讨数字经济对区域就业水平的影响,可以更加全面细致的了解其影响渠道,研究结论更加能够为政府在大力发展数字经济的同时兼顾实现稳就业的政治目标提供经验依据。第三,本文从深化效应以及广化效应两个方面探究了数字经济对于就业水平的影响渠道,数字经济有利于城市经济规模以及生产效率的提升这一深化效应渠道促进区域就业规模扩大;同时也促进了地区创业活动的增加以及提高薪资水平这一广化效应提高了区域就业规模。

本文余下部分安排如下:第二部分文献综述;第三部分理论假说;第四部分研究设计;第五部分实证结果;第六部分结论与政策建议。

二、文献综述

数字经济这一概念最早由Tapscott提出,其认为数字经济是随着信息技术的不断发展以及“大数据”时代背景下,通过将信息通信技术广泛应用于产业发展中的一种经济形态。[5]随着数字经济的不断深化发展,世界各国均对数字经济的内涵及衡量展开了一系列研究,但因数字经济在各国之间发展程度有所差距,始终没有一个明确的概念。[3]在我国,根据中国信息通讯研究院所界定的概念,数字经济是以“数字化知识信息等”为生产要素,以“现代信息网络”为生产手段,利用信息技术驱动数字经济与传统经济的深度融合,不断提高经济社会数字化、智能化、网络化水平,是体现新型治理模式以及经济发展重构的新型经济形态。 作为依托“大数据”以及“互联网信息技术”的一种智能经济形态,数字经济以“数字化信息知识”为主要生产要素,辅之以传统的劳动、资本、自然资源等生产要素,利用互联网信息技术这一载体,推动了传统生产要素深优化重组,大大提高了生产效率[6],有效驱动了我国经济高质量发展,是国民经济高速增长的内生动力[7],引起了国内外学者对于其经济效应以及其对社会就业等民生问题影响效应的研究热潮。以互联网技术为依托的数字经济形态是人类文明历史上继“蒸汽机”发明以及“电力”使用后又一重大技术性革命,对全球经济、民生都产生了极大冲击[8],而这一影响从经济学角度来说,归结为效率增长和就业、收入分配两个方面[9]。国内外学者主要围绕数字经济如何促进经济高质量发展以及对劳动就业的影响效果展开研究。

(一)数字经济与经济高质量发展

经济高质量发展离不开当前数字经济形态的动力赋能,姜松和孙玉鑫认为促进数字经济与实体经济的深度融合,是当前我国供给侧结构性改革的关键之举,他们研究发现通过重新整合实体经济自身价值创造过程,有效地实现了资源优化配置。[10]而当前所谓的数字经济,一方面是指数字化产业,即大力发展信息通讯、互联网产业,另一方面则是指产业数字化,即推动传统产业应用数字化技术从而实现生产效率及产出的增加,而数字化的技术手段一定程度也降低了企业在销售过程中的交易成本。[11]同时数字经济的深度发展也缓解了由于空间、时间上限制的劳动力流动壁垒的问题,对劳动力生产要素的配置效率起到了优化作用。[12]杨慧梅和江璐研究发现数字经济的发展不仅显著促进了全要素生产率(TFP)的提升,同时还存在显著的空间溢出效应,能够积极带动周边地区的经济发展。[13]对于数字经济如何助推我国经济高质量发展的文献众多,依托互联网信息技术的数字经济对于无论是金融市场错配的改善[14],还是资源技术市场错配的改善都起到了举足轻重的作用[15],不仅有效促进了市场经济活力,同时对于地区经济发展水平的提升起到了重要作用,实现了地区经济的包容性发展[9]。赵涛等利用中國222个地级市的经验证据研究表明,数字经济通过激发大众创业热情,提高了城市创业活跃度,从而促进了城市经济的高质量发展,对于激发消费、拉动投资创业等都起到了积极作用。[7]与此同时,除Mesenbourg所总结数字经济特征的说法[16],通信网络作为数字经济底层支撑的数字化基础措施,各种数字化的平台软件、APP等智能化的新商业模式提高了企业的运营效率以及营业覆盖半径,通过缩短生产、销售时间成本以及提高中间投入周转效率有效地促进了企业生产率,从整体上重塑了实体经济要素体系以及传统产业的转型升级,从而改善了社会生产效率。[17]

除此之外,李英杰和韩平的研究发现深度融合信息技术与制造业传统业态模式有效打造了制造业质量、动力、效率变革。[18]数字经济还充分发挥了网络链接效应、成本节约效应以及价值创造效应,从根本上改变了全球价值链体系的价值分配,从而有效地促进了中国制造业企业的在全球价值链微笑曲线上的攀升。[19]

(二)数字经济与就业

谈及数字经济的宏观积极效果,其一方面助力于提升经济平稳高质量发展,另一方面数字经济对于资本和劳动要素的整合配置以及产业智能化水平的提升也将引致一系列社会民生问题,例如就业、收入分配等。戚聿东等研究发现数字经济通过促进就业环境优化改善,从而保障了就业结构优化以及促进了对劳动者报酬和保护的进一步提升,充分保障了党的十九大报告所提出的就业目标。[3]Lordan & Neumark认为数字经济发展带来的技术进步也保障企业对于不同技能劳动者的有效筛选,加速替代低技能劳动者,而对于高技能劳动者需求不断增大,从而使得就业机构水平不断优化改善,这一结论与方建国和尹丽波所认为的数字进步会引致就业结构“两极化”趋势相符。[20,21]李晓钟和李俊雨对省级面板数据的研究发现数字经济发展可以通过提高乡村居民收入,刺激就业,继而有效缓解城乡居民收入差距。[22]此外数字经济不断发展,信息技术水平的不断提升,促进了生产力水平的提升,同时更有利于劳动者的工作搜寻、方式、地点等,因此在引致高技能劳动者需求外也提升了劳动者的就业满意度,显著提升了就业质量,改善了整体就业环境。[23,24]。

大量学者认为数字化不仅对于经济高质量发展有促进作用,同时数字经济也有利于信息透明化、制度环境改善,可以有效促进就业结构优化与就业质量提升[3]、促进社会收入分配合理化,缩小城乡收入差距以缓解贫富差距问题[25,26]、提升经济增长并使所有居民从中受益,是跨越中等收入陷阱的关键一步[27],有利于促进社会公平,实现经济包容性增长。但仅仅是从数字经济技术发展对于劳动就业结构、质量以及收入分配等宏观层面进行的总体分析,往往忽略了数字经济对于劳动者就业影响的具体机制,从而忽略了如何更好地发挥数字经济对于提高劳动者就业以及改善就业结构的有益思路。因此本文拟从数字经济对于劳动者就业的影响机制效应出发,深入分析数字经济对于就业的影响效应,以丰富相关的研究。

三、理论假说

在当前互联网信息技术高速发展、数字经济与传统产业深度结合的时代背景下,在改变生产效率与人们生活工作方式的同时,也引发了人们对于就业问题的担忧。那么数字经济究竟会如何影响就业呢?目前文献主要从行业、企业层面等中微观角度对该问题进行了一系列探索,虽然数字经济导致的智能化技术的应用可能会替代劳动力就业,但也促进了生产效率的提升从而带来巨大的就业创造效应,学界并未达成统一的结论[4,28]。因此只有从宏观层面上把握数字经济与就业之间的关系及其内在的逻辑机制,才能够更好地评估数字经济对于就业创造的作用。本文拟从理论上阐述数字经济发展与城市就业总量的关系,而后重点探讨数字经济发展对于劳动力就业的影响机制。

大量的研究认为产业发展的数字化导致了劳动力比较优势的降低,信息技术以及人工智能化的普遍应用在劳动力市场上表现为机器对于劳动力的替代效应[2,29],但往往忽视了产业数字化能够通过节约劳动成本、提高生产效率,降低产品价格扩大需求市场;实现资源优化配置,提升企业的资本积累效率,从而带来产出规模的扩大进而增加对于劳动力的需求。与此同时,数字经济促使“平台经济”等新技术经济活力不断激发,大量吸收失业下岗等低技能劳动者从事电商平台、外卖骑手等低技能的新型服务业,从而吸纳了大量服务业就业[30],促进就业规模上升①。由于数字经济有效提高生产力水平,促进地区经济的高速增长,提升地区经济发展水平[7],在总体经济规模提升的情况下,数字经济发展对于劳动力就业影响的规模效应要显著大于替代效应。且数字经济有效缓解了劳动力在流动时间与空间上的限制[12],促进了农村人口就业[22],且良好的数据共享以及交易成本降低的先天优势又能够促进创业活动,引致就业需求,从而增加了就业规模。

因此本文认为,简单地考虑到数字经济背景下的互联网信息技术发展对于劳动就业的替代效应是片面的。一方面本文认为数字经济发展有利于企业对于人工智能的引进,从而实现自动化、半自动化生产,由此降低了企业的生产成本与产品价格,并提升了企业生产率。[1]这使得总体市场需求得到刺激,同时提高了产出规模、经济规模,促进就业增长。本文称之为“深化效应”,即数字经济通过促进企业规模以及生产效率提升,而实现地方经济规模增长以及资本深化,对就业产生正向的促进作用。另一方面,本文认为数字经济发展对于信息获取、营商环境的优化具有一定的正向作用,创造的就业机会更多。[31]同时数字经济背景下,新业态的产生以及高额报酬下就业意愿的加强,不但刺激了创业行为同时提高了农村人口就业的意愿。本文称之为“广化效应”,即数字经济通过提升创业活跃度刺激创业提供更多的就业岗位,以及高额报酬导致的就业动力提升引致更多的农业人口转向城市就业,从而对城市就业规模产生正向促进作用。具体来说,一方面,数字经济的不断深化发展,“大数据、云计算”等数字技术加速了企业人工智能化技术的应用,导致部分中低技能劳动力的工作被机器设备所替代,从而造成了部分替代性较强、操作简易岗位就业的消失。但數字经济作为人类历史进程中一次伟大的技术革命,虽然排挤了部分就业,但也提高了企业的资本有机构成,进而促进了企业生产效率的提升,有效地促进企业生产规模的扩大,拉动经济快速发展,又进一步引致了就业需求。对于地区经济发展而言,数字经济可以有效促进地区产业结构的优化升级,提升资本回报率,从而带动了地区经济增长,扩大城市经济规模,从而引致就业需求上升。因此数字经济发展带来的资本深化以及资本回报率的上升,可以改善生产效率,促进整体产出规模扩大,对劳动力需求具有规模效应。本文认为虽然短期数字经济发展带来的技术进步对于劳动者就业会产生一些替代效应,但从长期来看,数字经济应用深化,可以有效地整合配置资本与劳动力要素,实现地区产业结构的优化升级,促进地区经济高质量发展,促进经济增长,有更大的市场规模,从而可以更好地引致对地区就业的正向需求效应,提高就业总量。[32,33]

另一方面,数字经济背景下高效的信息交流显著降低了交易成本,同时数字化的治理理念有利于信息公开化以及营商环境优化,因此数字经济的发展有效地解决了经济活动空间以及公平效率等问题。张勋等研究发现互联网信息技术的应用可以有效促进创业机会均等化。也正是因为数字经济为信息交互提供了极大的便利程度,改善了地区创业环境,因而极大地刺激了地区创业活跃度,提高了创业水平。一定程度上引致了就业需求,增加了就业总量。此外,数字技术进步促使生产力水平的上升引致了整体收入水平的上升,农村人口出于对于生活水平改善的目的越来越多地去选择非农就业,而数字经济的发展大大提升了农村劳动力通过互联网平台进行信息搜寻的成本,同时也可以利用信息技术平台进行知识与技能学习,从而提高自身人力资本水平,有效促进了农村人口的非农就业规模。综上所述,数字经济催生的新经济、新业态模式,创造新增了大量的就业岗位,数字技术进步引致的整体劳动报酬上升以及人力资本水平的提高,提高了整体就业能力与动力。因此,数字经济发展通过广延边际有效地促进了整体就业规模上升。

据上述分析,本文提出以下可供检验的理论假说,进一步利用经验数据探究数字经济对于就业规模的影响机制。

假说1:数字经济发展整体上促进了就业规模增长。

假说2:数字经济发展通过促进地区经济规模效应以及资本深化效应等深化效应机制促进了就业规模增长。

假说3:数字经济发展通过提升地区创业活跃度以及优化就业质量等广化效应机制促进了就业规模增长。

四、研究设计

(一)数据来源

本文主要数据均来源于EPS数据平台的《中国城市统计年鉴》,其中还使用了由北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团共同编撰的“中国数字普惠金融指数”中的部分指标。本文主要采用2007~2018年的面板数据进行实证研究。

(二)模型构建

1.基准回归模型

本文为了考察数字经济发展会对区域就业产生怎样的影响,设定了如下计量回归模型进行实证检验,来验证本文提出的理论假说1。

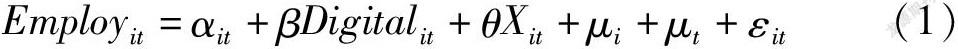

在本文设立的OLS回归模型中,Employit是本文的被解释变量,是城市就业人数;Digitalit是衡量地区数字经济发展程度的变量;Xit为一系列城市层面的控制变量;αit是常数项;μi是城市个体固定效应,用来排除一些城市层面不随时间变化的特征对被解释变量就业规模的影响;μt是时间固定效应,用来控制一些宏观冲击对于城市就业的影响;最后,εit是随机扰动项。

2.中介效应检验模型

同时为了验证本文的理论假说2和假说3,即数字经济发展通过“深化效应”和“广化效应”两个方面促进了城市就业水平,其中“深化效应”包括城市经济规模效应以及资本深化效应两个渠道,“广化效应”则包括地区创业活跃度以及就业质量优化两个渠道。本文参照毛其淋和许家云的做法[34],通过构造如(2)式~(4)式所示的中介效应模型来检验数字经济促进城市就业的机制效应。通常中介效应模型分三步进行:第一,将被解释变量对解释变量进行回归;第二,将中介变量(经济规模效应、资本深化效应、创业活跃度、就业质量优化效应)对解释变量进行回归;第三,将中介变量加入回归方程,即如方程(4)所示,同时将被解释变量与中介变量对解释变量进行回归。最后通过判断解释变量系数的变化以及中介变量的系数符号来进行判断,即数字经济是否真正是通过本文假说中所说的一系列渠道变量对城市就业水平起到促进作用。

上式各变量参数的含义与本文设定的基准计量回归方程中的保持一致。其中Channelit表示中间机制。

(三)变量说明

1.被解释变量

本文的被解释变量是城市就业规模(Employ),利用城市统计年鉴中城镇单位从业人数进行衡量。同时在稳健性检验中,利用诚征单位从业人数的对数值进行衡量(lnEmploy)。

2.解释变量

本文的解释变量是数字经济发展程度(Digital)。通过选取能够代表城市数字基础、应用能力、数字产业化的相关指标,试图构造一个能够较为全面准确反映城市数字经济发展程度的解释变量① ①G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》对数字经济的定义是:以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。

。具体来说,本文借鉴G20杭州峰会对于数字经济的定义,参考黄群慧等的指标选取[35],选取了互联网普及率、相关从业人员就业比重、相关产出以及移动电话普及率这四个指标来分别衡量应用能力、数字产业化、数字基础这三个城市数字经济发展的相关情况。其中互联网普及率采用城市统计年鉴中的百人互联网宽带接入用户数来衡量,相关就业人员比重是利用城市计算机与软件从业人员占比来衡量,相关产出则是用人均电信业务量来衡量,移动电话普及率是利用百人中移动电话使用人数来衡量。本文通过主成分分析的方法,通过上述指标测算出本文所使用的数字经济发展程度指标。具体来说,首先对数据进行标准化处理,得出相关的特征值以及特征向量,通过累计贡献率来确定选取特征值,进行主成分计算;通过KMO检验,发现其值为0.686,表明本文利用主成分分析法测算的指标具有很好的数据约化效果,变量共性较强,通过SMC检验,发现变量之间具有较强的线性关系① ①Kaiser-Meyer-Olkin抽样充分性测度是用于测量变量之间相关关系强弱的重要指标,是通过比较两个变量的相关系数与偏相关系数得到的,一般KMO值介于0到1之间;KMO越高,表明变量的共性越强。Kaiser(1974)认为KMO值在0.6以上均说明可以接受,表明变量之间具有较强的共性;而SMC即一个变量与其他所有变量的负相关系数的平方,表示变量之间的线性关系。。

3.控制变量

本文选取以下控制变量来控制一些城市时变特征对城市就业规模的影响,以缓解遗漏变量问题对本文估计结果产生的估计偏差问题。财政分权程度(FisalDe),利用城市财政预算收入与城市财政预算支出的比值来衡量;经济发展水平(PerGDP),利用人均GDP的对数值来衡量一个城市的经济发展程度;城镇化程度(Urban),通过城市人口密度的对数值来衡量一个城市的城镇化程度;金融发展水平(Finance),利用该城市年末金融机构的人民币各项贷款余额与城市GDP的比值来衡量;人口自然增长率(Rate),利用城市统计年鉴中统计的人口自然增长率来表示;政府支出(Gov),利用政府财政支出与城市GDP总量的比值来衡量;产业结构(Industry),主要利用该城市的第三产业就业人数的比重来衡量产业结构。

4.机制变量

本文主要从“深化效应”和“广化效应”两个角度探索数字经济发展对于城市就业水平的影响渠道。其中“深化效应”主要从城市整体经济规模效应以及资本回报率两个渠道着手进行检验。而“广化效应”本文主要从地区创业活跃度以及就业质量两个渠道进行分析。

城市经济规模效应(Scale),利用城市GDP的对数值来进行衡量;资本深化效应(CapitalRe)则是利用单位固定资本投入的GDP创造比率来衡量,具体用城市GDP与城市固定资产投资总额的比值来衡量。地区创业活跃度(Enterprise),利用该城市每年新成立的企业数,并利用城市规模进行标准化;就业质量(Quality),由于薪酬是促进人民就业动力的重要考量标准,且薪酬越高则表明就业满意程度较高,因此本文利用全市平均职工的工资来衡量就业质量。

5.描述性统计

表1分别列示了本文面板数据集中主要变量的描述性统计结果。结果显示,城市就业规模的均值为42.0882,最大值为105.22,最小值为13.02,标准差为29.4962。其余变量的描述性统计如表1所示,不再一一赘述。

五、实证结果

(一)基准回归结果

本文基于2007~2018年城市层面的各项指标的面板数据与通过主成分分析方法测算的数字经济发展程度的匹配数据样本,进行了经验分析。根据所设定的计量回归方程进行实证分析,实证结果如表2所示。表2第(1)~(3)列是检验数字经济对城市就业的影响效果,第(1)列是基准的回归结果,第(2)列是分别加入个体固定效应和年份固定效应的回归结果,第(3)列是加入影响城市就业水平的相关城市层面的控制变量。首先我们从实证回归结果中可以看出,计量回归方程中Digital的系数显著为正,表明数字经济发展程度越高,城市就业水平越高,即数字经济显著促进了城市就业水平的增长。第(2)列中,进一步加入了个体固定效应和年份固定效应来消除城市层面不可观测的非时变城市特征对于城市就业的干扰因素,以及对于城市就业产生冲击的其他宏观因素的影响,结果依然表明数字经济对于城市就業产生正向影响效应。第(3)列中,本文在上述两步的基础上进一步控制城市层面的时变的控制变量,核心解释变量Digital的系数显著性与符号均未发生改变,这表明数字经济显著促进了城市就业的增长,正向影响效应依然存在。表2的一系列实证结果表明本文估计结果的可靠性且具有稳定性。

(二)稳健性检验

为了进一步考察本文研究结果的可靠性,本文又进行了一系列稳健性检验:

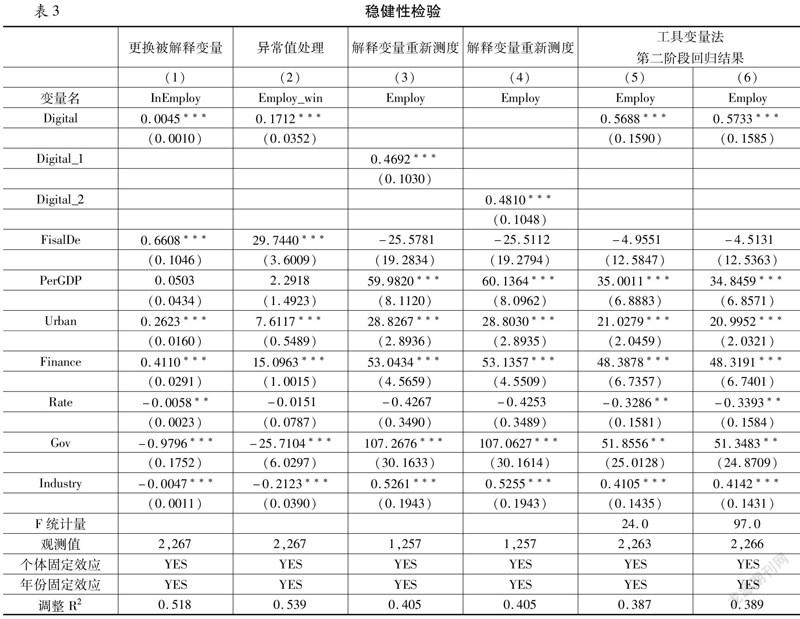

1.更换被解释变量的衡量方式。除上文所述的直接利用城市统计年鉴中的就业人数水平值进行衡量外,又利用就业人数的对数值来衡量城市就业水平。在控制了城市个体固定效应、时间固定效应以及一系列城市层面的控制变量后,回归结果如表3第(1)列所示,核心解释变量Digital的系数依然显著为正,表明数字经济的发展确实有助于城市就业规模的提升。本文的基准回归结果仍然具有一定的可靠性。

2.异常值处理进行稳健性检验。为了排除城市统计年鉴中城镇就业人数统计的误差造成的对估计数字经济对影响城市就业效果的偏误,本文进一步对于Employ这一被解释变量进行1%水平的缩尾处理。随后再进行实证回归分析,结果如表3第(2)列所示,核心解释变量的系数依然显著为正,表明本文基准回归结果的结论具有一定的稳健性。

3.解释变量测度。除上文利用城市数字基础、应用能力、数字产业化相关的指标进行主成分分析法测度本文数字经济发展程度指标外,进一步分别利用“中国数字普惠金融指数”中的数字金融总指数和数字金融覆盖广度,以及数字经济发展程度重新对城市数字经济发展程度进行测算,由于“中国数字普惠金融指数”只有2011~2018年的样本值,因此本文利用2011~2018年的样本进行主成分分析,得出数字经济的另外两个指标:Digital_1、Digital_2,并进行KMO检验,分别为0.7137、0.7007,表明本文利用主成分分析法测算的指标具有很好的数据约化效果,变量共性较强。随后利用这两项指标进行稳健性检验,回归结果如表3第(3)、第(4)列所示,核心解释变量Digital_1、Digital_2的系数依然显著为正,表明数字经济对城市就业具有正向的促进作用,同时表明本文基准结果具有一定的可靠性。

4.工具变量法。对于本文可能存在的内生性问题,本文进一步为核心解释变量Digital选取工具变量来进行处理。参照赵涛的做法[7],选取各城市在2000年的邮电历史数据作为数字经济的工作变量,包括城市建立的邮局数和邮政业务收入的对数值。一方面互联网信息技术是传统通信技术的发展后续形态,且当地传统通讯的基础设施也会从技术以及人们生活习惯等方面对今后互联网信息技术的使用产生影响,符合相关性条件。另一方面邮电等一类传统通信技术对城市就业的影响也随着经济的不断发展和科技的不断进步,作用逐渐弱化,因此也比较满足排他性条件。本文利用工具变量进行稳健性检验的结果如表3中第(5)、第(6)列所示,所汇报的第二阶段估计结果显示,数字经济依然对城市就业具有显著的正向促进作用。且在工具变量弱识别检验中,Wald F统计量分别为24和97,表明该工具变量均通过了弱工具变量识别检验,具有一定的合理性。

(三)中介效应检验

1.深化效应机制

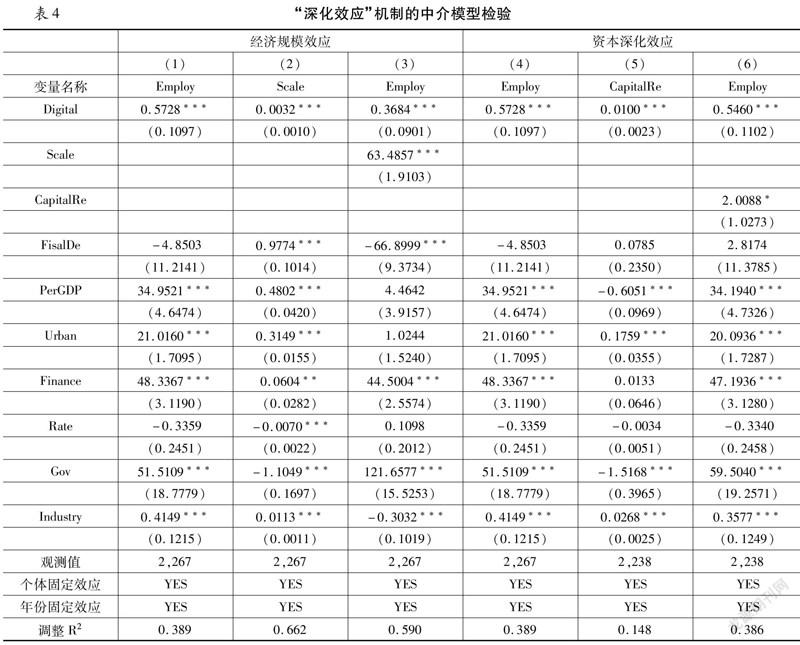

表4主要汇报了经济规模效应以及资本深化效应两个渠道的中介模型检验结果。其中表4第(1)-(3)列汇报了经济规模增长这一中间渠道的中介模型检验结果。其中第(2)列中核心解释变量数字经济Digital的系数显著为正,表明数字经济确实可以通过促进企业生产规模的扩大进而使得城市经济规模扩张,从而引致更多的劳动力就业需求,即数字经济对于城市经济规模扩大具有显著的促进作用。第(3)列中我们在同时加入数字经济与城市经济规模这一变量之后,得到的回归系数为(0.3684),与第(1)列中的系数估计值(0.5728)相比有所降低,且城市经济规模这一变量对于城市就业的影响是正向效应,即城市规模扩大有利于城市就业增加。据此,我们认为经济规模效应作为数字经济影响城市就业这一渠道变量是有效的。

表4第(4)~(6)列汇报了资本深化效应这一中间渠道的中介模型检验结果。其中第(5)列中核心解释变量数字经济Digital的系数显著为正,表明数字经济确实可以通过促进企业生产效率增长进而促使整个城市生产率提升,表现为城市整体资本回报率的上升,引致资本投资,从而需要更多高技能劳动力进行就业,即数字经济对于资本深化具有显著的促进作用。第(6)列中我们在同时加入数字经济与资本深化效应这一变量之后,得到的回归系数为(0.5460),与第(1)列中的系数估计值(0.5728)相比有所降低,且资本深化这一变量对于城市就业的影响是正向效应,即资本深化效应有利于城市就业增加。说明城市资本不断深化,固定资产投资不断增加是数字经济影响城市就业的一个重要作用渠道。由此,通过对于“经济规模效应”以及“资本深化效应”的中介模型检验,验证了本文提出的理论假说2。

2.广化效应机制

表5主要汇报了广化效应机制的中介效应检验结果。其中表4第(1)~(3)列汇报了创业活跃度这一中间渠道的中介模型检验结果。第(2)列中核心解释变量数字经济Digital的系数显著为正,表明数字经济确实可以通过促进城市创业活跃度的提升,从而增加新建企业数目,增加了城市私营和个体从业人数数量,表现为城市就业的显著上升,即数字经济对于城市创业活跃度具有显著的促进作用。第(3)列中我们在同时加入数字经济与城市经济规模这一变量之后,得到的回归系数为(0.2807),与第(1)列中的系数估计值(0.5728)相比有所降低,且创业活跃度这一变量对于城市就业的影响是正向效应,即城市创业活跃度的增加有利于城市就业增加。据此,我们认为数字经济确实通过提升城市创业活跃度,进而显著促进了城市就业的增加,这一渠道是有效的。

表4第(4)~(6)列汇报了就业质量优化这一中间渠道的中介模型检验结果。城市薪资水平的上升是吸引劳动力就业的关键之处,同时薪酬水平越高,闲暇劳动力越有就业动力。从表4第(5)列的核心解释变量系数我们可以看到,数字经济确实提高了城市的整体薪酬水平,优化了就业质量。第(6)列中我们在同时加入数字经济与就业质量这一变量之后,得到的回归系数为(0.5223),与第(1)列中的系数估计值(0.5728)相比有所降低,且就业质量这一变量对于城市就业的影响是正向效应,由此说明,数字经济导致了城市就业质量的优化,进而有利于增加城市就业人数,即就业质量优化是数字经济促进城市就业增长的有效渠道。通过对“创业活跃度”以及“就业结构优化”两个渠道的中介模型的检验,有力地验证了本文提出的理论假说3。

六、结论与政策建议

本文基于2007~2018年中国城市的面板数据,通过主成分分析的方法測算了各个城市的数字经济发展水平,探究了数字经济对于城市就业的影响及其作用机制。研究发现,数字经济发展可以显著提升城市的就业规模,且经过一系列稳健性测试之后,这一结论依然成立。进一步,本文对于数字经济如何促进城市就业的具体机制进行探究,发现数字经济不但促进了城市经济规模和资本深化的发展,同时也对城市的创业活跃度以及就业质量优化起到促进作用。数字经济从“深化效应”以及“广化效应”两个方面四个渠道对城市就业的增长起到了促进作用。数字经济的不断发展,不仅有利于整体经济规模的增长,同时能够催生新业态而创造新的就业岗位,提高劳动力需求以及提高劳动者报酬,从而对于地区整体就业产生了积极的正向作用,对整体就业起到了“稳定剂”的作用。数字经济作为经济发展的方向,在众多产业尤其是在线消费服务电商平台有更加广阔的应用前景,提供了数量稳定兜底性就业岗位,不但为创造更多的就业奠定了基础,同时保障了民生,对经济发展社会稳定起到了重要作用。根据此结论,对于发展数字经济如何兼顾稳就业提出了相关的政策建议。

数字经济作为人类历史上一次重要的技术革命,是我国经济发展的重要方向,但同時由于我国城镇化进程的不断加快,人口就业压力也在不断增加。因此如何在大力发展数字经济的同时兼顾就业稳定,显得尤为重要。第一,充分发挥数字经济稳就业的作用。由于数字经济发展过程中新业态的不断催生以及劳动回报的不断增长,政府部门应充分发挥数字经济在各产业尤其是在线消费电商平台的应用,提供一定规模的外卖配送员等兜底性就业岗位、开展多业态模式吸收低技能劳动力就业,保障数字经济发展在稳岗扩就业中发挥决定性作用。第二,我国政府应该大力支持扶持互联网信息技术产业等新型基础设施建设的发展,推进数字中国建设,进而为保障产业数字化以及数字产业化的发展提供良好的支撑作用。由此可以催生大量新业态,增加新行业吸引就业增加,而随着经济规模的扩张以及就业结构的改变,政府应该充分发挥数字经济的就业吸纳优势,合理布局数字经济的发展结构,均匀分布高技能、中技能、低技能劳动力就业岗位,以保证提供相对公平的就业机会。第三,政府应通过挖掘数字化创新潜力促进经济增长与就业。通过数据的使用推动创新,创造新的企业以及就业机会。互联网信息技术的应用与“大众创业、万众创新”的理念相结合可以充分地为经济发展增加动能,政府应该充分激发数字经济对于创业活跃度的促进作用,强化数字人才培养以及数字技能的培训,积极推动产学研相融通创新,加速数字经济成果转化应用,促进创新创业,从而带动更大的就业需求。

参考文献:

[1]王军,常红.人工智能对劳动力市场影响研究进展[J].经济学动态,2021(8):146~160.

[2]柏培文,张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021(5):91~108.

[3]戚聿东,刘翠花,丁述磊.数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升[J].经济学动态,2020(11):17~35.

[4]李磊,王小霞,包群.机器人的就业效应:机制与中国经验[J].管理世界,2021(9):104~119.

[5]Tapscott, Don. The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence[J].Educom Review, 1996.

[6]李天宇,王晓娟.数字经济赋能中国“双循环”战略:内在逻辑与实现路径[J].经济学家,2021(5):102~109.

[7]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65~76.

[8]江小涓.网络空间服务业:效率、约束及发展前景——以体育和文化产业为例[J].经济研究,2018,53(4):4~17.

[9]张勋,万广华,张佳佳,何宗樾.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71~86.

[10]姜松,孙玉鑫.数字经济对实体经济影响效应的实证研究[J].科研管理,2020,41(5):32~39.

[11]Goldstein, I., Jiang, W., Karolyi, G. A., To Fintech and beyond[J].Review of Financial Studies, 2019,32(5):1647~1661.

[12]Acemoglu, Daron, Restrepo, et al. The Race between Man and Machine:Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment[J].American Economic Review, 2018,108(6):1488~1542.

[13]杨慧梅,江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[J].统计研究,2021(4):3~15.

[14]Aduda, J., Kalunda, E., Financial Inclusion and Financial Sector Stability with Reference to Kenya: A Review of Literature[J].Journal of Applied Finance and Banking, 2012, 2(6):95~120.

[15]余文涛,吴士炜.互联网平台经济与正在缓解的市场扭曲[J].财贸经济,2020,41(5):146~160.

[16]Mesenbourg, T., L., Measuring Electronic Business[R].Washington,DC:US Bureau of the Census,2001.

[17]王开科,吴国兵,章贵军.数字经济发展改善了生产效率吗[J].经济学家,2020(10):24~34.

[18]李英杰,韩平.数字经济下制造业高质量发展的机理和路径[J].宏观经济管理,2021(5):36~45.

[19]张艳萍,凌丹,刘慧岭.数字经济是否促进中国制造业全球价值链升级?[J].科学学研究,2021(9):1~19.

[20]Lordan, G., D., Neumark, People versus machines: The impact of minimum wages on automatable jobs[J].Labour Economics, 2018, 52.

[21]方建国,尹丽波.技术创新对就业的影响:创造还是毁灭工作岗位——以福建省为例[J].中国人口科学,2012(6):34~43;111

[22]李晓钟,李俊雨.数字经济發展对城乡收入差距的影响研究[J].农业技术经济, 2021(9):1~17

[23]Autor, D., H., Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation[J].The journal of economic perspectives, 2015, 29(3):3~30.

[24]王文.数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗[J].经济学家,2020(4):89~98.

[25]Beck, T., Demirgüc-Kunt, A., Pería, M. S. M., Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Countrie[J].Journal of Financial Economics, 2007, 85(1):234~266.

[26]Lindstedt, C., and D. Naurin, Transparency is not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption[J].International Political Science Review, 2010,31(3):301~322.

[27]戚聿东,褚席.数字经济发展、经济结构转型与跨越中等收入陷阱[J].财经研究,2021(7):18~32;168.

[28]Gaggl, P. and Wright, G., C., A Short Run View of What Computers Do:Evidence from a UK Tax Incentive[J].American Economic Journal: Applied Economics,2017(3):262~294.

[29]Acemoglu, D., and P., Restrepo, Robots and Jobs: Evidence from U. S. Labor Markets[J].Journal of Political Economy, 2020,128(6):2188~2244.

[30]杨伟国,邱子童,吴清军.人工智能应用的就业效应研究综述[J].中国人口科学,2018(5):109~119;128.

[31]Roy V V, Vertesy D, Damioli G. AI and Robotics Innovation: a Sectoral and Geographical Mapping using Patent Data[J]. GLO Discussion Paper Series, 2019.

[32]Borland, J., Coelli, M., Are Robots Taking Our Jobs ?[J].Australian Economic Review, 2017, 50(4).

[33]师博,樊思聪.创新驱动经济高质量发展的空间效应与机制研究[J].广西大学学报,2021(2):78~84.

[34]毛其淋,许家云.政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度“适度区间”的视角[J].中国工业经济,2015(6):94~107.

[35]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5~23.

责任编辑:萧敏娜