北宋王尚恭家世及生平考述

摘要:王尚恭,北宋人,《宋史》中无传,其生平事迹及家世的史料记述集中于开封市博物馆藏王尚恭及其继室席氏的石刻墓志,其余史料散见于其师友的诗文集录以及宋代的笔记小说之中。王尚恭及其家族在北宋并非平庸无闻,从其求学、入仕和历官,到后来在退居洛阳期间参加耆英会、真率会等雅集活动,不难发现其身边不乏北宋名士的身影,他的言行也展现出北宋贤士之风范。

关键词:宋代;王尚恭及夫人席氏;墓志铭;洛阳耆英会;真率会

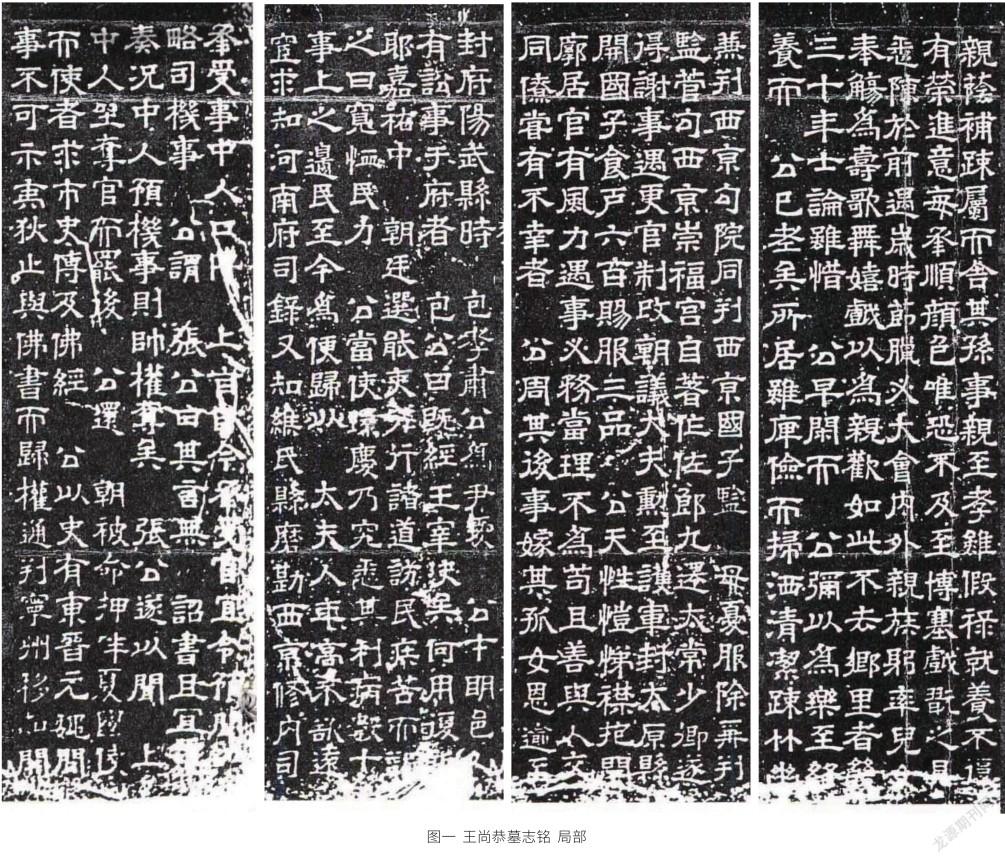

开封市博物馆原藏有《宋故朝议大夫致仕王公墓志铭》(以下简称《王尚恭墓志》)①(图一)和《宋故朝议大夫王公夫人福昌县君席氏墓志铭》(以下简称《席氏墓志》)②两通墓志。其中,《王尚恭墓志》于1997年被调往河南博物院,而《席氏墓志》一直保存在开封市博物馆。这两通墓志都是1936年在河南洛阳北陈庄(今属洛阳孟津)出土。《王尚恭墓志》刻于北宋元丰七年(1084年)十月,墓志呈正方形,长宽均为77厘米,厚度为15厘米。墓志内容由北宋范纯仁撰文、司马光书丹、李稹镌刻。志文排列的章法较为独特,分为上下两列,每列41行,满行20字,共计1 600余字。《席氏墓志》刻于北宋元丰八年(1085年),墓志呈正方形,长宽均为65.5厘米,厚度为15.5厘米。志文由其兄席汝言撰文,朱助书写。王尚恭,北宋人,《宋史》无传,记述其生平事迹的史籍极其有限,因此,馆藏墓志成为研究其生平事迹的重要资料。

截至目前,前辈学者研究王尚恭及其继室席氏的论著主要有两类:其一,主要从墓志本身及书法艺术方面进行研究,比如赵秋莉《宋代王尚恭墓志浅说》(载《中原文物》1993年第3期)、唐冬冬《司马光书丹的〈王尚恭墓志〉》(载《中国文物报》2001年12月28日第7版)、曾广《从〈王尚恭墓志〉的发现看隶书在宋代的延续》(载《开封教育学院学报》2007年第1期)等;其二,探讨宋代洛阳耆英会、真率会时附带提及王尚恭等人的参会情况,比如周扬波《洛阳耆英会与北宋中期政局》(载《洛阳大学学报》2007年第1期)、杨木军《试论北宋中期“耆英会”》(载《乐山师范学院学报》2007年第3期)等。上述研究大多仅述及墓志本身,较少结合史籍进行系统研究,笔者不揣浅陋,拟对北宋王尚恭及其夫人席氏的墓志铭进行研读,不当之处望方家指正。

一、王尚恭的先辈及其求学经历

王尚恭出身于世宦之家,祖籍京兆万年(今陕西西安)。其五世祖王迺,唐末随王建入蜀,曾任壁州(今四川通江)刺史[1]。黄巢起义时,王氏举家迁至果州(今四川南充),因战乱不能归籍,王迺去世时,葬于果州西充(今四川西充)丹图山下,当地民众称此墓为“壁公墓”,其五世祖王迺遂有“乡壁公”之名。五代十国时期,王建、孟知祥先后建立前蜀和后蜀。尚恭四世祖王福,为前蜀合州(今重庆合川)刺史[1]。王尚恭祖上在蜀“或家或禄,三世不遷”[2]。

宋代,王尚恭父王汲“始家河南(今河南洛阳),殁遂葬焉”①。王汲,字师黯③,王汲与其兄王湛“幼聪警,善为辞章”[1]。王湛得中进士后,王汲来到京师开封,为广文馆生徒,数次应考不中,王汲以其兄司封员外郎之职荫补将作监主簿,后历任郑州、原武(今属河南原阳)、密县(今河南新密)主簿。天圣八年(1030年),宋廷诏举“郡诸曹县主簿尉,堪为县令者”[1],王汲为泽州晋城(今山西晋城)县令,后历任大理寺丞知京兆府蓝田县(今陕西蓝田)、太子中舍知陕州夏县(今山西夏县)、知汉州雒县(今属四川广汉)等职。王汲为官颇有政声,深得百姓爱戴。

欧阳修于天圣九年(1031年)至明道二年(1033年)任职洛阳,其间结识了王汲,为其高尚的品德和修养所折服,他曾称赞王汲“性简质,重然诺。临事而敏,与之游者必爱其为人”[2]。王汲的优良品行深刻地影响了下一代。王汲育有三男五女,三个儿子分别是王尚恭、王尚喆和王尚辞。其中,王尚恭和王尚喆同年及进士第,王尚辞稍晚亦举进士。王尚恭,字安之,年少时曾与其弟王尚喆“偕游庠序,喜亲贤士大夫”①,欧阳修任职洛阳时,王尚恭和王尚喆每日跟随欧阳修学习,他们的成绩一度领先于其他学生[2]。身为老师的欧阳修曾称赞王尚恭“尤谨饬,温温有儒者仪法”,“予固奇王君(王汲)之有是子也!”④

二、王尚恭为官及晚年生活

北宋景祐元年(1034年),王尚恭与王尚喆兄弟同登进士第,步入官场。在他们即将分赴各地上任之际,作为老师的欧阳修分别为他们写下了《送王尚恭隰州幕》《送王尚喆三原尉》两首送别诗[3],诗中既表达了师生离别之愁,也流露出对这两位学生的期许。初入官场的王尚恭“居官有风力,遇事必务当理,不为苟且”①,为庆成军(今属山西万荣)判官之时,军官多有不法,王尚恭多次谏言而不被采纳,于是“求摄他州官以避之,终不言其情”①。此后,王尚恭历任监凤翔府(今陕西凤翔)酒税、袁州(今江西宜春)判官、监解州盐池兼知解县(今属山西运城)。北宋庆历年间,王尚恭曾上书力陈选拔将帅、节俭用度、选官吏治等方面的施政方略①。恰逢范仲淹在朝主政,其思想见解与范仲淹的《答手诏条陈十事》中提出的十项改革内容不谋而合[4]。

王尚恭在边帅张昇手下任职时,有宦官假传旨意,边关军事要奏经宦官。王尚恭及时提醒边帅张昇:“其言无诏书且宜覆奏,况中人预机事则帅权夺矣!”①张昇深知此事重大,于是上奏宋廷,该宦官因之获罪夺官。“貂珰不以典机密”[5],即宦官不得掌军政机密,被宋人称作“祖宗良法”,已然成为北宋士大夫的心中约定俗成的准则,此事说明王尚恭做事有原则,临事见机敏。王尚恭担任开封府阳武县知县(今属河南原阳)时,有县民到府衙告状,当时开封府尹包拯深知王尚恭勤政爱民、狱讼清明,因有“既经王宰决矣,何用复诉耶?”①之疑。王尚恭任边帅孙沔部下时,掌管军事机要,时西夏开国君主元昊被其子宁令哥所弑,其幼子谅祚刚刚登基,遂遣使至北宋告哀。王尚恭向孙沔陈说利弊,建议不赐西夏君主王爵,宠其权臣助其夺权,并赏赐其周边少数民族首领以孤立西夏①。杜杞接任边帅后,王尚恭又为之献计,使羌族各部团结一致,摆脱了西夏军队的侵扰,并将羌族各部“所居险易、山川道路、兵贼强弱之实”绘制成图,呈报朝廷。宋仁宗对王尚恭的军事策略很赞赏,“命诸路传以为法”①。

王尚恭因老母年迈,在他即将致仕之前,只历任知河南府(今河南洛阳)司录参军、知缑氏县(今属河南洛阳偃师)、磨勘西京(今河南洛阳)修内司、兼判西京勾院、同判西京国子监等一些洛阳本地的闲职。王尚恭夫妇孝亲勤谨,睦邻敬友。这在《王尚恭墓志》和《席氏墓志》的记述中处处可见。王尚恭老母去世,他为其母丁忧守孝,“服除,爯(再)判监管勾西京崇福宫。”①自此,王尚恭遂以祠禄官赋闲于洛阳,后来他以太常少卿致仕,封太原县开国子,赐服三品。北宋元丰改制,将“太常少卿”官阶改为“朝议大夫”,王尚恭遂有“王少卿”“王朝议”之称。

王尚恭夫妇晚年闲居洛阳,栽种“疏竹幽花”①,“闺阃之内,雍雍整治”②。退休后的王尚恭还应邀先后加入了洛阳的“耆英会”和“真率会”。这些集会均是北宋中后期闲居洛阳的耆宿老臣自发举办的文人社团,参与洛阳耆英会的人员前后共计13人[6],也有文献说是12人[7],按年齿长幼排序,王尚恭位列第四,加之书法造诣颇高,为耆宿所推。此后,王尚恭又应邀加入了司马光在洛阳召集的“真率会”。真率会与耆英会之间有前后承续关系,但二者在很多方面有差别,比如真率会有详尽的会约,其中有“为具务简素”“朝夕食不过五味”“菜果脯醢之类,各不过三十器”以及“违约者,每事罚一巨觥”[8]等约定,并且一改耆英会的奢华风气,提倡朴素节俭。

王尚恭于北宋元丰七年(1084年)农历八月九日,在洛阳嘉善里的家中病逝,享年78岁。育有一子、五女、一孙,其子王纯以及五个女婿都是文士,俱入仕途。对于王尚恭的逝世,司马光、范纯仁、楚建中、席汝言等众多亲朋好友无不悲恸惋惜,司马光亲自为他书写墓志铭,范纯仁亲自为他撰写了志文,还专门为王尚恭书写挽词。

三、结语

王尚恭出身于士大夫之家,诗书传家的优良传统被延续下来,并得到了很好的继承。自王尚恭步入仕途,就始终秉持着“正直、本分、机敏、干练”的为官之道。他行事雷厉风行,深谙边事,在大是大非面前不含糊,能为孙沔、张昇、杜杞等诸位边帅出谋划策,出色地做好本职工作。他晚年返归家乡洛阳,事亲至孝,和睦亲族,并參与洛阳耆英会、真率会,成为洛阳耆老聚会的中坚力量。综观王尚恭的一生,其堪称北宋文人士大夫的典范。

作者简介

盖巍,1980年生,河南开封人,开封市博物馆馆员、开封古都学会理事,历史学硕士,研究方向为宋史、文物文博以及社会文化史。

注释

①(宋)范纯仁,撰文;司马光,书丹;李稹,镌刻:《宋故朝议大夫致仕王公墓志铭》(《王尚恭墓志铭》),河南博物院藏,原属开封市博物馆馆藏石刻墓志。

②(宋)席汝言,撰文;朱助,书丹:《宋故朝议大夫王公夫人福昌县君席氏墓志铭》(《王尚恭继室席氏墓志铭》),开封市博物馆馆藏石刻墓志。

③王汲,字师黯。《河南先生文集》(四部丛刊初编,上海商务印书馆1936年版)卷十三《王君墓碣铭》,第63页载为“师點”,疑有讹误,另据李逸安点校《欧阳修全集》(中华书局2001年版)卷二十七《太子中舍王君墓志铭》,第421页,改为“师黯”。

④据范纯仁撰文,司马光书丹,李稹镌刻《宋故朝议大夫致仕王公墓志铭》(《王尚恭墓志铭》)载,欧阳修评价求学时的少年王尚恭“尤谨饬,温温有儒者仪法”。另据《欧阳修全集》卷二十七《太子中舍王君墓志铭》(李逸安点校,中华书局2001年版,第412页)载为“尤谨饬,俨然有儒者法度”。二者文意一致,措词稍有出入,以墓志内容为据。

参考文献

[1](宋)尹洙.王君墓碣铭[M]//河南先生文集(第二册)·卷十三.上海:商务印书馆,1936.

[2](宋)欧阳修著;李逸安点校.太子中舍王君墓志铭[M]//欧阳修全集·卷二十七:居士集.北京:中华书局,2001.

[3](宋)欧阳修.欧阳修全集[M].北京:中华书局,2001.

[4](宋)范仲淹著;李勇先,王蓉贵校点.答手诏条陈十事[M]//范仲淹文集·范文正公政府奏议·卷上,成都:四川大学出版社,2007.

[5](宋)佚名.群书会元截江网·卷十七:纪纲·时政[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[6](宋)沈括著;胡道静校注.新校正梦溪笔谈·卷九[M].北京:中华书局,1957.

[7](宋)王辟之著;吕友仁点校.渑水燕谈录·卷四:高逸[M].北京:中华书局,1981:49.

[8](宋)蔡正孙著;常振国,降云点校.诗林广记·卷十:司马温公·真率会(按语)[M].北京:中华书局,1982.