浙江湖州地区2017—2020年食源性腹泻患者来源副溶血弧菌特征分析*

强鑫华,王若南,郑书发,陈晓,陈瑜

(1.浙江大学医学院附属第一医院检验科,杭州 310003;2.湖州市第一人民医院检验科,浙江湖州313000)

副溶血弧菌(Vibrioparahaemolyticus)是一种革兰阴性嗜盐杆菌,是常见的导致食物中毒的病原菌,在海水和海产品中分布极广。该菌感染后可引起腹泻、呕吐、全身痉挛、循环衰竭,甚至死亡[1]。由该菌引起的食源性疾病在全球范围内均有报道[2]。本研究对湖州地区肠道门诊来源的副溶血弧菌进行毒力基因、遗传标志物基因及血清分型和抗菌药物耐药性试验,以了解本地区副溶血弧菌的流行特征,为临床治疗和疾病防控提供科学依据。

1 材料与方法

1.1菌株来源 收集2017年1月—2020年12月浙江省湖州市第一人民医院及其辖区(县)南浔区人民医院、德清县人民医院、安吉县人民医院和长兴县人民医院肠道门诊就诊的腹泻患者分离的副溶血弧菌,采用甘油肉汤冻存于浙江大学医学院附属第一医院微生物室-80 ℃冰箱,共计181株。

1.2仪器与试剂 Vitek 2 Compact微生物鉴定仪(法国生物梅里埃公司),Biofuge Primo R离心机(德国DB公司),HB-100热裂解仪(中国博日公司),DNA Engine PCR扩增仪、Mini-Protean 3电泳仪水平(美国Bio-Rad公司),凝胶成像系统GDEQ(日本SONY公司),100 bp DNA marker、dNTP、10×buffer、Taq DNA聚合酶(日本TaKaRa公司),副溶血弧菌血清型O、K两种血清试剂(日本株式会社),药敏纸片(英国Oxoid公司)。

1.3菌种鉴定 菌株分离培养依据《浙江省食源性致病菌监测工作手册》进行,细菌菌种鉴定采用Vitek 2 Compact微生物鉴定仪鉴定到种。

1.4血清分型 采用副溶血弧菌血清型O、K两种血清试剂对181株副溶血弧菌进行血清分型。

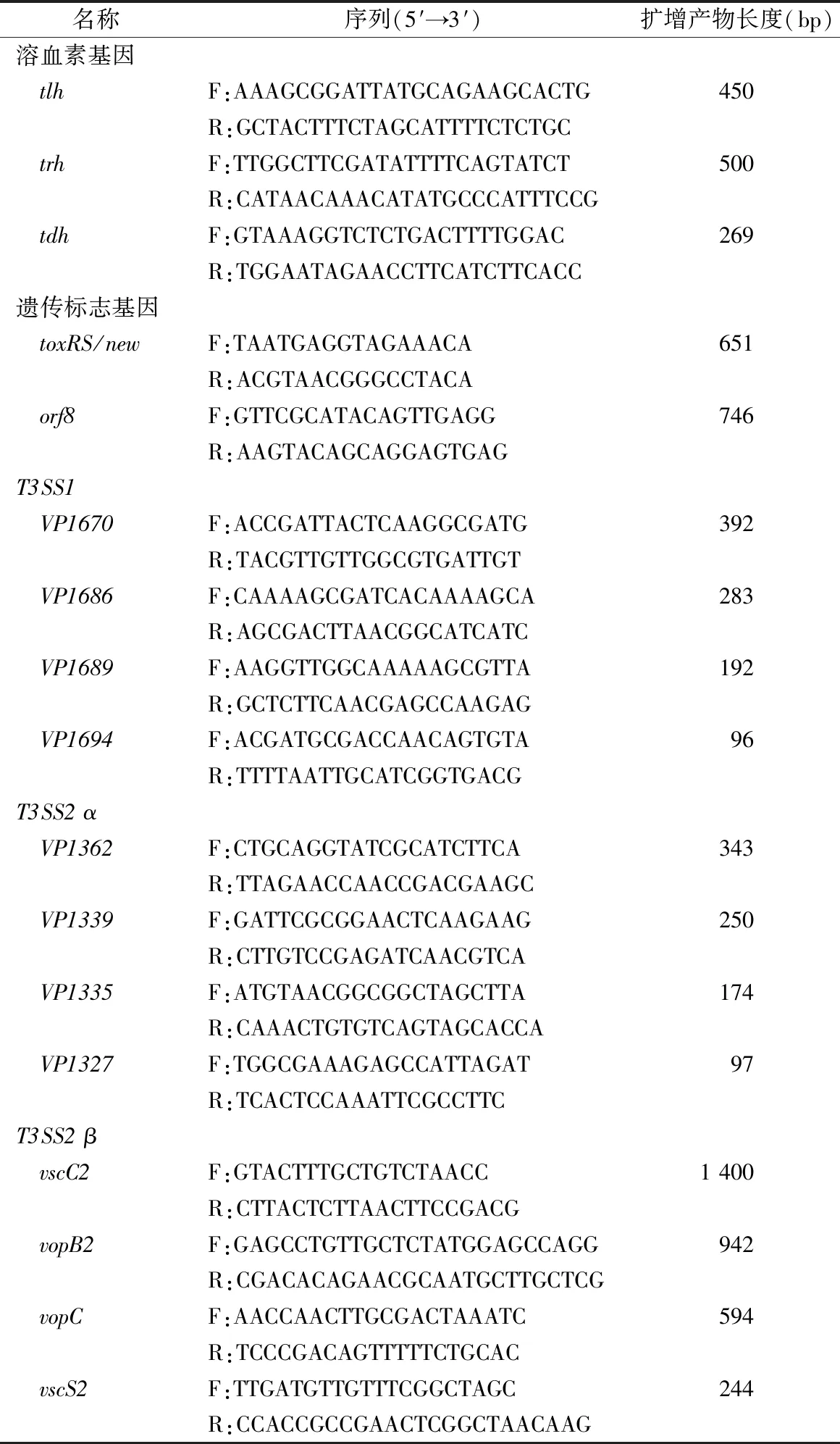

1.5毒力基因检测 采用热裂解法提取细菌DNA。挑取火柴头大小菌落溶于500 μL灭菌水中,振荡10 s,100 ℃金属浴10 min,13 000 r/min 4 ℃离心10 min,上清液即为DNA模板。单重PCR进行tdh、trh、tlh、toxRS/new、orf8基因检测,多重PCR进行T3SS1、T3SS2α、T3SS2β基因检测。所有引物由上海生工生物公司合成,引物设计依据参考文献[3-4],引物序列及大小见表1。反应体系共25 μL,包括上、下游引物(浓度为10 μmol/L)各0.5 μL,DNA模板3 μL,Taq酶12.5 μL,10×buffer 2.5 μL,用灭菌水补足至25 μL。单重扩增程序为:94 ℃预变性5 min;94 ℃ 45 s,55 ℃ 60 s,72 ℃ 1 min,30个循环;72 ℃终延伸10 min。多重PCR扩增程序:94 ℃预变性5 min;94 ℃ 45 s,60 ℃ 45 s,72 ℃ 1 min,30个循环;72 ℃终延伸10 min。取5 μL扩增产物进行20 g/L琼脂糖凝胶电泳,观察是否有对应长度的扩增条带。

表1 副溶血弧菌PCR检测目的基因引物序列[3-4]

1.6药敏试验 采用K-B法进行药敏试验,选取8类20种抗菌药物进行药敏试验,以大肠埃希菌ATCC 25922为质控菌株,结果判读依据美国临床与实验室标准委员会(CLSI) M45(2015版)。

1.7统计学分析 采用WHONET 5.6进行药敏结果统计,采用Excel进行季节、年龄数据统计。

2 结果

2.1不同季节及年龄检出率 副溶血弧菌感染有明显的季节分布,6月份12株,7月份(48株)开始升高,8月份(54株)达到高峰,之后慢慢减少,秋季(9月—11月)、冬季(12月—次年2月)检出很少,只有零星病例检出,检出呈明显的集中分布。按照副溶血弧菌感染的患者年龄,分9个年龄段进行分类统计,以>20岁且≤30岁组、>30岁且≤40岁组以及>50岁且≤60岁组检出较多,分别为43例、40例、38例,≤20岁和>60岁人群检出很少。

2.2血清分型结果 181株副溶血弧菌中,O型血清有O2、O3、O4、O5、O7、O8、O10、OUT,主要以03为主,占69.6%(126/181);其次为O4,占19.9%(36/181)。K型血清有K3、K6、K8、K63、KUT,主要以K6为主,占55.8%(101/181)。流行菌株以O3∶K6型占比最高,为53.6%(97/181);其次为O3∶KUT型,占15.5%(28/181)。

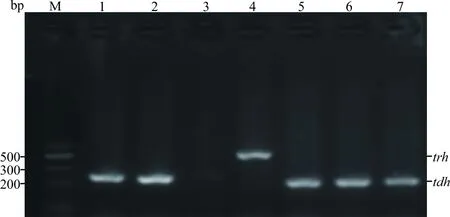

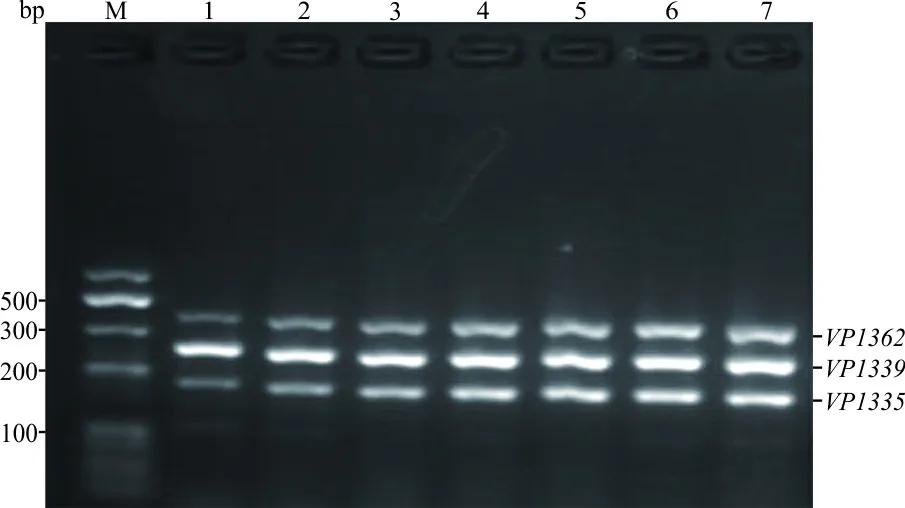

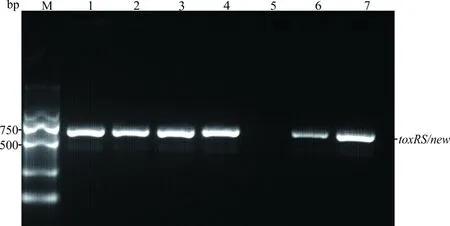

2.3毒力基因检测结果 181株副溶血弧菌均携带tlh,164株携带tdh,1株携带trh,179株携带T3SS1,167株携带T3SS2α基因,未检测到携带T3SS2β基因,未检出同时携带tdh和trh基因的菌株。部分菌株毒力基因PCR产物凝胶电泳条带见图1、图2、图3。

注:M,100 bp DNA marker;1~2、5~7,trh基因阴性、tdh基因阳性菌株;3,tdh、trh基因均阴性菌株;4,tdh阴性、trh基因阳性菌株。图1 部分菌株tdh、trh基因PCR产物凝胶电泳分析

注:M,100 bp DNA marker;1~3、5~7,阳性基因条带,分别为VP1670、VP1686、VP1689、VP1694;4,T3SS1阴性菌株。图2 部分菌株T3SS1基因PCR产物凝胶电泳分析

注:M,100 bp DNA marker;1~7,T3SS2α基因阳性菌株VP1362、VP1339、VP1335基因阳性。图3 部分菌株T3SS2α基因PCR产物凝胶电泳分析

2.4遗传标志物基因检测结果 181株副溶血弧菌中,142株携带toxRS/new基因,119株携带orf8基因,其中116株携带以上2种标志基因,37株未携带以上2种基因,部分菌株遗传标志物基因PCR产物凝胶电泳条带见图4、图5。

注:M,2 000 bp DNA marker;1~4、6~7,该基因阳性菌菌株;5,该基因阴性菌株。图4 部分菌株toxRS/new基因PCR产物凝胶电泳分析

注:M,2 000 bp DNA marker;1、3、5~7,该基因阴性菌株;2、4,该基因阳性菌株。图5 部分菌株orf8基因PCR产物凝胶电泳分析

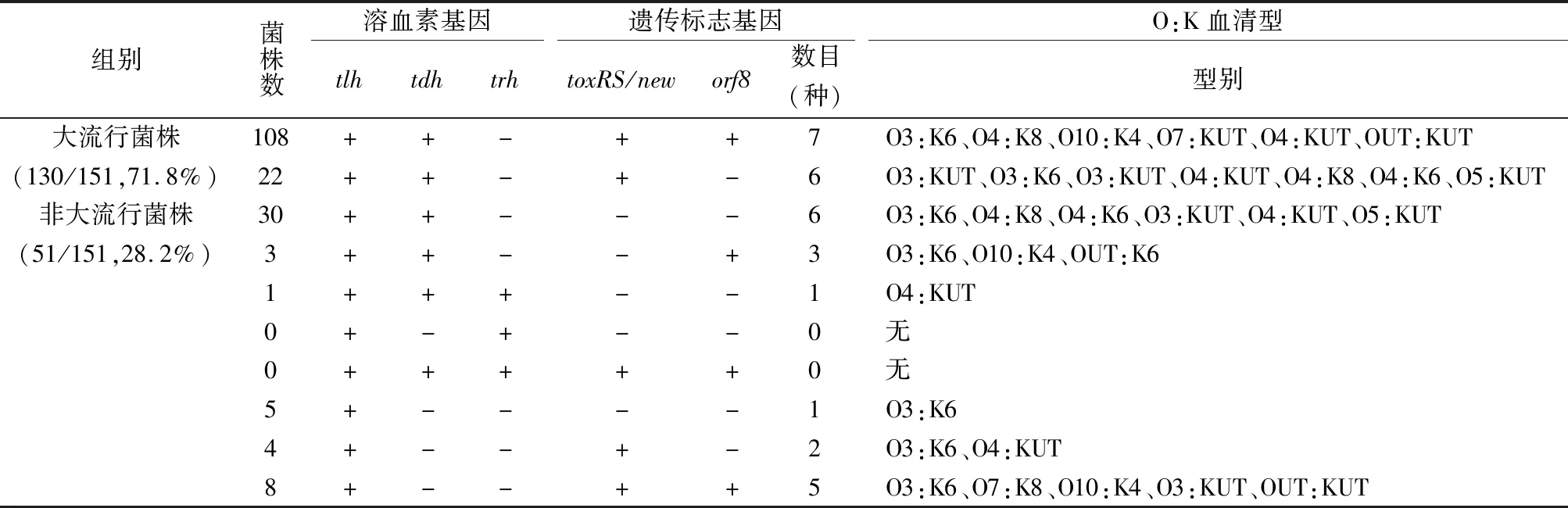

2.5溶血素及遗传标志基因、血清型分布 将181株副溶血弧菌的溶血素基因及遗传标志物基因、血清分型进行整理统计,大流行菌株(tdh+、trh-、toxRS/new+和orf8+/-的菌株)占所有菌株的71.8%(130/181);非大流行菌株指除了大流行菌株以外的菌株,占所有菌株的28.2%(51/181)。见表2。

表2 副溶血弧菌溶血素及遗传标志基因分布特点

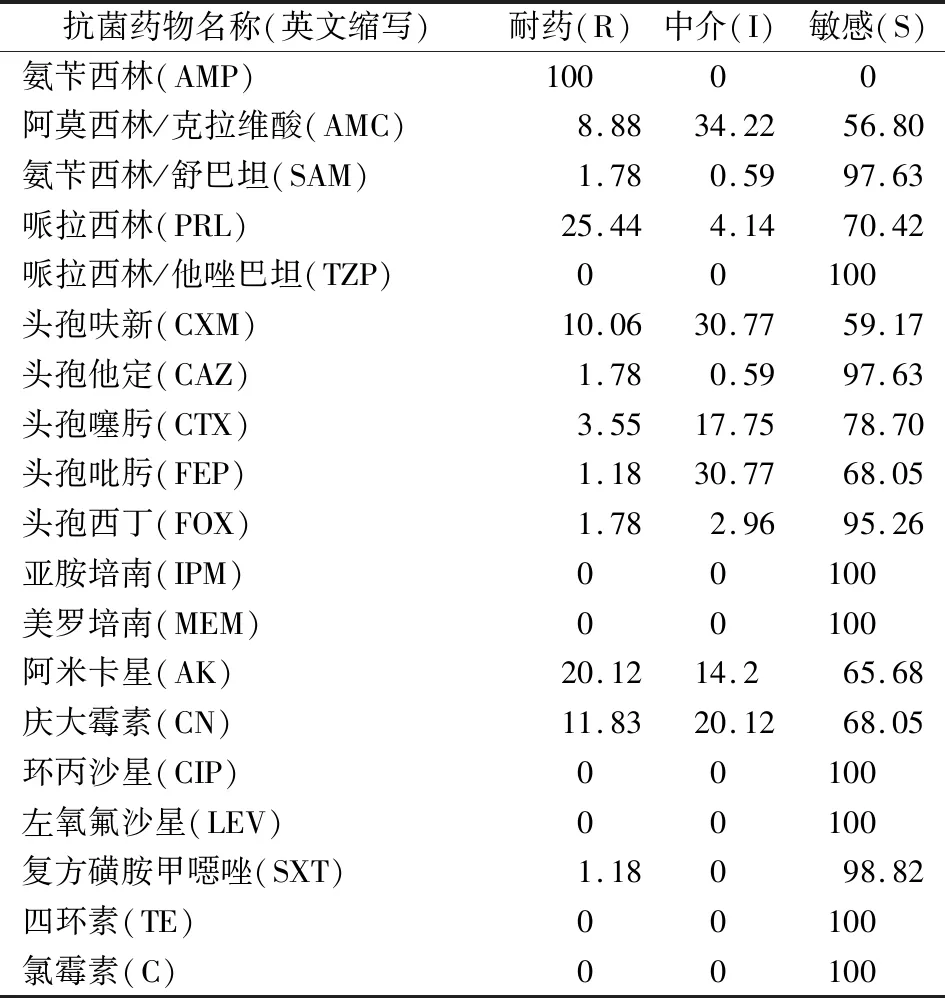

2.6药敏试验结果 181株副溶血弧菌对氨苄西林(AMP)、哌拉西林(PRL)、阿米卡星(AK)、庆大霉素(CN)、头孢呋辛(CXM)耐药性相对较高,分别为100%、25.44%、20.12%、11.83%、10.06%,对哌拉西林/他唑巴坦(TZP)、亚胺培南(IPM)、美罗培南(MEM)、环丙沙星(CIP)、左氧氟沙星(LEV)、四环素(TE)、氯霉素(C)均100%敏感,见表3。

表3 181株副溶血弧菌对抗菌药物的药敏结果(%)

3 讨论

副溶血弧菌是一种嗜盐细菌,常寄居在贝壳类、虾、蟹等水产内,是重要的食源性腹泻疾病的病原菌。有报道,东南沿海副溶血弧菌是急性腹泻感染患者中第二常见的病原菌[5]。近几年,水产品被副溶血弧菌污染,是导致该菌感染的一个重要因素。吴晓芳等[6]近期的报道表明,湖州地区副溶血弧菌检出率为5.31%,位居第二。从本研究可以看出,湖州三县两区均有副溶血弧菌引起的肠道感染发生。从月份分布来看,该菌有的感染存在明显的季节分布,每年的4月份开始出现感染病例,7、8月份达到高峰,秋冬季节又开始变为零星感染病例。分析原因,与该菌最适生长温度在20 ℃以上,在15 ℃以下时生长会受到抑制的生存环境要求有关。从感染的年龄段分布来,主要集中在20~40岁的青壮年身上,因为处于该年龄段的人,大多都是生活节奏快、应酬多、饮食不固定的生活习惯,从而导致食源性感染症状频发,副溶血弧菌感染率也居高。

副溶血弧菌对人体细胞的致病过程主要包括粘附、侵袭、繁殖、产生毒素等,其中目前已经公认的毒力因子包括:由tdh基因编码的耐热直接溶血素(TDH)、由trh基因编码的相关溶血素(TRH)以及Ⅲ型分泌系统(T3SS)[7]。其中,TDH是一种细胞毒素,具有溶血活性、细胞毒性和肠毒素活性。TRH与TDH类似,可以引起红细胞溶解以及产生致死肠毒素。T3SS存在于副溶血弧菌毒力岛上,是一种除TDH和TRH外的潜在毒力因子,其中T3SS1具有细胞毒性,T3SS2具有肠毒性。本研究发现,湖州地区食源性腹泻患者分离的181株副溶血弧菌,164株携带tdh,1株携带trh,179株携带T3SS1,167株携带T3SS2α基因,未检测到携带T3SS2β基因,表明分离的副溶血弧菌普遍携带毒力基因,致病性强。而作为遗传标志物基因的toxRS/new、orf8,142株携带toxRS/new基因,119株携orf8基因。其中,116株携带以上2种标志基因,37株未携带以上2种基因。另外,拥有tdh+、trh-、toxRS/new+和orf8+/-的大流行菌株,占所有菌株的71.8%;非大流行菌株占所有菌株的28.2%,说明湖州地区副溶血弧菌是以大流行菌株为主。

副溶血弧菌目前已知的血清型有13种O抗原和71种K抗原,约有75种血清型与人类腹泻有关。引起湖州地区食源性腹泻的副溶血弧菌血清型多样,主要以O3:K6为主,占53.6%(97/181)。这与烟台[8]、宁波[9]等地报道一致,而与天津(O1:K3为主)[10]报道不一致,说明各地流行的血清型存在差异。

在抗菌药物方面,副溶血弧菌对于许多抗菌药物目前还没出现耐药菌株,本研究可以看出,湖州地区分离的副溶血性弧菌对AMP表现出全耐药,其次为PRL、AK。查阅文献,发现目前中国的大流行株在耐药谱方面差异无统计学意义,对AMP表现为全耐药,其次为对CXM等头孢菌素和AK等氨基糖苷类抗菌药物部分耐药,对其他大部分常用抗菌药物如MEM、TE、LEV等敏感,其中未发现多耐药菌株[11]。这与本地区的耐药谱基本相同。

本研究可以看出湖州地区引发食源性腹泻的副溶血弧菌有地域性特征,而且存在明显的季节分布特色和年龄段分布特色,毒力基因主要携带tdh、trh、T3SS1、T3SS2α,流行菌株以大流行菌株为主,血清型以O3:K6为主,对AMP 100%耐药,对多数抗菌药物敏感,临床应根据湖州地区副溶血弧菌的特征谱进行治疗。