“石上史书”中的草原民俗文化

——以达茂旗岩画为例

高 娃

(中央民族大学 中国少数民族语言文学学院, 北京 100081)

文字被创造出来之前,岩画是人类记载历史的一种重要手段,也是延续经验知识的一种工具。我们的祖先以图像的形式表达情感,传承文明。社会发展至今,我们不能将岩画简单理解为一种原始的绘画遗迹,因为岩画是不同于文本形式存在的以图像形式记录历史的元文献[1],这一“石上史书”的内容包罗万象,涵盖了当时的民俗、文化、宗教、天文、地理、科技及艺术等多种信息。

内蒙古自治区是岩画大区,图像遗存数高达近10万幅,其中大部分集中在阴山一带。达尔罕茂明安联合旗(以下简称达茂旗)岩画是阴山岩画的重要组成部分。达茂旗原属内蒙古自治区乌兰察布盟,1996年经国务院批准将其划归内蒙古自治区包头市管辖,位于今包头市北部。因此,本文选取1989年出版的《乌兰察布岩画》[2]中的达茂旗岩画,结合《岩石上的呼麦——达茂草原岩画巡礼》[3]一书,尝试探讨达茂旗岩画中展现出的草原民俗文化。

在达茂旗发现的上千幅岩画主要分布在达尔罕苏木、查干哈达苏木、满都拉镇、巴音敖包苏木、明安镇等地。水草丰美的达茂草原拥有着悠久的历史和灿烂的文化,历史上曾有许多北方游牧民族先后在这片草原上生活, 在这些游牧民族尚未创造文字之前,岩画成为他们记录生活、传递信息的重要方式之一。在达茂旗上千幅记载游牧民族历史的岩画中,有不少关于草原民俗文化的图像,本文从中选取有关狩猎、畜牧习俗,草原原始技艺,以及巫术文化等具有代表性的岩画种类进行论述,尝试探究游牧民族的历史文化及风俗习惯。

一、 狩猎及畜牧文化

达茂旗草原上的先民主要以狩猎及畜牧业为生,在长期的生产实践中,简单的捕猎、驯养行为逐渐形成独特的习俗和文化,狩猎及畜牧文化的发展为草原文明的发展奠定了基础。

(一)独猎与围猎

狩猎的产生与北方草原的地理环境和气候有着密切的关系。达茂草原地域辽阔,动植物资源丰富,加之气候寒冷不利于农作物的生长,为了汲取热量,草原上的先民便以狩猎的方式获取食物,用动物的皮毛制衣来抵御寒冷,渐渐形成了以狩猎为主的生存方式。

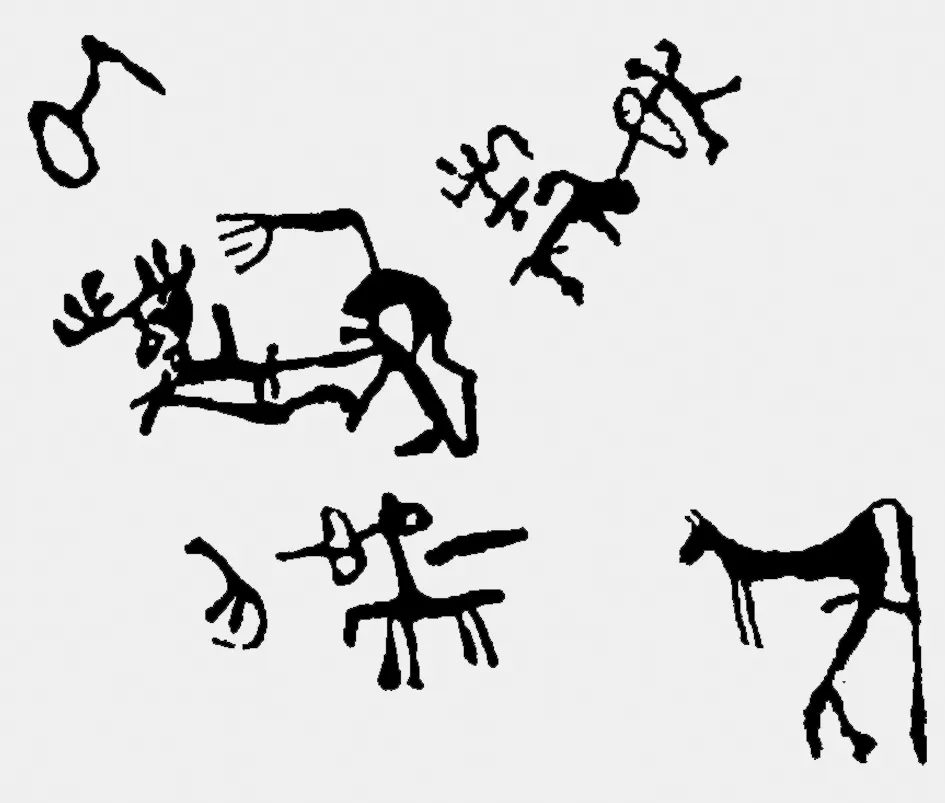

狩猎形式有很多种,达茂旗岩画主要记录了独猎与围猎这两种狩猎方式。顾名思义,独猎是以个人为单位独自猎取动物。而围猎则是多人共同合作捕捉猎物,对付体型较大的野兽或一大群动物时组织起来的狩猎形式。围猎的形成是由于当时的生产力落后,狩猎工具无法满足独猎的需求,需要多人合作才能够将猎物捕获。达茂旗狩猎题材岩画主要分布在达尔罕、白音敖包,以及白音敖包和满都拉交界一带。岩画中独猎和围猎的图像数量并不均衡,呈现出独猎岩画多、围猎岩画少的特点。

达茂草原上的野生动物比较多,对于一些攻击性不强的动物,猎人主要采取独猎的形式进行狩猎。从岩画所描绘的情景来看,当时的猎人主要是以弓箭捕杀猎物,而被捕的动物主要有野马、北山羊、鹰、盘羊、骆驼等(图一、二)。

图一 弯弓射盘羊(采自《乌兰察布岩画》图1293)

图二 射驼(采自《乌兰察布岩画》图1394)

达茂旗围猎岩画的数量很少,约占岩画总量的千分之二,但岩画的场面比较宏大,图像叙事性较强。与独猎岩画相比,围猎岩画上出现的不止猎人和猎物,还有作法的巫师、猎狗等。围猎的组织形式有时候是自发性的,如图三右下方有一人牵着马在一旁观看围猎,像是正在考虑是否加入围猎的队伍当中。还有就是有组织有计划的行动,猎人均出自同一部落且相互配合共同捕猎。如图四岩画中有三个猎人一同将猎物包围,并从不同的方向进攻,其中一人执弓射击,还有一人手中拿着棍棒,另一人高举石头欲砸向猎物,配合得十分默契。

图三 大型围猎(采自《乌兰察布岩画》图247)

图四 围猎猛兽图(采自《乌兰察布岩画》图661)

图三岩画的右上方有一位巫师摇动手中牛尾正在作法,这一场景充分体现出了狩猎活动中的宗教文化。比如蒙古族萨满教崇敬长生天,对“天”的崇拜思想在狩猎文化中也得到了体现。萨满教信奉的天神和人一样也有各自的分工,在众多天神中有一位专门管理猎物多寡、猎运福祉的名叫“玛纳罕腾格里”的天神,狩猎前人们要向“玛纳罕腾格里”祈福,诉说自己的愿望及请求,以期捕获更多的猎物。这种向天祈愿的宗教习俗体现出了人对大自然的敬畏之心[4]19。

(二)畜牧文化

随着狩猎手段和能力的不断提升,人类开始尝试驯化动物,圈养温顺的牛羊来维持生计,驯服烈马用来代步,饲养猎狗来协助捕猎和看家护院。达茂草原水源充足,草场茂盛,非常适合发展畜牧业,先民们虽然没用文字记载畜牧文化的发展史,却在岩画上镌刻了这一过程。

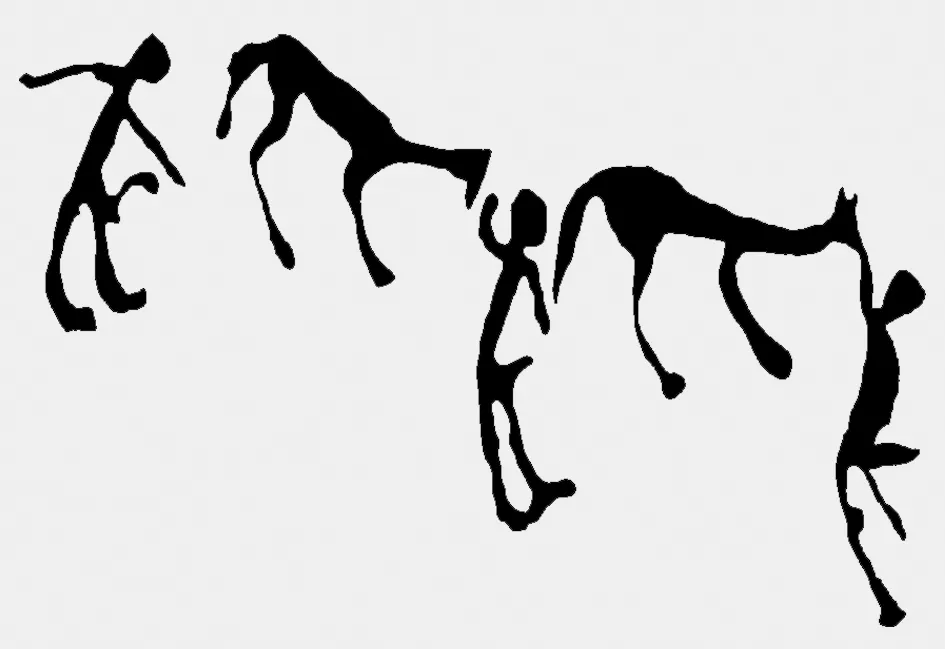

在达茂草原上生活的游牧民族离不开牲畜,更离不开马。马对人类的文明发展有着卓越的贡献,驯服马匹促进了畜牧业的发展,提高了北方游牧民族的军事作战能力,畜牧文化也得以乘上马背被传播到更远的地方。比起牛羊,野马是很难驯服的一种动物,需要经过长时间驯养才能使之家化。从岩画上可以看出驯马的步骤,首先是引马(图五),即驯马人牵着野马让它跟着自己走,建立起一定的熟悉度之后就尝试压马(图六)。压马是指驯马人趁野马不备之时翻身上马,夹紧马肚子不让自己被甩下来,任其狂奔直到跑得筋疲力尽最终任凭役使。

图五 引马(采自《乌兰察布岩画》图643)

图六 压马(采自《乌兰察布岩画》图672)

驯养牛羊的过程相对简单,人类通过喂食离群的羊羔,然后将其放入一个围栏状的区域,这便有了种羊,再慢慢地将其变成家畜(图七)。随着畜牧业的不断发展,牲畜繁殖数量渐渐增多,随之便出现了放牧情景的岩画,有的岩画上仅有一人与三五只牲畜,应该是最早期的放牧情景(图八)。在大场面的放牧岩画中,若干牲畜壮大成了马群羊群,而放牧者多为站立姿势,也有骑马和牵马者,畜群多为羊群或马群,牛比较少见。

图七 自然圈养管理区(采自《乌兰察布岩画》图1114)

图八 牧马(采自《乌兰察布岩画》图264)

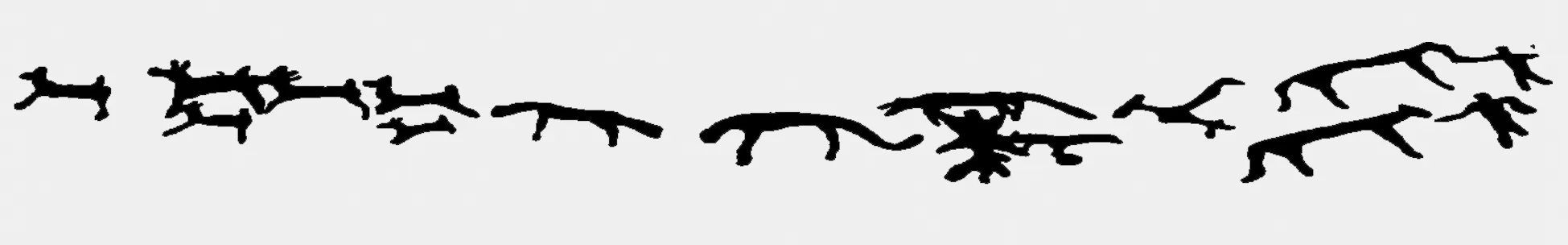

位于达茂旗推喇嘛庙的岩画绘有古时放牧的不同形式,其中包括“满天星”式(图九)及“一条鞭”式(图十)。“满天星”式放牧就是将牲畜散放于牧场,岩画中还出现了牧人和猎犬,可见这时人类的畜牧技术已经得到了长足的发展。“一条鞭”式放牧法是指由领头牲畜带领畜群走成一队,牧人或位于队伍最前方成为“领牧”,或位于畜群中作“间牧”,或尾随畜群队伍“跟牧”。游牧民族随着四季变化,寻水草丰美处栖息,倒场时牧民通常以“一条鞭”式驱赶牲畜去寻找下一处营盘。

图九 放牧(满天星)(采自《乌兰察布岩画》图772)

图十 放牧(一条鞭)倒场(采自《乌兰察布岩画》图968)

总之,岩画上记载的不只是驯马方法和放牧种类,也是草原畜牧历史的发展过程。狩猎和畜牧文化是草原游牧民族的原生文化,狩猎技术的提高使人们开始驯服和圈养动物,逐渐发展成为畜牧业。畜牧文化的发展为游牧民族解决了温饱问题,其他的文化形式由此得以衍生和发展。

二、“岩上三艺”—— 摔跤、马术、舞蹈

蒙古族传统竞技项目——骑马、射箭、摔跤,被称为“男儿三艺”。这三项技能从远古流传至今。对于蒙古族青年来说,相互比试这三种技能不但可以强身健体,还能提升在草原上生存的本领。岩画上也有记录原始技能的内容,这里所说的“岩上三艺”是指摔跤、马术和舞蹈。

(一)摔跤

摔跤是古老的运动项目之一,中国式摔跤在古时候被称为“角力”“角觝”“角牴”[3]90,是一种二人徒手相搏,较量武力的运动。秦汉时期,角力成为一种重要的军事训练手段,随后在中原地区兴盛,被广泛应用到祭奠、节庆等民娱活动中,而北方游牧民族在更早的时候就将摔跤作为一种闲时的娱乐竞技,并将这一情景刻绘成岩画(图十一)。

图十一 博克(采自《乌兰察布岩画》图33)

摔跤有很多种招式,其中顶牛式是一种头顶角力的招式,指双方如同牛顶犄角一般相互顶头比试力气。如图十二,右侧两人便是以顶牛式角力,旁边有羊的出现可以看出他们是在草原上随意的比试。“别子”是指一方用脚别住另一方的脚并将其绊倒在地的一种招式,如图十三,图中的第三个人应该是裁判,裁判的出现说明这时的摔跤文化已得到一定程度的发展,不再是简单的娱乐形式,而上升到需要第三方裁定的程度。如今的博克、摔跤等运动,不只是一种竞技项目,也是一种民俗文化,而岩画可以再现摔跤、博克最原始的模样。

图十二 顶牛式(采自《乌兰察布岩画》图39)

图十三 别子绊(采自《乌兰察布岩画》图945)

(二)马术

在草原上生活的游牧民族与马有着密切的关系,由于日日与马为伴,牧民的马术技能自然十分精湛。达茂旗岩画所绘骑手及牧马人多为赤身裸体,且无鞍、无鞒、无镫、无缰(图十四、图十五、图十六)。由此可见,将其称为马术是现代人界定的名称,这些岩画在当时不过是对真实生活的记录,而非源于表演。

图十四 倒骑马(采自《乌兰察布岩画》图672)

图十五 马上直立(采自《乌兰察布岩画》图1378)

图十六 跃身换马(采自《乌兰察布岩画》图759)

(三)舞蹈

达茂草原曾是一个有多民族游牧栖息的地方,所以其舞蹈文化非常多元。游牧民族之间相互学习彼此的舞蹈,在文化方面相互借鉴,也有吸收外来舞蹈的历史。如契丹人曾通过岩画记录了俄罗斯民族的一些舞步。岩画上的舞蹈图像反映了游牧生活和游牧文化,史前舞蹈的产生有其实用性的目的,而非自娱自乐或是表演性的舞蹈。岩画舞蹈是中国史前舞蹈历史文献的一种特殊表达形式,具有重要的史料价值。研究岩画舞蹈,主要不是将之作为一种刻凿或涂绘在山崖上的绘画艺术,也不是作为一种具有实用性的视觉艺术,而是作为一种图像的记录——记事,是上古先民用来记录他们舞蹈生活的最直接的表现方法[5]。

达茂旗岩画上出现的舞蹈种类有双人舞、三人舞、四人舞,以及群舞等(图十七、图十八、图十九)。从内容上可划分为宗教祭祀类、娱乐联欢类和生育宣传类。达茂旗岩画所记录的舞蹈涉及在此聚居过的众多游牧民族,加之前后时间跨度大,所以很难将其归属于某个具体的民族风格。通过岩画上的描绘,可以看出这些舞蹈动作既兼具各个民族的特点,同时也有属于游牧民族热情奔放、豪迈粗犷的共性,这些文化特点最终汇集到蒙古舞中保留至今。

图十七 人牲祭神舞(采自《乌兰察布岩画》图1111)

图十八 胡旋对舞(采自《乌兰察布岩画》图211)

岩画上摔跤、骑马、舞蹈的图像作为当时人类生活的一个缩影,经过代代相传演变为今天的摔跤运动、马术表演、舞蹈艺术等形式。纵向的演变过程,横向的相互借鉴,其中都蕴含着文化的变迁和民俗的形成。

三、 巫术的应用

在古代社会,由于生产力水平低下,人们对自然现象无法进行科学的解释,所以相信万物有灵,而巫术便是在万物有灵论基础上产生的。巫文化是人类文化的根基,巫师不仅是巫术的实施者,更是当时社会文化知识的拥有者和传播者。巫文化是许多宗教文化的始祖,巫文化推动了宗教、天文、地理、术算、乐舞、医术等各个领域的发展。

(一)祭祀活动

祭祀活动的产生是由于蒙昧时期人类对自然界充满了敬畏和恐惧,天气变幻莫测,野兽凶狠强大,所以人类相信万物皆有灵,需要供奉神明,取悦神明才能安然生息,然而人无法与神沟通,巫师就是将人类的意愿传达给神灵的使者。除了对神明的祭拜之外,人还会祭祀自己的祖先,这是因为古人相信人死后会变成鬼魂,而鬼魂富有超自然的能力,就相当于也成了神明,他们认为祭拜祖先能够使其子孙后代得到庇佑。达茂旗岩画中有许多对祭祀场面的描绘,这些图像大致可分为四类:一是取悦道路之神的“軷祭”,二是祭祀风神的大型盛典,三是牧民的坟场,四是“人殉”祭奠图[3]70。

軷祭是古时候祭祀行道之神的祭祀名称。古时候出门远行之前要祭祀道路之神,祭祀时在道路一旁搭建一个祭台,扎一个草人奉为路神,并宰杀一只公羊作为祭品,祭祀礼毕后将马车从祭品上碾过去就预示着出行之人可以逢凶化吉,旅途平安。如果行程不顺可以再次进行軷祭。位于达茂旗推喇嘛庙西北方向约两千米处有一幅凿刻精美的軷祭图。图二十中可见清晰宽阔的道路,左边有一辆已套好双马的双轮单辕马车,车前有两只角羝羊以备祭祀之用,马车后方的道路旁还有一匹备用马,说明路途遥远。马车右边总共有三个巫师,其中一个巫师手持龟板面具作法,岩画上方横跨道上的巫师手持牛尾作法,岩画中下方第三个巫师也在作法。古时候巫师作法祭祀是为了让远行之人受到巫术的庇佑而平安抵达去处,如今人们的送别虽然不会作法事,但是对行程平安的良好祝愿却是一样的。

图二十 軷祭图(采自《乌兰察布岩画》图13)

内蒙古属于中温带季风气候,风力较大。风能吹绿草原,也能吹来雨雾,在干燥的春季还会吹来飞沙走石,所以达茂草原上的先民十分崇拜风神,不仅专门祭祀风神,还将祭祀场面刻绘在岩石上,希望后代可以延续这种祭祀传统,以期草原年年风调雨顺。甲骨文中“风”与“凤”二字同型,这是因为人类将风想象成一种如同凤凰一般的大鸟,凤凰起飞时扇动巨大的翅膀,地面便会立马起风。祭祀风神的岩画中便有大鸟的图形,还有在一旁拿着牛骨作法的巫师,如图二十一,该图又名“斗风图”[3]71。

图二十一 祭风盛典(采自《乌兰察布岩画》图437)

草原游牧民族的丧葬习俗各不相同,但大多是让死者回归自然,即将尸体放置在野外让鸟兽食尽,如果尸体被吃干净就说明死者生前向善,灵魂会得到安息,如果尸体没被野兽吃掉就说明死者罪孽深重(图二十二)。

图二十二 坟场(采自《乌兰察布岩画》图475)

在达茂旗沙很地区的呼伦德里岩脉上有一幅岩画记录了巫师的人牲祭神舞。奴隶制时代的奴隶主或部落首领在死后仍然希望将生前享受的一切带到阴曹地府,所以让家眷及奴隶殉葬,这种习俗被称为“人殉”。子孙在祭祀已故之人时也要杀死一些奴隶,进行“人祭”。“人殉”和“人祭”之时都有巫师在一旁作法超度。

(二)巫医

巫师中精通医术之人被称为巫医,巫师号称以巫术通天地,但用来治病救人的却不是巫术,而是巫医的药理知识和心理疗法。古代巫医掌握着当时最先进的医疗技术,推动了民间医学的发展。达茂旗沙很地区呼伦德里南端的阿拉贡有一幅“禹步健身舞”的岩画(图二十三),岩画上的人物动作是禹步舞的基本步伐,每一个人型都是一个动作,连起来是一整套舞步。

图二十三 禹步健身舞(采自《乌兰察布岩画》图1129)

蒙古族的安代舞是一种在蒙古族人民当中普及度极高的集体性舞蹈,而安代舞正是源于巫师驱魔治病的巫舞。巫师通过跳神的形式通灵治病,给予患者心理上的疗愈。安代舞也是一种健身舞,跳舞可以锻炼身体,在舞动的过程中人能放松心情,缓解压力,从而起到健身的效果(图二十四)。

图二十四 安代行医图(采自《乌兰察布岩画》图882)

巫医不仅给人治病,也为牲畜医治。在达茂草原上生活的原始部落大多以放牧为生,牛羊马匹是其主要的食物来源,也是维持生计的重要保障,因此牲畜的健康问题很受重视。达茂旗岩画上有对巫师为牲畜施法治病的刻画。如图二十五、图二十六、图二十七,描绘出巫师医治羊、马、鹿等多种动物的情景。

图二十五 对羊施法(采自《乌兰察布岩画》图270局部)

图二十六 女巫对马施法(采自《乌兰察布岩画》图377)

图二十七 巫鹿(采自《乌兰察布岩画》图1181)

所以,巫术不能简单理解为蒙昧时期人类装神弄鬼的行为,其中渗透着相关的民俗文化及当时的医疗技术。祭祀活动蕴含着人类对大自然的敬畏和对祖先的缅怀之情,巫医身心兼治的神秘医术使草原上的人畜健康生活。通过岩画,如同看到了当时的史书一般,可以得知巫术在当时社会起到的作用及巫师承担的社会角色。

结语

达茂旗草原岩画资源丰富,岩画种类多样,为岩画图像研究提供了丰富的素材。精彩纷呈的各种岩画中,不少是与游牧民族的民俗文化息息相关的。通过狩猎题材岩画可以了解草原先民的围猎与独猎等狩猎形式,从畜牧内容岩画可以得知游牧民族驯服牛、羊、马匹及圈养牲畜的过程。摔跤、骑马、舞蹈等岩画展现了原始技艺的产生与发展。此外,许多岩画上都有巫师的身影,充分说明巫术在当时社会的作用。巫术的发展促进了祭祀习俗、宗教文化的发展。所以岩画不只是有图像的岩石,更是能够瞥见历史的石上史书。岁月失语,唯石能言,未能以文字记录下来的民俗文化可以从岩画上寻觅其踪迹。