白酒中氨基甲酸乙酯的研究进展

辛 茜,贾少杰,郑欣欣,韩海涛,闫宗科,刘丽丽

(陕西西凤酒股份有限公司,陕西 凤翔 721400)

氨基甲酸乙酯(Ethyl carbamate,EC)又称尿烷、乌拉坦等,具有口服毒性,是一种可导致淋巴癌、肺癌和肝癌等疾病的具有多位点致癌性的2A类致癌物质。

白酒是世界六大蒸馏酒之一,在我国有着悠久的生产、饮用历史,国内每年的白酒产量呈上升趋势,生产量和消耗量前景广阔。随着人们对食品安全的重视,白酒中EC的含量高低受到人们的关注,EC 是发酵食品和酒精饮品(白酒、黄酒、葡萄酒)特别是酿造白酒中较为常见的副产物。20 世纪末,我国曾对出口酒中EC 的含量检测建立统一的标准,但是对国内白酒中EC的含量没有进行标准限定,这严重阻碍了我国白酒行业的健康发展,消费者健康受到潜在威胁。目前,我国白酒中EC 的研究集中在检测方法上,对白酒中EC 的形成途径和抑制策略的研究较少。本文参考国内外相关研究,对白酒中EC 的形成机制、检测方法、国际标准、影响因素和控制策略进行系统综述,旨在为提高我国白酒产业的安全性提供理论依据。

1 EC的形成机制

对EC 的形成研究主要集中在其前体物质。目前,形成EC 的主要前体物质有尿素、氰化物、瓜氨酸、焦碳酸二乙酯、氨甲酰磷酸5 种,尿素和氨甲酰磷酸是由酿酒酵母等微生物在代谢过程中产生的;乳酸菌代谢主要产生瓜氨酸;在发酵过程中会有部分酶促反应产生氰化物和焦碳酸二乙酯,或者由原料带入。其中,白酒中EC 的主要形成途径是尿素乙醇途径和氰化物乙醇途径。

白酒的酿造过程中一部分尿素是由大米等原料带入,另一部分则是发酵过程中酵母菌代谢精氨酸产生的。这些尿素分泌到胞外,又会以3 种途径生成EC:酸性环境下,随着温度的升高,尿素与乙醇反应生成EC 的速率会逐渐加快;当尿素和乙醇同时存在时,反应温度在60~100 ℃时,尿素会被分解为氰酸盐和异氰酸盐,这两种物质均可与乙醇反应生成EC;当温度过高时,尿素会被分解为氢氰酸和氨气,之后再与乙醇反应生成EC。

表1 不同白酒成品中EC的浓度

氰化物乙醇途径中,氰化物有多种形式存在,氰酸、氢氰酸和含氰基的化合物等,这些化合物均可与乙醇生成EC。在高温或者酿酒酵母等微生物代谢产生的蛋白酶的条件下,大米等原料中的生氢糖苷会裂解或反应形成氰化物,氰化物会自发氧化生成氰酸盐,之后会在光照、氧气、连二羰基化合物等多种条件下与乙醇反应生成EC。

2 国内白酒中的EC含量

从1988 年开始,国内就逐渐开始重视白酒中EC的含量,国内外众多白酒中的EC含量高低不同,虽然国际上将白酒中EC 的最高限量设为150 μg/L(见表2),但是国内市场并没有统一的标准。范文来等对不同香型白酒中EC 的含量做了研究,结果表明,白酒中EC 平均含量约为44.48~214 μg/L之间,大多数低于150 μg/L的国际限量标准。清香型、酱香型、药香型及特香型白酒中EC 含量较低,而浓香型、芝麻香型、凤香型等白酒中EC 含量偏高。

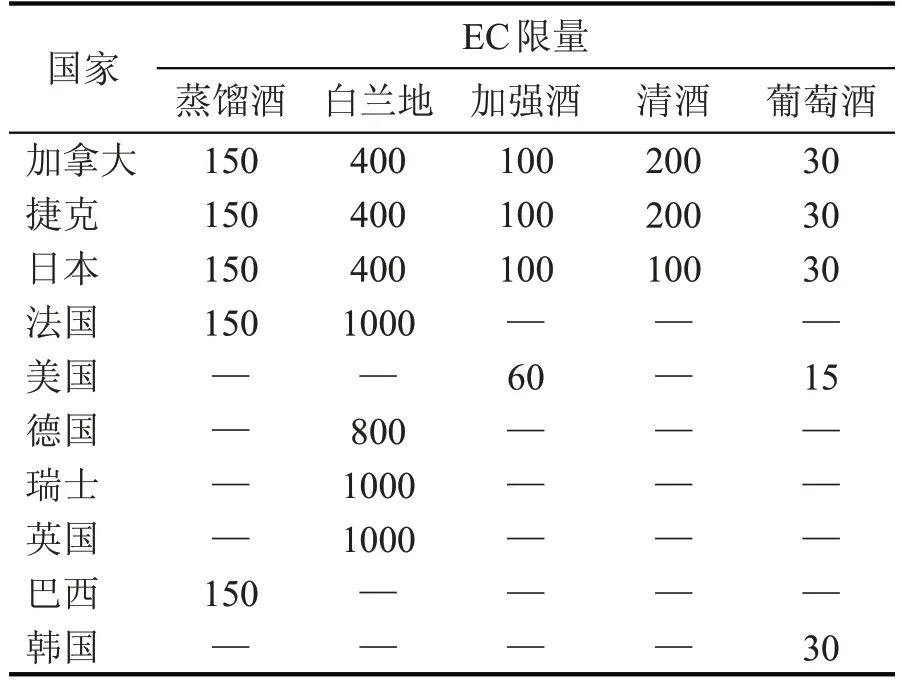

表2 饮料酒中EC的最大允许水平 (μg/L)

3 EC的检测方法

白酒中EC 的有效监管和品质控制的前提是对EC 的准确定量分析。气相色谱法(GC)是基于待测样品中各成分与固定相的吸附力差异建立的分析方法,检测器灵敏度高、选择性较好而且可供选择的固定相较多,因此被广泛应用到白酒的EC 检测中。目前,用于样品前处理的方法主要有液液萃取、固相萃取、固液萃取、固相微萃取等。我国在“出口酒中氨基甲酸乙酯残留检测方法”中使用的是气相色谱-质谱法(SN 0285—2012),前处理使用的是液液萃取法,该方法步骤繁琐,自动化低,无法满足快速、大批量检测的要求。美国分析化学家协会、欧盟和国际葡萄酒组织均采用的是固相萃取法,该方法费事费力,需要使用对人体有害的有机溶剂。高效液相色谱法也是用于EC 的一种检测方法,该方法不需要进行复杂的前处理,大大提高了检测效率,但是,该方法存在流动相消耗巨大,检测成本高等缺点,而且分析准确度不如气相色谱法。目前,对白酒中EC的检测还用到液相色谱-串联质谱技术,该技术应用也相对较为广泛。此外,高效液相色谱-荧光检测也有一定的应用。

表3 白酒中EC的不同检测方法比较

4 EC的影响因素

白酒中EC 的产生有多重影响因素,在原料、发酵、蒸馏或者是存贮的过程中都可以产生不同量的EC。

4.1 原料

原料产区和品种的不同会影响白酒中EC 的含量。不同产区的高粱最终产生的EC 含量不相同,并且产生EC 的起始时间也不同。瓜氨酸和尿素是高粱发酵过程中最主要的前体物质,氰化物并没有参与EC的形成。

4.2 发酵条件

EC 的产生与多种条件都相关。因此,前体物质、发酵温度、pH 值、营养添加剂、微生物种类均可影响白酒中EC 的含量。Tomokazu 等在模拟蒸馏酒中添加KCN,发现添加10 g/L KCN 的模拟酒中比添加5g/L KCN 的模拟酒中生成的EC 多,由此可见氰化物的确可以生成EC。发酵初期温度低,EC 的产生速率较慢,在发酵后期随着温度的升高,EC 的产生速率也会加快。Kim 等研究了尿素、乙醇等对白酒发酵过程中EC 的影响,结果表明,EC 的含量均有大幅度提高。Arena 等通过试验发现不同的pH 值对精氨酸和瓜氨酸的代谢有影响,进而会对EC的形成产生一定影响。

4.3 陈酿条件

研究表明,在陈酿初期,新酿造的白酒中仅是尿素含量较高,此时EC 并没有大量生成,但是随着陈酿的条件和时间变化,EC 的含量会发生变化。储存期间,储藏温度、通氧量等条件的变化均会影响EC 的含量,温度升高EC 的含量随之增加,在相同的贮存时间下,30 ℃的温度下比15 ℃的EC 含量高1.5~2倍。

5 EC的控制方法

目前,控制EC 的途径和方法可以分为4 类,分别是:优选发酵原料、筛选优良菌株、改善发酵工艺以及添加外源酸性脲酶。

5.1 酸性脲酶

酸性脲酶可以将形成EC 的重要前体物质尿素分解为氨和二氧化碳,可以在一定程度上抑制EC的形成,20世纪末脲酶就已经被用在葡萄酒的酿造过程中。但当前我国脲酶严重依赖进口,国内没有完整的生产体系,而且脲酶是一种金属酶,镍残留会影响白酒的安全性,有待进一步研究。

5.2 改良菌株

优良发酵菌株的筛选则是通过增强降解尿素相关酶的基因或者敲除精氨酸酶编码基因两种方式,人工培育出优良的菌株。赵然然等通过敲除精氨酸基因构建出低产尿素的酵母工程菌,该工程菌发酵后检测表明,精氨酸酶活力降低了56.2%,酒液中尿素的含量降低了72.1%。张傲娜等以小鼠粪便、合肥豆制品厂和乳制品厂的污泥为来源,通过初筛和复筛筛选到一株产酸性脲酶能力较高的菌株,研究酸性脲酶在黄酒中对尿素的去除效果,结果显示,该酶在37 ℃下72 h 内能够去除75%左右的尿素。

5.3 原料和工艺

研究表明,选用不同产地、不同品种的原料进行白酒发酵,可以有效控制白酒发酵过程中的EC含量。贾素中等就对黄酒中氨基甲酸乙酯的形成进行研究,结果表明,EC 在整个发酵阶段含量增加相对较少,煎酒后EC 含量是煎酒前的2.34 倍,不同的处理工艺最终酒中的EC 含量不同。孙双鸽等研究了添加食用酒精工艺、煎酒条件、陈酿条件3 个工艺条件对EC 含量影响,结果表明,食用酒精会增加EC 含量,同时煎煮温度和时间条件也对EC的前体物质有影响。

6 结语

白酒市场越来越大,人们对食品健康也越来越关注,EC 是发酵食品的伴随产物,我国对其白酒中限量还没有明确标准。当前市场上部分白酒中的EC 含量远远超出了联合国及农业组织标准,给消费者的人身健康造成了潜在威胁。因此,进一步明确白酒中EC的产生原因、机制以及调控措施,指定我国白酒中EC 的限量标准就显得尤为重要,通过必要的技术手段和安全标准为消费者提供健康安全的白酒产品,对促进白酒行业健康发展意义重大。