农村阶级与农民革命

——以毛泽东早期农村调查为中心的分析

左雯敏

毛泽东是伟大的无产阶级革命家,是中国共产党和中华人民共和国的主要缔造者。中国共产党革命早期面临的主要难题之一是如何发动革命。在探索革命道路的过程中,毛泽东逐渐找到了将“阶级斗争”运用于农村革命的具体方法。在这个过程中,深入的农村调查起到了关键的作用。毛泽东的农村调查是“毛泽东思想”的重要组成部分,也是“马克思主义中国化”的重要一环。

一、文献回顾

20世纪20至30年代,中国农村的衰败问题非常突出。当时出现了大量的农村调查,意在科学地了解农村国情,解决农村的衰败问题。其中包括:学院派农村调查,以费孝通、卜凯为代表;国民党政府农村复兴委员会以及中央研究院社会科学研究所的农村经济调查,代表人物是陈翰笙;民间的乡村建设学派的农村调查,代表人物是梁漱溟、晏阳初、李景汉等;早期中国共产党人的农村调查,代表人物是毛泽东。[注]陶 诚:《30年代前后的中国农村调查》,《中国社会经济史研究》1990年第3期。回顾这一系列的调查,毛泽东的农村调查最鲜明的特点是直接为革命实践服务。毛泽东农村调查的学术水准非常高,特别是《寻乌调查》。有历史研究者认为:“即便以今天的标准进行衡量,《寻乌调查》也具有很高的学术水准,是当时中国最好的乡村调查之一。”[注]曹树基:《中国东南地区的地权分化与阶级分化——毛泽东〈寻乌调查〉研究》,《民国研究》2012年第5期。

目前对毛泽东早期农村调查的研究可以大致分成三类。第一类是从毛泽东的农村调查中提取部分内容作为自身研究的证明材料。温瑞以《寻乌调查》的资料来分析当时的民间借贷[注]温 锐:《民间传统借贷与农村社会经济——以20世纪初期(1900-1930)赣闽边区为例》,《近代史研究》2004年第3期。和土地租佃制度[注]温 锐:《清末民初赣闽边地区土地租佃制度与农村社会经济》,《中国经济史研究》2002年第4期。等问题。曹树基则用《寻乌调查》的资料来分析当时的地权结构和人口分化。[注]曹树基:《中国东南地区的地权分化与阶级分化——毛泽东〈寻乌调查〉研究》,《民国研究》2012年第5期。第二类是探讨毛泽东的农村调查对中国革命的影响。王红珠论述了毛泽东的早期农村调查对中国革命道路的影响。[注]王红珠:《毛泽东早期农村调查与中国革命道路的选择》,《党史博览》2020年第11期。李方祥的研究将毛泽东的农村调查视为马克思主义社会学本土化的一个表现。[注]李方祥:《三十年代初苏区农村调查与社会学的中国化》,《党史研究与教学》2005年第6期。陆学艺简要回顾了毛泽东一生当中的社会调查,提出继承发扬毛泽东的调查精神,在新的历史阶段运用扎实调研的方法对农村问题进行研究,从而开创农村发展的新局面。[注]陆学艺,徐逢贤:《毛泽东与农村调查——纪念中国共产党诞生七十周年》,《社会学研究》1991年第5期。第三类是侧重于挖掘毛泽东农村调查的历史背景。美国西华盛顿大学汤若杰侧重于梳理毛泽东农村调查的政治历史背景。[注]汤若杰:《英译本〈寻乌调查〉“导言”》,《史林》2009年第2期。此外还有一些更为细致的研究,也具有一定的研究参考价值。吴重庆以毛泽东的农村调查为基础,围绕阶级分析、底层收益与社会再造等方面对中国共产党早期的革命史进行了分析。[注]吴重庆:《中国革命中的阶级分析、底层收益与社会再造——基于对毛泽东在中央苏区的农村调查报告的分析》,《现代哲学》2013年第6期。孟庆延从历史社会学的角度,认为农村调查是毛泽东将革命策略操作化的基础,也是毛泽东提出应对当时总体社会危机的系统性方案的基础。[注]孟庆延:《理念、策略与实践:毛泽东早期农村调查的历史社会学考察》,《社会学研究》2018年第4期。

既有的大部分研究主要存在三个方面的问题。第一,以毛泽东的农村调查作为资料来证明自身关于社会经济史的若干研究问题,这种“旁证”类的研究并没有进入毛泽东调查本身的问题意识和逻辑。第二,过于粗线条地讨论毛泽东的农村调查的总体意义,显得有些“大而无当”。第三,侧重于研究毛泽东农村调查的历史背景而并没有进入文本本身探讨其对于革命实践的具体意义。本研究试图以毛泽东早期农村调查为中心,通过文本细读的方式,考察毛泽东的农村调查与农民革命逐步结合的具体历史过程。

二、阶级观念与调查方法

毛泽东的阶级斗争观念是从马克思主义理论体系而来。毛泽东1941年在延安时曾写道:

记得我在一九二〇年,第一次看了考茨基著的《阶级斗争》,陈望道翻译的《共产党宣言》,和一个英国人作的《社会主义史》,我才知道人类自有史以来就有阶级斗争,阶级斗争是社会发展的原动力,初步地得到认识问题的方法论。可是这些书上,并没有中国的湖南、湖北,也没有中国的蒋介石和陈独秀。我只取了它四个字,阶级斗争,老老实实地来开始研究实际的阶级斗争。[注]毛泽东:《关于农村调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第21~22页。

毛泽东吸收了阶级斗争的观念,但是究竟如何着眼于中国革命的具体实践来展开阶级斗争呢?毛泽东当时也没有明确而具体的答案,他是在农村调查中逐渐找到了答案。毛泽东对农村问题一直比较关心。1924年“国共合作”的时候,毛泽东便以国民党代理宣传部长的身份主持了第六届农民运动讲习所。1926年,毛泽东出任中国共产党农民运动委员会书记。在这个职位上毛泽东进行了比较专门的社会调查,写出了《湖南农民运动考察报告》。毛泽东在社会调查中收获颇丰,此后一直非常注重社会调查,在湖南、井冈山和赣南的时候亲自做了很多社会调查,在延安以及解放后也鼓励身边的干部或秘书多做调查研究。

毛泽东的调查能力很强,只要认真看一下《寻乌调查》,就一定会对毛泽东的调查能力感到佩服。他在1930年写的文章《反对本本主义》里说:“你对于那个问题不能解决么?那么,你就去调查那个问题的现状和它的历史吧!你完完全全调查明白了,你对那个问题就有解决的办法了。一切结论产生于调查情况的末尾,而不是在它的先头。”[注]毛泽东:《反对本本主义》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第2页。毛泽东形象地说:“调查就像十月怀胎,解决问题就像是一朝分娩。”[注]毛泽东:《反对本本主义》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第3页。毛泽东鼓励党的干部:“迈开你的双脚,到你的工作范围的各部分各地方去走走,学个孔夫子的‘每事问’。”[注]毛泽东:《反对本本主义》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第2页。关于调查态度,毛泽东认为,调查者要“甘当小学生”。[注]毛泽东:《〈农村调查〉的序言和跋》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第18页。毛泽东对于调查的重视凝结成了那句著名的话,“不做调查没有发言权,不做正确的调查同样没有发言权”。[注]毛泽东:《总政治部关于调查人口和土地状况的通知》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第13页。这是毛泽东自己后来的补充版,一开始叫做“没有调查,没有发言权”。参见胡日旺《〈寻乌调查〉:毛泽东农村调查的经典之作》,《炎黄春秋》2020年第9期。

毛泽东的调查具有明确的革命目的属性,他要分析农村社会各阶级的阶级属性和革命态度。“我们的终极目的是要明了各种阶级的相互关系,得到正确的阶级估量,然后定出我们正确的斗争策略,确定哪些阶级是革命斗争的主力,哪些阶级是我们应当争取的同盟者,哪些阶级是要打倒的。”[注]毛泽东:《反对本本主义》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第6页。在阶级斗争观念的指引下,毛泽东要从中国的阶级状况出发,找出切合中国实际的阶级斗争的革命方案。事实证明,划分农村阶级,发动农民革命的方法取得了效果。从过程来看,毛泽东对农村阶级问题的认识是随着调查逐步深入而成熟的。可以说,毛泽东早期农村调查形成的认识,构成了他探索中国革命道路和具体政策的一个知识基础。下面将毛泽东早期的农村调查分为湖南时期、井冈山革命根据地时期和赣南时期三个阶段分别进行分析。

三、湖南的农村调查

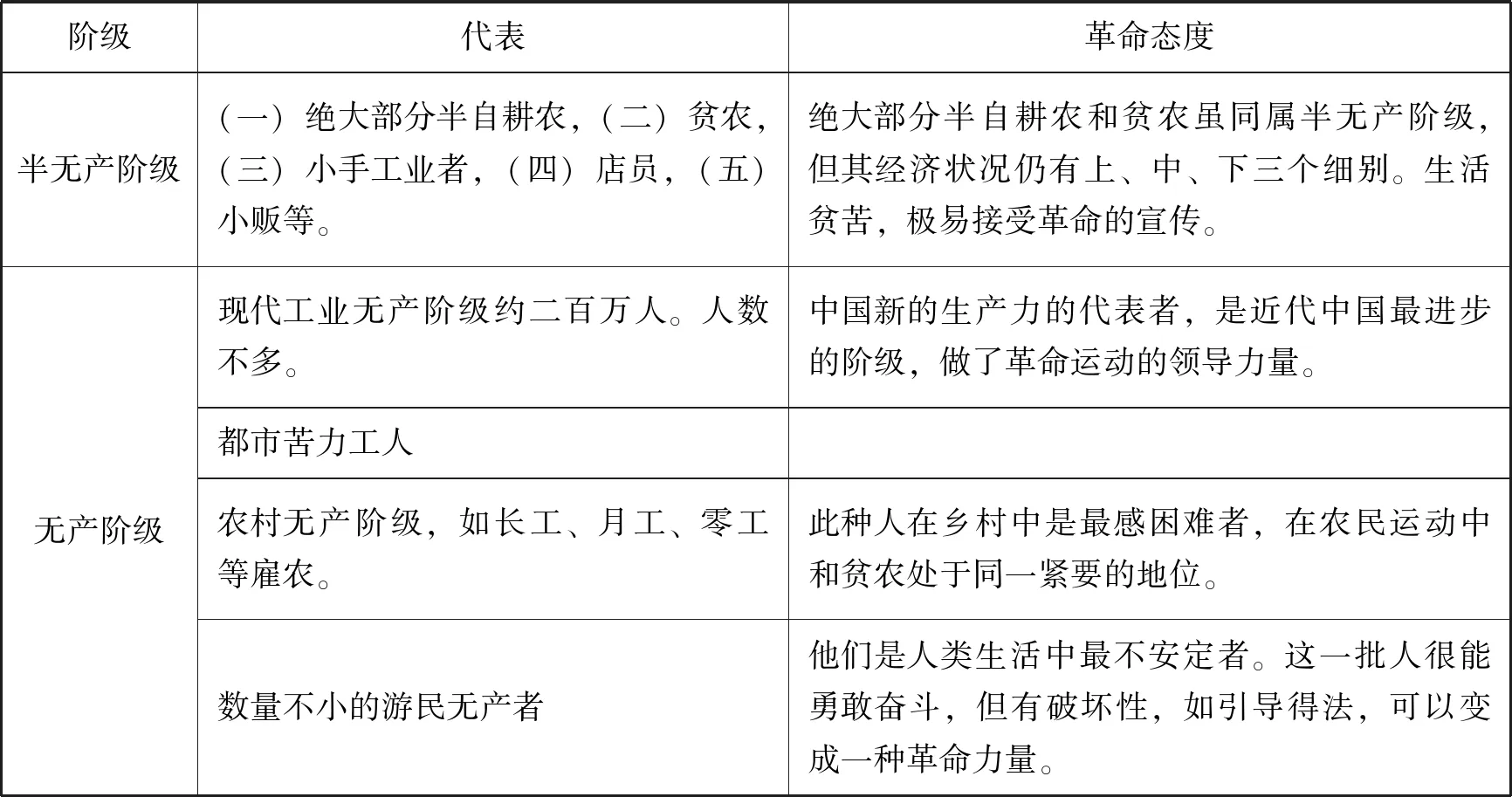

(一)1925年的阶级分析

1925年,毛泽东写了一篇文章《中国社会各阶级的分析》,这是他第一次正面分析中国社会的阶级状况。在这篇文章中,毛泽东对中国社会各阶层的经济社会状况和革命性质进行了分析,其政治目的是要寻找革命的同盟军。毛泽东开篇就说:“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。”[注]毛泽东:《中国社会各阶级的分析》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第3页。关于革命同盟军的问题,毛泽东和当时党内的一些人,如陈独秀和张国焘的看法不一样。陈独秀主张和国民党合作,而张国焘则主张发动工人革命,毛泽东则认为,农民才是中国革命最重要的同盟军,主张发动农民革命。因为要找革命的同盟军,所以毛泽东的阶级分析最核心的问题就是进行阶级划分,并分析其对于革命的态度。1925年,毛泽东对中国社会各阶级的分析可以概括为以下这张表格。

表1:1925年毛泽东对中国社会各阶级的分析[注]根据毛泽东所撰写的《中国社会各阶级的分析》一文整理,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第3~11页。

续表1

按照一种朴素的理解,在既有的社会结构下具有生存困难的人更具有改变现状的欲望,更具有革命的动力。也即是说,半无产阶级和无产阶级具有较强的革命需求,比较容易发动起来。毛泽东总结说:

一切勾结帝国主义的军阀、官僚、买办阶级、大地主阶级以及附属于他们的一部分反动知识界,是我们的敌人。工业无产阶级是我们革命的领导力量。一切半无产阶级、小资产阶级,是我们最接近的朋友。那动摇不定的中产阶级,其右翼可能是我们的敌人,其左翼可能是我们的朋友——但我们要时常提防他们,不要让他们扰乱了我们的阵线。[注]毛泽东:《中国社会各阶级的分析》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第9页。

此时的毛泽东将农村阶级划分为地主阶级,自耕农,半自耕农,佃农,雇农,游民无产者。这篇文章代表了当时毛泽东对中国社会阶级的基本观点,但写得比较概括,后来在调查和实践中逐步发现的许多问题都还没有进入毛泽东的视野,比如地主的内部分层,富农如何划分阶级的问题等。

(二)1927年的农村阶级分析

1926年,毛泽东出任中国共产党农民运动委员会书记,对农民运动做了一次专门调查。他花了32天的时间,调查了长沙、湘潭、湘乡、衡山、醴陵5县的农民运动。这5个县是当时农民运动最高涨的地方。在这次调查中,毛泽东感受到了农民运动的轰轰烈烈。从1926年到1927年,湖南各地农民纷纷加入农会。“农民入农会大多数每家只写一个人的名字,故会员二百万,群众便有约一千万。在湖南农民全数中,差不多组织了一半。”[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第13页。湖南农民运动的主要攻击目标是“土豪劣绅,不法地主,旁及各种宗法的思想和制度,城里的贪官污吏,乡村的恶劣习惯。”[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第14页。农民运动要求“一切权力归农会”,结果“连两公婆吵架的小事,也要到农民协会去解决”。[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第14页。毛泽东认为,湖南造成了一个“空前的农村大革命”。[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第14页。虽然毛泽东也在调查中发现了农民运动的一些“过火”行为,但他认为:“革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花……农村中须有一个大的革命热潮,才能鼓动成千成万的群众,形成一个大的力量。”[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第17页。在这次调查中,毛泽东确认了农民运动的力量。他得出结论:“所有各种反对农民运动的议论,都必须迅速矫正。”[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第12页。

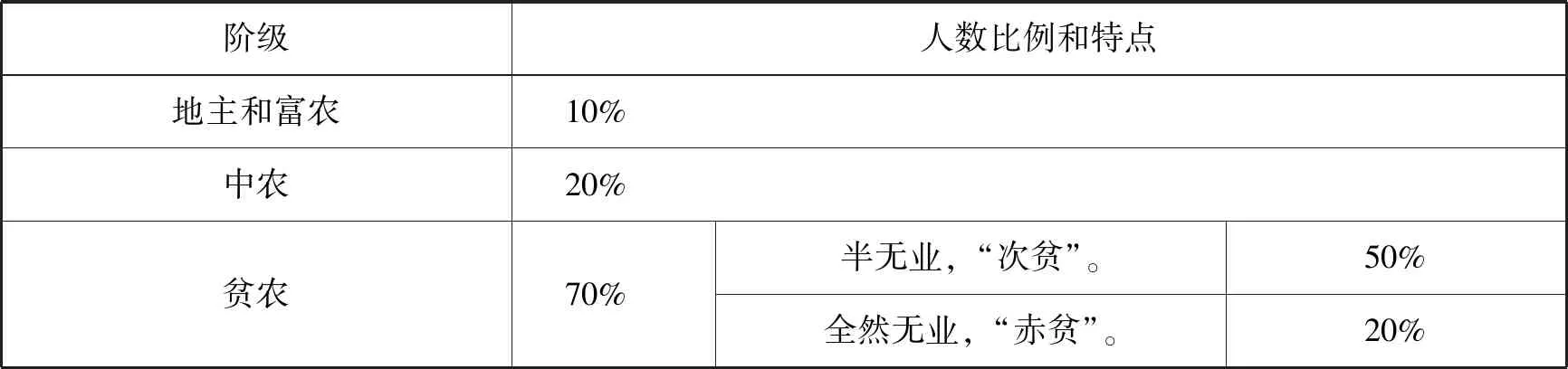

在《湖南农民运动考察报告》中,毛泽东把农民划分为三个阶级,即富农、中农、贫农。毛泽东发现,富农之家“多把他那家里一个六七十岁的老头子到农会去上一个名字,因为他们始终怕抽丁。入会后,也并不热心替农会做事”。[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第20页。“他们的态度始终是消极的”。而中农的情况则是,“农会势力大盛,中农方加入农会”,毛泽东认为:“农会争取中农入会,向他们多作解释工作,是完全必要的。”[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第20页。相比于1925年的阶级分析,毛泽东第一次提出了富农和中农的概念,这丰富了他的农村阶级分析。但此时,毛泽东对于富农问题的重要性还认识不够。如下表所示,此时的毛泽东把富农和地主划分为同一个阶级。

表2:1927年毛泽东的长沙农村调查阶级划分表[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第20~21页。

此外,在《湖南农民运动考察报告》中,毛泽东总结了农会工作的十四件大事,第一件便是“将农民组织在农会里”。[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第22页。这十四件大事里,并没有提到土地革命的问题,提到地主时只是说,“不准加租加押”,“宣传减租减押”,“不准退租”,“要求减息”。[注]毛泽东:《湖南农民运动考察报告》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第26~27页。当时中国共产党中央还没有制定出土地革命的方略,而毛泽东也还没有系统思考土地革命的问题。

四、井冈山革命根据地时期的农村调查

1927年的八七会议上,中国共产党纠正陈独秀的右倾路线,提出了土地革命和武装反抗国民党的方针。9月,毛泽东发动秋收起义,之后带领革命队伍上了井冈山,在井冈山地区开辟农村根据地,开展土地革命。

在井冈山革命根据地,毛泽东对于农村土地问题有了更全面的认识。毛泽东发现,井冈山地区60%的土地掌握在地主手里,广大农民只有40%的土地,遂川县甚至有80%的土地集中在地主手中。这个比例也证明了土地革命的正确性。毛泽东认定:“没收一切土地重新分配,是能得到大多数人拥护的。”[注]毛泽东:《井冈山的斗争》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第69页。但是究竟如何展开土地革命,当时的中国共产党和毛泽东也还在探索之中。此时的毛泽东对于农村应该如何划分阶级,以及对各个阶级应该采取何种土地革命的措施,还没有形成具体成熟的认识,他是在调查和实践中逐步摸索出来的。例如,1928年《井冈山土地法》规定:“没收一切土地归苏维埃政府所有。”[注]毛泽东:《井冈山土地法》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第35页。但是很快发现,没收一切土地的阻力太大。于是1929年的《兴国县土地法》便做出了调整:“没收一切公共土地及地主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有,分给无田地及少田地的农民耕种使用。”[注]毛泽东:《兴国县土地法》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第38页。这里最重要的一个变化就是,由原来没收一切土地变成了没收公共土地及地主阶级的土地。这反映了共产党在实践中对土地革命的认识在逐步深化。

此外,毛泽东在井冈山革命根据地时期也深化了对地主和富农的认识,特别是认识到富农对农村革命的巨大阻力。这一阻力表现有,第一,富农阻碍分田。富农“利用他们从前的社会地位及家族主义,恐吓贫农,延宕分田的时间。到无可延宕时,即隐瞒土地实数,或自据肥田,把瘠田让人”。[注]毛泽东:《井冈山的斗争》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第69页。第二,富农即使同意分田,也有维护自己利益的分田标准。富农希望“以生产力为标准,即人工和资本(农具等)多的多分田。富农觉得平均分和按劳动力分两种方法都于他们不利……若照普通人一样分了,蔑视了(闲置了)他们的特别努力和多余的资本”。[注]毛泽东:《井冈山的斗争》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第71页。第三,富农占据了中国共产党的基层政权。毛泽东通过调查发现:“初期的政府委员会中,特别是乡政府一级,小地主富农争着要干。他们挂起红带子,装得很热心,用骗术钻入了政府委员会,把持一切,使贫农委员只作配角。”[注]毛泽东:《井冈山的斗争》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第73页。

针对富农的种种阻力,毛泽东认为应该采取两种应对办法。第一种是刚性的,即依靠红军力量的发展,强制没收和分田。毛泽东认为:“必待进至革命高涨,如得了全县甚至几县政权,反动军队几次战败,红军的威力几次表现之后,农村中才有对于中间阶级的积极行动。”[注]毛泽东:《井冈山的斗争》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第69页。当时毛泽东在报告中建议中国共产党中央,“用大力做军事运动”。[注]毛泽东:《井冈山的斗争》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第79页。另一种则是柔性的。这体现为他对阶级划分的调整,即把富农和小地主列入农村的中间阶层,从而缓和对富农和小地主的斗争,减少他们的利益损失。

在此前的湖南调查中,毛泽东把地主和富农笼统地划分为农村的上层阶级。但到了井冈山革命根据地,毛泽东把地主区分为大地主、中地主和小地主,并把小地主和富农作为农村的中间阶级来处理。毛泽东1928年在《井冈山的斗争》这篇文章中写道,“富农往往与小地主利害联在一起”。[注]毛泽东:《井冈山的斗争》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第69页。阶级划分的这些调整说明,毛泽东已经认识到,小地主和富农不能作为彻底的革命对象来完全打倒,斗争策略应该更加灵活,更加温和。毛泽东的这些认识,被党内一部分人批评为向富农妥协、右倾投降的“富农路线”。虽然在井冈山革命根据地,毛泽东意识到对富农的斗争策略应该有所缓和,但是他还没有找到富农和地主划分为不同阶级的依据。这个依据是在赣南的寻乌调查中找到的。

五、赣南的农村调查

(一)寻乌调查

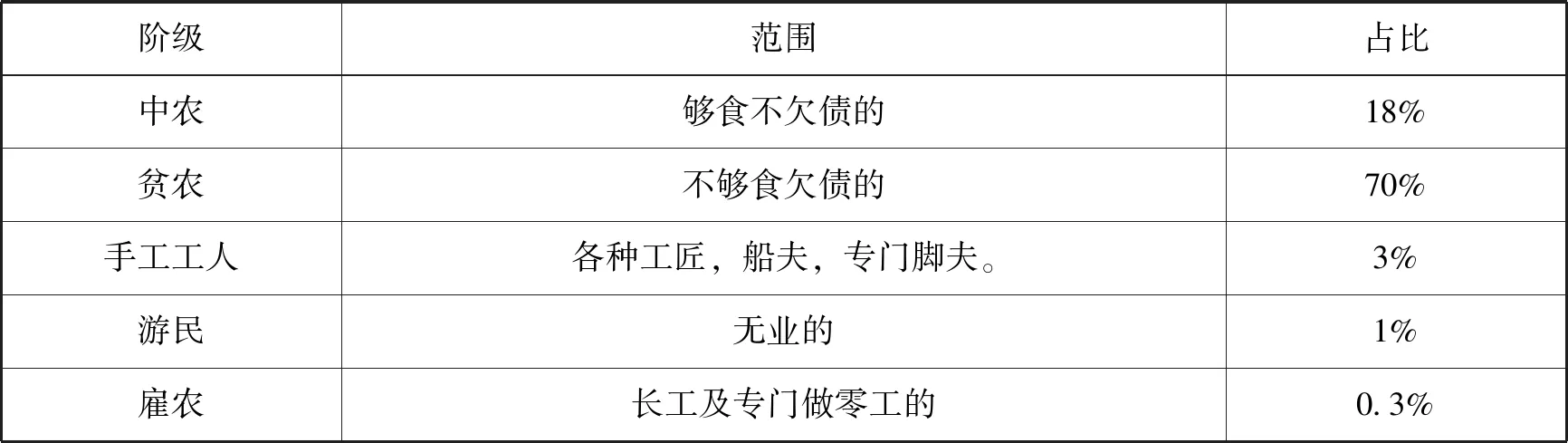

寻乌调查是在1930年5月进行的,是当时毛泽东进行的规模最大的一次调查。《寻乌调查》详细生动,堪称社会调查的典范。经过寻乌调查,毛泽东对于富农问题和寻乌县城的商业状况有了基本的了解,对农村阶级划分的认识进一步深化。从表3和表4可以看出,这时候毛泽东不仅把大、中、小地主区别开来,而且开始把地主和富农也区别开来。

表3:1930年寻乌农村人口的阶级成分表[注]毛泽东:《寻乌调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第105页。

续表3

表4:1930年寻乌各层次地主人数占比表[注]毛泽东:《寻乌调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第113~130页。

在寻乌调查中,毛泽东是这样叙述富农的:

在贫农眼中,富农还是一种特殊阶级,他们除不租田给人耕种外,一样是高利盘剥者,因为他们有钱余剩,他们有多余的土地。土地斗争一发展到群众的行动,便有大批的贫农唤着平田和彻底废债的口号,就是对付这种富农的。不但打倒半地主性的富农是没有疑义的,而且平富裕自耕农的田,废富裕自耕农的债,分富裕自耕农的谷,也是没有疑义的。[注]毛泽东:《寻乌调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第131页。

毛泽东充分认识到富农的剥削性,主张把富农打倒。但同时,毛泽东又认为:“没收富农与否,群众认为是不成问题的。群众中成为问题的,就是一个肥瘦分配的斗争,这是土地斗争的中心,也即是富农与贫农的斗争。”[注]毛泽东:《寻乌调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第174页。毛泽东认为,富农作为斗争对象,没收他们的土地进行重新分配是不成问题的,但问题在于,富农和贫农在分田中的斗争问题,特别是肥瘦分配的问题。

在这里,富农和地主被区分为两种性质不同的类型。富农和地主相似的地方在于,他们都被视为剥削阶级,所以要平田,废债,分谷。但是在分田这个问题上,毛泽东认为,地主和富农还是有区别。1941年,毛泽东回忆说:

我作了寻乌调查,才弄清了富农与地主的问题,提出解决富农问题的办法。不仅要抽多补少,而且要抽肥补瘦,才能使富农,中农,贫农,雇农都活下去。假若对地主一点土地也不分,叫他们去喝西北风,对富农也只给一些坏田,使他们半饥半饱,逼得富农造反,贫农,雇农一定陷于孤立。当时有人骂我是富农路线,我看在当时只有我这办法是正确的。[注]毛泽东:《关于农村调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第22页。

毛泽东认为,对于地主要分点田,而对于富农,不仅要分点田,而且不能都是坏田。因为地主和富农是有区别。毛泽东认为:“地主是以收租为主。富农是以雇工为主,自己参加劳动。”[注]毛泽东:《关于农村调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第24页。从剥削的性质上来说,富农剥削程度较之地主还轻一些,富农毕竟还是自己参加劳动的,不至于像地主那样完全依靠出租土地,不劳而获。

赣南时期,毛泽东对待富农的基本主张是,一方面,在政治上对富农实行完全的压制政策;另一方面,在经济上将富农与地主区别对待,通过灵活适当的土地革命政策将富农吸引到革命阵营来,至少不使其成为反对革命的力量。毛泽东指出:“富农投机加入革命的颇多,乡区苏维埃中,富农及其走狗占去百分之三十的位置……举行反富农宣传周,把他们打下去。”[注]毛泽东:《兴国调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第216页。这种斗争策略,在1945年中国共产党中央通过的《关于若干历史问题的决议》中称之为:“利用敌人阵营里的每一缝隙,善于给自己找寻同盟者。”

在1945年中国共产党中央通过的《关于若干历史问题的决议》中,总结这一路线问题时明确指出:“必须正确地对待和尽可能地联合或中立各种不同的中间阶级,而在乡村中则必须正确地对待中农和富农(‘抽多补少,抽肥补瘦’,同时坚决地团结中农,保护富裕中农,给富农以经济的出路,也给一般地主以生活的出路)。”当时中国共产党内一些人主张的是发动暴动去夺取政权,毛泽东对富农和小地主的“妥协”,一度被称为“富农路线”而被反对。《关于若干历史问题的决议》对这一问题的论述,是对毛泽东区别对待地主和富农这一革命斗争路线的肯定。

因为农村阶级的划分,直接关系到各家各户在革命中会被如何处理,特别是涉及各家各户的土地,所以要特别谨慎。毛泽东在寻乌调查的过程中认识到,应该从剥削性质的差异把地主和富农划分为不同的阶级。

经过在湖南、井冈山和赣南的大量深入的农村调查研究之后,毛泽东完成了他对于中国农村各阶级的分析,找到了农村阶级的划分依据,以及相应的土地革命政策方案。1933年,毛泽东为中国共产党中央写了一篇《怎样分析农村阶级》的文章,成为了当时划分农村阶级成分的标准。这标志着毛泽东对农村阶级问题的认识已经成熟。

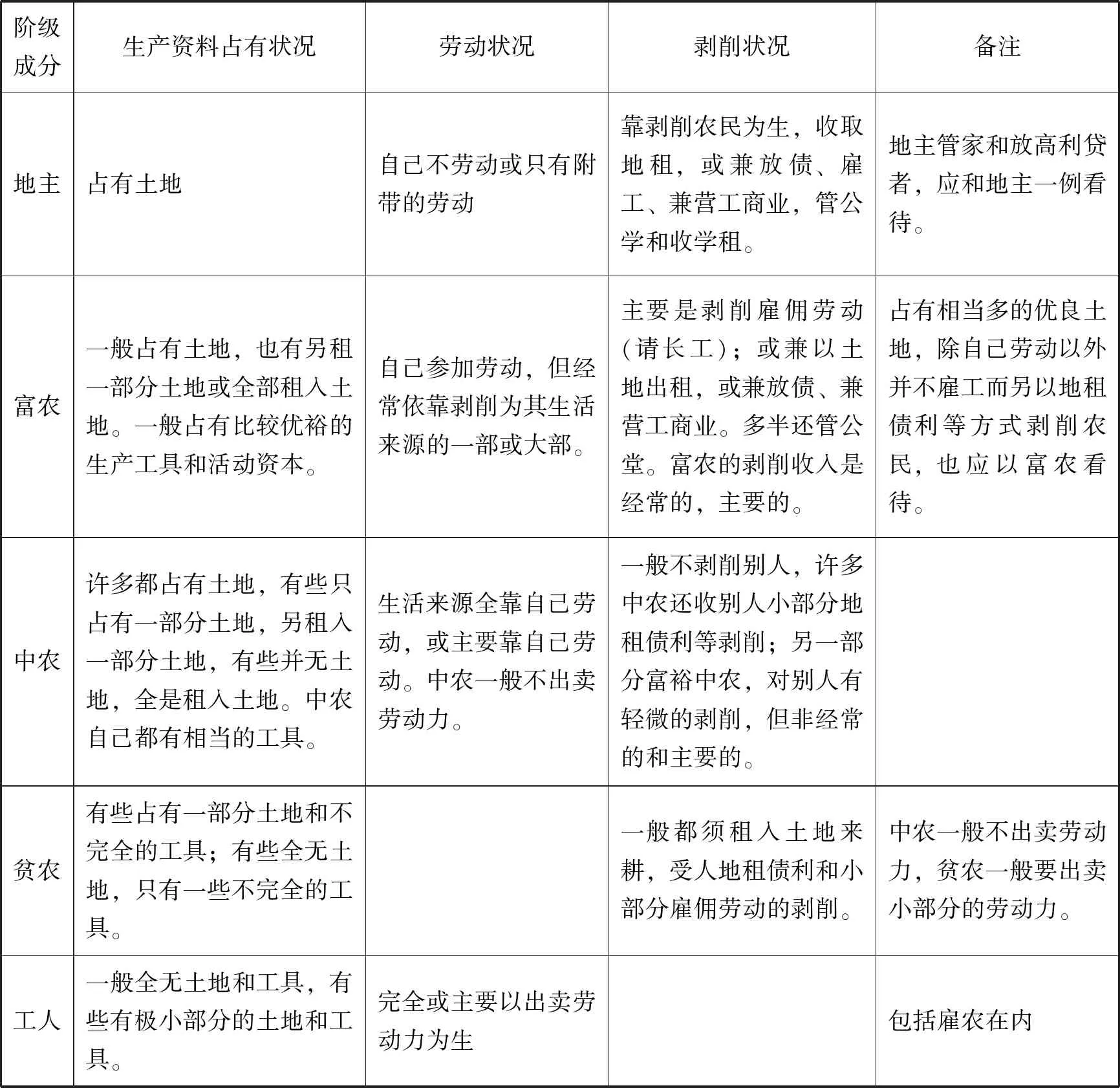

表5:1933年毛泽东提出的农村阶级划分标准表[注]毛泽东:《怎样分析农村阶级》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第127~129页。

(二)长冈乡与才溪乡调查

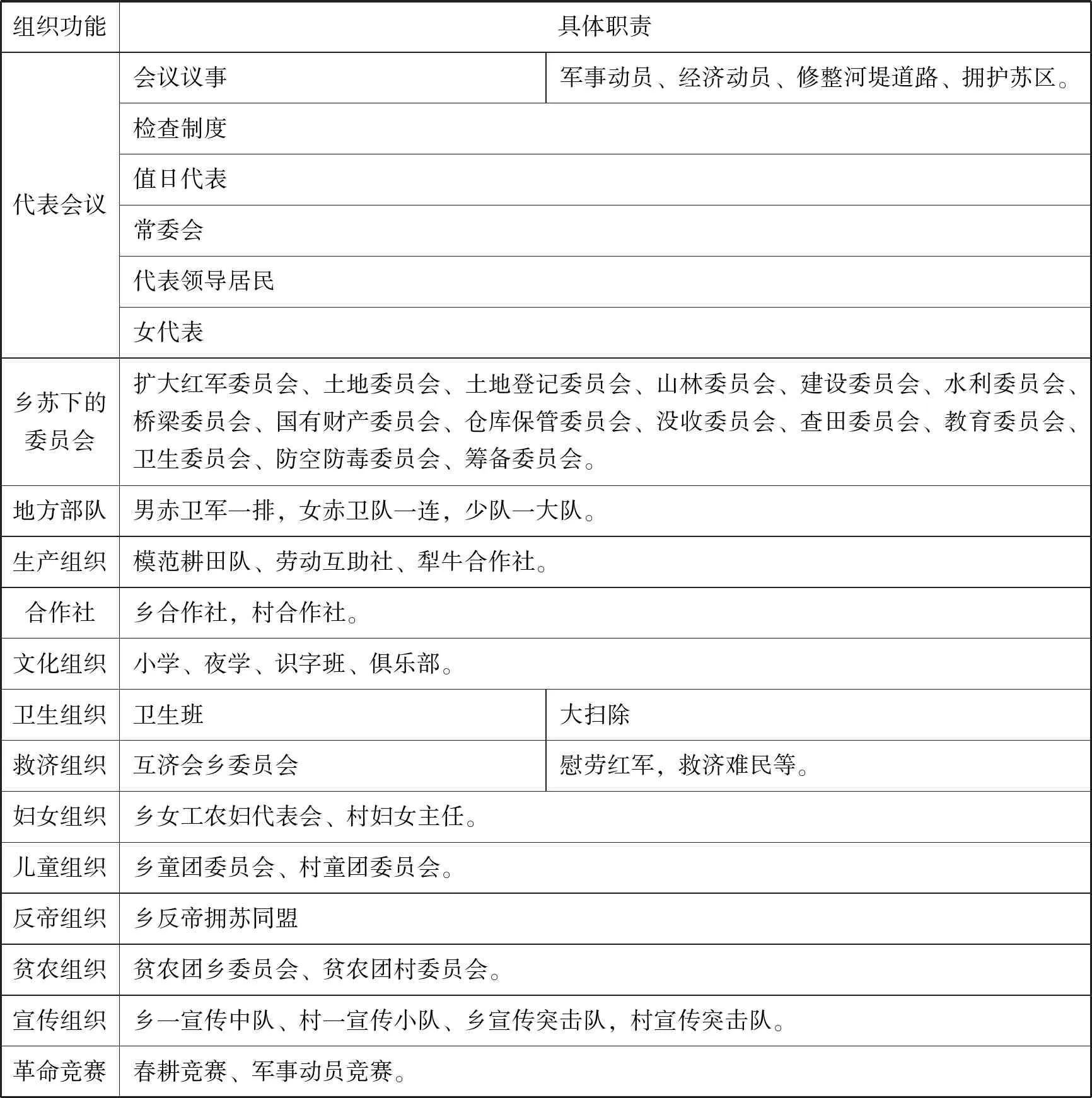

1933年的长冈乡和才溪乡调查,表明毛泽东对农村问题的关注重心已经发生了转移,即从农村阶级问题转移到了基层组织问题。长冈乡的调查给了毛泽东很大的触动,他认为这是苏维埃基层政府组织群众的模范。毛泽东历来强调:“红军决不是单纯地打仗的,它除了打仗消灭敌人军事力量之外,还要负担宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权以至于建立共产党的组织等项重大的任务。”[注]毛泽东:《关于纠正党内的错误思想》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第86页。毛泽东也历来反对“流寇”[注]毛泽东:《关于纠正党内的错误思想》,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第94页。思想,主张做建立根据地的工作,依靠群众,组织群众。从表6不难看出长冈乡基层组织架构的完备。

表6:1933年长冈乡的基层组织表[注]毛泽东:《长冈乡调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第286~332页。

毛泽东在《才溪乡调查》中写道:“将乡的全境划分为若干村,依靠民众自己的乡苏代表及村的委员会与民众团体在村的坚强的领导,使全村民众象网一样组织于苏维埃之下,去执行苏维埃的一切工作任务,这是苏维埃制度优胜于历史上一切政治制度的最明显的一个地方。”[注]毛泽东:《才溪乡调查》,载《毛泽东农村调查文集》,北京:人民出版社,1982年,第336页。这一阶段,中国共产党的主要任务已经从发动农民群众变成了组织农民群众,因此毛泽东的调查重点也有所转移。1934年,红军开始长征,毛泽东早期的农村调查也告一段落。

六、小 结

在中国共产党革命的早期,如何发动革命是一个核心问题。其关键在于,发动谁来革命。早期中国共产党人在探索中认识到,依靠国民党和依靠工人暴动都不能有效解决革命的动力问题。在1927年的八七会议上,中国共产党提出进行土地革命的方略。于是,党的工作重心转移到农村,通过各种方式发动农民革命。在中国共产党革命的早期阶段,毛泽东进行了大量的农村调查,对于如何划分农村阶级、发动农民革命有了成熟的认识。

毛泽东从马克思主义思想体系中提炼了阶级斗争思想作为革命的指导性观念,又从中国社会的具体实际中找到了阶级斗争的具体方略。1925年,毛泽东对中国社会各阶级的情况进行了一次总体性分析,这是他把阶级斗争运用到中国社会的第一个思想结晶。随后的1927年,中国共产党把工作重心转移到农村,毛泽东把阶级斗争运用到农村,并在社会调查和革命实践的基础上,对如何在农村进行阶级斗争形成了成熟的认识。本文把这个认识的发展过程分成三个时期,即湖南时期、井冈山革命根据地时期和赣南时期。在调查过程中,毛泽东对农村阶级和农民革命的认识在逐步深化。

在湖南时期,毛泽东对革命动力问题的认识主要体现为《中国社会各阶级的分析》以及《湖南农民运动考察报告》。在《中国社会各阶级的分析》中,毛泽东对中国社会各阶级进行了一个上中下的划分,并分析了其革命态度。这种认识固然体现出毛泽东的全局意识和政治眼光,但毕竟只是一个相对笼统的概括,具有一定的理想主义色彩,对于要如何在中国社会中进行阶级斗争,毛泽东并没有具体的认识。在《湖南农民运动考察报告》中,毛泽东充分认识到了农民运动的力量,对以农村和农民为革命重点有了信心。但是此时,毛泽东对如何划分农村阶级还没有完整的认知,也还没有意识到要以土地革命为主要突破口。

在井冈山革命根据地时期,中国共产党进行了土地革命,颁行了《井冈山土地法》。毛泽东此时把阶级斗争和土地革命的实践结合起来。在实践过程中,毛泽东对土地革命的实际困难有了具体的认识。他意识到,小地主和富农在农村中具有很大的影响力,不能把小地主和富农都推到革命的对立面,变成反对革命的力量,于是他调整了农村阶级划分的依据。在湖南,他把地主和富农划为农村的上层阶级,在井冈山,则把大地主和中地主作为农村的上层阶级,把小地主和富农作为中间阶层,这就适当地提高了小地主和富农的存在合法性,对他们的革命斗争有所缓和。不过,在井冈山,毛泽东还没有找到富农和地主区别对待的依据,这一认识是在赣南地区的农村调查中完成的。

在赣南时期,毛泽东在更大范围内确认了当时的土地权属状况,进一步肯定了通过土地革命来获取绝大多数农民支持的革命道路。在寻乌调查中,毛泽东认识到地主和富农的区别。地主通过出租土地而不劳而获,富农则是雇佣农民来实现剥削,但自己还参加劳动,剥削程度比地主要轻一些,因此,地主和富农应该区别对待。对于富农,不仅要分田,而且应该“抽肥补瘦”,不能只分差田。毛泽东认为,应该立足农村下层阶级,团结中层阶级,反抗上层阶级,因此小地主和富农等中间阶级不能彻底打倒,即在政治上要打倒,但在经济上要留出活路。这一时期,毛泽东非常清晰地把地主和富农作为两个阶级而划分开来。1933年,毛泽东写的《怎样分析农村阶级》成为中国共产党划分农村阶级成分的标准,这也标志着毛泽东对农村阶级问题的认识已经成熟。此后,在1933年的长冈乡和长溪乡调查中,毛泽东关心的主要问题从农村阶级问题变成了基层组织问题,而中国共产党的主要任务也从发动革命变成组织革命,从发动农民群众变成组织农民群众。

综合来看这三个时期的调查,可以看出毛泽东农村调查方法的几个特点。首先,问题意识明确。从总的问题意识来说,毛泽东早期的农村调查是为了研究如何把阶级斗争运用到中国农村以解决革命动力的问题。在每一项调查中,毛泽东又会关注不同的具体问题。根据明确的问题意识进行有针对性的调查,是毛泽东农村调查取得成效的一个重要原因。其次,调查的广度和深度相结合。从1925年到1933年前后9年的时间,毛泽东围绕“农村阶级与农民革命”问题,长期坚持进行农村调查。调查范围包括湖南和江西的十多个县,覆盖了个人、家庭、村庄、乡镇、县域等多个层次。由于时间长、范围广、调研深,毛泽东对“农村阶级和农民革命”问题形成了比较成熟的认识,并成功地将之运用于具体的革命实践。再次,综合调查与解剖麻雀相结合。综合调查是为了知晓“面”上的情况,从而形成结构上的总体把握;解剖麻雀是为了熟悉“点”上的情况,从而体察个体行动者的态度倾向。例如,《中国佃农生活举例》是典型的解剖麻雀,以农民家庭为个案进行细致入微的考察;而《寻乌调查》则属于典型的综合调查,以便对整个寻乌的阶级状况形成总体把握。综合调查与解剖麻雀相结合,“既见社会又见人”,这使得毛泽东的农村调查没有停留于走马观花,而是逐步走向问题的深处。

本文结合毛泽东早期农村调查的文本,回顾了毛泽东早期农村调查对中国革命产生影响的具体过程。在农村调查的基础上,毛泽东深化了对农村阶级问题的认识,并通过农村阶级斗争来发动农民革命,解决了中国共产党早期革命的动力问题。可以说,毛泽东是在农村调查的过程中逐渐明确了中国革命的方法问题。当然,在毛泽东思想中,阶级斗争并非只是解决革命动力的工具。毛泽东深入农村进行社会调查的扎实作风,体现了“眼睛向下看”的政策研究方法,也成为中国共产党“群众路线”的重要标志之一,至今仍然值得学习和继承。