河南省创新能力与经济发展耦合协调分析

张建伟,胡正玉,马慧丹,郑锋琪

(1.安阳师范学院 资源环境与旅游学院,河南 安阳 455000;2.河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心/环境与规划学院,河南 开封 475001)

知识经济时代背景下,创新越来越成为一个国家或地区综合竞争力与竞争优势的决定性因素[1],以创新驱动区域经济发展已经成为引领区域经济发展新常态的重要举措[2].增强区域创新能力对实现联动增长[3]、经济结构转型升级[4]、提升生态效率促进协调发展[5]具有重要意义,但是区域创新也并不必然带来经济增长,在不同的发展阶段,创新对经济具有不同的带动效应[6].目前国内外学者对区域创新能力的研究主要集中在区域创新能力的时空演化特征及空间溢出效应[7]、区域创新能力评价[8]、创新发展绩效[9]、创新能力提升的影响因素[10]等方面;对区域经济发展的研究主要集中在区域经济与资源环境的互动机制[11]、促进区域经济增长的动力机制[12]、区域经济发展时空差异[13]以及区域经济的发展模式[14]等方面.在区域创新与经济之间的关系研究方面,张凡[15]通过建立空间计量模型,证明了创新效率对区域经济增长的正向影响,但这种影响仍略低于资本及劳动力;李二玲等[16]采用协整检验和协调度模型,从国家级、省级、地市级3种尺度上研究区域创新与经济的关系,发现创新并不必然带来经济增长,且二者耦合协调的空间差异会随尺度缩小而增大;张可[17]运用空间联立方程考察了长三角地区创新与经济集聚的双向促进关系及空间溢出效应;周超[18]基于VAR模型发现增加创新投入对于改善经济增长质量短期效果不明显,长期效果显著,创新制度改善的短期促进作用较大,但会随时间的推移而减弱,创新环境的改善则对经济增长有持久的显著效益.学术界对于区域创新与区域经济各自的研究已相对成熟,研究尺度从全国到省际再到地市级甚至更小,并且一些学者对于二者之间的关系也展开了探讨,但大多属于单向研究,对于省域及市域尺度上的创新与经济之间的互动机制及耦合协调发展的定量研究还相对较少.基于此,本研究以河南省所辖的18个地级市为研究对象,在构建区域创新能力与经济发展水平综合评价指标的基础上,利用主成分分析法、耦合协调模型以及空间自相关方法,对河南省区域创新能力与经济发展的耦合协调关系及其空间集聚特征展开研究,最后,通过SPSS回归模型来进一步分析影响二者协调度的因素,以期为河南省实施创新驱动转型发展提供一定的科学支撑.

1 指标体系构建及研究方法

1.1 指标体系构建

依据河南省各地市指标数据的可获取性原则以及指标选取的科学性、可操作性原则,借鉴相关研究成果[1,16,19],构建河南省区域创新能力与经济发展水平的综合评价指标体系(表1).区域创新能力系统包括创新投入、创新产出和创新环境3个层面,经济发展系统包括经济规模、经济结构和经济效益3个层面,且所选指标均为正向指标,故对原始数据进行了正向标准化处理,并考虑到指标共线性对研究结果的影响,在主成分分析中分别对创新与经济各系统的指标进行了共线性检验,进行筛选剔除,现采用的各指标的检验结果均达到了研究要求.

1.2 数据来源

文中研究范围覆盖河南省所辖的18个地级市,研究样本期为2006—2017年,数据主要来源于2007—2018年《河南统计年鉴》、中国专利全文数据库、河南省及各地级市第二次全国科学研究与试验发展(R&D)资源清查主要数据公报.

1.3 研究方法

1.3.1 耦合协调模型 为了反映河南省区域创新与经济发展两系统之间的相互关系及发展的协调性,引入耦合协调模型,计算公式为[2]92

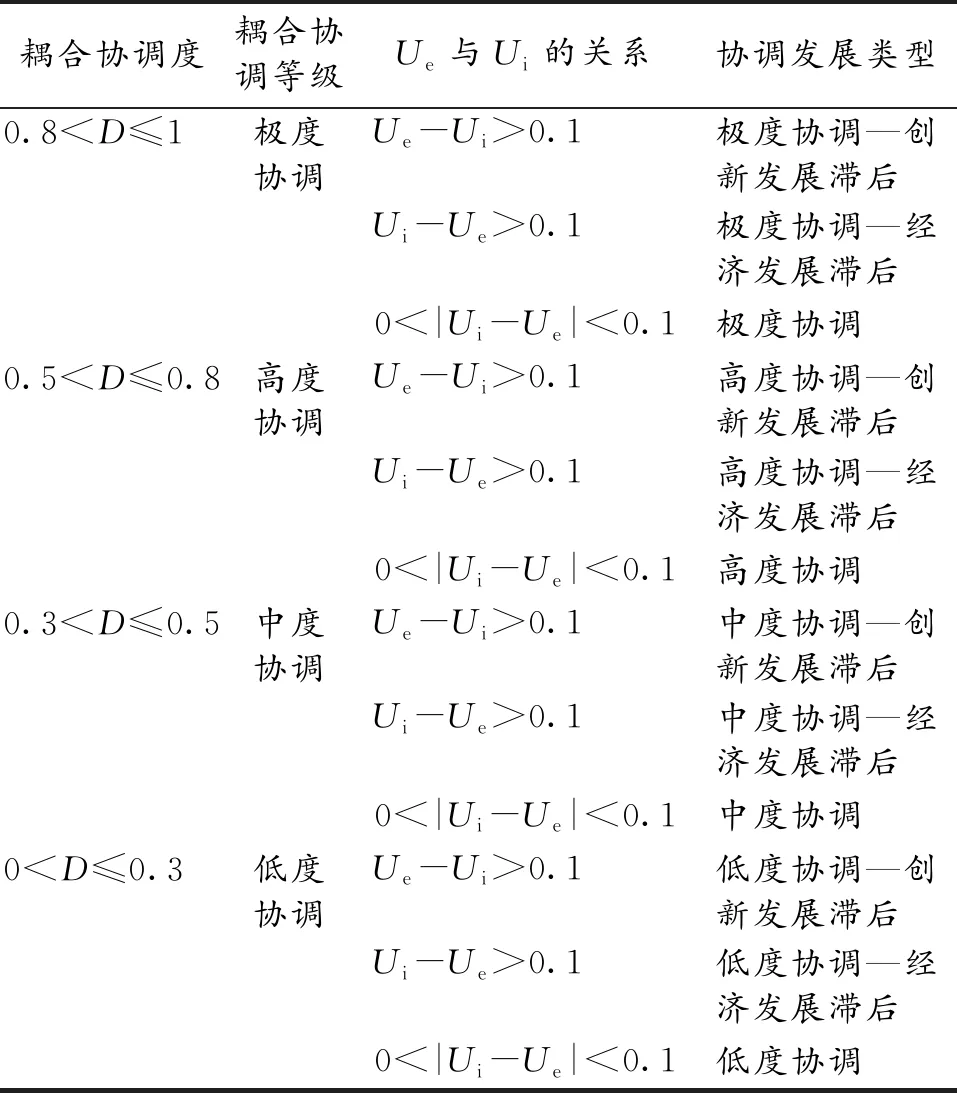

其中,D为耦合协调度;C为耦合度;Ue和Ui分别为区域经济发展综合评价指数和区域创新能力综合评价指数;T为综合协调指数;α和β为协调系数,均赋值0.5,即认为区域经济发展与区域创新同样重要.借鉴已有专家的研究成果[2,20,21],对2系统的耦合协调度等级进行划分(表2).

表1 河南省区域创新与经济发展综合评价指标体系

1.3.2 空间自相关模型 空间自相关分析能够反映出一区域与其邻近区域所存在的同一现象的自相关程度,主要用于发现现象之间潜在的空间相互依赖特征[22],具体包括全局空间自相关和局部空间自相关.选用全局Moran指数来测度河南省区域经济发展与区域创新耦合协调程度的空间关联特征.

但全局空间自相关是对某些现象所存在的空间相关特征的全局性评估,容易忽略一些空间过程中的具体性、不稳定性问题[23],局部空间自相关则立足于局部视角下的空间关联,来考察观测对象的局部空间属性高低聚集[24].文中采用局部Moran指数及LISA集聚图来进行局部空间自相关分析,计算结果均通过GeoDa软件得以实现.

1.3.3 多元线性回归模型 为进一步探究河南省区域创新能力与经济发展协调性的影响因素,引入基于多个自变量的最优组合建立回归方程进行实证检验,具体操作过程及结果基于SPSS得以实现.

表2 河南省区域创新与区域经济发展耦合协调类型

2 区域创新与经济耦合协调分析

依据耦合协调模型及表2的协调度等级划分,计算得出2006—2017年河南省区域创新能力与经济发展水平的耦合协调度值与类型(表3),在此考虑其时序演化特征,主要选取2006,2010,2014和2017 4个时间节点进行研究.数值跨度为0.189 2~0.691 8,涉及3种协调类型,分别为低度协调、中度协调、高度协调,其中仅有郑州市一直处于高度协调等级,无城市达到极度协调等级.

郑州市在2006—2017年一直位于高度协调等级,依托于突出的资源配置、人才引进、产业结构、交通运输、创新环境等方面的优势,其经济发展水平和创新水平在河南省均为最高,二系统发展差距较小,创新活动与经济良性共振发展.洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作、许昌、南阳各市处于中度协调等级,时序变化稳定,其中,洛阳市的协调度等级虽有所下降,但它与新乡市的协调度值仍相对较高,作为河南省的重工业基地,与郑州市相邻,能够便利地接收郑州辐射,形成联动的创新网络体系,并且郑洛新国家自主创新示范区等的设立又进一步完善了3市的联动合作机制,为区域经济建设提供了进一步发展的契机.开封、鹤壁、濮阳、漯河、三门峡、商丘、信阳、周口、驻马店、济源各市均处于低度协调等级,此等级的区域范围最为广泛,其中开封、商丘、信阳、周口、驻马店虽属于协调型城市,但创新与经济发展的协调耦合效果并不理想,即创新与经济双向的带动与支撑作用并没有充分发挥[16];而其他各市仍处于创新发展滞后阶段,两系统的发展差距虽有所缩小,但协调度仍极低,政产学研各环节有所脱节,如濮阳市和漯河市虽是河南省装备制造等工业基础较好的地区,但由于结构的转型尚需一个过程,创新能力对经济的驱动作用还未充分发挥出来[25],创新与经济的发展未能达到优质共振状态;漯河市和济源市由2006年的中度协调演变为2010年的低度协调,受创新水平下降,两系统发展差距加大的影响,耦合协调水平有所下降.

表3 河南省区域经济与创新综合水平值及耦合协调度值

整体上,河南省创新能力与经济发展的耦合协调度值较低,均值在0.30~0.35,耦合协调水平不高,主要处于中度协调阶段,虽2006—2017年间协调类型并未发生明显变化,但协调度值在下降,由2006年的0.346 3下降到2017年的0.309 2,这主要是由于区域创新能力低于经济发展水平,二者差距较大,且与2006年相比,2017年创新能力与经济发展水平的差距略微加大,反映出河南省大部分地市的经济发展仍主要依托于要素驱动和投资驱动,创新活动还远落后于经济发展[16].

3 区域耦合协调度空间统计分析

3.1 全局空间自相关分析

利用GeoDa软件中的空间统计分析工具,得出河南省创新能力、经济发展水平及二系统耦合协调度的全局Moran指数和正态统计量Z.4个时间截面下,仅有经济发展水平Z值大于1.96,通过了5%水平上的显著性检验,且Moran指数值均大于0,表明河南省经济发展水平呈现显著的空间正相关,空间集聚特征明显;区域创新能力与耦合协调度均未通过5%水平上的显著性检验,Moran指数接近于0,全局上并不存在明显的空间自相关性.

3.2 局部空间自相关

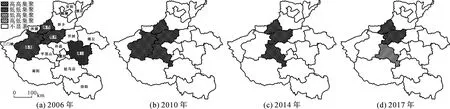

为进一步探讨河南省区域创新与经济发展协调度的局部空间关联特征,借助ArcGIS将分析结果空间化,得到2006,2010,2014和2017年的LISA集聚图(图1).

2006年,郑州、洛阳、焦作等市属于高高集聚区,周口市属于低低集聚区,其他地级市的空间自相关特征不显著.2010年,平顶山市由不显著转变为高高集聚,主要是由于其相邻地级市如驻马店、许昌等市的协调度略有上升,区域差异进一步缩小;周口市由低低集聚转变为不显著,周口市是河南省的传统农业大市,2006年经济发展水平较低,在河南省位列末位,经济与创新能力的发展差距较大,致使耦合协调度较低,而到2010年,其自身及周边地级市如驻马店、商丘、开封等市的耦合协调度均有所提升,因而低低集聚特征有所减弱.2014年,洛阳市由高高集聚状态转变为不显著,其他地级市未发生变化.2017年,平顶山市由高高集聚演变为低高集聚,主要是由于2006—2017年,平顶山市的经济发展水平与创新能力指数不断下降,致使其自身的耦合协调度持续下降,甚至由2006年的0.384下降为2017年的0.305,而其周围地级市的集聚类型并未发生显著变化.由此,平顶山市自身协调度的降低以及周围高值区的稳定,致使其周围地区耦合协调度的区域差异增大,逐渐演变为低高型城市.

图1 河南省区域经济与创新耦合协调度LISA集聚图

总体上看,4个时间截面下,河南省集聚型城市数量较少,多数城市空间自相关性不显著,但集聚类型以高高集聚为主,高低型和低高型城市数量极少,即河南省区域创新与经济发展耦合协调度呈现显著的局部空间正相关性,空间的同质性大于空间的异质性.此外,高高区的范围一直大于低低区,说明河南省协调度高值区的扩散效应强于低值区,能够发挥一定的辐射带动作用.

4 影响因素分析

4.1 变量设计

区域创新与经济两系统的耦合协调度大小一般受到政府政策(x1)、经济开放度(x2)、科研环境(x3)、市场化水平(x4)、基础设施条件(x5)等诸多因素的影响,众多学者从国家尺度展开研究[26-27],但这些因素对省域创新与经济耦合协调的效应也较显著.为此,本研究以科技财政支出占GDP比重表征政府政策,以实际利用外资表征经济开放度,以科研机构数量表征科研环境,以第三产业产值比重表征市场化水平,以公路总里程数表征基础设施条件来探究影响河南省创新与经济耦合协调发展的主要因素.为消除数据波动的影响,选取2015—2017年河南省各地级市数据的算术平均值.

4.2 回归结果分析

基于SPSS软件,首先运用因子分析法将存在多重共线性的原变量整合为少数几个无多重共线性的因子,结果表明,KMO值为0.739,适宜做因子分析,2个因子F1和F2的方差累计贡献率为84.844%,表明其所代表的信息量已能比较充分地表达原始数据所代表的信息量.其中第一个因子F1与政府政策、经济开放度、科研环境、市场化水平具有较大的相关性,第二个因子F2与基础设施条件有较大的相关性,得到的回归分析模型为

Y=0.936F1+0.140F2-1.002×10-13,

R2为0.895.最后,根据因子与原数据的关系,得到最终分析模型:

即所选取的所有因子均对河南省创新与经济的协调发展产生正向的积极作用.具体分析如下:

1)政府政策.政府政策能够反映政府对经济与创新发展的控制作用,其回归系数为0.264,绝对值较大,即当政府的政策强度加大时,耦合协调度会上升.这主要是由于政府通过加大创新资源的投入,能够鼓励创新的主体通过资金、人才投入的增加为创新提供支撑和条件,营造良好的经济发展环境,激发发展活力,优化资源配置的平衡,进而促进创新与经济的协调发展.

2)经济开放度.经济开放度可以反映河南省经济发展的对外开放程度,回归系数为0.293,与其他变量相比,其回归系数最大,对区域经济与创新的耦合协调发展具有显著正向作用.随着河南省经济发展对外开放程度的提升,会引进越来越多的先进技术,带来更多的外商投资,为创新发展提供优越条件,通过提升创新与经济的发展水平来提高二者的协调度.

3)科研环境.科研环境的回归系数为0.289,是影响河南省创新与经济协调发展的重要因素,且为正向影响.主要是由于科研环境对科技创新发展的影响巨大,而科研环境的改善又离不开经济条件的支撑,创新发展后对经济发展又具有推动作用,因此,科研环境的改善能促进经济与创新的协调发展,增强二者协调性.

4)市场化水平.市场化水平的回归系数为0.230,表明市场化水平越高,二系统的发展越协调.创新与经济的协调发展离不开政府干预和市场调节的共同作用,当市场化水平提高,便有利于激发活力,打破利益藩篱和地区封锁,促进资源要素的流动与配置,进而促进河南省的创新与经济在高水平上协调发展.

5)基础设施.便利的基础设施能够促进各区域间的沟通与交流,实现资源共享.其回归系数为0.003,与其他变量相比,其回归系数较小,但也具有着一定的正向影响.2017年,河南省的公路总里程数达13 768 km,对外联系的设施水平越来越高,能够为区域间创新与经济的交流所提供的渠道也越来越便利,区域创新与经济两系统能实现高效运转.

5 结论

本研究立足耦合协调视角,以河南省18个地级市为研究对象,在构建了区域创新能力与经济发展水平的综合评价指标体系后,运用主成分分析法测算了2006—2017年河南省各市的创新与经济发展水平,并对二者耦合协调度的发展演化、空间集聚特征进行分析,最后利用SPSS回归模型对二者协调发展的影响因素进行测度,得出以下主要结论.

1)河南省创新能力与经济发展的耦合协调水平总体偏低,主要处于中度协调等级,时序演变较稳定,协调类型未发生明显变化,但协调度值略微下降.具体来看,仅有郑州市在2006—2017间一直处于高度协调等级,创新活动与经济良性共振发展,其他地级市分属中度协调和低度协调等级,其中低度协调类型城市的区域范围在河南省最为广泛.

2)从全局空间自相关来看,两系统耦合协调度的空间集聚态势不显著.从局部空间自相关来看,高高集聚型的城市分布较集中,但数量在减少,其中洛阳市和平顶山市的集聚类型发生了变化,但郑州市和焦作市一直处于高高集聚状态,成为区域协调发展的增长极;低低型城市数量较少,仅有2006年的周口市属于此类型;平顶山市在2014—2017年逐渐由高高型城市演变为低高型城市,周围高值区对其的辐射带动作用有所减弱;研究时间节点下,高低型城市的数量为0,空间分布的负相关性较弱.

3)影响因素回归结果表明,所选取各因子对河南省创新与经济的协调发展均有积极的正向影响,其中除基础设施条件的影响力较弱外,经济开放度、市场化水平、科研环境、政府政策均是促进河南省创新与经济二系统协调发展的重要着力点.